La Calidad de Vida: Un Marco Interpretativo

El concepto de «modo de vida» remite a los patrones de producción, distribución y consumo, así como al imaginario cultural y a las subjetividades fuertemente arraigadas en las prácticas cotidianas de la mayoría de la población. En este sentido, se trata de un modo de vida hegemónico, es decir, aceptado socialmente y arraigado política e institucionalmente con una influencia abrumadora en las prácticas ordinarias de las personas.

El primer Capítulo del 2 Informe sobre Calidad de Vida en España, elaborado por FUHEM Ecosocial, ofrece una caracterización del modo de vida de la sociedad española y un marco de interpretación del mismo desde la perspectiva de la calidad de vida.

Introducción

Hace ya más de una década que Johan Rockström y colaboradores1 publicaron su investigación sobre los límites planetarios. Rápidamente se convirtió en una referencia en la literatura sobre la sostenibilidad. Junto con la narrativa de la Gran Aceleración2 y al concepto de Antropoceno,3 el concepto de límites planetarios amplió el vocabulario científico y ayudó a evaluar, mediante variables de control, si la humanidad se mantiene en un umbral de seguridad, evitando la desestabilización de los ciclos biogeoquímicos de la Tierra y los riesgos asociados. La transgresión de este espacio de seguridad humana se ha visto impulsado por factores socioeconómicos que moldean los procesos y estructuras causantes de la crisis ecosocial subyacente.4 En el trasfondo se encuentra la civilización industrial capitalista, con sus estructuras, instituciones, actores y relaciones de poder que impulsan unos flujos de materia y energía en constante expansión que resultan necesarios para su funcionamiento y reproducción social, definiendo el tipo de intercambios -el metabolismo social- que establecemos con la naturaleza.

La vida en las sociedades del capitalismo central resultaría difícil de explicar sin atender a la manera en que se organizan e insertan en la economía global las sociedades periféricas. Cualquier aspecto característico de nuestro modo de vida contiene trabajo y materias primas que provienen de la periferia. Esas condiciones sociales y ecológicas, normalmente invisibilizadas, permiten que estos productos puedan ser comprados y consumidos tan fácilmente. Estas prácticas cotidianas, así como las relaciones de poder sociales e internacionales subyacentes, generan y perpetúan el dominio de unas personas sobre otras y la explotación de la naturaleza, impulsando de ese modo la destrucción de ecosistemas, tensiones geopolíticas, desequilibrios territoriales, polarización social o empobrecimiento y destrucción de economías locales. Nos encontramos ante un modo de vida convertido en un bien posicional, exclusivo y excluyente, cuyas consecuencias se reflejan en forma de altos costes sociales y ecológicos desigualmente repercutidos.5

Se ofrece a continuación una caracterización del modo de vida de la sociedad española y un marco de interpretación del mismo desde la perspectiva de la calidad de vida.

Modo de vida

El concepto de «modo de vida» remite a los patrones de producción, distribución y consumo, así como al imaginario cultural y a las subjetividades fuertemente arraigadas en las prácticas cotidianas de la mayoría de la población. En este sentido, se trata de un modo de vida hegemónico, es decir, aceptado socialmente y arraigado política e institucionalmente con una influencia abrumadora en las prácticas ordinarias de las personas. Prácticas y comportamientos que se generalizan en el conjunto de la sociedad y que forman parte de la cotidianeidad (por ejemplo, en la manera de alimentarse, vestirse, moverse y asentarse sobre el territorio), pero que se materializan de forma desigual y diversa en función de la posición que cada persona y grupo ocupa en la jerarquía social y las posibilidades de que dispone.

Esas diferencias estallan en una multiplicidad de «estilos de vida» marcados por las desigualdades de renta, de género, de etnia y por las preferencias culturales e identitarias de personas y grupos sociales. La cuestión relevante es que esta multiplicidad de «estilos de vida» que observamos en la actualidad descansa en última instancia en la estructura de un mismo modo de vida que las engloba.

Se podría añadir que, además de hegemónico y desigual, ese modo de vida es también imperial si existen fuertes vínculos entre esas prácticas cotidianas hegemónicas y desiguales con los intereses y estrategias empresariales y la geopolítica internacional, implicando un acceso a los recursos, al espacio, a las capacidades laborales y a los sumideros de todo el planeta a través de reglas económicas aseguradas mediante determinadas políticas, leyes y ejercicios de poder (tanto en la faceta violenta de fuerza coercitiva dura como en la meramente persuasiva), (véase la entrada “Imperialismo y colonialismo verde”). El modo de vida característico de las sociedades opulentas ha venido asociado históricamente a la producción sistemática de malas condiciones de trabajo, relaciones políticas autoritarias, condiciones de vida precarias y destrucción ecológica en otros lugares diferentes de donde se asienta, siendo un aspecto central de su constitución y vigencia los mecanismos de transferencia o externalización de costes sociales y ecológicos hacia otros territorios (Brand y Wissen, 2021). Para los centros capitalistas resulta decisiva la manera en que quedan organizadas las periferias, especialmente en el Sur global, y cómo configuran su relación con la naturaleza.

María Mies y Vandana Shiva (2015) sostienen que esas “otras partes” sobre las que descansa el modo de vida imperial no son únicamente zonas geográficas, sino también realidades biopolíticas, de manera que la noción de colonia trasciende a la de un territorio administrado por una potencia extranjera e incluye a las mujeres y a la naturaleza (y no solo a los países periféricos) como las colonias actuales del modo de vida del capitalismo patriarcal global.

Una categoría controvertida, pero necesaria para la economía inclusiva

De lo dicho podemos concluir que el modo de vida no remite tanto a una realidad social uniforme como a otra marcada por la hegemonía, las desigualdades y las relaciones de dominación en un sentido plural y amplio. Es una forma de caracterizar de manera sintética una realidad dinámica de carácter estructural que contempla -además de las normas que organizan la producción, circulación y desigual acceso a las mercancías- el eventual deterioro ecológico y social, así como la transferencia -en el espacio y en el tiempo- de riesgos y costes a terceros.

Así, desde la perspectiva de la economía inclusiva el concepto de modo de vida sirve para integrar en los análisis diferentes dimensiones (políticas, ecológicas y de género) normalmente eludidas en los enfoques ortodoxos y permitir entender muchos comportamientos como efectos de unos mecanismos sociales de los que no son más que un engranaje, sin descuidar sus costes y consecuencias (sincrónicas y diacrónicas, cuantitativas y cualitativas) sobre colectivos sociales, espacios y totalidades. Es una noción compatible con la introducción de la perspectiva de la economía como un sistema abierto (véase la entrada “Sistemas abiertos”) y estimula la capacidad de hacer aflorar dimensiones ocultas que intervienen en el funcionamiento y reproducción de una sociedad (FUHEM, 2023).

Al mismo tiempo, esta noción presenta limitaciones evidentes cuando se queda en un plano meramente estructural e ignora los efectos que se desprenden de las actuaciones de las instituciones y de las políticas presentes en cualquier formación social histórica.

Calidad de vida

La reflexión sobre la calidad de vida implica adentrarse en un terreno en el que se encuentran y entrecruzan las preocupaciones de filósofos y científicos sociales. Abordada a lo largo de la historia desde diferentes esferas del conocimiento, siendo mayoritariamente tratada desde el ámbito de la ética y la moral, en el fondo no es más que la reflexión sobre «lo que somos y lo que deseamos ser», cuestión que define la intersección entre el campo del análisis de los resultados obtenidos por una sociedad y el campo normativo que define lo que es una sociedad justa y sostenible.

La discusión sobre qué cabe entender por una vida buena y de calidad ha despertado un creciente interés en la medida en que empieza a ser evidente el deterioro social y ecológico que provoca el funcionamiento ordinario de la economía. Por ello, cada vez más instituciones internacionales, gobiernos nacionales y entidades locales vienen sugiriendo el empleo de diversas estimaciones de bienestar y calidad de vida con el fin de evaluar el progreso social real de sus países y regiones y así poder mejorar con esa evaluación sus políticas públicas.

Aunque las reflexiones en este ámbito han evolucionado con los años, incorporando en su análisis condiciones económicas, sociales y políticas, lo cierto es que la noción aún dominante de bienestar sigue estando ligada al convencimiento de que los ingresos y las propiedades materiales son la base de una vida buena. Sobre esta presunción se construye la idea que asocia el progreso con un incremento cuantitativo, esquivando consideraciones sobre su contenido cualitativo. El bienestar social queda así reducido a la prosperidad material, al aumento de la capacidad de compra y al aumento del consumo y, en definitiva, a lo que se entiende estadísticamente como nivel de vida.

Sin embargo, el bienestar es un concepto más amplio que el de «nivel de vida», pues incluye todos aquellos factores que influyen en lo que valoramos en nuestra existencia más allá de los aspectos adquisitivos. Reducirlo al nivel de vida es incorrecto por varias razones. Primera, porque los recursos económicos (bien sea el ingreso o el nivel y la estructura del consumo mercantil) son medios que se transforman en bienestar de formas diferentes según las personas; así, individuos que poseen mayor capacidad para disfrutar o más habilidades para el éxito en ámbitos valiosos de la vida pueden estar mejor incluso si manejan menos recursos económicos (Stiglitz, Sen y Fitoussi, 2013). En segundo lugar, porque muchos recursos que contribuyen al bienestar no proceden del mercado, sino de otros ámbitos no mercantiles ni monetarizados, tal y como recuerda la economía feminista. Y finalmente, porque la mayor parte de los determinantes del bienestar son circunstancias que no pueden ser reducidas a la tenencia o posesión de rentas o mercancías, sino que tienen que ver con actividades y relaciones sociales. De ahí que las medidas convencionales de esta visión reduccionista del bienestar suelan ignorar los trabajos domésticos y de cuidados, individuales o colectivos, que proporcionan una destacada contribución al bienestar de las comunidades y a la calidad de vida de las personas, y que tampoco logran capturar en modo alguno los muchos efectos negativos de las actividades económicas, como la contaminación y otros costes sociales y ambientales.

La expresión calidad de vida pretende corregir esa deriva reduccionista en la que incurrió la visión convencional y economicista del bienestar. Y lo hace abrazando un concepto multidimensional del bienestar que depende tanto de factores personales y sociales como de elementos objetivos y subjetivos. Además, la expresión calidad de vida incorpora dos consideraciones de especial interés. La primera tiene que ver con los logros o resultados obtenidos; la segunda con la importancia del entorno natural como condición prioritaria para el desarrollo de la vida humana y del entorno social como ámbito de oportunidades para que las personas puedan desarrollar sus capacidades y libertades (Nussbaum y Sen, 1996).

Una de las ideas fundamentales del enfoque de las capacidades es que cada persona debe tener la oportunidad de desarrollar sus capacidades hasta su máximo potencial. Nussbaum (2002) identifica, en ese sentido, toda una serie de capacidades centrales que considera esenciales para una vida digna, como por ejemplo:

1. Vida (ser capaz de vivir una vida humana de duración normal hasta su fin, sin una muerte prematura evitable o antes de que la propia vida quede reducida a algo que ya no merece vivirse);

2. Salud física (tener buena salud, incluyendo la salud reproductiva, nutrición y techo adecuados);

3. Integridad corporal (ser capaz de moverse libremente y estar seguro frente a potenciales agresiones);

4. Sentidos (ser capaz de imaginar, sentir y pensar de forma cultivada a través de una adecuada educación entendida en un sentido amplio);

5. Emociones (ser capaz de amar, vincularse y cuidar);

6. Razón práctica (para poder plasmar una concepción del bien y reflexionar críticamente sobre la propia vida);

7. Afiliación (poder vivir con y hacia los demás, reconocer y mostrar preocupación y respeto por otras personas y otras especies);

8. Ocio y juego (en el sentido de poder disfrutar de actividades recreativas);

9. Control sobre el entorno (tener derechos políticos y materiales, y poder participar en decisiones políticas que afecten la propia vida).

Una propuesta inclusiva: el enfoque ecosocial sobre la calidad de vida

En el contexto de la actual crisis ecosocial la definición de la calidad de vida no es una cuestión meramente técnica, sino que requiere la adopción de un enfoque capaz de establecer prioridades, visualizar conflictos y relaciones de poder e integrar relaciones sociales y valores de igualdad y justicia. Además, debe permitir evaluar el modo de vida de la civilización industrial y hacer aflorar con claridad cómo las sociedades capitalistas entran en contradicción con otros sistemas al erosionar las bases sociales y naturales de los que depende para su funcionamiento y reproducción, provocando con ello una crisis que ha de ser entendida sobre todo como una crisis ecológica y de cuidados.

Preguntarse acerca de la vida buena en este contexto significa, en la práctica, discernir entre los determinantes que amenazan el mantenimiento de la vida y aquellos otros que propician su florecimiento y calidad. Esto representa el trasfondo y apuesta metodológica que ha guiado la elaboración del I Informe Ecosocial sobre la Calidad de Vida en España elaborado por FUHEM (2023).

El enfoque ecosocial sobre la calidad de vida orienta la mirada hacia los logros o resultados obtenidos por una sociedad. Desde un punto de vista centrado en las personas, una vida buena es una vida sana y autónoma. La posibilidad de obtener esos logros dependerá de si se garantiza:

1) un acceso adecuado y suficiente a los bienes socialmente necesarios,

2) unas relaciones -sociales e interpersonales- significativas y gratificantes

3) la capacidad de las personas para organizar su tiempo en

4) unos entornos —sociales y naturales— saludables.

La atención a las instituciones económicas, políticas y culturales que permitan el acceso universal y equitativo a una cesta de bienes y servicios que garanticen la cobertura óptima de las necesidades humanas ha de contemplarse como condición sine qua non para la materialización de los logros que dan sentido a la expresión calidad de vida. Una taxonomía de los bienes presentes en las distintas formas de consumo (privado mercantil, no mercantil, sociales y públicos), acompañada de la genealogía de los procesos mediante los que esos bienes finales son obtenidos y las consecuencias sociales y ambientales que se pudieran derivar de cómo son usados y desechados, es considerada útil para la elección —individual y colectiva— de los satisfactores más convenientes ante los problemas de falta de cobertura social e insostenibilidad ambiental (véase la entrada “Necesidades”).

Pero la calidad de vida es algo más que garantizar una canasta de consumo, incluye otros factores que van más allá de este aspecto material y que influyen en lo que valoramos de la vida. Como ya hemos mencionado, la calidad de vida es un concepto multidimensional que incorpora tanto lo que tenemos (dotación de recursos) como lo que hacemos (actividades), sin olvidar dónde y con quién estamos (las circunstancias en las que nos movemos). Así pues, se debe complementar la condición necesaria de acceso universal y equitativo a los bienes y servicios esenciales con las valoraciones referidas al uso del tiempo y las relaciones que desplegamos para lograr los resultados en salud y autonomía sin menoscabo de las condiciones sociales y ecológicas en las que se desenvuelve la vida.

De todo lo anterior podemos concluir que los factores clave para que una sociedad prospere tendrán que ver con la dotación de recursos, la organización de los tiempos y el grado de gratificación de las relaciones —sociales e interpersonales— necesarias para lograr unos resultados en salud y autonomía sin menoscabo de las condiciones sociales y ecológicas en las que se desenvuelve la existencia. Solo así estaremos ante una vida digna de ser vivida. Solo así se posibilita el despliegue de las capacidades y las libertades en las personas sin imponer servidumbres y sacrificios sobre otros seres humanos y especies, preservando la trama de la vida de la que formamos parte.

Este marco de comprensión de la calidad de vida exige otros criterios de medición diferentes de los habituales para valorar cómo evoluciona aquello que contribuye o entorpece al bienestar. Hay que evitar la tentación de querer sintetizar todo en un único indicador. Tal pretensión suele derivar en una especie de fetichismo estadístico. El problema se agrava si, además de usar un único marcador, el elegido es además claramente inadecuado para reflejar los vínculos del modo de vida con la calidad de vida (véase la entrada “Crítica a los indicadores macroeconómicos”). Los propósitos de los sistemas estadísticos son múltiples, y una medida diseñada para un propósito puede no funcionar para otro. De ahí que quepa preguntarse: ¿una única medida o un cuadro de mando de indicadores? Con un solo indicador no podemos reflejar algo tan complejo como nuestra sociedad y el bienestar que en ella se genera. En cambio, con un cuadro de indicadores a modo de panel es posible evaluar la amplia gama de factores físicos y de naturaleza socioeconómica implicados en la calidad de vida. El panel se puede organizar en un conjunto de ámbitos o dimensiones según su nivel de contribución al bienestar. El objetivo fundamental de ese conjunto de indicadores es ofrecer algo así como un barómetro que mida el grado de presión hacia una mejor calidad de vida para todos en el presente y para las generaciones venideras.

Evaluación del modo de vida desde un enfoque ecosocial centrado en la calidad de vida

Evaluar el modo de vida actual desde la perspectiva de la calidad de vida no solo sirve para corregir la deriva reduccionista que asimila bienestar a nivel de ingreso y consumo, sino que permite además desvelar el precio que hemos de pagar por seguir manteniendo un modelo basado en el crecimiento económico indefinido dentro de un planeta finito. Para proceder a esa evaluación hay que analizar en primer lugar las estructuras de producción y consumo, así como las dinámicas que atraviesan ese modo de vida en una sociedad concreta (tendencias que pueden ser agrupadas en tres grandes bloques: desequilibrios territoriales, insostenibilidad ecológica y amenazas a la cohesión social por la persistencia de la pobreza, la precariedad y la desigualdad). Surge entonces, en segundo lugar, la pregunta de si ese modo de vida previamente caracterizado contribuye o no a una vida buena o de calidad.

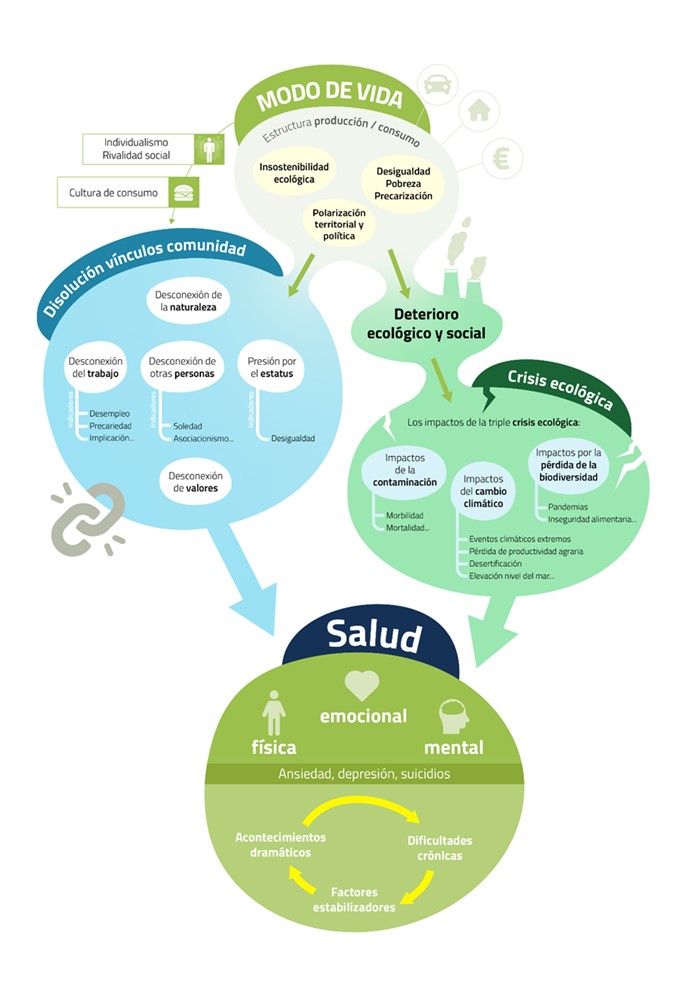

Desde el enfoque ecosocial de la calidad de vida esa cuestión se reformulará de la siguiente manera: ¿Cómo afecta el modo de vida imperante a los objetivos de salud y autonomía que persiguen las personas y a los aspectos que consideramos básicos ‒acceso suficiente y universal a los recursos, relaciones significativas y tiempos para la autonomía personal en un entorno social y natural seguro‒ para conseguir aquellos logros? La siguiente figura sintetiza un posible recorrido para responder a esa pregunta.

Figura1: Evaluación de la calidad de vida desde una perspectiva ecosocial

Fuente: FUHEM, 2023

Conclusiones

El balance que cabe hacer es que el modo de vida imperante, aunque ha logrado grandes cuotas de éxito en términos de opulencia material para algunos grupos en determinadas sociedades, no garantiza en la misma medida la autonomía y la salud (física, mental y emocional) de todos sus miembros, y constituye una seria amenaza global al derrumbar las condiciones para una vida civilizada, socavando las bases sociales y naturales sobre las que descansa la reproducción de la existencia social.

Todo esto plantea un escenario de creciente preocupación debido a las contradicciones entre los modos de vida y la transgresión del espacio de seguridad humana sostenible, una dinámica impulsada por factores socioeconómicos que moldean procesos y estructuras causantes de la crisis ecosocial. La propuesta aquí reflejada ofrece el marco para una agenda de investigación que, adoptando un enfoque integrador, ayude a impulsar el debate sobre lo que significa, en un contexto de profunda crisis civilizatoria, una vida de calidad digna de ser vivida.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez Cantalapiedra, S. (2019). La gran encrucijada. Crisis ecosocial y cambio de paradigma, Madrid: HOAC.

Brand, U. (2023). Crisis del modo de vida y transiciones ecosociales, Madrid: FUHEM Ecosocial y La Catarata.

Brand, U. y Wissen, M. (2021). Modo de vida imperial. Vida cotidiana y crisis ecológica del capitalismo, Buenos Aires: Tinta Limón.

Mies, M. y Shiva, V. (2015): Ecofeminismo (teoría, crítica y perspectivas), Barcelona: Icaria.

FUHEM (2023). Informe Ecosocial sobre calidad de vida en España: balance, tendencias y desafíos, Madrid, FUHEM: https://www.fuhem.es/informe-ecosocial/

Kahneman, D., Krueger, A., Schkade, D., Schwarz, N. y Stone, A. (2004): A Survey Method for Characterizing Daily Life. Experience: The Day Reconstruction Method», Science, núm. 306, 1776.

Nussbaum, M. (2002). Las mujeres y el desarrollo humano, Herder.

Nussbaum, M. y Sen, A. (comp.) (1996): La calidad de vida, México: Fondo de Cultura Económica.

Stiglitz, J., Sen, A. y Fitoussi, J. (2013): Medir nuestras vidas, Barcelona: RBA.

NOTAS:

1 Rockström, J., W. Steffen, K. Noone, Å. Persson, F.S. Chapin, E.F. Lambin, T.M. Lenton, et al. 2009a. A safe operating space for humanity. Nature 461(7263): 472-475;

Rockström, J., W. Steffen, K. Noone, Å. Persson, I. F. S. Chapin, E. Lambin, T.M. Lenton, et al. 2009b. Planetary Boundaries : Exploring the safe operating space for humanity. Ecology and Society 14(2): 32.

2 Steffen, W., W. Broadgate, L. Deutsch, O. Gaffney, y C. Ludwig. 2015. The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration. The Anthropocene Review 2(1): 81-98;

Steffen, W.L., R.A. Sanderson, P.D. Tyson, J. Jäger, P.A. Matson, B. Moore III, F. Oldfield, et al. 2004. Global change and the earth system: a planet under pressure. Springer.

3 Crutzen, P.J. y E.F. Stoermer. 2000. The Anthropocene. IGBP Newsletter 41: 17-18.

4 Ulrich Brand, Barbara Muraca, Éric Pineault, Marlyne Sahakian, Anke Schaffartzik, Andreas Novy, Christoph Streissler, Helmut Haberl, Viviana Asara, Kristina Dietz, Miriam Lang, Ashish Kothari, Tone Smith, Clive Spash, Alina Brad, Melanie Pichler, Christina Plank, Giorgos Velegrakis, Thomas Jahn, Angela Carter, Qingzhi Huan, Giorgos Kallis, Joan Martínez Alier, Gabriel Riva, Vishwas Satgar, Emiliano Teran Mantovani, Michelle Williams, Markus Wissen & Christoph Görg (2021) From planetary to societal boundaries: an argument for collectively defined self-limitation, Sustainability: Science, Practice and Policy, 17:1, 264-291, DOI: 10.1080/15487733.2021.1940754

5 Santiago Álvarez Cantalapiedra y Monica Di Donato, «Consumo y crisis ecosocial global», en Luis Enrique Alonso Benito (ed. lit.), Carlos Jesús Fernández Rodríguez (ed. lit.), Rafael Ibáñez Rojo (ed. lit.), Estudios sociales sobre el consumo, CIS, 2020, pp. 533-553.

Descargar el Capítulo completo en formato pdf: La Calidad de Vida: Un Marco Interpretativo.

Noticias relacionadas

4 febrero, 2026

Webinar Programar con enfoque ecosocial. Experiencias del centro educativo Ponce de León en el proyecto Clim-Acción

Te invitamos al webinar de presentación…

4 febrero, 2026

Enseñar con enfoque ecosocial. Ejemplos y claves para integrar la mirada ecosocial en las aulas

Esta nueva guía nace con el objetivo de…