Balance general en el plano económico de los últimos cuarenta años

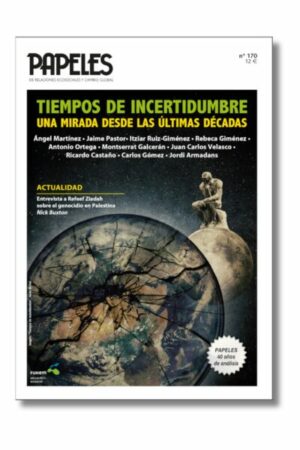

El número 170 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global celebra sus cuarenta años y expertos y expertas analizan los cambios acaecidos en estas cuatro décadas.

El número 170 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global celebra sus cuarenta años y expertos y expertas analizan los cambios acaecidos en estas cuatro décadas.

Ángel Martínez González-Tablas aborda en la dimensión económica los profundos cambios que han tenido lugar, y que son muestra de una realidad compleja de la que es importante captar su estructura profunda, porque solo si lo hacemos podrá la economía afrontar los desafíos y descubrir lo que en ellos hay también de oportunidad.

La economía en el período de vida de Papeles

Tomar conciencia de la evolución de la realidad económica a lo largo de los últimos cuarenta años −de las principales problemáticas, del pensamiento económico o de las políticas practicadas− nos ayuda a entender el presente y las dinámicas en curso.

Al nacer Papeles −a sus espaldas los años «gloriosos» que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial− estábamos instalados en la fase neoliberal, que a lo largo de cuatro décadas iba a inspirar el comportamiento de la economía mundial, antes de dar paso a la actual patada al tablero del orden nacido de a partir de 1945, en cuyo seno, se han desarrollado fenómenos tan distintos como el fordismo y el neoliberalismo.

Desde sus inicios, la economía puso el foco en la riqueza de las naciones (Adam Smith) y en el crecimiento, pero desde mediados del siglo XX hubo voces que reclamaron que lo que nos debía ocupar era la montaña del hambre (José Luis Sampedro), a la vez que se señalaba que el crecimiento no era lo mismo que el desarrollo y que este y no aquel debería ser el objetivo.

Mientras la cooperación al desarrollo pugnaba por asentarse, la problemática del subdesarrollo fue evolucionando con tratamientos dispares: el Consenso de Washington marcó la visión de la ortodoxia, la propuesta de la teoría de la dependencia fue radicalmente diferente y la experiencia de los nuevos países industrializados del sudeste asiático, junto al ascenso de China mostraron otras posibilidades, antes de que en algunos recodos del Sur global empezara a intuirse que la colonialidad no había terminado con el colonialismo.

Una década antes de que Papeles iniciara su andadura, ya había estallado en la política y en círculos académicos la denuncia ecologista y la afirmación de los límites al crecimiento −de la mano de la conferencia de Estocolmo y del informe del Club de Roma− trastocando los términos en los que se planteaban los debates.

A la vez, en apenas unos años, pasamos de ocuparnos de los modelos de construcción del socialismo −tradicional soviético, revolución cultural de Mao, nuevo pragmatismo de Deng− a enfrentarnos con el derrumbe de la URSS, el fin de la Guerra Fría, el espejismo del fin de la historia y la oportunidad −perdida− de construir unas nuevas relaciones internacionales basadas en la cooperación pacífica.

En Europa, la UE vivía la ampliación de sus miembros y el desgarro del Brexit, sin que se produjera una modificación funcional de su dinámica institucional, en un contexto que lo pedía a gritos, oscilando entre referencia mundial de proyecto exitoso y ejemplo de rígidas políticas de austeridad.

En conjunto, estos cuarenta años han estado marcados por un relativo estancamiento económico y por una sucesión de crisis, manifestación de una crisis multidimensional de gran calado. En ella, se dispara la desigualdad interna y decrece la existente entre países, como consecuencia del mayor crecimiento de algunas grandes economías procedentes del subdesarrollo. Por su parte, la ONU ha tratado de que la comunidad internacional ensanchara la mirada y se comprometiera con los Objetivos del Milenio.

El recorrido se cierra con el encadenamiento siniestro de la pandemia del COVID-19, la guerra de Ucrania, el genocidio de Gaza (ante la pasividad de la comunidad internacional), el ascenso de la ultraderecha, la erosión de la democracia y la segunda presidencia de Trump.

En el terreno del pensamiento y las políticas económicas, el predominio de la síntesis neoclásica supuso el vaciamiento de la potencialidad exploratoria del keynesianismo y propició un pensamiento único, altamente formalizado, pero de contenido empobrecido, al que se fue añadiendo cierta dimensión institucional.

En este contexto, asciende la presencia de las problemáticas desveladas por las perspectivas ecologista y feminista. En la economía ortodoxa, tales perspectivas han aportado aspectos puntuales de sus planteamientos, sin incorporar su fondo ni cuestionar las bases de su propio paradigma. En la economía crítica, se ha tratado de asumir la visión radicalmente diferente que subyace en esos enfoques.

Estos cuarenta años han estado marcados por un relativo estancamiento económico y por una sucesión de crisis, manifestación de una crisis multidimensional de gran calado.

En paralelo, a partir de unos antecedentes complejos y densos, que no tiene sentido entrar a detallar, lo que devendría la globalización neoliberal se inicia con las decisiones de Nixon de suspender la convertibilidad del dólar y de entreabrir la puerta a los movimientos internacionales de capital, mientras que su variante interna viene de la mano de las políticas de Thatcher y Reagan, con una amplia variedad de concreciones.

En España, el régimen de 1978 −nacido de los cambios imprescindibles para que la transición fuera viable, pero sin plantear los que hubieran modificado la estructura del poder y las características del sistema socioeconómico− hizo posible liberalizar la economía en la línea de las de nuestro entorno, abordar la configuración territorial de las autonomías y sentar las bases de un cierto Estado del bienestar. En paralelo, se desarrollaba el proceso de integración del país en el entramado capitalista occidental con la conversión del ambiguo «OTAN de entrada no» en un inequívoco «pero luego sí», seguido de la incorporación a la naciente Unión Europea y la posterior adopción del euro.

En el entorno más próximo de Papeles destacan dos aspectos. En primer lugar, el Centro de Investigación para la Paz (CIP), que incorpora la problemática ecológica, los temas suscitados por el feminismo, la profundización de la democracia y una mirada crítica de la economía, en lo que en el fondo era un planteamiento ecosocial, mucho antes de que se popularizara este nombre. De otro lado, el reconocimiento, en las Jornadas de Economía Crítica, de la necesidad de un enfoque que acoja problemáticas que la ortodoxia ignora o trata como cuestiones colaterales, pero sin cuya comprensión no es posible ni entender la realidad, ni dar respuesta a los problemas reales que ya se manifestaban como cruciales en la segunda mitad del siglo XX.

Visión estructural de la economía actual

La situación actual proviene de los antecedentes que acabamos de comentar, está atravesada por unos ejes que la estructuran y desemboca en la segunda presidencia de Trump, que cobra sentido al situarla en este proceso.

Fuerzas estructurantes de la economía mundial actual. No es posible entender lo que está sucediendo en la economía mundial solo a la luz de alguna de las fuerzas estructurantes que actúan en su seno. Ninguna de las seis que postulamos puede explicar por sí sola la complejidad que tenemos ante nuestros ojos, porque todas actúan y la resultante es fruto de su entrecruzamiento.1 Estas fuerzas conformadoras de las grandes problemáticas estructurales de nuestro tiempo son las siguientes:

1) la transgresión de los límites biofísicos del planeta Tierra,

2) la profundización de la digitalización,

3) la evolución hacia un imperialismo globalizado,

4) la permanencia de unas finanzas a la vez protagonistas y disfuncionales,

5) los cambios demográficos y la nueva perspectiva que proporciona la visibilidad de la reproducción de la vida y

6) la incertidumbre acerca de qué paradigma terminará imponiéndose.

No es exagerado afirmar que nuestro tiempo está marcado por la dimensión ecológica, porque el fin de la época de los combustibles fósiles, el cambio climático y la transgresión de límites biofísicos básicos hacen insostenible el modelo de producción y consumo imperante.

También es cierto que la revolución digital en curso trastoca los fundamentos sobre los que descansaba el mundo que conocíamos, modifica el libre albedrío de las personas, libera fuerzas productivas impensables, y proporciona medios de conformación y control del funcionamiento social, con efectos sobre el poder, el trabajo y la economía en su conjunto.

Tampoco puede negarse que el desarrollo desigual y la evolución de la globalización neoliberal hacia un imperialismo globalizado van a afectar al funcionamiento de la economía, a las empresas, al empleo, a los países, a las áreas geográficas y a la pugna por la hegemonía, dejando tras de sí un reguero de ganadores y perdedores.

Por su parte, el susbsistema financiero no cumple de forma satisfactoria las funciones que tiene atribuidas en el sistema económico capitalista (SEC), perturbando la articulación con los demás momentos de la actividad económica y erosionando la cohesión social.

El que la población total apunte hacia el estancamiento y el descenso supone un cambio cualitativo que nos coloca objetivamente en una fase desconocida, mientras, en el otro extremo, la visibilización del espacio doméstico y el reconocimiento del papel de la mujer en la vida social obligan a repensar los términos del funcionamiento y la medición de lo que debe ser considerado actividad económica.

El hecho de que el neoliberalismo esté en retroceso no aclara los rasgos del eventual paradigma dominante, menos aún a la vista de la segunda presidencia de Trump, que confirma que las posibilidades evolutivas no solo son diversas sino incluso antagónicas.

Significado e implicaciones de la segunda presidencia de Trump (T2). Los argumentos y cálculos utilizados por Trump son, con frecuencia, ridículos, pero lo que subyace es un retorno al proteccionismo, en un contexto de imperialismo globalizado, tras años de multilateralidad, en los que se han creado relaciones económicas y estructuras productivas (cadenas de valor) que no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Ello se produce en un entorno marcado por la ausencia de bloques sistémicos, pero con una fuerte pugna por la hegemonía entre el poder decadente de EEUU y una multipolaridad emergente, en la que sobresale la República Popular China, pero en la que no puede ignorarse a la UE, India, BRICS y a una Rusia, débil económicamente, pero fuerte militarmente.

Lo que subyace en la segunda presidencia de Trump es un retorno al proteccionismo en un contexto de imperialismo globalizado, tras años de multilateralidad

Su irrupción procede y, a la vez, añade matices al contexto geopolítico mundial, a las fuerzas estructurantes que hemos caracterizado y a los distintos momentos de la actividad económica. Nada volverá a ser lo mismo, aunque sus primeras expresiones se vean modificadas por una cadena de rectificaciones y por lo que resulte de negociaciones bilaterales.2

T2 es una patada en el tablero de las relaciones internacionales vigentes desde la Segunda Guerra Mundial, cuya legalidad y entramado institucional, imperfectos, tanto en su concepción como en su práctica, tenían una vigencia efectiva que los partícipes no se saltaban a su antojo, aunque en ocasiones se ejerciera con cinismo y crudeza, erosionando de forma progresiva su legitimidad.

La pauta se desplaza ahora a poder duro y relaciones bilaterales, sin que esté claro el papel que les queda a los organismos económicos internacionales de inspiración multilateral imperfecta (OMC, FMI, Banco Mundial), que creían haber establecido unas reglas de juego de obligado cumplimiento. Por su parte, el ámbito de seguridad y defensa se orienta hacia una reactivación del militarismo, con el consiguiente aumento de los gastos de armamento, sin que haya atisbos de adaptación a los nuevos tiempos ni de Naciones Unidas, ni de la OTAN, ni tampoco asentamiento de un poder judicial de rango mundial. La negación de lo que se abandona no viene acompañada de ninguna propuesta creíble, con lo que la sensación de vacío aumenta la incertidumbre.

La negación de lo que se abandona no viene acompañada de ninguna propuesta creíble, con lo que la sensación de vacío aumenta la incertidumbre

También incide en las fuerzas estructurantes para la problemática ecológica −en la que el tiempo cuenta y la urgencia es apremiante− el negacionismo, la falta de cooperación y el obstruccionismo, que pueden tener efectos irreparables. Tampoco nada hace pensar que vaya a facilitar el control público de los procesos básicos de la revolución digital y de las grandes tecnológicas, con lo que aumentan las amenazas más inquietantes que conllevan. Es de temer que impulse una versión alejada de la búsqueda de una cooperación pacífica en el regreso de los estados que subyace en el imperialismo globalizado y dista de estar claro hasta qué punto o en qué planos puede incluso impulsar una cierta desglobalización. No es probable que esté dispuesto a enfrentarse con los capitales que protagonizan la financiarización, apoyando las medidas que permitirían poner el subsistema financiero al servicio del buen funcionamiento del sistema económico. Así mismo, es de temer que ante las grandes dinámicas demográficas mundiales profundice la represión y la xenofobia sin actuar sobre las causas profundas y sin explorar con pragmatismo y espíritu de cooperación otras posibilidades, al igual que todo apunta a que continuará ignorando el espacio doméstico, los cuidados y la visión feminista de la vida. Finalmente, es difícil que de su planteamiento pueda surgir un paradigma que propicie un modelo de desarrollo legitimado que favorezca las articulaciones y oriente los comportamientos, superando el orden social de facto que ha existido, con pobres resultados, en las décadas de dominio del neoliberalismo. Las reglas de juego de la economía mundial vigentes en las últimas décadas −entre la gran potencia, aunque sea decadente, que es EEUU y el resto del mundo− es previsible que se vean modificadas, sin que surjan otras de similar rango y seguridad. Es cuestión aparte las que adopte el resto del mundo para relacionarse entre sí, al margen de EEUU; es difícil formular un pronóstico; el multilateralismo puede mantenerse, profundizarse, quedar a lo que resulte de relaciones bilaterales o entrar en un proceso generalizado de proteccionismo.

Si ponemos el foco en los momentos de la actividad económica capitalista los resultados no dejan de ser preocupantes. En el comercio, el efecto inmediato va a ser disminuir las relaciones comerciales entre EEUU y el resto del mundo, lo que obligará a reorientar, con otra distribución espacial, esos flujos comerciales.

Las multinacionales que hayan construido sus cadenas de valor adaptándose a los criterios hasta ahora imperantes tendrán que readaptarlas, con lo que comportará de período transitorio, reorganización, coste y riesgo; las de EEUU tendrán ante sí la cuadratura del círculo si quieren ser estrictamente norteamericanas y, a la vez, comportarse con la lógica propia de una empresa multinacional.

Muchos consumidores de importaciones en EEUU y en otros países verán encarecerse las de procedencia recíproca, con el consiguiente efecto sobre el nivel de vida y sobre la inflación.

Tampoco será nada fácil que el actual funcionamiento del sistema financiero internacional no se vea afectado, porque al cambiar el papel del dólar, lo harán también los flujos internacionales de capital que financiaban los déficits, con lo que la cotización de las divisas se verá sometida a presiones contradictorias.

Oportunidades y necesidad de una economía que sea capaz de cumplir su función

El hecho de que domine lo negativo no debe llevar a no detectar las oportunidades que también afloran; una potencialidad que, si se la identifica y trata adecuadamente, nos ayudará a construir la economía que necesitamos.

El mundo emergente, además de desafíos trae consigo oportunidades. Se trata de detectar cambios que abren posibilidades. Algunos de naturaleza objetiva, mientras que otros, como reacción frente a los excesos, nacen del interior de amenazas.

El desprecio a la legalidad y al entramado institucional regulador de carácter internacional, actualmente plasmado en la ONU y en el entorno de organizaciones y acuerdos derivados, crea un nivel de incertidumbre difícilmente soportable por los actores y la opinión pública, propiciando un clima en el que se pueda plantear la disminución de la dependencia estructural de EEUU, la coincidencia con China en la defensa y fomento de la multilateralidad, así como la exploración de un replanteamiento profundo de las relaciones europeas con Rusia, que recupere, en beneficio mutuo, las posibilidades descartadas en las décadas que siguieron a la caída del muro y el fin de la Guerra Fría.

La OTAN postula el ascenso del más crudo militarismo, sin replantear las versiones heredadas de seguridad, defensa y militar, propone aumentar el gasto del 2% al 5%, cuando en Europa el problema es de concepción, coordinación y funcionamiento y para nada de cuantía del gasto de defensa agregado, que solo beneficiaría a la industria armamentista. La disuasión no necesita acumulación de capacidad de exterminio, vale con que sea efectiva. Una nueva concepción de la seguridad y la defensa aconsejaría, en el contexto de los conflictos de Gaza y Ucrania, reincorporar todo lo que concierne a la investigación para la paz a las preocupaciones del enfoque ecosocial y no el aumento del gasto que se pretende.

Una nueva concepción de la seguridad y la defensa aconsejaría e incorporar lo relativo a la investigación para la paz a las preocupaciones del enfoque ecosocial.

Objetivamente, el paso de globalización neoliberal a imperialismo globalizado favorece la proximidad y penaliza los flujos económicos espacialmente distanciados, desactivando tendencias perjudiciales para la dimensión ecológica que han predominado durante décadas.

De la misma manera, el imperialismo globalizado favorece la recuperación de la simetría entre los planos económico y político, en torno al espacio de los estados, facilitando la regulación consciente pública (RCP), que se había hecho cada vez más difícil en la fase de globalización neoliberal al desarrollarse la actividad económica en espacios en los que no existía una capacidad reguladora fuerte de los poderes públicos.

En ese proceso, junto a cierto regreso de los estados, el ascenso de la bilateralidad y el retroceso de la multilateralidad de ámbito mundial, propician la formación de áreas institucionalizadas que tengan cohesión, masa crítica y actitud proactiva en las relaciones internacionales. Áreas que, sin caer en ningún señuelo hegemónico, promuevan su autonomía y la soberanía substancial, convirtiéndose en referencia y fermento de democracia, cooperación internacional y multilateralidad alejada de la versión neoliberal. La UE es, quizá, el ejemplo más relevante, aunque para convertirse en realidad necesite reformar tratados y políticas, sin rehuir la versatilidad que le proporcionaría el manejo de varias velocidades.

El conjunto de los excesos, inherentes al T2, pueden propiciar reacciones que abran posibilidades. Es el caso del aumento de la desigualdad interna, la pérdida de cohesión social, la prepotencia oligárquica y el asalto de la plutocracia en la primera fase del mandato de Trump. Al combinarse, pueden provocar un rechazo del orden existente, canalizable tanto hacia propuestas emancipadoras como como hacia populismos no democráticos.

El tratamiento de las migraciones es un terreno crítico que tiene mucho de amenaza y algo de oportunidad. La forma de abordarlas descansa en una percepción sesgada tanto de sus causas como de sus efectos, ignorando la historia de los países receptores y conculcando los más elementales derechos humanos. Los países tienen límites en su capacidad para recibir e integrar inmigración, pero esta realidad no se puede tratar con represión y xenofobia. No somos ajenos a sus causas profundas, su maltrato puede infectar la convivencia básica de las sociedades receptoras y una cooperación al desarrollo de orientación y cuantía creíbles podría permitir regulaciones que hoy no son realistas.

No hay duda sobre la negatividad de los escenarios de catástrofes y colapsos, que hay que tratar de evitar con todos los medios que estén a nuestro alcance, pero terminemos con una pregunta ¿en qué medida puede haber algo de oportunidad si llegan a materializarse, si, a pesar de nuestros esfuerzos, no conseguimos evitarlos y la vida de la especie humana en el planeta Tierra puede continuar sobre otros fundamentos? ¿Tiene algún sentido recordar la metáfora del Arca de Noe?

La economía que necesitamos. No podemos dar por supuestas en la economía cuestiones que otras ciencias consideran obvias, al existir en torno a ellas un amplio consenso, que no existe en nuestro caso; tampoco nos basta con dotarnos de metodología científica y de rigor lógico, porque además tienen que darse unas condiciones materiales para que el propósito de la economía pueda convertirse en acción efectiva; finalmente, tenemos que dotarnos de los medios que, bien aplicados, tienen capacidad para conseguir lo que se pretende.

Hay campos en los que no es necesario plantear cuestiones previas relativas al contenido, la trayectoria histórica o las tareas de su especialidad científica. No es nuestro caso. Nosotros, como comunidad, necesitamos hacerlo.3

Empecemos por lo más elemental: la función de la actividad económica es suministrar, en un entorno sistémico complejo, los bienes y servicios que requiere la vida social y su reproducción sostenible. Una función objetivo que no se puede concretar de forma satisfactoria al margen de las necesidades, posibilidades, satisfactores y calidad de vida de cada momento histórico.

Por ello, es esencial un buen conocimiento de la historia de la actividad económica (como proceso fáctico con diversidad de plasmaciones: algunas puntuales, otras sistémicas, con articulaciones múltiples de las que se puede aprender y que en la fase actual permiten hablar de capitalismos, dada la multiplicidad de sus variantes).

También es importante conocer la evolución del pensamiento económico, pero sin que al hacerlo las propuestas actuales queden constreñidas, subordinadas y como mero apéndice de la trayectoria de ese pensamiento, en lugar de volar libres y autónomas, irrigadas por su conocimiento.4

A partir de aquí, las tareas que le corresponden a la economía como ciencia son comprender, representar y medir la estructura y el funcionamiento del sistema económico, desarrollando medios que le permitan a la sociedad intervenir con criterio y eficacia. No podrá hacerlo sin el conocimiento y la comprensión de otras perspectivas científicas que inciden en la actividad económica y en las tareas de la economía −como pueden ser la física, la ecología, la información, la comunicación, la sociología, la política−, sin por ello diluir su función y responsabilidad específicas, porque tanto endogámica y encerrada sobre sí misma, como prisionera de una transversalidad superficial, no podrá ni diagnosticar, ni entender, ni proporcionar los análisis y medios que necesitan las sociedades para movilizarse e intervenir en la economía.

Una vez clarificadas estas cuestiones epistemológicas previas, hay que insistir en que para poder avanzar y para que los planteamientos teóricos puedan convertirse en práctica son imprescindibles determinadas condiciones, porque sin base social, sin una ubicación espacial bien delimitada y sin suficiente poder efectivo los diseños más consistentes devienen entelequias. Tan importante como dotarse de fundamentos propios es identificar, resistir y combatir los que sustentan el ascenso de la ultraderecha, utilizando las posibilidades que abre la recuperación de la proximidad, el papel de estados que solo si son conscientes de sus posibilidades y limitaciones podrán ser un factor de progreso y con áreas institucionalizadas democráticamente que proporcionen masa crítica en determinados campos, sin tampoco despreciar la potencialidad que late en una mundialización construida con otros criterios.

Llegados a este punto, hay que concretar los medios capaces de proporcionar una lógica reproductiva adaptada a las posibilidades y desafíos de los tiempos, una lógica en la que tienen que intervenir en la proporción adecuada las variantes del sistema económico capitalista (SEC), los mercados y la RCP.

El pragmatismo más ambicioso aconseja asumir la existencia y necesidad de variantes del SEC cuyo itinerario y grado de subordinación estén abiertos a la experimentación, articulables con una lógica reproductiva emancipadora, que no puede ser la actual, pero que no estamos en condiciones de predeterminar con precisión, sin creer que la proporciona el discurso esterilizante del poscapitalismo.5

En su seno, los mercados deben reunir los rasgos que precisan para ser funcionales, rasgos que en el mundo real demasiadas veces no se cumplen porque el creciente grado de monopolio lo impide. Los mercados son instituciones cuya aportación no hay que desdeñar, sabiendo que no sirven para cualquier propósito y que no tiene sentido utilizarlos en campos en los que no pueden desarrollar su potencialidad.

El pragmatismo aconseja asumir la existencia y necesidad de variantes del sistema económico capitalista cuyo itinerario y grado de subordinación estén abiertos a la experimentación

Como colofón, en el mundo actual y sobre estos fundamentos, la componente crítica es la consecución de una difícil RCP, que no cabe esperar que vaya a ser de logro generalizado. Sin ella, ni las oportunidades se aprovecharán, ni llegará a arraigar la economía que necesitamos. La triada que forman la sociedad, el sistema político y la Administración pública tiene indudables riesgos, pero innegables posibilidades, si además aprenden a utilizar una planificación renovada por la experiencia histórica y lo que puede aportar la inteligencia artificial.

Con estos mimbres, la economía que postulamos tiene ante sí la tarea de conseguir una buena resolución de la dimensión temporal, que haga posible gestionar el presente y construir el futuro, sabiendo que un escenario de poscrecimiento es tan inevitable y necesario como no inmediato, dada la correlación de fuerzas. El fin de los combustibles fósiles, la transgresión de los límites biofísicos y la tendencia demográfica al estancamiento y descenso de la población total nos colocan objetivamente en ese escenario, pero asumir desde el punto de vista teórico y operativo que el crecimiento deja de ser un objetivo, es un desafío monumental que exige construir otro, sin que el que se abandona desaparezca fruto de un consenso espontáneo.

Reflexiones finales

El período de vida de Papeles nos muestra la complejidad del mundo económico y su mutabilidad.

Sin una comprensión profunda e integral de la economía actual −atravesada por fuerzas estructurantes y sometida al impacto que se deriva de la nueva era Trump− difícilmente podremos afrontar el presente y avanzar hacia un futuro digno y sostenible.

En el horizonte predominan las amenazas y los riesgos, pero de esta acumulación de excesos y transgresiones también surgen oportunidades que es fundamental identificar y aprovechar.

No lo conseguiremos si no somos capaces de construir otra economía, si no sabemos pasar del papel a la práctica recreando las condiciones necesarias para intentarlo, si no nos dotamos de los medios imprescindibles para construir otra lógica reproductiva y si no aprendemos a movernos en el eje temporal en un escenario desconocido de poscrecimiento.

Ángel Martínez González-Tablas ha sido catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y ha presidido el patronato de FUHEM.

NOTAS

1. Angel Martínez González-Tablas, «Visión estructural de la economía mundial en un entorno incierto: entre la desolación y el desafío de la posibilidad», Revista de economía mundial, 2025 (en prensa), asume la complejidad, profundiza en el cuadro en el que nos movemos y proporciona orientación a la necesidad de intervención.

2. Andrea Rizzi proporciona en su libro La era de la revancha, Editorial Anagrama, (2025), una presentación informada y accesible de la complejidad del contexto geopolítico mundial.

3. En este contexto cobra todo su sentido el libro colectivo, coordinado por Óscar Carpintero, Economía Inclusiva. Conceptos básicos y algunos debates, Colección de Economía Inclusiva, FUHEM y Catarata, Madrid, 2025 (en prensa).

4. Probablemente, la larga trayectoria de José Manuel Naredo sea, entre nosotros, la aportación crítica más valiosa a la historia del pensamiento económico, pero, a la vez, una muestra significativa de la dificultad de hacerlo compatible con una formulación de la actividad económica y de las funciones de la economía como ciencia social, enunciadas de forma directa y positiva en el contexto actual.

5. Angel Martínez González-Tablas subraya en «Capitalismos, desarrollo alternativo y transiciones», Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 162, 2023, pp. 85-94, la diversidad de variantes del capitalismo y los riesgos a que conduce una utilización imprecisa de poscapitalismo en el tratamiento de las transiciones.

Acceso al texto completo del artículo en formato pdf: Balance general en el plano económico de los últimos cuarenta años

Noticias relacionadas

4 febrero, 2026

Webinar Programar con enfoque ecosocial. Experiencias del centro educativo Ponce de León en el proyecto Clim-Acción

Te invitamos al webinar de presentación…

4 febrero, 2026

Enseñar con enfoque ecosocial. Ejemplos y claves para integrar la mirada ecosocial en las aulas

Esta nueva guía nace con el objetivo de…