El clamor de la Tierra por una justicia ecológica

El número 167 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global abre con un texto introductorio de Pedro L. Lomas que bajo el título El clamor de la tierra por una justicia ecológica1, plantea la insatisfacción con el antropocentrismo como marco para el derecho y la justicia ambientales, lo que se concreta en la creciente necesidad que surge en distintos ámbitos de afrontar las relaciones ser humano-naturaleza más allá de los valores instrumentales y la ética individualista que promueven estos. De esta insatisfacción está emergiendo unos nuevos derecho y justicia ecológicos que, aunque con un cierto antropocentrismo epistemológico inevitable, pretenden superar este marco, generando todo tipo de herramientas innovadoras.

El número 167 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global abre con un texto introductorio de Pedro L. Lomas que bajo el título El clamor de la tierra por una justicia ecológica1, plantea la insatisfacción con el antropocentrismo como marco para el derecho y la justicia ambientales, lo que se concreta en la creciente necesidad que surge en distintos ámbitos de afrontar las relaciones ser humano-naturaleza más allá de los valores instrumentales y la ética individualista que promueven estos. De esta insatisfacción está emergiendo unos nuevos derecho y justicia ecológicos que, aunque con un cierto antropocentrismo epistemológico inevitable, pretenden superar este marco, generando todo tipo de herramientas innovadoras.

A continuación, ofrecemos el texto completo del artículo, al final del cual se podrá acceder a la descarga del mismo.

El desarrollo económico en un contexto capitalista y las distintas repercusiones de este sobre los ecosistemas a todas las escalas y en diversos ámbitos (sobre los ciclos biogeoquímicos del planeta, sobre la biodiversidad, sobre el clima, etc.) es el factor más explicativo de la grave crisis ecosocial que estamos viviendo. Y no sólo por los efectos que directamente estamos sufriendo en la actualidad (aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, aceleración del ritmo de aparición de enfermedades a escala global, etc.), sino también por la propia naturaleza de esta afección. Así, mientras que algunos aspectos de dicho desarrollo conciernen directamente al estado de las cosas, a su coyuntura en un momento determinado, la afección a los ecosistemas está, a su vez, relacionada con las propias condiciones de posibilidad de todos los seres vivos. Es decir, que atañe a las condiciones de habitabilidad del planeta para el conjunto de nuestra especie, pero también, y en este contexto este matiz es relevante, las que se refieren a otros seres vivos, que están adaptados biológicamente a las condiciones ambientales actuales. Es la ecodependencia o interdependencia entre los distintos seres vivos lo que aquí se manifiesta directamente.2

Grietas en las bases antropocéntricas de nuestras relaciones con la naturaleza

La ecodependencia no se caracteriza, por tanto, por una mera relación de intercambio entre un productor (los ecosistemas) y un consumidor (el ser humano), en la que este último satisface sus necesidades para alcanzar el bienestar (humano), como es frecuentemente caricaturizada. Y dado que la ecoindependencia es físicamente imposible en nuestro mundo, la palabra clave que caracteriza inequívocamente esta relación frente a otras posibles relaciones es la de dependencia. Siendo el ser humano una parte de la naturaleza, existe entre ambos una relación de dependencia que se establece en una sola dirección: el ser humano depende de la naturaleza para su supervivencia, y no al revés. Y esa dependencia se sustancia en los límites ecológicos de distinta índole que el planeta impone a cualquier régimen de metabolismo social que pretenda ser sostenido en el tiempo.3

Esta constatación de la ecodependencia de los seres vivos tiene multitud de consecuencias prácticas. De entre todas ellas, dos serán las que aquí se destaquen inicialmente.

En primer lugar, el hecho de que se trata de un aspecto de la crisis ecosocial cuya resolución no se puede posponer a mejores momentos en el panorama económico (cuando el desarrollo económico esté en una cierta fase) o a determinadas condiciones ideales en el ámbito social (cuando haya conciencia generalizada del problema). Asunciones que subyacen al enfoque de sostenibilidad débil, en el que la determinación del rumbo correcto de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza se deja en las manos (invisibles) de una ética más “verde” para las tareas de la producción o el consumo, con el soporte del progreso técnico y el desarrollo económico.4

Pero esa ecodependencia también implica poner sobre la mesa explícitamente lo problemático que resulta el enfoque antropocéntrico habitualmente aplicado en la caracterización de estas relaciones ser humano-naturaleza.5 Así, el espacio de actuación para afrontar la crisis ecosocial no queda delimitado exclusivamente por el marco de las meras relaciones entre seres humanos y sus distintas derivadas, en las cuales la naturaleza juega un papel de objeto para su reparto (fetichismo de la mercancía)6 más o menos justo entre generaciones y territorios, sino que involucra a otros seres vivos e intereses más allá de aquellos que habitualmente nos interpelan.

Consecuentemente, es necesario abordar una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza, de tomar conciencia de su valor intrínseco. Desde la “naturaleza para nosotros o entre nosotros”, las acciones para afrontar la crisis ecosocial y establecer unas relaciones más virtuosas con la naturaleza se desplazarían hacia un verdadero “nosotros como parte de la naturaleza”, más acorde con la verdadera esencia del concepto de ecodependencia.

Ética ecológica y valores intrínsecos: rompiendo con la instrumentalidad

Así, mientras que el universo de los valores instrumentales, e incluso el de los valores relacionales, es un espacio mucho más explorado,7 se hace crucial profundizar en aquel otro de los valores intrínsecos, es decir, aquellos valores que hacen referencia a los seres vivos y a los ecosistemas, por sí mismos, y no como meros instrumentos al servicio del ser humano. Sin embargo, esta tarea presenta un enorme desafío y no pocas contradicciones en el camino. Parecería imposible deshacerse de un cierto antropocentrismo epistémico a la hora de establecer el valor de la naturaleza, en tanto que éste siempre acaba siendo un valor que establece el ser humano y, por tanto, no deja de ser, en cierto sentido, un valor para el ser humano. No obstante, sí que parece realista distinguir esta versión epistemológica del antropocentrismo de aquella otra versión de lo antropocéntrico en un sentido meramente instrumental. Una que entiende la naturaleza como un simple suministrador de beneficios, con una visión estrecha de la misma como una forma de capital que realiza una serie de funciones, o proporciona unos determinados servicios o contribuciones que hay que gestionar para el bienestar humano, ya sea directamente o en términos monetarios.8

El impulso de una teoría del valor para la naturaleza coherente con estos parámetros (de origen ciertamente antropocéntrico, pero con un enfoque no instrumental), no constituye una tarea sencilla, y afronta numerosos obstáculos. Éstos toman la forma de distintos modos de valoración instrumental, así como de un discurso de pretendida pluralidad, que apuntala más todavía, sin embargo, esta vía antropocéntrica y utilitarista de puesta en valor económico de la naturaleza en todas sus facetas.9 Frente a esta visión instrumental, son muchas las fuentes de valor posibles en el ámbito de los valores intrínsecos, entre ellas algunas como la sintiencia (tienen valor aquellos seres que tienen sentimientos), la integridad ecológica (tienen valor aquellos ecosistemas cuya estructura y funcionamiento es completo, es decir, responden a una identidad característica de esa tipología de ecosistema, en toda su complejidad) o la agencia (tienen valor aquellos seres que son capaces de actuar de modo independiente), por poner algunos ejemplos.

Recorriendo los senderos que convergen hacia una justicia ecológica

Distintas fuentes de valor estas que, en esa búsqueda de una relación virtuosa con la naturaleza que supere la visión meramente antropocéntrica, ayudan a comprender cómo la noción convencional del derecho y la justicia —nuestro derecho a un medio ambiente sano centrado en la regulación de los conflictos, reales o potenciales, entre las personas o entre estas y las instituciones de las que se ha dotado con un trasfondo más o menos natural (justicia ambiental)— resulta claramente deficiente.

En ese sentido, las manifestaciones de que algo nuevo se está gestando en el mundo de la justicia para salir del antropocentrismo en el que está sumida son ya muchas y muy diversas. Y la fuerza con la que esta nueva corriente recorre los recovecos del derecho es impactante. Así, incluso el derecho constitucional está siendo ya permeado por estos nuevos aires en las relaciones ser humano-naturaleza, como se demuestra, por ejemplo, en los casos de los textos constitucionales de Ecuador (2008) o de Bolivia (2009), incluso en la redacción de la fallida propuesta de constitución sometida a referéndum en Chile, o en multitud de resoluciones de tribunales constitucionales en diversos países del mundo.

Especialmente relevantes resultan los debates y polémicas surgidas alrededor de los nuevos sujetos de derechos y los diferentes enfoques que se han adoptado para ampliar su condición de objeto del derecho, desde aquellos más biocéntricos a aquellos otros con de índole más ecocéntrica.10

De este modo, distintas versiones del enfoque biocéntrico vienen siendo utilizadas como argumentos para recalcar la condición moral de organismos no humanos. Aparte de las normas que protegen a los animales domésticos, en tanto que compañeros de vida de seres humanos o a ciertas especies de ganado y su bienestar en vida, hay otras manifestaciones. Son muchos los casos ya en los que individuos pertenecientes a especies distintas de la nuestra, y no asociadas directamente a nuestra vida diaria, han sido considerados no objeto sino sujeto de derechos y, por tanto, sus intereses individuales han sido defendidos frente a la instrumentalidad de sus vidas. Famosos son, por ejemplo, los casos de distintos primates que han adquirido el estado de “personas no humanas” para los tribunales argentinos.

Por otra parte, son también múltiples las formas de ecocentrismo que se han desarrollado a lo largo de los tiempos, y que ahora adquieren centralidad en la tarea de ir más allá de los individuos y establecer las bases para que sean los ecosistemas en su conjunto los que sean sujetos de derecho. Algunas parten de aproximaciones con un carácter más científico-conservacionista, asociadas, en gran medida, a legislación de protección de ecosistemas completos o de procesos naturales, en la línea del enfoque ecosistémico y de ciertas prácticas de restauración ecológica y de renaturalización. Otras, se apoyan en ciertas culturas que no consideran al ser humano como el elemento último de la creación divina, y reconocen el carácter sagrado de ciertos elementos naturales, como ríos o bosques. Y, finalmente, también existen aproximaciones al enfoque ecocéntrico de las relaciones ser humano-naturaleza que se basan en el reconocimiento de ciertas cosmovisiones de pueblos originarios que no conciben la diferencia entre ellos y la naturaleza, sino que se consideran y actúan como naturaleza.

Todas estas manifestaciones, y otras muchas a distintos niveles, son muestra inequívoca de la emergencia de una justicia ecológica que debe abordar sin demora el camino por recorrer más allá del antropocentrismo imperante, en esa tarea no sólo de regular las relaciones entre las personas sino de contribuir a la construcción de sus subjetividades como también corresponde al derecho. Todo un camino para responder al clamor de la Tierra y sus pueblos.

Pedro L. Lomas es investigador del área ecosocial de FUHEM.

Acceso al artículo en formato pdf: El clamor de la Tierra por una justicia ecológica.

NOTAS

1 Este artículo ha sido escrito en el marco del proyecto Speak4Nature, ref. 101086202, del programa Horizon-MSCA-2021-SE-01, financiado por la Unión Europea. No obstante, las ideas y opiniones expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente se corresponden con las de la Unión Europea. Ni la Unión Europa ni el programa MSCA se hacen responsables de las mismas.

2 Yayo Herrero, «Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible», Revista de Economía Crítica, vol. 16, 2013, pp. 278-307.

3 Johan Rockström et al., «A safe operating space for humanity», Nature, vol 461, 2009, pp. 472-475; Katherine Richardson et al., «Earth beyond six of nine Planetary Boundaries», Science Advances, 9, 2023, 37.

4 Maite Cabeza Gutés, «The concept of weak sustainability», Ecological Economics, vol. 6, núm. 3, 1996, pp. 147-156 y Pedro L. Lomas, «Las falsas soluciones y sus peligros para la sostenibilidad. El caso del ecomodernismo», en José María Enríquez Sánchez et al. (eds.), Repensar la sostenibilidad, UNED, Madrid, 2020.

5 Clarence J. Glacken, Traces on the Rhodian shore: nature and culture in Western thought from ancient times to the end of the eighteenth century, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, USA, 1967.

6 Nicolás Kosoy y Esteve Corbera, «Payments for ecosystem services as a commodity fetishism», Ecological Economics, 69 (6), 2010, pp. 1228-1236.

7 Roldan Muradian y Unai Pascual, «A typology of elementary forms of human-nature relations: a contribution to the valuation debate», Current Opinion in Environmental Sustainability, 35, 2018, pp. 8-14.

8 Joaquín Valdivielso, «Value in nature from the perspective of ecological ethics» en Luis Lloredo et al., The theory of justice stemming from the current ecological challenges, Deliverable 2.1. Speak4Nature, 2024.

9 Roldan Muradian y Erik Gómez-Bagghetun, «Beyond ecosystem services and nature's contributions: Is it time to leave utilitarian environmentalism behind?», Ecological Economics, 185, 2021, 107038.

10 Una revisión de estos y otros enfoques se encuentra en el trabajo de Digno Montalbán Zambrano, Naturaleza y derechos. La representación de lo no-humano en la Filosofía, la Política y el Derecho, Tesis doctoral, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Carlos III de Madrid, 2023, disponible en: https://hdl.handle.net/10016/37048

Retos para la sostenibilidad: estrategias para enfrentar el futuro

Retos para la sostenibilidad: estrategias para enfrentar el futuro

En todas partes se habla de sostenibilidad. El término florece por doquier. Cosas y procesos de todo tipo aparecen sin rubor alguno acompañados del apellido sustentable o sostenible. Tan es así, que se define como sostenibles —o sustentables— cuestiones que en esencia no lo son, ni pueden serlo, como por ejemplo la minería o explotación de petróleo sostenibles, o el crecimiento económico sostenible, cuando es obvio que, en un mundo con límites biofísicos finitos, es imposible un crecimiento permanente en el tiempo, es decir sostenible.

Se ha vampirizado el sentido profundo de la sostenibilidad. Su empleo se ajusta a los más diversos intereses, sobre todo económicos: el mercado demanda que los productos sean sustentables para estar a tono con las demandas de la época, podríamos apostillar. La sustentabilidad devino en mero comodín, como muchos otros comodines del fetiche capitalista. Una civilización que, dicho sea de paso, parece tener precisamente la capacidad de vampirizar todo concepto que intente oponerse a la codicia del capital.

Su empleo indiscriminado ha hecho que casi todo pueda ser presentado como sustentable, superando o incluso ignorando el profundo origen del término.

Este nuevo ejemplar de la Colección Dosieres Ecosociales quiere impulsar una discusión sobre los retos de la sostenibilidad.

Enviar enlace a esta dirección:

Retos para la sostenibilidad: estrategias para enfrentar el futuro

En estas páginas se recogen algunas de las ponencias y aportes del I Foro Internacional: Retos de la Sostenibilidad, organizado por el Doctorado en Sostenibilidad Territorial, mención en Posdesarrollo del Departamento de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible, Facultad de Economía y Ciencias de la Administración de la Universidad de Cuenca, que tuvo lugar en octubre del año 2023.

El presente libro coordinado por Patricio Carpio Benalcazar y prologado por Alberto Acosta tiene como eje de la discusión la sostenibilidad o la sustentabilidad, se despliegan aquellos elementos contrarios que marcan el debate entre la insostenibilidad y la sostenibilidad, el desarrollo y el Buen Vivir, el universo y el pluriverso, el antropocentrismo y el biocentrismo. Es un esfuerzo colectivo con el que se quiere dar pasos más allá del “post”; prefijo que apenas nos dice lo que no queremos más, en este caso “el desarrollo” y que camina por lo que parece ser un terreno desconocido, pero que tiene muchos elementos que sirven ya de guía para cuestionar el mundo actual superando todas las insensateces tan propias de la Modernidad.

AUTORÍA:

Alberto Acosta. Economista ecuatoriano. Fue ministro de Energía y Minas (2007) y presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas (2012-2013). Compañero de lucha de los movimientos sociales. Profesor universitario. Autor de varios libros y artículos.

Patricio Carpio Benalcazar. Doctor por la Universidad de Alicante (España) y Magister en Antropología del Desarrollo por la Universidad del Azuay (Ecuador). Sociólogo por la Universidad de Cuenca (Ecuador). Actualmente es director del Programa Doctoral en Sostenibilidad Territorial con mención en Estudios del Postdesarrollo de la Universidad de Cuenca (Ecuador).

María Falconí Abad. Socióloga y Magíster en Género, Ciudadanía y Desarrollo Local por la Universidad de Cuenca (Ecuador). Doctora en Humanidades-Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma del Estado de México. Docente e investigadora de la Universidad de Cuenca e integrante del Grupo de Estudios Interdisciplinarios de Género de la Universidad de Cuenca.

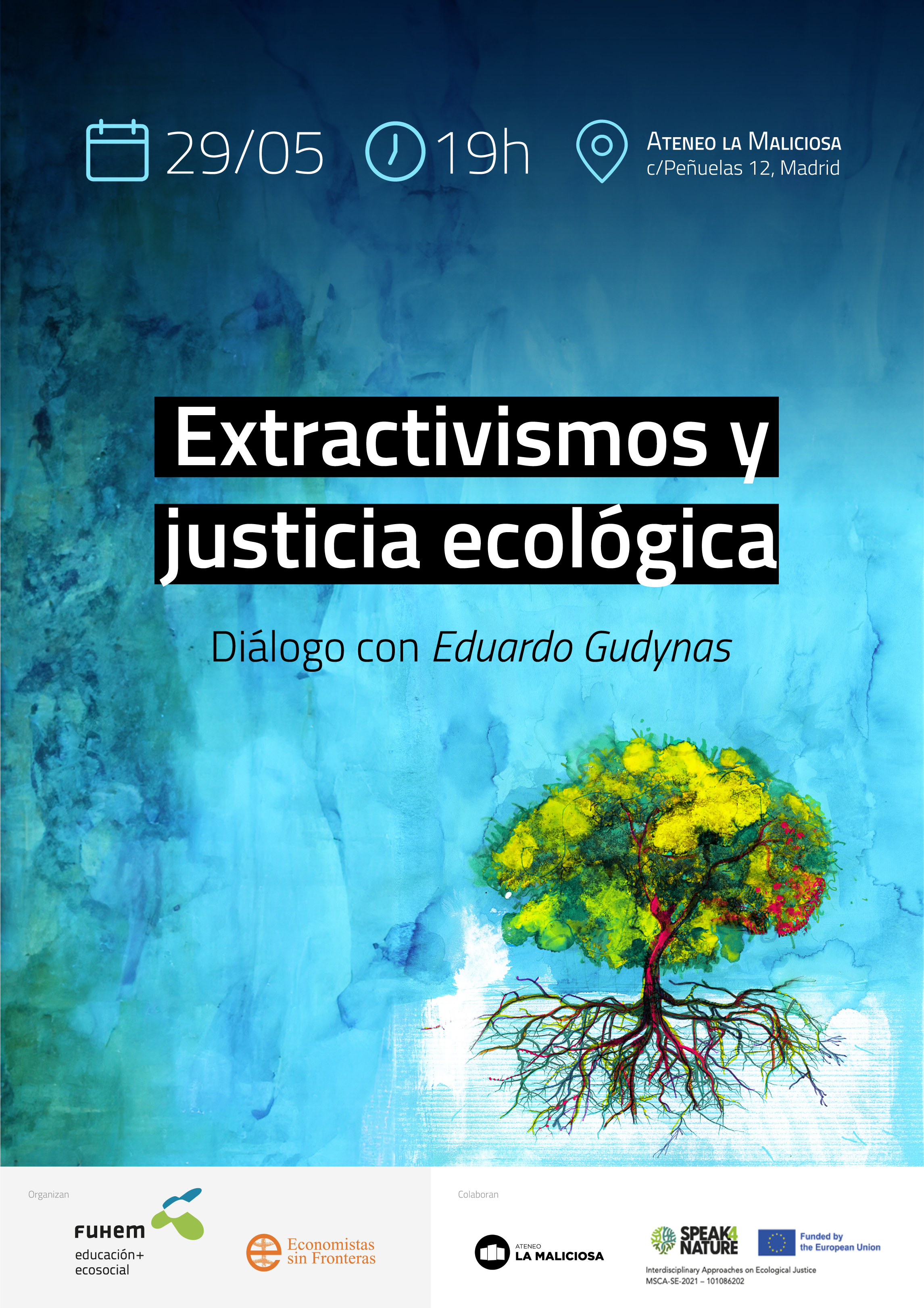

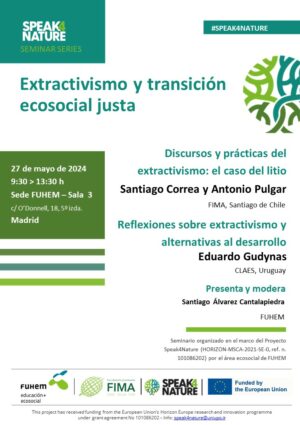

Eduardo Gudynas. Es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Munich (Alemania), profesor Arne Naess en la Universidad de Oslo (Noruega) e integrante de la Comisión para la Transformación de la Economía Global del Club de Roma.

Yayo Herrero. Doctora en Ciencias Sociales y Política por la Universidad del País Vasco. Licenciada en Antropología Social y Cultural, Diplomada en Educación Social e Ingeniera Agrícola. En la actualidad es profesora asociada de la Universidad de Cantabria (España), socia-trabajadora de la cooperativa Garúa y profesora colaboradora de la Cátedra Unesco de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED (España).

José Efraín Astudillo Banegas. Doctor en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid (España) y licenciado en Filosofía, Sociología y Economía por la Universidad de Cuenca (Ecuador). Docente e investigador en la Universidad de Cuenca. Coordinador de investigaciones del Programa Doctoral en Sostenibilidad Territorial con mención en Estudios del Posdesarrollo. Miembro del Movimiento Social Cabildo Popular por el Agua de Cuenca (Ecuador).

Enrique Santos Jara. Doctor en Psicología por la KU Leuven (Bélgica), Magister en Antropología del Desarrollo por la Universidad del Azuay y sociólogo por la Universidad de Cuenca (Ecuador). Fue profesor e investigador de las universidades de Cuenca, Machala y Católica de Guayaquil en Ecuador. Actualmente es director de las carreras de psicología de la Universidad UTE (Ecuador).

Paul E. Little. Doctor en Antropología por la Universidad de Brasilia (Brasil), donde fue profesor y director del Postgrado en Antropología. Especialista en estudios amazónicos, con investigaciones sobre las relaciones ecológicas de los pueblos del bosque dentro del contexto de rápidos cambios en el uso de la tierra. Actualmente trabaja como consultor internacional en políticas territoriales de América Latina.

Santiago Álvarez Cantalapiedra. Doctor en Economía Internacional por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid (España). Director de FUHEM Ecosocial y de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global. Miembro del consejo editor de la colección de libros Economía Inclusiva y del consejo de redacción de la Revista de Economía Crítica.

Carlos Quizhpe Parra. Ingeniero ambiental por la Universidad de Cuenca (Ecuador), Magister en Estudios Socioambientales (FLACSO Ecuador) y doctorante en el Programa Doctoral en Sostenibilidad Territorial con mención en Estudios del Postdesarrollo de la Universidad de Cuenca (Ecuador). Especializado en ecología política y conflictos socioambientales, sus publicaciones recientes tratan sobre extractivismo minero, petrolero y la defensa del agua en los Andes.

Puedes consultar nuestros anteriores Dosieres Ecosociales.

En colaboración con el Programa Doctoral Sostenibilidad Territorial con mención en Estudios de Postdesarrollo de la Universidad de Cuenca (Ecuador).

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de FUHEM y no refleja necesariamente la opinión del MITERD.

Más allá del ser humano: cómo el derecho puede transformar nuestra relación con la tierra

La sección A FONDO del número 167 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global ofrece un artículo de Digno Montalván Zambrano1 titulado: «Más allá del ser humano: cómo el derecho puede transformar nuestra relación con la tierra», que examina cómo el derecho puede ayudarnos a enfrentar la crisis ecológica, tomando como ejes tres enfoques: el antropocentrismo, el biocentrismo y el ecocentrismo, sus traducciones jurídicas y posibles limitaciones. Finalmente defiende la idea de que el derecho puede aportar en la construcción de una nueva conciencia ecológica que nos permita habitar desde una relación horizontal y armónica con la naturaleza.

La sección A FONDO del número 167 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global ofrece un artículo de Digno Montalván Zambrano1 titulado: «Más allá del ser humano: cómo el derecho puede transformar nuestra relación con la tierra», que examina cómo el derecho puede ayudarnos a enfrentar la crisis ecológica, tomando como ejes tres enfoques: el antropocentrismo, el biocentrismo y el ecocentrismo, sus traducciones jurídicas y posibles limitaciones. Finalmente defiende la idea de que el derecho puede aportar en la construcción de una nueva conciencia ecológica que nos permita habitar desde una relación horizontal y armónica con la naturaleza.

A continuación, ofrecemos el texto completo del artículo, al final del cual estará disponible el link al texto en formato pdf.

Los cada vez más pronunciados efectos del calentamiento global y la falta de acuerdos sólidos para combatirlo, han dado cuenta de la doble dimensión de la crisis ecológica que vivimos.

En primer lugar, enfrentamos una «crisis» climática. Hemos dañado gravemente el planeta y ahora asistimos a los síntomas abruptos de la enfermedad crónica que hemos provocado. Pero también atravesamos una «krisis»2 civilizatoria. En esta segunda dimensión, la «Krisis» nos ofrece un espacio para repensar el paradigma civilizatorio antropocéntrico e insostenible que nos ha gobernado hasta ahora y decidir avanzar hacia una nueva forma de ser y estar en el planeta que tenga en cuenta nuestra interdependencia con el mundo no humano.

Si bien los datos científicos nos permiten describir la «crisis» climática y sus efectos, una auténtica solución a este problema requiere de un cambio de paradigma que asuma el momento de «Krisis» civilizatoria que atravesamos. Se necesitan nuevas consciencias y formas del ver mundo que nos ayuden a superar la visión utilitarista y economicista con la que nos hemos relacionado con la naturaleza. Esto, como es evidente, no es una tarea fácil, sin embargo, pequeños destellos de transformación se han logrado a partir del uso de una herramienta insospechada, el derecho.

El derecho juega un papel activo en la formación de conciencias. A través de la ley determinamos lo que es correcto o incorrecto, lo permitido y lo prohibido, lo reprochable moralmente y aquello que consideramos justo o deseable. El derecho no solo regula subjetividades, también las construye. Hasta hace relativamente poco, el derecho entendía a todo lo no-humano como cosas carentes de valor intrínseco, simples bienes apropiables por el ser humano para su uso. Esta aproximación ayudó a legitimar actitudes depredadoras hacia el ambiente, amparadas en un falso modelo de desarrollo antropocéntrico, consumista e individualista. Así, se normalizó la idea de que con el intercambio de papeles y firmas podemos reclamar la propiedad individual y el uso indiscriminado de elementos de la naturaleza que han estado allí millones de años antes que nosotros. Esto, por fortuna, parece estar cambiando.

En las últimas décadas, la crisis ecológica ha reabierto la discusión filosófica, política y jurídica sobre nuestra relación con la naturaleza. Diversas teorías se han aproximado a este debate, todas ellas agrupadas en alguno de los siguientes tres grandes marcos de pensamiento: el antropocentrismo, el biocentrismo y el ecocentrismo . Mientras el primero defiende la centralidad del ser humano en nuestros debates sobre el valor del ambiente, los otros sostienen que hay argumentos fuertes para establecer que el centro de valoración no debe estar en el ser humano, sino en los seres que tienen vida (biocentrismo) o en las interrelaciones entre la materia inerte y viva que hacen posible la existencia en este planeta (ecocentrismo).

En este trabajo expondré cuáles son las diferencias entre cada uno de estos tres marcos de pensamiento, sus traducciones jurídicas y las oportunidades o limitaciones que ofrecen para la construcción de una nueva civilización ecológica.

Antropocentrismo y derecho: ¿un ambiente para el ser humano?

El término antropocentrismo tiene dos dimensiones, una epistémica y otra moral. Por un lado, el antropocentrismo epistémico describe el hecho de que las reflexiones sobre el valor de la naturaleza las hace el ser humano.3 Esta forma de antropocentrismo no puede ni debe ser rechazada. El debate sobre el valor de la naturaleza se da siempre a través de mediaciones humanas y, en este sentido, es inevitablemente antropocéntrico.4 Por otro lado, el antropocentrismo moral refleja la doctrina según la cual los seres humanos constituyen la sede y medida de todo valor. Una visión dualista que sustenta la consideración de estos como amos y señores absolutos de los recursos naturales que nutren sus procesos productivos e idea de desarrollo.5 Bajo esta perspectiva, la naturaleza es vista como una cosa, un objeto sin valor intrínseco y, por ello, completamente subordinado a los intereses de los seres humanos. Mientras el antropocentrismo epistémico es ineludible, el antropocentrismo moral no solo puede, sino que debe superarse si queremos construir una nueva consciencia ecológica.

La literatura especializada suele dividir al antropocentrismo moral en grados, aquellos «fuertes o excluyentes» y otros «débiles o moderados». El antropocentrismo fuerte sería aquel que niega toda consideración ética o moral a las entidades no-humanas y promueve su explotación ilimitada, mientras el antropocentrismo débil reconocería un grado de consideración moral para ciertos elementos de la naturaleza, pero en función de su relevancia para el cumplimiento de fines e intereses humanos. Si bien esta división mencionada suele ser ampliamente aceptada en la literatura especializada, resulta poco precisa, pues esconde las líneas de continuidad entre ambas formas de antropocentrismo. Aunque diversos autores se han esmerado en dosificar las posiciones antropocéntricas clasificándolas entre excluyentes/fuertes o débil/moderadas, dicha protección es siempre utilitarista, es decir, se justificará en razón de las necesidades terapéuticas, estéticas, biológicas o económicas que la naturaleza satisface para el ser humano. Como recoge Costa, el imperativo ecológico que las resume vendría a adoptar la formulación siguiente: «en interés de la humanidad, protege y preserva la naturaleza».6

Por lo anterior, sostengo, el antropocentrismo moral no se divide en excluyente y moderado, pues todas las formas de antropocentrismo moral son excluyentes, en la medida que mantienen en el centro al ser humano y separan del circulo de la moralidad a seres no humanos. Esto es así, incluso en aquellas posturas que reconocen deberes indirectos hacia la naturaleza. En estos casos, lejos de lo que pretende indicar el adjetivo «débil», nuestra vulnerabilidad frente al ambiente no «debilita» ni «modera» la centralidad del humano, sino, por el contrario, la refuerza. Esta fragilidad se traduce en estrategias para acelerar nuestro avance científico y disminuir los riesgos de nuestra vida sobre el planeta.

El antropocentrismo moral no se divide en excluyente y moderado, pues todas las formas de antropocentrismo moral son excluyentes

Dentro del discurso jurídico, el modelo antropocéntrico de protección del ambiente se plasmó en la visión clásica del derecho humano a un ambiente sano. Este derecho considera a la protección del ambiente como un elemento sine qua non para el disfrute de los derechos humanos. Es decir, busca proteger aquellos «recursos» naturales que se consideran indispensables para la protección y desarrollo de los derechos del ser humano.7 Si bien la defensa de este derecho ha permitido logros importantes en la protección del ambiente, su capacidad para generar cambios que integren a la naturaleza como un participante activo de la discusión sigue siendo limitada.

En la protección del derecho humano a un ambiente sano, se tiende a priorizar soluciones económicas y regulatorias frente a un reconocimiento más profundo del valor intrínseco de los ecosistemas.8 Estos análisis costo-beneficio, a su vez, suelen estar sesgados en contra de la regulación ambiental, al minimizar los beneficios ecológicos difíciles de valorar y exagerar los costos de cumplir con las regulaciones.9 El tradicional derecho humano antropocéntrico a un ambiente sano expresa, de esta forma, un optimismo cientificista que pretende, a través del derecho, convertir a la inevitable incertidumbre ecológica en un lenguaje de probabilidades numéricas. Así, el fracaso en la gestión y el control de los procesos y riesgos naturales no es atribuido a un problema civilizatorio, sino a un problema de falta de conocimientos o competencia.

Un enfoque biocéntrico: ¿pueden los animales o las plantas tener derechos?

El biocentrismo se opone al antropocentrismo, pues no sitúa al ser humano como el eje único de nuestras preocupaciones sobre la naturaleza. En su lugar, propone ubicar en el centro a los seres vivos, en tanto individuos, para, a partir de ello, dar cuenta de que hay razones suficientes para otorgar igual consideración moral a ciertos no-humanos. Por un lado, a diferencia de las posturas antropocéntricas, el biocentrismo busca la preservación de los seres vivos por el interés que poseen ellos mismos y no por su utilidad para el ser humano. Por otro lado, a diferencia del ecocentrismo, el biocentrismo sitúa el estatus moral en las criaturas individuales y no en los sistemas ecológicos . Es decir, los biocentristas no son holistas, no consideran que los sistemas ecológicos son relevantes en sí mismos, sino solo en la medida en que protegen o hacen posible las vidas individuales que hay en ellos.10 En otras palabras, no consideran moralmente relevantes a las especies en tanto conjunto, sino a los animales individualmente considerados; tampoco al bosque, sino al árbol, en singular.

Existen diversas formas de biocentrismo y cada una de ellas tiene su propio criterio al momento de definir qué es una vida moralmente relevante y capaz de merecer derechos. Para algunos vivir una vida implica poder experimentar placer y dolor (sensocentrismo), para otros, poseer facultades cognitivas que te permitan ser consciente de que experimentas una vida (cognitivismo) y, para un último grupo, tener impulsos latentes, consientes o no, que muestren un esfuerzo por perseverar o preservarse (conatus).

Por un lado, el biocentrismo sensocentrista valoriza al animal sintiente atribuyéndole importancia moral a partir de su cercanía con la capacidad humana de experimentar placer o dolor. El filósofo australiano Peter Singer, considerado el padre fundador del movimiento animalista moderno,11 sostiene que si hay ciertos animales que, al igual que nosotros, pueden sentir, la separación de estos de la comunidad moral constituye un prejuicio irracional al que denomina «especismo».12 Este ha sido el punto de partida para que otros autores como Tom Regan propongan la idea de los derechos de los animales, desde una aproximación deontológica y cognitivista. Para este autor, la capacidad de experimentar una vida es una característica habilitante para ser sujeto de derechos. A su vez, experimentar una vida requiere de un grado de consciencia que va más allá de la mera capacidad de sentir placer o dolor. Así, por ejemplo, podríamos afirmar con seguridad que una rana puede experimentar dolor, pero no que tiene una capacidad cognitiva tal que le permita razonar, tener intereses o dar cuenta de su propia existencia. Por ello, sostiene Regan, si ciertos seres no-humanos, como los mamíferos mayores de un año, tienen un grado de consciencia y, por tanto, al igual que nosotros, la capacidad de experimentar una vida, no existe argumento alguno que justifique negarles derechos morales.13

A diferencia del ecocentrismo, el biocentrismo sitúa el estatus moral en las criaturas individuales y no en los sistemas ecológicos

Por otro lado, el biocentrismo del conatus amplía el espectro de la moralidad hacia seres vivientes no sensibles, pero manteniendo el carácter individualista propio de todo modelo biocéntrico. El conatus es un concepto filosófico desarrollado principalmente por Baruch Spinoza y que significa ímpetu, impulso, esfuerzo, empeño y lucha, sin connotaciones teleológicas. Como indica Callicott, «mientras que “esforzarse” puede introducir implícitamente la noción de meta –esforzarse por o hacia algo, sea o no consciente–, perseverar puede entenderse de forma inercial: el impulso, consciente o no, de continuar o permanecer en un estado o condición existente».14 Tomando como eje la capacidad de un ente para perseverar en la vida, el biocentrismo del conatus se preocupa tanto por los seres vivos sintientes como por los no sintientes, como las plantas. Así, autores como Paul Taylor han usado este concepto para sostener que, si bien las plantas no tienen un sistema nervioso que les permita experimentar placer o dolor, con el crecimiento de sus raíces o tallos, dan cuenta de hay en ellas un tipo de esfuerzo por vivir, por preservarse, es decir, un conatus, que las hace merecedoras de consideración moral.15 Los biocentristas del conatus, sin embargo, no encuentran en los ecosistemas, la biosfera o la diversidad en general relevancia moral alguna; en ellos, consideran, no se expresa claramente un esfuerzo por mantenerse. Tampoco tendrían relevancia moral, por ende, la materia inerte: los ríos, las montañas o los glaciales. En ellos no parece haber conatus y, por tanto, desde su punto de vista, tampoco vida.

La única propuesta biocéntrica que ha sido trasladada al derecho es la del biocentrismo-sensocéntrico, a través del discurso por los derechos de los animales. Los casos de la orangután Sandra16 y la chimpacé Cecilia17 en Argentina son ejemplo de ello. En estos casos, las cortes otorgaron el estatus de «persona no humana» a estos animales, bajo el argumento de que, al igual que los seres humanos, estos grandes simios experimentan sufrimiento y pueden disfrutar conscientemente de su libertad. Así lo dijo la corte en el caso de Cecilia, al manifestar que «resulta innegable que los grandes simios, entre los que se encuentra el chimpancé, son seres sintientes por ello son sujetos de derechos no humanos».18

El punto de partida del modelo biocéntrico sensocentrista está lleno de antropocentrismo, una vez que exige de los otros seres lo que nosotros poseemos

Los casos de la orangután Sandra y la chimpancé Cecilia ilustran los aportes del biocentrismo en la ampliación de la comunidad de justicia y, por ende, en el reconocimiento de derechos más allá del ser humano. Sin embargo, su alcance sigue siendo limitado. El punto de partida del modelo biocéntrico sensocentrista está lleno de antropocentrismo, una vez que exige de los otros seres lo que nosotros poseemos (capacidad de sentir o consciencia), «humanizándolos» hasta que puedan ser aceptados en nuestro círculo moral. La antropomorfización de los animales en esta forma de biocentrismo puede llegar al extremo de depositar en ellos ya no solo derechos sino, también, obligaciones. Así lo proponen Sue Donaldson y Will Kymlicka en su libro Zoópolis, al definir a los animales como ciudadanos con diferentes derechos y responsabilidades: los animales domésticos serían ciudadanos plenos que deben cumplir con el deber de alimentarse a partir de una dieta vegana (al margen de la dieta natural del animal); los animales salvajes serían gobernantes de sus territorios que, en caso de aproximarse peligrosamente a nuestros dominios humanos, pueden ser considerados enemigos-invasores; y los animales liminales o fronterizos serían migrantes con unos pocos derechos, fácilmente revocables.19 De esta forma, los comportamientos que deben tener los animales son designados tomando como parámetro de referencia ya no solo la capacidad de sentir o razonar del ser humano, sino, yendo mucho más allá, la organización social que este ha ideado.

El problema de la antropomorfización de los animales que implica la propuesta biocéntrica no radica solo en quitar lo «animal» de los animales, sino, además, en no cuestionar lo «humano» en los seres humanos. El discurso biocéntrico por los derechos de los animales no propone romper el marco desde el que el derecho entiende al ser humano, sino, únicamente, indicar que ese marco se aplica de forma incoherente o discriminatoria.

Un enfoque ecocéntrico: ¿pueden los ecosistemas tener derechos?

El término «ecocentrismo», al contrario del individualismo biocéntrico y del antropocentrismo, ve al ser humano como parte de un mundo que comparte con otras especies y un sustrato físico que soporta y hace posible la vida. En su formulación jurídica, el ecocentrismo no limita los derechos a los animales, sino que los reconoce también para las plantas y los seres microscópicos e incluso para la materia inerte como los ríos, glaciales y montañas.

Aunque en su origen el ecocentrismo se utilizó para describir las éticas ambientales de carácter holista formuladas desde Occidente y en las cuales el discurso científico tiene un papel protagónico, la expansión de este enfoque ha llevado a que se relacione al ecocentrismo con prácticas ancestrales de pueblos indígenas y religiones no judeo-cristianas de todo el mundo. Por lo anterior, no existe una forma de ecocentrismo, sino diversos ecocentrismos.

En primer lugar, existen propuestas ecocéntricas-conservacionistas que otorgan a la ciencia ecológica, biológica o de los sistemas terrestres la última palabra en la determinación de lo que es la naturaleza y nuestras obligaciones morales hacia ella. Este es, por ejemplo, el enfoque del filósofo estadounidense Baird Callicott, quien, siguiendo el pensamiento del conservacionista Aldo Leopold,20 propuso una ética de la tierra por la cual los hechos otorgados por la ciencia ecológica sirvan como la fuente de sentimientos morales adecuados para la preservación de la naturaleza y el reconocimiento de su valor intrínseco.21 Este pensamiento ecocéntrico-conservacionista, a su vez, ha derivado en propuestas específicas dentro del campo jurídico. Así, el momemtum ecológico provocado por el conservacionismo estadounidense en la década de los setenta inspiró la que es considerada la primera obra jurídica en plantear la idea de los derechos de la naturaleza, el ensayo del año 1972, Should Trees Have Standing, del profesor estadounidense Chistopher D. Stone.22 A partir de las ideas de este libro, se promulgó, en el 2006, la primera legislación cercana a la idea de los derechos de la naturaleza en un municipio de 7 000 habitantes en Estados Unidos.23

En segundo lugar, el «ecocentrismo religioso» representa a aquellas posturas que, reinterpretando los textos judeo-cristianos o acudiendo a otras religiones como el budismo, el hinduismo o el taoísmo, han buscado desmontar la tradicional narración religiosa del ser humano como el fin último de la creación. En lo jurídico, el modelo ecocéntrico religioso fue implementado en la sentencia de la Corte Suprema de Uttarakhand-India que reconoció a los ríos Ganges y Yamuna como personas jurídicas con derechos propios.24 En esta sentencia, la Corte dio cuenta de que la legislación y jurisprudencia de la India ya reconocía personalidad jurídica a ídolos religiosos del hinduismo (como templos), razón por la cual, teniendo en cuenta que los ríos Ganges y Yamuna son venerados como divinidades dentro del hinduismo, resultaba razonable considerarlos también personas «jurídicas/legales/entidades vivas con todos los derechos, deberes y responsabilidades correspondientes de una persona viva».25 Otro ejemplo de este modelo es la obra del sacerdote católico estadounidense Thomas Berry, quien, a partir de una reinterpretación de la idea de la creación del cristianismo, propuso ver al propio universo como la primera comunidad sagrada.26 Inspirando en la propuesta de Berry, el profesor sudafricano Cormac Cullinan en su libro Derecho Salvaje, establece que para redescubrir la jurisprudencia de la tierra y desarrollar formas apropiadas para nuestra época es esencial comenzar por observar las leyes dictadas por lo que él denomina el Gran Derecho, es decir, los principios fundamentales que rigen el universo.27

A diferencia de los ecocentrismos conservacionistas y religiosos, el ecocentrismo descolonial se forma de abajo a arriba, a partir de las prácticas de los pueblos indígenas

Por último, lo que defino como ecocentrismo descolonial, representa a aquellas cosmovisiones, propias de pueblos indígenas y comunidades locales de alrededor del mundo, para las cuales la relación de horizontalidad con la naturaleza nace de la identificación ontológica con sus territorios. A diferencia de los ecocentrismos conservacionistas y religiosos cuyas éticas se forman de arriba hacia abajo, es decir, a partir del trabajo de científicos o teólogos altamente especializados, el ecocentrismo descolonial se forma de abajo hacia arriba, esto es, a partir de las prácticas de los pueblos indígenas y comunidades locales, sostenidas en el tiempo y que develan una relación de armonía con la naturaleza.

Formas de ecocentrismo descolonial han derivado en el reconocimiento de derechos de la naturaleza. Es el caso de la lucha por el reconocimiento de los derechos de la Pachamama consagrados en la Constitución de Ecuador del 2008.28 Pachamama es un concepto indígena-kichwa que ha sido traducido como «Madre Tierra» y que expresa la relación espiritual que tienen los pueblos indígenas con su territorio. Otro caso de ecocentrismo descolonial fue la ley de Nueva Zelanda que reconoció al río Whanganui como sujeto de derechos. Este caso fue fruto de una disputa de siglos impulsada por el pueblo maorí para el reconocimiento de sus derechos territoriales. Producto de esta lucha, en el 2014, la Corona y las tribus maoríes suscribieron un acuerdo en el cual se consagró al Te Awa Tupua, esto es, la río Whanganui en su totalidad, comprendiendo sus elementos físicos y espirituales, como persona legal con derechos inherentes. En marzo del 2017 este acuerdo se elevó a rango de Ley,29 siendo considerado y celebrado como el primer caso en el que se aplican los derechos de la naturaleza a escala global.

A modo de conclusión: ¿qué derecho, para qué mundo?

Como expuse al inicio de este trabajo, el derecho tiene un rol activo en la construcción de subjetividades. Promueve formas específicas de entender el mundo, al mismo tiempo que delimita nuestros marcos de acción. Es, por tanto, un actor principal en la construcción de una nueva consciencia ecológica. En este contexto, pensar el derecho en términos antropocéntricos, biocéntricos o ecocéntricos, nos permite observar el postulado moral que promueve la norma y sus limitaciones. Así, por ejemplo, entender qué queremos decir cuando decimos que la naturaleza es un «objeto» o «sujeto» de protección jurídica, resulta fundamental para examinar la postura de cada sistema normativo frente a la «Krisis» civilizatoria. También lo es preguntarnos qué queremos decir cuando decimos que la naturaleza es un sujeto de derechos, un bien público o simplemente una cosa apropiable. Estas son grandes preguntas que no puedo responder a profundidad en este texto, sin embargo, me permiten introducir al lector o lectora la influencia del derecho sobre nuestra forma de ver y ser con la naturaleza.

En la misma línea, aunque aceptemos que la naturaleza puede ser un sujeto de derechos, sigue siendo relevante preguntarnos de qué naturaleza hablamos y quién la representa. Al respecto, creo que es especialmente relevante hablar de las naturalezas que se forman en lo humano y lo local y no, únicamente, de la se escribe en laboratorios de pensamiento y experimentación de «Occidente». Yo prefiero hablar de las naturalezas que surgen de las representaciones humanas locales, contextuales, aquí y ahora. De esta forma, la naturaleza de la que hablemos tendrá siempre un rostro humano y el humano que definamos tendrá siempre una dimensión natural.

Digno Montalván Zambrano es Investigador postdoctoral de la Universidad Carlos III de Madrid en el grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia (GIDYJ).

NOTAS:

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto «Ecoprudencia. Revisión de los fundamentos antropocéntricos de la teoría jurídica contemporánea ante la transición ecológica» (TED2021-132334B-I00), dirigido por José María Sauca e Isabel Wences y financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación) y por la Unión Europea (NextGenerationEU) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. Este artículo forma parte del proyecto N. 101086202 (Speak4Nature), HORIZON-MSCA-2021-SE-02, financiado por la Unión Europea. Sin embargo, los pntos de vista y las opiniones que aquí se expresan pertenecen exclusivamente a sus autores y no necesariamente reflejan los de la Unión Europea. Ni la UE ni la autoridad que concede el proyecto se hacen responsables de tales opiniones.

2 Retomando el origen etimológico de la palabra crisis del antiguo verbo griego «krinein», que significa elegir, decidir una disputa, discernir o juzgar.

3 Jorge Riechmann, Un mundo vulnerable: ensayos sobre ecología, ética y tecnociencia, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2000, p. 37; Andrew Dobson, Green political thought, 4ª ed., Routledge, Londres; Nueva York, 2007, p. 42.

4 Por ejemplo, este artículo ha sido escrito por un ser humano y, por ende, actuando desde un antropocentrismo epistémico inevitable.

5 Digno Montalván Zambrano, «Justicia ecológica», EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad, núm. 18, 2020, p. 179, disponible en: https://doi.org/10.20318/eunomia.2020.5272

6 Carlos Alberto Franco da Costa, «¿Ética ecológica o medioambiental?», Acta Amazonica 39, núm. 1, 2009, pp. 113-120.

7 Para un estudio detallado sobre la evolución de este derecho en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se puede consultar: Digno Montalván Zambrano, «El derecho al medio ambiente sano como un derecho autónomo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos», Anales de la Facultad de Derecho, núm. 37, 2020, pp. 63-83.

8 Susana Borràs, «New Transitions from Human Rights to the Environment to the Rights of Nature», Transnational Environmental Law 5, núm. 1, 2016, pp. 113-43.

9 Daniel Bodansky, The Art and Craft of International Environmental Law, Harvard Univ. Press, Cambridge, 2010, pp. 65-66.

10 Robin Attfield, «Biocentrism», en Encyclopedia of environmental ethics and philosophy, ed. J. Baird Callicott y Robert Frodeman, Macmillan Reference, Detroit, 2009, pp. 97.

11 Este autor, a su vez se inspiró en el pensamiento utilitarista de Jeremy Bentham y John Stuart Mill.

12 Peter Singer y Paula Casal, Liberación animal, Editorial Trotta, Madrid, 1999, p. 42.

13 Tom Regan, En defensa de los Derechos de los Animales, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 2016, pp. 105, 212 y 230.

14 J. Baird Callicott, Thinking like a planet, Oxford Univ. Press, Oxford (Reino Unido), 2014, pp. 217-18.

15 Paul W. Taylor, Respect for nature: a theory of environmental ethics, 25th anniversary edition, Princeton University Press, Princeton, 2011.

16 II Cámara Federal de Casación Penal de Buenos Aires. Habeas Corpus Orangutana Sandra, 68831/2014/CFC1, de 18 de diciembre de 2014, disponible en: http://www.saij.gob.ar/camara-federal-casacion-penal-considera-una-orangutana-sumatra-es-sujeto-derechos-nv9953-2014-12-18/123456789-0abc-d35-99ti-lpssedadevon.

17 Tercer Juzgado de Garantías de Mendoza. Habeas Corpus presentado por la A.F.A.D.A respecto del chimpancé Cecilia «sujeto no humano», P-72.254/15, de 3 de noviembre de 2016, disponible en el siguiente enlace: http://www.saij.gob.ar/declara-chimpance-cecilia-sujeto-derecho-humano-ordenando-su-traslado-nv15766-2016-11-03/123456789-0abc-667-51ti-lpssedadevon

18 Tercer Juzgado de Garantías de Mendoza. Habeas Corpus presentado por la A.F.A.D.A respecto del chimpancé Cecilia «sujeto no humano», P-72.254/15, de 3 de noviembre de 2016, p. 30.

19 Sue Donaldson y Will Kymlicka Zoopolis: una revolución animalista, Errata Naturae, Madrid, 2018.

20 Aldo Leopold, Una ética de la tierra, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2017.

21 Baird Callicott, 2014, op. cit.

22 Christopher D. Stone, Should trees have standing?: toward legal rights for natural objects, William Kaufmann, Inc., Los Altos, California, 1974.

23 El texto íntegro de la ordenanza, en inglés, se puede consultar en el siguiente enlace: http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload666.pdf

24 Corte Suprema de Uttarakhand, Writ Petition (PIL) No.126 of 2014, Sentencia de 20 de marzo de 2017: https://elaw.org/system/files/attachments/publicresource/in_Salim__riverpersonhood_2017.pdf

25 Ibidem.

26 Thomas Berry, The Great Work: Our Way into the Future, Bell Tower, Nueva York, 1999, p. 59.

27 Cormac Cullinan, Wild Law: A Manifesto for Earth Justice, Green Books, 2ª ed. Totnes (Reino Unido), 2011.

28 El artículo 71 de la Constitución de Ecuador establece: «Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos».

29 Te Awa Tupua Act. Disponible en: https://www.legislation.govt.nz/act/public/2017/0007/

latest/whole.html

Acceso al artículo completo en formato pdf: Más allá del ser humano: cómo el derecho puede transformar nuestra relación con la tierra

Wellbeing for All: Building Climate Resilient Cities Together (We All)

En el contexto de la crisis climática, la transición hacia un futuro postcrecimiento es la única opción viable si queremos garantizar un futuro sostenible, justo y equitativo para las generaciones venideras. En particular, las ciudades deben ir más allá de la lógica del crecimiento para alcanzar la resiliencia frente al cambio climático. Esta transición solo puede ser sostenible si se lleva a cabo de forma democrática para que pueda corresponder a las necesidades de las distintas comunidades y partes implicadas.

En este sentido, el proyecto WeAll tiene como objetivo principal proporcionar un espacio de aprendizaje para que la ciudadanía de las ciudades participantes, entre ellas Madrid, aumenten su agencia transformadora y aceleren su transición hacia el postcrecimiento en tiempos de emergencia climática. Estas harán uso de aquellas prácticas que pueden desarrollar para reducir la huella ecológica de la ciudad y situar el bienestar de su ciudadanía en el centro de la acción colectiva. A través de la educación, adquirirán nuevas habilidades y herramientas de liderazgo para influir en la política local desde sus diferentes roles y desde los objetivos del postcrecimiento. El proyecto considera de gran relevancia la planificación y el diseño de esta transición, que ha de ser inclusiva, colaborativa y democrática.

Más concretamente, el proyecto está centrado en el desarrollo de un modelo educativo atractivo y reproducible sobre la transición postcrecimiento como principal instrumento para capacitar a las personas que trabajan en/con los gobiernos locales, las empresas, los barrios y las comunidades de seis ciudades europeas. Fomentará procesos democratizados y participativos de planificación y negociación de políticas orientadas al postcrecimiento que impliquen a representantes de sociales, empresariales y municipales, legitimando así los planes de la ciudad en esta línea. A su vez, el proyecto pondrá especial atención en los barrios menos favorecidos de las ciudades seleccionadas, a los que se abordará/implicará tanto indirecta como directamente, con el fin de reforzar las capacidades de sus comunidades para organizarse en torno a estrategias de postcrecimiento en su ciudad, articular sus necesidades frente a los consejos municipales y participar en la planificación y ejecución de las políticas municipales.

El proyecto WeAll busca así proporcionar a todas las personas participantes una comprensión general de la transición y las políticas alineadas con el postcrecimiento, y les ayudará a entender su papel en este cambio, llevado a cabo mediante una planificación política inclusiva y democrática. Se buscará a su vez contribuir a dotar a las personas de un conjunto de habilidades, herramientas y competencias necesarias para la transición al postcrecimiento, como la colaboración, la solidaridad, el pensamiento sistémico, la autoorganización y la escucha activa. Finalmente, el proyecto dará lugar a un conjunto de aprendizajes teóricos y prácticos, que se plasmarán tanto en un manual educativo como en un manual básico para otras ciudades europeas.

Objetivos específicos:

1) Desarrollar un modelo de educación y capacitación para la ciudadanía, las empresas y los gobiernos locales de seis ciudades europeas, entre ellas Madrid, sobre el papel y las oportunidades de las estrategias postcrecimiento en la transición hacia sociedades más sostenibles.

2) Crear un diálogo entre todas las partes para toda la ciudadanía y generaciones en torno a la transformación postcrecimiento y, con ello, abordar simultáneamente el cambio climático y la desigualdad.

3) Desarrollar un manual educativo y un manual básico para ciudades postcrecimiento que se centrarán en un nuevo conjunto de habilidades centradas en la colaboración, la solidaridad y la negociación a través del apoyo entre iguales y diversos métodos deliberativos que mejoren su implicación en el proceso y la integración de sus necesidades en la planificación de futuros planes y políticas en línea con el postcrecimiento.

La formación desarrollada tendrá un módulo general introductorio del marco conceptual sobre postcrecimiento aplicado al contexto urbano, explorando conceptos asociados como la economía del donut, la creación de riqueza comunitaria o los servicios básicos universales. A su vez, cada socio elaborará módulos a medida, con distintos enfoques y grupos destinatarios elegidos para capacitar a las redes locales de interesados en facilitar la transición hacia una ciudad posterior al crecimiento. En el caso de FUHEM, se diseñará un módulo destinado a redes vecinales y movimientos sindicales, y poniendo especial énfasis en los ámbitos alimentario, de movilidad y de urbanismo/vivienda. Además, a partir de la identificación de los agentes sociales pertinentes, se realizará un diagnóstico y un informe con recomendaciones para la ciudad de Madrid.

Participantes:

En el proyecto participan seis organizaciones procedentes de cinco países europeos, entre las cuales están, además de FUHEM: el Transnational Institute (TNI), que lidera el proyecto, y Commons Network, ambas de Países Bajos; el Institut za Politicku Ekologiju de Croacia; Oikos, de Bélgica, y; Nazemi de República Checa.

Financiación:

Este es un proyecto financiado por el Programa Erasmus+ de la Comisión Europea.

¿Qué es la inteligencia artificial?

La sección A Fondo del número 164 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global dedicado a la Inteligencia Artificial recoge un artículo de Ramón López de Mántaras y Pere Brunet donde definen ¿Qué es la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial (IA en adelante) es una colección de componentes computacionales que permiten construir sistemas que emulan funciones realizadas por el cerebro humano.1 El campo de la IA comenzó a mediados de los años cincuenta y desde entonces ha pasado por ciclos de promesas, entusiasmo, críticas y dudas.

Podemos distinguir entre IA basada en conocimiento e IA basada en datos. La IA basada en el conocimiento, que empezó a desarrollarse a finales de los años setenta, intenta modelar el conocimiento humano mediante modelos informáticos. Comienza de arriba hacia abajo a partir de un análisis humano sobre qué conceptos y conocimientos utilizan los individuos para resolver problemas o responder consultas en un dominio concreto de especialización, formalizando e implementando dichos conocimientos mediante lenguajes de representación basados en la lógica matemática. Esta IA basada en el conocimiento utiliza bases de conocimientos, modelos conceptuales, ontologías, estrategias de razonamiento automatizado, técnicas heurísticas de resolución de problemas y aprendizaje profundo.2

En cambio, la IA basada en datos se ha desarrollado mayoritariamente a partir del siglo XXI. Comienza de abajo a arriba a partir del análisis de grandes cantidades de datos que se procesan mediante algoritmos estadísticos de aprendizaje, tales como los algoritmos de aprendizaje profundo, para extraer patrones en dichos datos que se usan para resolver problemas cuya solución se construye en base a los patrones extraídos.3 La IA basada en datos requiere una cantidad ingente de datos de entrenamiento, así como computación de altas prestaciones para poder funcionar. Además, los datos de entrenamiento tienen que ser de alta calidad para que dicho funcionamiento sea correcto.

La IA basada en conocimiento ha demostrado ser muy eficiente en tareas que requieren razonamiento o planificación, mientras que la IA basada en datos funciona mejor en tareas que, en lugar de razonamiento o planificación, requieren sobre todo detectar patrones estadísticos como por ejemplo el procesamiento de imágenes o lenguaje. Pero, con toda probabilidad vamos a ver cada vez más aproximaciones híbridas que combinen ambos enfoques.4

Uno de los desarrollos sorprendentes de la IA basada en datos nos llegó de la mano de los traductores automáticos. El investigador Franz Josef Och fue pionero en diseñar los primeros algoritmos en 2003, y luego Google los incorporó entre los años 2005 y 2007. Estos nuevos traductores funcionaban tras aprender de ingentes cantidades de datos. Según Och,5 para poder traducir bien entre dos idiomas se necesita un corpus de texto bilingüe de más de 150 millones de palabras y dos corpus monolingües de más de mil millones de palabras.

En 2012, un equipo de la Universidad de Toronto liderado por Geoffrey Hinton consiguió́ que un tipo de red neuronal, llamada «convolucional», alcanzara un 85% de aciertos al clasificar, entre mil categorías posibles, 150.000 imágenes de la base de datos ImageNet. Tanto estas redes de clasificación como las de los traductores automáticos son casos concretos de redes neuronales de aprendizaje profundo, ejemplos de la IA basada en datos. La idea proviene de los trabajos del investigador japonés Kunishiko Fukushima en 1980, quien había desarrollado el «neocognitrón», una red neuronal artificial inspirada, a su vez, en los estudios de David Hubel y Torsten Wiesel sobre el sistema visual de los animales, trabajos por los que en 1981 estos investigadores recibieron el premio Nobel.6 Hubel y Wiesel descubrieron que nuestra corteza visual se encuentra organizada según una jerarquía de capas, de tal manera que las neuronas contenidas en cada capa detectan características de complejidad creciente en los objetos de una imagen.

En estos y otros casos, estas redes deben entrenarse primero con una enorme cantidad de datos. De hecho, la IA basada en datos trabaja en dos fases: la primera de aprendizaje o entrenamiento y la segunda, de uso (en algunos casos, ambas fases interaccionan de manera que los sistemas continúan aprendiendo durante su uso). La primera es altamente costosa y laboriosa y requiere gran potencia de cálculo, mientras que la segunda puede ejecutarse en ordenadores personales o teléfonos móviles y es eficiente y rápida.

Hay que observar que, por ejemplo, en el caso de la clasificación de imágenes, hasta hace poco ni había bases de datos de imágenes lo suficientemente grandes ni existía la potencia de cómputo necesaria para poder entrenar redes multicapa en un tiempo razonable. Dicho entrenamiento consiste en ajustar los valores numéricos correspondientes a los “pesos” de las conexiones que unen las neuronas artificiales de la red. Para ello, a la máquina se le proporciona una gran cantidad de imágenes ya etiquetadas, y un algoritmo va ajustando los valores de los pesos en función de los errores que comete la red al clasificar las imágenes de entrenamiento. Antes de comenzar el entrenamiento los valores asignados a las conexiones son aleatorios, y el proceso finaliza cuando los pesos alcanzan valores estables. Por supuesto, todo ello requiere partir de una representación numérica de la imagen (o del texto en el caso de la traducción automática). Esto se consigue asociando un número a cada píxel (o un conjunto de números a cada frase), de modo que, desde el punto de vista de la máquina, las imágenes y los textos no son más que un enorme conjunto de números.7

Para la segunda fase, una vez la red neuronal ya ha sido entrenada, disponemos de una inmensa estructura de neuronas artificiales (pequeños elementos de software dispuestos en capas, cada uno de los cuales calcula su ”valor“ promediando muchos de los valores de las neuronas de la capa anterior). La red neuronal, conjunto de neuronas con su estructura conectiva y conjunto de ”pesos“ asociados a las conexiones que las unen, puede ya almacenarse como cualquier otro fichero y exportarse a los ordenadores o teléfonos móviles que la usarán. Luego, en esta segunda fase de uso, los datos concretos (un texto, una imagen o aquello que requiera la tarea que el usuario desea resolver) se convierten a una representación numérica que alimenta la primera capa de neuronas. La información se va propagando capa a capa a través de los pesos asociados a las conexiones y finalmente, los valores asociados a las neuronas de la última capa acaban conformando la respuesta del sistema de IA.8

Estos sistemas de IA basada en datos (sistemas de IA en lo que sigue) han experimentado un auge espectacular en los últimos años, con aplicaciones que van desde el diagnóstico precoz en medicina y la predicción del plegado de las proteínas hasta la robótica moderna, pasando por campos tan diversos como los juegos por ordenador, la previsión del impacto del cambio climático, el juego del tenis, la investigación en coches autónomos o las armas autónomas.9

El esfuerzo por llegar a construir máquinas que de algún modo se asemejen a nosotros ha generado sistemas que se equivocan como nosotros

Con todo, y a pesar de los éxitos del aprendizaje profundo aplicado al procesamiento del lenguaje, vemos que, contrariamente a lo que ha llegado a afirmarse, seguimos estando muy lejos del nivel humano. La razón de dichas exageraciones seguramente obedece a la competencia entre empresas para hacerse con la parte más grande de un pastel que es extremadamente lucrativo. Pero, aunque aún falte mucho para lograr traducciones automáticas de calidad similar a las de un humano profesional, no cabe duda de que una herramienta como Google Translate resulta muy útil si no somos muy exigentes con el resultado y si supervisamos y corregimos el resultado final.

En todo caso, a menudo ni siquiera los diseñadores de los sistemas de aprendizaje profundo saben con exactitud por qué la máquina funciona cuando acierta ni por qué falla cuando se equivoca. Este serio inconveniente, conocido como «problema de la caja negra», hace que sea prácticamente imposible explicar las decisiones que toman estos sistemas.10 Y es que los sistemas de IA cometen errores. El esfuerzo por llegar a construir máquinas que de algún modo se asemejen a nosotros ha generado sistemas que se equivocan como nosotros. Lo vemos en los sistemas de traducción automática y en muchos otros. El porcentaje de error depende del tipo de problema, de la calidad de los datos de aprendizaje, de la estructura de la red neuronal y de la calidad del proceso de entrenamiento, pero nunca es nulo. Es algo que no tiene porqué ser grave en muchos casos, si repasamos el resultado del sistema y lo corregimos en caso necesario (como hacemos cuando usamos los sistemas de traducción) o en los sistemas que generan hipótesis que luego vamos refrendando, o en los sistemas de AI que a pesar de sus errores funcionan en promedio (sistemas publicitarios en los que lo que cuenta es los clientes que captemos, a pesar de que en otras personas no funcionen). Pero esto conlleva que en aplicaciones críticas como pueden ser las de diagnóstico médico o las militares y de control y vigilancia, la postsupervisión por parte de una persona experta que se haga responsable de la decisión final sea imprescindible.

Por otra parte, la IA en realidad no es inteligencia en el sentido comúnmente aceptado. Lo que poseen los sistemas de IA son habilidades para resolver problemas y tareas específicos, pero sin ningún tipo de comprensión sobre la naturaleza de los elementos con los que trabaja y sobre sus interrelaciones. Su falta de sentido común les hace capaces de identificar una persona que está de pie delante de una pared sin saber que es una persona y que esta no puede atravesar la pared.11

En este momento vemos una fuerte ola de adopción entusiasta de la IA en muchas áreas de la actividad humana. Pero la ausencia de conocimientos de sentido común imposibilita que los sistemas de IA puedan comprender ni el lenguaje ni lo que “perciben” sus sensores. Del mismo modo, no pueden gestionar situaciones imprevistas ni tampoco aprender a partir de la experiencia. Los sistemas de IA basados en aprendizaje profundo pueden aprender correlaciones entre eventos (funciones matemáticas simétricas) pero no las relaciones asimétricas que nos llevan a diferenciar causas de efectos. Pueden asimilar, por ejemplo, que la salida del sol está relacionada con el canto del gallo, pero no que la primera es causa del segundo, y no al revés. El aprendizaje de las relaciones causa-efecto por parte de los sistemas de IA es justamente una línea de investigación actual muy interesante.12

Como ya dijo Arthur Clarke en los años sesenta, cualquier tecnología que sea suficientemente sofisticada no puede distinguirse de la magia.13 De aquí es de donde surge una buena parte del relato social que actualmente rodea los sistemas de IA. No entendemos porqué un sistema de IA puede traducir textos o responder acertadamente a preguntas que le hacemos, de la misma manera que nuestros abuelos no podrían entender cómo podemos, con un simple teléfono móvil, mandar fotos al instante a cualquier punto del planeta. La sorpresa ante el hecho de no saber entender estos sistemas nos lleva a considerarlos mágicos. Y la magia nos transporta al campo de la ficción y los mitos. Abandonamos la realidad y, ya instalados en el ámbito de los mitos, creemos que el potencial de la IA no tiene límites y que estos sistemas nos llevarán a inteligencias superiores a la humana.14

La ausencia de conocimientos de sentido común imposibilita que los sistemas de IA puedan comprender ni el lenguaje ni lo que “perciben” sus sensores

La fascinación se amplifica porque llueve sobre nuestra innata tendencia a generar mitos y a disfrutar de ellos. Creamos máquinas y soñamos pensando que nos dominarán. Pero nuestro deber es separar los mitos de la realidad. Podemos inventar grandes historias sobre lo que nos puede deparar la IA, pero debemos dejarlas en el rincón de los mitos y, en cambio, escuchar a los expertos para saber cuál va a ser la realidad. Michael Shermer habla de la imposibilidad de que lleguemos a ver máquinas que piensen, que sean autoconscientes y que tengan emociones. Este apocalipsis, esta singularidad, dice irónicamente, lo más probable es que nos llegue en algún momento entre los años 2525 y 9595.15

Pero por muy sofisticada que llegue a ser la IA en el futuro, siempre será diferente de la humana. Porque el desarrollo mental humano se nutre de las interacciones con el entorno, que a su vez se basan tanto en la corporeidad de nuestros sentidos y sistema perceptivo como en nuestro sistema motor. Una corporeidad perceptiva y motora que no existe en las inteligencias artificiales no corpóreas. Junto con la intencionalidad, esencialmente humana, que no tienen ni tendrán los sistemas de IA,16 que por ello ven necesariamente limitadas sus capacidades de aprendizaje.17 En todo caso, la fascinación no cesará. Y será perfectamente aceptable si sabemos mantenerla en el ámbito de los mitos mientras, al mismo tiempo, nos esforzamos por entender la realidad y los hechos objetivos. Porque quienes nos querrán controlar serán personas concretas, no máquinas.18 Y porque los verdaderos problemas de la IA no provienen de una supuesta singularidad tecnológica que pueda surgir de hipotéticas y futuras superinteligencias artificiales. Los verdaderos problemas están en la manipulación, en el uso ilícito de datos privados y en su privacidad, en la vigilancia y el control masivo de la ciudadanía, en la autonomía de sistemas que pueden usarse contra las personas (como las armas autónomas), en la confianza excesiva en las capacidades de la IA, en los sesgos de los algoritmos, en la imposibilidad de rendición de cuentas en el caso de funcionamiento erróneo, y en el excesivo poder que acumulan unas pocas empresas tecnológicas.19

Los verdaderos problemas están en la posibilidad de manipulación, en el uso ilícito de datos privados y el control masivo de la ciudadanía

En 2020, las investigadoras Timnit Gebru y Margaret Mitchell, codirectoras en aquel momento del equipo de ética de Google, ya advirtieron del riesgo que suponía que la gente asignase intención comunicativa y comprensión del lenguaje a artefactos.20 Tras haber publicado esta consideración ética, Google las despidió.

Dado el interés público en la IA y el entusiasmo de muchas organizaciones, tanto privadas como instituciones gubernamentales, por desarrollar aplicaciones que afecten a las personas en su vida diaria, es importante que la comunidad de IA, incluidos los desarrolladores de aplicaciones así como los investigadores, participen en debates abiertos, en parte para evitar expectativas excesivas con una reacción inevitable posterior y en parte para evitar un uso inadecuado de la IA que puede causar efectos secundarios negativos innecesarios y sufrimiento humano indebido. Al mismo tiempo, debemos darnos cuenta de que ningún conjunto de reglas o limitaciones tecnológicas incorporadas puede evitar el uso malicioso por parte de actores sin escrúpulos.21 La responsabilidad final siempre recae en los seres humanos, tanto como diseñadores como usuarios, y deben rendir cuentas.

Ante los evidentes peligros a que nos enfrenta un desarrollo de la IA todavía no regulado y basado en el lucro de unas pocas corporaciones, muchos expertos están pidiendo una regulación que garantice que estos sistemas vayan dirigidos a cubrir necesidades de las personas, respetando sus derechos y sin dañarlas, violentarlas, controlarlas o manipularlas. Pero, además, es imprescindible educar a los ciudadanos (en particular a los jóvenes en las escuelas y universidades y a los políticos) sobre los beneficios y riesgos de estas tecnologías de IA. Los estudiantes de ciencias e ingeniería deben recibir una formación ética que les permita entender las implicaciones sociales de las tecnologías que desarrollarán.22 Y los ciudadanos en general deben exigir estar mejor informados, desde un sentido crítico que les permita discernir, que les aporte mayor capacidad para evaluar los riesgos tecnológicos y que lleve a hacer valer sus derechos. Las administraciones deben ser valientes para regular y visionarias para invertir en una educación que capacite adecuadamente a sus jóvenes y ciudadanos.

Ramón López de Mántaras Badia es profesor de investigación del CSIC y director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial. Es uno de los pioneros de la inteligencia artificial en España.

Pere Brunet i Crosa es doctor y catedrático jubilado de la Universidad Politécnica de Catalunya, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau y divulgador científico.

Descárgate el artículo completo en formato pdf: ¿Qué es la inteligencia artificial?

NOTAS

1 Luc Steels y Ramón López de Mántaras, «The Barcelona declaration for the proper development and usage of artificial intelligence in Europe», AI Communications 31, 2018, pp. 485-494, disponible en: https://content.iospress.com/articles/ai-communications/aic180607 . Véase también el texto original de la declaración de Barcelona en: https://www.iiia.csic.es/barcelonadeclaration/

2 Ibidem.

3 Ibidem.

4 Ramon López de Mántaras, 100 coses que cal saber sobre inteligència artificial, (en catalán), Cossetània, Barcelona, 2023, pp.. 48 a 50.

5 Franz Josef Och, , Statistical Machine Translation: From Single-Word Models to Alignment Templates, Technical Report, RWTH Aachen, Department of Computer Science, 2003, disponible en: http://www-i6.informatik.rwth-aachen.de/publications/download/520/OchF.J.--StatisticalMachineTranslationFromSingle-WordModelstoAlignmentTemplates--2002.pdf ; también su presentación de 2005, ya como empleado de Google: «Machine Translation», Summit 2005, Phuket, 2005.

6 Ramón López de Mántaras, «El traje nuevo de la inteligencia artificial», Investigación y ciencia, Julio de 2020, disponible en: https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/una-nueva-era-para-el-alzhimer-803/el-traje-nuevo-de-la-inteligencia-artificial-18746

7 Para más detalle, véase nota anterior.

8 Esta es una explicación simplificada. Los sistemas de IA pueden contener varias redes neuronales y pueden contemplar aprendizaje dinámico de manera que el sistema continúe aprendiendo a partir del uso de la red, en caso de que haya forma de verificar si las respuestas que va dando son o no correctas (si no lo son, el sistema modifica los pesos de las conexiones entre neuronas para intentar evitar que el error detectado se repita en el futuro). En este caso, las dos fases de aprendizaje y uso no son independientes.

9 Para más detalle, véase Ramon López de Mántaras, 2023, op. cit., pp. 56 a 265.

10 Véase Ramón López de Mántaras, 2020, op. cit.

11 Ramon López de Mántaras, 2023, op. cit., p. 45.

12 Ramon López de Mántaras, «Intel·ligència artificial versus intel·ligència humana» (en catalán), en IA: Inteligencia Artificial, catálogo de exposición, CCCB, 2023, pàgina 48, disponible en: https://www.cccb.org/es/publicaciones/ficha/ia-inteligencia-artificial/243181

13 Ramon López de Mántaras 2023, op. cit., p. 47.

14 Ramon López de Mántaras, 2023, op. cit., p. 44.

15 Pere Brunet, Tica Font y Joaquín Rodriguez, Robots Asesinos: 18 preguntas y respuestas, Centro Delàs de Estudios para la Paz, 2021, p. 01.2, disponible en: https://centredelas.org/wp-content/uploads/2021/12/RobotsAsesinos_18PreguntasYRespuestas_DEF.pdf. Ver también: https://centredelas.org/robots-asesinos-18-preguntas-y-respuestas/?lang=es

16 Ramon López de Mántaras 2023, op. cit., p. 52.

17 Ibidem, p. 51.

18 Pere Brunet, Tica Font y Joaquín Rodriguez, op. cit., p. 01.2

19 Ramon López de Mántaras 2023, op. cit., p. 52.

20 Ibidem, p. 49.

21 Luc Steels y Ramón López de Mántaras, op. cit.

22 Ramon López de Mántaras 2023, op. cit., p. 52.

¿Quién teme a la Inteligencia Artificial?

Ciclo de encuentros para reflexionar y debatir sobre las grandes tendencias y cuestiones que atañen a nuestro tiempo, y que definen el funcionamiento y los objetivos del sistema socioeconómico en el que vivimos, para imaginarnos entre todos y todas, alternativas justas, inclusivas y sostenibles.

Organizado por la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global de FUHEM Ecosocial con la Casa Encendida de Fundación Montemadrid.

Cada sesión contará con la presencia de los y las autoras de algunos artículos destacados de la revista, según la temática elegida para cada edición y se pondrá a disposición de los asistentes materiales como artículos y resúmenes de cada número, para facilitar la reflexión y la puesta en común.

La sesión que tuvo lugar el 2 de octubre de 2024 abordamos cómo la creciente adopción de sistemas de Inteligencia Artificial – IA en distintos ámbitos de nuestra vida nos obliga a reflexionar bajo múltiples perspectivas en torno a las implicaciones de estas tecnologías y que fue el tema abordado por el número 164 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global.

Bajo una mirada amplia, esta compleja tecnología conlleva en ese sentido toda una serie de implicaciones ecológicas (ya que emplea grandes cantidades de recursos, energía y agua con amplias consecuencias sobre los ecosistemas), sociales, económicas y políticas.

Otra dificultad para evaluar las consecuencias de la IA viene de la mano de su complejidad y opacidad. No resulta evidente identificarla y, mucho menos, definirla y conocer cómo funciona.