La importancia de comprender cómo nuestra salud y bienestar dependen de los ecosistemas y la biodiversidad

La importancia de comprender cómo nuestra salud y bienestar dependen de los ecosistemas y la biodiversidad

El texto de Mateo Aguado La importancia de comprender cómo nuestra salud y bienestar dependen de los ecosistemas y la biodiversidad forma parte del Dosier Ecosocial titulado Explorando los vínculos entre la biodiversidad y la calidad de vida publicado por FUHEM Ecosocial, que abordan la importancia de los vínculos entre la biodiversidad y la calidad de vida desde diferentes puntos de vista, con el propósito es ahondar en los vínculos naturaleza-bienestar desde una doble perspectiva correlacionada: por un lado, atendiendo a las múltiples contribuciones positivas que la biodiversidad y los ecosistemas nos proporcionan cuando están sanos y, por otro, atendiendo a los efectos negativos que la actual crisis antropogénica de biodiversidad está teniendo y tendrá sobre la integridad de los ecosistemas y, en consecuencia, sobre la prosperidad social.

Explorando los vínculos entre la biodiversidad y la calidad de vida

Enviar link a esta dirección

El célebre biólogo estadounidense Edward O. Wilson sostuvo durante toda su vida que las personas tenemos la necesidad innata de asociarnos al resto de seres vivos, estando de este modo intrínsecamente ligados a la naturaleza. Esta idea, conocida como la «hipótesis de la biofilia», sugiere así que los seres humanos, por mucho que hayamos artificializado nuestro entorno y modos de vida en las últimas décadas, no podemos, en el fondo, vivir de espaldas a los ecosistemas, pues somos biodiversidad y dependemos de ella.1

La biodiversidad contribuye a la calidad de vida de las personas de múltiples maneras. No solo nos suministra los alimentos que necesitamos para vivir, innumerables medicinas naturales que mejoran nuestra salud y esperanza de vida, y muchas materias primas esenciales en nuestro día a día como la madera, el papel, la lana o el algodón, sino que también participa indirectamente en numerosos procesos que son fundamentales para nuestra salud y bienestar, como el secuestro de carbono (primordial para la regulación climática), la purificación del aire, la depuración del agua, el control de la erosión, la regulación de inundaciones, la fertilidad de los suelos, el control de plagas y enfermedades o la polinización (esencial para la agricultura). Asimismo, la biodiversidad es fuente de bienestar psicológico y emocional a través de las diversas contribuciones intangibles que proporciona a las personas mediante, por ejemplo, la contemplación y el disfrute estético de los paisajes, la relación con otras especies, o los sentimientos de paz emocional, tranquilidad y relajación que produce en general interactuar con la naturaleza.2

A día de hoy existe una amplia y creciente bibliografía que muestra cómo observar y relacionarse con los ecosistemas y la biodiversidad de forma frecuente tiene efectos beneficiosos y medibles sobre la salud y el bienestar de las personas,3,4 asociándose -entre otras cosas- a una menor incidencia de trastornos mentales como la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo (TOC), el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), la esquizofrenia, la anorexia o el abuso de drogas,5 así como a efectos positivos en la curación, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los niveles de estrés, la calidad del sueño, la autoestima, el estado de ánimo y los comportamientos prosociales.6

Desde mediados de la década de los ochenta, y gracias al clásico trabajo de Roger S. Ulrich, sabemos que contemplar la naturaleza, aunque sea desde una ventana, mejora la tasa de recuperación de pacientes que han sido sometidos a una cirugía.7 También existen trabajos que han detectado conexiones entre las áreas verdes y la reducción de los nacimientos prematuros y de los neonatos de bajo peso.8 Incluso se ha descubierto que la tasa de mortalidad por accidentes cerebrovasculares tiende a ser menor entre aquellas personas que viven más cerca de espacios verdes.9

El acceso a entornos naturales se ha relacionado también a una menor tasa de obesidad y a un menor riesgo de padecer diabetes tipo 2, además de a una reducción de los dolores de cabeza. Asimismo, son varios los estudios que han encontrado asociaciones entre la exposición a la naturaleza y menores tasas de prevalencia de algunos tipos de cánceres, así como de varias enfermedades alérgicas y respiratorias (como el asma), intestinales, circulatorias, cardiovasculares, inflamatorias y neurodegenerativas.10

Kuo y Sullivan descubrieron que la disponibilidad de zonas verdes en las ciudades se relaciona con una menor tasa de criminalidad y de delincuencia, además de con una menor frecuencia de comportamientos agresivos y violentos.11 En un sentido parecido, Park y colaboradores encontraron que los niveles de ira y hostilidad eran significativamente más bajos en los entornos forestales respecto a los detectados bajo las mismas condiciones en las áreas urbanas.12

También se ha identificado cómo la experiencia de la naturaleza afecta positivamente al rendimiento académico y a las oportunidades de aprendizaje a través de su efecto favorable sobre varios aspectos de la función cognitiva, de la memoria, de la atención y la concentración, y de la imaginación y la creatividad.13 No es de extrañar, en este sentido, que cada día más doctores utilicen la expresión «trastorno por déficit de naturaleza» para referirse a los diversos desórdenes y deficiencias que en ocasiones provoca sobre la salud humana un contacto insuficiente con los ecosistemas y los entornos naturales.14

Cada vez existe una evidencia más sólida sobre cómo el contacto con la naturaleza (entendida ésta de forma amplia, abarcando las áreas naturales, los bosques, las montañas y algunos entornos seminaturales como los parques y espacios verdes urbanos) mejora y alarga nuestra vida. Rojas-Rueda y colaboradores detectaron cómo residir cerca de espacios verdes se asociaba con una mejor salud física y mental, con un menor riesgo de padecer enfermedades y, en general, con una menor tasa de mortalidad y una mayor esperanza de vida.15 Desde hace algunos años sabemos, por ejemplo, que existe una asociación positiva y mensurable entre la riqueza de plantas y de aves en los espacios verdes urbanos y el bienestar psicológico de sus visitantes.16 Igualmente, se sabe que el verdor de los alrededores residenciales se relaciona con un menor uso de medicamentos y con menos visitas a psicólogos y psiquiatras.17

No cabe duda de que los seres humanos, además de interdependientes, somos profundamente ecodependientes. Como le sucede al resto de seres vivos, no podemos sobrevivir ni prosperar si no es de la mano de la naturaleza y su biodiversidad. Y por más que avance nuestra tecnología e inventiva, esto seguirá siendo así por siempre, pues ninguna forma de vida puede prosperar al margen de la propia vida (esto es, al margen de la biodiversidad). Urge entender, en consecuencia, que no puede haber prosperidad ni calidad de vida para las personas sin unos ecosistemas sanos y funcionales y sin una biodiversidad bien conservada, pues ello constituye, al fin y al cabo, la base última del bienestar y de la subsistencia humana. La conservación de la biodiversidad no debería por tanto concebirse únicamente como una cuestión ética o moral, sino como una auténtica necesidad social. Tal y como sentenciaba recientemente Fernando Valladares, mantener ecosistemas ricos en especies y en procesos ecológicos es la mejor fórmula que tenemos para garantizar la salud de la especie humana.18

Durante los últimos decenios, sin embargo, las actividades humanas han venido impulsando toda una serie de problemas ambientales (cambio climático, contaminación, cambios de uso del suelo, alteración de los ciclos biogeoquímicos, introducción de especies invasoras, sobreexplotación de recursos naturales), comúnmente referidos en su conjunto bajo el término de Cambio global, que están afectando seriamente al funcionamiento integral del Sistema Tierra.19 Y una de las principales manifestaciones de tal afección (probablemente la más importante) la encontramos precisamente en el declive generalizado de la biodiversidad del planeta. Tal es la magnitud de este declive que muchos investigadores sostienen que estamos ya inmersos en la sexta gran extinción masiva de especies de toda la historia de la Tierra.20 De no lograr revertirla a tiempo, esta enorme pérdida de biodiversidad conllevará —como no puede ser de otra manera— toda una serie de consecuencias en cascada sobre la biosfera, la esfera social y la salud humana que, en última instancia, podrían llegar a comprometer seriamente nuestra prosperidad y porvenir.21

Además, cada vez existe un cuerpo de conocimiento más consolidado sobre cómo la pérdida de biodiversidad eleva el riesgo de transmisión de patógenos zoonóticos sobre las poblaciones humanas.22 Hoy sabemos que una alta riqueza de especies de vertebrados en los ecosistemas tiende a reducir el riesgo de prevalencia de vectores infecciosos que pudieran llegar a afectar a las personas.23 De este modo, la biodiversidad se erigiría como la mejor vacuna posible frente a enfermedades zoonóticas como la covid-19.24

Sobre todos estos mimbres, la presente publicación tiene como propósito ahondar en los diversos vínculos existentes entre la biodiversidad y el bienestar humano desde una doble perspectiva correlacionada: por un lado atendiendo a las múltiples contribuciones positivas que la biodiversidad y los ecosistemas proporcionan —cuando están sanos— a la calidad de vida humana y, por otro, atendiendo a los efectos negativos que la actual crisis antropogénica de biodiversidad está teniendo sobre la integridad de los ecosistemas y la trama misma de la vida en la Tierra. Comprender y dar a conocer estos vínculos resulta trascendental en el momento de Cambio global y extralimitación ecológica en el que nos encontramos, pues muy probablemente sólo de este modo lograremos revertir a tiempo las aceleradas tendencias de insostenibilidad propias de las sociedades industriales. Y es que, como dijo en una ocasión el famoso oceanógrafo francés Jacques Cousteau, para bien o para mal, los humanos sólo protegemos lo que amamos, y sólo amamos lo que conocemos.

Apremia reconocer que el actual funcionamiento del sistema socioeconómico global, caracterizado por un modo de vida altamente consumista y despilfarrador, está configurando un peligroso escenario planetario de degradación ecológica y pérdida de biodiversidad que está comenzando a amenazar las expectativas de vida de buena parte de la humanidad. Este hecho representa un reto sin precedentes en la historia humana que nos debería instar a impulsar profundas y urgentes transformaciones sociales, económicas y culturales que ayuden a la humanidad a retomar la senda de la sostenibilidad mediante el levantamiento de nuevos paradigmas que estén centrados en el respeto de las especies y los procesos ecológicos que cimentan y posibilitan la vida en la Tierra, y de cuya existencia y funcionamiento depende nuestra salud y bienestar.

Romper con la amnesia ecológica que actualmente impregna el imaginario social del mundo moderno, y que nos hace creer —erróneamente— que es posible la prosperidad humana al margen de los ecosistemas y la biodiversidad, es más urgente y necesario que nunca. En un planeta que cada día es más urbano y tecnodependiente, abordar y revertir esta desconexión humana de la naturaleza, recordando y visibilizando el valor inconmensurable y plural que la biodiversidad tiene para nuestro bienestar, es una labor de gigantesca importancia. Promover la reconexión humana con los ecosistemas y su biodiversidad será crucial durante los próximos lustros para construir nuevos imaginarios socioculturales que permitan articular modos de vida más saludables y sostenibles. Restaurar nuestra biofilia y recuperar nuestra memoria biocultural como seres ecodependientes que somos será fundamental para recorrer la transición a la sostenibilidad que nuestra especie necesita. Pongámonos a ello.

Mateo Aguado es investigador en el área Ecosocial de FUHEM y en el Laboratorio de Socio- Ecosistemas del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid.

NOTAS

1 Edward O. Wilson, Biophilia, Harvard university press, 1984.

2 Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis, World Resources Institute, Washington, DC, 2005.

3 Paul A. Sandifer, Ariana E. Sutton-Grier y Bethney P. Ward, «Exploring connections among nature, biodiversity, ecosystem services, and human health and well-being: Opportunities to enhance health and biodiversity conservation», Ecosystem services, núm. 12, 2015, pp. 1-15.

4 Raf Aerts, Olivier Honnay y An Van Nieuwenhuyse, « Biodiversity and human health: mechanisms and evidence of the positive health effects of diversity in nature and green spaces», British medical bulletin, núm. 127(1), 2018, pp. 5-22.

5]Kristine Engemann et al., «Residential green space in childhood is associated with lower risk of psychiatric disorders from adolescence into adulthood», Proceedings of the national academy of sciences, núm. 116(11), 2019, pp. 5188-5193.

6 Paul A. Sandifer et al., 2015, op. cit.

7 Roger S. Ulrich, «View through a window may influence recovery from surgery», Science, vol. 224, núm. 4647, 1984, pp. 420-421.

8 Perry Hystad, et al., «Residential greenness and birth outcomes: evaluating the influence of spatially correlated built-environment factors», Environmental health perspectives, núm. 122(10), 2014, pp. 1095-1102.

9 Elissa H. Wilker et al., «Green space and mortality following ischemic stroke», Environmental research, núm. 133, 2014, pp. 42-48.

10 Paul A. Sandifer et al., 2015, op. cit.

11 Frances E. Kuo y William C. Sullivan, «Environment and crime in the inner city: Does vegetation reduce crime?», Environment and behavior, núm. 33(3), 2001, pp. 343-367.

12 Bum-Jin Park et al., «Relationship between psychological responses and physical environments in forest settings», Landscape and urban planning, vol. 102, núm 1, 2011, pp. 24-32.

13 Gregory N. Bratman et al., «Nature and mental health: An ecosystem service perspective», Science advances, vol. 5, núm. 7, 2019, pp. eaax0903.

14 Richard Louv, Last child in the woods: Saving our children from nature-deficit disorder, Algonquin books, 2008.

15 David Rojas-Rueda et al., «Green spaces and mortality: a systematic review and meta-analysis of cohort studies», The Lancet Planetary Health, vol. 3, núm. 11, 2019, pp. e469-e477.

16 Richard A. Fuller et al., «Psychological benefits of greenspace increase with biodiversity», Biology letters, núm. 3(4), 2007, pp. 390-394.

17 Mark J. Nieuwenhuijsen et al., «The evaluation of the 3-30-300 green space rule and mental health», Environmental Research, núm. 215, 2022, pp. 114387.

18 Fernando Valladares, «More biodiversity to improve our health», Metode Science Studies Journal, núm. 13, 2023, pp. 111–117.

19 Carlos M. Duarte et al., Cambio Global: Impacto de la Actividad Humana sobre el Sistema Tierra, Colección Divulgación, CSIC, Madrid, 2009.

20 Gerardo Ceballos, Paul R. Ehrlich y Rodolfo Dirzo, «Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines», Proceedings of the national academy of sciences, núm. 114, 2017, pp. E6089–E6096.

21 Sandra Díaz et al., «Biodiversity loss threatens human well-being», PLoS biology, núm. 4(8), 2006, e277.

22 Felicia Keesing y Richard S. Ostfeld, «Impacts of biodiversity and biodiversity loss on zoonotic diseases», Proceedings of the National Academy of Sciences, núm. 118(17), 2021, pp. e2023540118.

23 David J. Civitello et al., «Biodiversity inhibits parasites: broad evidence for the dilution effect», Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 112, núm. 28, 2015, pp. 8667-8671.

24 Véase la entrevista a Fernando Valladares realizada por Juan Soto Ivars en El Confidencial el 28 de abril de 2020.

¿Crisis demográfica o crisis de cuidados?

El número 160 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambiio global publica en su sección A FONDO un artículo de Ferrán Muntañé Isart, titulado "¿Crisis demográfica o crisis de cuidados?."

El número 160 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambiio global publica en su sección A FONDO un artículo de Ferrán Muntañé Isart, titulado "¿Crisis demográfica o crisis de cuidados?."

Los países ricos con valores más igualitarios y estados del bienestar con sistemas de cuidados más desarrollados suavizan el trade.off entre maternidad y proyecto vital/carrera profesional, lo que deriva en numerosos beneficios en términos de autonomía, protección

ante la pobreza infantil, igualdad de género, empleo de calidad y calidad de los cuidados. También tienen tasas de fecundidad más cercanas a la tasa de reemplazo generacional. De ahí que sea pertinente preguntarse si estamos ante una crisis demográfica o una crisis de cuidados.

A lo largo de las últimas décadas hemos asistido a un intenso debate sobre el futuro de la familia a raíz de las rápidas y profundas transformaciones a las que se ha visto sometida. Existe un amplio consenso alrededor de la idea de que sus características básicas o “tradicionales” se han erosionado en los países ricos del Norte global desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es especialmente evidente en los incrementos de las tasas de divorcio y las caídas sin precedentes de los matrimonios y, sobre todo, de las tasas de fecundidad. Sin embargo, este proceso ha estado acompañado por una creciente diversidad en los modelos de organización familiar, con un incremento del número de hogares unipersonales, de la cohabitación y otras formas alternativas de estructuración familiar. El resultado de todo ello, para lo que aquí nos ocupa, es un desequilibrio demográfico marcado por la caída de las tasas de fecundidad, al estar muy por debajo de la tasa de reemplazo generacional,1 algo insólito cuando se analiza la realidad demográfica desde una perspectiva histórica. Las poblaciones de los países ricos envejecen a un ritmo nunca visto, y emergen voces de alarma que cuestionan la viabilidad de nuestros sistemas de protección social o que lo utilizan para justificar su desmembramiento, apuntando, por ejemplo, a la insostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.

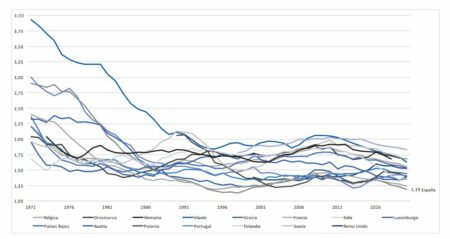

Entre los países ricos, estos fenómenos se han dado con especial intensidad entre los del sur de Europa, denominados “familiaristas”, caracterizados por tener Estados del bienestar poco desarrollados2 y sistemas de cuidados fuertemente apoyados en las redes familiares.3 Por ejemplo, en España la tasa de fecundidad ha sufrido una rápida y aguda caída, hasta situarse, en pocos años, a la cola de la UE (Figura 1).

Figura 1. Evolución de las tasas de fecundidad de los países de la UE-15, 1970-2020.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Todos estos procesos han estimulado un largo e intenso debate para tratar de explicar sus causas y, con suerte, tratar de revertir o mitigar algunos de sus efectos, tal y como veremos a continuación.

Teorías sobre la “erosión” familiar y la crisis demográfica

Hasta recientemente, en las ciencias sociales han destacado dos tesis principales para explicar este proceso de “erosión” familiar. De forma muy sintética, el economista neoliberal y premio Nobel Gary Becker4 señaló que el cambio en los roles de las mujeres, sobre todo por su incorporación masiva al mercado laboral en el marco de una organización familiar basada en la especialización conyugal, conllevaba una devaluación de la utilidad del emparejamiento en términos de eficiencia y bienestar, lo que, en última instancia, derivaría en una erosión de la familia en su sentido tradicional. Sus análisis, en definitiva, apuntan a la materialización de las aspiraciones de igualdad de género en el plano laboral, con el consecuente declive de la división sexual del trabajo (“productivo” reservado a los hombres y “reproductivo” reservado a las mujeres), como causa del debilitamiento de la familia y de la caída de las tasas de fecundidad.5 Por otro lado, la tesis de la segunda transición demográfica (SDT, por sus siglas en inglés) apunta a la difusión de valores “posmodernos” o “postmaterialistas” (utilizando los términos de Inglehart6,7) como desincentivos para los emparejamientos y el compromiso con el otro. Según esta teoría, basada en la pirámide de necesidades de Maslow, los valores posmodernos se convierten en el motor de la transformación familiar al “elevar” las aspiraciones de los individuos que, una vez cubiertas sus necesidades básicas, desarrollan proyectos vitales influidos por valores como el individualismo, la autorrealización, la emancipación y el empoderamiento.8, 9 De esta forma, se vincula el progreso material con la difusión de valores conflictivos con los que han sustentado el modelo familiar tradicional (por ejemplo, con el compromiso conyugal o la crianza).10

Sin embargo, algunas aproximaciones inspiradas por el marxismo feminista apuntan que esta crisis familiar y demográfica, más que un destino inevitable, es el resultado de los desequilibrios derivados del modelo de organización social basado en la familia tradicional en un contexto de expansión –con notables limitaciones– de los valores igualitarios en clave de género. Según estas, la familia es considerada uno de los pilares de la organización capitalista al ser la institución que, mediante la reproducción física de los/as trabajadores/as y la provisión del trabajo doméstico y de cuidados, hace posible la producción de la plusvalía.11,12 Es decir, la división sexual del trabajo en el marco de las sociedades capitalistas (mucho mayor que en sistemas de organización social anteriores) sería una condición necesaria para la explotación o la “esclavitud asalariada”.13 En este contexto, el acceso al mercado de trabajo remunerado, sin ser el destino final de la emancipación de las mujeres, es el primer paso para su autonomía en una economía ampliamente basada en el empleo asalariado.14 De ahí que, en tanto que la división sexual del trabajo –una de las características fundamentales del modelo familiar tradicional– ha mantenido a las mujeres apartadas del trabajo asalariado, estas hayan tendido a posponer o renunciar a la familia.

La crisis demográfica es reversible

Afortunadamente, en los últimos años, estudios comparados a nivel europeo han mostrado que la división sexual del trabajo no es inseparable de la familia, y que, en aquellos contextos en los que se han impulsado nuevos “contratos de género más igualitarios”, se produce un “resurgir” familiar (more family, en palabras del sociólogo danés Esping-Andersen), con más matrimonios, emparejamientos más estables y mayores tasas de fecundidad.15 Es decir, cuando se adoptan medidas que, desde un punto de vista estructural, favorecen la igualdad de género, se suaviza el trade-off entre maternidad y realización del proyecto vital y/o profesional, lo que, al mismo tiempo favorece la independencia económica de las mujeres, una mayor protección ante la pobreza infantil, el acceso a empleos de mayor calidad, entre otros. Llegados a este punto, es fundamental constatar que, según datos del European Fertility Surveys, el número de hijos/as deseados en buena parte de los países de la UE se ha mantenido bastante estable durante más de medio siglo, por encima de los dos hijos/as.

La tesis que estas investigaciones parecen confirmar es que el motor de la transformación en la dinámica familiar es la revolución de los roles femeninos. Si bien, como hemos observado, en un primer momento la inestabilidad conyugal se incrementa y las tasas de fecundidad se reducen, este no es un destino inexorable, sino más bien una señal de que la sociedad en su conjunto no está dando respuesta a las necesidades derivadas de los nuevos roles adoptados por las mujeres en sus aspiraciones de una mayor igualdad. Lo que hemos podido observar empíricamente es que, cuando, como resultado de esta respuesta, avanzamos hacia un nuevo equilibrio familiar, es decir, cuando las condiciones materiales y normativas se ajustan al nuevo modelo basado en una mucho menor división sexual del trabajo y una mayor autonomía de la mujer, la familia puede resurgir (la disposición al emparejamiento y al matrimonio se incrementan, las relaciones son más estables y las tasas de fecundidad tienden a reflejar mejor los deseos de las personas). Esencialmente, este nuevo equilibrio requiere poner en práctica cambios de gran importancia: la adaptación del mercado de trabajo, el desarrollo del Estado del bienestar con servicios de cuidados suficientes, asequibles y de calidad y una mayor corresponsabilidad masculina en el trabajo doméstico y de cuidados.16 Desde esta perspectiva, el objetivo sería alcanzar un régimen de políticas de género de “personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad”, en contraposición a los regímenes tradicionales de “hombre sustentador y esposa dependiente” (ver Figura 2).17 Pese a que ningún país “desarrollado” se ajusta perfectamente a ninguno de los dos regímenes, encontrándose todos en el heterogéneo repertorio de “regímenes mixtos”, el ejemplo que suele utilizarse como más próximo al ideal de igualdad de género, es el de los países nórdicos, encabezados por Suecia. En ese país, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente después con la consolidación de los gobiernos socialdemócratas y la influencia de la socióloga Alva Myrdal y el economista Gunnar Myrdal18,19, 20 fueron pioneros en el desarrollo de estas políticas y, pese a sus limitaciones, tienen las tasas de ocupación femenina más altas de la UE, así como unas tasas de fecundidad muy próximas a la de reemplazo generacional.

Figura 2. Regímenes de políticas de género

Fuente: elaboración propia a partir de Diane Sainsbury, 1999, op. cit.; y María Pazos, 2018, op. cit.

No obstante, cuando el mercado de trabajo asalariado y el Estado del bienestar no ofrecen las condiciones adecuadas para suavizar (o, idealmente, erradicar) el trade-off entre maternidad y realización del proyecto vital de las mujeres, se favorece la desintegración de la familia y la externalización masiva y precaria del trabajo reproductivo.[1]El caso de España (aunque también el de Italia) es especialmente ilustrativo a este respecto. En España, por ejemplo, entre 550.000[2]y 700.00023 trabajadoras (el 88% son mujeres) del servicio del hogar –contratadas directamente por las familias– cubren las necesidades que las propias familias y los sistemas de protección social no están siendo capaces de atender adecuadamente.24 Esto representa entre el 3,3% y el 4,2% del conjunto de la población activa española (frente al 0,9% del conjunto de la UE), y el 28% de todas estas trabajadoras en la UE. Y, aun así, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de 2015, «entre las personas ocupadas que vivían con una pareja con trabajo remunerado e hijos/as, las mujeres dedicaban 37,5 horas semanales al trabajo no remunerado y los hombres 20,8». Todo ello con enormes desigualdades por clase social. Por poner un ejemplo ilustrativo, el 20% de los hogares más ricos con personas dependientes recibe ayuda a domicilio 2,5 veces más que el 20% de hogares más pobres.25

Por todo ello, y a la luz de las investigaciones que han demostrado que la crisis demográfica (o, más bien, de cuidados) es reversible, es imprescindible crear las condiciones sociales necesarias para que las personas puedan desarrollar su proyecto vital de forma libre, igualitaria y erradicando todo rastro de precariedad laboral y social en un sector esencial para la vida de los individuos.

La respuesta es siempre “más derechos”

Más allá de los efectos macro de la actual crisis demográfica, tales como el incremento en la tasa de dependencia o el decrecimiento demográfico (obviando el saldo migratorio), este proceso conlleva la frustración de muchísimas personas que, como hemos visto, querrían tener hijos/as, pero se ven obligadas a posponer sus deseos o a renunciar a ellos. Esta brecha entre el número de hijos/as deseado y la tasa de fecundidad ha sido denominada “brecha de bienestar,”26 y es, por cierto, un elemento que prácticamente no se tiene en cuenta en los debates sobre esta cuestión.

Con todas sus limitaciones y el retroceso en materia de derechos y bienestar debido a las sucesivas oleadas de políticas neoliberales durante las últimas décadas, los países nórdicos han demostrado que alcanzar sociedades mucho más igualitarias que las actuales no es una utopía irrealizable, sino una alternativa posible y necesaria.27 De ahí que, la fórmula para países familiaristas como España consiste en la eliminación de las políticas públicas que están perpetuando la división sexual del trabajo y la desigualdad de género, y el despliegue de aquellas que establecen las condiciones normativas y materiales para que la igualdad sea posible. Entre las medidas principales, destacan: la universalización de los servicios de atención y educación de la primera infancia (0-3 años) en términos de suficiencia, gratuidad y calidad, con un empleo enteramente público que revierta las privatizaciones; la universalización de los servicios de atención a la dependencia en los mismos términos; y el fomento de la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados mediante la eliminación de las actuales limitaciones en los permisos de paternidad y maternidad,28 la eliminación de los permisos que no están remunerados al 100% y con reserva del puesto de trabajo, la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales (en cinco días, y no en cuatro) y el impulso de campañas de sensibilización y promoción del ejercicio de derechos de conciliación por parte de los trabajadores hombres. Estas y otras medidas conforman lo que ha sido denominado el “cuarto pilar del Estado del bienestar”, al complementar los otros tres pilares actuales (sanidad, educación y sistema de pensiones). Algunas investigaciones recientes han demostrado que su implementación en España es perfectamente viable en un horizonte de tiempo relativamente corto (5-10 años[29, 30 y que puede tener efectos muy positivos en términos de autonomía e igualdad de género, protección ante la pobreza infantil y, sobre todo, en términos de calidad en los cuidados. Adicionalmente, se estima que el desarrollo de estos servicios podría crear alrededor de 500.000 puestos de trabajo directos a tiempo completo y de calidad; además, difícilmente deslocalizables (arraigados al territorio) y de escaso impacto ambiental, lo que contribuiría a la transición hacia un modelo productivo más racional, ecológicamente menos destructivo y más centrado en las necesidades básicas de las personas.31 Esta es la agenda que hay que defender, especialmente en momentos de ruptura como los actuales en los que la creciente inseguridad y precarización de las condiciones de trabajo y de vida alimentan el auge de movimientos reaccionarios y/o neofascistas que demandan la reversión de los avances del feminismo y el blindaje de los privilegios patriarcales.32

Reconocer y articular la interdependencia

Por último, cabe destacar que, contrariamente a lo que todavía muchas personas creen, los cuidados no son una cuestión meramente individual. Esta idea deriva de la negativa a reconocer nuestras vulnerabilidades compartidas y nuestra interdependencia como seres humanos.33 Como en todos los momentos clave de la historia de la humanidad, la cooperación es un valor fundamental. Dicho sea de forma sintética: sin cuidados, en un sentido amplio, nada funciona. Todos hemos necesitado cuidados durante las primeras etapas de nuestra vida y con gran probabilidad los volveremos a necesitar, por ejemplo, durante la vejez o por encontrarnos en una situación de enfermedad o dependencia. El trabajo de cuidar es extremadamente intensivo en tiempo, y no todo el mundo lo tiene o lo quiere dedicar al cuidado. Tampoco todo el mundo puede contratar servicios de cuidado de la calidad o con la intensidad necesaria (de hecho, solo puede hacerlo una minoría). Esto genera lógicas extremadamente perversas, que deberían avergonzar a cualquier país que se considere a sí mismo “desarrollado”. Durante demasiado tiempo y de forma negligente hemos banalizado algo tan básico como la falta de cuidados. Hemos priorizado el desarrollo de “ciudades inteligentes” (smart cities), en lugar del desarrollo de ciudades justas y verdaderamente sostenibles; hemos visto a los hombres más ricos de la historia de la humanidad viajar por placer al espacio con cohetes milmillonarios, mientras tenemos a millones de personas ancianas y/o dependientes desatendidas en sus casas o hacinadas en residencias precarizadas (la gran mayoría privadas) que han sido un foco de enfermedad y muerte durante la pandemia;34, 35 y hemos socializado las pérdidas de los bancos que construyeron el castillo de naipes financiero que desencadenó la Gran Recesión de 2008, mientras hemos dejado a las familias y al mercado la provisión de algo tan básico para la vida como son los cuidados, con los perniciosos efectos que ello supone tanto para las personas cuidadas como para las que cuidan. La rueda que destroza las vidas de las personas y de los ecosistemas para quienes tratan por todos los medios de perpetuar el crecimiento y la acumulación de capital y privilegios es la misma.

Si bien es cierto que la pandemia ha provocado un cierto giro en la percepción social de los cuidados, y sin desmerecer los avances impulsados por algunos gobiernos, este ha sido más retórico que real. Por ejemplo, en España se acaban de mejorar las condiciones de empleo de las cuidadoras al servicio del hogar familiar mediante la aprobación del Real Decreto-ley 16/2022,36 algo imprescindible y largamente reivindicado para combatir la precariedad laboral en el sector. Sin embargo, de no acompañar medidas como esta con el desarrollo de un sistema público de cuidados de calidad, existe el riesgo de consolidación de un modelo de prestación de servicios domésticos y de cuidados atomizado y mercantilizado que seguirá generando enormes desigualdades sociales y de salud.

Hoy seguimos sin reconocer el carácter imprescindible del trabajo reproductivo, lo que nos mantiene en una larga transición o limbo normativo en el que, por no dar una respuesta adecuada a las aspiraciones de emancipación e igualdad impulsadas por los movimientos feministas, hemos convertido a la familia en un espacio de opresión y dominio insoportable. La reproducción basada en el sacrificio vital de las mujeres es algo insostenible y los datos demográficos así lo demuestran. Así, la que ha sido denominada “crisis demográfica” es más bien una crisis de cuidados. Resistirse a comprender y aceptar esta realidad no es solamente algo inmoral, sino también, a la vista de los resultados, el resultado de políticas ineficientes e inequitativas. Es por ello por lo que es imprescindible ponerlos de una vez por todas en el centro y dedicar nuestra capacidad individual y comunitaria a crear las condiciones políticas, sociales, materiales, culturales e incluso emocionales y afectivas que permitan prosperar a todas las personas y emprender una transición rápida y profunda hacia un modelo productivo (y reproductivo) verdaderamente justo y sostenible.

Ferran Muntané Isart es politólogo e investigador del JHU-UPF Public Policy Center, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. UPF Barcelona School of Management, Barcelona.

NOTAS:

1 La tasa de reemplazo generacional es el número de hijos/as por mujer necesarios/as para mantener demográficamente una población sin tener en cuenta el saldo migratorio.

2 Vicenç Navarro, El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias, Anagrama, Barcelona, 2006.

3 María Pazos, Contra el patriarcado: economía feminista para una sociedad justa y sostenible, Katakrak, Pamplona, 2018.

4 Gary Becker, A Treatise on the Family, Harvard University Press, Cambridge, 1981.

5 Véase también: Charles F. Westoff, «Perspective on nuptiality and fertility», Population and Development Review, 12(supplement), 1986, pp. 155-170; Steven L. Nock, «A comparison of marriage and cohabiting relationships», Journal of Family Issues, 16(1), 1995, pp. 53-76; y Steven L. Nock, «The marriages of equally dependent spouses», Journal of Family Issues, 22(6), 2001, pp. 755-775.

6 Ronald Inglehart, The silent Revolution, Princeton University Press, Princeton, 1977

7 Ronald Inglehart, Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton University Press, Princeton, 1990.

8 Dirk J. Van de Kaa, «Postmodern fertility preferences. From changing value orientation to new behavior», Population and Development Review, 27(supplement), 2001, 290-331.

9 Ron Lesthaeghe, «The unfolding story of the second demographic transition», Population and development Review, 36(2), 2010, 211-251.

10 Puede encontrarse abundante literatura que constata la correlación existente entre el enriquecimiento de los países y la caída de las tasas de fecundidad. Por ejemplo, ver: Timothy Guinnane, The historical fertility. Transition, Yale University Economics Dept. Working Papers, 2010, 84; y Larry Jones y Michèlle Tertilt, «An economic history of fertility in the United States: 1826-1960», en Peter Rupert, Frontiers of Family Economics, Emerald Publishing, Bingley, 2008.

11 Angela Davis, Women, Race and Class. Chapter 3: The Approaching Obsolescence of Housework: A Working-Class Perspective, The Women's Press Ltd, Londres, 1981.

12 Silvia Federicci, Caliban and the Witch. Women, The Body and Primitive Accumulation, Autonomedia, Nueva York, 2004. [N. de la e.] Hay traducción española: Calibán y la bruja. Mujeres cuerpo y acumulación originaria, Traficantes de Sueños, Madrid, 2010.

13 Mariarosa Dalla Costa, «Capitalism and reproduction», artículo presentado en el seminario Women's Unpaid Labour and the World System, organizado por la Japan Foundation, el 8 de abril de 1994, en Tokio, como parte del «European Women's Study Tour for Environmental Issues».

14 Mariarosa Dalla Costa y Selma James, The power of women and the subversion of the community, Falling Wall Press, Bristol, 1972.

15 Gosta Esping-Andersen, Families in the 21st century, SNS Förlag, Stockholm, 2016.

16] María Pazos, 2018, op. cit.

17 Diane Sainsbury, Gender and Welfare State Regimes, Oxford University Press, Oxford/Nueva York, 1999.

18 Alva Myrdal y Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan, Albert Boniers Förlag, Estocolmo, 1934.

19 Alva Myrdal, Nation and Family, Harper and Brothers, Nueva York, 1941.

[20 Alva Myrdal, Jämlikhet, Prisma, Estocolmo, 1969.

21 Joan Benach (coord.), Precariedad laboral y salud mental: conocimientos y evidencias (Informe PRESME), Comisión de Personas Expertas sobre el Impacto de la Precariedad Laboral en la Salud Mental, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Madrid, 2023 (en prensa).

22 Oxfam Intermón, Esenciales y sin derechos. O cómo implementar el Convenio 189 de la OIT para las trabajadoras del hogar, Oxfam Intermón, Madrid, 2021.

23 Philip Alsthon, Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos (A/HRC/444/40/Add.2), Naciones Unidas, 2020.

24 El 56% de estas trabajadoras son migrantes, de las cuales una de cada cuatro está en situación irregular. Además, 40.000 son internas, el 92% de las cuales son migrantes, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2019.

25 Oxfam Intermón, 2021, op. cit.

26 Gosta Esping-Andersen, 2016, op. cit.

27] María Pazos, 2018, op. cit.

28 Concretamente, algunos elementos del RD 6/2019 impiden a los progenitores turnarse para cubrir a tiempo completo los primeros 8-10 meses de vida, como la obligación de que las primeras seis semanas se tomen simultáneamente y, sobre todo, la necesidad de acuerdo entre el/la trabajador/a y la empresa para tomarse todo el permiso a tiempo completo en las fechas elegidas.

29 Cristina Castellanos, Ana Carolina Perondi, «Diagnóstico sobre el primer ciclo de educación infantil en España (0 a 3 años). Propuesta de implantación de un sistema de educación infantil de calidad y cobertura universal. Estudio de viabilidad económica de la reforma propuesta y de sus impactos socio-económicos», Papeles de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, 2018, 3, pp. 1-140.

30 Rosa Martínez, Susana Roldán, Mercedes Sastre, «La atención a la dependencia en España. Evaluación del sistema actual y propuesta de implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Estudio de su viabilidad económica y de sus impactos económicos y sociales», Papeles de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, 2018, 5, pp. 1-175.

31 Vicenç Navarro et al., El cuarto pilar del estado del bienestar. Una propuesta para cubrir necesidades esenciales de cuidado, crear empleo y avanzar hacia la igualdad de género, Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, 2020.

32 Más allá de los múltiples ejemplos cotidianos que pueden citarse, es especialmente relevante el trabajo del canadiense Jordan Peterson, un psicólogo canadiense y profesor de la Universidad de Toronto, autor de algunos best-sellers y famoso por sus polémicas opiniones tradicionalistas y misóginas que le han convertido en uno de los referentes intelectuales del conservadurismo anglosajón.

33 The Care Collective, El manifest de les cures. La política de la interdependencia, Tigre de Paper, Manresa, 2022.

34 Public Services International, La crisis del cuidado de larga duración: las consecuencias de la prestación, PSI, 2022.

35 Joan Benach, «Las muertes en residencias y la mercantilización de los cuidados», El País, 27 de abril de 2020.

El gasto militar destruye bienestar

La sección A FONDO del número 157 de Papeles de relaciones ecosociaels y cambio global, dedicado al Militarismo publica un artículo de Pere Ortega titulado "El gasto militar destruye bienestar" que aborda cómo el ciclo económico militar, o ciclo armamentista, que se nutre de los presupuestos de Defensa de los Estados y nutre el gasto militar, las fuerzas armadas, la I+D militar y las empresas militares, está condicionado por las políticas de seguridad y defensa del Estado.

La sección A FONDO del número 157 de Papeles de relaciones ecosociaels y cambio global, dedicado al Militarismo publica un artículo de Pere Ortega titulado "El gasto militar destruye bienestar" que aborda cómo el ciclo económico militar, o ciclo armamentista, que se nutre de los presupuestos de Defensa de los Estados y nutre el gasto militar, las fuerzas armadas, la I+D militar y las empresas militares, está condicionado por las políticas de seguridad y defensa del Estado.

Los economistas han preferido, en general, utilizar el término economía de la defensa para referirse al entramado económico militar, aunque, para ser más precisos, también podría calificarse como economía de guerra.

No cabe llamarse a engaño, todo ese entramado no tiene otro cometido que prepararse para hacer la guerra, ya sea defensiva con el fin de evitarla mediante la disuasión, argumento este utilizado por los Estados para justificar su fuerza militar; u ofensiva para llevar a cabo intervenciones militares en otros países. Aunque cierto es que la denominación de economía de guerra se utiliza solamente cuando los Estados ponen toda la producción económica de la nación al servicio de la guerra, como así ha ocurrido en todas las grandes guerras. Pero aquí se utilizará la denominación Ciclo económico militar o Ciclo armamentista,1 pues resulta más apropiado para describir todo el conglomerado económico que rodea toda la economía militar.

Esta denominación resulta más acertada porque el concepto de ciclo describe con mayor acierto el itinerario por dónde discurre la economía militar desde su nacimiento hasta su finalización. Este ciclo se inicia siempre de las manos del Estado con la aprobación de los créditos destinados al Ministerio de Defensa para el mantenimiento de las fuerzas armadas. Créditos que se reparten entre los salarios del personal militar, el mantenimiento de servicios, instalaciones e infraestructuras, la investigación y desarrollo (I+D) de nuevas armas y equipos, y los destinados a pagos a las industrias militares que producen y suministran las armas al propio Ministerio de Defensa; mientras que otra parte de su producción irá a la exportación bajo el control del Estado que regula el comercio de armas.

Así, cuando se habla de economía militar con referencia al gasto militar, las fuerzas armadas, la I+D militar, las empresas militares, se debe prestar atención al origen de los recursos que alimentan todo ese ciclo, que no es otro que el presupuesto de defensa de los Estados, incluidas las exportaciones de armas, pues también en su inmensa mayoría son adquiridas por Estados y tan solo una ínfima parte pueden ser adquiridas en el mercado ilegal o por la población. Un Estado que financia todo el ciclo económico militar y que se retroalimenta, pues surge bajo el paraguas del Estado y acaba su periplo en manos del Estado.

Un ciclo en el que también deben tenerse en cuenta todos aquellos aspectos que condicionan ese gasto militar, desde las políticas de seguridad y defensa del Estado, que son las que determinan la estrategia de defensa nacional, las directivas de defensa y el modelo de fuerzas armadas. Doctrinas de seguridad donde se plasman cuáles son los riesgos, los posibles peligros y de dónde proceden las amenazas. Estas doctrinas, llegado el caso, se disponen en leyes, decretos y disposiciones en el ordenamiento jurídico para regular la exportación de armas y su uso. Doctrinas que también determinan el modelo de fuerzas armadas y la clase de armamentos que se deben adquirir, así como el tipo de infraestructuras e instalaciones militares que serán necesarias para adecuar la defensa del territorio y las intervenciones en el exterior. El ciclo económico contempla todo el mantenimiento y servicios necesarios a través de empresas privadas para que las fuerzas armadas sean operativas, y que incluye la formación de los militares en academias y universidades donde se les enseña estrategias y técnicas militares para su uso en conflictos armados. En el ciclo armamentista intervienen también las entidades bancarias financiando a las industrias militares en sus operaciones y venta de armas. Estas entidades comercializan fondos de inversión donde están presentes las grandes empresas de armamentos de las que además pueden ser accionistas.

Las fuerzas armadas como medio de control económico

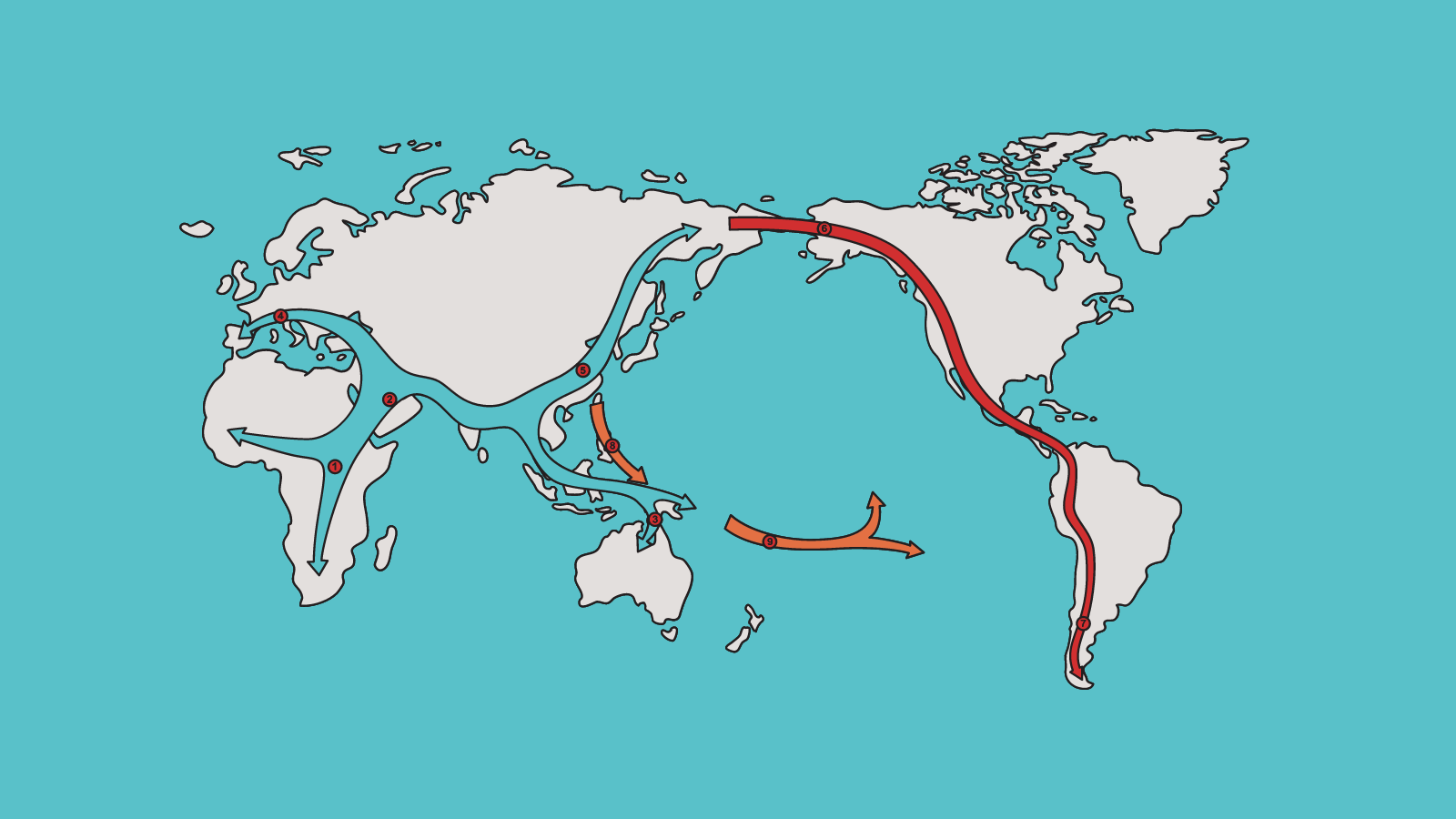

La mejor manera de comprender la existencia de las fuerzas armadas y el gasto que éstas originan proviene de observar cómo actúan las grandes potencias económicas en sus relaciones político-económicas con otros Estados. En la mayoría de las ocasiones vemos cómo las potencias utilizan sus fuerzas armadas para defender sus intereses particulares. Es decir, en aras de la seguridad nacional defienden los intereses de las grandes corporaciones de su propio país. A tal efecto, solo cabe observar cómo actúan EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido o Australia en la geopolítica mundial y se puede observar cómo cuando las presiones políticas no son suficientes para conseguir sus objetivos políticos/económicos utilizan la fuerza mediante intervenciones militares para así doblegar las resistencias de los países que no se avienen a sus exigencias.

Se señala a las grandes potencias porque son estas las que condicionan el incesante aumento del gasto militar mundial debido a las presiones que ejercen sobre los países que forman parte de sus alianzas, como es el caso de EEUU sobre sus aliados dentro de la organización militar transnacional OTAN. Lo mismo ocurre con China y Rusia que aunque no tengan un organismo militar similar a la OTAN sí tienen acuerdos bilaterales entre ellos y con otros países en la Organización de Cooperación de Shanghái, o de la ASEAN, otro organismo político-económico del sudeste asiático auspiciado por EEUU, con los que pretenden hacer frente a las presiones político-militares de EEUU.

Este aspecto es algo que se constata cuando se observa cómo año tras año aumentan los recursos de las capacidades militares de la mayoría de las grandes potencias y de sus países aliados. Así, de los últimos datos de que disponemos –año 2020– el gasto militar mundial según el SIPRI2 aumentó un 2,6% respecto a 2019, alcanzando la enorme cifra de casi dos billones de dólares (1,981). Algo que contrasta con el descenso del PIB mundial para ese mismo año de un 4,4% debido a los efectos de la pandemia de la COVID-19. De ese enorme gasto militar, EEUU consume el 39%, 778.000 millones, y si se le suman los gastos militares de todos sus países socios en la OTAN, la cifra se dispara hasta alcanzar los 1,03 billones de dólares, que representa el 52% del total del gasto militar mundial. Los dos rivales estratégicos de EEUU, China y Rusia, se encuentran a una considerable distancia en gastos militares. China destina 252.000 millones de dólares y Rusia, 61.700 millones. Menciono estos datos para demostrar quién es más responsable en la escalada militarista, aunque esto, desde luego no disculpa a sus competidores que siguen el mismo camino de aumentar sus capacidades militares en una carrera de armamentos que solo vaticina conflictos y un mayor deterioro medioambiental del planeta.

Coste de oportunidad

Se han utilizado estos datos porque el gasto militar desde la economía crítica representa una pérdida de oportunidad para el desarrollo económico-social, pues si esos mismos recursos públicos en lugar de ser destinados a una economía ineficiente se dirigieran a la economía del ámbito civil, la real, la productiva, o a ámbitos sociales como la educación o la sanidad contribuirían mejor al desarrollo de la comunidad donde se llevan a cabo. Los argumentos de quienes han estudiado este desajuste,3 aducen, que el gasto militar genera endeudamiento del Estado, a lo que añaden, que si esos recursos monetarios, de bienes de equipo, de conocimientos tecnológicos y de mano de obra que consumen los ejércitos y la producción de armamentos se destinaran a sectores civiles generarían mayor empleo, así como manufacturas y servicios más competitivos. Esto es debido a que las armas deben ser consideradas productos ineficientes porque no son bienes de consumo, ni tienen valor de cambio pues no entran en los circuitos de intercambio, es decir, en el mercado, convirtiéndose tan solo en bienes de uso para los Estados que son sus principales consumidores, pero sin valor social para la población.

Un arma, como cualquier otro producto, en el proceso de producción necesita de inversiones en I+D y de capital, de otros productos manufacturados y de mano de obra asalariada. Entonces, la producción del arma beneficia tanto al trabajo como al capital (obrero y patrón), y entre ellos se producirá una conexión de intereses; el trabajador necesita el salario, el patrono desea extraer plusvalía del trabajo. Esto explica, cuando aparecen crisis, cómo los trabajadores de las industrias militares salen en defensa de sus puestos de trabajo sin tener en cuenta cuestiones humanitarias o de clase, ya que las armas que fabrican pueden ser utilizadas en guerras donde los obreros se enfrentarán entre sí rompiendo el principio de solidaridad internacional del que se supone deberían ser defensores, y donde, además, causarán un enorme sufrimiento a las poblaciones que padezcan las guerras.

Esta descripción económica, desde un punto de vista keynesiano, como cualquier otra forma de trabajo, mejora la economía, pues el trabajo comporta salario y este favorece el consumo y el crecimiento de la economía. Sin embargo, no aportan ingresos al Estado a través de los impuestos, pues este no los paga. Este periplo económico que para los keynesianos es beneficioso para la economía, no lo es para la economía crítica (Melman, Leontief…), incluidos los partidarios del decrecimiento, que niegan a las armas su carácter benéfico debido a que al ser adquiridas por el Estado no tienen valor social al no circular por el mercado como la gran mayoría de los productos, pues, como ya se ha indicado, la ciudadanía no puede adquirir un avión de combate o un buque de guerra que solo adquieren los Estados, y tan solo una pequeña parte de las armas, las ligeras, pueden ser adquiridas por la población, con enormes restricciones en la mayoría de los países del mundo.

Empero, aquí no se defiende el crecimiento económico per se, sino que debe entenderse que hay otros ámbitos de la economía donde los recursos destinados al armamentismo y al mantenimiento de los ejércitos pueden ser más beneficiosos para la sociedad sin necesidad de agravar la crisis ecológica que vive hoy el planeta.

Esta consideración es pertinente si se tiene en cuenta el gran impacto medioambiental de las emisiones de CO2e que producen las fuerzas armadas y la producción militar. Así, desde el punto de vista de la huella ecológica, las emisiones gases de efecto invernadero (GEI) de los ejércitos son una de las causas más importantes del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad y de la reducción de los recursos fósiles no renovables que alimentan la crisis ecológica, y que anuncian, si no se pone remedio, el colapso de la biosfera. Como ejemplos: la primera potencia militar mundial, EEUU, con sus casi dos millones de militares, su presencia militar en las más de 700 bases que tiene repartidas por todo el mundo y su participación directa en conflictos armados, entre 2010 y 2017 tuvo una media anual de emisiones de 527 millones de toneladas de CO2e, muy superior a la de países pequeños y algunos medianos.4 Aunque a distancia de EEUU, la huella de carbono del sector industrial/militar y de las fuerzas armadas de los 27 países miembros de la Unión Europea en el año 2019 fueron estimadas de 24,8 millones de tCO2e,5 que equivalen a aproximadamente a las emisiones anuales de 14 millones de coches.6

La dimensión económica del militarismo

Una aclaración conceptual. El militarismo es una ideología que se da mayormente en el interior de las fuerzas armadas, aunque también en algunos ámbitos de la sociedad civil. Tiene como objetivo imponer la resolución de los conflictos mediante el uso de la fuerza militar y desestimar otros medios no cruentos. Su cometido principal es presionar al poder civil para que aumente las capacidades militares de los ejércitos, que siempre se traducen en aumentar la adquisición de armamentos, mejorar las infraestructuras y el adiestramiento de los militares. En el caso de España, ese militarismo tiene un añadido: la pervivencia en el interior de la estructura militar de la ideología antidemocrática de la dictadura franquista, que impregnó toda la estructura militar durante los cuarenta años de dictadura donde los militares gozaron de múltiples privilegios que aún persisten, y que a menudo reaparece en declaraciones públicas de algunos de sus miembros.

Tal militarismo se puede constatar en el Estado español en el presupuesto del Ministerio de Defensa, con la adquisición de los grandes Programas Especiales de Armamentos (PEA). Los PEA tienen su aspecto más controvertido en lo referente a la necesidad de algunas de esas armas que no se justifican de acuerdo con las inseguridades que señala la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN).

Los PEA se iniciaron en 1996, año en el que el gasto militar del Estado español fue de 12.551,7 millones de euros corrientes y que en 2022 será de 22.796 millones.7, 8 Estas cifras muestran un colosal incremento que en buena parte se debe a los enormes costes de los PEA mencionados. Igualmente, otro coste importante fue la profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas a partir del año 2001, hecho que también abrió el paso a una mayor militarización, pues un ejército profesional es más corporativo e impulsará más enérgicamente que los valores castrenses se impongan con mayor fuerza en la sociedad.

Pero volviendo a los PEA, desde su inició en 1996 hasta diciembre de 2021 alcanzan 33 grandes programas con el colosal coste de 51.664 millones de euros. Unos programas que están destinados a dotar al ejército de potentes armas de última generación para enfrentarse a desafíos en lejanos escenarios, como así indica la Directiva de Defensa del Ministerio de Defensa de acuerdo con los compromisos que el Estado español contrae con organizaciones internacionales como la OTAN, la UE o compromisos bilaterales con otros países.9 Los PEA no obedecen a las necesidades de la seguridad de la población, pues de acuerdo con lo que indica la ESN, España no tiene amenazas que los justifiquen y, entonces, solo satisfacen los intereses del complejo industrial militar español, que no son otros que los de los accionistas y ejecutivos de las industrias militares; los altos mandos militares, algunos de los cuales acaban entrando como ejecutivos en las empresas militares, o políticos ligados al Ministerio de Defensa que también se integran en las empresas militares.10

De acuerdo con esas premisas, algunos de esos programas no deberían haberse llevado a cabo y otros deberían haberse reducido en número de manera considerable. Por ejemplo, los blindados de combate Leopardo, Pizarro, Centauro o los actuales Dragón tienen poca operatividad, pues no existe la percepción de que España se vea amenazada por una invasión exterior. Los blindados Leopardo, debido a su peso, no pueden ser transportados en otra de las estrellas de los programas PEA, los aviones A400M, adquiridos para transportar material y tropa a largas distancias, porque solo admiten un peso de 44 toneladas. Algo similar ocurre con otras armas, como los helicópteros Tigre y NH-90, el Obús de 155 mm, el avión de combate EF-2000 y el submarino S-80. Armas para ser desplazadas a largas distancias y que no aportan nada a la seguridad de la población española, pues su seguridad está relacionada con otras amenazas de ámbito social: falta de empleo, de vivienda y diversas coberturas sociales.

Pero la militarización del presupuesto no solo se produce por los PEA; otro elemento a considerar son las propias fuerzas armadas, y no por el elevado número de militares que tiene el Estado español, 120.000, pues un ejército de reducido número lo podría ser igualmente. La militarización del ejército proviene de la Directiva de Defensa Nacional donde se enumeran cuáles son las amenazas a las que se debe hacer frente, a saber: preservar el medio ambiente frente al cambio climático, prevenir pandemias, desastres naturales, crisis humanitarias, ataques cibernéticos, migraciones masivas, crimen organizado, vulnerabilidad energética, inseguridad económica, terrorismo, proliferación de armas nucleares y hacer frente a posibles conflictos armados. A excepción del último, los conflictos armados, ante el resto de amenazas las fuerzas armadas nada pueden hacer para evitarlas. Aunque haya quien piense que sí frente al terrorismo, pero ya se ha demostrado que las fuerzas armadas nada pudieron hacer ante los ataques perpetrados en diversos lugares del mundo, ni en el 11S en 2001 ni tampoco en Atocha, Madrid, en 2011 ni en Barcelona en agosto de 2017.

Entonces, el papel que juega el ejército en España, donde la posibilidad de una guerra entre Estados colindantes ha desaparecido y donde el ejército, desde el punto de vista de la seguridad, tiene una escasa o nula función, fuera de llevar a cabo acciones de emergencia frente a catástrofes naturales (tormentas, incendios, pandemias) –que no son su función, pues deberían estar a cargo de servicios civiles y no de un cuerpo militar–, el principal papel que desarrollan es dar apoyo fuera de las fronteras españolas a los compromisos adquiridos con la OTAN, la UE o la ONU, donde a lo sumo se despliegan no más de 3.000 militares y normalmente siempre equipados con un armamento de escaso potencial en supuestas misiones de paz. Entonces, ¿por qué no abordar en España una profunda revisión del ejército que rebaje su número y sus capacidades armamentísticas para ponerlas en sintonía con la realidad no solo geopolítica sino también con las necesidades de las poblaciones del entorno mediterráneo y europeo? Ello liberaría enormes recursos de capital que podrían destinarse a una economía más productiva y a necesidades más perentorias para las personas. Solo hay una respuesta: por la existencia del militarismo, tanto en el interior de la cúpula de los grandes partidos españoles, como en el interior de las fuerzas armadas. Las razones: los políticos, por una inercia que proviene de un pasado en el qué no se concibe un Estado-nación sin ejército; el de la cúpula militar, para mantener sus privilegios corporativos. Estos intereses combinados contaminan a la sociedad para que se mantenga un ejército sobredimensionado en número y capacidades militares, cuando la auténtica seguridad que precisa la población española está relacionada con aquellos otros aspectos que son vitales para la vida de las personas: el empleo, la vivienda, la salud, preservar el medio ambiente y las coberturas sociales.

¿Gasto militar o desarrollo humano?

Reinvertir el gasto militar en desarrollo humano es una antigua aspiración expresada en el segundo Informe de Desarrollo Humano (PNUD) de 1992, donde se señalaba que tras finalizar la Guerra Fría se estaba produciendo un descenso del gasto militar mundial y que si una parte, un 3% del total anual, se destinara a ayuda al desarrollo –entonces representaban 50.000 millones de dólares anuales– a la vuelta de diez años, se podrían eliminar las enormes desigualdades existentes en el mundo, y, en especial, acabar con la pobreza que entonces afectaba a unos 1.000 millones de personas. Esta propuesta recibió el nombre de dividendos de paz. Es decir, que la voluntad expresada en el PNUD de 1992, hoy, con el gasto militar mundial actual y aplicando una igual disminución de un 3% anual y destinándola a desarrollo humano de los países empobrecidos se podrían liberar 60.000 millones de dólares para destinarlos a eliminar las desigualdades más perentorias de los países empobrecidos. En especial, se podría acabar con el hambre, que en 2021 afecta a unos 811 millones de personas, y desarrollar la educación y una sanidad suficientes para que sus economías mejoraran.

Otra cuestión. La crisis financiera iniciada en 2008 permitió la disminución de los gastos en defensa en la mayoría de los países del mundo occidental. Por ejemplo, EEUU disminuyó en dólares corrientes su presupuesto en defensa de 752.288 millones en 2011 a 633.830 en 2015. Y España también lo redujo, pasando de 19.418 millones en euros corrientes en 2008, a 16.861 millones en 2016.11 Si eso fue posible debido a la crisis financiera, ahora con la crisis económica producida por la pandemia de la COVID-19 y con el desafío de hacer realidad los acuerdos ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) para 2030, aprobados por toda la comunidad internacional, que para alcanzarlos tan solo se debería persistir en el camino de disminuir el gasto militar, en especial el de las grandes potencias y el de sus países aliados para convertir los dividendos por la paz en una realidad. Unos dividendos de paz que se conseguirían mediante la reducción en adquirir armamentos y del número de efectivos militares. Desde luego no se trata de dejar sin empleo a los militares obligados a dejar el ejército o a los trabajadores de las industrias militares; existen múltiples ejemplos de conversión del sector militar industrial al sector civil, como también de reintegrar en el cuerpo estatal de funcionarios a los militares. Esto, además, contribuiría a reducir carreras de armamentos entre países e impedir posibles nuevos conflictos armados. Entonces saldríamos ganando en medio ambiente, habría mayor empleo y más recursos para desarrollo humano. Esa posibilidad existe, y, como siempre, tan solo es cuestión de voluntad política por parte de los gobiernos.

Pere Ortega es miembro y co-fundador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau

1 Tal como la denominaba el economista Arcadi Oliveres que es quién apadrinó esta denominación. Arcadi Oliveres y Pere Ortega, El ciclo armamentista español, Icaria, Barcelona, 2000.

2 Trends in World Military Expenditure 2020, International Peace Research Institute.

3 Heidi W. Garret-Pettier, Job Opportunity Cost of War, Papers, Watson Institute, Brown University, 2017; Wassily Leontief y Faye Duchin, Military Spending: Facts and Figures, Worldwide Implications and Future Outlook, Oxford University Press, Nueva York, 1983; Wassily Leontief, Disarmament, Foreign Aid and Economic Growth, Peace Economics, Peace Science and Public Policy, vol.5 (3), 2005; Seymour Melman, El capitalismo del Pentágono, Siglo XXI, Madrid, 1976.

4 Neta C. Crawford, Pentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War, Papers, Watson Institute, Brown University, 2019.

5 Stuart Parkinson y Linsey Cottrell, Under the Radar. The Carbon Footprint of Europe’s Military Sectors, European United Left/SGR/ the Conflict and Environment Observatory, 2021.

6 Pere Brunet, Chloé Meulewaeter y Pere Ortega, Crisis climática, fuerzas armadas y paz medioambiental, Informe 49, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Barcelona, 2021.

7 El gasto militar aquí señalado incluye el presupuesto del Ministerio de Defensa más todos aquellos otros créditos presupuestarios repartidos por otros ministerios que son de carácter militar. Para mayor información, consultar Pere Ortega, Economía de guerra, Icaria, Barcelona, 2018.

8 Pere Ortega, Xavier Bohigas y Quique Sánchez, El gasto militar real del Estado español para 2022, Informe 50, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, 2021.

9 No se menciona a las Naciones Unidas porque, en general, las intervenciones de los cascos azules no requieren de ese tipo de armamentos, pues sus misiones están más encaminadas a la mediación e interposición sin necesidad de armas ofensivas.

10 Los casos más escandalosos son los de los exministros Eduardo Serra en la empresa de capital israelí Everis, afincada en España, y Pedro Morenés, después de haber estado en muchas otras industrias militares ahora lo está en Amper. Para más información, véase Pere Ortega, El lobby de la industria militar espoañola, Icaria, Barcelona, 2015.

11 Base de datos de Centre Delàs.

¡Moveos, moveos, malditos! Migraciones en el siglo XXI en España

La sección A FONDO del número 160 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global incluye el texto de Andreu Domingo titulado: "¡Moveos, moveos, malditos! Migraciones en el siglo XXI en España".

La sección A FONDO del número 160 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global incluye el texto de Andreu Domingo titulado: "¡Moveos, moveos, malditos! Migraciones en el siglo XXI en España".

La intelección de las migraciones durante el siglo XXI y su previsión, parte de dos hipótesis: la globalización económica, y la contradicción entre reproducción demográfica y social, y capitalismo. Patente en la producción de redundancia, la contradicción entre producción y reproducción, el crecimiento de la desigualdad y, por último, el calentamiento global. El caso de España es un buen ejemplo.

Dos preguntas y dos hipótesis para empezar. ¿Qué es lo que explica la creciente importancia de las migraciones en el siglo XXI? ¿Cuál puede ser su evolución futura? Para responder a esta doble cuestión, hay que tener en cuenta que las migraciones dependen de la situación económica, política y demográfica, constituyendo, a la vez, uno de los fenómenos demográficos de más difícil previsión, en parte por su asociación con los ciclos económicos. La principal tesis de la que parto no pretende ser nada original.

La migración internacional, su aceleración, diversificación y crecimiento en el siglo XXI son ante todo producto del proceso de globalización.

Su futuro pues, está fundamentalmente ligado al desarrollo o colapso de ese proceso y al posible impacto de la llamada cuarta revolución industrial.1 La segunda hipótesis, no tan evidente, es que esa relación está marcada por la creciente contradicción entre el sistema de reproducción demográfico y social, y el orden capitalista, definiendo contradicción, como el desarrollo de tendencias antagónicas que conducen hacia una crisis.2

En esta gran contradicción enunciada, podemos encontrar subsumidas otras cuatro contradicciones:

1) La primera y principal es que la creación constante de redundancia forme parte de la estrategia reproductiva del sistema capitalista, y que esta parece que se agudizará con la cuarta revolución industrial.

2) La segunda es la dependencia del trabajo productivo, respecto al trabajo reproductivo, sin que esta se reconozca, de modo que o se mantiene al margen del mercado, o cuando se externaliza en el mismo, lo hace de forma generizada y sistemáticamente devaluada.

3) La tercera es que, a despecho del discurso sobre la “diversidad”, la segmentación del mercado laboral se fundamenta sobre la división sexual del trabajo, la racialización y el crecimiento de la desigualdad entre clases sociales.

4) Por último, pero actuando como marco general, señalamos la contradicción que representa un sistema basado en el crecimiento continuo (también demográfico) y la conservación del medio ambiente, manifestada por el calentamiento global que ha precipitado el cambio climático.

Es a partir de esa doble premisa inicial –globalización y contradicción entre reproducción demográfica y social y capitalismo–, desde donde desgranaré los principales desafíos demográficos y sociales del futuro relacionados con las migraciones internacionales. El caso español, constituye un ejemplo paradigmático de ese proceso, teniendo en cuenta su fulgurante paso de país de emigración secular a país de inmigración a finales del siglo XX y la particular intensidad de los flujos migratorios internacionales recibidos durante el siglo XXI. Estamos hablando de nada menos que dos booms migratorios. El primero de 2000 a 2007, truncado por la crisis económica y el segundo de 2014 a 2019, frustrado por la pandemia, que registraron respectivamente 4,9 millones y 3,6 millones de altas desde el extranjero. A lo que hay que añadir episodios de emigración notable durante la Gran recesión que afectó tanto a la población inmigrada durante el primer boom inmigratorio como a la población nativa, en especial a los jóvenes con mayor nivel de estudios, con 2,2 millones de salidas entre 2008 y 2013.

La pista de baile: globalización y movimientos migratorios durante el siglo XXI

La globalización, ha sido definida como la aceleración de la mundialización económica, caracterizada por la transnacionalización del proceso de producción, de las finanzas y de los circuitos de acumulación de capital, con la emergencia de una clase capitalista transnacion.3 En este proceso la movilización de la mano de obra a escala planetaria ha sido una de sus principales componentes y, como consecuencia, la creación de nuevos “sistemas migratorios”. Entre 2000 y 2020, las personas viviendo en un país que no era el de nacimiento en todo el mundo pasaron de los 152,98 millones a los 280,65 millones (de un 2,5% a un 3,6% de la población mundial, respectivamente), según las estimaciones de Naciones Unidas. Su traducción aproximada en flujos representarían unos 358,2 millones de movimientos en el mismo período. Hay que considerar estas cifras como mínimas, teniendo en cuenta la pobreza de los datos de efectivos iniciales a partir de los cuales se estiman los flujos.

Sea como sea, esas corrientes migratorias que tienden a organizarse como sistemas que incluyen flujos humanos propiamente dichos, de capital y de mercancías, entre diferentes territorios, no solo han crecido en magnitud, se han acelerado y diversificado, sino que se han hecho más complejos. Así que cada vez resulta más difícil clasificarlos por separado si nos referimos a sus causas, mucho menos si atendemos a la percepción de sus protagonistas –trabajo, estudios, ocio, o desplazamientos forzados, dando lugar estos últimos a migraciones por razones políticas, por conflictos bélicos o por razones climáticas o ambientales–. Lo mismo podemos decir de su impacto territorial, siendo cada vez más los países que pueden ser al mismo tiempo receptores y emisores de flujos migratorios a diferentes escalas territoriales, con movimientos de tipo estacional, circular o permanente de difícil previsión y que escapan a la voluntad de los propios migrantes.

Las corrientes migratorias no solo han crecido en magnitud y se han acelerado y diversificado, sino que se han hecho más complejas

El actual escenario de la globalización, que en sí mismo constituye una nueva fase del orden capitalista, ha incrementado la producción de redundancia, entendida ya no como la mano de obra excedente o ejército de reserva, como en la primera industrialización, sino como la masa de trabajadores que no tienen cómo acceder o son expulsados del mercado laboral, que difícilmente podrán reintegrarse al mismo y que, si lo hacen ocasionalmente, será en condiciones de absoluta precariedad y desregularización. En los países del Norte global, como España, esa creación explosiva de redundancia tuvo uno de sus detonantes en la deslocalización, y se acrecentó con el aumento de la desigualdad puesta de manifiesto a partir de la Gran recesión de 2008, el deterioro de las clases medias, acompañado por el descenso de la movilidad social para las generaciones más recientes y el empobrecimiento de las capas populares. La sindemia provocada por la COVID-19 y la crisis energética acrecentada por la invasión de Ucrania no han hecho más que empeorar esta situación, donde la inflación castiga especialmente a los más vulnerables. En el Sur global, el empobrecimiento y los ciclos de expulsiones del mercado laboral, a partir de la aplicación de las políticas de ajuste estructural, que ya se venía dando desde los años ochenta del siglo XX, alimentaron esos flujos necesarios para la globalización, que se apercibieron como yacimientos de mano de obra barata e inagotable. Ciclos de expulsión que afectaron tanto a las clases medias como a las clases populares, provocando desplazamientos forzados en el interior de los países, promovidos tanto por los conflictos políticos como por los bélicos, por la implosión de estados incapaces de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Es en el Sur global además donde las consecuencias tanto de la sindemia ocasionada por la pandemia, como de la inflación y carestía de alimentos provocada por la invasión rusa de Crimea se han magnificado ocasionando hambrunas en los eslabones más míseros. La primera contradicción, pues, la encontramos en que al mismo tiempo que parte de la población trabajadora del centro era expulsada del mercado de trabajo –especialmente en el sector industrial, ampliándose más tarde a otros sectores–, se incrementaba la demanda cubierta por trabajadores del Sur global para un mercado progresivamente dualizado y desregularizado. De hecho, puede considerarse que los migrantes se convirtieron en los conejillos de indias de la desregularización . Esa demanda de fuerza de trabajo se da tanto para cubrir la ocupación en el segmento primario altamente cualificado como, sobre todo, en el secundario, caracterizado por la oferta de baja cualificación. Entre estos últimos, aparte del sector servicios, debemos subrayar aquellos generados por el trabajo reproductivo, y por lo tanto fuertemente feminizado, constituyendo lo que se ha llamado “cadena global de cuidados”.4

Puede considerarse que los migrantes se convirtieron en los conejillos de indias de la desregulación

También en esta transformación el caso español ha sido ejemplar, y por ello la inmigración recibida durante los primeros años del nuevo milenio la situó solo por detrás de los Estados Unidos en la recepción de flujos migratorios. Aunque se ha señalado como principal factor del crecimiento de la inmigración en España la escasez relativa de jóvenes en la entrada al mercado de trabajo producida por la baja fecundidad precedente –las llamadas “migraciones de reemplazo”–, las razones son más complejas. Además de esa escasez relativa, deberemos considerar ante todo el crecimiento económico del país tras el ingreso en la Comunidad Económica Europea en 1986, y la expansión del sector servicios con el turismo a la cabeza, que eclipsaba la desarticulación y deslocalización de actividades industriales tal y como hemos adelantado. Pero también deberemos entender la contribución a esa demanda de trabajo reproductivo que supuso la coincidencia de la mejora de los niveles de instrucción de las generaciones más jóvenes, mucho más entre las mujeres –y consecuentemente el aumento de las aspiraciones laborales de los miembros de las mismas–, en un contexto de debilidad del Estado de bienestar, donde la conciliación entre vida familiar y vida laboral, fue asumida sustancialmente gracias a la participación de las generaciones mayores, lo que se ha llamado “Revolución reproductiva”.5 El alargamiento de la esperanza de vida y la mejora de la salud, que en España alcanzó también máximos mundiales con 85,06 años para las mujeres y 79,59 para los hombres en 2020, actuó como un arma de doble filo: si por un lado facilitaba la citada revolución reproductiva, por el otro a largo plazo incrementaba el número de dependientes. Cuando ese apaño intergeneracional ya no fue posible –entre otros factores por la progresiva pérdida de autonomía de esas mismas generaciones mayores–, la externalización de ese trabajo reproductivo en el mercado –trabajo doméstico, cuidado de niños y ancianos–, actuó como como aspiradora de la migración, predominantemente femenina, activando la mencionada cadena global de cuidados. En el caso español, esa demanda se satisfizo sobre todo con inmigración de procedencia latinoamericana, con más de un tercio de toda la inmigración del siglo XXI, protagonistas tanto del primer como del segundo boom migratorio. Es durante ese tiempo que el mercado laboral español se desregulariza y profundiza en su segmentación. La situación periférica de España respecto a otros países del Norte global y concretamente en la Unión Europea, especializándose en sectores de baja productividad, pero uso intensivo de mano de obra barata, explica también ese crecimiento singular y diferencial de los flujos.

Bajo los focos: mercado y estado