Convocatoria para el Estado del Poder 2023

El Transnational Institute (TNI) está realizando una convocatoria abierta para ensayos, documentos de investigación accesibles, infografías y colaboraciones artísticas sobre el tema “poder digital” para su undécima edición del informe el Estado del Poder, que se publicará en enero de 2023. El plazo para enviar propuestas vence el 8 de junio de 2022.

El Transnational Institute (TNI) está realizando una convocatoria abierta para ensayos, documentos de investigación accesibles, infografías y colaboraciones artísticas sobre el tema “poder digital” para su undécima edición del informe el Estado del Poder, que se publicará en enero de 2023. El plazo para enviar propuestas vence el 8 de junio de 2022.

Desde su primera edición en 2012, el informe anual el Estado del Poder del TNI se ha convertido en una referencia fundamental para ciudadanos, activistas y académicos interesados en entender las características del poder en el mundo globalizado. Al combinar infografías convincentes con ensayos esclarecedores, el Estado del Poder examina las dimensiones (económica, política y social) del poder, expone a los actores clave que lo controlan y destaca a los movimientos que se enfrentan al poder para transformar el mundo. Los últimos informes del Estado del Poder han recibido múltiples elogios por sus ensayos inspiradores y su excelente arte.

Poder digital

En 2004, dos empresas tecnológicas figuraron en la lista de las diez empresas más ricas y poderosas del planeta. Hoy en día, siete de las diez principales empresas del mundo pertenecen al sector de la tecnología (ocho si se tiene en cuenta a Tesla). Las gigantes tecnológicas como Alphabet, Facebook, Meta, Tencent y Amazon han adquirido una gran riqueza y un enorme poder económico y político. Su influencia económica ha detenido o impedido intentos de controlarlas, incluso en medio de la creciente preocupación popular. Han construido amplios sistemas basados en datos e inteligencia artificial que hacen prácticamente imposible que otras empresas compitan con ellas o que las autoridades públicas puedan regularlas.

El poder de las grandes empresas tecnológicas no solo es económico o político, también es psicológico, incluso biológico, dado que han desarrollado capacidades para vigilar cada aspecto de nuestras vidas. Su ambición también excede la de muchas empresas que las anteceden, debido a que no solo intentan dominar el mercado, sino que además quieren convertirse en el mercado o el espacio público donde ocurren casi todas nuestras interacciones. En el proceso, no solo están dominando al capitalismo, sino reconfigurándolo y con él a nuestra sociedad y cultura.

Al mismo tiempo, los Estados también están utilizando la digitalización para mejorar sus capacidades coercitivas y de vigilancia, a menudo con muy poca regulación y transparencia. Edward Snowden sonó la alarma, pero solamente pudo interrumpir temporalmente las nuevas facultades extraordinarias de vigilancia del Estado, facilitadas por la digitalización. Los datos se han convertido en el nuevo oro, y todas las empresas y Estados están obsesionados con obtener la mayor cantidad de datos posible para utilizarlos con fines inescrutables e inescrupulosos. Como dijo el director de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, el General Keith B. Alexander, no es necesario buscar una sola aguja en un pajar cuando se puede “recolectar todo el pajar”.

En los dos últimos años, la pandemia de COVID-19 ha aumentado las ganancias y el poder de las empresas digitales y ha permitido a los Estados aumentar su vigilancia con el pretexto de proteger la salud pública. Sin embargo, también hemos observado los esfuerzos de personas comunes y corrientes en todas partes del mundo para enfrentar e incluso ganar contra las gigantes tecnológicas, como la victoria inesperada del sindicato de trabajadores de Amazon en Staten Island en abril de 2022. Activistas de todas partes del mundo están utilizando herramientas digitales –tanto controladas por empresas, como alternativas de código abierto– para lograr victorias considerables contra empresas y Estados autoritarios.

A pesar de su poder, su alcance y sus efectos transformadores, es difícil que las personas comunes y corrientes entiendan todas las repercusiones de esta nueva era de poder digital. Lo mismo ocurre con activistas de movimientos sociales, que además de entender las repercusiones, deben descifrar cómo aprovechar las tecnologías digitales para enfrentarse al poder empresarial y estatal.

En su edición de 2023, el TNI está interesado en propuestas que analicen el poder digital de maneras creativas que ayuden a profundizar su entendimiento, mejorar las estrategias de los movimientos sociales y vislumbrar futuros deseables. Necesitamos entender quién tiene poder digital, cómo se utiliza, cómo está cambiando, de qué modo afecta a la sociedad, cómo puede contrarrestarse y cómo podemos aprovechar el poder digital para promover la justicia social y ambiental. Nos gustaría recibir reflexiones de diferentes campos disciplinarios para crear un panorama lo más completo posible del poder y el contrapoder digital. También nos interesa producir algunas infografías o expresiones artísticas que ayuden a explicar el poder digital.

En resumen, nuestro fin último no es el análisis en sí, sino empoderar a activistas y movimientos a desafiar, enfrentar y superar de manera más eficaz el poder digital arraigado.

Estas son algunas preguntas –la lista no es exhaustiva– que nos interesaría analizar y entender mejor. En cada uno de los casos nos interesa cómo la digitalización se relaciona con el poder:

- ¿Cómo las personas perdieron el potencial emancipador de Internet en manos de empresas y Estados autoritarios? ¿Qué podemos aprender de ello?

- ¿Qué empresas, instituciones y fuerzas políticas están ganando poder político y social debido a la digitalización?

- ¿Qué es la economía política mundial del capitalismo digital? ¿De qué modo la digitalización afecta el poder geopolítico? ¿De qué modo integra las relaciones de poder poscoloniales e imperialistas y cómo cuestiona las relaciones de poder a nivel nacional e internacional? ¿Estamos ingresando a un mundo en que la guerra cibernética determinará las relaciones de poder en la misma medida que otras guerras?

- ¿Cuál es la naturaleza del poder de las grandes empresas tecnológicas? ¿Cómo lo adquirieron y cómo lo están utilizando en la actualidad? ¿En qué difieren las empresas digitales de sus predecesoras no digitales?

- ¿Es el poder de Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft impenetrable o puede desmantelarse? ¿Qué tipo de medidas pueden adoptar los Estados individual o regionalmente para contrarrestar el poder de las grandes empresas tecnológicas?

- ¿Existe alguna diferencia fundamental entre el poder de los diferentes actores tecnológicos, por ejemplo entre Apple y Amazon?

- ¿Cómo están utilizando los Estados el poder digital? ¿Qué ha cambiado desde las revelaciones de Snowden y qué formas de vigilancia y poder desconocido se han mantenido?

- ¿De qué modo la financiarización y el poder de las finanzas (véase el informe del Estado del Poder del TNI de 2019) configuran a las grandes empresas tecnológicas o son configuradas por ellas? ¿Las criptomonedas cuestionan el poder estructural o lo refuerzan?

- ¿De qué modo otros sectores empresariales importantes (petróleo, finanzas, automotriz, agronegocio, etcétera) utilizan la digitalización para afianzar o promover su poder?

- ¿De qué modo la Internet oscura está configurando las relaciones de poder y cuáles son las repercusiones para los movimientos sociales?

- ¿Quiénes y cómo están utilizando la desinformación digital para afectar las relaciones de poder?

- ¿Cuál es el impacto de la digitalización en las relaciones de poder social, sexual y de género?

- ¿De qué modo los activistas han confrontado, limitado o retrocedido el poder digital empresarial y estatal? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿De qué modo los activistas aprovechan el poder digital para resistir y construir sociedades justas? ¿De qué modo los activistas y los movimientos sociales manejan la tensión entre la utilización de herramientas digitales empresariales que permiten llegar a muchas personas y lograr victorias importantes sin fortalecer aún más a las grandes empresas tecnológicas?

- ¿Qué poder tienen los trabajadores de empresas tecnológicas para oponerse al capitalismo digital? ¿Qué lecciones podemos aprender de las luchas de los trabajadores transitorios? ¿Qué función puede desempeñar el activismo digital, los hackers y otros en enfrentarse al poder digital y qué podemos aprender de ellos?

- ¿Qué modelos, políticas y sistemas necesitamos para reconfigurar el poder digital para que sirva al interés público y evitar una catástrofe ambiental?

Además de análisis, al TNI le interesan estudios de casos específicos en los que se extraen lecciones generales, así como historias, expresiones artísticas y material audiovisual que contribuyan a entender el poder digital de maneras creativas e imaginativas.

El TNI tiene un número limitado de becas de entre 250 y 500 euros –para las cuales se priorizará a colaboradores con bajos recursos o del Sur Global. No olvide mencionar en su solicitud si desea solicitar la beca, que se otorgará a ensayos publicados en el informe principal.

Formato y estilo

El TNI produce sus ensayos en formato extenso (longread), ilustrados por artistas internacionales. También intentamos difundir los artículos en otras revistas digitales para maximizar el número de lectores y hemos producido un podcast y un webinario basados en la serie. Por lo tanto, nos interesan los artículos periodísticos extensos que brindan información y pueden promoverse en otros medios.

Tanto para los ensayos como para los podcasts, es importante incluir los siguientes elementos:

- historias

- ejemplos concretos

- metáforas

- técnicas periodísticas

También valoramos las sugerencias de fotos, videos, arte, canciones y otras formas de ilustrar los ensayos. Puede ver algunos ejemplos aquí. Desalentamos el uso excesivo de lenguaje académico, análisis literario y debates académicos que no resultan accesibles para el público en general.

Si bien los ensayos son la parte más importante del informe, el TNI también recibe propuestas de exploraciones artísticas que examinen los mismos temas para acompañar y complementar a los ensayos. El proceso para estas expresiones será diferente. Puede enviarnos un mensaje a stateofpower@tni.org con propuestas o sugerencias.

Criterio de elegibilidad

Si bien el TNI se enorgullece en tener un elevado estándar académico, para esta convocatoria no es necesario tener calificaciones académicas específicas. Los colaboradores en ediciones anteriores del Estado del Poder han sido estudiantes, profesores, autores conocidos, periodistas, activistas y artistas –todos ellos en etapas diferentes de sus carreras y de sus vidas. El TNI alienta especialmente la participación de mujeres, jóvenes artistas y del mundo académico y personas del Sur Global.

Proceso

El informe final estará integrado por una mezcla de ensayos de esta convocatoria abierta y ensayos previamente encargados, que además formarán parte de un podcast y webinario(s). Hemos diseñado un proceso para incluir en el informe principal a los que consideramos son los mejores ensayos. Los redactores responsables, Nick Buxton y Sofia Scasserra del TNI, decidirán qué artículos se incluirán. Para ello contarán con el apoyo de la correctora de estilo Deborah Eade y personal de IT for Change (India) y Fuhem Ecosocial (España). El proceso de selección consistirá en las etapas siguientes:

1. En la primera etapa, los y las investigadoras deberán enviar:

a) una propuesta de ensayo

b) una breve biografía

c) algunos enlaces a escritos anteriores. Se valorará que las obras anteriores no se limiten a textos académicos, sino que además incluyan artículos periodísticos más accesibles.

Las propuestas incluirán:

- el argumento principal que desean plantear

- cómo se relaciona con el poder digital o nos ayuda a entenderlo

- los argumentos clave que incluirá

- historias o ejemplos que lo ilustran

La propuesta puede basarse en artículos anteriores o ideas provisionales de lo que se desee analizar. Si desea solicitar una beca –disponible para participantes de bajos ingresos– debe mencionarlo en esta etapa.

Envíe la propuesta a stateofpower@tni.org

2. Las personas cuyas propuestas sean seleccionadas, deberán presentar un ensayo. El Panel Editorial seleccionará los 4 o 5 mejores ensayos para el informe.

3. Los ensayos seleccionados se someterán a una ronda final de revisiones sobre la base de los comentarios del Panel Editorial y estarán sujetos a una edición final.

4. Los ensayos no seleccionados –pero que el Panel Editorial evalúe positivamente– estarán disponibles como un enlace pdf descargable desde el informe principal. Lamentablemente, no se proporcionarán becas para los ensayos que no figuren en el informe principal.

Requisitos de presentación

-Creíble: investigación a fondo y basada en datos empíricos

-Accesible: fácil de leer para un público amplio no especializado (es decir que se debe evitar utilizar demasiado lenguaje académico).

-Adicional: utilización de historias y ejemplos adicionales que añadan profundidad, nuevos análisis o detalles a los conocimientos o investigación existentes

-Radical: debe abordar las causas estructurales de cuestiones fundamentales

-Proposicional: no debe solamente realizar una crítica, sino que debe proponer alternativas, cuando corresponda

-Puede encontrar la guía de estilo del TNI en español aquí y en inglés aquí

- Las propuestas y ensayos deben redactarse en inglés, francés o español.

- Las propuestas deben tener un máximo de 800 palabras. No deben consistir en una prosa continua, sino que deben captar los argumentos principales del ensayo y pueden ser un esquema ampliado o una serie de puntos. Las biografías deberán tener un máximo de 200 palabras.

- Deberán enviarse a stateofpower@tni.org

- Los ensayos finales deberán tener entre 3000 y 5000 palabras. El límite máximo se aplica estrictamente.

- Estilo: el TNI tiene cinco criterios básicos para su investigación y publicaciones que también utilizará para evaluar las propuestas y ensayos:

- No se deben incluir referencias entre paréntesis dentro del texto, por ejemplo: (Abramson, 2011), en estilo académico. Debido a que primero se publica la versión del informe en línea y luego como libro impreso y libro electrónico, sírvase incluir un enlace al texto de referencia y una nota al final con la lista completa de referencias en estilo Harvard. Alternativamente, puede proporcionar una bibliografía al final del ensayo.

- No se exceda con las notas al final (no más de 40 por ensayo) –utilícelas principalmente para referirse a hechos/pruebas que puedan resultar sorprendentes o ser cuestionados.

- Envíe el texto en un archivo .doc o .docx o el equivalente de Office en software libre para procesamiento de textos, pdf o presentaciones artísticas.

- La decisión del panel editorial es inapelable. Si su propuesta o ensayo son seleccionados, deberá responder a revisiones por pares y comentarios de corrección de estilo según el siguiente calendario.

Calendario

8 de junio Presentación de propuestas

20 de junio Aprobación de propuestas para presentación de ensayo completo

23 de septiembre Presentación de ensayo completo

30 de septiembre Decisión de si el ensayo se aprueba para el informe final o se publica como pdf

Octubre/noviembre Revisión, segundo borrador, edición final

16 de diciembre Borrador definitivo

Enero Preparación de promoción, difusión, etcétera

Finales de enero Publicación de ensayos

Entrevista a Joaquim Sempere sobre Las cenizas de Prometeo

Salvador López Arnal entrevista en el número 148 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global a Joaquim Sempere sobre su libro Las cenizas de Prometeo.

Salvador López Arnal entrevista en el número 148 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global a Joaquim Sempere sobre su libro Las cenizas de Prometeo.

Doctor en Filosofía por la UB y licenciado en Sociología por la Universidad de Nanterre, Joaquim Sempere (Barcelona, 1941) fue militante y dirigente del PSUC y del PCE durante la dictadura fascista del general Franco hasta 1981. Director de Nous Horitzons, la revista teórica del PSUC, y miembro del consejo editorial de Mientras tanto, desde 1992 hasta su jubilación ha sido profesor de Sociología de la UB. Ha trabajado especialmente sobre las necesidades humanas y sobre el papel de la ciencia y los expertos en conflictos socioambientales, y es socio fundador, desde 2012, del CMES, Col.lectiu per un Nou Model Energètic i Social Sostenible, dedicado a promover las fuentes renovables de energía.

Entre sus publicaciones cabe destacar aquí, L’explosió de les necessitats (1992), Sociología y medio ambiente, con Jorge Riechmann (2000), Mejor con menos. Necesidades, explosión consumista y crisis ecológica (2009) y El final de la era del petróleo barato (2000), libro del que es coordinador junto a Enric Tello.

Salvador López Arnal (SLA): Nos centramos en esta conversación en tu último libro publicado: Las cenizas de Prometeo, Pasado&Presente (colección “Imperdibles”), Barcelona, 2018. Me voy a dejar mil preguntas en el tintero. Empiezo por el título: ¿por qué las cenizas de Prometeo? ¿Del fuego emancipador a las cenizas del fracaso?

Joaquim Sempere (JS): Las metáforas, como los ejemplos, a veces se vengan. A menudo, como en este caso, son polisémicas. Prometeo aquí simboliza el fuego de los combustibles fósiles, y la civilización moderna asociada a ellos, con sus excesos depredadores. Pero no ignoro que en el mito helénico simboliza el poder de la técnica y la liberación que esa técnica concede al ser humano frente a los dioses, lo cual hizo decir a Marx que Prometeo es el santo y mártir más ilustre del calendario filosófico. Yo quería también, con esta metáfora, señalar la ambivalencia de la técnica –para el bien y para el mal— y los peligros de un endiosamiento de la especie humana

SLA: Sigo por el subtítulo: “Transición energética y socialismo”. Cuando hablamos de transición energética, ¿de qué estamos pensando exactamente? ¿Transición en singular o transiciones en plural?

JS: En singular. La tarea hoy más urgente es abandonar el modelo energético fosilista y nuclear. La energía nuclear por sus peligros –no me extiendo en ellos, tú mismo los has difundido con gran eficacia en tu larga entrevista con Eduard Rodríguez Farré. Los combustibles fósiles por el calentamiento global y el cambio climático, pero también porque se agotarán en la segunda mitad de este siglo, según estimaciones solventes. La única alternativa viable es el paso a las energías renovables (fotovoltaica, eólica, solar termoeléctrica, hidroeléctrica, de las olas y las mareas –todas ellas para obtener electricidad—, a las que hay que añadir la térmica solar, la biomasa y la geotérmica para obtener calor).

Estas fuentes están ahí, disponibles. Son energías libres y gratuitas. Su gratuidad no significa que su aprovechamiento no tenga costes económicos y ecológicos: se requieren captadores varios que requieren metales y otros componentes, ocupan espacio, etc., todo lo cual cuesta dinero y tiene impactos ambientales. Pero lo decisivo es que no se agotarán mientras dure la humanidad, porque el Sol va a durar más que nuestra especie.

El problema de estas fuentes de energía radica en que exigen estos gastos en espacio y materiales, y los materiales para fabricar los captadores tienen también un límite. El grupo de investigación de García Olivares y Antonio Turiel, ubicado en Barcelona, estima que con las actuales técnicas de captación, no hay metales suficientes para cubrir los actuales consumos energéticos en el mundo más que para unos pocos años. El silogismo es claro: si la única alternativa energética es la de fuentes renovables y si no hay metales suficientes para satisfacer el despilfarro de energía de nuestra civilización, entonces hay que reducir el consumo de energía de la humanidad. En otras palabras: transición energética solo hay una en el horizonte, la que nos traslada a un modelo 100% renovable. Pero esta transición exigirá redimensionar nuestros consumos energéticos.

SLA: ¿Redimensionar nuestros consumos energéticos?

JS: Esto quiere decir vivir con menos objetos y operaciones que usen energía: menos artefactos, menos viajes, menos operaciones (industriales, agrícolas u otras) que gasten energía. Claro que, a la vez, si mejorara la eficiencia energética podríamos hacer más cosas con menos energía, y esto también ayudaría. Pero las mejoras en eficiencia tendrían un peso mínimo: el fondo de la cuestión es que el agotamiento de las actuales fuentes de energía nos conduce inexorablemente a sociedades más austeras, más frugales, con menos viajes y transporte de cosas. Y esto supone un cambio cultural enorme, una mutación civilizatoria brutal.

Cuando se piensa en ello produce vértigo, y un rechazo instintivo en mucha gente. Estamos no solo viciados por la abundancia, sino incapaces de imaginar que esta abundancia pueda no durar, y menos que las actuales generaciones humanas vayan a vivir la escasez. Esto resulta inimaginable, también porque todos los mensajes que recibimos a diario –y no solo los de los reclamos publicitarios— nos ocultan esta perspectiva: más coches, más electrodomésticos, más robots, más viajes, más rascacielos, etc. ¡Vivan ustedes a tope, no hay problema! Pensemos que la energía está en todas partes. La necesitamos para cocinar, calentarnos, fundir metales, viajar, producir alimentos, alumbrarnos, fabricar toda clase de objetos… para casi todo. Sugiero que el lector haga el ejercicio de escudriñar los infinitos usos de la energía que tienen lugar en nuestra cotidianidad. Pero esta perspectiva de escasez no solo tiene facetas negras, también las tiene positivas.

SLA: Por ejemplo...

JS: Estoy absolutamente convencido de que vivir con menos –si tenemos satisfechas las necesidades básicas– nos hará más felices, nos obligará a respetar la naturaleza y a cooperar. Pero sin olvidar que las fases de transición pueden resultar muy duras; podemos vivir grandes desgracias, incluyendo el riesgo real de destruir la sociedad y la convivencia civilizada. En suma, la transición energética obligará a reconsiderar casi todas las dimensiones de la vida humana. Yo la veo como el primer paso en una serie de transiciones más: la agroecológica, la industrial y tecnológica, la del transporte y la ordenación territorial, la cultural-moral. Todos estos cambios se pueden reducir a uno: transición ecológica, que es una mutación profunda del metabolismo de la especie humana con la naturaleza. Así, pues, si transición energética, como he dicho, solo hay una, en cambio hay otras muchas transiciones que deberemos recorrer.

SLA: Has hablado del riesgo real de destruir la sociedad y la convivencia civilizada. ¿No exageras? ¿Por qué sitúas unas coordenadas tan pesimistas-destructivas en el horizonte? ¿Quién en su sano juicio puede apostar por el ecosuicidio?

JS: Ya en su momento George Bernard Shaw habló de “socialismo o destrucción” y Rosa Luxemburg de “socialismo o barbarie”. Desde entonces ha pasado un siglo. Hoy estamos en una situación mucho peor porque estamos muy cerca de los límites de la Tierra. Hoy nos amenazan de nuevo el fascismo y la guerra. Sube una extrema derecha desbocada, enloquecida. Y vuelven los tambores de guerra, sobre todo desde los Estados Unidos. Pero esta vez la lucha por el Lebensraum es aún más plausible que entonces por la escasez inevitable de recursos a corto o medio plazo. Si pudiéramos diseñar el futuro desde un despacho, ajenos a las bajas pasiones, y distribuir racionalmente la población y los recursos, este planeta sería habitable sin graves conflictos, a condición de aceptar vivir con menos bienes y servicios que ahora. Pero como decía Blas de Otero, “vivimos a golpes”, nos peleamos a menudo por trivialidades en las que invertimos absurdamente mucha autoestima.

Me cuesta por esto imaginar una salida ordenada y pacífica al atolladero en que nos ha metido la combinación letal de capitalismo y poderío técnico. No obstante, hay que intentar esa salida ordenada: nos jugamos mucho en ello. Por otra parte, no es que el suicidio colectivo sea la apuesta adoptada. Las dinámicas sociales a veces escapan al control de quienes las desencadenan. La fábula del aprendiz de brujo indica que hace siglos que se sabe que las sociedades se enfrentan a esta maldición.

SLA: Pero teniendo en cuenta las coordenadas en que nos ubicamos, las coordenadas de destrucción de la relación armoniosa entre nuestra especie y la naturaleza, ¿estamos a tiempo de alguna transición? ¿No hemos llegado muy tarde y lo que nos queda es el llanto y el salir lo mejor parados?

JS: Entre la gente más informada está muy difundida la sensación de que ya hemos llegado tarde. Y que, como dices, solo nos queda el llanto. Por ejemplo, prepararnos para cuidar de los peor tratados, alcanzar una armonía interior y olvidarnos de alternativas colectivas o políticas. Pero el futuro tiene la ventaja de no haber ocurrido todavía, y esto permite a cada persona vivirlo a su manera. Mi manera de vivir ese futuro es imaginar alternativas para evitar la catástrofe o minimizar sus peores efectos. En concreto, el cuarto y último capítulo de mi libro propone una transición energética acelerada, un plan de choque. ¿Qué sentido tendría esto? La transición energética va a ocurrir en cualquier caso, porque no hay alternativa viable. Descarto por irreal la energía de fusión, consistente en fundir átomos de hidrógeno y obtener deuterio y tritio y cantidades ingentes de energía en el proceso, es decir, reproducir sobre la Tierra lo que ocurre incesantemente en el Sol, con temperaturas de miles de grados: ¿qué materiales resistirían estas temperaturas?

El propio Carlo della Rubbia, el científico que más ha estado impulsando esta idea, ha dicho hace un par de años que las técnicas para ello no están disponibles ni cabe esperar que lo estén en los próximos 40 años. Nos queda solamente, pues, el recurso a las fuentes renovables: esas están ahí y lo estarán siempre. Así, pues, podemos tratar de acelerar esa transición para que el agotamiento de los combustibles fósiles alcance a la humanidad cuando tenga ya disponible un recambio. Esto evitaría dramas como el que vivió Cuba entre 1991 y 1999, el “período especial”, en que tuvo que adaptarse, de la noche a la mañana, a una economía sin petróleo al fallarle de repente el suministro ruso cuando se hundió el régimen soviético. Esa experiencia es un anticipo del futuro que nos espera si no logramos antes la transición. Pero lo interesante, a mi juicio, es que esa transición puede seguir dos vías: o el control lo mantienen las grandes compañías capitalistas (con grandes huertas fotovoltaicas y grandes parques eólicos, etc. desde los que se vende electricidad a millones de usuarios reducidos, como ahora, a la condición de clientes) o lo toma la ciudadanía, lo tomas tú mediante iniciativas individuales o familiares para instalar paneles en tu casa o empresa o para asociarte con otra gente, en cooperativas u otras iniciativas ciudadanas, e invertir tus ahorros para desarrollar un modelo ciudadano de captación y control de las energías libres. Esto no es irreal.

En Alemania la mitad de la potencia renovable instalada es propiedad de particulares individualmente o asociados en cooperativas. En Dinamarca y Países Bajos ocurre algo parecido. No pretendo que nos ahorremos una revolución a través de un sucedáneo de matriz técnica, no soy tan iluso. Lo que me parece es que emprender una dinámica así –con la colaboración de la sociedad civil y los ayuntamientos, y los propios gobiernos estatales cuando sea posible– obligará a la ciudadanía a implicarse en algo tan importante y estratégico como la gestión de la energía, y el proceso puede tener un componente pedagógico importante, porque ayudará a comprender a gran escala nuestra relación con el medio ambiente; a comprender que no podemos despilfarrar energía y que debemos vivir con menos; y por añadidura a experimentar que podemos convertirnos en agentes económicos activos frente al gran capital.

La transición energética, además, será la primera oportunidad importante en que la población trabajadora vea claramente que una política industrial ecologista le reporta ventajas materiales tangibles, porque las renovables no solo frenarán el cambio climático y mejorarán el aire que respiramos en las ciudades, sino que además crearán muchos puestos de trabajo y abaratarán la factura energética. Por supuesto, esta pedagogía solo tendrá lugar si hay quien difunda la información adecuada y un modelo nuevo de relación de la especie humana con la naturaleza, que tendrá que ser una nueva relación de los seres humanos consigo mismos.

SLA: ¿En qué sentido?

JS: Una relación solidaria y no competitiva para poder compartir recursos limitados. Un obstáculo para reaccionar bien es creer que no hay más que un baremo de bienestar material, el que conocemos hoy. Pero si la sociedad se organiza de otra manera es posible que se pueda proporcionar a todo el mundo alimentación sana, buena y suficiente; vivienda digna; atención sanitaria y escuela para todo el mundo; protección y seguridad vital. Es decir, lo necesario para una vida buena. Habrá que afrontar la posibilidad, muy verosímil, de que no se pueda acceder a muchos de los bienes y servicios que nos hemos acostumbrado a tener: viajes lejanos, abundancia de artefactos de toda clase, automóvil particular, etc. Esto implica otra filosofía de la vida, en la que “tener” sea menos importante que “ser”, “hacer”, “gozar” y “compartir”. Implica abandonar la estrecha visión individualista y posesiva que domina la modernidad, y que se ha extendido por el mundo entero por obra de la hegemonía capitalista euronorteamericana. Superar ese individualismo posesivo para mí supone alguna forma de socialismo. Pero decir esto es no decir nada si no se redefine seriamente el “socialismo”.

Creo que la gente tenderá a organizarse en comunidades locales; será un socialismo más comunitario, de ayuda mutua más personalizada. El estado y las otras instituciones públicas tendrán que velar para que no se reconstituya el poder del gran capital y para que la gente pueda vivir sin el corsé asfixiante de la dinámica expansiva impuesta por la organización económica: tener más, consumir más, viajar más, correr siempre tras una supuesta felicidad de valor muy discutible. Hay que substituir la economía del acaparar y acumular por una economía de las necesidades.

SLA: ¿Diferencia entre ambas?

JS: Una economía de las necesidades se guía por objetivos cualitativos: obtener buena comida, ropa, vivienda, salud, seguridad, etc. Una vez satisfechas estas necesidades (más unos excedentes para hacer frente a los imprevistos, como accidentes, incendios o inundaciones, y mantener en buen estado las infraestructuras y los bienes de equipo), ¿para qué seguir trabajando y produciendo? ¿Para qué asumir más desgaste laboral y más extracción de recursos de la Tierra?

La economía del acaparar, acumular y crecer –que es la que tenemos ahora–, en cambio, está dominada por una dinámica cuantitativa, ajena a lo que realmente importa en la vida; una dinámica absurda, según la cual tener más dinero en las cuentas bancarias es sinónimo de éxito, de salud económica, sin importar que los negocios de los que procede este dinero dependan de la explotación de hombres, mujeres y niños, de condiciones de trabajo infames, de la destrucción de bosques, del desplazamiento de poblaciones para construir presas o extraer minerales del subsuelo. Todo ello para que unas minorías opulentas, que se ahogan ya ahora en sus propias fortunas, sigan enriqueciéndose. ¿No es absurdo que unos “fondos buitre” se apoderen de bloques enteros de viviendas y expulsen de ellas a sus moradores subiendo los precios para especular, para ganar aún más dinero del que ya tienen, o para algo aún más abstracto, como cuadrar las cuentas de unos bancos? Esa economía es la economía capitalista, que tiende sin cesar a despegarse de los objetivos de la vida de las personas, a destruir la vida, a generar inseguridad permanente. Es una economía de reproducción ampliada. Para vivir bien y sin destruir la biosfera basta una reproducción simple.

La economía de las necesidades funciona con reproducción simple. Además, la economía capitalista se basa en unas estructuras impelidas por tendencias ciegas, cuyo control escapa de la voluntad incluso de sus propios beneficiarios. Marx aludía este fenómeno diciendo que el capitalista es un mero “funcionario del capital”, obligado por la presión omnipresente de la competencia a maximizar sus ganancias, lo quiera o no.

SLA: Pero, con disculpas anticipadas, hablar en estos momentos, pensando en la que está cayendo casi en todas partes, en superación del modo de producción, de la civilización capitalista, ¿no es absolutamente quimérico? Rusia y China, por ejemplo, dos países importantes en la historia socialista del siglo XX, se rigen por criterios económicos fuertemente capitalistas. No confundimos, una vez, la realidad y el deseo.

JS: En cierto modo tienes razón: parece confundir realidad y deseo. Desafiar esta aplastante deriva –que impresiona mucho en el caso de China, por sus dimensiones y por su “éxito”– parece irrealismo total. En China la consigna de Deng Xiaoping “Enriquecéos” ha tenido un éxito fulminante. Ha logrado catalizar las energías sociales del país, que en menos de 30 años ha superado la pobreza de cientos de millones y ha generado un tejido industrial y un aparato educativo e investigador espectacular con un enorme consenso social. El dinamismo capitalista ha logrado resultados impensables con las fórmulas comunistas de Mao Zedong (aunque con riesgos de devastación ecológica de grandes dimensiones). La moraleja parece clara: en el mundo de hoy no funcionan los ideales morales y políticos de una solidaridad frugal, sino la motivación que introdujo el industrialismo capitalista: el interés individual, desde sus formas más moderadas hasta la codicia más feroz, y la seducción de la industria high tech.

El único argumento sólido no es a favor del socialismo sino contra la viabilidad, a la larga, del capitalismo por la imposibilidad del crecimiento indefinido. Esto me reafirma en la idea de que una dinámica tan poderosa solo puede detenerse con el colapso, la catástrofe, el choque con los límites del planeta. Es una idea horrible, pero no veo por dónde puede penetrar, si no, el ideal de una “sobriedad feliz” en este mundo embriagado de pasión posesiva y de veneración religiosa por la tecnología más sofisticada. Solo en algunas sociedades andinas parece haber capacidad colectiva –no sabemos hasta cuándo— de resistir a la tecnolatría y recuperar una armonía espiritual con la naturaleza. Admitir la fuerza de esta seducción fáustica implica imaginar una transición dolorosa y convulsa, tal vez prolongada, llena de renuncias, a otro mundo de valores, solo viable, a gran escala, tras el fracaso de los últimos intentos de prolongar sociedades basadas en el saqueo de la biosfera y la corteza terrestre. Pero a la vez creo indispensable construir desde ahora mismo el andamiaje de valores –pero también de prácticas sociales– que apunten hacia esa solidaridad frugal ecosocialista. Para mí esta es la única alternativa hoy practicable al fatalismo.

Añado a esto dos argumentos distintos. Uno es voluntarista: o hacemos algo o la barbarie se nos come. Creo llegado el momento de superar el sentimiento de inferioridad posterior a la caída de la URSS y del bloque soviético. La izquierda, y con ella la gente de a pie, se dejó convencer de que “no hay alternativa”. Pero desde 2007 la percepción popular está cambiando. En una reciente encuesta de la SER en España, a finales de 2018, el 43% de los encuestados afirmaba que capitalismo y democracia son incompatibles. Los atropellos de la banca y del gran capital contra la población contribuyen también al cambio de percepción: la banca ocupa en las encuestas el primer puesto como entidad más nociva para la ciudadanía. Debemos superar el complejo de inferioridad. Sin ello costará mucho reconstruir un proyecto de mejora y de liberación. A la vez, claro está, tenemos que redefinir el socialismo como proyecto viable, sin las quimeras de otros tiempos.

Me avergüenza escuchar –como me ha ocurrido hace solo unos meses– una versión de la Internacional que llama a construir el paraíso en la Tierra. Mi segundo argumento arraiga en una previsión de la realidad. La imposibilidad –por paulatino agotamiento de los recursos naturales– de que la economía siga creciendo va a poner contra las cuerdas el capitalismo, que no puede subsistir sin crecimiento. Como ya ha ocurrido desde 2007, si no puede hacer negocio con la economía de las cosas, el capital hace negocio con las finanzas, extorsionando más y más a las poblaciones. Esto generará crisis sociales y políticas que van a transformar el panorama y van a hacer posible lo que hoy parece imposible; que van a educar a las multitudes con la “pedagogía de la catástrofe”. Pero… ¡cuidado! Estas crisis en los primeros momentos pueden desembocar en autoritarismos, ecofascismos, tiranías de nuevo tipo; es lo más probable ante la falta de alternativas disponibles hoy y ante la aplastante hegemonía cultural del individualismo neoliberal y consumista.

Mi visión a corto plazo es pesimista. Pero las crisis siempre han servido, también, para una pedagogía de masas. Como sostengo en el libro, el aprendizaje por shock puede desencallar situaciones que hoy por hoy parecen inmutables. A condición, eso sí, que paralelamente se construyan alternativas viables que estén disponibles en los momentos difíciles. Lo cual supone una batalla cultural, pero también batallas sociales y políticas concretas para ir construyendo embriones de futuro que puedan servir de base para tomar el relevo cuando sea posible. Estas batallas concretas las imagino tanto desde posiciones de gobierno (municipal, regional, estatal) como desde la sociedad. Crear cohesión social a través del asociacionismo, los sindicatos, las entidades cívicas y culturales, o a través de microiniciativas en los barrios, las escuelas, los hospitales, etc. es indispensable.

SLA: Tu interés por estos temas es antiguo, tal vez nos acerquemos a los 40 años. ¿Cuáles han sido tus principales maestros en este largo recorrido?

JS: Quien me abrió los ojos sobre todo esto –a mí y a tantos otros- fue Manuel Sacristán, que fue para mí maestro, compañero de lucha y amigo personal. Su clarividencia y libertad intelectual le hicieron apreciar el informe Meadows, encargado por el Club de Roma y publicado en 1972 con el título Los límites del crecimiento. Cuando todo el mundo, a derecha e izquierda, clamaba contra este informe porque alertaba de que “la fiesta” tenía los días contados, Sacristán fue de los pocos, junto con los ecologistas, que lo tomaron en serio. Desde el marxismo cabe citar también a Wolfgang Harich. Luego me fui introduciendo en el pensamiento ecologista, especialmente gracias a Naredo y Martínez Alier en España y con numerosas lecturas, y en los intentos de síntesis “rojiverde”, que luego añadieron el violeta y el blanco en la paleta. Las revistas fundadas por Sacristán, Materiales y mientras tanto, fueron plataformas destacadas en este proyecto de síntesis, cuya matriz política era hacer converger los programas de emancipación socialista, ecologista, feminista y pacifista en un único impulso. Por cierto, este año hará 40 años que publiqué mi primer trabajo ecologista, en la revista teórica del PSUC Nous Horitzons.

SLA. Hablas también en tu libro de socialismo, ¿en qué tipo de socialismo estás pensando? Lo defines así: “una alternativa democrática ecológicamente consciente”. A veces hablas de democracia social.

JS: A la definición que citas hay que añadirle la componente igualitaria y solidaria, la noción de suficiencia (o frugalidad) y la de una economía estacionaria, sin crecimiento. Es el sueño del socialismo de siempre al que se añade la idea de que la abundancia material no es condición necesaria de la igualdad social (lo cual implica acentuar el componente moral y jurídico al modelo socialista marxista), y el rechazo del crecimiento económico.

SLA: Entiendo bien si señalo, que, desde tu punto de vista, si la transición energética tiene éxito, el socialismo o una sociedad afín será el tipo de sociedad en la que la especie humana podrá seguir subsistiendo en equidad y en armonía con la naturaleza.

JS: Bueno, considero la transición energética ciudadana o democrática como primer paso de una transición ecológica. Considero, además, que es imposible esa mutación ecológica si persiste el capitalismo. El capitalismo exige no solo acumulación incesante de valor, reproducción ampliada del capital, sino también elevadas tasas de ganancia que cada vez son más difíciles de obtener debido a la creciente escasez de recursos naturales. Ante esta dificultad el capital deriva hacia el negocio financiero, fomenta el endeudamiento de particulares y de gobiernos para tener oportunidades alternativas de negocio, acude a la especulación financiera, etc. Esto genera la existencia de enormes cantidades de dinero virtual que sobrevuelan nuestras economías sin saber dónde invertirse, con grandes riesgos de inestabilidad y ruina, como ya se empezó a ver con la crisis de 2007-2008. Hace falta liberarnos de estas amenazas. Habría que controlar las finanzas con la intervención pública (por ejemplo, monopolio público de la banca) y otras fórmulas complementarias, como una banca cooperativa de proximidad, cajas de ahorro regidas por los principios sociales de cuando nacieron a finales del siglo XIX. Las cajas de ahorro, no lo olvidemos, eran empresas financieras sin afán de lucro; sus excedentes o beneficios se destinaban a fines sociales, no iban a parar al bolsillo de nadie. Y funcionaban muy bien. Pueden servir también las monedas sociales locales para fomentar la economía local, relocalizar, “desglobalizar”. Ya hoy las empresas cooperativas desarrollan actividades que el capital privado abandona por falta de rentabilidad.

El asunto es que el capital privado busca rentabilidades crematísticas excesivamente elevadas, que ya no son posibles; las cooperativas, por el contrario, se conforman con rentabilidades inferiores: les basta trabajar sin pérdidas y con ganancias modestas. Las cooperativas y la llamada economía social en general están mejor adaptadas a un mundo trabado por la escasez de recursos, y ayudarán a caminar hacia una democracia social o ecosocialista. Por así decir: tenemos fórmulas empresariales ya disponibles y experimentadas en la práctica. Por socialismo entiendo una sociedad donde el carácter social de la riqueza se traduce en bienestar para todos y no para minorías. Y por ecosocialismo entiendo, además, “hacer las paces con el planeta”, por usar las palabras de Barry Commoner. Esto no supone que vaya a ser fácil: la lucha del capitalismo contra cualquier tentativa opositora será feroz, y habrá que prepararse ante ella.

SLA: Y entonces, si es así, tal como dices, ¿cómo empezamos a prepararnos ante ella? ¿Con qué medios y fuerzas contamos? Las organizaciones de izquierdas no defienden programas o plataformas anticapitalistas. Ni en España ni prácticamente en todo el mundo.

JS: En efecto: ni anticapitalistas ni ecologistas o ecosocialistas. Pero creo que ha llegado el momento de perder el miedo y exigir con energía un cambio de rumbo. Los niños y adolescentes de Suecia, Bélgica, Francia, Alemania y Holanda, con sus huelgas escolares y sus protestas contra el cambio climático, son un síntoma y un ejemplo extraordinario. Una adolescente sueca de 16 años, Greta Thunberg, les dijo a los gerifaltes del mundo entero reunidos el 2018 en Davos, tras calificarlos de “inmaduros”: «Quiero que actuéis como si se estuviera incendiando vuestra casa, porque se está efectivamente incendiando». Los adultos tenemos que adoptar este coraje y esta determinación. Hace falta perder las inhibiciones causadas por el antes mencionado complejo de inferioridad. Pero a la vez me parece que lo importante es construir política diaria, desde los gobiernos municipales y desde los barrios, desde los parlamentos y desde las cooperativas. Allí donde se gobierna –Madrid, Barcelona y otras ciudades– se toman iniciativas que van en una buena línea anticapitalista y ecologista. Por ejemplo, imponer medidas a la construcción para ampliar el parque público de viviendas, tomar iniciativas piloto para combatir la pobreza energética con rehabilitación de viviendas populares, pacificar el tránsito urbano, mejorar el transporte público, utilizar la contratación pública para fomentar la economía social y solidaria, y otras por el estilo. Es poco, pero es que las competencias del poder municipal son escasas y están muy condicionadas por el aplastante poder del capital privado.

A mí estas iniciativas me sugieren que existe ya una cultura política bastante adecuada para ir dando pasos hacia adelante. Confío en que, además, se vaya aprendiendo sobre la marcha. Y a la vez hago un llamamiento para que no se deje de reflexionar y debatir sobre los siguientes pasos a dar y sobre las perspectivas a plazo medio y largo.

No veo otra manera de construir el futuro más que paso a paso, preparándose a la vez, en el terreno programático, para aprovechar las crisis más serias cuando estas se declaren. Solo si tenemos alternativas radicales pensadas podremos aplicarlas aprovechando las crisis inevitables que sobrevendrán. Al fin y al cabo, casi todas las revoluciones acaecidas se desencadenaron con motivo de catástrofes sociales, empujadas por la fuerza de las cosas, por desastres, sobre todo guerras, que quebrantaban el orden social y la hegemonía de las clases gobernantes.

SLA: Un punto complementario. Surgen voces críticas en ocasiones en torno a la inconsistencia del decir y hacer de colectivos ecosocialistas. Hablan estos, dicen los críticos, de que debemos vivir de otra forma, pero, en cambio, los que afirman la necesidad de esos cambios radicales siguen viviendo de la misma forma que tanto critican. ¿Podemos vivir de forma equilibrada y homeostáticas en sociedades que, en su conjunto, no lo son en absoluto? ¿Tienen sentido esas críticas?

JS: Interpreto tu pregunta en dos líneas distintas. Una es la ejemplaridad moral de los dirigentes y activistas en su vida cotidiana. Otra es la de las “experiencias de vida alternativa”, como crear cooperativas o comunas agroecológicas en zonas rurales. Esta “democracia experimental” no transforma por sí sola la sociedad, pero genera embriones de futuro. Las “ciudades o pueblos en transición” –de las que describo en detalle un caso irlandés en mi libro– son un conjunto de experiencias sumamente interesantes para hacer ver que se puede vivir de otra manera, en comunidades, reduciendo las necesidades de transporte y mejorando todos los parámetros ecológicos y sociales, incluso ya en nuestra sociedad, sin esperar un futuro emancipado y contribuyendo a crearlo. No debe desaprovecharse ninguna posibilidad de trabajar hoy por ese futuro deseable. Ese futuro lo veo como resultado de la convergencia de múltiples iniciativas de todo tipo, de las que debe desterrarse todo sectarismo y exclusivismo. Que cada quien haga lo que crea conveniente, y tratemos luego de generar sinergias para reforzarnos mutuamente.

SLA: Déjame insistir en el tema. ¿Es posible conciliar el capitalismo con la vida de nuestra especie en la tierra? ¿Existe o puede existir un capitalismo humano y armonioso con la naturaleza?

JS: La experiencia histórica nos dice que no. Y cuanto más nos acercamos al agotamiento de los recursos, los beneficiarios del sistema parecen volverse más agresivos con la naturaleza y con la sociedad, más intratables, más codiciosos. Tal vez la emergencia de una derecha extrema vociferante es sintomática de que la oligarquía del dinero se sobreexcita ante la perspectiva de cualquier merma en el negocio y en el poder, que percibe cada vez más como plausible. Quiero añadir, sin embargo, que no hay que confundir capitalismo con perversidad intrínseca del empresariado. Muchos empresarios –y más cuanto más ricos– están del todo impregnados por la mentalidad maximizadora del sistema. Se parecen mucho a esa figura del “funcionario del capital”. Sus decisiones económicas parecen directamente emanadas de la estructura socioeconómica. Pero aún hay empresarios, sobre todo pequeños y medios, que no se dejan gobernar por la ley de hierro de la acumulación y aún se guían en sus decisiones por evaluaciones que toman en consideración factores cualitativos, personales, humanos. Podría citar casos de empresarios catalanes no pequeños que no han aceptado ofertas tentadoras de multinacionales de quedarse con el negocio por no aceptar que sus empresas se conviertan en pieza de juego en el casino financiero y que los nuevos dueños echen a la calle a toda la plantilla, arruinen la comarca en que están implantadas las fábricas y liquiden una tradición industrial familiar de la que estos empresarios están orgullosos.

En un futuro justo y deseable como el que imagino puede ser muy beneficioso el papel de empresarios con esta mentalidad. Sus capacidades empresariales son un activo importante y valioso que sería absurdo desaprovechar. Lo importante sería disponer de una especie de constitución laboral que protegiera al personal trabajador en cualquier circunstancia y garantizara su condición de ciudadanía en todos los órdenes de la vida pública, incluido el económico. Además, si el estado controla el poder financiero y lo utiliza para el interés general, dejando márgenes adecuados a la iniciativa privada, seguro que otros muchos empresarios se apuntarían a fórmulas civilizadas como las mencionadas. Mi idea del socialismo o democracia ecosocialista incluye un gran pluralismo en las fórmulas económicas concretas: planificación e intervencionismo público, sector público de la producción, cooperativas, empresa privada pequeña y media, incluida la pequeña empresa personal o familiar. Hablo de “socialismo experimental”, que debería dotarse de instituciones políticas muy ágiles y flexibles para ir corrigiendo sobre la marcha los errores y disfunciones con mecanismos democráticos participativos en un marco de libertades políticas que lo faciliten. No debemos echar en saco roto las experiencias del socialismo y el comunismo del siglo XX. Debemos aprender de sus errores y fracasos, sin olvidar que tuvieron también buenos resultados en algunas cosas. La dimensión democrática es fundamental por principio. Pero lo es también por pragmatismo: permite corregir los errores sobre la marcha con más agilidad gracias al debate público. Además, la democracia bien entendida no es incompatible con la concentración momentánea del poder en situaciones de emergencia que exijan decisiones rápidas y administración ágil de los recursos.

En mi libro recuerdo cómo la economía estadounidense se transformó de la noche a la mañana cuando el gobierno decidió entrar en la segunda guerra mundial tras el ataque japonés a Pearl Harbour en 1941. Se convirtió en cuestión de semanas y meses en una economía de guerra. Se dejaron de fabricar coches para fabricar tanques. Las mujeres sustituyeron masivamente a los hombres en las fábricas. Se implantó el racionamiento de alimentos y energía. Todo ello sin cambios en el sistema político, que mantuvo los baremos democráticos anteriores.

SLA: O sea, que para tí socialismo y democracia deben ir juntos.

JS: Desde luego. La democracia y las libertades políticas –que, por cierto, no son lo mismo, aunque deberían ir siempre juntas– son condición de libertad, garantías legales y gobierno de la gente. ¿Puede haber un socialismo sin estos ingredientes? No lo creo. La falta de estos ingredientes fue una causa decisiva del fracaso de los experimentos comunistas del siglo XX. La gente se fue sintiendo ajena a aquellos regímenes sociopolíticos, que encima no cumplieron las promesas de bienestar material que habían hecho. El gran problema será siempre cómo arrancar el poder de manos del gran capital, sin lo cual no es posible salir del capitalismo. Quien no aborde la cuestión del poder de clase seriamente no podrá construir ninguna democracia social, ningún ecosocialismo. Por otra parte, puede ocurrir, como ya ocurre, que haya regímenes autoritarios gobernados por partidos llamados comunistas (yo lo califico en el libro de “capitalismo rojo”). No tengo la menor idea de hacia dónde pueden derivar estos regímenes, China y Vietnam sobre todo. De momento están dando un impulso tremendo a una civilización industrial que repite a escala incrementada la devastación acelerada de la biosfera iniciada por el capitalismo tradicional. Es una bomba de relojería que puede acelerar la crisis ecológica mundial con consecuencias catastróficas. Incluso teniendo en cuenta que China es ya la primera potencia mundial en energías renovables y ha desarrollado tecnologías muy avanzadas en este campo.

Pensemos en la demanda mundial de cobre, cobalto, litio y otros metales poco abundantes que puede desencadenar la transición china a las renovables, y que puede arruinar las posibilidades de países más débiles de hacer su propia transición. Por otra parte, su régimen fuertemente estatalista parece estar erosionando los elementos comunitarios de la sociedad china que aún se conservan y erosionando así la capacidad de resiliencia de esa sociedad. Aunque los países de “capitalismo rojo” tienen la ventaja sobre los de capitalismo liberal de que la política, por ahora, no se deja dominar por el poder del dinero, no sabemos si esto va a durar o si van a acabar en una plutocracia (seguramente de nuevo tipo, más autoritaria). Tener un poder político que domina sobre la economía ayuda a tomar medidas de reglamentación y planificación a gran escala que pueden ser útiles en momentos difíciles. Pero a la larga, sobre todo si destruye toda autonomía de la sociedad –que ha sido el destino del comunismo de estado del siglo XX–, el desenlace ni es moralmente atractivo ni ecológicamente resiliente. Puede resultar otra forma de barbarie, una sociedad-hormiguero, un eco-autoritarismo de pesadilla.

SLA: ¿Tiene la humanidad, en su conjunto y por hablar en términos generales, consciencia de nuestros límites?

JS: No, en absoluto. Se han hecho progresos en la consciencia ecológica, pero no en la consciencia de los límites. Se sigue con la mentalidad descrita por Kenneth Boulding como “economía del cow boy”: no importa agotar un ecosistema porque siempre encontraremos otro disponible un poco más lejos. Hace falta pensar en términos de “economía de la nave espacial Tierra”, sin alternativa viable fuera de la nave sideral.

SLA: ¿Y cómo crees que puede avanzarse en eso, en tener conciencia de que somos una especie con límites, en que no hay alternativa viable fuera de nuestra nave sideral?

JS: Con información científica en las escuelas y los medios de comunicación, exponiendo los casos en que se hace patente, etc. Y cuestionando la tecnolatría imperante, el amor por los robots, per ejemplo. No puedo comprender que se fabriquen robots para cuidar a personas dependientes, ancianos o gente con movilidad reducida, cuando no se puede sustituir por una máquina la presencia humana, el contacto de una mano con la de otra persona, la calidez de otro cuerpo cerca del tuyo. Hay que superar esta alienación emocional inhumana. ¿Nos estamos volviendo locos? Pero una toma de consciencia puramente teórica no basta si la gente no comprende que los límites nos imponen formas de vida diferentes a las actuales. Y este aprendizaje solo puede hacerse de verdad y masivamente mediante experiencias de vida, viviendo de otra manera y comprobando que es posible y que se puede gozar de una vida tan satisfactoria e incluso más.

SLA: Te leí no hace mucho un artículo sobre el ecologismo de Marx. La tradición marxista, más allá de las prácticas de las sociedades del socialismo real, ¿estaba en condiciones de entender estos problemas? ¿No hay un Marx muy pero que muy desarrollista, deslumbrado incluso por las conquistas y avances capitalistas?

JS: Sí, tienes razón, Marx siguió siendo desarrollista hasta el final, o al menos hasta muy avanzada edad. Estaba deslumbrado por el potencial de la industria moderna para elevar la productividad del trabajo. Esto permitía suponer que esa industria colocada en relaciones socialistas de producción proporcionaría a la humanidad abundancia material y tiempo libre. De ahí que el socialismo marxista, en todas sus versiones, se haya vinculado tan estrechamente a una visión productivista y desconfíe tanto de la crítica ecologista del progreso técnico-industrial. Lo que pasa es que Marx era un genio, tenía una capacidad intelectual excepcional, que le permitía observar la realidad y descubrir en ella facetas que no encajaban con su propio sistema de pensamiento. Y en lugar de silenciarlas para preservar la integridad conceptual de su sistema, las estudiaba y reflexionaba sobre ellas. Los “atisbos político-ecológicos” que Sacristán hizo observar en la obra de Marx y Engels muestran que ambos autores comprendieron que el capitalismo tiende a sobreexplotar “las dos fuentes de la riqueza, la fuerza de trabajo humana y la tierra”; se dieron cuenta de que las grandes ciudades rompen la circularidad de los nutrientes agrícolas, y que son metabólicamente inviables, etc. Pero no imaginaron que la especie humana llegaría a topar con los límites del planeta Tierra. Se puede entender por una razón muy evidente: en sus años de madurez la población del mundo ascendía a unos 1.500 millones de personas. Hoy estamos en 7.500 millones, se ha multiplicado por 5, y los impactos ecológicos han crecido en un factor muy superior a 5 debido a la agresividad de las técnicas actuales, tanto mecánicas como químicas y de todo tipo. Lo que no debemos hacer, en ningún caso, es tratar de “salvar” a toda costa a Marx y Engels. Debemos pensar “con” ellos, pero más allá de ellos también. Lo demás es escolástica estéril.

SLA: ¿La tradición emancipatoria marxista no ha abogado siempre (o casi siempre) por el desarrollo de las fuerzas productivo-destructivas pensando en un conflicto, contradicción decíamos, con las relaciones de producción capitalistas que impedían su máxima manifestación, al tiempo que abonaban por un comunismo de la abundancia donde las necesidades, todas ellas y de todos, quedarían satisfechas?

JS: Sí, y esto puede formularse más o menos así: los marxismos son formas de evolucionismo, tomando este término en sentido lato. Para el evolucionismo hay leyes internas de evolución. A este paradigma podemos oponer un paradigma ecológico, en que las sociedades interactúan constantemente con el entorno, se adaptan a él, lo modifican etc. Aunque haya evolución, esta se produce dentro de los marcos ecológicos. Si estos marcos se destruyen, no hay evolución que valga: se detiene, o colapsa, y si acaso vuelve a empezar sobre otras bases en el nuevo marco que aparezca. Si agotamos los recursos que hacen posible el tipo de industrialismo actual, este puede colapsar. Entonces puede tal vez reconstruirse otro marco ecológico e iniciarse un nuevo ciclo evolutivo. Pensar en términos de conflicto entre fuerzas productivas(-destructivas) y relaciones de producción resulta un punto de vista estrecho, a menos que entendamos las “fuerzas productivas” de un modo bastante distinto, como acción humana que actúa en un entorno ecológico respetando sus leyes y ritmos para lograr mantener su capacidad para alimentarnos y darnos otros recursos de un modo permanente en el tiempo. Esto supondría un metabolismo relativamente estable, una economía estacionaria, sin crecimiento. La “contradicción” sería, si acaso, entre este imperativo de estabilidad y unas “relaciones de producción” que empujan sin cesar al crecimiento, al aumento de escala, a la voracidad incesante de unos recursos agotables.

Yo me paro aquí: no he reflexionado bastante sobre si se puede mantener el esquema de la “contradicción”, pero en todo caso habría que redefinir todos los conceptos implicados y admitir el cambio de paradigma, abandonando el paradigma evolucionista puro y adoptando el ecológico.

SLA: Señalas en el prólogo que la revolución industrial del XVIII en Europa Occidental, en Inglaterra inicialmente, supuso un cambio cualitativo en la historia de la humanidad. ¿A qué cambio cualitativo haces referencia? ¿No hubo otros “cambios cualitativos” antes de la irrupción del capitalismo?

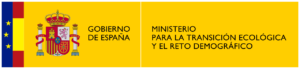

JS: Me refiero al cambio cualitativo que supuso quebrantar un metabolismo entre especie humana y naturaleza que era básicamente circular y basado en la fotosíntesis. Homo sapiens empezó viviendo como un primate más, con escasa capacidad para modificar el entorno biofísico. No obstante, el dominio del fuego le permitió, hace muchos milenios, deforestar superficies considerables. Pero la modificación humana de los ecosistemas siempre resultaba en otros ecosistemas, a menudo simplificados pero aún viables. El Neolítico supuso un gran cambio cualitativo. Los humanos pasaron de recoger de la naturaleza lo que esta brindaba a transformarla para que le brindara otros frutos y en cantidades mayores. Agricultura y ganadería permitieron así alimentar a más gente. Se estima que durante el Paleolítico la población humana mundial no superó los 20 o 30 millones de personas. Con el Neolítico y la agricultura tiene lugar un despegue demográfico que llevará gradual y lentamente a los 900 millones de habitantes de la Tierra hacia el año 1800, y luego a un salto espectacular, hasta los 7500 millones de hoy, con el industrialismo.

Por cierto, hay en algunos pensadores jóvenes españoles (Emilio Santiago Muiño, Héctor Tejero, o ya veteranos como Jorge Riechmann y Fernández Liria, entre otros) una interesante atención a las aportaciones civilizatorias neolíticas, entroncando con autores tan importantes como Lewis Mumford, que proponía una “sociedad orgánica” capaz de asumir selectivamente los avances científico-técnicos y valoraba este largo período histórico que empezó con la agricultura (con su elogio del “huerto” o “jardín” –en inglés hay una sola palabra para ambos conceptos–), o como Hobsbawm, que dijo que el final del Neolítico ha sido el acontecimiento histórico central del siglo XX. ¿Y qué vino luego de este final? La múltiple fractura metabólica de la era industrial fosilista y su tendencia al suicidio colectivo.

SLA: Dices también en el prólogo que este libro es fruto del miedo. ¿Miedo, qué miedo es ese? ¿Terror ante un futuro de destrucción y de conflictos bélicos?

JS: Temor a un mundo demasiado complejo y conflictivo, que escape al control consciente y deliberado de los seres humanos, y conduzca a un estado hobbesiano de lucha de todos contra todos, agravada por la enorme capacidad destructiva de las armas y otros dispositivos modernos. Porque tal vez haya factores más mortíferos que las armas propiamente dichas.

SLA: ¿El decrecimiento, como dicen algunos ecologistas, es nuestra única salida? Si fuera así, ¿de qué tipo de decrecimiento hablamos? Una apuesta así, ¿puede ser aceptada democráticamente por grandes mayorías sociales?

JS: Más que una salida o alternativa, el decrecimiento es un destino ineluctable. No podemos seguir extrayendo tantos recursos finitos de la corteza terrestre ni seguir sobreexplotando los renovables. Si se sobreexplota la pesca, la tierra fértil o los bosques, se agotan. Llega el desierto y la muerte. Decrecer nos vendrá impuesto por la fuerza de los hechos. Lo razonable, en tal caso, es dimensionar a la baja nuestro impacto ecológico y reorganizar nuestras actividades para poder vivir adecuadamente. ¿Cómo? Con fuentes renovables tendremos provisión indefinida de energía sin contaminar. Con agroecología de proximidad tendremos alimentos sanos sin química de síntesis. Fabricando artefactos duraderos que puedan repararse cuando se estropeen, funcionaremos con menos metales y otros materiales. Viajando menos y consumiendo productos elaborados cerca, reduciremos la energía destinada al transporte, que hoy quema la mitad del petróleo consumido en el mundo. Y así sucesivamente. No cuesta demasiado imaginar una sociedad sobria que funcione con las mencionadas limitaciones: lo que más cuesta es imaginar cómo llegaremos hasta ahí, si es que llegamos. La adaptación será brutal y dolorosa, probablemente, y se hará anárquicamente, sin programación, a golpes y contragolpes. Hoy la gente no está preparada para una transición suave y ordenada, de modo que los demagogos y falsos profetas, que prometerán la continuidad de la prosperidad consumista, abundarán, dificultando aún más esa transición ordenada. Hay que suponer que mucha gente comprenderá, tarde o temprano, que lo más sensato no será rebelarse en vano contra esa escasez, sino adaptarse a ella con espíritu colaborativo y construir así una vida colectiva lo más aceptable y satisfactoria posible.

SLA: Me quedan mil preguntas más pero no conviene abusar de tí y de nuestros lectores. ¿Me olvido de temas esenciales? ¿Alguna cosa más que quieras añadir?

JS: Walter Benjamin, con misteriosa clarividencia ligada a su extraño mesianismo judío que a mí me resulta intelectualmente muy ajeno, sostenía la posibilidad de irrupción inesperada de lo nuevo en la historia. Era parte de su creencia en una historia no lineal ni determinista. Tal vez las cosas ocurran así. Yo prefiero pensar en términos de lo que en el epílogo llamo “moral de la apuesta”. No hace falta creer a pies juntillas que vamos a lograr lo que nos proponemos para apostar por ello, tratando de contribuir a lograrlo, a mejorar un poco el mundo que nos ha tocado en suerte. Esto es también un llamamiento a la acción.

Salvador López Arnal es profesor-tutor de Matemáticas en la UNED de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

Acceso al artículo completo en formato pdf: Entrevista a Joaquim Sempere sobre Las cenizas de Prometeo

Entrevista a Miguel Muñiz Gutiérrez

“Desde el minuto uno, tras el inicio de la catástrofe de Fukushima, la industria nuclear puso en marcha una estrategia de adaptación que está teniendo éxito en los lugares en que se desarrolla”

“Desde el minuto uno, tras el inicio de la catástrofe de Fukushima, la industria nuclear puso en marcha una estrategia de adaptación que está teniendo éxito en los lugares en que se desarrolla”

Salvador López Arnal entrevista a Miguel Muñiz Gutiérrez sobre la industria atómica y la lucha antinuclear en el número 142 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global que aborda una visión integral de los Derechos Humanos, en el marco del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Miguel Muñiz Gutierrez falleció en diciembre de 2021, por lo que FUHEM Ecosocial quiere rendirle un homenaje a través de esta entrevista.

Salvador López Arnal (SLA): Empiezo por unas preguntas personales si no te importa. ¿De dónde tu interés por el activismo antinuclear? ¿Desde cuándo?

Miguel Muñiz (MM): Para nada lo de las preguntas personales. Mi interés por el tema nuclear despierta a raíz del inicio de la catástrofe de Chernóbil, algo que se decía que era imposible teóricamente. Pero mi implicación como activista comienza con el accidente de Vandellós 1, en 1989.

SLA: Para personas que no estamos tan informados como tú, ¿por qué hay que rechazar la apuesta nuclear?

MM: Gracias por la consideración de informado, tampoco es para tanto. En mi opinión, y fíjate, Salvador, que digo en mi opinión porque lo que diré no es parte de lo que se considera oficialmente el “debate nuclear”, hay cuatro motivos principales para rechazar la energía nuclear.

SLA: Adelante con esos motivos “no oficiales”.

MM: Veamos. Los impactos en la salud de la contaminación radiactiva que emite el funcionamiento cotidiano de cualquier reactor atómico. Muy pocas personas saben que su funcionamiento, digamos normal, emite más de 40 tipos de elementos radiactivos; algunos abundantes, como el tritio, y otros más escasos. Esa radiactividad va al medio ambiente, tiene la posibilidad de entrar en el organismo a través de los alimentos o el agua y, si penetra, pueden provocar enfermedades.

También está la seguridad. Basta recordar Chernóbil en 1986 y Fukushima en 2011, catástrofes irreversibles a escala humana, porque han dejado su huella en todo el planeta; porque aún hoy continúan marcando la existencia de cientos de miles, acaso millones, de personas y seres vivos, y la continuarán marcando durante muchos años.

Y además, los residuos radiactivos. La herencia envenenada de esta era que ya denominamos el Antropoceno. Residuos con los que no se sabe qué hacer, muchos de ellos con una actividad de cientos de miles de años, en los que serán peligrosos. Cerrar las nucleares es la única manera de reducir ese impacto presente y futuro. Y luego pensar qué hacer con ellos.

Además, la vinculación de la industria nuclear civil y militar, no solo por las bombas de uranio, plutonio o hidrógeno, sino sobre todo por los proyectiles de munición de uranio empobrecido; unos proyectiles que se están usando en todas las guerras que han estallado desde 1991, que se usan para perforar blindajes. Unos proyectiles que cuando explotan contaminan con radiactividad, y para muchos años, los lugares en que han explotado, provocando enfermedades en la población.

Esta enumeración no supone prioridad. Respecto al último motivo que te he mencionado, es importante destacar el vínculo entre los siete pacíficos reactores que producen electricidad en España y la fabricación de esa terrorífica munición. El uranio empobrecido con el que se hacen esos proyectiles es un residuo de la fabricación del combustible nuclear que hace funcionar los reactores que generan parte de la electricidad que consumimos, algo de lo que tampoco se informa.

Así, el último motivo podría considerarse el primero desde el punto de vista ético.

SLA: Sí, sí, tal vez, bien visto. Algunas voces ecologistas sostienen que si queremos luchar realmente contra el cambio climático, o apostamos por este tipo de energía o hablamos por hablar. No hay otro camino, “no hay alternativa”.

MM: Es verdad que algunas figuras históricas del movimiento ecologista han avalado la energía nuclear como una tecnología que puede mitigar el cambio climático; el caso más famoso, y publicitado por la industria nuclear, es el de James Lovelock, el creador de la hipótesis Gaia. Su libro La venganza de Gaia produce más lástima que enfado al tocar el tema nuclear… Hay otras personas, generalmente a sueldo de la industria o de fundaciones relacionadas con ella, que fueron miembros conocidos del movimiento ecologista internacional hace años.

Señalemos dos cuestiones; primera, que la energía atómica también produce los gases del cambio climático en todo el ciclo de fabricación del combustible, no se trata de la «energía libre de CO2» que proclama la propaganda de la industria, una industria que ha encontrado en el cambio climático el argumento más potente para justificar su continuidad. Lo que sucede es que la relación entre la cantidad de electricidad que un reactor nuclear produce y la emisión de gases de efecto invernadero, es menor que en las centrales que usan carbón, gas, u otros combustibles fósiles.

Lo que nos lleva a una segunda cuestión, que tiene implicaciones: ante una amenaza ecológica global, ¿podemos valorar una tecnología concreta solo por uno de sus impactos, o hay que considerar los impactos globales, todos los de su ciclo de funcionamiento? Además de su papel en el cambio de sistema energético. Aquí se puede debatir mucho en abstracto, pero la realidad es que todo el debate está determinado por intereses políticos que no podemos dejar al margen.

SLA: Intereses políticos que no podemos dejar al margen, dices. ¿Por ejemplo?

MM: La energía es el núcleo central de toda la producción material, lo que es tanto como decir de toda la organización de la sociedad. El control político determina la producción, distribución y consumo de energía, no las tecnologías disponibles. Eso explica por qué las tecnologías centralizadas tienen prioridad sobre las descentralizadas. La tecnología como la eólica, muy anterior a la revolución industrial, queda arrinconada ante los combustibles fósiles, y solo se desarrolla a partir de la primera crisis del petróleo. Pero dejemos esta línea. Podríamos entrar en un análisis histórico que nos alejaría del tema de esta conversación.

SLA: Sí. Te apartas del tema, en efecto.

MM: Disculpa, lo que quiero decir es que debemos pensar en clave política ante un escenario de transición energética marcado por una catástrofe ambiental, combinada con un crecimiento de las desigualdades. ¿Por qué se mantiene la energía nuclear en el «mix» de generación de la transición energética? Porque es una tecnología centralizada, que permite un fuerte control político; y se mantendrá tanto tiempo como se pueda disponer de uranio. Por eso siempre han sonado tan ridículos los discursos de impugnación del llamado «renacimiento nuclear» (entre comillas) tipo: la energía nuclear no superará «la prueba del mercado», y otras simplezas semejantes.

SLA: Se ha afirmado en más de una ocasión que después del desastre-hecatombre de Fukushima, la industria nuclear tiene los días contados, que es una industria sin futuro, que los seres humanos no queremos vivir al borde del abismo. ¿Coincides con esa opinión-valoración?

MM: No. En 2011 Fukushima supuso el abandono de la estrategia del «renacimiento nuclear», vigente desde 2001; pero desde el minuto uno, tras el inicio de la catástrofe, la industria nuclear puso en marcha una estrategia de adaptación, que está teniendo éxito en los lugares en que se desarrolla, a saber, Europa central, Extremo Oriente y Oriente Medio, con especial predominio de China.

Por supuesto, la industria nuclear no tiene futuro, como no tienen futuro el petróleo, el gas, el carbón, el uranio, etc., todas son fuentes de energía que dependen de un recurso no-renovable, pero no se puede razonar de manera lineal. La cuestión, siguiendo a Hermann Scheer, es, primero, ¿cuántos son, más o menos, esos «días contados», ese no-futuro? Sabemos que se van clausurando centrales, pero también que se siguen construyendo. Entre 2014 y mediados de 2017 se han conectado 27 nuevos reactores nucleares a la red, según los informes del estado de la energía nuclear en el mundo dirigidos por Mycle Schneider. Eso significa que, a nivel mundial, los «días contados» se alargan ya, como mínimo, hasta el último tercio de este siglo XXI. No se puede ignorar este dato.

Y, segunda cuestión, ¿se pueden asumir centrales atómicas funcionando hasta casi el final del siglo sin contar con los riesgos e impactos que suponen? Más importante aún, ¿quiénes sufrirán más esos riesgos e impactos? Aquí no interviene “la humanidad”, intervienen las crecientes desigualdades sociales y territoriales que condenan a una parte de la humanidad en beneficio de la otra. La industria nuclear cuenta con eso.

Los seres humanos no queremos vivir al borde del abismo, por eso una parte de los seres humanos empuja a la otra hacia el borde del abismo, o directamente al mismo abismo, para quedarse más segura y más lejos de ese borde. Ese ha sido el mecanismo histórico y ecológico que documenta la obra Colapso, de Jared Diamond. Las consecuencias son terribles, no basta con no querer verlas.

Por motivos culturales, en España, y en la cuestión nuclear, una parte de la sociedad consciente de los peligros de las nucleares tiende a una cierta táctica del avestruz.

SLA: ¿Qué táctica es esa?

MM: Mete la cabeza en un agujero conceptual, que son los Estados Unidos y Europa occidental. Así se miran solo informaciones sobre la decadencia nuclear en ambos territorios, Estados Unidos y Europa occidental, lo que es verdad, pero se extrapolan esos datos a la situación global de la industria, lo que es un error.

No basta apuntar qué reactores cierran; también hay que contar los que abren. Hay que seguir la vieja consigna ecologista: pensar y actuar localmente y globalmente. Y reflexionar sobre la estrategia global de adaptación de la industria y cómo afrontarla.

SLA: Has citado antes a Hermann Scheer y Mycle Schneider. ¿Quiénes son? ¿Nos puedes informar brevemente?

MM: Muy brevemente. Hermann Scheer, muerto en 2010, fue un impulsor de las energías renovables en su país, Alemania, y en toda Europa. Además de, lógicamente, un crítico implacable de la energía nuclear. Su último libro, El imperativo energético, acabado poco antes de morir, es un documento de una lucidez y de una honestidad deslumbrantes. Scheer vislumbra algunos de los mecanismos empresariales que buscan subordinar la transición energética a los intereses económicos, desmonta las trampas de su discurso, y los denuncia sin concesiones.

Mycle Schneider es un experto, un consultor energético de prestigio que, con diferentes patrocinadores, publica desde 2004 un análisis crítico periódico, ahora anual, del estado de la industria nuclear en el mundo. Cuando en 2001 comenzó el “renacimiento nuclear”, Schneider abordó la tarea de demostrar las falacias en que se basaba dicho “renacimiento”; se trataba, por decirlo así, de impugnar la industria nuclear partiendo de sus propios datos. Su trabajo es de gran calidad y es una guía muy valiosa para seguir la evolución de la industria. Por supuesto sus informes no entran en las zonas tenebrosas de la energía nuclear, no tocan los aspectos de salud relacionados con todo el ciclo nuclear, la contaminación radiactiva cotidiana y sus implicaciones, las vinculaciones militares, los aspectos éticos, etc. Se mantiene dentro de las pautas del «debate nuclear» fijadas por la industria: economía, tecnología y algunas facetas de la seguridad.

SLA: ¿Cuál es la situación actual en los reactores de la central de Fukushima y de sus alrededores? ¿Cuáles son las previsiones a corto y medio plazo?

MM: Mi información sobre Fukushima y Japón, viene del contacto con personas de la comunidad japonesa de Barcelona, y del excelente trabajo de seguimiento que ha venido haciendo hasta hace unos meses el blog Resúmenes de Fukushima. Aunque la información es confusa, se sabe que la reacción del combustible en los reactores accidentados continúa, no se puede detener y nadie sabe cuándo se podrá; de hecho, no se sabe ni como está, ni dónde está, el combustible fundido que mantiene la reacción.