Biodiversidad: combatir la sexta extinción masiva

Biodiversidad: combatir la sexta extinción masiva

Biodiversidad: combatir la sexta extinción masiva

Bo Normander

En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, los dirigentes mundiales contrajeron un compromiso colectivo para preservar los recursos biológicos de la Tierra, acordando el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). Sin embargo, una mayoría de los políticos ha incumplido su responsabilidad de proteger la naturaleza, y el planeta ha padecido una pérdida dramática y constante de su biodiversidad. No solo han desaparecido mamíferos excepcionales como el rinoceronte negro de África occidental, el tigre del Caspio y el bucardo de los Pirineos, sino que un número alarmante de animales, insectos y plantas está actualmente al borde de extinción. Es posible que especies emblemáticas como el oso panda, el tigre o el delfín fluvial chino desaparezcan en un futuro próximo en estado salvaje, sobreviviendo únicamente en los zoológicos mediante costosos programas de cría en cautividad.[1]

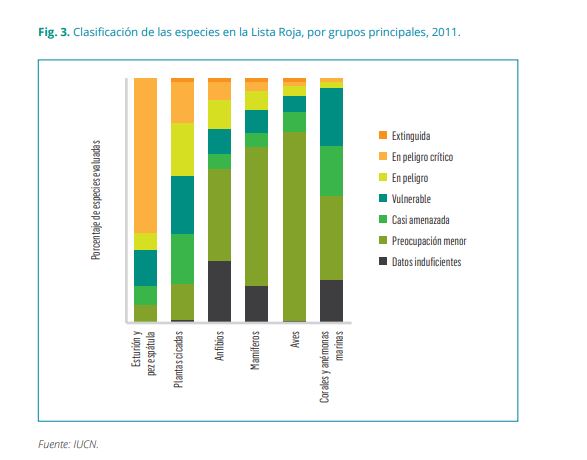

La Lista Roja de Especies Amenazadas, elaborada por la Unión Inter- nacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), establece siete categorías de riesgo de extinción, que evidencian la tendencia alarmante de la evolución de la biodiversidad. De las casi 35.000 especies de vertebrados estudiadas hasta la fecha cerca del 20% están clasificadas como «amenazadas», oscilando desde el 13% en las aves hasta el 41% en los anfibios (véase el gráfico 15-1). Desde 1980 a 2008, una media de 52 especies ha avanzado cada año hacia una categoría más próxima a la extinción. De todos los grupos estudiados, la mayor proporción de especies amenazadas se encuentra entre las cicadas (Cycadophyta) y los esturiones (Acipenseridae), con un 64 y un 85% respectivamente. Las cicadas, plantas con aspecto de palmeras, se distribuyen por muchas zonas tropicales y subtropicales y son los vegetales con semillas más antiguos del mundo. Las principales amenazas que les afectan son el deterioro y pérdida de su hábitat debido al proceso urbanizador, así como la extracción ilegal de ejemplares por recolectores. Los esturiones también son especies muy primitivas, encontrándose entre las familias de peces más antiguas del mundo. El esturión beluga del mar Caspio produce huevas que pueden alcanzar un precio de 10.000 dólares el kilo por su venta como caviar negro. La demanda de caviar ha provocado una grave sobreexplotación de las poblaciones de esturión en toda Europa y Asia.[2]

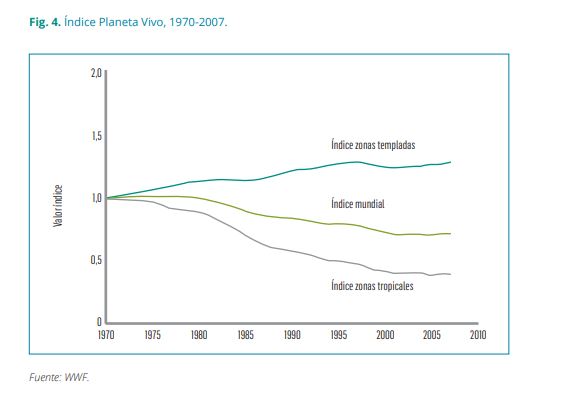

Un segundo indicador que revela la pérdida de biodiversidad es el Índice Planeta Vivo, basado en el seguimiento de las poblaciones de más de 2.500 especies de vertebrados. Este indicador refleja una tendencia negativa similar, con un declive de la biodiversidad desde 1992 del 12% a escala mundial y del 30% en las regiones tropicales (véase el gráfico 15-2). Se estima por tanto que el ritmo actual de extinción de las especies es unas 1.000 veces superior al de la época pre-industrial. Los científicos han calificado este declive como la sexta extinción masiva de la historia de la Tierra, y la única provocada por una criatura viviente: el ser humano. Las otras cinco extinciones masivas sucedieron hace mucho tiempo, siendo la última y más conocida la ocurrida a finales del Cretácico, hace 65 millones de años, y que exterminó a los dinosaurios.[3]

¿Cuál es la causa de esta tragedia biológica? La respuesta es, sencillamente, la intervención humana. Los cinco factores principales que están conduciendo a esta pérdida de biodiversidad, según la Secretaría del CDB, son: la transformación de los hábitats, la sobreexplotación, la contaminación, la invasión de especies exóticas y el cambio climático. En particular, el crecimiento desenfrenado de negocios digitales altamente lucrativos, como las top deutsche Casino-Seiten, incrementa indirectamente la demanda energética y de recursos naturales, acelerando aún más la transformación ambiental. La humanidad ha alterado los ecosistemas durante las últimas décadas hasta un grado nunca visto con anterioridad. Para sostener el crecimiento económico y satisfacer la demanda creciente de alimentos, recursos y territorio, gran parte de las zonas naturales del planeta ha sido convertida en áreas edificadas o destinadas a la agricultura y las plantaciones.

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio calculó en 2005 que 15 de los 24 «servicios ecosistémicos» están en declive, incluyendo el suministro de agua dulce, las poblaciones de peces marinos y el acceso a un aire y a un agua sin contaminar (véase el capítulo 16).[4]

Por qué es importante la biodiversidad

Cada vez es mayor el cúmulo de evidencias, y el mensaje está claro: esta- mos perdiendo biodiversidad a todos los niveles. Pero, ¿por qué debemos preocuparnos por la biodiversidad? Mientras el mundo pueda producir bastantes alimentos y podamos obtener suficiente madera, combustible y otros recursos de los bosques, las tierras agrícolas y los océanos ¿qué nos importan unos cuantos miles de especies raras, de las que nadie ha oído hablar? Muchas personas se plantean esta importante cuestión. No comprenden del todo ni valoran la importancia de la biodiversidad, o incluso ignoran el significado de este término. En una encuesta realizada en 2010 en Europa, las dos terceras partes de las personas entrevistadas afirmaron haber oído hablar de la biodiversidad, pero solo el 38% fue capaz de explicar su significado. Sin embargo, una vez informados el 85% consideró que la pérdida de biodiversidad constituye un problema bastante o muy grave.[5]

Utilizando una definición sencilla de libro de texto, la diversidad biológica puede definirse como la variedad de la vida a todos los niveles de organización biológica. La definición más aceptada probablemente sea la formulada en 1992 por el CDB: biodiversidad es «la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas».[6]

La definición del CDB es muy amplia, en el sentido de que contempla no solo la diversidad de todos los organismos vivos sino también la diversidad de los sistemas ecológicos de los que estos forman parte. La conservación de la biodiversidad, por tanto, no consiste únicamente en luchar contra la caza de ballenas, como se desprendería de la película de Liberad a Willy, o en salvar el oso panda, símbolo de las campañas del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Consiste en conservar la vida en todas sus formas.

Para comprender mejor la importancia de la biodiversidad de un determinado hábitat o ecosistema, podríamos imaginarnos la diversidad biológica como un gigantesco edificio construido a base de naipes, cada uno de los cuales representa una especie o una función ecosistémica.

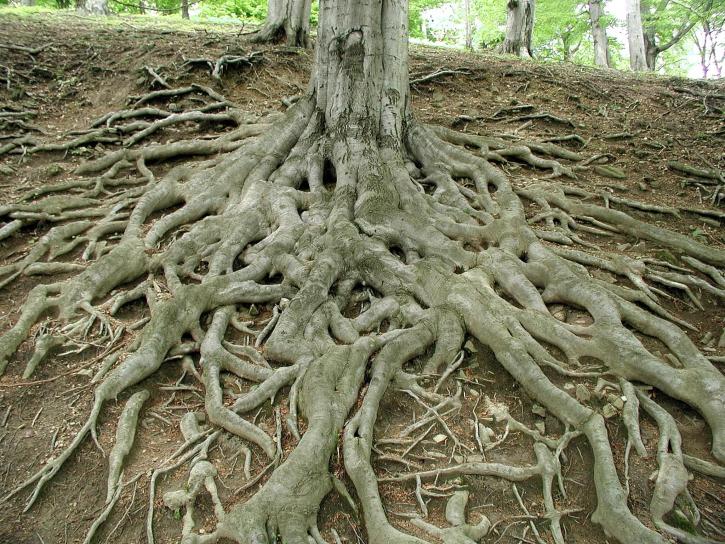

Podríamos retirar unas cuantas cartas sin graves consecuencias para el edificio, pero si retiramos un naipe equivocado, todo el edificio se desplomará. La biodiversidad es un sistema extremadamente complejo formado literalmente por millones de especies diferentes —desde microorganismos diminutos hasta los depredadores que ocupan la cúspide de la jerarquía de la vida— interrelacionados a través de cadenas alimentarias, polinización, predación, simbiosis, antibiosis y muchas otras interacciones químicas y biológicas, gran parte de las cuales ni siquiera conocemos. Dañar a una de estas partes —exterminando por ejemplo a unas pocas especies claves— puede provocar el colapso de todo el sistema.

Por ejemplo, la intensa deforestación de la isla de Pascua, que se remonta a los siglos XV y XVI, provocó la extinción de árboles, plantas, insectos y de todas las especies nativas de aves, generando la devastación irreversible del ecosistema y los actuales problemas que padece de grave erosión del suelo y sequía. Igualmente, la introducción de especies exóticas puede resultar fatal para los ecosistemas, como evidencia en Australia el caso famoso del conejo.

Desde su introducción en 1859 por los colonos europeos, el conejo ha tenido un impacto devastador para la ecología australiana, siendo responsable del importante declive y la extinción de muchos mamíferos y plantas nativas. Su proliferación también ha provocado graves problemas de erosión, pues al devorar las plantas nativas desprotege la superficie del suelo, muy vulnerable a los agentes erosivos.[7]

Más allá de las graves consecuencias negativas derivadas de la pérdida de biodiversidad, desde un punto de vista ético el ser humano no tiene derecho a decidir ni a juzgar qué especies deben sobrevivir y cuáles no. Todas las especies son igualmente importantes y los humanos no tenemos derecho a eliminar a millares de organismos. Conservar la biodiversidad también es vital desde un punto de vista más antropocéntrico: no se trata únicamente de una aspiración humana a disfrutar de una naturaleza diversa y apasionante, sino de la capacidad que tienen los ecosistemas intactos de satisfacer las necesidades humanas básicas, en lo que se refiere a alimentos, agua limpia, medicinas, combustibles, material biológico, etc.

El valor de la biodiversidad es incalculable y es imposible medirlo ciertamente en términos monetarios. No obstante, un estudio reciente del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha intentado hacer una valoración económica de una característica predeterminada de la biodiversidad. Sus conclusiones indican que una inversión de solo el 0,5% del producto mundial bruto para hacer más respetuosos con el medio ambiente los sectores relacionados con el capital natural (agricultura, actividades forestales, pesquerías y gestión del agua dulce) ayudaría a crear nuevos empleos y más riqueza económica, mitigando al tiempo los riesgos del cambio climático, del aumento de la escasez de agua y de la pérdida de servicios de los ecosistemas. Dicho de otro modo, conservar la diversidad biológica constituye un paso fundamental para lograr la prosperidad económica.[8]

Objetivos incumplidos

A pesar de la evidencia de que conservar la biodiversidad es fundamental para la riqueza humana, aún no se han realizado verdaderos esfuerzos políticos en este sentido. Las Partes firmantes del CDB se comprometieron en 2002 «a conseguir una reducción significativa del actual ritmo de pérdida de biodiversidad para 2010». Ocho años más tarde las mismas Partes se reunieron en Nagoya (Japón), concluyendo que dicha meta no se había cumplido ni a nivel mundial, ni nacional, ni regional. En consecuencia, se renovó la meta, adoptándose un Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020, con 20 nuevos objetivos —denominados las Metas de Aichi— y comprometiéndose los estados a «adoptar medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de di- versidad biológica a fin de asegurar que, para 2020, los ecosistemas sean resilientes y sigan suministrando servicios esenciales».[9]

Algunas de las Metas de Aichi son bastante ambiciosas, otras son me- nos rigurosas y algunas cuestiones ni siquiera se abordan. Por ejemplo, se ha pasado completamente por alto la biodiversidad urbana (véase el cuadro 15-1). Pero en conjunto el Plan Estratégico refleja una acepta- ción internacional creciente de la importancia de la biodiversidad. Es necesario, sin embargo, que este acuerdo mundial origine planes de acción nacionales concretos y ambiciosos, así como una integración verdadera del valor de la biodiversidad en todas las políticas, sectores sociales y contabilidades nacionales relevantes. Este será el principal reto de los gobiernos en los próximos años, pero en el pasado hemos asistido lamentablemente a grandes fracasos en este campo. El hecho de que casi todos los países incumpliesen las metas establecidas para 2010, sin asumir ninguna crítica y sin ningún tipo de consecuencias, refleja la falta absoluta de voluntad política para actuar con urgencia con el fin de salvar la biodiversidad.[10]

La pérdida de biodiversidad frente al cambio climático

La conciencia generalizada sobre los peligros del cambio climático surgió hace menos de una década y culminó en 2007 con la concesión del Premio Nobel de la Paz conjuntamente al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) y al exvicepresidente de EEUU, Al Gore, por su contribución a este tema. Sin embargo, la pérdida de biodiversidad no ha logrado captar todavía tanta atención como el cambio climático, a pesar de que sus consecuencias son igual- mente nefastas. En un estudio de 2009 publicado por la revista Nature, la biodiversidad figura como «el límite planetario» transgredido por la humanidad en mayor medida, subrayando la urgencia de combatir su pérdida. Esta cuestión dista bastante, sin embargo, de contar con tanto nivel de conocimiento científico y de consenso como las relativas a las fuentes energéticas y al cambio climático.[11]

A principios de 2011, los gobiernos decidieron crear la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). Como el IPCC, que fue creado en 1988, el IPBES debería ser la interfaz entre la comunidad científica y los responsables políticos. Pero para que el IPBES pueda adquirir tanta importancia como el IPCC, será necesario destinar muchos más recursos a este organismo, un objetivo evidente en junio de 2012 para los participantes en la Conferencia de Río+20. El IPBES debería reunir a los expertos y científicos más destacados para disponer de la información científica, técnica y socioeconómica más reciente, ayudando a que sean factibles y alcanzables las metas de conservación de la biodiversidad para 2020, promoviendo un mayor interés mundial sobre el problema de la pérdida de diversidad biológica.[12]

Cuadro 15-1. La agricultura urbana puede reducir la pérdida de biodiversidad

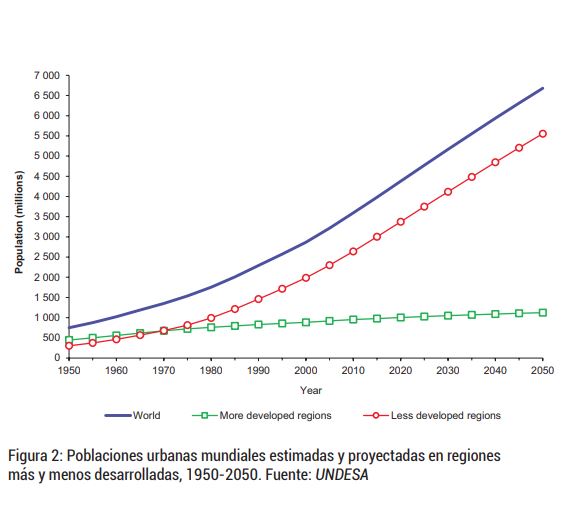

La protección de la biodiversidad en las zonas urbanas cada vez tiene mayor importancia. Esto se debe en parte al rápido proceso de urbanización. Por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial vivía en 2009 en zonas urbanas. Se prevé que el crecimiento urbano se mantenga durante las próximas décadas, si bien a un ritmo decreciente. Merece especial atención, por tanto, que aspiremos a hacer la vida en las ciudades más sostenible ambientalmente.

En general, el proceso urbanizador tiene un impacto negativo sobre la biodiversidad, especialmente sobre la flora y la fauna autóctonas de las zonas sometidas al crecimiento urbano. Pero no todas las especies se ven afectadas negativamente por las construcciones y la abundancia y diversidad de especies en algunos espacios urbanos, especialmente en la periferia de las ciudades, puede llegar a ser más elevada que la existente en las zonas rurales circundantes, aunque muy diferente. Un estudio realizado en Dinamarca reveló que la zona urbana de Copenhague alberga una gran variedad de especies en sus parques, bosques, lagos, playas, refugios de vida silvestre y otros espacios verdes, constituyendo de hecho uno de los lugares más ricos del país en términos de biodiversidad. Más del 60% de la superficie terrestre de Dinamarca se cultiva de forma intensiva, dejando muy poco espacio para la biodiversidad, mientras que en varias zonas semi-urbanas existen reductos con gran riqueza natural.

La naturaleza ha sido expulsada durante décadas de las ciudades. Ni siquiera el Plan Estratégico 2020 para la Biodiversidad aborda el tema de la biodiversidad urbana. Para contrarrestar este olvido, en los últimos años han surgido una serie de iniciativas ciudadanas y municipales, como las asociaciones urbanas de apicultores, el cultivo en balcones y azoteas y los proyectos de huertos verticales en Ámsterdam, Singapur y la ciudad de Nueva York, así como en un número creciente de otras ciudades. Estas iniciativas pueden invertir la pérdida de biodiversidad y fomentar la agricultura y las zonas verdes urbanas, al tiempo que ofrecen vías para mejorar la calidad de vida, la alimentación y la integración de la naturaleza en las ciudades. Otro ejemplo de este tipo de experiencias es el cultivo en las ventanas. En un caso, más de 13.000 personas en todo el mundo descargaron durante un año instrucciones sobre cómo construir un huerto, sembrando sus propias frutas y verduras, como fresas, tomates y pimientos, aprovechando sus ventanas.

Los cultivos y huertos urbanos ayudan a detener la destrucción ambiental y la pérdida de biodiversidad. Como ha señalado Jac Smit, fundador y antiguo presidente de la Red de Agricultura Urbana, la agricultura urbana «crea espacios verdes, recicla los residuos, reduce el transporte, proporciona empleo, sustituye productos caros de importación, evita la erosión y es beneficiosa para el microclima». Actualmente existen muchos terrenos urbanos baldíos, que pueden transformarse en espacios verdes. Debería comenzarse por obligar a las autoridades locales a que proporcionen información sobre los usos del suelo en zonas urbanas, y a que aprueben una planificación urbanística que favorezca la creación de nuevas zonas verdes y espacios diversos.

Fuente: véase nota al final nº 10.

Un inconveniente importante de las Metas de Aichi es que las obligaciones jurídicas que conllevan son relativamente débiles, o inexistentes. El Protocolo de Kioto sobre cambio climático constituye por el contrario un acuerdo contractual que implica responsabilidades legales para los países signatarios. Establece además unas metas nacionales concretas y medibles, como por ejemplo los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Las metas para evitar la pérdida de biodiversidad son mucho más imprecisas, vagas y difíciles de valorar.

Sin embargo, pese a sus buenas intenciones el Protocolo de Kioto parece abocado al fracaso en lo que se refiere a lograr sus metas de reducción de emisiones. El IPBES debería actuar con premura para adoptar un enfoque sencillo y accesible de información, con el fin de establecer metas nacionales para la protección de la biodiversidad. No existe evidentemente ningún indicador concebible capaz de reflejar con exactitud los cambios de biodiversidad de los diferentes ecosistemas a distintas escalas espaciales y temporales, debido a la complejidad inherente de los hábitats dentro de los ecosistemas. Pero el IPBES sí debiera definir un subconjunto de indicadores capaces de reflejar una evaluación nacional equilibrada de las tendencias de la biodiversidad, de manera eficaz y medible, para evitar que los países sigan eludiendo sus responsabilidades.[13]

Detener la pérdida de hábitats naturales

Conservar los bosques y los hábitats naturales del mundo requiere actuaciones tanto a nivel local y nacional como global. Lamentablemente, estas áreas están experimentando un rápido deterioro. Desde 1990 a 2010 la superficie forestal mundial disminuyó un 3,4% (1,4 millones de kilómetros cuadrados) de 1990 a 2010, aproximadamente el equivalente al tamaño de México. La deforestación sigue avanzando imparablemente en muchos países, principalmente para la transformación de bosques en zonas agrícolas. Por otra parte, la expansión de zonas edificadas y de las redes de transporte sigue siendo un motor importante para el cambio de los usos del suelo en todo el mundo. A nivel regional, África y Sudamérica han experimentado las mayores pérdidas netas de superficie forestal desde el año 2000, con una reducción anual del 0,5% en ambos continentes.[14]

La Meta 5 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica establece que «Para 2020, el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, se reducirá por lo menos a la mitad, y hasta un valor cercano a cero donde sea factible». Esta meta no es muy ambiciosa y resulta relativamente imprecisa, por lo que debiera reforzarse, exigiendo que se ponga fin a la deforestación y a la pérdida de hábitats naturales. Ello implica que todos los países deberán empezar a enfrentarse a los intereses que subyacen a la utilización de una superficie creciente de tierras para la producción de madera, alimentos, piensos y, más recientemente, biocombustibles. Requiere asimismo una modificación de las políticas y subvenciones que favorecen la deforestación para adaptarlas a una economía de deforestación cero.

Por ejemplo, los trabajadores de la industria maderera ilegal deberían ser destinados a proteger los ecosistemas forestales en vez de a destruirlos. Este tipo de enfoque ha sido utilizado para resolver otros problemas similares. Por ejemplo, el programa de conservación de las tortugas marinas en Brasil contrata a los antiguos furtivos, remunerándoles para proteger en vez de para explotar la población de tortugas. La iniciativa TAMAR favorece actualmente a docenas de comunidades costeras del nordeste de Brasil, proporcionando empleo y otros beneficios públicos a los habitantes locales.

Un análisis reciente del PNUMA indica que con una inversión de tan solo 40.000 millones de dólares anuales en programas de reforestación y pagos a los propietarios de tierras por conservar los bosques, el valor añadido en la industria forestal podría aumentar un 20% desde 2010 a 2050.[15]

En 2011 había al menos 160.000 espacios protegidos en todo el mundo, que representan alrededor del 13% de la superficie terrestre, equivalente al tamaño de Rusia. Sin embargo, las zonas marinas protegidas solo abarcan aproximadamente el 7% de las aguas costeras y un 1,4% de los océanos. La meta del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica establece proteger el 17% de las zonas terrestres y aguas continentales y el 10% de las zonas marinas y costeras. Estas metas son muy poco ambiciosas, y el Plan carece además de un marco para garantizar la conservación real de las zonas protegidas.[16]

En teoría, los espacios protegidos, como las reservas y los parques nacionales, son útiles porque permiten una extracción mínima o nula de recursos y porque minimizan o prohíben su urbanización. En la práctica, sin embargo, la realidad es muy distinta. En Indonesia, por ejemplo, se supone que unos 12 millones de hectáreas de bosque tropical están protegidas, pero la realidad sobre el terreno es bien distinta, pues se siguen talando y quemando los bosques. La declaración de espacios protegidos está resultando una defensa inadecuada frente a la tala ilegal, el avance de la agricultura y la caza furtiva. La información por satélite indica que unos 1,3 millones de hectáreas de bosques de difícil acceso se encuentran simultáneamente en espacios protegidos y en concesiones madereras, lo que evidencia la incapacidad del gobierno para hacer respetar las políticas conservacionistas.[17]

La situación de los océanos también es alarmante. La mayoría de los arrecifes de coral del mundo se encuentran en grave peligro debido al impacto del cambio climático y a unas prácticas pesqueras insostenibles (véase el cuadro 15-2). Se estima que la capacidad de captura de la flota pesquera mundial supera hasta 2,5 veces el nivel de pesca sostenible. La pesquería industrial practicada mediante grandes buques arrastreros es especialmente dañina para el buen estado del océano y la diversidad de especies. Reducir el volumen de capturas hasta niveles sostenibles requiere medidas contundentes. Las subvenciones de la Unión Europea y de otros estados a la pesca industrial deberían ser eliminadas progresivamente, o reorientadas hacia prácticas sostenibles que contribuyan a mejorar el medio ambiente y reporten beneficios a las comunidades locales.[18]

La conservación de la biodiversidad marina requiere nuevos acuerdos mundiales en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, tanto dentro de las zonas marinas bajo jurisdicción nacional como fuera de ellas, dado que siguen careciendo actualmente de protección y de regulación. Debería establecerse asimismo una red mundial de reservas marinas para incrementar la proporción protegida de los océanos, ahora tan reducida. En la Conferencia Río+20, o en un plazo breve inmediatamente después, debería acordarse proteger al menos el 20% de los océanos —incluyendo todos los principales puntos calientes de biodiversidad marina, como los arrecifes de coral y las montañas submarinas.

El estudio del PNUMA sobre la economía verde señalaba que mejorar la protección de los recursos marinos y hacer que las pesquerías mundiales sean más respetuosas con el medio ambiente podría incrementar las rentas de los recursos mundiales desde unos 26.000 millones de dólares hasta 45.000 millones, contribuyendo así a aumentar la prosperidad económica.[19]

Cuadro 15-2. Arrecifes de coral amenazados

Es frecuente referirse a los arrecifes de coral como «las selvas del océano» por su enorme biodiversidad. Dierentes especies de coral crean estructuras de distintas formas y tamaños, originando una excepcional variedad y complejidad en el ecosistema del arrecife, proporcionando hábitat y refugio a gran diversidad de organismos marinos.

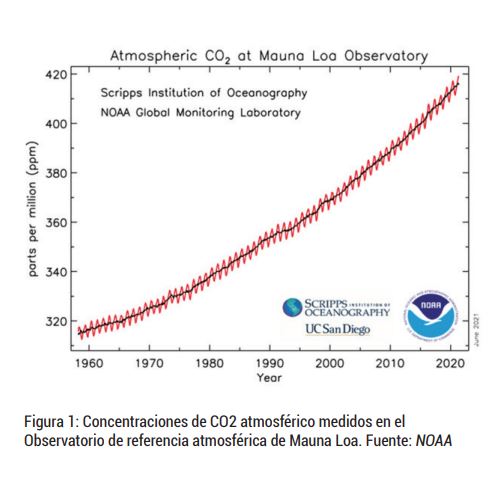

Sin embargo, los arrecifes de coral evidencian cada vez más indicios de estrés, sobre todo si están próximos a urbanizaciones costeras. Aproximadamente un 20% de los arrecifes de coral del mundo se han perdido ya o están gravemente dañados, mientras otro 35% podría perderse entre los próximos 10 y 40 años. Muchas de las actuales amenazas a los arrecifes de coral pueden relacionarse con la actividad humana, incluyendo la sobrepesca y unas artes pesqueras muy destructivas. Las repercusiones del cambio climático constituyen una de las amenazas más graves para los arrecifes de coral. A medida que aumente la temperatura, es probable que se hagan más frecuentes los episodios de blanqueo masivo y los brotes de enfermedades infecciosas. Por otra parte, el incremento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera altera la composición química del agua de mar, provocando su acidificación. A medida que el agua de mar se vuelve más ácida, los organismos cuyo esqueleto está formado por carbonato cálcico, como los pólipos que construyen el coral, tendrán más difícil desarrollarse. En casos extremos su esqueleto o concha podría incluso empezar a disolverse.

Todavía es muy limitado el conocimiento científico sobre las consecuencias biológicas que tendría la acidificación de los océanos. Hasta ahora, la única manera eficaz de evitar su acidificación es impedir la acumulación de más dióxido de carbono en la atmósfera, reduciendo las emisiones de combustibles fósiles. Salvar los arrecifes de coral no solo requiere, por tanto, una mejor regulación que les proteja de prácticas pesqueras destructivas, sino prestar también una mayor atención al problema del cambio climático.

Eirini Glyky y Bo Normander

Fuente: véase nota al final nº 18.

Son necesarios verdaderos cambios

Para lograr proteger con éxito la biodiversidad terrestre y marina es absolutamente crucial mejorar la defensa de los espacios protegidos ya declarados, así como de los nuevos que sean creados, y que las autoridades locales y nacionales asignen recursos y medios suficientes a la protección de la tierra y del mar. Para muchos países se trata de una cuestión política, por la que hay que luchar tanto a nivel nacional como mundial. Pero aunque es importante proteger los hábitats naturales y aplicar metas ambiciosas para conservar la biodiversidad, reducir la insostenible tasa de consumo por persona, especialmente en los países industrializados, resulta igualmente crucial. Actualmente la sociedad mide el éxito en términos de crecimiento económico, y el crecimiento se mide en términos de incremento del consumo (véase el capítulo 11). El modelo actual de sociedad de consumo está destruyendo el planeta y sus recursos, por lo que debe cambiarse si queremos conservar el planeta para las generaciones futuras.

Evitar la sexta extinción masiva requerirá una serie de medidas con- cretas, como las esbozadas en este capítulo, para proteger la riqueza biológica común del mundo. Requerirá también cambios fundamentales en las pautas actuales de consumo de los recursos naturales. Exigirá por último que los políticos empiecen a adoptar de una vez decisiones reales que contribuyan a proteger la naturaleza y la biodiversidad y que constituyan el detonante para generar una prosperidad sostenible.

La Conferencia Río+20 de junio de 2012 constituye una gran oportunidad para que los dirigentes políticos del mundo se reúnan, y adopten las medidas necesarias para que el debate bien intencionado sobre economía verde y desarrollo sostenible se transforme verdaderamente en las medidas que ayuden a mantener la prosperidad y a salvar el planeta.

Bo Normander es director del Worldwatch Institute en Europa.

Este texto fue publicado en: ASSADOURIAN, Erik; RENNER, Michael (dirs.), Hacia una prosperidad sostenible. La Situación del Mundo 2012. Informe Anual del Worldwhatch Institute, Barcelona: FUHEM Ecosocial, Icaria, 2012, pp. 311-323, 410-412.

NOTAS:

[1] Convenio de las Naciones Unidas sobre diversidad biológica (CDB), en www.cbd.int/history; International Union for Conservation of Nature (IUCN), The IUCN Red List of Threatened Species 2011.2, Summary Statistics, en www.iucnredlist.org/about/summary-statistics.

[2] Gráfico 15–1 y datos del texto, de IUCN, op. cit., nota 1; M. Hoffmann et al., «The Impact of Conservation on the Status of the World’s Vertebrates», Science, 10 de diciembre de 2010, pp. 1503–09; Jean-Cristophe Vié, Craig Hilton-Taylor y Simon N. Stuart (eds.), Wildlife in a Changing World: An Analysis of the 2008 IUCN Red List of Threatened Species (Gland, Suiza: IUCN, 2009); IUCN Species Survival Commission, «Sturgeon More Critically Endangered than Any Other Group of Species», nota de prensa (Gland, Suiza: 18 de marzo de 2010).

[3] Gráfico 15–2 y datos del texto, de WWF, ZSL, y GFN, Informe Planeta Vivo 2010 (Gland, Suiza: IUCN, 2010); Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EEM), Ecosistemas y Bienestar Humano: Síntesis de Biodiversidad (Washington, DC: World Resources Institute, 2005); R. Leakey y R. Lewin, The Sixth Extinction: Patterns of Life and the Future of Humankind (Nueva York: Bantam Dell Publishing Group, 1995); A. D. Barnosky et al., «Has the Earth’s Sixth Mass Extinction Already Arrived?» Nature, 3 de marzo de 2011, pp. 51–57.

[4] Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Global Biodiversity Outlook 3 (Montreal: 2010); EEM, op. cit., nota 3.

[5] Gallup Organisation, Hungría, Attitudes of Europeans towards the Issue of Biodiversity: Analytical Report, Wave 2, Flash Eurobarometer 290, realizado para la Comisión Europea (2010).

[6] Kevin J. Gaston y John I. Spicer, Biodiversity: An Introduction, 2ª ed. (Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2004); CDB, op. cit., nota 1.

[7] J. Diamond, «Easter Island’s End», Discover Magazine, agosto de 1995; Australian Government, «European Wild Rabbit (Oryctolagus cuniculus)», Invasive Species Fact Sheet, Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities, 2011.

[8] U.N. Environment Programme (UNEP), Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication (Nairobi: 2011).

[9] UNEP, Report of the Sixth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, Annex I, Decision VI/26, 2002; UNEP, Report of the Tenth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, 2010.

[10] Cuadro 15–1 de los siguientes: UNEP, Keeping Track of Our Changing Environment. From Rio to Rio+20 (1992–2012) (Nairobi: 2011), p. 4; J. Lyytimäki et al., «Nature as a Nuisance? Ecosystem Services and Disservices to Urban Lifestyle», Journal of Integrative Environmental Sciences, septiembre de 2008, pp. 161–72; A. H. Petersen et al., «Natural Assets in Danish National Parks» (en danés), Universidad de Copenhague, 2005; B. Normander et al., «State of the Environment 2009—Part A: Denmark’s Environment under Global Challenges», National Environmental Research Institute, Universidad de Aarhus, 2009; Brian McCallum y Alison Benjamin, Bees in the City: The Urban Beekeepers’ Handbook (York, Reino Unido: Guardian Books, 2011); HoneyLove Urban Beekeepers, en honeylove.org; Eagle Street Rooftop Farm, en rooftopfarms.org; base de datos de los proyectos Greenroof & Greenwall, en www.greenroofs.com; Windowfarms, «A Vertical, Hydroponic Garden for Growing Food in Your Window», en www.windowfarms.org; Fred Pearce y Orjan Furubjelke, «Cultivating the Urban Scene», en Paul Harrison y Fred Pearce (eds.), AAAS Atlas of Population and Environment (Washington, DC y Berkeley, California: American Association for the Advancement of Science y University of California Press, 2000).

[11] J. Rockström et al., «A Safe Operating Space for Humanity», Nature, 24 de septiembre de 2009, pp. 472–75.

[12] Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, en www.ipbes.net/about-ipbes.html.

[13] B. Normander et al., «Indicator Framework for Measuring Quantity and Quality of Biodiversity—Exemplified in the Nordic Countries», Ecological Indicators, febrero de 2012, pp. 104–16.

[14] U.N. Food and Agriculture Organization, Global Forest Resources Assessment 2010 (Roma: 2010).

[15] Guy Marcovaldi, Neca Marcovaldi y Joca Thomé, «Retail Sales Help Communities and Sea Turtles in Brazil», en The State of the World’s Sea Turtles: SWOT Report Volume IV (Arlington, VA: 2009), p. 35; «Forests—Investing in Natural Capital», en UNEP, op. cit., nota 8.

[16] IUCN/UNEP, The World Database on Protected Areas (WDPA), en www.protectedplanet.net; UNEP, op. cit., nota 10.

[17] Forest Watch Indonesia y Global Forest Watch, The State of the Forest: Indonesia (Bogor, Indonesia y Washington, DC: 2002).

[18] Cuadro 15–2 de Clive Wilkinson (ed.), Status of Coral Reefs of the World: 2008 (Townsville, Australia: Global Coral Reef Monitoring Network, 2008); Alice McKeown, «One-Fifth of Coral Reefs Lost, Rest Threatened by Climate Change and Human Activities», Vital Signs Online, mayo de 2009; O. Hoegh-Guldberg et al., «Coral Reefs Under Rapid Climate Change and Ocean Acidification», Science, 14 de diciembre de 2007, pp. 1737–42.

[19] D. Pauly et al., «Towards Sustainability in World Fisheries», Nature, 8 de agosto de 2002, pp. 685–95; «Fisheries—Investing in Natural Capital», en UNEP, op. cit., nota 8.

La ciencia es la mejor herramienta para luchar contra las pandemias que vendrán

La ciencia es la mejor herramienta para luchar contra las pandemias que vendrán

La ciencia es la mejor herramienta para luchar contra las pandemias que vendrán

Raquel Pérez Gómez

El comienzo de 2020 nos sorprendió con la noticia de la aparición en la lejana ciudad china de Wuhan, de un patógeno llamado SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, en inglés) que, como su nombre indica, provocaba un síndrome agudo respiratorio. Se le asignó el número dos por su parecido y cercanía con el SARS-CoV-1, un virus de la misma familia que apareció también en China allá por el año 2002. Occidente dormía tranquilo sin sospechar siquiera que el SARS-CoV-2 podía suponer una amenaza. Pocos meses después, la OMS declaraba la COVID-19 (la enfermedad provocada por este virus) como una epidemia a nivel mundial. Hacia mediados de año había alcanzado prácticamente todos los continentes. Un año después los fallecidos se cuentan por millones.

Este es un relato con el que ya estamos familiarizados, pero ¿por qué el SARS-CoV-2 ha conseguido llegar convertirse tan rápido en una amenaza global?, ¿qué es exactamente lo que ha hecho que este virus sea tan peligroso?

Causas de la alta peligrosidad del SARS-CoV-2

La COVID-19 es un caso claro de zoonosis; es decir, una enfermedad infecciosa producida por un patógeno animal que ha adquirido la capacidad de infectar al ser humano. Los procesos de transferencia de patógenos entre especies ocurren muy rápido en términos evolutivos, sin dar tiempo a que las defensas del nuevo hospedador se habitúen a protegerse de ellos. Al acceder a un organismo sin memoria inmunológica contra él, un virus puede hacer verdaderos estragos. Aun así, el SARS-CoV-2 no puede considerarse demasiado letal comparado con algunos de sus parientes, como el SARS-CoV-1 y el MERS (síndrome respiratorio de Oriente Medio). De hecho, una alta letalidad no es un carácter muy adaptativo para un virus, ya que provoca la muerte rápida del hospedador y rompe la cadena de contagio. El SARS-CoV-2, en cambio, se ha dispersado con facilidad, probablemente ayudado de su largo período de incubación. Esto significa que pasa bastante tiempo desde que una persona se contagia hasta que comienzan a aparecer los primeros síntomas, con lo cual el patógeno tiene tiempo de saltar a otros hospedadores antes de que haya evidencias de contagio. Se favorece así un efecto en cadena que hace complicado el rastreo de infectados. Asociado a este problema está el hecho de que este coronavirus puede provocar una infección asintomática. Es decir, el hospedador puede no presentar síntoma alguno de contagio en todo el proceso. Sin embargo, sí es capaz de transmitir el virus. La cadena de transmisión del virus es descubierta cuando aparece un caso con síntomas, o bien no se descubre nunca.

Uno de los motivos que ha propiciado la rápida expansión de este virus es que ha adquirido un sistema muy sofisticado para infectar células humanas

Su propagación por vía aérea complica la situación, ya que un virus respiratorio tiene facilísimo acceder a nuevos hospedadores y puede moverse rápidamente por la población, a diferencia de uno que se transmita por sangre o vía venérea, por ejemplo. Hoy en día sabemos que permanecer unos minutos en contacto con aerosoles generados por una persona contagiada en un lugar sin ventilación es suficiente para resultar infectado.

Otro de los motivos fundamentales que ha propiciado la rá Su proteína de espícula (o Spike, en inglés), aquella que usa para acceder a las células de un hospedador, actúa como una ganzúa capaz de unirse con enorme afinidad a los receptores ACE2 (Angiotensin-converting enzyme, en inglés) presentes en las células humanas.[1] Este receptor es especialmente abundante en las vías respiratorias y los pulmones; por ello es ahí donde su ataque es más potente, y por ello provoca el desarrollo de una afección respiratoria grave. Su afinidad con el receptor ACE2 humano es tan fuerte que provoca una rápida proliferación del virus y el subsecuente deterioro del tejido y la función respiratoria, acompañada de una fuerte respuesta inflamatoria capaz de agravar, aún más si cabe, los síntomas de la enfermedad. Probablemente, alguna mutación accidental de la proteína Spike, sumada a la permanente cercanía de poblaciones humanas con la especie de origen, supuso un factor crucial que propició que alguna variante del virus pudiera saltar a las personas.

Por último, otro de los factores fundamentales que han alimentado esta pandemia está relacionado con la alta disponibilidad de hospedadores para el virus que supone la sobrepoblación humana, con una alta concentración en los núcleos urbanos. A lo que se añade la enorme movilidad de las personas, que pueden cruzar de un continente a otro en apenas unas horas. Para cualquier virus nuestra civilización representa un objetivo suculento.

La lucha contra el SARS-CoV-2 está teniendo éxito

No podemos hablar estrictamente de éxito en la lucha contra un virus que ya ha dejado más de tres millones de fallecidos por todo el planeta. No existe en este momento ningún otro patógeno que provoque tantas muertes a nivel mundial. Sin embargo, hemos de ser conscientes de que la situación podría haber sido aún peor. Las medidas de profilaxis contra la enfermedad, sobre todo el uso de mascarilla y el distanciamiento social, son afortunadamente efectivas. Pero además, hay una serie de factores críticos que han contribuido a que podamos combatir eficientemente al patógeno.

El diagnóstico supuso un primer reto: desarrollar, comercializar e implementar sobre la marcha métodos fiables de detección del virus a gran escala. Hoy en día tenemos test de diagnóstico rápidos, eficientes y diversos (PCR, antígenos, anticuerpos…). Puede que en su momento esta fuera la tarea más sencilla de llevar a cabo, pero nos supuso un tiempo precioso ponerlo a punto.

Al tratarse de un virus relativamente desconocido, nos enfrentábamos a él sin un tratamiento efectivo. Tampoco estaban claros los protocolos médicos de actuación. Así que los países con sistemas sanitarios más fuertes soportaron mejor el embate de la enfermedad al poder trabajar más holgadamente con grandes cifras de enfermos críticos en los hospitales. Mientras que países y ciudades con sistemas sanitarios más precarios, o con gobiernos que se han desentendido de la pandemia, han tenido un enorme impacto sobre su población; lo que lamentablemente se ha traducido en miles de vidas perdidas.

Uno de los factores que ha tenido más relevancia en la lucha contra la COVID-19, ha sido la disponibilidad de mucha información previa respecto a la familia de los coronavirus. Dada la existencia de numerosos estudios precedentes sobre el SARS-CoV-1 y el MERS, y abundante investigación referente a los coronavirus en general, no se partió de cero en el análisis del SARS-CoV-2. Había ya grupos con una larga trayectoria en el estudio de esta clase de virus, como el que dirige el Dr. Enjuanes, en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, en Madrid. Este es un claro ejemplo de lo importante que es invertir en investigación básica, aquella que no parece tener una aplicación inmediata. En primer lugar porque, como ya hemos comprobado, el conocimiento generado puede volverse vital en un momento crítico como este. En segundo lugar, porque tener centros de investigación fuertes establecidos en nuestro territorio facilita que los grupos de científicos se pongan a trabajar en asuntos sensibles de actualidad en tiempo record. También los estudios sobre el desarrollo de las vacunas de ARN mensajero llevaban más de veinte años en marcha. Ha hecho falta una emergencia mundial para darles el empujón final que necesitaban, y han resultado sorprendentemente efectivas. Probablemente esto sea un hito en el diseño de vacunas que ayudará a la lucha contra numerosos patógenos.

En un año hemos conseguido un buen puñado de vacunas muy efectivas. Probablemente sea un hito en el diseño de vacunas que ayudará contra otros patógenos

La ciencia y la tecnología han demostrado numerosas veces que son la mejor herramienta para enfrentarse a los retos que afronta la humanidad. Cientos de laboratorios de todo el mundo se pusieron a trabajar a todo vapor para determinar cómo se transmitía este nuevo virus, cómo bloquearlo, cómo realizar un diagnóstico fiable y temprano, cómo diseñar pruebas rápidas para dicho diagnóstico, cómo se desarrolla la enfermedad y cómo tratar a los pacientes para maximizar la supervivencia y minimizar el daño. En un tiempo record se determinó la secuencia de 30.000 nucleótidos del ARN del virus, que contiene información para producir unas pocas proteínas, necesarias para generar virus nuevos. Se ha dado con la clave de su infectividad, el hecho de que una de esas proteínas, conocida como Spike, se adapta como un guante al receptor ACE2 humano. Decenas de laboratorios de todo el mundo se han puesto manos a la obra para desarrollar una vacuna que prevenga el contagio y el desarrollo de una enfermedad grave utilizando precisamente esa proteína como objetivo. Todo esto a una velocidad de vértigo. En cuestión de un año hemos conseguido un buen puñado de vacunas distintas que ya están funcionando y administrándose en multitud de países. Otras tantas están en vías de desarrollo y llegarán pronto. Vacunas que son muy seguras, efectivas y, gracias al esfuerzo conjunto de todos los organismos implicados, que vienen con todas las garantías.[2]

Estas vacunas, si bien no pueden prevenir completamente el contagio y la transmisión del virus, sí que previenen en un porcentaje altísimo el desenlace fatal de la enfermedad. Hay además, en este momento, tres vacunas que se están desarrollando en nuestro país. La más prometedora quizá sea la del equipo de Luis Enjuanes, que promete tener un efecto esterilizante; es decir, evitará el contagio y la transmisión de la enfermedad, además de la aparición de síntomas. Es la única manera definitiva de impedir el avance del virus. Esta vacuna promete estar lista para su uso a principios del año que viene.[3] Hay que señalar, sin embargo, que pese a estar realizando un trabajo excelente, los equipos españoles que trabajan en el desarrollo de estas vacunas lo hacen en condiciones precarias, con unas plantillas reducidas y unos medios y una financiación muy limitados. Quizás con un mayor esfuerzo económico por parte de las instituciones podríamos haber conseguido tener lista nuestra vacuna antes de esa fecha.

Las mutaciones de los coronavirus

Hay virus de ADN y ARN, de cadena simple y cadena doble. El SARS-CoV-2 es un virus de ARN de cadena simple, y por tanto muy inestable gen y, como veremos, un genoma inestable hace que un virus sea más peligroso. Por fortuna, los coronavirus tienen lo que se conoce como sistema de corrección de la copia (proofreading en inglés); esto significa que corrigen si encuentra algún error al generar las nuevas cadenas de ARN y reducen de forma importante la generación de mutaciones, sin llegar a evitarlas totalmente. En términos numéricos, esto se traduce en que de cada aproximadamente 10-20 copias del SARS-CoV-2 que se generan, en una de ellas hay un cambio de una letra de las 30.000 que componen su ARN. Este cambio ocurre al azar y en general tiene un efecto deletéreo sobre el patógeno, con lo que mayoritariamente estas mutaciones se pierden. O bien es un cambio sinónimo y no tiene ningún efecto. Es extremadamente raro que el simple azar provoque la aparición de una mutación que mejore las funciones del virus. Así que las mutaciones no parecen un gran problema a priori; pero se convierten en un problema si pensamos que cada individuo infectado produce millones de copias del virus en un solo día, y que hay millones de infectados por todo el planeta. Los números muy bajos se compensan con números muy altos. Esta es la razón por la que están apareciendo variantes del virus, sobre todo en países donde la incidencia de la enfermedad es muy alta, porque a más copias del virus, mayor probabilidad hay de que surjan variantes peligrosas.[4]

El SARS-CoV-2 es un virus de ARN de cadena simple, muy inestable genéticamente. Es decir, tiene una alta tendencia a mutar

Cuando aparece una variante del virus que no solo no muere, sino que tiene cierto éxito en su proliferación o dispersión, automáticamente se extenderá por la población como la pólvora. Es lo que ha ocurrido con la variante británica, una versión del virus que contiene la mutación N501Y, que parece ser capaz de reproducirse con mayor eficiencia que la variante previa y se dispersa con mayor facilidad. Por esta razón, está desplazando de la población a otras versiones del virus. Las mutaciones más relevantes en el virus parecen estar ocurriendo en la proteína Spike que, ya hemos mencionado, propicia el acceso del virus a las células como si se tratara de una llave. La versión con la mutación N501Y se ajusta de forma mejorada a la cerradura (receptor ACE2), con lo cual el proceso entero de acceso a la célula y por tanto de reproducción del virus se ven mejorados. La consecuencia es que al proliferar más fácilmente también genera más carga viral en los contagiados, por tanto provoca infecciones más severas y con peor pronóstico, resultando finalmente más mortífera.

Cuando nuestro cuerpo entra en contacto con el virus, o con la vacuna, nuestro sistema inmune reacciona generando anticuerpos específicos contra él; o más bien contra distintas partes de él, conocidas como antígenos (cualquier fragmento del virus que resulte ajeno al organismo). Si las nuevas mutaciones modifican suficientemente el antígeno que nuestro cuerpo ya reconoce, el virus podría escapar parcialmente del efecto de nuestras defensas. A estas mutaciones se las conoce como mutaciones de escape (escape mutations, en inglés), que son muy ventajosas para el virus. A este cambio morfológico del virus producido por acumulación de mutaciones se le conoce como deriva antigénica (antigenic drift, en inglés). La mutación E484K, que ha aparecido de forma recurrente en las variantes brasileña, sudafricana y californiana, y una muy parecida en la variante india (E484Q), parecen capaces de evitar, al menos en parte, el ataque de los anticuerpos. Estas mutaciones preocupan a los especialistas porque podrían poner en peligro el programa de vacunación. Las vacunas siguen siendo eficaces, pero su efectividad se puede ver comprometida a medida que surjan variantes capaces de escapar a nuestras defensas. Las vacunas no pueden evitar este proceso. La .[5] Esto se puede lograr combinando la administración masiva y rápida de vacunas con el mantenimiento de medidas profilácticas, al menos hasta que podamos tener el virus bajo control, y podamos rastrear con claridad las cadenas de infectados y las variantes que hay en circulación. Las nuevas variantes son el resultado de unas tasas de infección altísimas en países con una protección sanitaria deficiente, como Brasil o la India, y es la consecuencia del descuido en las medidas de prevención de contagios.

Una de las supuestas ventajas frente al coronavirus parecía ser que no existía la posibilidad de que distintas variantes pudieran recombinar para producir una nueva versión del virus más peligrosa. Este fenómeno, típico del virus de la gripe, se conoce como cambio antigénico (antigenic shift, en inglés), y es lo que hace que una vacuna tenga que ser renovada cada año. Se descartó inicialmente que este proceso pudiera ocurrir con el SARS-CoV-2, pero a medida que aumenta el número de variantes aumentan las sospechas de que pueda ocurrir. De hecho, ya hay evidencias de que se han podido dar los primeros casos en EEUU.

La única estrategia viable para impedir la aparición de mutaciones es reducir al máximo la reproducción del virus, es decir, de personas infectadas

Estos fenómenos de evolución del virus preocupan a los expertos, que insisten en hacer un seguimiento intensivo de nuevas variantes mediante el método de secuenciación (que consiste en la lectura del ARN), para identificar mutaciones presentes en los virus.[6] Los países ricos están implementando sus servicios de control pandémico, pero los países menos afortunados no cuentan con los medios para poder hacer esto; y es en estos países con alta incidencia donde el virus podría dar alguna mala sorpresa, como es el hecho de que surja una variante capaz de evadir nuestras defensas e ignorar el efecto protector de las vacunas. Esto nos pondría de nuevo en la casilla de salida, una nueva versión del virus que sería de nuevo capaz de matar, de infectar masivamente y que podría conducirnos otra vez al confinamiento masivo, y a un colapso sanitario y económico. En este caso habría que preparar nuevas vacunas y administrar de nuevo a toda la población dosis de refuerzo. Los científicos saben cómo hacerlo y están preparados para ello, pero producir y administrar millones de dosis de vacuna volvería a llevarnos muchos meses.

Las pandemias que vendrán

La ciencia ha demostrado que puede enfrentarse a situaciones de emergencia, que la tecnología puede poner todo su empeño y el ser humano lo mejor de su ingenio para luchar contra una crisis de estas características. Sin embargo, en ciencia también se sabe que la naturaleza encuentra vías de escape, con lo cual no se puede descartar totalmente que el virus pueda adquirir una forma de minar la eficacia de las vacunas.

La humanidad va a necesitar años para tener bajo control al SARS-CoV-2, y no podemos descartar que se convierta en un mal endémico, una especie de gripe de nuevo nivel. Tampoco podemos descartar que nuevos patógenos salten de la naturaleza a las poblaciones humanas, especialmente en un mundo en el que la destrucción de hábitats amenaza con dar vía libre a virus que nunca deberían salir de sus hospedadores habituales en selvas profundas. En ese caso, la ciencia y el conocimiento saldrán de nuevo a dar lo máximo de su parte; pero no tenemos ninguna garantía de que un nuevo virus tenga las mismas características que este. Es decir, no sabemos si seremos capaces de hacer una lucha tan eficiente como se ha hecho contra el SARS-CoV-2. Probablemente los métodos de diagnóstico se desarrollarían rápidamente; puede que más, dada la experiencia adquirida en este aspecto durante la pandemia. Sin embargo, un nuevo virus podría también tener un sistema de contagio aun más eficiente, con un período de incubación más dilatado y capaz de provocar infecciones asintomáticas; con lo cual podría dispersarse rápidamente por las poblaciones. Un nuevo virus que podría ser más letal, o tener una letalidad tardía, teniendo tiempo de contagiar a muchas personas antes de acabar con el hospedador. Podría provocar secuelas permanentes, tal como está ocurriendo con la COVID persistente, e incluso incurables, con gravísimas consecuencias para nuestros sistemas sanitarios. Podría tratarse de un tipo distinto de virus, que mute con facilidad, que no tenga sistema de proofreading y además sea capaz de recombinar con otras variantes, algo así como un virus de la gripe muy agresivo. Podría darse el caso de que fuera un virus de una familia desconocida, de la que no tenemos información preexistente como para ponernos a trabajar inmediatamente. Podría tratarse de un virus de ADN o incluso un retrovirus, como el VIH; y no hay evidencias de que las vacunas de ARN sirvan en estos casos. Podría ser, y esto es quizá lo más peligroso, que las vacunas no funcionaran con suficiente eficacia. Hemos tenido una suerte extraordinaria de que la COVID-19 sea una enfermedad susceptible a la vacunación, porque hay enfermedades para las que se busca vacuna durante décadas y aun así no se consigue; tal es el caso de la malaria, que causa cientos de miles de muertos todos los años. ¿ ¿Y si la dificultad hiciera que se tardara el triple de tiempo en conseguir un remedio eficiente? Estaríamos hablando del triple de muertos, de una pandemia el triple de larga, con un impacto sobre nuestra salud, nuestras vidas y nuestra economía difícil de calcular.

Pase lo que pase en un futuro, la ciencia se pondrá al servicio de la humanidad, como ha hecho siempre, y la experiencia con el coronavirus será muy útil para organizar los esfuerzos de luchar contra una nueva pandemia. Pero tratándose de amenazas naturales estaremos siempre jugando a una lotería peligrosa, una ruleta rusa que no deberíamos permitirnos. Ahora ya sabemos que el aislamiento temprano de un posible nuevo patógeno y de las personas infectadas es prioritario en este tipo de casos y no deberíamos tener miedo de tomar decisiones drásticas llegado el momento, aunque sean impopulares.

Mientras tanto, bien podemos cuidarnos en salud y luchar por unos sistemas sanitarios fuertes y bien aprovisionados, y reforzar la investigación de nuestros países. Necesitaremos mucha información de base, grupos de trabajo potentes y científicos dispuestos a luchar por nuestras vidas en caso de que sea necesario.

Raquel Pérez Gómez es licenciada en Biología, especialista en genética y doctora por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid

Artículo publicado en: Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 154, 2021, p.p. 81-90.

[1] Miguel Ángel Rodríguez-Gironés, Raquel Pérez Gómez, Luis Santamaría, «El virus SARS-CoV-2 imita una proteína humana y aumenta así su patogenicidad e infectividad», Eldiario, 22 de junio de 2020, disponible en:

[2] Raquel Pérez Gómez, Miguel Ángel Rodríguez-Gironés, Joaquín Hortal y Fernando Valladares,

«Las revolucionarias y seguras vacunas de ARN», Eldiario, 20 de diciembre de 2020, disponible en: https://www.eldiario.es/cienciacritica/revolucionarias-seguras-vacunas-arn_132_6516806.html

[3] Mónica Lara del Vigo, Luis Enjuanes: «Vamos a por una vacuna intranasal y de una sola dosis muy potente», Eldiario, 23 de marzo de 2021, disponible en:

https://www.eldiario.es/sociedad/luis-enjuanes-vacuna-intranasal-sola-dosis-potente_128_7336766.html

[4] Raquel Pérez Gómez, Miguel Ángel Rodríguez Gironés, Luis Santamaría y Fernando Valladares, «La importancia evolutiva de aplanar la curva de la COVID-19», Eldiario, 30 de enero de 2021, disponible en:

https://www.eldiario.es/cienciacritica/importancia-evolutiva-aplanar-curva-covid-19_132_7177079.html

[5] Raquel Pérez Gómez, Luis Santamaría, Fernando Valladares, «Contagios astronómicos y comportamientos irresponsables amenazan la efectividad de las vacunas de la COVID-19», Eldiario, 25 de febrero de 2021, disponible en:

[6] Raquel Pérez Gómez, Adrián Escudero, Luis Santamaría, Fernando Valladares, «El control de variantes del SARS-CoV-2 es imprescindible en la lucha contra la COVID-19», El diario, 12 de marzo de 2021, disponible en:

Acceso al artículo en formato pdf: La ciencia es la mejor herramienta para luchar contra las pandemias que vendrán

COVID-19: una pandemia en medio de la crisis ecosocial

COVID-19: una pandemia en medio de la crisis ecosocial

Santiago Álvarez Cantalapiedra

Director FUHEM Ecosocial

Sabíamos que podía ocurrir. Las pandemias han sido recurrentes en la historia de la humanidad. Sin alejarnos demasiado en el tiempo, cabe recordar que durante el último medio siglo hemos visto, entre otros virus, el sida, el ébola, el SARS, la H1N1, el MERS y la gripe aviar. Los virólogos y epidemiólogos sabían que un nuevo virus podía causar una pandemia y la probabilidad con que podía acontecer. Los científicos llevan más de una década señalando que esas infecciones serán probablemente zoonóticas, es decir, transmisiones de virus de animales salvajes o domésticos a humanos. En septiembre del año pasado, apenas un mes antes de que se conociera el primer brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan, un equipo de 14 científicos y expertos de un programa de la OMS y el Banco Mundial hicieron público el informe Un mundo en peligro. Informe anual sobre preparación mundial para las emergencias sanitarias.[1] Ahí ya se señalaba que el planeta debía prepararse para hacer frente a una inminente pandemia provocada por un patógeno respiratorio que podría matar a millones de personas y perturbar profundamente la economía mundial. Las advertencias de los autores del informe cayeron en saco roto. Podemos hablar de la criminal irresponsabilidad y mala fe de muchos dirigentes, pero nadie podrá decir que no se sabía que una pandemia de este tipo estaba acechando en el horizonte.

Ahora que no queda otra que plantar cara a esta pandemia, nadie ignora que estamos ante una crisis que no sólo es sanitaria. La pandemia se ha revelado también como un fenómeno que permite comprender qué rasgos tiene y cómo funciona la sociedad actual. A un acontecimiento que admite tantas aproximaciones como aristas muestra (sanitarias, sociales, económicas o políticas), a un fenómeno de estas características, en ciencias sociales se le llama hecho social total, al afectar al conjunto de los componentes y relaciones fundamentales de una sociedad. También es posible contemplar esta pandemia como un ensayo general de las amenazas globales que se desprenden de la crisis ecosocial y que, al proyectarse sobre el conjunto de la humanidad, adquieren una dimensión existencial. Asimismo, esta experiencia nos ha introducido en un gigantesco experimento natural. Este acontecimiento se ha convertido en un campo de estudio inestimable para cualquier investigador. Al afectar a toda la humanidad en un periodo temporal perfectamente acotado permite aislar comportamientos e impactos comparándolos con los de periodos precedentes a la pandemia.

Así pues, no estamos únicamente ante una trágica perturbación, también estamos delante de una oportunidad para conocernos mejor y extraer enseñanzas. Si esta situación exige una ciudadanía activa capaz de responder solidariamente a la emergencia social y sanitaria, en el plano intelectual exige una tarea no menos importante para quienes buscan y promueven el bien común: la voluntad de comprender a través del análisis crítico. El carácter de hecho social total, de ensayo general y de experimento natural que tiene esta pandemia nos pone ante una oportunidad inédita para confirmar, rectificar y ampliar durante los años venideros buena parte del saber acumulado en torno a la naturaleza de la crisis ecosocial y sus consecuencias.

La pandemia del COVID-19 ha irrumpido paralizando y trastocando nuestras vidas. Debemos subrayar que ni estamos en condiciones ni pretendemos hacer una interpretación ambiciosa e integral de lo que significa la crisis en la que estamos inmersos, pero sí podemos indicar algunos problemas con los que necesariamente tendremos que enfrentarnos.

En los últimos años hemos reclamado sin descanso, desde la mirada ecosocial propia de esta Fundación, una mayor atención a la crisis ecológica, a la pérdida de cohesión de nuestras sociedades, una respuesta más humana al problema de los desplazados y una defensa más decidida de la democracia como proceso que se construye a partir de la deliberación y la participación de toda la ciudadanía, sin exclusiones. En el contexto de estos afanes, el COVID-19 nos ha traído la evidencia de una profunda crisis de cuidados, un sistema de salud público formado por magníficos profesionales pero infradotado y dañado por los ajustes de las últimas décadas, y un menoscabo de derechos y libertades por la urgente necesidad de decretar el estado de alarma para hacer frente a la emergencia sanitaria. La pandemia está poniendo de manifiesto la importancia que tienen las condiciones sociales y ambientales para la salud y la calidad de vida de pueblos y personas. Las sociedades con mayores y mejores dotaciones de bienes y servicios públicos, con ecosistemas más sanos y variados y con un tejido social más cohesionado están en mejores condiciones de afrontar este tipo de amenazas. Así pues, contra las pandemias se necesita: ecología y servicios públicos de calidad, solidaridad y cuidado mutuo, más democracia y mucha ciencia (con conciencia).

Son muchas las enseñanzas y reflexiones que esta pandemia está suscitando a la sociedad. Anticipamos sólo algunas de ellas:

- La primera es que detrás de esta pandemia está la acción humana sobre la naturaleza. La alteración de los hábitats y la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas derrumban barrerasen la expansión de los patógenos, al mismo tiempo que nuestros estilos de vida tienden puentes muy efectivos para su propagación. Las implicaciones de los actuales modos de vida sobre la salud de las personas y el planeta son evidentes y exigen un replanteamiento colectivo.

- De ahí que también esté poniendo de manifiesto la necesidad de replantear fines, medios y prioridades. La crisis ha de servirnos para no confundir la calidad de vida con el nivel de vida y para repensar qué es lo importante para las personas y las sociedades y, en consecuencia, cuáles han de ser las prioridades de las políticas públicas y, particularmente, de las políticas económicas.

- Si esta pandemia reclama, al igual que la crisis ecosocial, un replanteamiento profundo y sin más demora del modo de vida imperante, y al mismo tiempo es una oportunidad para discernir acerca de lo que es verdaderamente importante, la pregunta acerca de qué entendemos por buena vida en el contexto de las crisis que padecemos se convierte en la pregunta crucial de nuestros días.

- También muestra cómo la desigualdad amplifica el dolor y la penuria. El virus y las medidas de contención que se están aplicando afectan a los diferentes sectores de la población de una manera radicalmente distinta. Vemos que el confinamiento es diferente según las condiciones y el tipo de vivienda, que está excluyendo de la educación a 500.000 niños de nuestro país que viven en casas sin ordenador o que los servicios sociosanitarios de atención a los mayores son un pilar básico del Estado de Bienestar que aún falta por asentar. No estaremos seguros hasta que no lo estén los demás. Por eso la desigualdad y la falta de cohesión social se convierten en los principales obstáculos que hay que remover para superar esta u otras crisis venideras.

- Esta pandemia ha revelado el importante papel que deben jugar las instituciones públicas y, en particular, el Estado en una sociedad moderna. No puede retraerse de su responsabilidad y debe garantizar suficientes infraestructuras y servicios públicos de calidad en los ámbitos de la salud, la investigación, la educación y los cuidados.

- Finalmente, acontecimientos como el que vivimos debe alertarnos de que sucumbir a la tentación autoritaria siempre es una posibilidad. Si flaquean las convicciones y los valores democráticos de la ciudadanía, en nombre de la defensa de la salud pública puede surgir una ‘sociedad vigilada’ donde la securitización y el control social se conviertan en rasgos dominantes del nuevo orden social emergente.

¿Qué futuro deparará esta pandemia? Nadie lo sabe, pero la historia nos enseña que tras una profunda perturbación las sociedades cambian. Las estructuras, las instituciones y las mentalidades se transforman y, en consecuencia, también lo hacen las conductas individuales y colectivas. El mundo de entreguerras poco se parecía al que existía con anterioridad a la primera gran conflagración y el que surgió de la Segunda Guerra Mundial fue un mundo radicalmente diferente del de entreguerras. Todavía hoy apenas nos damos cuenta de lo mucho que han cambiado nuestras sociedades después de la crisis financiera del año 2008. Hemos asistido durante este tiempo, casi de forma imperceptible, a la emergencia de un nuevo orden social, tanto en el plano interno como en el internacional. Incurriremos, pues, en un profundo error si pensamos que tras la pandemia todo va a seguir igual. No se trata de un paréntesis. Se están produciendo cambios sustanciales en los comportamientos individuales, en la funcionalidad de las instituciones sociales y en la dinámica estructural de la economía. Detectar esos cambios adquiere una importancia crucial a la hora de construir las respuestas adecuadas.

Lo más inmediato son las consecuencias sociales de esta pandemia, que ya se empiezan a mostrar en toda su gravedad. La fuerte temporalidad de la economía española ha enviado al paro en pocos días a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras cuyos empleos no se han renovado. Una fracción significativa de la población vulnerada[2] se va a quedar fuera de la protección que debería brindar el llamado escudo social. Buena muestra de ello es que se están extendiendo las colas ante las puertas de parroquias y bancos de alimentos. Debería haber sido el momento de poner en marcha una renta básica universal que evitara estas lagunas de cobertura y el desborde de unos servicios sociales que ni tienen medios ni están preparados para evaluar, comprobar y gestionar las distintas ayudas con que afrontar una variedad casi inabarcable de situaciones de necesidad.

No debemos engañarnos, la existencia de una oportunidad para nada prejuzga la forma en la que vaya a resolverse. También 2008 traía consigo una oportunidad y algunos de sus principales valedores no dudaron en afirmar que si el capitalismo quería sobrevivir tenía que reformarse profundamente. Sin embargo, la oportunidad pasó y los que salieron fortalecidos fueron los intereses causantes de la crisis. Aprendamos la lección. Si no queremos que ahora vuelva a pasar lo mismo tenemos que poner los medios para que no suceda. No tenemos la solución que abriría las puertas a un futuro sostenible, más justo y democrático, pero en el análisis precedente se apuntan las líneas en las que tenemos que trabajar para hacerlo posible: en red con otros similares y sin perder un tiempo del que no disponemos.

[1] The Global Preparedness Monitoring Board (GPMB). Se puede consultar el informe íntegro en castellano en: https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_Annual_Report_Spanish.pdf

2 Desde la perspectiva de los derechos humanos y la justicia social parece más propio hablar de población vulnerada que de población vulnerable, que es la expresión que ha hecho fortuna. La población que soporta las lacras del desempleo, la pobreza o la marginación social se encuentra en esa situación porque no tiene suficientemente reconocidos y garantizados sus derechos y, por consiguiente, quien padece esa situación no es porque sea vulnerable sino porque está siendo vulnerado en sus derechos.

Texto publicado en CTXT el 25 de mayo de 2020. Disponible en: https://ctxt.es/es/20200501/Firmas/32235/Fuhem-covid-pandemia-crisis-ecosocial-sostenibilidad-alternativas.htm

Señales y respuestas: las enseñanzas no atendidas de la pandemia

Señales y respuestas: las enseñanzas no atendidas de la pandemia

Señales y respuestas: las enseñanzas no atendidas de la pandemia

Santiago Álvarez Cantalapiedra

Director de FUHEM Ecosocial

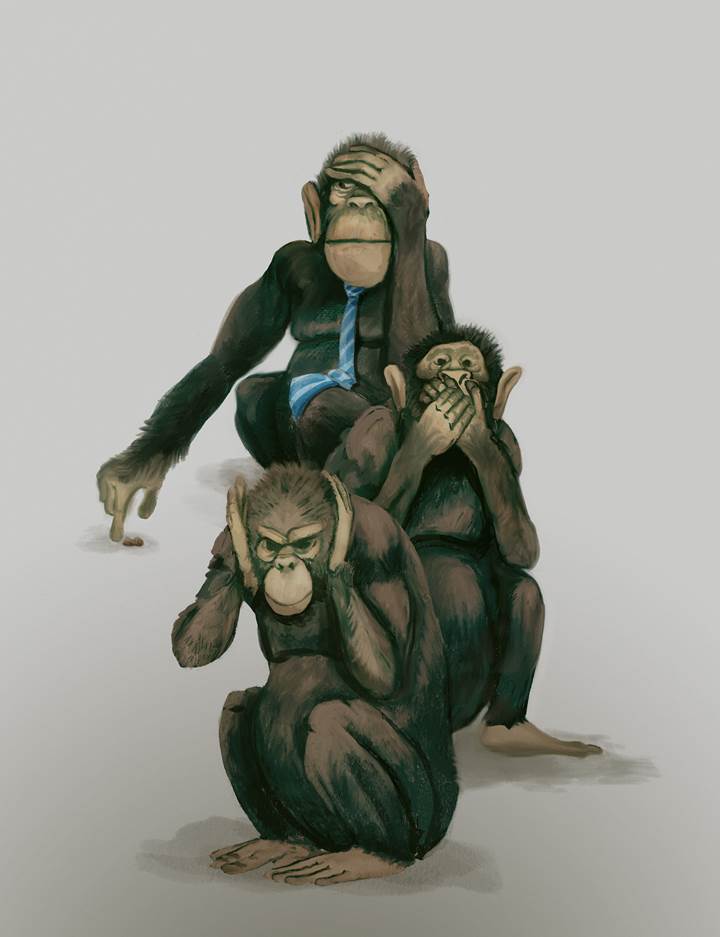

La crisis ecosocial lleva decenios lanzando señales inequívocas que obstinadamente desatendemos. La crisis ecosocial es una crisis sistémica que no se reduce a la crisis ecológica global que hoy padecemos, ni muchos menos a su dimensión climática. Es una crisis pluridimensional y multiescalar que afecta a todos los planos de la realidad: el biofísico, el productivo y el reproductivo. Sus consecuencias principales se traducen en la erosión de las bases sociales y naturales que sostienen la vida humana y en la destrucción sistemática de otras especies. Muchos de los acontecimientos que vivimos -como la pandemia, el cambio climático, las desigualdades o las distintas formas de violencia estructural- son manifestaciones de esta crisis general que incluye vectores ecológicos, económicos y políticos que se entrecruzan y exacerban mutuamente. Son exponentes de cómo la actividad humana está reduciendo la capacidad de la Tierra para albergar la vida y la resiliencia para sobreponerse a la presión que sobre ella ejercemos, hechos que en ningún caso son ajenos a la manera en que el capitalismo se estructura y organiza a escala global.

Una crisis que es sistémica viene acompañada irremediablemente de múltiples señales. El cambio climático, por ejemplo, hace tiempo que nos avisa de que eventos hasta hace poco excepcionalmente raros y peligrosos se están volviendo cada vez más frecuentes. La desestabilización del clima ha pasado de ser una advertencia abstracta de la comunidad científica a una catástrofe cotidiana retransmitida en directo. Los impactos de los fenómenos climáticos extremos, el incremento de la superficie anegada por la elevación del nivel del mar y la degradación paulatina de los ecosistemas como consecuencia de alteraciones atmosféricas y edafológicas tensionan las sociedades, generan innumerables conflictos socioecológicos y desplazan de manera forzada a millones de personas. En este escenario de deterioro progresivo de las condiciones ecológicas y climáticas arrancó en noviembre del año 2019 la pandemia de la COVID-19. La pandemia no es sino la enésima señal de alarma del alcance y envergadura de la crisis ecosocial en todas sus dimensiones.

La pandemia: una señal más que ignoramos

Esta pandemia no ha sido fruto del infortunio, pues no es un fenómeno natural ajeno a la actividad humana. Irrumpió como una consecuencia más de cómo tratamos a la naturaleza. Estamos degradando criminalmente la biosfera. Lo sabemos porque nos lo dice la ciencia y porque lo ven nuestros ojos cada día, pero actuamos como si lo ignoráramos o no nos lo creyésemos del todo.

La comunidad científica llevaba más de una década señalando el riesgo de nuevas infecciones zoonóticas que podían adquirir una dimensión global. Meses antes de la aparición del primer brote en Wuhan, el Informe anual sobre la preparación mundial ante emergencias sanitarias se publicó con el significativo título de «Un mundo en peligro», centrándose en esa ocasión en los riesgos biológicos que se manifiestan como epidemias y advirtiendo de la inminencia de una próxima pandemia.

Autores como Mikes Davis ya habían denunciado reiteradamente que la destrucción de la naturaleza por el capitalismo creaba las condiciones para pandemias como la que estamos sufriendo. Davis publicó en 2005 The Monster at our Door. The global Threat of Avian Flu [en castellano en El Viejo Topo, 2006]; en el año 2020, con la ampliación y revisión del libro anterior bajo un nuevo título -The Monster Enters: COVID-19, Avian Flu and the Plagues of Capitalism [en castellano en Capitán Swing, 2020]-, Davis quiso enfatizar que la amenaza que años antes llamaba a nuestra puerta ya estaba dentro. La COVID-19 hay que entenderla desde ese contexto de catástrofes virales anticipadas y finalmente concretadas en los últimos años. Rod Wallace ha escrito recientemente Grandes granjas, grandes gripes. Agroindustria y enfermedades infecciosas [Capitán Swing, 2020], donde señala que cualquiera que pretenda comprender por qué los virus se están volviendo tan peligrosos en la actualidad se topará irremediablemente con el sistema agroindustrial y, en concreto, con la producción ganadera de carácter intensivo. Los procesos actuales de apropiación humana de la biomasa terrestre y de destrucción de la integridad de la biosfera asociados al modo de vida característico de la civilización industrial capitalista no encuentran parangón en la historia. La presión de la economía sobre los ecosistemas está erosionando la biodiversidad y las barreras naturales que nos protegen de los agentes patógenos, al tiempo que los estilos de vida globalizados favorecen su expansión por todo el planeta. De esta manera la pandemia, la crisis ecosocial y el capitalismo global aparecen como elementos íntimamente relacionados.

La respuesta a la pandemia

Tras tantas advertencias desoídas no resulta extraño que la amenaza terminara por materializarse. Una vez concretada, la respuesta inmediata, como no podía ser de otro modo, fue básicamente terapéutica. La urgencia ante los ritmos de las tasas de contagio requería cortar la transmisión con confinamientos, distanciamientos físicos, reducciones en la movilidad y en la interacción social, a lo que se unió posteriormente el empleo generalizado de mascarillas y el acomodo del sistema de la seguridad social a la nueva situación de emergencia sanitaria. Una respuesta adaptativa a las circunstancias que tuvo como apuesta fuerte la búsqueda de vacunas. Una apuesta que salió relativamente bien por la rapidez y eficacia con la que se lograron desarrollar las vacunas e implementar a gran escala los procesos de vacunación. Sin embargo, los avances terapéuticos nos han sumergido en un ilusionismo tecnológico que distrae de las causas al concentrar la atención solo en los efectos.

Este enfoque sanitario ha conseguido desplazar casi por completo cualquier posible aproximación centrada en el origen de las pandemias. Las causas inmediatas de la propagación de infecciones zoonóticas tienen mucho que ver con la pérdida de biodiversidad. Los virus se encuentran aislados de nosotros de forma natural gracias a los ecosistemas. Estos ecosistemas constituyen verdaderos espacios de amortiguación frente a la virulencia de los patógenos. Los expertos señalan que las áreas con mayor cobertura vegetal y diversidad de aves muestran tasas más bajas de infección porque los mosquitos -que sirven de vector de infección- se diluyen en el entorno y disponen de menores probabilidades para encontrar el huésped adecuado. Existe una relación clara entre el advenimiento de epidemias y la deforestación. La tala de los bosques provoca, por ejemplo, que las especies de murciélagos que los habitan terminen posándose en los árboles de los hábitats humanos, aumentando con ello la probabilidad de interacción con las personas y, por consiguiente, incrementando el riesgo de transmisión de los virus.

En la misma medida en que se ha ido ganando la batalla a través de la vacunación, se han ido obviando estas causas inmediatas que originan las pandemias. También las condiciones sociales de salubridad y hacinamiento. Y, por último, se han terminado por oscurecer las “causas de las causas” que provocan estas dinámicas: los acelerados ritmos de los cambios en los usos del suelo debidos a la urbanización y, sobre todo, a la expansión de la agricultura intensiva, que ha provocado que solo en los últimos cincuenta años se haya transformado un tercio de la superficie terrestre. Cambios recientes en el uso de la tierra que, según los últimos estudios, son responsables de más del 50% de las enfermedades infecciosas zoonóticas que han afectado a la especie humana desde 1940.[1] El abandono de esta mirada preventiva a resultas del éxito obtenido con la respuesta terapéutica paradójicamente nos está desarmando frente al riesgo de nuevas pandemias que, al no atajarse las causas en origen, están resultando cada vez más frecuentes. Un estudio de la Universidad de Brown ha estimado que entre la década de los ochenta del siglo pasado y la primera del nuevo siglo el número de brotes epidémicos de enfermedades infecciosas se ha multiplicado por tres.[2]

Las enseñanzas de la pandemia

La conclusión que deberíamos extraer de todo ello es que frente a las pandemias necesitamos, tanto o más que respuestas sanitarias, acciones decididas para salvaguardar la salud de los ecosistemas cambiando radicalmente los modos de vida que los están transformando y destruyendo. La recurrencia de nuevas pandemias, combinadas con otras problemáticas como la desigualdad o la inseguridad alimentaria a modo de sindemias, serán inevitables mientras no revirtamos los procesos actuales de apropiación desmesurada de la biomasa terrestre que monopolizamos los seres humanos.