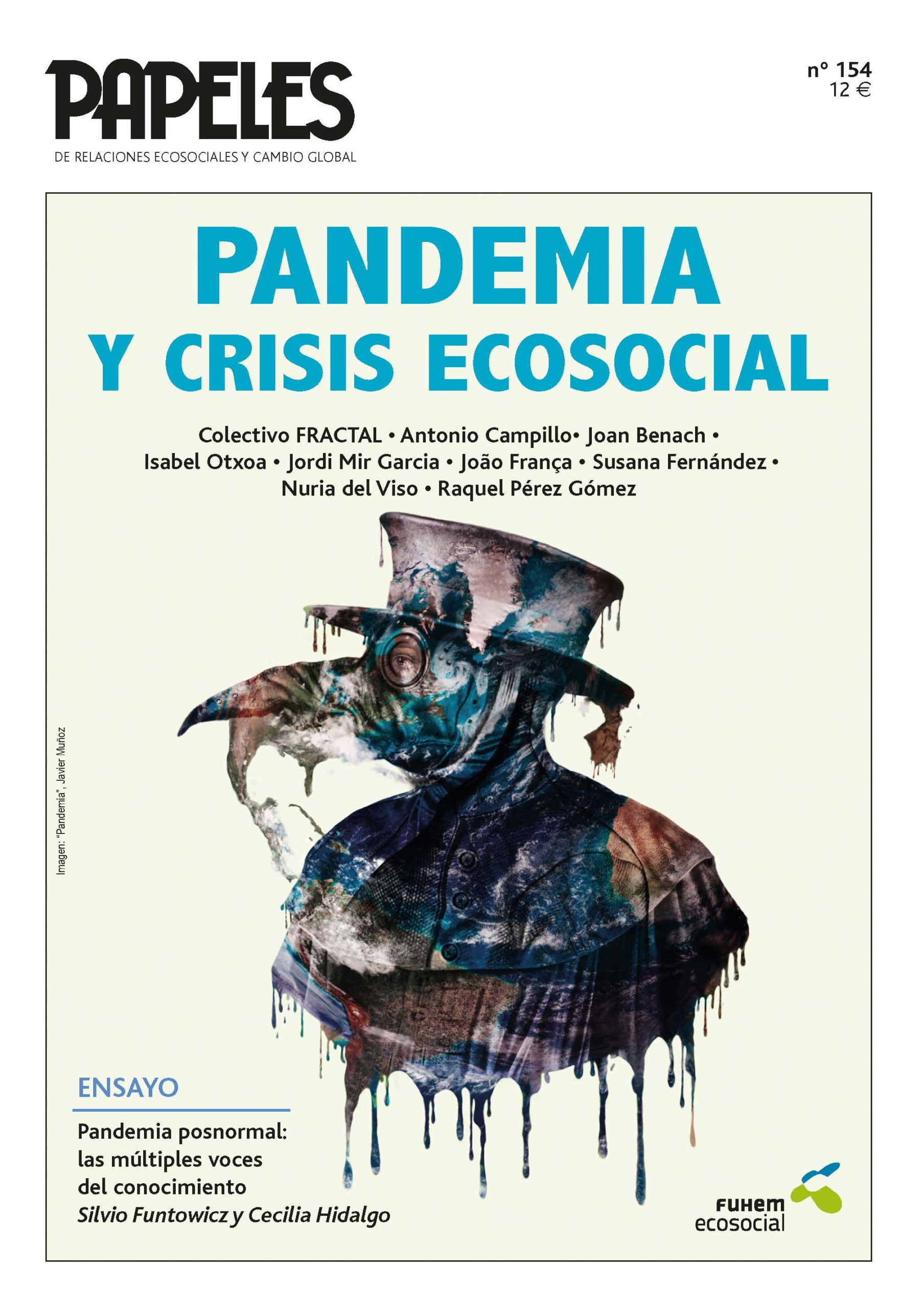

Papeles 154: Pandemia y Crisis Ecosocial

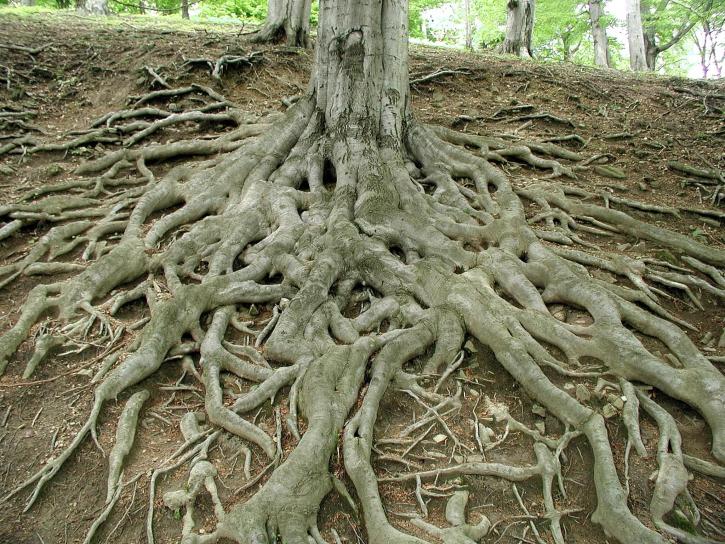

La presión humana sobre los ecosistemas y el cambio de los usos del suelo están minando la biodiversidad y los equilibrios protectores que aquellos ofrecen frente a elementos patógenos, proceso que está en la raíz de pandemias como la COVID-19.

Esta nueva pandemia se expandió por todo el planeta con asombrosa rapidez desde finales de 2019 y principios de 2020 debido a la globalización y una intensa movilidad humana. No sirvieron para prevenirla los distintos avisos desde la ciencia a lo largo de una década. El riesgo se conocía bien, pero no se actuó.

La COVID-19 está intensificando problemas sociales previos a escala global, como la desigualdad o la precariedad, y aunque aún no podemos concretar cuáles serán sus impactos a largo plazo, sí podemos adelantar que el coronavirus ha llegado para cambiarlo todo.

En un momento en que el mundo rico empieza a ver retroceder la enfermedad gracias a una intensa campaña de vacunación corremos el riesgo de un cierre en falso si pensamos que el problema ha entrado en vías de solución. Si queremos evitar nuevas pandemias incluso más peligrosas, resulta crucial examinar ahora las causas profundas de la SARS-CoV-2 –que remiten a unos modos de vida insostenibles– cómo se ha gestionado y sus efectos, cuestiones que se examinan en el número 154 de la revista PAPELES a través de los ocho artículos incluidos en la sección A FONDO, que ponen el foco en distintos ángulos del problema: las raíces socioecológicas, nuestra responsabilidad, la desigualdad como la mayor pandemia, los cuidados, las muestras de solidaridad ante la crisis sanitaria, y la ciencia como la mejor herramienta para afrontar las pandemias que vendrán.

ACTUALIDAD examina la crisis alimentaria como otra forma de pandemia con un texto de Enrique Yeves Valero.

En EXPERIENCIAS el equipo consistorial de Villanueva de Viver examina las restricciones de la digitalización en las zonas rurales y el caso de este pueblo para revertirlas.

ENSAYO presenta un artículo introductorio sobre la ciencia posnormal de la mano de Silvio Funtowicz y Cecilia Hidalgo.

El número se cierra con las reseñas de la sección LECTURAS.

A continuación, ofrecemos el sumario de la revista, que podrás descargar a texto completo, junto con la INTRODUCCIÓN de Santiago Álvarez Cantalapiedra, el artículo firmado por el Colectivo Fractal que aborda las raíces socioecológicas de la pandemia y el ENSAYO de Silvio Funcowicz y Cecilia Hidalgo sobre Ciencia Posnormal.

INTRODUCCIÓN

Pandemia, crisis ecosocial y capitalismo global.

Santiago Álvarez Cantalapiedra

A FONDO

Raíces socioecológicas de una pandemia prevista.

Colectivo Fractal

La pandemia, un episodio del Antropoceno.

Antonio Campillo

La desigualdad es la peor pandemia.

Joan Benach

Empleo de hogar y cuidados durante la pandemia.

Isabel Otxoa.

Pandemia, entre la distopía y la utopía ecosocial.

Jordi Mir Garcia y João França.

Diálogo con asociaciones barriales. La activación de la respuesta vecinal durante la COVID-19.

FUHEM Ecosocial.

Entrevista a Joan-Ramon Laporte.

Nuria del Viso

La ciencia es la mejor herramienta para luchar contra las pandemias que vendrán.

Raquel Pérez Gómez

ACTUALIDAD

El hambre, la pandemia del siglo XXI.

Enrique Yeves Valero.

EXPERIENCIAS

Tiempos de cambio en Villanueva de Viver, Castellón. Abordaje de la brecha digital.

María Amparo Pérez, María José Ureña, David Chiva y Andrea Blázquez Colás.

ENSAYO

Pandemia posnormal: las múltiples voces del conocimiento.

SIlvio Funtowicz y Cecilia Hidalgo.

LECTURAS

Grandes granjas, grandes gripes. Agroindustria y enfermedades infecciosas, de Robert Wallace

Monica Di Donato

Claves ecofeministas para rebeldes que aman a la tierra y a los animales, de Alicia H. Puleo

Carmen Peinado Andújar e Irene Gómez-Olano Romero.

Conexiones perdidas, de Johann Hari

Diego Escribano Carrascosa.

Will the gig economy prevail?, de Colin Crouch

Carlos Jesús Fernández Rodríguez.

Cuaderno de notas

RESÚMENES

Información y compras:

Tel.: +34 914310280

Email: publicaciones@fuhem.es

Puedes adquirir la revista PAPELES en nuestra librería virtual.

Es ta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de FUHEM y no refleja necesariamente la opinión del MITERD.

ta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de FUHEM y no refleja necesariamente la opinión del MITERD.

Pandemia, crisis ecosocial y capitalismo global

Pandemia, crisis ecosocial y capitalismo global, escrito por Santiago Álvarez Cantalapiedra es el título de la INTRODUCCIÓN del número 154 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global,

Pandemia, crisis ecosocial y capitalismo global, escrito por Santiago Álvarez Cantalapiedra es el título de la INTRODUCCIÓN del número 154 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global,

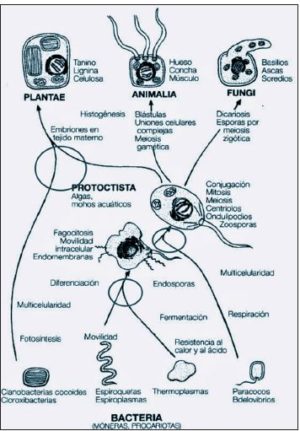

Las epidemias no son fenómenos naturales. Hay que verlas, más bien, como fenómenos sociohistóricos de aparición relativamente reciente. Las primeras epidemias humanas surgieron en el contexto de la revolución neolítica. La expansión de la agricultura y la ganadería transformaron profundamente nuestra relación con el medio. La destrucción y transformación de los hábitats para ampliar las tierras de cultivo y la domesticación de animales para usarlos como alimento o como bestias de carga es lo que permitió que las vacas nos trasmitieran el sarampión y la tuberculosis, los cerdos la tosferina o los patos la gripe. Las primeras sociedades urbanas, el desarrollo del comercio, la esclavitud y las guerras entre imperios crearon las condiciones para que las primeras enfermedades infecciosas se convirtieran en epidemias. Las transformaciones en las formas de relacionarnos con la naturaleza asociadas a los cambios en nuestros modos de vida crearon las condiciones para la propagación de las infecciones, incluyendo la posibilidad de la zoonosis, esto es, el contagio de enfermedades de animales a humanos.

Asociamos al medioevo con la peste bubónica. La peste negra, la gran epidemia que afectó a Eurasia a mediados del siglo XIV, ha sido la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad, provocando la muerte de entre el 30 y el 60% de la población europea. Introducida por marinos, penetró en Europa desde Asia a través de las rutas comerciales que recababan en puertos como el de Mesina. Las condiciones sociales y demográficas en las ciudades y pueblos medievales hicieron el resto. A falta de una explicación convincente de las causas del flagelo, la ignorancia de la época sirvió para propagar otra de las pandemias recurrentes en la historia humana: la necesidad de buscar un chivo expiatorio a los males propios; en esa ocasión, fueron los judíos a quienes se acusó de envenenar los pozos que abastecían de agua a las poblaciones, reanudándose así los pogromos ya iniciados con la Primera Cruzada en el siglo XI.

La expansión colonial de los imperios europeos provocó oleadas pandémicas de nuevas enfermedades que asolaron el orbe. La viruela, con la inestimable ayuda de las encomiendas, acabó con parte de la población indígena del Nuevo Mundo. En el Congo, un lentivirus portado por los macacos se propagó a la misma rapidez con la que los colonos belgas se apresuraron a saquear los recursos naturales del aquel vasto territorio considerado la finca particular de Leopoldo II. El lentivirus del macaco continuaría su propio desarrollo histórico hasta convertirse en el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) asociado al SIDA. En Bengala, el imperio británico se propuso transformar en arrozales el inmenso humedal de Sundarbans, el manglar más importante del mundo situado en el delta donde confluyen los ríos Ganges, Brahmaputra y Meghna. La proliferación de enfermedades infecciosas se interpuso en los planes de la administración colonial. La historia en este punto sería tan prolija como las atrocidades cometidas en la era colonial.

Con la revolución industrial, el cólera, la sífilis y la tuberculosis provocarán las grandes pandemias de esa época. Son enfermedades estrechamente relaciona- das con las condiciones de vida de la población, por lo que la proliferación de barriadas donde se hacinaba a la clase trabajadora en condiciones miserables e insalubres creó el caldo de cultivo para su desarrollo.

COVID-19: la pandemia de la era del capitalismo global

Cada pandemia es hija de su época. La del COVID-19, la primera gran pandemia global stricto sensu, ha sido posible gracias a la combinación de dos hechos estrechamente relacionados: 1) la presión que ejercemos los seres humanos sobre el conjunto de los ecosistemas y 2) la globalización. Aunque habitualmente se ha contemplado esta pandemia en términos exclusivamente sanitarios, tiene como trasfondo la crisis ecosocial provocada por el capitalismo global.

La presión humana sobre los ecosistemas está erosionando la biodiversidad y los equilibrios protectores que aquellos ofrecen frente a elementos patógenos. La comunidad científica no se cansa de subrayar los riesgos que supone la pérdida de biodiversidad en la propagación de las enfermedades infecciosas. Los virus se constituyen verdaderos espacios de amortiguación frente a la virulencia de los patógenos. Ahora que se vuelve a hablar del virus del Nilo, los expertos señalan que las áreas con mayor diversidad de aves muestran tasas más bajas de infección porque los mosquitos –que sirven de vector de infección– disponen en ese caso de menores probabilidades para encontrar el huésped adecuado. Una saludable cobertura vegetal que albergue una amplia variedad de especies animales protege a los seres humanos de la transmisión de enfermedades a través de los mosquitos porque estos se diluyen en el entorno. Se ha establecido que existe una relación entre el advenimiento de epidemias y la deforestación. Los estudios realizados en torno al ébola muestran que este virus, cuyo origen ha sido localizado en varias especies de murciélago, aparece en las zonas de África Central y Occidental más afectadas por la deforestación. La tala de los bosques provoca que las especies de murciélagos que habitaban en ellos tengan que posarse ahora en los árboles de los hábitats ocupados por humanos, aumentando la probabilidad de interacción y transmisión.

Sin embargo, las zonas de amortiguación ecológica están siendo erosionadas a una velocidad sin precedentes. La intensísima intervención humana sobre la Tierra está simplificando la naturaleza. La apropiación humana de la biomasa terrestre y la destrucción de la integralidad de los ecosistemas que ello conlleva no encuentran parangón en la historia. Una muestra de ello es que, del total de la biomasa de vertebrados terrestres, la mayoría es ganado (59%) o seres humanos (36%), y solo alrededor del 5% está compuesta por animales silvestres (otros mamíferos, aves, reptiles y anfibios).1 La destrucción y simplificación de la naturaleza nos hace más vulnerables ante organismos patógenos que en sus ecosistemas naturales mantenían un equilibrio que ahora se rompe al entrar en contacto con el nuestro. El segundo factor que interviene en las pandemias contemporáneas es la globalización, que además de impulsar la destrucción de la naturaleza al incrementar la explotación de los recursos naturales y extender el modelo de ganadería industrial de alta intensidad, facilita la propagación de los brotes infecciosos gracias al desarrollo vertiginoso de unos sistemas de transporte que mueven ingentes cantidades de personas y mercancías por todo el planeta. La globalización ha hecho del mundo una aldea global donde todos sus rincones son accesibles en poco tiempo. Así pues, en el trasfondo de esta pandemia se encuentran las consecuencias de los comportamientos del sapiens contemporáneo. La alteración de los hábitats y la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas que provoca el capitalismo mundial derrumban las barreras que podrían amortiguar la expansión de los patógenos, al mismo tiempo que los estilos de vida globalizados tienden puentes cada vez más efectivos para su propagación.

Del optimismo tecnológico a las pandemias recurrentes

El higienismo y el descubrimiento de vacunas y antibióticos consiguieron atenuar en gran medida el alcance y los efectos de las epidemias a lo largo del siglo XX. Los éxitos cosechados con estas tecnologías terapéuticas han sido tan relevantes que su generalización propició que las enfermedades infecciosas dejaran de ser una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Hace apenas un cuarto de siglo la muerte por enfermedades infecciosas representaba aún el 33% de los fallecimientos; hoy apenas alcanza el 19% del total.2 La rapidez y eficacia con que se han desarrollado y producido las vacunas contra el COVID ha sorprendido y provocado la admiración de casi todo el mundo.

Sin embargo, aunque en la actualidad las principales causas de muerte sean las enfermedades cardiovasculares y los cánceres (enfermedades asociadas en alto grado a los hábitos y a los estilos de vida urbanos), el optimismo tecnológico no debería hacernos olvidar que es imposible pretender acabar con todos los virus que provocan las infecciones, fundamentalmente porque forman parte de la trama de la vida, con sus interacciones y equilibrios naturales. Su desaparición completa equivaldría a la desaparición de la propia vida, entendida como la trama en la que se desarrolla la existencia concreta de cualquier individuo. De ahí que las enfermedades nunca sean aconteceres aislados al margen del sistema social y ecológico del que forman parte, como tampoco la salud está al margen de sus determinantes económicos y socioambientales.

Los avances terapéuticos pueden sumergirnos en un ilusionismo tecnológico que nos impida atender a las causas (los modos de vida) al concentrar la atención sobre los efectos (las enfermedades). La enorme superficie de naturaleza desriesgo de enfermedades infecciosas. Las zoonosis y las enfermedades por coronavirus se sucederán con más frecuencia si no preservamos los ecosistemas naturales. Un estudio de la Universidad de Brown ha estimado que entre la década de los ochenta del siglo pasado y la primera del nuevo siglo el número de brotes epidémicos de enfermedades infecciosas se ha multiplicado por tres.3 La pandemia del COVID-19 parece estar confirmando algo que venía observando con preocupación la comunidad científica desde hace tiempo: desde la segunda mitad del siglo XX, coincidiendo con la gran aceleración de la actividad económica y sus correspondientes impactos sobre la naturaleza, han aparecido muchos microbios patógenos en regiones en las que nunca habían sido advertidos. Es el caso del VIH, del ébola en el oeste de África o del zika en el continente americano, sin olvidar el SARS que apareció en 2002 en el sudeste asiático y las más recientes gripes porcinas (H1N1) y aviar (H5N1). Muchos de esos virus (en torno al 60%) son de origen animal, algunos provenientes de animales domésticos o de ganado, pero en su mayoría –más de las dos terceras partes– procedentes de animales salvajes.4 Por muy elevada que sea la inversión en farmacología, no cabe esperar una remisión de las pandemias en el futuro más inmediato mientras no cambiemos de forma sustancial el modo de vida predominante asociado al capitalismo global.

Más allá de la crisis sanitaria

Urge hacer una lectura de esta pandemia más allá de la crisis sanitaria que ha provocado que nos permita extraer las oportunas enseñanzas. La pandemia ha revelado aspectos cruciales de cómo vivimos y nos comportamos. Una de las primeras cosas que mostró fue la clamorosa desigualdad existente en todos los ámbitos sociales. Se repitió con mucha frecuencia, y es cierto, que por ser global representaba una amenaza para todas las personas, pero se omitió frecuente- mente, no siendo menos verdad, que no todas eran igual de vulnerables a esa amenaza. El confinamiento fue muy revelador en este sentido. Uno de los ejemplos más claros de la inequidad en esos meses distópicos fue la división del trabajo: la existencia de una gran brecha entre quienes conservaban su empleo y podían trabajar desde su casa sin exposición ni riesgo y aquellos que perdían su empleo o se veían obligados por la naturaleza de sus funciones a salir a la calle y exponerse al virus. Otra manifestación reveladora de la desigualdad ha sido el “apartheid vacunal” al que se ha sometido a las poblaciones y pueblos más pobres del mundo. Esta segregación ha mostrado que, aunque vivimos en un mundo global, no por ello dejar de ser un mundo fragmentado por los juegos de intereses económicos y geopolíticos del poder. El criterio de reparto aplicado en los planes de vacunación en las sociedades ricas (primeros los mayores y los sanitarios, luego el resto de la población según su edad) no se ha utilizado en las relaciones internacionales, donde todo se ha dejado en manos de las grandes farmacéuticas, las reglas del mercado y la “filantropía” de unos estados que lo que realmente buscan es alcanzar mayor influencia global.

Si nuestra salud se sostiene sobre ecosistemas bien conservados, nuestra sociedad se sostiene sobre las personas menos reconocidas y remuneradas: personal sociosanitario, temporeros, equipos de limpieza, repartidores, reponedores, transportistas, empleadas del hogar o cajeras de supermercados. Justamente la gente a la que el sistema condena a la precariedad y a los sueldos más bajos. Mientras descubrimos la importancia de todas estas ocupaciones que fueron declaradas en su día esenciales, los medios de comunicación se hacen eco de la noticia de que los directivos de los bancos obtienen remuneraciones y bonos equivalentes a la suma del sueldo medio de miles trabajadores que esos mismos bancos han anunciado que quieren despedir, pudiéndose así comprobar que el salario no se fija por la utilidad del trabajo que se desempeña sino por el prestigio social que concede el ejercicio del poder.

Todo ello invita a que nos replanteemos cómo y a qué otorgamos valor. Y otorgar valor a una cosa no es sinónimo de ponerle un precio, a menos que nos deslicemos hacia la estupidez de la que habla Machado en boca de su Juan de Mairena. Tal vez sea esta la causa última de la pandemia: la incapacidad que tiene la civilización capitalista de valorar adecuadamente lo que socialmente resulta más necesario.

Santiago Álvarez Cantalapiedra es director de FUHEM Ecosocial y de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.

NOTAS:

1 Yinon M. Bar-On, Rob Phillips y Ron Milo, «The biomass distribution on Earth», Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), junio de 2018, 115 (25) 6506- 6511; DOI: 10.1073/pnas.1711842115.

2 Juan Ignacio Pérez Iglesias, «¿De qué se muere la gente en el mundo?», The Conversation, 18 de mayo de 2020.

3 Katherine F. Smith, Michael Goldberg, Samantha Rosenthal, Lynn Carlson, Jane Chen, Cici Chen y Sohini Ramachandran, «Global rise in human infectious disease outbreaks», Journal of The Royal Society Interface, Vol. 11, núm. 101, 6 de diciembre de 2014 [https://doi.org/10.1098/rsif.2014.0950]

4 Sonia Shah, «Contra las pandemias, la ecología», Le Monde diplomatique (en español), marzo 2020, pp. 24-25.

Acceso al artículo completo en formato pdf: Pandemia, crisis ecosocial y capitalismo global

Raíces socioecológicas de una pandemia prevista

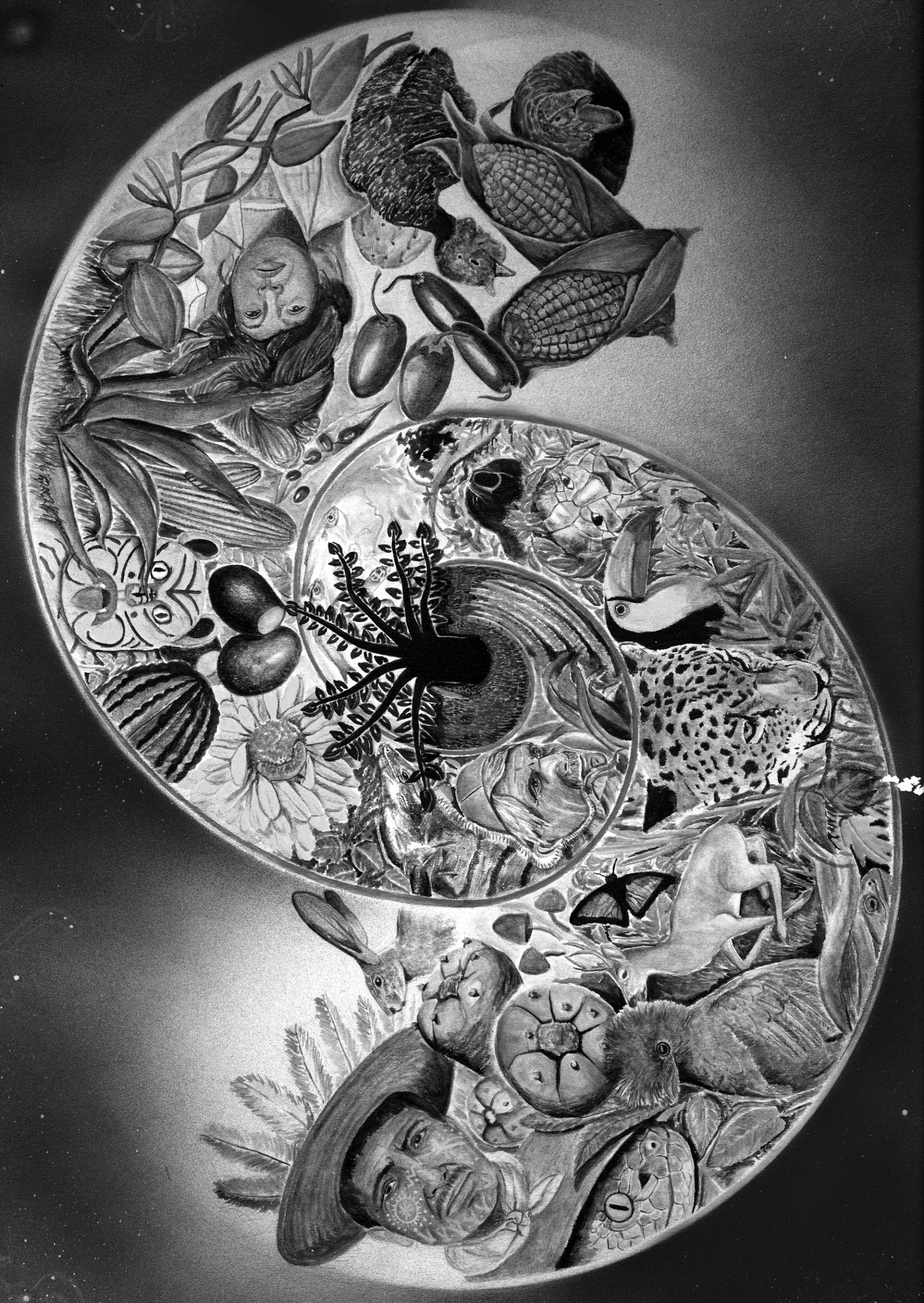

La sección A FONDO del número 154 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, se abre con el artículo firmado por el Colectivo Fractal: Raíces socioecológicas de una pandemia prevista, en el que las autoras destacan que aunque la pandemia de la COVID-19 ha cogido por sorpresa a la mayoría, hace décadas que se conocen las relaciones directas e indirectas entre los cambios en los usos del suelo, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la aparición de enfermerdades infecciosas provenientes de zoonosis.

La sección A FONDO del número 154 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, se abre con el artículo firmado por el Colectivo Fractal: Raíces socioecológicas de una pandemia prevista, en el que las autoras destacan que aunque la pandemia de la COVID-19 ha cogido por sorpresa a la mayoría, hace décadas que se conocen las relaciones directas e indirectas entre los cambios en los usos del suelo, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la aparición de enfermerdades infecciosas provenientes de zoonosis.

El texto explica algunos de los mecanismos y procesos ecológicos que subyacen al surgimiento de esta amenaza y su relación con los extractivismos, como la ganadería industrial, y la globalización. Invita asimismo a la reflexión sobre algunos de los impactos socioecológicos de la desregulación ambiental que se está generando desde el estallido de la pandemia. Tanto las consecuencias de la pandemia como de esta desregulación, además, están aumentando la vulnerabilidad de las poblaciones de manera diferencial. Propone, a modo de cierre, el impulso de aproximaciones interdisciplinares, la transformación profunda del modelo económico y la incorporación de la mirada de la justicia ambiental para el abordaje y la prevención de futuras pandemias.

La crisis de biodiversidad, la emergencia climática y el colapso del sistema globalizado e industrializado en que vivimos han dado la cara en 2020 con un sombrero nuevo. O no tan nuevo en realidad, visto que desde 1940 la intensificación del sistema agrícola se ha asociado con más del 50% de las enfermedades infecciosas emergentes[1] en humanos derivadas de zoonosis, y se espera que esta proporción siga aumentando según se expande e intensifica un cierto modelo agrícola-alimentario.

El coronavirus 2 del síndrome agudo respiratorio (SARS-CoV-2), responsable de la pandemia mundial COVID-19 es un ejemplo de zoonosis, es decir, una enfermedad o infección que se transmite desde otros animales a los humanos (fenómeno conocido también como desbordamiento), a través de agentes transmisores como virus, bacterias, parásitos u hongos. El 60% de las enfermedades humanas son de origen zoonótico. Esta proporción además está aumentando, de forma que más del 70% de los 180 patógenos emergentes o re-emergentes en las últimas tres décadas son de origen zoonótico , la mayoría causados por virus RNA.[2],[3] Todas las enfermedades de la lista de enfermedades prioritarias por la OMS son de origen zoonótico.[4]

Aparición de enfermedades infecciosas

¿Tan fácil es que salten los virus de un animal a otro hasta el ser humano? En realidad es algo extremadamente raro, pues hay una serie de barreras o cuellos de botella que lo suelen impedir: barreras ecológicas que regulan la presencia e intensidad de los patógenos en los huéspedes iniciales y que regulan la liberación y difusión de patógenos, barreras que protegen a los humanos de la exposición y barreras fisiológicas que disminuyen la susceptibilidad de los humanos una vez se han visto expuestos al virus. Así que los procesos por los cuales se da el desbordamiento, o salto de una especie a otra, y emergen las zoonosis incluyen tanto elementos ecológicos, fisiológicos, microbianos y epidemiológicos, como de comportamiento. Estos determinan cómo los patógenos se distribuyen, se liberan y diseminan, cual es la probabilidad, la dosis y la ruta de exposición para los humanos y cuál es la susceptibilidad y por tanto la probabilidad y severidad de una infección.[5]

Desde la década pasada, como poco, sabemos cuáles son los factores que contribuyen a la aparición de zoonosis y enfermedades infecciosas y cómo muchos de ellos están asociados al extractivismo y especialmente al sistema alimentario globalizado e industrializado: la urbanización y en general los cambios de usos del suelo, la pérdida de hábitats y biodiversidad, el cambio climático, el crecimiento y concentración en ciudades de la población humana, el aumento de la conectividad, el incremento del consumo de productos de origen animal y, por tanto, del comercio de especies silvestres y la ganadería intensiva. Aunque estos factores están estrechamente relacionados entre sí y es imposible abordarlos de manera aislada, vamos a ir explicando uno por uno.

Un tridente nefasto: cambios de usos del suelo, pérdida de biodiversidad y cambio climático

Los cambios de usos del suelo, es decir la transformación de los ecosistemas para dar respuesta a una creciente demanda de recursos y materiales por parte de una economía globalizada, es el factor principal del cambio global e incluye la industria extractiva y la deforestación, el acaparamiento de tierras y la intensificación agrícola y ganadera, la urbanización y la fragmentación de hábitats (por ejemplo, por la construcción de infraestructuras). Según un reciente informe del Panel Intergubernamental Ciencia-Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), el 75% de la superficie terrestre ha sido significativamente alterada por dinámicas capitalistas asociadas a empresas e individuos.[6]

La conversión de ecosistemas aumenta la probabilidad de transmisión de patógenos entre especies porque aumenta el contacto entre la fauna silvestre, el ganado y las personas: facilita la captura ilegal de animales, su tráfico, su venta en mercados a menudo ilegales donde pueden estar en contacto con otras especies y muchas personas, y su posterior consumo.[7] La extinción local de especies puede empobrecer las comunidades biológicas y facilitar la expansión de especies oportunistas cuya densidad de población puede aumentar al no tener competidoras. Este es el caso de la fragmentación de bosques, que ha afectado a la zarigüeyas y así impulsado el aumento de la abundancia relativa del ratón de pies blancos (Peromyscus leucopus), una especie reservorio muy competitiva que hospeda la garrapata portadora de la bacteria Borrelia burgdorferi causante de la enfermedad de Lyme.[8] También es el caso de algunas poblaciones de roedores en Asia, que son portadores de hantavirus y adenovirus que causan fiebres hemorrágicas con síndrome renal, como el ébola. Otro ejemplo famoso es el de Malasia, donde se registró un brote de la enfermedad de Nipah en 1992, cuyo origen se asocia al desplazamiento hacia entornos más urbanos de poblaciones de gran zorro volador (Pteropus vampyrus) debido a la deforestación y los incendios de sus hábitats naturales. Allí se cree que el contacto entre estos murciélagos y cerdos hacinados en granjas dio lugar a la cadena de contagios que acabó afectando a la población local, con una letalidad del 40%.

Los cambios de usos del suelo aumentan la probabilidad de transmisión de patógenos porque crece el contacto entre la fauna silvestre, el ganado y las personas.

La agricultura intensiva es el factor determinante detrás de la rápida propagación del virus del Nilo Occidental[9] en Estados Unidos y la facilidad con la que el mirlo americano (Turdus migratorius), huésped preferente del virus, se expande en estos paisajes. Asimismo, algunos estudios han relacionado el consumo de carne de animales silvestres, que desempeña un importante papel en la dieta de los hogares pobres en Camerún, con enfermedades infecciosas asociadas a los virus del VIH/SIDA, Ébola y Marburgo.[10]

Los cambios de usos del suelo son un impulsor directo de la pérdida global de biodiversidad, una de las principales emergencias que vivimos: alrededor del 25% de las especies de grupos de animales y plantas evaluados están amenazadas, alrededor de un millón de especies ya están en peligro de extinción y, si no se adoptan medidas, habrá una mayor aceleración del ritmo de extinción de especies en todo el mundo (IPBES). Sin embargo, la biodiversidad constituye posiblemente el mejor protector frente a la transmisión de patógenos. Por un lado, la diversidad de huéspedes inhibe la abundancia de parásitos.[11] Por otro, a mayor diversidad genética, mayor probabilidad de desarrollo de resistencia, ya que esta diversidad representa la capacidad para encontrar individuos que suplan a otros afectados por diversas dolencias congénitas, malformaciones, debilidad ante patógenos u otros problemas hereditarios. Cuanto mayor diversidad genética, mayores probabilidades tienen las especies de sobrevivir a los cambios del medio ambiente. Patógenos y hospedadores pueden co-evolucionar y adaptarse para sobrevivir juntos sin problemas durante mucho tiempo.

Además, se ha hablado mucho en el último año, de cómo en contextos con mucha diversidad se pueden dar el llamado “efecto de dilución”.[12] Según el efecto de dilución, comprobado empíricamente en la mayoría de casos, en hábitats con gran diversidad de especies y alto número de ejemplares:

1) las poblaciones de especies susceptibles de hospedar patógenos están mejor reguladas,

2) los virus se distribuyen entre las distintas especies e individuos de la población, teniendo muchas posibilidades de acabar en alguno que bloquea su dispersión,

3) se inhibe la proliferación de herbívoros, vectores habituales de patógenos.

En un ecosistema presionado, de hecho, las primeras especies que suelen desaparecer son aquellas más apicales en la cadena trófica, las predadoras, o las especialistas, que son las que más contribuyen al control de la propagación de vectores, dejando así lugar para la proliferación de las poblaciones de otras especies más oportunistas. Sobre el efecto de dilución hay debate y controversia:[13] no parece ubicuo, sino que depende de cada comunidad y las características de las especies, pero las últimas revisiones sistemáticas apoyan su relevancia y por tanto la importancia de la conservación de la biodiversidad a todas las escalas para frenar la aparición de enfermedades infecciosas.

Además, en los territorios muy deteriorados, el cambio climático (a su vez impulsado por estos cambios de usos) puede exacerbar los riesgos de desbordamiento zoonótico. Un ejemplo es el del polvo en suspensión como vector de patógenos: en ecosistemas con suelos muy degradados, la erosión, tanto por agua de escorrentía como por el viento, es frecuente y precisamente el incremento del viento es uno de los efectos del cambio climático. El aumento de las temperaturas medias se ha demostrado que aumenta la incidencia de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y la persistencia del virus del Zika. Por efecto del calentamiento global se están derritiendo enormes superficies de hielo y permafrost dentro de las que había encapsulados virus, por ejemplo, en antiguos yacimientos funerarios humanos. El deshielo da lugar a nuevos hábitats donde se pueden desarrollar, reproducir y transmitir patógenos entre especies. De hecho, ya han empezado las apuestas sobre cuál será el origen de la próxima gran pandemia, y algunos de los patógenos mortales de los siglos XVIII y XIX suenan como candidatos fuertes.

Otros factores ecológicos relacionados con enfermedades infecciosas

Asociadas a la transformación de los ecosistemas y al cambio climático están las alteraciones en la movilidad, los patrones migratorios y en general la ecología de especies silvestres que sirven de reservorio y/o vector de patógenos. Estas alteraciones influyen en la probabilidad de contacto y exposición entre individuos de la misma especie y entre especies. Por ejemplo, las alteraciones en los patrones migratorios de algunas aves, debidas al cambio climático o al tráfico de aves, resulta en su redistribución y contacto con otras especies o con humanos. En las islas de Sumatra, la migración de los murciélagos de la fruta provocada por la deforestación debida a los incendios de la selva condujo a la aparición de la enfermedad de Nipah entre los ganaderos y el personal de los mataderos de Malasia.

Otro factor ecológico clave en la dispersión de enfermedades infecciosas son la concentración y la conectividad, ya que facilitan la rápida propagación de los patógenos una vez se ha dado la infección y dificulta las medidas de distanciamiento personal para evitar la propagación.[14] El enorme y rápido aumento de la densidad de población en las ciudades, que genera arrabales y barrios especialmente poblados, empobrecidos y sin infraestructuras adecuadas de vivienda y saneamiento, por ejemplo en Asia, no hace más que allanar el camino a las enfermedades infecciosas. También la enorme movilidad a escala mundial, asociada al comercio, el empleo y el ocio, facilita, como hemos visto con la COVID-19, la rápida dispersión de patógenos a escala planetaria.[15] Esto sucede, no solo en tanto en cuanto el ganado y las personas somos vectores, sino también de forma indirecta, ya que las infraestructuras (viarias, ferroviarias, portuarias…) asociadas a dicha conectividad contribuyen a la fragmentación de hábitats cuyos impactos mencionamos antes. Este tipo de conectividad y de concentración de la población mundial en ciudades nos hace por tanto más vulnerables frente a las enfermedades infecciosas emergentes.

Las alteraciones en los patrones migratorios de algunas aves, debidas al cambio climático o al tráfico de aves, resulta en su redistribución y contacto con otras especies.

Las especies invasoras pueden actuar como vectores, como reservorios de patógenos o facilitando la expansión de estos, por ejemplo compitiendo con las especies autóctonas o provocando enfermedades en estas.[16] Además, el estudio de enfermedades infecciosas derivadas de patógenos infecciosos humanos como la COVID-19, tienen características y consecuencias similares al patrón de las invasiones biológicas,[17] así que es necesario buscar sinergias entre disciplinas como la epidemiología y la ecología, para comprenderlas y evitarlas. El riesgo de introducción de especies está estrechamente ligado con las actividades humanas y se ha visto incrementado debido al desarrollo de nuevos y más rápidos sistemas de transporte que permiten un incremento del comercio y el turismo.[18],[19] Además, a su vez, las especies exóticas son una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad y uno de los principales motores del cambio global, especialmente en contextos mediterráneos debido a las condiciones ambientales y a consideraciones biogeográficas.[20]

Otras relaciones con el sistema alimentario globalizado

El incremento del consumo de proteínas de origen animal ha contribuido de manera indirecta a aumentar los riesgos de zoonosis. Por un lado, ha impulsado la industrialización masiva de la ganadería en todo el mundo (especialmente de aves y cerdos, estupendos vectores de virus), aumentando enormemente el volumen de ganado en el planeta, su densidad y por tanto la probabilidad de infectar a humanos. Por desgracia, en España la producción de cerdo se ha doblado en las últimas tres décadas y es la primera de Europa y la cuarta a nivel mundial. En el caso de los pollos de engorde, la producción ha duplicado su crecimiento en los últimos cinco años. Por otro lado, está aumentando el consumo de especies silvestres, especialmente en Asia, África y Latinoamérica, incentivando el comercio ilegal de especies y sus productos, así como la caza. En estas zonas, de hecho, son habituales los mercados de animales, un espacio donde coinciden y se concentran animales de diferentes orígenes que pueden portar diversos patógenos y no cuentan con condiciones de salubridad o agua corriente. En términos de impacto, sin embargo, la responsabilidad en los hombros del sistema agro-alimentario industrializado, impulsado por el consumo exacerbado en el Norte global, es mucho mayor que la de los mercados del Sur global donde se comercializan productos derivados de animales silvestres.

La resistencia a insecticidas está creciendo y se espera que siga haciéndolo debido a la intensificación y la simplificación de la agricultura, lo cual plantea enormes dificultades para el control de enfermedades cuyo vector es un insecto. Algo parecido sucede con el abuso indiscriminado de antibióticos, tanto en humanos como en animales, que están generando una resistencia sistémica que la OMS ya teme como la primera causa de muerte a nivel mundial en 2050. También se ha visto que el incremento de nutrientes debido al uso excesivo de fertilizantes agroquímicos en la agricultura industrial y a la contaminación por nitratos derivada de la ganadería intensiva, puede exacerbar el impacto de las enfermedades infecciosas.

Finalmente, en el último eslabón de la cadena, además de la resistencia a antibióticos, todos los problemas relacionados con la salud humana y la capacidad del sistema inmunitario de responder, nos hacen más vulnerables frente a las enfermedades infecciosas emergentes: la deficiencia de determinados nutrientes por malnutrición o desnutrición, la obesidad, el estrés, la diabetes o la exposición a contaminantes.[21]

Impactos ambientales de las desregulaciones a causa de la COVID-19

Es interesante comprobar cómo la epidemia provocada por la COVID-19 a su vez está teniendo un efecto negativo sobre el debilitamiento de las regulaciones ambientales a nivel global, en contra de lo que cabría pensar, aumentando así los futuros riesgos a pandemias. Por ejemplo, la ONG Conservación Internacional a través del rastreador de retrocesos de la conservación global[22] ha contabilizado los retrocesos de las regulaciones ambientales desde que comenzó la pandemia. En Brasil, por ejemplo, ha habido intentos de autorizar la minería en tierras indígenas, construir nuevas carreteras y legalizar la ocupación de tierras indígenas por acaparadores de tierras, generalmente con fines de agronegocios o minería. En India se ha dado vía libre a más de 30 proyectos en áreas protegidas, reservas de elefantes y tigres para la minería del carbón, carreteras y líneas eléctricas. En Canadá se eliminaron muchos requisitos de monitoreo para las compañías petroleras, incluido el monitoreo del agua superficial y del agua subterránea. En el caso de España, se han aprobado diversos decretos, más laxos en regulación ambiental, donde se acortan plazos en procedimientos administrativos con el argumento de estimular la reactivación de la actividad económica.[23]

En abril de 2020, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente ya avisó de que estas acciones eran «irracionales, irresponsables y ponen en peligro los derechos de las personas vulnerables».[24] No se puede afirmar que todos estos retrocesos se han debido directamente a la pandemia, pero sí que han ocurrido en un momento donde la participación cívica se ha limitado debido al distanciamiento social y las restricciones de reuniones públicas. Según Global Witness, algunos gobiernos han utilizado la pandemia como excusa para restringir las libertades de las y los defensores de territorios y del medio ambiente, como el derecho a protestar o la libertad de expresión. La limitación de las protestas y manifestaciones ha contrastado con la permisividad con los proyectos extractivos como la minería. La Coalición Defensora de Defensores del Medio Ambiente y la Tierra ha identificado tres tendencias generales que han emergido con la pandemia: el mantenimiento de las amenazas contra las/os defensoras/es, la aparición de nuevos tipos de riesgo y la exposición de pueblos indígenas en particular.

Propuestas para evitar futuras pandemias

Ha quedado claro cómo el modelo de producción y consumo y en especial el sistema agroalimentario industrializado y globalizado, tiene una parte importante de la responsabilidad de las zoonosis y la pandemia de la COVID-19 en concreto.[25] Así que es urgente y fundamental transformar radicalmente las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, y especialmente el sistema agroalimentario, para acoplar de nuevo el sistema económico y social dentro de los límites planetarios y asegurando los niveles de calidad de vida de la población. Las propuestas de la agroecología, que apuntan de hecho a re-localizar la producción y el consumo, cerrar ciclos, garantizar el bienestar animal y respetar los ritmos y funciones de los agroecosistemas y de las personas, parecen ahora más pertinentes que nunca. La llamada a trabajar por “Una Salud” (One Health) ha cobrado protagonismo también en este sentido: es «el esfuerzo de colaboración de múltiples disciplinas que trabajan a nivel local, nacional y mundial, para lograr una salud óptima para las personas, los animales y nuestro medio ambiente», porque toda está conectado.[26] Sin embargo sigue faltando la valentía para emprender el camino del decrecimiento y dejar atrás el extractivismo exacerbado que sustenta el desarrollismo capitalista.

La comunidad científica lleva años advirtiendo de que la destrucción de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad fomenta el surgimiento de enfermedades zoonóticas. Es necesario reconocer que las mismas actividades humanas que impulsan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son las que tamién generan riesgo de pandemia a través de sus impactos directos e indirectos en la naturaleza. Además, las consecuencias no han sido iguales para todo el mundo. Hay poblaciones que, especialmente durante la pandemia, se han visto más vulnerabilizadas. Actuar para prevenir riesgos contra futuras pandemias también significa trabajar sobre los ejes de la justicia social y ambiental, poniendo especial énfasis en proteger y respaldar a aquellas comunidades que están defendiendo el medio ambiente y los territorios.

Finalmente, para responder a futuras pandemias se necesita un conocimiento heterogéneo, abordajes interdisciplinares para mejorar la predicción, prevención y respuesta ante futuros eventos. Recientemente, Montserrat Vilá y colaboradores han reclamado la necesidad de perspectiva interdisciplinar sobre las enfermedades infecciosas y la biología de las invasiones podría hacer avanzar ambos campos,[27] y en particular la necesidad de considerar la complejidad de los sistemas socioecológicos y promover un marco que adopte una perspectiva multiescalar y orientada a los sistemas en un contexto de cambio global.[28] Tomar una perspectiva desde los sistemas complejos adaptativos y los sistemas socioecológicos[29] ayudará a comprender las estrechas interrelaciones e interdependencias entre el sistema ecológico y social para entender mejor las relaciones entre naturaleza y pandemia como parte de una red mayor de relaciones.

Colectivo Fractal es un espacio de mujeres investigadoras. En este artículo han colaborado las investigadoras Elisa Oteros Rozas (Universitat Oberta de Catalunya), Irene Iniesta Arandia (ICTA - Universitat Autónoma de Barcelona), Cristina Quintas Soriano (Universidad de Almería), Marina García Llorente (Universidad Autónoma de Madrid), Violeta Hevia (Universidad Autónoma de Madrid), Federica Ravera (Universitat de Girona) y Sara Mingorría.

NOTAS:

[1] La OMS define las "infecciones infecciosas emergentes" como "enfermedades infecciosas que han sido identificadas y clasificadas taxonómicamente recientemente”. Algunas parecen ser "nuevas" enfermedades de los seres humanos, otras pueden existir desde hace muchos siglos y han sido reconocidas solo recientemente porque los cambios ecológicos u otros cambios ambientales han aumentado el riesgo de infección humana.

[2] Mark EJ Woolhous y Sonya Gowtage-Sequeria, «Host range and emerging and reemerging pathogens», Emerging Infectious Diseases 11(12):1842-7, 2005, https://doi.org/10.3201/eid1112.050997

[3] Stuart Levin, «Zoonoses», en: Goldman, L. Schafer, A.I. (Eds.), Goldman’s Cecil Medicine, ed. 24ª, W.B. Saunders, Philadelphia, 2012, pp. 1964–1967.

[4] «Prioritizing diseases for research and development in emergency contexts», OMS, página web, s/f.

[5] Raina K. Plowright, Colin R. Parrish, Hamish McCallum, Peter J. Hudson, Albert I Ko, Andrea L. Graham, James O. Lloyd-Smith, «Pathways to zoonotic spillover», Nat. Rev. Microbiol. 15, 502–510, 2017, https://doi.org/10.1038/nrmicro.2017.45

[6] S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio et al., Informe de Evaluación Mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas. Resumen para los encargados de la formulación de políticas, IPBES, Bonn, 2019,

[7] Felicia Keesing y Richard S. Ostfeld, «Impacts of biodiversity and biodiversity loss on zoonotic diseases», PNAS, 118 (17) e2023540118, 2021, https://doi.org/10.1073/pnas.2023540118

[8] Kathleen LoGiudice, Richard S. Ostfeld, Kenneth A. Schmidt, Felicia Keesing, «The ecology of infectious disease: effects of host diversity and community composition on Lyme disease risk», PNAS 100, 567–571, 2003, https://doi.org/10.1073/pnas.0233733100

[9] A Marm Kilpatrick,. «Globalization, Land Use, and the Invasion of West Nile Virus», Science 334: 323-327, 2011, https://doi.org/10.1126/science.1201010

[10] LoGiudice et al., 2003, op.cit.

[11] David J. Civitello, Jeremy Cohen, Hiba Fatima, Neal T Halstead, Josue Liriano, Taegan A McMahon, C Nicole Ortega, Erin Louise Sauer, Tanya Sehgal, Suzanne Young, Jason R Rohr, «Biodiversity inhibits parasites: Broad evidence for the dilution effect», PNAS, 112: 8667-8671, 2015, https://doi.org/10.1073/pnas.1506279112

[12] F Keesing, RD Holt, RS Ostfeld, «Effects of species diversity on disease risk», Ecology Letters, 9: 485-498, 2006, https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2006.00885.x

[13] Para ampliar en este sentido se puede consultar el trabajo de Randolph y Dobson, quienes hicieron una crítica a la manera en que se estaba dando por sentado la ubicuidad del efecto de dilusión (https://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/17673/1/Pangloss%20revisited.pdf); la respuesta de https://www.cambridge.org/core/journals/parasitology/article/abs/candide-response-to-panglossian-accusations-by-randolph-and-dobson-biodiversity-buffers-disease/C2784AE4150C159B9CD0AEC6FC469199

[14] Shima Hamidi, Sadegh Sabouri, Reid Ewing, «Does Density Aggravate the COVID-19 Pandemic?», Journal of the American Planning Association, 86:4, 495-509, 2020, https://doi.org/10.1080/01944363.2020.1777891

[15] Serina Chang, Emma Pierson, Pang Wei Koh, Jaline Gerardin, Beth Redbird, David Grusky, Jure Leskovec, «Mobility network models of COVID-19 explain inequities and inform reopening», Nature, 589: 82–87, 2021, https://doi.org/10.1038/s41586-020-2923-3

[16] Helen E. Roy, Sven Bacher, Franz Essl, Tim Adriaens, David C. Aldridge, John D. D. Bishop, Tim M. Blackburn, Etienne Branquart, Juliet Brodie, Carles Carboneras, Elizabeth J. Cottier-Cook, Gordon H. Copp, Hannah J. Dean, Jørgen Eilenberg, Belinda Gallardo, Mariana Garcia, Emili García-Berthou, Piero Genovesi, Philip E. Hulme, Marc Kenis, Francis Kerckhof, Marianne Kettunen, Dan Minchin, Wolfgang Nentwig, Ana Nieto, Jan Pergl, Oliver L. Pescott, Jodey M. Peyton, Cristina Preda, Alain Roques, Steph L. Rorke, Riccardo Scalera, Stefan Schindler, Karsten Schönrogge, Jack Sewell, Wojciech Solarz, Alan J. A. Stewart, Elena Tricarico, Sonia Vanderhoeven, Gerard van der Velde, Montserrat Vilà, Christine A. Wood, Argyro Zenetos, Wolfgang Rabitsch, «Developing a list of invasive alien species likely to threaten biodiversity and ecosystems in the European Union», Glob Chang Biol, 25:1032–1048, 2019, https://doi.org/10.1111/gcb.14527

[17] Motserrat Vilá, Alisson M. Dunn, Franz Essl, Elena Gómez-Díaz, Philip E. Hulme, Jonathan M. Jeschke, Martín A. Núñez, Richard S. Ostfeld, Aníbal Pauchard, Anthony Ricciardi, Belinda Gallardo, «Viewing Emerging Human Infectious Epidemics through the Lens of Invasion Biology», BioScience, biab047, 2021, https://doi.org/10.1093/biosci/biab047

[18] Charles Perrings, Katharina Dehnen-Schmutz, Julia Touza, Mark Williamson, «How to manage biological invasions under globalization», Trends in Ecology and Evolution, 20(5): 212–15, 2005, https://doi.org/10.1016/j.tree.2005.02.011

[19] Laura A. Meyerson, Harold A. Mooney, 2007. «Invasive alien species in an era of globalization», Frontiers in Ecology and the Environment, 5: 199–208, 2007, https://doi.org/10.1890/1540-9295(2007)5[199:IASIAE]2.0.CO;2

[20] Osvaldo E. Sala, F. Stuart Chapin III, Juan J. Armesto, Eric Berlow, Janine Bloomfield, Rodolfo Dirzo, Elisabeth Huber-Sanwald, Laura F. Huenneke, Robert B. Jackson, Ann Kinzig, Rik Leemans, David M. Lodge, Harold A. Mooney, Martin Oesterheld, N. LeRoy Poff, Martin T. Sykes, Brian H. Walker, Marilyn Walker, Diana H. Wall, «Global Biodiversity Scenarios for the Year 2100», Science, 287: 1770-1774, 2000, https://doi.org/10.1126/science.287.5459.1770

[21] Hellas Cena y Marcello Chieppa, «Coronavirus Disease (COVID-19–SARS-CoV-2) and Nutrition: Is Infection in Italy Suggesting a Connection?», Front. Immunol. 11:944, 2020, https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.00944

[22] Global Conservation Rollbacks Tracker. ,

[23] Véase a modo de ejemplo: https://www.ecologistasenaccion.org/146703/con-la-excusa-de-la-covid-la-junta-suprime-la-licencia-ambiental-en-castilla-y-leon/ o https://theconversation.com/la-pandemia-de-decretos-leyes-que-ponen-en-riesgo-el-medioambiente-140652

[24] «COVID-19: “no es una excusa” para retroceder en la protección y aplicación medioambiental, afirma un experto de las Naciones Unidas en derechos», ACNUR, Ginebra, 15 de abril de 2020.

[25] Rivera-Ferre MG, López-i-Gelats F, Ravera F, Oteros-Rozas E, di Masso M, Binimelis R, El Bilali H., «The two-way relationship between food systems and the COVID19 pandemic: causes and consequences», Agricultural Systems, 191: 103134, 2021, https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103134

[26] «One Health : A New Professional Imperative», 2018. American Veterinary Medical Association, 2018, p. 9, [consulta: 20 de agosto de 2017]

[27] Vilá et al., 2021, op.cit.

[28] Graeme S. Cumming, Celia Abolnik, Alexandre Caron, Nicolas Gaidet, John Grewar, Eleonore Hellard, Dominic A. W. Henry, Chevonne Reynolds, «A social–ecological approach to landscape epidemiology: geographic variation and avian influenza», Landscape Ecology, 30: 963–985, 2015, https://doi.org/10.1007/s10980-015-0182-8

[29] Rodrigo Arce Rojas, «Relaciones naturaleza y pandemia desde la perspectiva de los sistemas complejos adaptativos», Pluriversidad, 6: 13-31, 2020, https://doi.org/10.31381/pluriver sidad.v0i6.362

Acceso al artículo completo en formato pdf: Raíces socioecológicas de una pandemia prevista

Pandemia posnormal: las múltiples voces del conocimiento

Pandemia posnormal: las múltiples voces del conocimiento es el título del artículo de Silvio Funtowicz y Cecilia Hidalgo publicado en la sección ENSAYO del número 154 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global

Pandemia posnormal: las múltiples voces del conocimiento es el título del artículo de Silvio Funtowicz y Cecilia Hidalgo publicado en la sección ENSAYO del número 154 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global

La pandemia Covid-19 ha puesto en tela de juicio el papel de la ciencia en problemas complejos y ha subrayado la relevancia de las ideas y conceptos de la ciencia posnormal (CPN).

¿Cuál es la originalidad de CPN?

Poner entre paréntesis el ideal de la Verdad, un lujo que no podemos permitirnos en tiempos de crisis y, en función de un propósito común, concentrar esfuerzos en la evaluación de la Calidad de los procesos y productos que informan y legitiman la acción política. Para ello, la CPN propone una extensión de la comunidad de evaluadores más allá de los expertos acreditados, reconociendo que el conocimiento útil para afrontar cuestiones sociales complejas, prácticas y políticas es inclusivo y plural.

El contexto mundial pandémico ha actualizado el interés sobre la ciencia posnormal (CPN), una perspectiva que desde hace ya cuarenta años propone nuevos modelos acerca de la ciencia que se aplica como base de legitimación para la formulación de políticas frente a problemas complejos. Es que la COVID-19 ha dejado expuestas amplias brechas de conocimiento, incertidumbre, conflictos de valores, intereses y visiones contrastantes no solo acerca de la enfermedad sino también acerca de la sociedad.

La CPN forma parte de un movimiento más amplio de democratización de la ciencia y del conocimiento. No es un nuevo paradigma científico que busca transformarse en un método estandarizado, sino un conjunto de ideas y conceptos con consecuencias para la práctica de la investigación y la política en un sentido amplio. Es una perspectiva que deja en suspenso consideraciones acerca de la verdad del conocimiento científico para concentrarse en la calidad de los procesos, que siempre están en relación con un objetivo y un propósito, definidos fundamentalmente en el ámbito político-social de cada comunidad.

Distintos aspectos de la práctica científica, con centro en métodos de diagnóstico- tratamiento clínicos y generación de vacunas, se han movilizado y han recibido apoyo financiero en una escala verdaderamente histórica. No obstante, el conocimiento en áreas cruciales todavía está sumergido en la ignorancia (fuentes del virus, su evolución, mutaciones, inmunidad de los infectados, reinfecciones y consecuencias a futuro, entre muchas otras). La experticia en que se basa el asesoramiento sobre políticas relativas a la COVID-19 corresponde, en el mejor de los casos, a suposiciones especulativas sobre el virus mismo y sobre hasta qué punto es posible controlar y predecir cómo se comportarán las personas en distintas sociedades. Reconocidos expertos hacen visibles divergencias irresueltas de perspectiva con respecto a la utilidad, límites y peligros de tales especulaciones, avivando la memoria del público sobre experiencias previas de improvisación y cacofonía.

Lo que “se sabe que no se sabe” incluye elementos clave de epidemiología como la prevalencia real del virus en la población, el papel de los casos asintomáticos en la rápida propagación del virus y sus mutaciones, el grado en que los humanos desarrollan inmunidad, las vías de exposición dominantes, el comportamiento estacional de la enfermedad; y también factores sociales clave, como la aceptación de la población a las medidas de aislamiento o distanciamiento social, el uso de mascarillas en los espacios públicos, la escasa capacidad de prevención de los sectores más vulnerables de la población, la saturación de las capacidades hospitalarias y de los servicios de salud pública; la reducción, cierre o desaparición de empresas y empleos; la desigual distribución mundial de las escasas vacunas disponibles. Ante el coronavirus cualquier tipo de predicción cuantitativa se muestra especulativa y poco confiable, en tanto “respuesta numérica” resultado de modelos matemáticos que producen cuantificaciones precisas, obtenidas solo a costa de omitir o menospreciar las incertidumbres asociadas.

El conocimiento en áreas cruciales todavía está sumergido en la ignorancia: fuentes del virus, su evolución, mutaciones, inmunidad de los infectados, reinfecciones y consecuencias a futuro.

En todas partes asistimos a un quiebre del consenso epistémico que se requiere para hacer que la ciencia normal funcione. Esto está sucediendo no solo en los campos en que era esperable: psicología conductual, sociología y ética, sino también en virología, genética y epidemiología. En otras palabras, cuando quienes se dedican a la ciencia aplicada o a la consultoría profesional ya no están en sus zonas de confort, sino que se encuentran en un contexto que ya no es el normal sino posnormal, cambia el significado de lo que es ser adecuado al propósito. Incluso en los campos científicos establecidos, en la actualidad es imposible ocultar los desacuerdos o imponer el consenso al público general. De allí que abunden la disidencia y la controversia en torno a la justificación de las medidas de acción que se toman cotidianamente.

El estado actual del conocimiento científico no es capaz de garantizar la predicción absoluta y el control sobre cualquier tipo de perturbación que podamos experimentar en el futuro. Así las cosas, probablemente sería mucho más efectivo que nuestras sociedades fueran orientadas a actuar en búsqueda de resiliencia y no bajo el supuesto de que los recursos deberían asignarse de acuerdo a una estrategia de predicción y control.

Limitaciones de la ciencia normal cuando las condiciones son posnormales

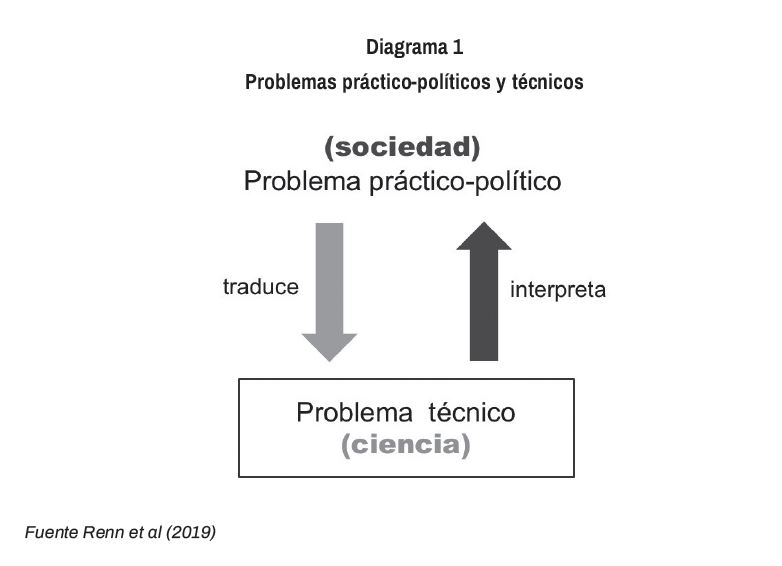

El siguiente diagrama (Diagrama 1) muestra la estrategia de resolución de problemas (simples) en el Estado moderno, que comienza después de los tratados de Westfalia (1648). El sistema de legitimación de la acción política del Estado moderno toma como insumo privilegiado a la ciencia, a la que atribuye la capacidad de proporcionar evidencia cuantitativa objetiva y neutral. Ya no es Dios o el monarca sino la ciencia quien define la acción política del Estado moderno. Elocuente en este sentido es el desarrollo de la estadística en tanto disciplina orientada a proveer al Estado indicadores cuantitativos que permitan a las instituciones de gobernanza predecir, controlar y gestionar racionalmente.

La idea es sencilla: (a) que cualquier problema práctico-político se puede traducir como un problema técnico-científico; y (b) que la resolución del problema técnico-científico resuelve el problema práctico-político. Esta idea es fundante en el Estado moderno: cuando se habla de la ciencia se habla de la verdad, de los hechos, mientras que cuando se habla de la sociedad se habla del bien, de valores e intereses.

El modelo moderno de resolución de problemas preveía la estricta separación entre hechos (el territorio de la ciencia) y valores (el territorio de la gobernanza), y un proceso en el que, obtenida la verdad, se procedía a la acción política para el bien común. Históricamente este modelo funcionó muy bien, la ciencia y la tecnología se desarrollaron extraordinariamente y las instituciones de gobernanza maduraron. Los estados modernos —incluso pequeños países europeos— se convirtieron en potencias coloniales que conquistaron el mundo e impusieron el modelo.

Avanzando rápidamente en el tiempo, podemos argumentar que el triunfalismo y optimismo sobre el desarrollo de la ciencia y el crecimiento económico empiezan a ser matizados a inicios de la década de los sesenta y encuentra un hito en la Conferencia de Río de Janeiro, Brasil, de 1992, donde se introduce lo que se conoce como el principio de precaución.

Avanzando rápidamente en el tiempo, podemos argumentar que el triunfalismo y optimismo sobre el desarrollo de la ciencia y el crecimiento económico empiezan a ser matizados a inicios de la década de los sesenta y encuentra un hito en la Conferencia de Río de Janeiro, Brasil, de 1992, donde se introduce lo que se conoce como el principio de precaución.

En su Primavera Silenciosa,[1] Rachel Carson revela la ambigüedad y las patologías ocultas del crecimiento y la tecnociencia; el mismo año, Thomas Kuhn, en la Estructura de las Revoluciones Científicas,[2] cuestiona el ideal de progreso científico de la modernidad; un año después Derek de Solla Price publica un libro menos conocido pero igualmente importante Little Science Big Science[3] donde cuestiona el crecimiento exponencial de la ciencia, anticipando serios problemas de control de calidad de la producción científica. Derek Price es el padre de los indicadores cuantitativos de excelencia científica que todos los académicos conocen y temen. La justificación de la introducción de estos indicadores es simple: cuando la ciencia era pequeña, los miembros de una comunidad disciplinar se conocían entre sí y el proceso de evaluación de calidad era informal. Cuando la ciencia se convierte en grande, se industrializa, los miembros de la comunidad dejan de conocerse y es necesario formalizar la evaluación de la calidad.

Tal industrialización es la culminación de un proceso que ve a la ciencia convertirse en el motor principal del crecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial, justificado por su contribución al esfuerzo bélico. Cabe señalar que no solo los físicos trabajaron para construir la bomba atómica, sino científicos como Alan Turing y otros matemáticos y lógicos que desarrollaron la investigación operativa que continuaría luego con la teoría de las decisiones. La conexión cada vez más estrecha entre la tecnociencia y la sociedad tuvo profundas consecuencias no solo para el crecimiento económico, sino también para el modelo de legitimación de las decisiones y de la acción política. Por no hablar de las transformaciones correspondientes en el ámbito académico.

La conciencia sobre las patologías denunciadas por Rachel Carson se refleja, por ejemplo, en el surgimiento de movimientos ambientalistas y va trascendiendo a otros ámbitos a medida que la tecnociencia se va convirtiendo en omnipresente, con influencia en casi todos los aspectos de la vida humana, incluso los más íntimos. Hasta ese momento no se ponía en duda que si una cuestión práctico-política se podía expresar científicamente, también se la podía resolver científicamente. Pero en los años setenta, Alvin Weinberg introduce el término “trans-ciencia” para definir escenarios de riesgo que aún cuando pueden expresarse en el lenguaje de la ciencia, no pueden ser resueltos científicamente[4]. El problema de Weinberg era si los efectos de las emisiones de rutina de una central de energía nuclear sobre la salud humana se podían establecer científicamente con un alto grado de fiabilidad. Ante su conclusión negativa se hizo evidente para muchos que casi todos los grandes problemas generados en la sociedad denominada “sociedad del riesgo” eran de carácter transcientífico. En ese momento la legitimidad de la acción política basada en la ciencia empieza a vacilar y se producen distintos episodios que señalan un cambio importante en la conciencia colectiva acerca del rol de la ciencia. Como ejemplo, hacia fines de la década de 1970 cuando emerge el movimiento conocido como epidemiología popular como reacción a casos de contaminación local y enfermedades que los expertos acreditados ignoran o no reconocen. En Latinoamérica, es un caso emblemático el reclamo contra el uso extensivo del glifosato en la producción de soja que se generalizó con la expansión de la frontera agropecuaria, la liberalización de los transgénicos y el paquete tecnológico de siembra directa asociado.[5]

La conexión cada vez más estrecha entre la tecnociencia y la sociedad tuvo profundas consecuencias no solo para el crecimiento económico, sino también para el modelo de legitimación de las decisiones y de la acción política.

Un hito en el proceso de concienciación corresponde a la Conferencia de Rio de Janeiro de 1992, que confiere estatus internacional a la necesidad de dar solución a las crisis ambientales. La sostenibilidad se convierte en un objetivo público y en el capítulo denominado Agenda 21 se introduce lo que se conoce como el principio de precaución, que posteriormente se extendería del ambiente a la salud. ¿Cuál es el objetivo del principio de precaución? Resolver la anomalía del modelo moderno extendiendo la legitimidad de la acción también a casos en los cuales existe incertidumbre. A los fines de la protección del medio ambiente, el principio afirma, entre otras cosas:

Ante daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas.

Tal formulación del principio.[6] se entiende precisamente en relación con el régimen de legitimación de la acción política del Estado moderno, en el cual la acción política es legítima solo en caso de certeza científica. Es sorprendente que aun cuando el principio se refiere a la acción política en caso de incertidumbre, la palabra “incertidumbre” no figura en el texto, lo que sugiere dos preguntas:

(1) ¿Por qué no aparece explícitamente?

(2) ¿Incertidumbre es lo mismo que falta de certeza científica absoluta?

No debe subestimarse la importancia y la dificultad de aceptar un principio como este, cuya implementación implica cambios institucionales sustantivos, que pueden llegar incluso a la necesidad de reformas constitucionales.

La estrategia moderna de resolución de problemas práctico-políticos pierde sentido cuando los problemas ya no son concebidos como simples o meramente complicados (un conjunto de problemas simples organizados linealmente). Cuando el problema práctico-político es concebido como complejo, se transforma en ambiguo y aquella estrategia deja de ser aplicable.

Una ciencia que responda a condiciones posnormales

A principios de los años ochenta, reflexionando acerca de una serie de cuestiones prácticas y políticas complejas que se traducen en problemas tecnocientíficos igualmente complejos y no simples o lineales, Silvio Funtowicz y Jerry Ravetz comenzaron a desarrollar lo que hoy se denomina CPN (ciencia posnormal). En sus primeros trabajos comienzan a elucidar las dificultades políticas que plantea lo que Weinberg identificara como trasnciencia a la hora de caracterizar un tipo de ciencia que enfrenta el desafío de las cuestiones políticas atinentes al riesgo y el ambiente.[7] Para ello, acuñaron el término “posnormal” en claro contraste con la actividad científica ordinaria de las ciencias maduras descrita por Thomas Kuhn como “ciencia normal”. En sus análisis juega un rol fundamental la crítica a cómo se expresa y comunica la incertidumbre en el campo del análisis de riesgos, en particular, la incertidumbre que concierne a los resultados cuantitativos. Hacia 1990 crearon el sistema NUSAP y publicaron el libro Uncertainty and quality in science for policy.[8]

¿Cuáles son las características de los problemas que definen a la CPN?[9]

- Los hechos son inciertos.

- Existe una pluralidad de valores, usualmente en conflicto.

- Lo que se pone en juego es potencialmente muy elevado.

- Las decisiones son urgentes.

Es importante señalar que las características que la CPN introduce son criterios considerados externalidades a la ciencia. Incluso la primera puede ser interpretada irónicamente: ¿cómo es posible que un hecho sea incierto?

Se advierte con facilidad que las cuatro son características de la crisis de la COVID-19 y de tantas otras crisis como las atientes al clima, la biodiversidad, la sostenibilidad, junto a la gran mayoría de las cuestiones políticas y prácticas que nos preocupan. A diferencia de otras formas de concebir el desarrollo actual de la ciencia, para la ciencia posnormal la complejidad de los problemas y su ambigüedad son inherentes. Decir que un problema es ambiguo significa reconocer que se da la coexistencia de una pluralidad de perspectivas legítimas, pero no se pueden reducir unas a otras. Estos problemas ya no son simples o meramente complicados sino malvados (wicked): son ambiguos e implican cuestiones decisionales. Para enfrentarlos se debe trabajar con la diversidad y pluralidad de perspectivas, con la incertidumbre, la indeterminación e incluso la ignorancia. Hablamos de ambigüedad y no de relativismo, que puede entenderse como un principio sano de puesta en cuestión de posiciones alternativas. La CPN reconoce la importancia de la cuestión de la verdad, pero considera que lo que es preciso valorar del conocimiento que provee la ciencia no es el rigor o el método sino su calidad, entendida como una relación armoniosa de adecuación (fitness) a un propósito o una función social, relación que se construye a través de un proceso político.

En Latinoamérica, donde muchos países no han logrado una industrialización plena y la búsqueda de “modernización” aparece reiteradamente como un ideal fuera de toda disputa, los debates alrededor de la agroindustria, la producción minera, la agenda de investigación vacante y los cursos de acción a seguir para afrontar el cambio global, entre muchos otros ejemplos, ilustran este punto.[10] Queda en evidencia la parcialidad de perspectiva de los expertos científicos o los administradores gubernamentales, quienes ya no son los únicos participantes legítimos en los debates. En consonancia con alegatos de larga data entre activistas civiles, movimientos sociales y voces de las ciencias humanas y la ética, hoy se reconoce la autonomía y conocimiento de los agentes "legos" y son cada vez más comunes las formas de organización de la investigación que se orientan a apoyar la toma de decisiones, a proporcionar estimaciones directas de la incertidumbre y a satisfacer las necesidades de los sectores más sensibles a los problemas que se investigan. Formas que instan a la coproducción del conocimiento e implican la colaboración entre investigadores, agentes sociales y funcionarios gubernamentales.

Calidad y pertinencia a un propósito socialmente establecido

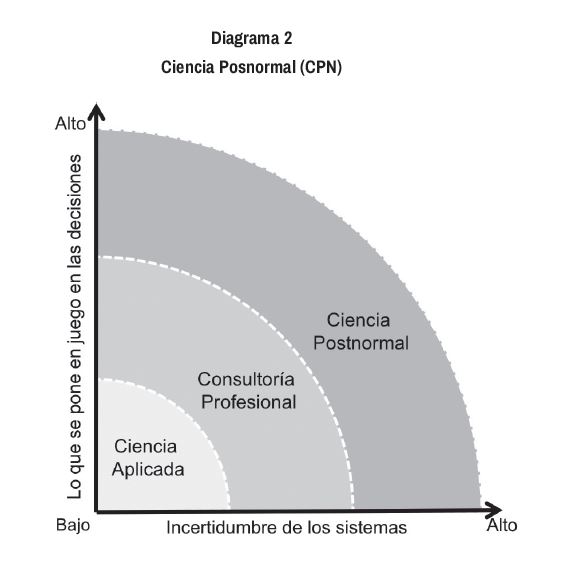

El diagrama que sigue (Diagrama 2) representa la relación entre dos dimensiones, la incertidumbre del sistema y lo que se pone en juego en las decisiones. Ambas dimensiones no son independientes, la incertidumbre emerge de aquello que se está poniendo en juego.

Se tornan centrales el reconocimiento de distintos tipos de incertidumbre, la inclusión de otros tipos de conocimiento, fundamentalmente el conocimiento práctico-local, el conocimiento de vivir y hacer. En este caso quienes determinan los propósitos, quienes valoran la calidad, los actores que evalúan la adecuación de las decisiones constituyen una comunidad distinta, plural, más extendida.

¿Cuál es la originalidad de la CPN? Poner entre paréntesis el ideal de verdad, un lujo que no nos podemos permitir en tiempos de crisis, y concentrar los esfuerzos en la calidad. Evaluar la calidad de los procesos y productos que informan y dan legitimidad a la acción política en función de un propósito compartido. La cuestión por evaluar no es la verdad de la propuesta científica sino si se ajusta y es pertinente a un propósito establecido socialmente.

La pandemia ha demostrado que la ciencia no habla con una sola voz; aún nos falta aprender que el conocimiento nos habla con muchas voces.

En este sentido, la CPN propone una extensión de la comunidad de evaluadores más allá de los de los expertos acreditados, reconociendo que el conocimiento útil a la resolución de las cuestiones complejas, prácticas y políticas de una sociedad, es inclusivo y plural. La pandemia ha demostrado que la ciencia no habla con una sola voz, pero aún nos falta aprender que el conocimiento nos habla con muchas voces.

La llamamos comunidad extendida o ampliada de pares para recordar que, en el modelo de resolución de problemas del Estado moderno, la evaluación de calidad está reservada a los expertos disciplinares, aquellos que estudiaron en las mismas instituciones académicas y publican en las mismas revistas científicas. A medida que crece la incertidumbre o lo que se pone en juego, se reconoce una extensión de los evaluadores de calidad; por ejemplo, el contrato social de la medicina y la ingeniería es diferente del de la ciencia.

La CPN no renuncia al conocimiento y la pericia de los expertos científicos o técnicos, sino que los sitúa en su contexto adecuado. No postula que todos debemos saber hacer una operación de corazón o volar un jet, o que hay que organizar un proceso participativo para establecer las leyes de la termodinámica.

¿Nueva normalidad pospandemia?

Este es un momento muy particular, la COVID-19 y sus consecuencias han obligado a cambios impensables poco tiempo atrás, demostrando la capacidad de adaptación de la gente, incluyendo la adaptación a distintos grados de confinamiento y modalidades virtuales de comunicación. Al respecto, debemos responder dos preguntas:

¿Es posible volver a la normalidad pre-COVID?

¿Es deseable retornar a la normalidad pre-COVID?

Con relación a la primera pregunta, parece improbable revertir los efectos de la pandemia: pérdida de empleos y actividades comerciales y culturales, adopción permanente de medidas de precaución (mascarillas, distancia física, comunicación en modalidad virtual), consecuencias traumáticas (humanas, sociales y psicológicas), implementación de tecnologías de rastreo potencialmente invasivas, etc. Pero es la segunda pregunta la que nos interesa en este trabajo: ¿Es deseable retornar a la normalidad pre-COVID? Nuestra respuesta es que, aun si se pudiese retornar a la aparente normalidad pre-COVID, no debemos hacerlo.

Es importante no olvidar los debates sobre los grandes desafíos preexistentes a la pandemia y que no han desaparecido: las perturbaciones serias a los ecosistemas y al clima, la falta de progreso hacia la sostenibilidad, las crecientes y escandalosas desigualdades políticas y socioeconómicas, las tentaciones políticas autoritarias y la debilidad de las instituciones democráticas.

El virus no ha eliminado los desafíos de nuestra época, por el contrario, los ha agravado. Tales retos ilustran un sistema ya en crisis mucho antes de la COVID-19. Después de mucho tiempo, y en realidad solo recientemente, se ha extendido entre amplios sectores sociales el cuestionamiento al triunfalismo de la narración del progreso de la ciencia y el crecimiento económico y social. En este sentido, la COVID-19 ha mostrado aspectos innovadores dignos de reflexión. ¿Cuáles son estos aspectos innovadores?

Es cierto que casi todos los gobiernos han legitimado decisiones, en algunos casos con medidas muy drásticas, alegando que «seguían los dictados de la ciencia» (follow the science), un tipo de justificación perfectamente consistente con el marco de referencia vigente desde los orígenes del Estado Moderno. Pero el público ha seguido de cerca, prácticamente a diario, el conocimiento científico que se iba generando y ha reclamado información completa y adecuada como fundamento básico para el ejercicio de libertades fundamentales. De este modo, ha asistido casi en primera fila a grandes debates públicos entre expertos, que cándidamente reconocían incertidumbre (e ignorancia) y desacuerdos; común en las ciencias sociales y humanidades, pero raramente visto en disciplinas biomédicas maduras.

En Europa y los EEUU solo en pocas ocasiones anteriores se había visto a expertos discutir acaloradamente y exhibir graves desacuerdos en público, tal vez el ejemplo más claro sea la BSE (o la enfermedad de la vaca loca) al final de la década de los ochenta, o los de la aftosa humana boca-manos-pies, el SARS, la gripe H1N1 y toda una serie de otros desastres que comparten características similares a la de la pandemia COVID y parecen ser exactamente el tipo de situaciones para cuyo abordaje ha sido diseñada la CPN.

En Latinoamérica, donde las diferencias entre expertos son moneda corriente, se ha dado una notoria diferencia entre crisis como la pandemia y los casos que son objeto de discusión continua como, por ejemplo, el uso de transgénicos o agroquímicos en la agricultura o los megaproyectos de ingeniería. En estos últimos, las discusiones se dan entre expertos de partes: los expertos de los que proponen y los expertos de los que se oponen. En general, se puede decir que se da una contienda entre dos o más certezas contradictorias.[11] Pero en relación con la COVID hemos visto expertos y autoridades que declaraban tanto conocimiento de lo que ignoraban como ignorancia de lo que ignoraban. Y prácticamente no hemos visto intentos de forzar el consenso científico. En todo el mundo parece haberse aprendido que el conocimiento no se expresa con una sola voz.

Sin embargo y generalizando, esta cautela —que en algunos casos roza la humildad— se ha insertado en una estructura de asesoramiento científico muy conservadora. Los expertos que componían los comités han sido de una falta de diversidad notable, no solo de género, sino también en cuanto al conocimiento y experiencia que representan. Una colección que incluyó preferentemente la elite biomédica y economistas, simbolizando el encuadre del problema en el falso dilema de salvar vidas o salvar la economía. Otros tipos de conocimiento, incluido el local, práctico y experiencial, han sido raramente considerados. Pensemos en las consecuencias de confinar familias en alojamientos inadecuados, muchas con historias de violencia y abuso, o en recomendar medidas de higiene imposibles de implementar para muchos. Hemos visto también una carrera poco edificante por anunciar resultados incompletos, metodológicamente dudosos y no evaluados adecuadamente, que ha hecho avergonzar a publicaciones de prestigio. Situación ya preexistente con serios problemas de reproducibilidad de los resultados científicos y un sistema de evaluación académica en crisis.

Conclusión

L'illusione è la gramigna più tenace della coscienza collettiva; la storia insegna, ma non ha scolari (Da Italia e Spagna, L'Ordine Nuovo, 11 marzo 1921, anno I, n. 70)

Antonio Gramsci

El modelo de resolución de problemas y de legitimación del Estado moderno es obsoleto para afrontar los retos del presente. La estrategia que funcionó exitosamente y dio como resultado crecimiento y desarrollo en otras épocas no puede hacer frente a desafíos actuales como los que plantea la catástrofe de la pandemia COVID-19.

Sin embargo, las catástrofes son y han sido oportunidades, donde la posibilidad del cambio es ponderada en relación con la tragedia que el desastre conlleva. Recordemos, por ejemplo, el gran terremoto de Lisboa (1755) que desencadenó importantes debates acerca de la necesidad de cambios fundamentales en los que participaron entre otros Voltaire y Rousseau. No perdamos la oportunidad de que una crisis tan dolorosa como la que atravesamos deje lugar a la nostalgia y la añoranza de una normalidad pre-COVID que no toma en cuenta lo aprendido y naturaliza un sistema socioeconómico en extremo injusto y al borde del colapso ambiental.

El conocimiento práctico, experiencial situado, adquirido por vivir en un cierto lugar y condición no es inferior a un conocimiento que se pretende objetivo.

La CPN plantea una reforma en la cual la extensión democrática al derecho al conocimiento es no solo políticamente eficaz o éticamente justa, sino que también potencia la calidad de la evidencia tecnocientífica en los procesos de decisión para la acción orientada al bien común. La CPN reconoce como paritario el conocimiento creado histórica y culturalmente fuera del ámbito científico. No se trata solamente de reconocer que los campesinos y los pescadores tienen conocimientos válidos y útiles. No basta solo con “saber qué” sino también “saber cómo”. El conocimiento práctico, experiencial, situado, adquirido por vivir en un cierto lugar y condición no es inferior a un conocimiento que se pretende objetivo, una visión neutral que se da desde ninguna parte.

Hace 100 años, el filósofo y político Antonio Gramsci, escribía que la historia enseña, pero no tiene alumnos. Refutemos a Gramsci, apostemos a cierto tipo de cultura o civilización donde la memoria y el conocimiento de todos dé lugar al aprendizaje.