Cuatro objetivos para el séptimo año de Hipatia

En este séptimo año de existencia de Hipatia, asumimos el reto de continuar un proyecto iniciado en el curso 2010/11, y lo hicimos con ilusión y con el objetivo común de la mejora que siempre nos acompaña.

Cada curso tiene sus propias peculiaridades y sus líneas estratégicas de actuación. En este hemos intentado (y en ello seguimos), lograr que se consoliden aspectos del Centro que llevamos tiempo persiguiendo. Nuestros mayores esfuerzos, que no todos, van enfocados hacia la consecución de cuatro líneas principales: mejorar la convivencia, aumentar la participación de las familias, mejorar el aprendizaje de la lengua inglesa y consolidar las metodologías.

Trabajar una concepción integral de la convivencia

Trabajar una concepción integral de la convivencia

Un gran centro escolar, una Ciudad Educativa como Hipatia, no es el que se ocupa sólo de mejorar el currículum personal, sino el que forma personas competentes y comprometidas con el entorno social. Durante este curso hemos invertido mucho trabajo, esfuerzo y recursos para dar un paso más en esta línea y convertirnos en un centro innovador y de referencia en materia de convivencia. Formación del profesorado, de alumnos, de familias, actuaciones educativas de éxito, proyectos de innovación y muchas otras acciones que se están llevando a cabo van encaminadas a lograr esa mejora.

Participación de las familias

Participar significa tomar parte, colaborar con otros, juntarse con quienes tienen inquietudes similares, formando un grupo para conseguir unidos unas metas comunes. Este es nuestro objetivo este curso. Como en ocasiones existen problemas de comunicación, se dificulta la participación en igualdad de condiciones, aspecto que queremos evitar para hacer más fluida la colaboración de las familias. Por ello, seguimos consolidando el trabajo conjunto con el AMPA, a través de diversas actividades planificadas también con el Espacio Educativo Familiar. Activamos las comisiones de delegados de aula, intentamos hacer del Consejo Escolar un órgano más funcional y seguimos avanzando en el camino para convertirnos en Comunidad de Aprendizaje, realizando actuaciones educativas de éxito que no serían posibles sin la participación activa de las familias: Grupos Interactivos, Tertulias Dialógicas, Lecturas compartidas y acompañadas, etc.

Las madres y padres delegados de aula se han agrupado en distintas comisiones (comunicación y participación, pedagógica, hábitos saludables, convivencia, actividades y recursos e instalaciones), y han empezado ya a trabajar. Primero, de manera autónoma, después conjunta con el equipo docente o de coordinación del Centro, siempre con el objetivo de hacer propuestas en diferentes ámbitos que han considerado fundamentales.

Paralelamente, desde el Consejo Escolar, se trabaja en otras comisiones con distintos representantes de alumnos, familias, AMPA, profesores, personal de administración y servicios, gerencia, Ayuntamiento y FUHEM. Estas comisiones (convivencia, económica, extraescolares y comedor y pedagógica), pueden recoger las propuestas de mejora de las comisiones de delegados de aula.

Además, se han programado un sinfín de actuaciones: talleres con familias, actividades dentro y fuera del aula, revista, proyecto de centro, jornadas de puertas abiertas, fiesta fin de curso… Todas para conseguir juntos un objetivo común: que en nuestro centro escolar se formen personas comprometidas socialmente y competentes.

Mejora del aprendizaje de la lengua inglesa

La competencia en la lengua inglesa se trabaja en Primaria con el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid. En la ESO se hace a través de un programa de autonomía curricular que supone no sólo un aumento de las horas lectivas de inglés, sino también el desarrollo de otras medidas (auxiliares de conversación, apoyos en las aulas, etc.). Esto pone de manifiesto que la apuesta por el aprendizaje de las lenguas extranjeras es una realidad en Hipatia: es una decisión de centro, pero también de la Fundación en sus tres centros (Montserrat, Lourdes e Hipatia).

Consolidar metodologías

Teniendo en cuenta las peculiaridades de cada una de las cinco etapas educativas que se ofrecen en Hipatia, trabajamos para unificar y consolidar líneas metodológicas en las que creemos y por las que apostamos firmemente. Siempre partiendo de un modelo de inclusión educativa y en un marco constructivista.

• Trabajo por zonas y rincones en Infantil.

• Aprendizaje cooperativo en todas las etapas.

• Trabajo por proyectos.

• Actuaciones educativas de éxito (grupos interactivos, tertulias dialógicas, lecturas compartidas…).

• La clase fuera del aula: granjas escuelas y viajes desde 2-3 años.

Parte fundamental de este proceso es la formación permanente del profesorado, presente también en todas las etapas.

Estos cuatro objetivos, que afectan al colegio en su conjunto, están siendo impulsados por todos, con ilusión, y los estamos consiguiendo, porque son objetivos comunes, compartidos por toda la comunidad educativa.

De esta manera, fortalecemos nuestro compromiso por una Educación de Calidad, sin perder la perspectiva nuestro gran reto: formar a ciudadanos críticos y constructivos.

Compartiendo experiencias de voluntariado

Este curso 2016/17, un nutrido grupo de alumnos y alumnas ha continuado desarrollando el trabajo de voluntariado comenzado el curso anterior, tanto en el equipo de mediación como en el de ayuda a los refugiados.

Como resultado de esta buena labor, el 11 de mayo tuvimos una jornada intensa de emociones: dos representaciones de los grupos de voluntariado del Colegio Lourdes participaron, por la mañana, en el encuentro Derechos En Movimiento, organizado por Amnistía Internacional e Intermón Oxfam en el Matadero de Madrid; y por la tarde, en la VI Jornada de Buenas Prácticas de Convivencia en Centros Educativos, organizado por diversas asociaciones y entidades de Collado Villalba.

Para describir estas experiencias, nada mejor que dejar que sean las propias alumnas las que nos lo cuenten.

Derechos en Movimiento

Valentina Molina:

El pasado jueves 11 de mayo, fuimos a Matadero Madrid a realizar unas jornadas con Amnistía Internacional y otros muchos colegios de Madrid. Cogimos el metro y fuimos hasta allí por la mañana.

Fueron muchos colegios de Madrid, cada uno representado por un pequeño grupo de niños y niñas que estaban muy implicados en el tema de los refugiados. La verdad es que ver tantos grupos y tantas personas luchando por un mismo objetivo, luchando por la libertad y por la vida, me infló de orgullo, y creo que a todos y a todas nos hizo darnos cuenta de que cada vez somos más los que miramos más allá de las fronteras y, sobre todo, que en un futuro, esperemos que no muy lejano, lo vamos a lograr, vamos a lograr tirar abajo los muros.

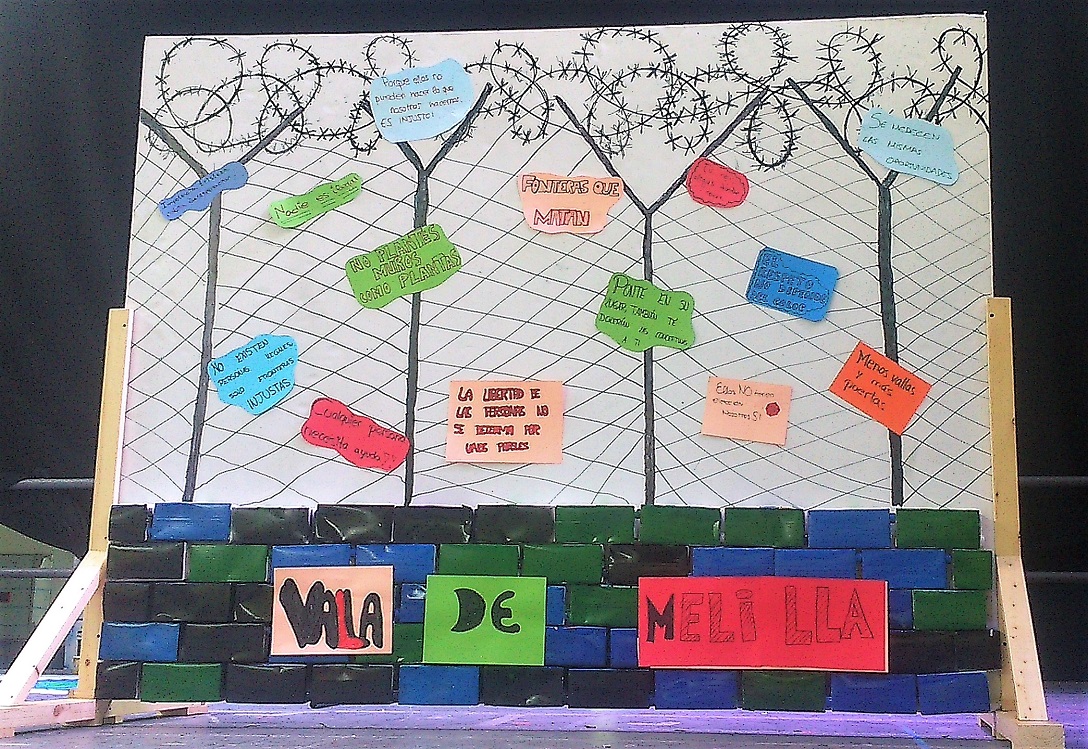

Cuando llegamos, merendamos en unas mesas de madera en un amplio patio; acto seguido, nos dirigimos a un edificio, si no recuerdo mal, era la Nave de Terneras. Allí, había un escenario y una aglomeración de niños y niñas desde primero de la ESO, hasta primero de Bachillerato. Al principio, todos estábamos con nuestros grupos, pertenecientes a cada colegio. Luego la organizadora de Amnistía y el organizador de otra asociación de ayuda a los refugiados subieron al escenario y dijeron unas emotivas palabras, nos explicaron por qué estábamos allí, y cuál era nuestro objetivo; por último, nos dividieron en diferentes grupos mezclados con los de los otros colegios. Había un grupo de teatro, otro de lectura del manifiesto, otro del muro de Melilla y otros once de “muros” de diferentes regiones del mundo.

Cuando nos juntamos, a cada grupo nos asignaron un muro. A mí me tocó el del desierto del Sahara y Marruecos: el muro más largo del mundo, que separa a miles de familias y les aísla de recursos. A otro grupo le tocó el muro de México y EEUU; a otro, el que separa las favelas de los barrios ricos; a otros, el muro de la India con Pakistán; y a otros, el de Europa con África.

Nuestra misión era representar, con 9 cajas de cartón reciclado, las cosas que pasarían si esos muros no estuviesen ni tampoco las cosas que esos muros provocan. En mi grupo, hicimos una lluvia de ideas y representamos la separación de familias, y el que España y Marruecos jugasen con los saharauis, sin darse cuenta de que son personas sintientes como nosotros y nosotras. Una vez montados todos los muros, el grupo de teatro representó todas esas cosas que los muros impedían: relacionarse, compartir, divertirse, aprender, ayudarse… etc. Y juntos, derribamos uno a uno esos muros que ya no separaban territorios, sino que separaban personas, vidas, al son de la canción. “ABAJO LOS MUROS, SOMOS PERSONAS”.

Porque, en el momento en el que un muro es capaz de separar a personas de la felicidad, deja de ser un muro para convertirse en una cárcel y nadie, repito, NADIE en absoluto, se merece pasar por lo que todos y cada uno de ellos pasa día a día, como si fuese normal, como si fuese una rutina, como si por nacer en un lugar u en otro, nacieses con privilegios o desventajas frente a los demás. Así que es fácil: levanta las manos y lucha, grita por la libertad, recuerda, todos somos personas y podrías haber sido tú.

Claudia Igualador:

“Cuando comenzó el encuentro con Amnistía Internacional y Oxfam todos estábamos muy nerviosos pero a la vez muy emocionados. Al llegar allí nos dividimos por grupos y cada uno se encargaba de hacer una actividad. Había muchos coles y, por lo tanto, muchos grupos. Nos gustó saber que no solo el Colegio Lourdes trabaja ayudando a los refugiados y nos sentimos muy acompañados. A la hora de hacer grupos de trabajo, nos dividimos: varios trabajaban pintando muros, otros preparándose para leer el manifiesto y el último grupo era de teatro. Yo estaba en el grupo de teatro y era la única de Lourdes. Aunque me costó abrirme, ya que no conocía a nadie, me di cuenta de que esa gente que estaba ahí era muy buena y muy parecida a nosotros, todos estábamos allí con un mismo fin. La actividad se me terminó haciendo corta y en poco tiempo tuvimos que subir al escenario y realizar nuestras obras. Representamos con diferentes acciones (estatuas, derribar muros,...), lo que supone no abrir las fronteras a la gente que lo necesita, pérdida de cultura, pérdida de amigos, pérdida de vida, en definitiva, la suya y la nuestra. Cuando terminaba cada una de estas actuaciones algunos de los demás grupos tiraban los diferentes muros, el muro del odio, el muro del dolor, el muro del hambre y, sobre todo, el muro del MIEDO. Muros que se han ido levantando a lo largo del mundo. Al estar allí subida con todos los demás tirando los muros, nos dimos cuenta de que lo que estamos haciendo de verdad servía para algo y ayudaba directamente a los refugiados. Creo que eso ha sido uno de los mejores momentos que he pasado con el grupo y creo que todos sentimos lo mismo en ese momento, la satisfacción y la alegría de saber que estás haciendo algo bueno por los demás y que encima no estás solo. Todos juntos podemos derribar muchos muros”.

VI Jornada de Buenas Prácticas de Convivencia en Centros Educativos

Sara Jiménez y Paloma Carreiro:

El pasado día 11 de mayo de 2017, parte del equipo de Mediación junto a parte del grupo de Refugiados, hicimos una de las salidas más especiales realizada durante el curso 2016/17. Esta salida consistía en asistir al Centro Cultural de Collado Villalba, donde nos reuniríamos con otros centros para poner en común, entre todos, las diferentes actividades que se realizaban en nuestros respectivos centros educativos.

Nosotras presentamos la manera en la que enfocamos y trabajamos la Mediación escolar en el Colegio Lourdes, y las compañeras del grupo de apoyo a los refugiados sirios explicaron las distintas acciones que desde el curso pasado vienen realizando, encaminadas a aportar su granito de arena a este drama humano. Otros coles presentaron los rincones que hacían en clases de niños pequeños donde les enseñaban medidas para resolver problemas sin llegar a la violencia o métodos similares.

Tuvimos la suerte de ir allí a compartir nuestra manera de trabajar en equipo y nuestra forma de ver los conflictos, así como la manera de resolverlos en nuestro Colegio. Todas nosotras estábamos nerviosas, algunas más que otras ya que no todos los días se viven experiencias como esa. Subimos juntas, como un equipo, unidas, a explicar de la mejor manera posible lo que llevábamos preparado. Nuestra intervención salió bien y nos fuimos a casa con mucha información de otras actividades. Fue una gran experiencia.

La indiferente Europa institucional ante la llegada de personas refugiadas

(Refugiados sirios acogidos en Austria. Foto: Mark Henley/ACNUR)

Imaginen que todo su mundo desaparece. Les invito a iniciar un viaje. Una huida al encuentro deseado de un destino más seguro, pero incierto. La búsqueda de estabilidad sobre la que emprender un proyecto de vida, es el objetivo. Pero la sorpresa es que se trata de un largo camino sin final, lleno de riesgos que hay que ir superando con resistencia física y psicológica. Francamente, no sé si estoy preparada.

Tras jornadas de un agotador recorrido, nos encontramos ante el espejismo de creer que llegamos al final, al límite en donde tras una alta e interminable alambrada infranqueable, está nuestra salvación. Pero la realidad es que no existes y tampoco hay vuelta atrás, porque no dejas nada tras de ti más que destrucción, muerte y conflicto. Esta realidad, más que diferenciar a la ciudadanía, debiera hacernos sensibles e iguales.

Identificar lo que a grandes rasgos llevamos recorrido, no es complicado. A muy grandes rasgos y obviando miles de detalles, dando por sentado que superaríamos dificultades imposibles, habríamos acompañado la trayectoria de las miles de personas refugiadas que llegan a nuestras fronteras (21 millones en el mundo, Informe ACNUR, 2015). Lo que resulta desconcertante es que huyen de la violencia de sus lugares de origen y a nuestras puertas sufren otra violencia, la de la burocracia de los estados occidentales y la doble moral de gestionar una protección que no se hace realidad, salvo en casos minoritarios.

Quienes consiguen atravesar fronteras y establecer el reinicio de su vida en cualquier lugar de Europa, seguirán sufriendo otra violencia estructural, la de la desigualdad, el desempleo, la crisis económica y el discurso del miedo infundado que prolifera en los peores momentos de crisis y falta de respuesta de los estados occidentales, ante las crecientes e inatendidas necesidades sociales. Una doble moral con la que el gobierno de España se comprometió en la Unión Europea a acoger a algo más de 17.000 personas refugiadas hasta 2017, que aún están por llegar.

¿Qué nos está pasando en este país? ¿Quizá se nos ha olvidado que también fuimos refugiados y refugiadas huyendo de una guerra civil, que perdimos una generación de jóvenes desaparecidos, desaparecidas y en el exilio? No siendo capaces de resolver nuestra propia historia, tampoco lo somos de poder influenciar de forma positiva en la de otros países actualmente en guerra, acogiendo a sus ciudadanos y ciudadanas. Europa se ha vuelto insolidaria, desconfiada y huraña; la misma Europa que sufrió una tremenda posguerra con graves pérdidas humanas tras la Segunda Guerra Mundial; la misma que vende armas, junto a los Estados Unidos de América, a los países sumidos en los peores conflictos armados. En este lado del mundo, el occidental, nos saltamos normas internacionales, la Convención de Ginebra que regula la obligación de los estados de acoger y reconocer a las personas refugiadas, la observancia de la prohibición de venta de armas a los países que sistemáticamente violan derechos humanos y en definitiva, los vinculantes tratados internacionales. No se empeñen en creer que la justicia internacional y el papel de la ONU no es útil o funcional en medio de este caos mundial. Eso es lo que quieren que pensemos el Presidente Trump y otros líderes y gobiernos que toleran las injusticias y vulneraciones, así como los propios perpetradores de violaciones de derechos humanos, al servicio y conveniencia de este injusto desequilibrio del poder mundial.

Ahora en Yemen, la población es víctima del cólera, porque la guerra no viene sola, causa todo tipo de estragos y penurias. Ya no hay pediatras en Siria y las organizaciones humanitarias son las que invierten todas las fuerzas de la sociedad civil europea para ayudar y rescatar las vidas de personas refugiadas de las insaciables aguas del Mediterráneo. ONG que, con limitados medios, dan una lección a los gobiernos de Europa, impregnados de corrupción, extremismos, recortes e insolidaridad. ¿Hasta dónde vamos a llegar a este ritmo? No logro imaginarlo, pero en la medida que entendamos que las personas refugiadas son víctimas de violaciones de derechos humanos, que los gobiernos de los estados democráticos han de gestionar los bienes comunes y cumplir la ley estatal e internacional, podremos aproximarnos más y mejor a la exigencia de que todo esto cambie ya. Los tribunales y la opinión pública deben adquirir el poder de una auténtica democracia social o si no ¿de qué estaríamos hablando?, ¿de totalitarismos?, ¿falta de justicia?, ¿ilegalidad?, ¿hasta cuándo? Revolvámonos en nuestras convicciones, reflexionemos, ocupemos las calles, pidamos responsabilidad a los gobiernos, a los juzgados, denunciemos las injusticias con las que convivimos y dejemos de asistir a esta realidad como meros espectadores y espectadoras. El bienestar no es de verdad si sólo está en el poder de una minoría de la población mundial, además también a nuestra costa y al de una inmensa mayoría. El Norte se sigue nutriendo del Sur, pero esta vez cierra puertas a millones de refugiados y refugiadas que, como cualquiera de nosotras y nosotros, son personas con sueños, miedos y ganas de sobrevivir, que también tienen hijos e hijas con los que huyen, a quienes tienen que proteger del monstruo de las bombas, los disparos, el frío, el hambre y las aguas profundas del mar. Millones de personas que se desplazan y duermen delante de nuestras fronteras o en tiendas en campos de refugio, que no tienen ningún afán ni poder de desestabilizar nuestro ritmo de vida, en riesgo por otros escandalosos motivos. ¿No da más miedo el devastador poder de la violencia de los neofascismos? Demos un par de vueltas a estos planteamientos, a la Europa ciudadana empobrecida, no sólo material o económicamente, sino social y políticamente. Dejemos la puerta abierta, no teman por que corra algo de corriente. Un soplo de aires de renovación, humildad y humanidad, no nos viene mal.

También debemos considerar que los países que mayoritariamente acogen a población refugiada no están en Europa, como son Turquía, Pakistán o Líbano.

Aún desviándonos de Europa, no debemos olvidar a la población de los Territorios Palestinos Ocupados, refugiados y refugiadas fuera y dentro de su propio país (5 millones, Informe UNRWA, 2017). Sufriendo desde hace 50 años de ocupación y sufriendo las restricciones de falta de servicios esenciales para la vida (como agua, vivienda, educación o sanidad), añadida la violencia del constante acoso de colonos, ejército, policía, y en general, del estado israelí.

El 20 de junio, Día Mundial del Refugiado y Refugiada, una vez más y a través de los llamamientos de las diferentes ONG y organismos de las Naciones Unidas como ACNUR o UNRWA, exijamos a los gobiernos de todo el mundo a cumplir con la ley internacional. Pidamos juzgar y atender a las personas refugiadas y víctimas de violencia. No nos veamos jamás en situación de tentar a nuestra suerte por no tener más remedio que llamar a otra puerta en busca de apoyo o supervivencia. Nunca se sabe en que lado del mundo nos puede tocar vivir. Todos y todas podríamos ser refugiados o refugiadas.

Entre PAPELES: "Gentrificación"

Nueva sesión de Entre PAPELES, nuestro encuentro con lectores, suscriptores y autores de la revista, donde compartimos reflexiones sobre los temas que plantea cada número.

Para esta segunda edición, contaremos con la presencia del autor del ENSAYO del último número de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global: Jean-Pierre Garnier.

El coloquio centrará el debate en torno al término "gentrificación", como forma de desposesión urbana de las clases populares, y como proceso de elitización del derecho a la ciudad.

En el acto intervinieron:

- Santiago Álvarez Cantalapiedra, Director de FUHEM Ecosocial y de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.

- Jean-Pierre Garnier, sociólogo urbano.

Puedes ver la grabación completa del acto:

AGROECOLOGÍA: Artículos y revistas

La revista Agroecología, surgida de la colaboración de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) con la Universidad de Murcia, se creó como espacio científico de comunicación que sirva para recoger los trabajos que, en el campo de la agroecología, vayan apareciendo especialmente en el ámbito latino-americano.

Vol. 8, núm. 2, 2013

Selección de artículos del número:

La Agroecología y la Transformación del Sistema Alimentario, Stephen R. Gliessman.

La agroecología como un enfoque transdisciplinar, participativo y orientado a la acción, V. Ernesto Méndez, Christopher M. Bacon, Roseann Cohen.

Agroecología: Plantando las raíces de la resistencia, Stephen R. Gliessman.

Agroecología: Fundamentos del pensamiento social agrario y teoría sociológica, Eduardo Sevilla Guzmán, Graham Woodgate.

Agroecología y política. ¿Cómo conseguir la sustentabilidad? Sobre la necesidad de una agroecología política, Manuel González de Molina, Francisco Roberto Caporal.

Aprendizaje de la agroecología basado en los fenómenos: Un prerrequisito para la transdisciplinariedad y la acción responsable, Charles Francis, Tor Arvid Breland, Edvin Østergaard, Geir Lieblein, Suzanne Morse.

Tradiciones complejas: Intersección de marcos teóricos en la investigación agroecológica, John Vandermeer, Ivette Perfecto.

Agroecología, soberanía alimentaria y la nueva revolución verde, Eric Holt-Giménez, Miguel A. Altieri.

Investigación acción participativa en agroecología: Construyendo el sistema agroalimentario ecológico en España, Gloria I. Guzmán, Daniel López, Lara Román, Antonio M. Alonso.

Revista semestral que refleja los debates en torno a la influencia del poder político en los conflictos socioecológicos. Dentro de la disciplina de la ecología política se centra en aspectos como los conflictos ambientales, las desigualdades en al acceso a los recursos y las cargas de contaminación, las políticas ambientales, las redes de resistencia y movimientos sociales y los referentes del pensamiento ambiental.

núm. 38, diciembre 2009.

Suelos para una agricultura, GRAIN.

La agricultura en el siglo XXI, en la perspectiva campesina, Mario Mejía Gutiérrez.

¿Derecho a la naturaleza o derechos de la naturaleza?, Tatiana Roa Avendaño.

Agroecología, pequeñas fincas y soberanía alimentaria, Miguel A. Altieri.

Entrevista a Paul Nicholson, realizada por Iñaki Barcena Hinojal

Aportando a la construcción de la soberanía alimentaria desde la agroecología, Mamen Cuéllar Padilla y Eduardo Sevilla Guzmán.

Consumo alimentario sostenible para la agricultura del siglo XXI, José Ramón Mauleón y Marta G. Rivera

La Revista de Economía Crítica surge a iniciativa de los participantes en las Jornadas de Economía Crítica para favorecer el debate científico del pensamiento económico crítico ofreciendo un medio para la publicación de las aportaciones en esta línea, desde enfoques y temáticas amplios e interdisciplinares, fomentando el diálogo entre orientaciones a menudo complementarias. Pretende aportar un vehículo de expresión académica para economistas y otros científicos sociales descontentos con los enfoques convencionales.

SEMIMONOGRÁFICO: CRISIS DEL MODELO AGROALIMENTARIO Y ALTERNATIVAS

Presentación, Manuel González de Molina y Xavier Simón.

El sistema agroalimentario globalizado: imperios alimentarios y degradación social y ecológica, Manuel Delgado Cabeza

Agroecología: potenciando la agricultura campesina para revertir el hambre y la inseguridad alimentaria en el mundo, Miguel A. Altieri y Clara I. Nicholls.

Políticas públicas y alternativas agroecológicas en Brasil: perspectivas para la seguridad y soberanía alimentaria, Francisco Roberto Caporal y Paulo Petersen.

Agroecología y Decrecimiento. Una alternativa sostenible a la configuración del actual sistema agroalimentario, Manuel González de Molina y Juan Infante Amate.

Construyendo alternativas agroecológicas al sistema agroalimentario global: acción y reacción en el estado español, Xavier Simón Fernández, Damián Copena Rodríguez y Lucía Rodríguez Amoedo.

SOBERANÍA ALIMENTARÍA BIODIVERSIDAD Y CULTURAS

Publicación trimestral de información, debate y reflexión de todo aquello que sabemos condiciona la vida rural, la agricultura y la alimentación. Una revista de pensamiento crítico que quiere ayudar a imaginar y construir nuevas realidades sociales y económicas para dejar atrás el capitalismo.

Selección de artículos:

AGUADO, Jerónimo, VIÑAS, Antonio, GALLAR, David, “Escuelas campesinas para la soberanía alimentaria. Compromiso y formación política para el cambio social”, Soberanía Alimentaria. Biodiversidad y culturas: Formación crítica y para la lucha, núm. 16, febrero 2014.

AYERDI, Assumpta; BADAL, Marc, “Políticas municipales para la soberanía alimentaria”, Soberanía Alimentaria. Biodiversidad y culturas: Volver al campo, núm. 19, diciembre 2014.

GALLAR, David, “Economías campesinas como cultura a rescatar”, Soberanía Alimentaria. Biodiversidad y culturas: Nuevas fórmulas de economía, núm. 12, julio 2013.

JIMENA MEDINA, Paloma, “Frente al despoblamiento, resistencia, sororidad e insumisión”, Soberanía Alimentaria. Biodiversidad y culturas: Despoblamiento rural, núm. 27, invierno 2017.

MONTANYÈS, Xavier, “Una reflexión sobre los vacíos en la distribución alternativa”, Soberanía Alimentaria. Biodiversidad y culturas: El debate de la distribución alimentaria, núm. 25, verano 2016.

MORAGUES, Ana, “Cambiar la política alimentaria empezando desde abajo”, Soberanía Alimentaria. Biodiversidad y culturas: Volver al campo, núm. 19, diciembre 2014.

POMAR Ariadna; TENDERO, Guillem, “Respuestas transformadoras a la emergencia alimentaria”, Soberanía Alimentaria. Biodiversidad y culturas: Migraciones y medio rural, núm. 26, octubre 2016.

OTROS ARTÍCULOS:

CALLE COLLADO, Ángel, "Mercados agroecológicos, Pacto de Milán y nuevos comunes", El Diario, 29/05/2017

CALLE, Ángel; GALLAR, David, CANDÓN, José Luis, “Agroecología política: la transición hacia sistemas agroalimentarios sustentables” en Revista de Economía Crítica, núm. 16, 2013.

CONCEPCIÓN, E.D.; DÍAZ, M., "Medidas agroambientales y conservación de la biodiversidad: Limitaciones y perspectivas de futuro", Ecosistemas, vol. 22 núm. 1, enero-abril 2013.

CRUZ, César de la; HARO, Isa; MELERO, Jorge, “Los mercados hoy: una aproximación desde la agroecología”, Fertilidad de la Tierra: revista de agricultura ecológica, núm. 66, otoño 2016.

LÓPEZ, Alex, “Agroecología: El futuro tiene que pasar sí o sí por los pequeños agricultores”, El Salmón Contracorriente, junio 2017.

LÓPEZ GARCÍA, Daniel; CLAVER-MIR, Laura; ESPLUGA, Josep; DI MASSO, Marina, TENDERO-ACIN, Guillem; POMAR-LEÓN, Ariadna, “La dinamización local agroecológica como estrategia para la construcción de soberanías locales”, Ecología Política, núm. 49, junio 2015.

PÉREZ, David; SOLER, Marta (2013), “Agroecología y ecofeminismo para descolonizar y despatriarcalizar la alimentación globalizada” en Revista Internacional de Pensamiento Político, num. 8, 2013.

POMAR, Ariadna; TENDERO, Guillem, “Agricultura social y ecológica ante la pobreza alimentaria”, Fertilidad de la tierra: revista de agricultura ecológica, núm. 64-65, primavera-verano 2016.

SEVILLA GUZMÁN, Eduardo, "La agroecología: incorporando la soberanía alimentaria al proceso de construcción de la agroecología", Blog Soberanía Alimentaria, 2010.

AGROECOLOGÍA: Colección Perspectivas Agroecológicas

COLECCIÓN PERSPECTIVAS AGROECOLÓGICAS

Icaria Editorial

La Colección Perspectivas Agroecológicas de la editorial Icaria, difunde obras de agroecología, tanto técnicas como prácticas, dirigidas a técnicos en agricultura ecológica, campesinos, funcionarios de la administración agraria, agentes de desarrollo local, estudiantes de ingeniería técnica y agronómica, ciencias ambientales, biología, geografías, edafología, asociados a ONG y al movimiento ecologista, etc.

Hemos seleccionado algunas de los libros que forman parte de la colección:

SEVILLA GUZMÁN, Eduardo, De la sociología rural a la agroecología.

Barcelona: Icaria, 2007, 256 págs. Núm. 1.

El primer título de la colección muestra cómo el manejo industrial y biotecnológico de los recursos naturales ha generado mayores cotas de desigualdad y un grave peligro para los seres humanos y el planeta. Si bien la primera forma biotecnológica fue la desarrollada por el conocimiento campesino, mediante una biotecnología que modificaba el germoplasma por selección fenotípica, domesticando animales y plantas, la tecnología agraria de naturaleza industrial ha intensificado la artificialización de los recursos naturales, de forma que el deterioro causado a los elementos de la biosfera ha alcanzado grados irreversibles de degradación.

Si se tiene en cuenta que no es posible pensar ni transformar las sociedades en el presente sin ser conscientes de las inercias heredadas del pasado, ha sido indispensable dentro de la disciplina de la Sociología Rural desarrollar las teorías generadas tanto desde en el pensamiento científico como desde las experiencias históricas de la lucha campesina y de los movimientos ecologistas. De estas teorías desde la perspectiva agroecológica trata este libro.

TOLEDO, Víctor M.; BARRERA-BASSOLS, Narciso, La memoria biocultural: la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales.

Barcelona: Icaria, 2008, 230 págs. Núm. 3

Para enfrentar el futuro, un porvenir amenazado no solamente por los conflictos al interior de la sociedad, sino por sus relaciones con la naturaleza, la humanidad necesita comprender el pasado, y muy especialmente, su larga historia de mimesis, adaptaciones y colaboraciones con el mundo natural.

La memoria es la fuente sustancial, impostergable e insustituible de toda conciencia social y ecológica. Como los individuos, las sociedades y las civilizaciones, la especie humana también tiene memoria, y éste libro está dedicado a desentrañar su esencia, a ponderar sus fortalezas y debilidades, a revelar su trascendencia, y a identificar las distintas amenazas que se ciernen sobre ella. La memoria biocultural es, por lo menos, triple: genética, lingüística y cognitiva, se expresa en la variedad de genes, lenguas y sabidurías, y está hoy alojada y representada en, y por, los pueblos tradicionales e indígenas del mundo.

Para superar la tremenda crisis del mundo moderno, se afirma en éste libro, no solamente es necesario reconocer ésta memoria biocultural, también se requiere poner en práctica todo el repertorio de experiencias y aprendizajes acumulados a lo largo del tiempo. Ante el dilema central entre agroecología o agroindustrialidad, la memoria de la especie se inclina por la primera como cimiento fundamental durante la construcción de una sociedad sostenible.

PLOEG, Jan Douwe van der, Nuevos campesinos: campesinos e imperios alimentarios.

Barcelona: Icaria, 2010, 429 págs. Núm. 5.

Este libro analiza la situación, el papel y la importancia del campesinado en una era de globalización, especialmente de los mercados agrarios y de la industria alimentaria. Sostiene que la condición de campesino se caracteriza por una lucha por la creación autogestionada de recursos y de formas asociadas de desarrollo sostenible. En tal sentido, las modalidades agrícolas del campesinado difieren fundamentalmente de los métodos agrícolas empresariales y corporativos.

El autor demuestra que el campesinado está lejos de desaparecer. Por el contrario, tanto los países en desarrollo como los industrializados están siendo testigos de complejos y sumamente accidentados procesos de “re-campesinización”, con un sector campesino que hoy supera los mil millones en todo el mundo. Los razonamientos del autor se basan en tres estudios longitudinales (en Perú, Italia y Holanda) que abarcan tres décadas y proporcionan un panorama original y estimulante de los procesos de desarrollo rural y agrícola. El libro combina e integra diversas disciplinas: las ricas tradiciones de estudios campesinos, la sociología rural y del desarrollo, la economía neo-institucional y los actuales debates en torno al Imperio.

GONZÁLEZ de MOLINA, Manuel; TOLEDO, Víctor M., Metabolismos, naturaleza e historia: hacia una teoría de las transformaciones socioecológicas

Barcelona: Icaria, 2011, 375 págs. Núm. 7.

Las corrientes hegemónicas en las ciencias sociales siguen siendo tributarias de la ilusión metafísica que embargó la modernidad y que separó al ser hu¬mano de la naturaleza, generando una ficción antro¬pocéntrica que aún persiste. Este libro está dedicado a establecer las bases de la necesa¬ria reconciliación del discurso y la práctica de las ciencias sociales con el mun¬do físico y biológico. La historia, que estudia la especie humana desde su aparición sobre la Tierra, resulta un campo de conocimiento especialmente indicado para ello.

Este esfuerzo de reconciliación parte de la consideración del sistema social como una parte más de los sistemas naturales. Propone y desarrolla, además, el concepto de metabolismo social pues toda sociedad humana produce y reproduce sus condiciones materiales de existencia a partir de su metabolismo con la naturaleza. Este comprende el conjunto de procesos por medio de los cuales los seres humanos organizados en sociedad, de su situación en el espacio y en el tiempo, se apropian, circulan, transforman, consumen y excretan, materiales y o energías provenientes del mundo natural, así como el ensamblado de elementos intangibles (visiones, conocimientos, instituciones, reglas, etc.) que los soportan y con los cuales se determinan recíprocamente. Una propuesta que, en fin, intenta generar una nueva teoría del cambio histórico.

SILIPRANDI, Emma; ZULUAGA, Gloria Patricia (coord.), Género, agroecología y soberanía alimentaria. Perspectivas ecofeministas.

Barcelona: Icaria, 2014, 240 págs. Núm. 9.

El presente libro es un esfuerzo colectivo, que busca contribuir a la reflexión y al debate sobre las temáticas de género, agroecología y soberanía alimentaria. Temas que hasta ahora han sido tratados de forma separada, con una escasa integración. Los autores y autoras de los distintos capítulos construyen sus aportaciones desde un enfoque agroecológico, el cual plantea que la producción agraria no es solo un conjunto de técnicas, sino que está atravesada por contextos políticos, económicos, sociales y culturales. Así pues, desde esta perspectiva, los problemas del hambre, la pobreza y la degradación ambiental, se perciben no solo como asuntos técnicos y científicos, sino también como expresiones de relaciones inequitativas entre distintos grupos sociales y entre los géneros.

Los estudios campesinos, históricamente, concebían la familia campesina como la unidad doméstica de producción, sin diferencias y tensiones entre los géneros, por lo que se visibilizó la centralidad del trabajo y del conocimiento de las mujeres en la producción de alimentos y en la preservación y mantenimiento de la agrobiodiversidad. Los estudios feministas llamaron la atención sobre estas cuestiones, desafiando y enriqueciendo muchas de sus suposiciones y conceptos, con impactos importantes sobre la agroecología y la ecología política.

Las aportaciones teóricas y las experiencias relatadas por las diferentes autoras y autores de este libro buscan contribuir al debate sobre la construcción de un nuevo sistema agroalimentario y sobre el rol de la agroecología, en una perspectiva de relaciones no opresivas entre las personas.

MONTAGUT, Xavier; GASCÓN, Jordi, Alimentos desperdiciados: un análisis del derocche desde la soberanía alimentaria.

Barcelona: Icaria, 2014, 159 págs. Núm. 10.

El desperdicio de alimentos es un fenómeno cada vez más recurrente en el discurso político y el análisis académico. Y es que algunos estudios calculan que una tercera parte de los alimentos producidos no llegan a ser consumidos. Sin embargo, predomina un acercamiento sesgado al fenómeno que lleva a plantear como solución mejoras tecnológicas o una mayor responsabilidad social de los agentes que participan en el proceso agroalimentario.

Por otra parte disciplinas como la Agroecología y la Ecología Política, o los movimientos sociales que defienden la Soberanía Alimentaria, cuentan con instrumentos apropiados para analizar el desperdicio de alimentos pero no le han prestado la atención oportuna.

El presente libro utiliza estas herramientas. Distinguir entre modelos agrarios o calcular en unidades de energía o nutrientes (y no monetarias y de volumen) aporta una perspectiva distinta. Una perspectiva que descubre que el desperdicio de alimentos no es tanto resultado de una deficiente gestión logística o de la escasa concienciación social, como de las relaciones de poder existentes en la cadena agroalimentaria o de políticas agrarias que favorecen la agroindustria en detrimento del campesinado.

CARIÑO, Micheline; CASTORENA, Lorella (eds.), Saberes para la sustentabilidad.

Barcelona: Icaria, 2015, 214 págs. Núm. 11.

Desde hace tres décadas casi todo lo que se pretende políticamente correcto emana del desarrollo sustentable. Esta popularidad denota que la crisis socio-ecológica se ha agravado y que la mayoría de las acciones en busca de tal desarrollo han fracasado. Los remedios cosméticos no sirven. Para impedir la catástrofe a la que se encamina la humanidad se requiere un cambio radical en nuestras formas de pensar, sentir y actuar. Estamos viviendo los últimos años en los que un punto de inflexión es posible, aunque habrá que enfrentar tremendas dificultades y penurias durante la transición hacia un cambio de sistema. A esa nueva época se le ha llamado posdesarrollo y nuevos mundos posibles, pero cada vez es más común llamarle sustentabilidad. A pesar de la abundancia de trabajos sobre el tema, todos los esfuerzos que colaboren a la construcción de sociedades sustentables son oportunos.

Este libro es una contribución a las ciencias de la sustentabilidad que a través de ocho ensayos aborda aspectos conceptuales y contextuales que tienen por finalidad caracterizar múltiples facetas de los conocimientos y saberes que contribuyen a la construcción de la sustentabilidad.

BERNSTEIN, Henry, Dinámicas de clase y transformación agraria.

Barcelona: Icaria, 2016, 200 págs. Núm. 12.

La iniciativa ICAS (Initiatives in Critical Agrarian Studies) se ha establecido como una comunidad de académicos y activistas del desarrollo procedentes de diferentes partes del mundo que trabajan sobre temas agrarios. Se trata de una iniciativa que promueve el pensamiento crítico con la intencionalidad de contribuir no sólo a las (re)interpretaciones del mundo agrario, sino a su transformación, con una clara tendencia y compromiso a favor de las clases trabajadoras subalternas.

Este primer libro de la serie “Estudios Criticos Agrarios”, Dinámicas de clase y transformación agraria, de Henry Bernstein, es un texto introductorio a la economía política agraria que incluye la explicación y aplicación de conceptos clave, un glosario analítico de términos y un enfoque analítico y marco teórico-conceptual para examinar las transformaciones agrarias bajo el capitalismo.

PLOEG, Jan Douwe van der, El campesinado y el arte de la agricultura: un manifiesto chayanoviano.

Barcelona: Icaria, 2016, 195 págs. Núm. 13.

Este segundo libro de la serie “Estudios críticos agrarios” Este libro manifiesto chayanoviano, de Jan Douwe van der Ploeg, se centra en el estudio de la estructura y las dinámicas de las granjas campesinas, así como en las relaciones que han gobernado a lo largo de la historia los procesos laborales y productivos dentro de las unidades de producción campesinas. Basándose en el trabajo pionero de Chayanov, busca encarar el abandono que sufre el campesinado y mostrar lo importante de sus luchas en la actualidad a favor de la soberanía alimentaria de los pueblos.

SCOONES, Ian, Medios de vida sostenibles y desarrollo rural.

Barcelona: Icaria, 2017, 189 págs. Núm. 15.

Este cuarto libro de la serie “Estudios críticos agrarios”, Medios de vida sostenibles y desarrollo rural, de Ian Scoones, considera la perspectiva de los medios de vida como una lente fundamental a través de la cual considerar las cuestiones de desarrollo rural, pobreza y bienestar, siempre y cuando lo hagamos desde un mejor entendimiento de la economía política de medios de vida cuatridimensional: una política de intereses, de individuos, de conocimientos y de ecología. En su conjunto, esta multidimensionalidad sugiere nuevas maneras de conceptualizar las problemáticas rurales y agrarias, con potenciales implicaciones de gran calado para el pensamiento y la acción

Sororidad, feminismos y sociedad joven

Actualmente, la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género están empezando a recibir la importancia que merecen, y esto no es gracias a otra cosa que no sea el feminismo.

Pero espera… ¿Qué es el feminismo?

El feminismo es el conjunto de movimientos, corrientes culturales, políticas, económicas y sociales que buscan y luchan por la liberación de la mujer, su empoderamiento y la reivindicación de sus derechos.

Esta corriente se ve presente desde la Edad Media, con casos aislados y mujeres guerreras; sobre el año 1792, Mary Wollstonecraft convierte estas ideas en un libro que reivindica los derechos de la mujer. De ahí hasta ahora el feminismo ha dado grandes pasos y ha avanzado muchísimo, claro está que no nos lo han puesto fácil, pero la pregunta crucial y verdaderamente importante es: ¿cómo ven lxs jóvenes de hoy en día este movimiento?

Cada vez somos más las niñas que alimentamos nuestras mentes con conceptos feministas, libros, blogs… etc. Incluso muchas influencias de Internet hacen que nos interesemos por el tema. Cada vez somos más las niñas que nos cuestionamos por qué son más o menos respetadas según el tamaño de su falda, cada vez somos más las niñas que nos cuestionamos por qué llaman puta a su amiga por maquillarse, cada vez somos más las niñas que ayudamos a nuestras compañeras en los baños de discotecas o nos acompañamos por la calle cuando es de noche. Esto se debe a un arma que nos hemos otorgado a nosotras mismas, este arma se llama Sororidad.

La sororidad, del latín, soror, sororis, hermana, hermandad, es el hermanamiento femenino, la solidaridad entre mujeres en el contexto patriarcal. He de aclarar que, el patriarcado es un sistema cultural, económico, político y social que coloca al hombre por encima de la mujer en todos estos aspectos; por ejemplo nuestra sociedad está regida por un sistema patriarcal. Imaginaos que una mujer se vea asesinada por su ex marido por “celos” NO es un caso aislado, es el patriarcado que nos coloca en una posición inferior. La diferencia de salarios, el acoso callejero, los micromachismos y las relaciones tóxicas, ¿os suenan? Absolutamente todo esto es el patriarcado.

La sororidad nos ha ayudado a luchar contra el patriarcado, porque estamos cansadas de tener que discutir entre nosotras por un hombre, estamos cansadas de caminar con miedo por la calle y tener que soportar “piropos” que en ningún momento hemos pedido. Y esto nos ha ayudado a abrir los ojos, a quitarnos la venda, desde las personas más mayores hasta las adolescentes actuales, y ahora que estamos despiertas y de la mano, nos toca luchar.

Pasito a pasito todas las edades van impregnándose de feminismos y equidades, sobre todo las mujeres. Pero esto no vale de nada si no actúa la raíz del problema: el patriarcado.

La cosa en los institutos no ha cambiado, siempre están los que llaman guarra o puta a una chica por hacer lo que quiere con su propio cuerpo, por ponerse la falda más corta, por pintarse los labios de un rojo más fuerte que sus propios miedos. Sin embargo, estas personas suelen ser el perfil de hombres babosos que se mueren por este tipo de chicas fuertes, independientes y de faldas menos cortas que los cerebros de los mismos que se arrastran tras de ellas.

También están los típicos que acallan nuestras ideas y nos tachan de histéricas, que no nos dejan jugar al futbol con la justificación de que somos malas cuando realmente quieren decir que es porque somos chicas. Claro que como hagas algo mejor que ellos, se sentirán atacados y se pondrán a la defensiva, por no hablar de las pullitas que se mandarán entre ellos con frases como “pero si te ha ganado una chica”.

No podía terminar este artículo sin nombrar a la clase de hombres que por cualquier reivindicación feminista o si saltas a defender a una compañera porque la han tachado de guarra o loca te llamará: FEMINAZI.

A mí personalmente me lo llamarán una vez al día o así, y es verdad que al principio te sientes dolida, porque sabes que lo que haces está bien, pero no entiendes por qué te juzgan o por qué te tratan así. Finalmente, cuando te acostumbras a esa palabra “feminazi, feminazi, feminazi, feminazi, feminazi…” te causa gracia, al escucharla tantas veces sin ninguna justificación posterior, termina pareciéndote ridículo que comparen un holocausto de hace 60 años en el que mataron a millones de personas inocentes con una chica que exige que la respeten por hacer lo que quiere con su propio cuerpo, que para algo es suyo. En este grupo también están los que dicen que eres feminista por moda, y que las feministas de antes sí que luchaban por cosas; esto es fácil de llevar con que menciones que las feministas de antes quemaban edificios, con que menciones que la cantidad de feminicidios en España este año ha sido de 681 mujeres asesinadas a manos de crueldad e ignorancia y, cómo no, del patriarcado.

Por último, están los chicos que comprenden que existe una desigualdad entre hombres y mujeres, pero que “no es para tanto” y que poco a poco irán abriendo los ojos. Estos chicos son los hombres que quieren ser feministas, y está bien, pero no terminan de comprender que no necesitan tener espacio en el feminismo. Necesitan tomar el espacio que tienen en la sociedad y hacerlo feminista.

Lo que la mayoría de los chicos de mi edad (13, 14 años), no comprenden es que el feminismo lucha por nosotras, pero no se dan cuenta de que a ellos también les beneficia. Gracias al feminismo, ellos podrán llorar sin ser llamados “maricones”; gracias al feminismo, ellos no tendrán por qué sentirse el sostén de la familia; gracias al feminismo, ellos podrán trabajar en lo que quieran y no solo en trabajos “para machos”, gracias al feminismo, ellos podrán vestirse como les dé la gana sin buscar una masculinidad inexistente; gracias al feminismo, ellos no tendrán que sentir vergüenza si una mujer les invita a cenar; y gracias al feminismo, podrán dejar de sentirse cargados de prejuicios y expectativas masculinas y de súper héroes.

Todo esto se conseguirá cuando los constructos sociales de la masculinidad y la feminidad se desmonten. Porque estoy segura de que los chicos están hartos de tener que ser fuertes, valientes, desafiantes; y al vivirlo en mi misma piel, las chicas estamos cansadas de tener que ser delicadas, tener un lenguaje correcto, vestir bien y arreglarnos.

Las chicas de mi edad también queremos liberarnos de constructos sociales y que la gente se dé cuenta de que tenemos poder sobre nuestro propio cuerpo: que si te depilas, es porque tú quieres y si no lo haces, porque no te da la gana; que si te maquillas es porque quieres hacerlo por ti, no por nadie más.

Y finalmente, lo único que va a lograr que todas nosotras nos desatemos de las cadenas, es el amor propio, y saber una cosa crucial en la vida, sin importar tu aspecto, tu talla, tu raza, tu edad: “Nadie me sabe querer como yo me quiero”.

Con iniciativa propia: muñecas para investigar el cáncer infantil

Artículo de: Elena D., Lucía A., María A., Marina M., Sara M., Claudia R., Alejandra M., Sofía G., Sara P., Malak El H., Irene De M. y Marina F.

Estos muñecos se llaman “Babies Pelones”: con cada compra de estos muñecos consigues una sonrisa y a la vez donas un dinero. ¿Sabes para qué?

El dinero que das cuando compras estos muñecos va dirigido a la investigación contra el cáncer infantil. Además, los pañuelos que llevan en la cabeza los han creado famosos como Elsa Pataky, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Shakira… y también los niños que sufren cáncer.

Y nosotras, unas niñas de 4º de Primaria de Hipatia, les hacemos ropa en el patio. ¿Sabéis cómo? Pues lo hacemos con calcetines, trozos de pantalones y todo tipo de prendas que reciclamos y convertimos en ropa para nuestros “babies”.

Si alguien se quiere animar los puede encontrar y comprar en Toys´r Us, Juguettos, El Corte Inglés y por Amazon.

Comisiones de trabajo para potenciar la participación familiar

La Cámara de Delegados, que reúne a todos los delegados y delegadas de familia de todas las clases de Hipatia, se ha puesto a trabajar en un nuevo proyecto con el fin de potenciar la participación familiar en el Centro. Se trata de comisiones de trabajo especializadas en distintas cuestiones que afectan a la marcha diaria del Colegio. La participación está abierta a todas las familias, no es imprescindible ser delegado de clase.

Estas comisiones trabajan de forma autónoma a través de reuniones presenciales o el intercambio de documentos y propuestas a través de correo electrónico. El procedimiento en todas ellas es similar: observar los puntos fuertes y débiles de la oferta educativa, de la gestión del centro y de la participación de las familias, es decir, de la comunidad escolar de Hipatia, para potenciar los más positivos y ofrecer posibles soluciones en caso de necesidad.

Las comisiones formadas hasta ahora son:

- Comunicación y participación. Su objetivo es encontrar formas de comunicación entre el centro y las familias que potencien la participación de estas en la gestión del centro y la atención por parte de este de las demandas de las familias.

- Pedagógica. Aportar inquietudes y posibles soluciones a problemas pedagógicos que surjan en las clases.

- Hábitos saludables. Recoge todas aquellas actuaciones que inviten y permitan tener una vida saludable en el centro.

- Convivencia. Su objetivo es potenciar actuaciones que mejoren la convivencia en el centro. Ya han estado trabajando cuestiones como acoso escolar, tolerancia, frustración, redes sociales, figuras de mediación, etc.

- Actividades. Su intención es desarrollar actividades en el centro que ayuden a crear comunidad escolar y faciliten la participación de todos.

- Recursos e instalaciones. Su objetivo es detectar las necesidades de recursos materiales del centro y hacer propuestas para su mejor utilización.

¿Cómo trabajan las comisiones?

Las cuestiones a trabajar las deciden las propias comisiones, a propuesta de sus miembros o de cualquier familia del centro. Estas comisiones se pueden reunir en el colegio cuando lo estimen oportuno, son ellas las que marcan su ritmo de trabajo y sus contenidos.

Los resultados de los trabajos de cada comisión se compartirán en la Cámara de Delegados, bien por correo electrónico o de forma presencial. La intención de compartirlo es incorporar algún detalle más y para que la propuesta que se haga al centro cuente con el mayor respaldo familiar posible.

Existe el compromiso de la dirección del centro para que algunas de las propuestas de estos grupos de trabajo puedan incorporarse lo antes posible a la gestión del mismo. Otras deberán aprobarse en el Consejo Escolar si lo marca así la ley o necesitarán de un estudio y debate más amplio.

Para participar en estas comisiones de trabajo tan solo debes ponerte en contacto con el delegado o delegada de tu clase para que te incorpore al grupo de trabajo que te interese.

Te invitamos a participar y a crear la comunidad escolar que quieres para tus hijos.

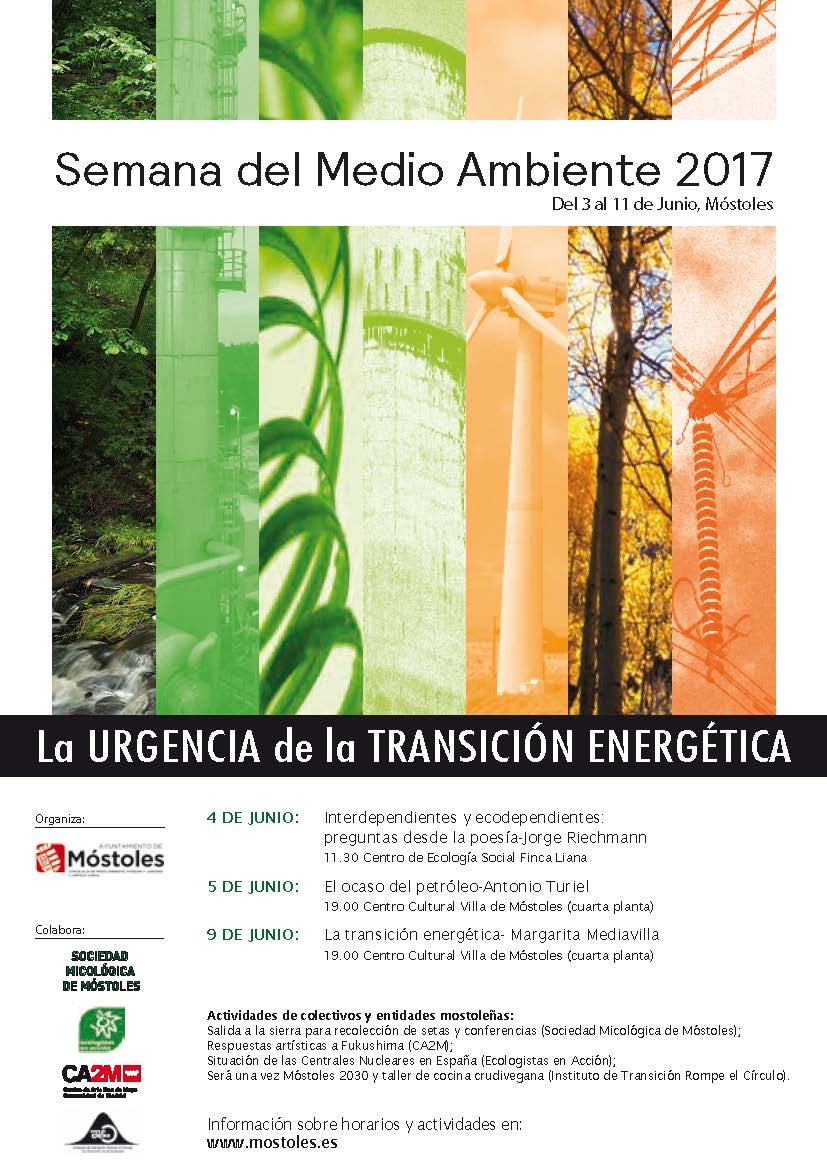

Semana del Medio Ambiente en Móstoles

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio, el Ayuntamiento de Móstoles ha organizado, con apoyo de otras organizaciones, un calendario de eventos bajo el título "La urgencia de la transición energética". Este año incorpora algunas novedades, como es centrar todas las actividades en torno a un eje temático, la energía en este caso. Tanto el cambio climático como el declive de los combustibles fósiles nos sitúan en el umbral de transformaciones de enorme calado, que tenemos que empezar a implementar con amplitud de miras y visión estratégica, algo que demuestra el ayuntamiento de esta localidad madrileña.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio, el Ayuntamiento de Móstoles ha organizado, con apoyo de otras organizaciones, un calendario de eventos bajo el título "La urgencia de la transición energética". Este año incorpora algunas novedades, como es centrar todas las actividades en torno a un eje temático, la energía en este caso. Tanto el cambio climático como el declive de los combustibles fósiles nos sitúan en el umbral de transformaciones de enorme calado, que tenemos que empezar a implementar con amplitud de miras y visión estratégica, algo que demuestra el ayuntamiento de esta localidad madrileña.

En la tarde del 7 de junio se celebra una conferencia-debate sobre la Situación de las centrales nucleares en España entre Paco Castejón y Paca Blanco; y en la tarde del viernes 9 de junio tendrá lugar la conferencia La transición energética por Marga Mediavilla.

Programa (pdf)

AGROECOLOGÍA: Otros recursos

AGRICULTURERS: RED DE ESPECIALISTAS EN AGRICULTURA

Lugar de encuentro y plataforma abierta, donde los agricultores, agrónomos, académicos e investigadores confluyen para compartir y expandir sus experiencias a partir de artículos, reportajes, comentarios e investigaciones, entre otros medios, y contribuir así con ideas para mejorar la agricultura. Su objetivo es difundir información e intercambiar técnicas y prácticas para promover una agricultura sostenible y amigable con el medio ambiente. En su sección Tendencias cuentan con una entrada con referencias a 405 materiales gratis sobre permacultura y agroecología.

Asociación ecologista sin ánimo de lucro con la misión de fomentar un cambio local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. Defienden la justicia social y ambiental; creen firmemente que el centro de las políticas han de ser las personas y la Tierra. Así, denuncian y presionan a empresas y administraciones, a la vez que proponen diversas soluciones para lograr un mundo más justo.

En su web puedes encontrar numerosos recursos, y entre ellos, queremos destacar el siguiente informe:

Cultivando para el futuro Las soluciones agroecológicas para alimentar al planeta

Christopher D. Cook Kari Hamerschlag Kendra Klein

Amigos de la Tierra: 2017, 17 págs.

Plataforma interactiva de recogida y transmisión de conocimientos tradicionales relativos a plantas, animales, hongos, variables tradicionales de cultivos o ecosistemas. La alarmante pérdida de los saberes, creencias, tradiciones y prácticas, sobre todo debido a los cambios en los estilos de vida, y la importancia de éstos para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, motivó a esta plataforma a convertirse no sólo en un lugar de consulta, sino también un espacio de encuentro e intercambio

La plataforma CONECT-e presenta un formato wiki, con el objetivo de que cualquier persona pueda registrarse y compartir a través de a web los conocimientos y prácticas tradicionales que han adquirido de sus mayores hablando con ellos o viendo cómo los aplicaban en el día a día.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN: Área de Agroecología

Confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades. Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de producción y consumo cada vez más globalizado, del que derivan también otros problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecológica.

Para ello realiza campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañan el medio ambiente, a la vez que elabora alternativas concretas y viables en cada uno de los ámbitos en los que desarrolla su actividad. Dentro de sus diferentes áreas de actuación, destacamos, el área de Agroecología, que contene diferentes recursos sobre agricultura ecológica, agrocombustibles, soberanía alimentaria, transgénicos.

Queremos destacar el número 19 de la serie Cuadernos:

Agroecología para enfriar el planeta

Cuadernos de Ecologistas en Acción, núm. 19, 2011.

La editorial La Fertilidad de la Tierra nació en el 2000 con vocación de fomentar y difundir la agricultura ecológica así como la ganadería y el consumo de alimentos ecológicos, que contribuyan a mejorar el entorno y a recuperar cultura y paisajes. La coordina un equipo de periodistas especializados que desde los noventa participan en esta labor difusora en grupos relacionados con la ecología y sobre todo con la agricultura ecológica.

Editan una revista trimestral, La Fertilidad de la Tierra, en la que colabora el sector ecológico, incluidos los agricultores más experimentados, investigadores y técnicos de todo el estado y de otros países europeos. Con el mismo estilo riguroso y ameno editan libros auténticos, con autores expertos no sólo en la teoría sino también en la práctica, que saben transmitir sus conocimientos y animan a hacer agricultura ecológica.

Organización internacional sin fines de lucro que trabaja apoyando a campesinos y agricultores en pequeña escala y a movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente. Grain produce investigaciones y análisis independientes, impulsar la vinculación y el tejido de redes a nivel local, regional e internacional, y cultivar nuevas formas de cooperación y construcción de alianzas. Casi todo su trabajo se orienta hacia África, Asia y América Latina. Queremos destacar una de sus publicaciones:

GRAIN

El gran robo de alimentos: cómo las corporaciones controlan los alimentos, acaparan la tierra y destruyen el clima.

Barcelona: GRAIN, Icaria, 2012, 160 págs.

Movimiento internacional que agrupa a millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Defiende la agricultura sostenible a pequeña escala como un modo de promover la justicia social y la dignidad. Se opone firmemente a los agronegocios y las multinacionales que están destruyendo los pueblos y la naturaleza.

La Vía Campesina comprende en torno a 164 organizaciones locales y nacionales en 73 países de África, Asia, Europa y América. En total, representa a alrededor de 200 millones de campesinos y campesinas. Si quieres estar informado sobre sus publicaciones, boletines, movilizaciones, acciones, eventos y conferencias, vista su web.

La próxima cita tendrá lugar los días 16-24 de julio se celebrará en el País Vasco, la VII Conferencia Internacional, con el lema: “¡Alimentamos nuestros pueblos y construimos movimiento para cambiar el mundo!”.

Espacio creado e impulsado por cuatro organizaciones: Entrepueblos, el Observatori del Deute en la Globalització, la Xarxa de Consum Solidari y Veterinarios Sin Fronteras, que trabajan unidas por la reivindicación de la deuda ecológica y la lucha por la soberanía alimentaria.

No te comas el mundo es una herramienta al servicio de redes y movimientos sociales con dos funciones básicas: la sistematización y extensión de materiales sobre distintos temas que unan la soberanía alimentaria, la deuda ecológica y la perspectiva de género. Crear, alimentar y/o formar parte de espacios de activismo y redes de distintos colectivos que comparten visión y objetivos

Entre los recursos que tienes disponibles en la web rescatamos esta publicación que presenta algunos hechos, cuestionamientos, preguntas y propuestas sobre cambio climático y sistema alimentario global, conscientes de la necesidad de profundizar la denuncia, posicionar la problemática en el centro del debate actual y exigir una real justicia climática.

Cocinando el planeta: hechos, cifras y propuestas sobre cambio climático y sistema alimentario global

Barcelona, Octubre de 2009

RED DE CIUDADES POR LA AGROECOLOGÏA

Red de Ciudades por la Agroecología surgió a raíz de la puesta en marcha de la European Network of AgroEco Cities, En dicho proyecto LIFE se proponía la creación de redes de colaboración con otras ciudades de toda Europa interesadas en llevar a cabo acciones de mejora de su biodiversidad silvestre, el fomento de la agricultura ecológica y el consumo de productos de proximidad.

Sus objetivos son: poner el foco en las ciudades que abordan su compromiso agroecológico desde una perspectiva de agricultura profesional y de sistema agroalimentario. Potenciar un modelo sostenible de producción-distribución-consumo, que incluye producción ecológica, profesionalización, circuitos cortos y venta directa. Priorizar la producción agraria de proximidad, potenciando la producción, la distribución, la transformación artesanal, la comercialización, el empleo y el consumo locales.

Organización descentralizada de carácter técnico, social y político, que tiene como objetivo primordial el facilitar y promover el uso, producción, mantenimiento y conservación de la biodiversidad agrícola en las fincas de los agricultores y en los platos de los consumidores.

La gran riqueza de la RdS reside en la diversidad de personas y grupos que la componen. En ella participan agricultores y organizaciones agrarias, técnicos, consumidores, dinamizadores y facilitadores del medio rural, grupos de desarrollo rural, personas vinculadas a la universidad e investigación, etc. Pero el verdadero sustento y fuerza de la RdS se encuentra en las redes locales de semillas y grupos vinculados que, repartidas por todo el Estado español, gestionan el uso y la conservación de la biodiversidad agrícola en sus territorios favoreciendo la labor de recuperación, conservación, mejora y utilización de las variedades tradicionales.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGRICUTURA ECOLÓGICA - SEAE

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica / Sociedad Española de Agroecología se constituye para aglutinar los esfuerzos de agricultores, técnicos, científicos y otras personas, encaminados hacia el desarrollo de sistemas sustentables de producción agraria fundamentados en los principios ecológicos y socioeconómicos promovidos por los movimientos de agricultura ecológica, cuyo objetivo fundamental es la obtención de alimentos y materias primas de máxima calidad, respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra, mediante la utilización óptima de los recursos locales, potenciando las culturas rurales, los valores éticos del desarrollo rural y la calidad de vida.

VSF - Justicia Alimentaria Global

Asociación formada por personas que creen en la necesidad de cambiar el sistema agroalimentario actual, que oprime y expulsa a las comunidades rurales, y destruye el medio ambiente. Este cambio pasa por la consecución de la soberanía alimentaria y de una sociedad justa, equitativa y solidaria, a través del ejercicio de una solidaridad responsable y respetuosa en la sociedad con una conciencia solidaria como principio hacia la transformación social.

Entre las acciones y campañas de VSF queremos incidir en Alimentación:

Programa socio educativo liderado por VSF Justicia Alimentaria Global y Hegoa sobre nuestra alimentación y cómo esta afecta al entorno, la salud y a las condiciones de vida de personas y comunidades en el Norte y en el Sur. Personas productoras sin derechos, formas de producción ecológicamente insostenibles, mala alimentación, falta de información disponible para las personas consumidoras e injusticias sociales.

AGROECOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Blog personal de Daniel López García, licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Agroecología y Desarrollo Rural Sostenible, especializado en Metodologías Participativas para la Transición Agroecológica. Trabaja en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) como investigador en Desarrollo Rural Agroecológico y Circuitos Cortos de Comercialización, lo que compagina con el cultivo ecológico de fruta.

Contiene información de convocatorias, formación, libros recomendados, noticias, proyectos, publicaciones científicas y textos divulgativos sobre agroecología y soberanía alimentaria.

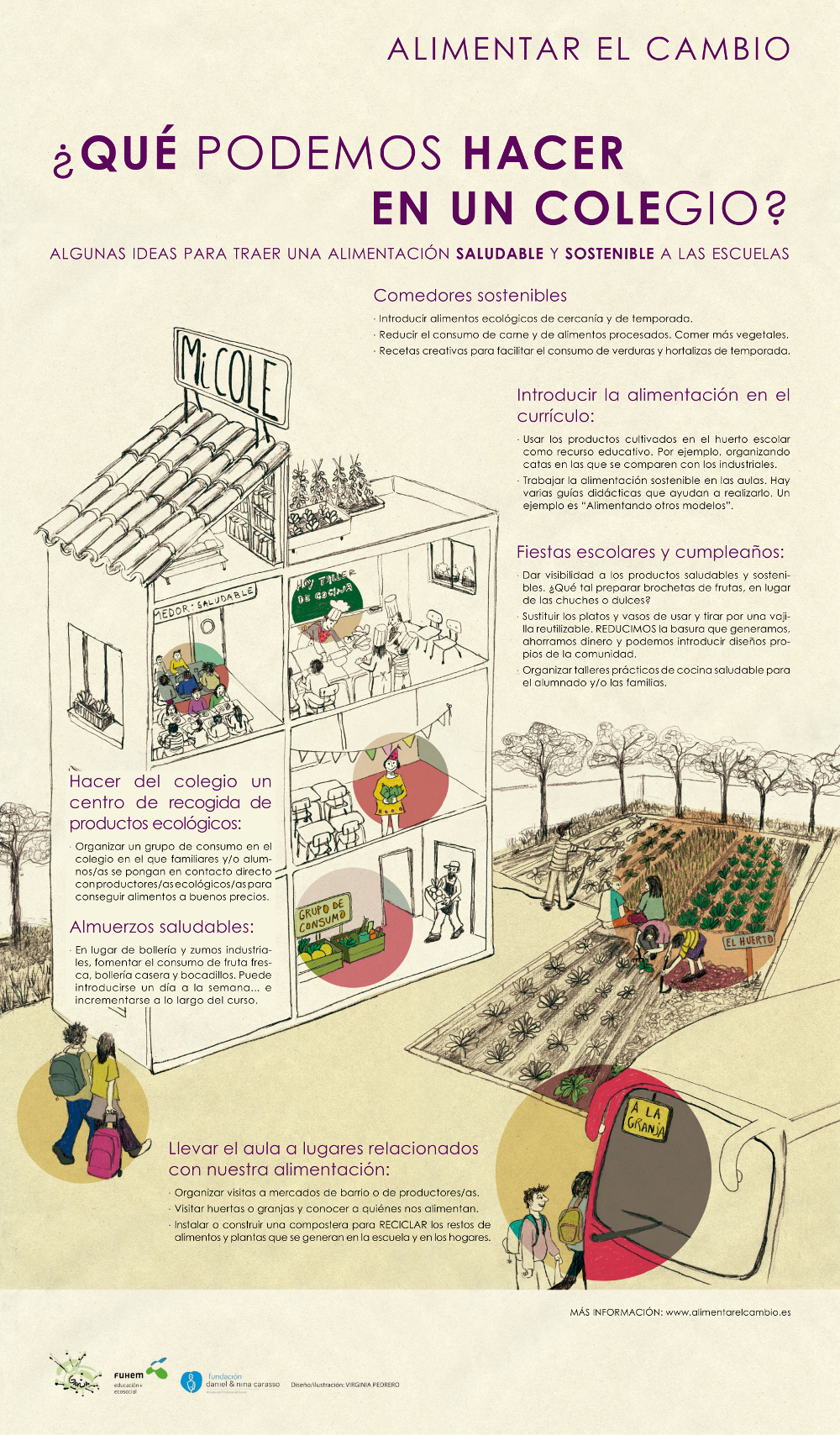

Este blog es una herramienta para comunicar las novedades que se vayan realizando desde Alimentando otros modelos, un proyecto que aborda de forma integral las cuestiones sociales, ambientales, de salud y económicas relacionadas con la alimentación en los centros escolares de FUHEM. Esta iniciativa contempla intervenir de forma concreta en varias dimensiones que se encuentran estrechamente interrelacionadas y que pueden reforzarse mutuamente como la formación, los comedores escolares y el consumo familiar.

La puesta en marcha de una transición hacia comedores escolares ecológicos, que consisten en sustituir de forma progresiva alimentos convencionales por otros de producción ecológica. Una apuesta por devolver al plato alimentos con mayor sabor, valor nutritivo, garantías para la salud y efectos socioambientales positivos. Utilizan el acto de comer como recurso pedagógico desde donde promover hábitos alimentarios saludables y sostenibles, recuperando de forma lúdica la cultura alimentaria.

Destacamos una interesante entrada del blog:

Comedores escolares sostenibles y saludables en Madrid: tan viables como necesarios.

Un informe elaborado por Garúa, Alimentar el cambio. Diagnóstico sobre los comedores escolares de la Comunidad de Madrid y su transición hacia modelos más saludables y sostenibles, señala que cada vez más ciudades y regiones fomentan comedores escolares saludables y sostenibles, viables legal, técnica y económicamente, pero que se necesita más voluntad política por parte de las administraciones madrileñas.

La cooperativa Garúa presentó el informe acompañada por Ecologistas en Acción y por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos FAPA Francisco Giner de los Ríos, organizaciones colaboradoras del informe.

El diagnóstico analiza en qué medida los comedores escolares madrileños están incorporando las demandas de cada vez más comunidades escolares (y otros actores sociales) a favor de una alimentación más saludable y beneficiosa para las comunidades locales.

El estudio concluye que los malos patrones de alimentación, generalizados en la población infantil madrileña, hacen imprescindibles menús más saludables en las escuelas.

Un 73 % de los centros escolares públicos de la región disponen de comedor escolar, sumando 858.549 comensales. El estudio subraya el papel estratégico que pueden jugar estos comedores colectivos para el fomento de hábitos de alimentación saludable y sostenible entre la población escolar, cuyos patrones de alimentación son más que preocupantes (altas tasas de obesidad y sobrepeso, exceso en el consumo de grasas y proteínas, etc.), de acuerdo con las estadísticas disponiblesVentana nueva.

El informe recopila una serie de experiencias y buenas prácticas de varias ciudades y regiones europeas y españolas, que evidencian la viabilidad de los comedores escolares saludables y sostenibles cuando la voluntad política los respalda. En Madrid se han consolidado en los últimos años varias experiencias pioneras. Entre los centros que están haciendo esta transición destacan los de FUHEM.No obstante, hay muchas comunidades escolares que intentan mejorar los menús de sus comedores pero encuentran múltiples trabas en el modelo predominante. Éste se caracteriza por la crecienteexternalización del servicio a empresas de cáterin, y por la ausencia de criterios ambientales o sociales en los pliegos de contratación que regulan los comedores, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, como Aragón o Canarias.

El blog La Re-vuelta al Campo es un proyecto sobre construir vidas en los pueblos y/o en base principalmente a actividades relacionadas con el sector agrario, que introducen nuevos enfoques para transformar la producción, el consumo y las formas de relacionarnos.

Desde las organizaciones y colectivos que participan en este proyecto piensan que esta manera de entender la vida nos ha llevado a la situación actual de crisis ambiental, económica y de valores, por eso queremos que otras formas de crear, de relacionarse, de sentir, se abran paso. Y para esto, revitalizar las zonas rurales y crear un nuevo tejido económico desde el mundo rural es fundamental.

Esta página web es un pequeño aporte en esa dirección. Muestran algunas experiencias que pueden servir de inspiración para nuevos proyectos y para generar redes transformadoras.

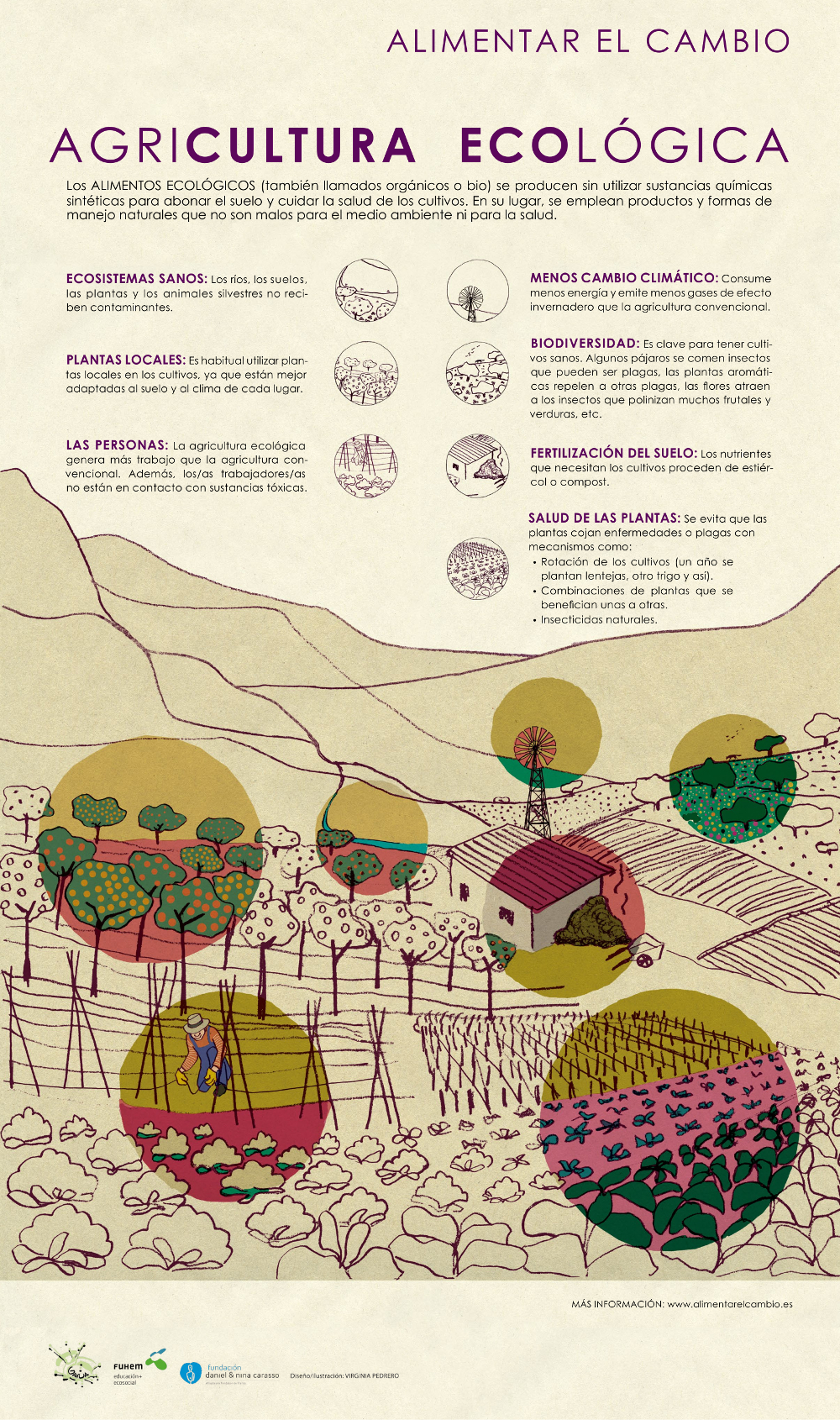

MATERIAL DIDÁCTICO: AGRICULTURA ECOLÓGICA

FUHEM, en colaboración con Garúa y la ilustradora Virginia Pedrero, han editado una colección de carteles sobre agroecología pensados para público escolar. Junto a estos materiales, también se ha publicado un folleto que explica el proyecto “Alimentando otros modelos”

Los paneles y el folleto, junto a otros materiales como las guías pedagógicas destinadas al profesorado y a las personas que atienden el comedor, permiten dar una dimensión formativa a este proyecto, sensibilizando a todos los colectivos implicados en la importancia de una alimentación agroecológica.

Los paneles ofrecen, de forma atractiva y gráfica, información sobre las siguientes cuestiones:

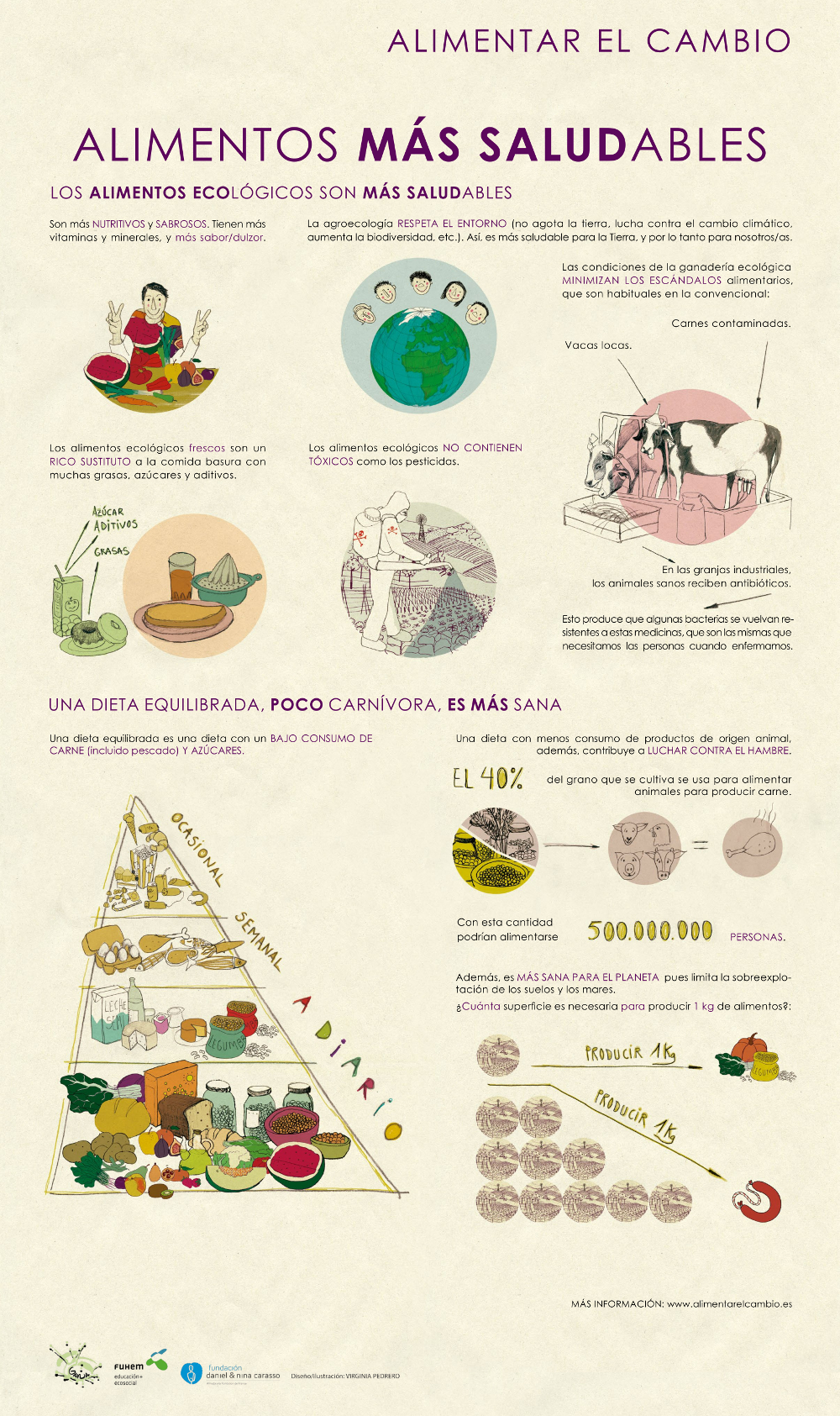

- AGRICULTURA ECOLÓGICA: a qué nos referimos cuando aludimos a este tipo de alimentos, y cuáles son las ventajas que ofrecen para el medio ambiente y para la salud de las personas.

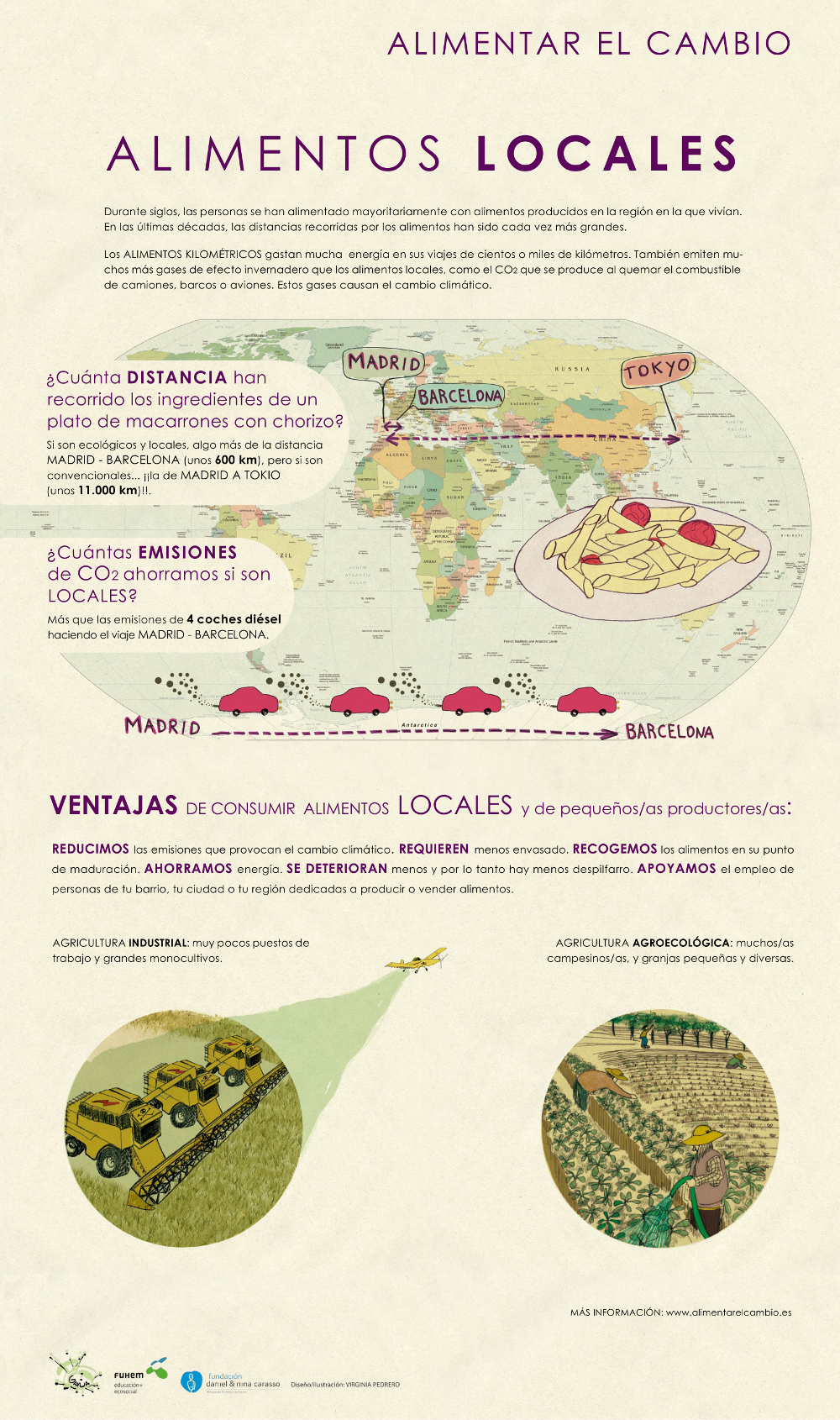

- ALIMENTOS LOCALES: aunque durante siglos lo más habitual ha sido consumir alimentos que se producían en zonas cercanas, en las últimas décadas, nuestra dieta se apoya en “alimentos kilométricos”, es decir, productos que vienen de lejos y cuyo consumo implica un gran gasto de energía y más emisiones de CO2, cuestiones claves para abordar el problema del cambio climático. Este panel explica las ventajas de consumir alimentos locales y donde encontrarlos.

- DEL CAMPO AL PLATO: en función de donde compramos los alimentos, varía la cantidad de dinero que recibe el agricultor por su trabajo. Este panel explica por qué es mejor comprar en mercados, tiendas de barrio y otros modelos alternativos que hacerlo en súper e hipermercados (la opción que menos revierte en los productores de los alimentos); y propone alternativas como los grupos de consumo, los mercados campesinos, la venta en finca, los huertos urbanos, el comercio tradicional y los comedores escolares.

- ALIMENTOS DE TEMPORADA: por último, en una rueda que presenta el ciclo de las cuatro estaciones del año, se presentan los alimentos que se dan en cada una de ellas. Consumir productos de temporada implica consumir alimentos más sabrosos, más baratos y más saludables, tanto para las personas como para la economía local y la salud del planeta.

Aquí os dejamos los paneles para empezar a trabajar.

LA AGRICULTURA NEGADA

Producción documental paranaense de 2014 sobre el lado negativo de la realidad actual del campo y la agroindustria entrerriana postulando la agroecología como alternativa.

Esta película está basada en datos y testimonios mayormente de la provincia de Entre Ríos, pero la problemática abarca a toda la Argentina, y su inserción en el Nuevo Orden Mundial

Expone la situación ambiental actual del campo argentino al mostrar la huella que deja el uso indiscriminado de agrotoxicos en Entre Ríos, como parte de un sistema económico, político y social. Se propone presentar información referida a aspectos de la situación ambiental en nuestra región, poniendo énfasis en la producción y condición de los alimentos que ingerimos a diario, y promoviendo la expansión de las prácticas agronómicas autosustentables.

Mediante un exhaustivo registro documental en el cual brindan testimonio los protagonistas involucrados directa o indirectamente en el proceso productivo agrario, se pone en evidencia un debate necesario en la sociedad ante una cantidad alarmante de casos de intoxicaciones, malformaciones congénitas y muertes. Se trata de personas damnificadas, profesionales que estudian los efectos nocivos de los químicos y también de quienes avalan su uso.

La película no solo representa una contundente llamada de atención, sino también una muestra de ejemplos de experiencias concretas que se constituyen en posibles caminos alternativos tendientes a la soberanía alimentaria. En este sentido queda expuesto cómo el remerger de una nueva visión de cómo conducir las prácticas agrícolas.

Nuestro viaje a Portugal

El día 3 de abril, 4º de ESO salimos muy temprano en dirección a Portugal, sabíamos que el viaje iba a ser muy largo, sin embargo, no fue nada aburrido. Hicimos muchas paradas en las que descansábamos de estar sentados en un autocar durante horas, durante el viaje nos explicaron que en una de esas paradas íbamos a visitar Trujillo, un pequeño pueblo de Extremadura muy cerca de la frontera con Portugal. Una vez allí, los profesores nos mandaron una serie de actividades para que recorriéramos el pueblo buscando los sitios más turísticos, respondíamos a todas las actividades por Twitter y el grupo que más sitios visitó, se llevó un premio.

Unas horas más tarde llegamos a nuestro hotel en un pueblo a 80 kilómetros de Lisboa y cenamos. Al día siguiente descubrimos que era una gran desventaja que el hotel estuviera tan lejos de Lisboa ya que teníamos que levantarnos a las siete y media para poder llegar a las diez de la mañana a las visitas previstas.

Lisboa es una ciudad que nos encantó a todos. Visitamos la Torre de Belem, el Monumento a los Descubridores (que se construyó para conmemorar los 500 años de la muerte de Enrique el Navegante), el Monasterio de los Jerónimos (un monasterio con una iglesia preciosa), y, por la tarde, el Castillo de San Jorge, que tenía unas vistas maravillosas de todo Lisboa; y después, bajamos andando hasta la Plaza del Comercio.

Al día siguiente fuimos a Sintra, a la Quinta da Regaleira, mi sitio favorito de todos los que visitamos en este viaje. Al llegar, nos dieron un mapa y nosotros la recorrimos por grupos como quisimos durante dos horas, y aunque es pequeña tiene muchas cosas que ver. Lo más bonito es el Pozo iniciático, una torre subterránea de 27 metros a la que se puede acceder por medio de unas escaleras de caracol y que se construyó como una “relación entre el infierno y la tierra” pues, según antiguas creencias, si bajabas, llegabas al infierno.

Ese mismo día por la tarde fuimos a la playa, que estaba muy cerca de nuestro hotel. Hacía mucho viento pero aun así disfrutamos mucho, de hecho, en mi opinión, fue una de las mejores tardes de todo el viaje.

Desgraciadamente, al día siguiente empezó nuestro viaje hacia Madrid. Fue más corto que el viaje a Portugal ya que, aunque había planeada una visita a Mérida (otra ciudad de Extremadura, más grande que Trujillo), la cancelamos.

Pese a las cosas malas, como el hotel, siempre recordaremos el viaje con muchísimo cariño.

Enfocar la mirada hacia el alumnado

Víctor Manuel Rodríguez Muñoz, Director del Área Educativa de FUHEM, firma una nueva tribuna en El Diario de la Educación, titulada "Enfocar la mirada hacia el alumnado para disfrutar la profesión". El texto reclama el protagonismo del alumnado dentro de todo debate sobre la educación, que a veces está desenfocado, demasiado centrado en estadísticas y gráficos que se alejan de los niños, las niñas y los jóvenes que están en las aulas.

"¿No cabría dedicar un poco de tiempo y energía a tratar de escrutar o simplemente a escuchar lo que nuestros alumnos y alumnas tienen que decirnos?", se pregunta el autor, ante un contexto donde son frecuentes los artículos académicos, informes, clasificaciones, tasas de fracaso escolar, políticas educativas, métodos, etc. en los que el alumnado apenas aparece como lo que realmente es, el protagonista de la educación.

Todo esto sucede, reflexiona el director del Área Educativa de FUHEM, a pesar de que "estamos directamente presentes, o cuando menos muy cerca, de todos los sucesos importantes que van a experimentar a lo largo de una parte esencial de sus vidas", que en algunos casos y en algunos colegios puede abarcar desde los primeros balbuceos hasta el paso previo a la universidad.

No obstante, reconoce el autor, existe una buena parte del profesorado, que continúan centrando su mirada y su trabajo en lo importante: "Muchos maestros y maestras siguen dirigiendo su mirada cada día al sitio correcto y siguen siendo capaces de disfrutar de la emoción de ese viaje en el que cuentan con los mejores acompañantes".

Artículos publicados con anterioridad:

Con esta nueva tribuna, son nueve las tribunas que FUHEM ha publicado en El Diario de la Educación. Os recopilamos las anteriores a continuación:

• Educar y aprender en un marco de crisis civilizatoria

Firmado por Yayo Herrero, Directora General de FUHEM, este artículo plantea el papel de una escuela que no puede cerrar los ojos a la realidad que vivimos, dominada por una crisis civilizatoria.

• Debatir con rigor sobre la escuela concertada

Ángel Martínez González-Tablas, Presidente de FUHEM, propuso la necesidad de reflexionar sobre el significado, las posibilidades y las limitaciones de este modelo que representa un tercio de la educación que se oferta en nuestro país a comienzos del siglo XXI.

• Será que no soy lo bastante innovador

Con este título un tanto provocador, reflexionaba Víctor Manuel Rodríguez Muñoz, Director del Área Educativa de FUHEM, sobre los retos y oportunidades que plantea la cuestión de la innovación educativa.

• Educar para convivir con justicia ecosocial