GÉNERO Y CALIDAD DE VIDA EN LA CIUDAD: Otros recursos

Madrid, la ciudad de las Mujeres, es un proyecto dirigido por Marián López Fdz. Cao, que aspira a mostrar la presencia, pasada y presente, desde distintos puntos de vista, de las mujeres en la ciudad de Madrid: sus denuncias, sus reivindicaciones, sus protestas, pero también sus vivencias, lugares de afecto, de memoria /o de futuro, los espacios a transformar y a habitar de nuevo. Plantea una oportunidad para apropiarse de la ciudad y buscar vías de transformarla. Madrid, la ciudad de las Mujeres se abre, como un abanico, para mostrar la presencia de las mujeres como motor de expresión, creatividad y actividad de la ciudad.

Paisaje Transversal asesora, diseña y coordina nuevos modelos de gestión e intervención urbana desde la sostenibilidad e integrando la participación de todos los actores y ciudadanos interesados, con el fin último de mejorar las condiciones de habitabilidad. Lo hacen desde cuatro principios: transdisciplinariedad, la implicación ciudadana, aprovechando las herramientas digitales y mediante una optimización de los recursos.

El Instituto Mujeres y Cooperación es una entidad sin ánimo de lucro y feminista con vocación de integrar varios enfoques sobre la equidad de género. Trabajan identificando los intereses estratégicos de género, para cambiar la posición de las mujeres en la sociedad. Su compromiso es avanzar hacia el desarrollo de sociedades más justas, equitativas y felices para todas las personas. Para ello, luchan por el reconocimiento de las aportaciones de las mujeres y la erradicación de todas las violencias machistas.

Senda de Cuidados es una entidad no lucrativa que tiene como principales objetivos ofrecer unos cuidados dignos a todas aquellas personas que necesiten ser cuidadas y cuyas familias o amigos necesiten de ayuda para poder llevarlos a cabo. Construir una alternativa de trabajo digna para las personas que cuidan de los demás, garantizando unas condiciones de trabajo donde los derechos de las cuidadoras estén en el centro. Poner en valor algo tan necesario como los cuidados en nuestra sociedad, visibilizando su papel y apostando, frente a todos los discursos que enfatizan el individualismo, por crear vidas basadas en la dependencia y en los lazos comunes.

Territorio Doméstico es un espacio de encuentro, relación, cuidado y lucha de mujeres, la mayoría migrantes que trabajan por la defensa de los derechos como trabajadoras del hogar, la dignidad y la valoración de su trabajo en un sistema que devalúa los cuidados, los invisibiliza y precariza. Un espacio de lucha y empoderamiento de mujeres, en el que la relación, la escucha de la realidad de cada una, el autocuidado y el cuidado mutuo son muy importantes.

Excluidas del paraíso es un largometraje documental que pone al descubierto algunas de las formas de opresión del sistema patriarcal que persisten en occidente hoy en día, en particular en la sociedad española. Dirigido por Esther Pérez de Eulate, intervienen: Ana de Miguel, Ochy Curiel, Pablo Llamas, Pilar Aguilar, Remedios Zafra, Rosa Cobo, Soledad Murillo y Yayo Herrero.

El documental está compuesto de 7 capítulos:

1. La definición del patriarcado. Excluidas de la cultura. La mujer como naturaleza o especie por su capacidad reproductiva. La maternidad en el patriarcado.

2. Excluidas del dinero. La familia heterosexual como primera socialización del modelo patriarcal. La apropiación por parte del sistema capitalista-neoliberal de los recursos de la naturaleza y la explotación del trabajo que realizan las mujeres (tanto del no remunerado, asignado a partir de la predominante división sexual del trabajo, como en el ámbito del mercado laboral donde se reproduce el rol de género tradicional asignado a las mujeres). El colonialismo, otras formas de patriarcado.

3. Excluidas de su cuerpo. Mujer objeto. La creación de modelo únicos e irreales de belleza. La corporización del amor romántico.

4. Excluidas de ser protagonistas. Cómo se naturaliza la desigualdad gracias a los discursos de los medios de comunicación; y todas las creaciones culturales.

5. Excluidas de producir conocimiento. Los saberes y disciplinas como herencia muy patriarcal. La invisibilización de la aportación al conocimiento y las artes por parte de las mujeres. Las mujeres en la tecnología relegadas a tareas mecánicas. El techo de cristal.

6. Excluidas del poder y de toma de decisiones. Cómo las instituciones, a pesar de las leyes, siguen perpetuando el patriarcado. La violencia institucionalizada contra las mujeres.

7. Alternativas al patriarcado. Breve introducción al feminismo. Algunas claves para acabar con el patriarcado.

Diálogos entre el movimiento feminista y las políticas municipales de Madrid

Doctora en Políticas y Sociología y miembro del Instituto Mujeres y Cooperación

Los tres actos

La politóloga feminista Nancy Fraser[1] resume, en su compilación de artículos Fortunas del Feminismo el devenir del movimiento feminista occidental, desde los años setenta a la actualidad, como un “drama en tres actos”. El primero de ellos, la irrupción del feminismo radical en el panorama social y político de los años setenta, centraba sus demandas en una redistribución de la riqueza hacia las mujeres, las cuales habían sido desposeídas de su fuerza de trabajo a través de la gratuidad del trabajo doméstico. Esto, en opinión de muchas autoras de la época, como Christine Delphy,[2] suponía reconocer que las mujeres constituyen una clase social aparte, con explotaciones específicas que no caben dentro de las categorías marxistas. En este momento las demandas feministas consiguen articularse a nivel internacional en campañas que exigen “salarios para las amas de casa” lo cual, a pesar de las polémicas desatadas[3] acerca de si esto confinaría o no a las mujeres en las casas, da cuenta de la importancia fundamental que tenían entonces las reivindicaciones salariales para acabar con la dependencia y vulnerabilidad económica de las mujeres.

La politóloga feminista Nancy Fraser[1] resume, en su compilación de artículos Fortunas del Feminismo el devenir del movimiento feminista occidental, desde los años setenta a la actualidad, como un “drama en tres actos”. El primero de ellos, la irrupción del feminismo radical en el panorama social y político de los años setenta, centraba sus demandas en una redistribución de la riqueza hacia las mujeres, las cuales habían sido desposeídas de su fuerza de trabajo a través de la gratuidad del trabajo doméstico. Esto, en opinión de muchas autoras de la época, como Christine Delphy,[2] suponía reconocer que las mujeres constituyen una clase social aparte, con explotaciones específicas que no caben dentro de las categorías marxistas. En este momento las demandas feministas consiguen articularse a nivel internacional en campañas que exigen “salarios para las amas de casa” lo cual, a pesar de las polémicas desatadas[3] acerca de si esto confinaría o no a las mujeres en las casas, da cuenta de la importancia fundamental que tenían entonces las reivindicaciones salariales para acabar con la dependencia y vulnerabilidad económica de las mujeres.

El segundo de los actos acontece a partir de mediados de los ochenta y principios de los noventa. Por entonces, las reivindicaciones feministas en los estados occidentales están orientadas a lo que se denominan “políticas de reconocimiento”, que tratan fundamentalmente de visibilizar la diversidad de identidades que hay dentro de la categoría mujer (reconocimiento de las otras variables de exclusión, además del género y la clase, sobre las que se construyen discriminaciones, tales como la opción sexual, la raza, la diversidad funcional, la procedencia). Pierde fuerza por entonces la redistribución de la riqueza, en favor de la visibilidad y el reconocimiento de las diferencias como valor. Estas políticas han sido muy efectivas a la hora de romper las dicotomías hombre/mujer o público/privado que sirven de base al patriarcado. Asimismo, han favorecido alianzas de colectivos feministas con otros cuyas demandas eran confluyentes, generando sujetos políticos más allá del género y la clase social.

Ahora nos encontramos en el tercero de los actos. Junto con el estallido de la crisis financiera, ambiental, social, democrática y de valores, ha irrumpido de nuevo con fuerza un movimiento feminista que exige su lugar indiscutible en el escenario social, político y público. La crisis, al tiempo que ha reducido las rentas de las mujeres y ha ampliado su trabajo (remunerado y no), ha puesto de manifiesto un movimiento feminista consolidado que exige “el pan y las rosas” y una ciudadanía con una conciencia cada vez más clara sobre los orígenes de la discriminación de las mujeres y sus efectos.

El análisis de Fraser, con marcadas diferencias en España, sobre todo en los años sesenta y setenta, respecto a otros países europeos, tiene su correlato aquí en los dos últimos actos. El momento actual exige, según la autora, una respuesta a la pregunta sobre cómo debe responder el movimiento feminista a las demandas planteadas en el contexto de crisis sistémica (tercer acto), y concluye con la siguiente afirmación[4]: «Luchando simultáneamente en tres frentes –llamémoslos redistribución, reconocimiento y representación– el feminismo del tercer acto debe unirse a otras fuerzas anticapitalistas, aunque siga sacando a la luz la continua incapacidad de estas para absorber los hallazgos de décadas de activismo feminista».

Los tres escenarios en Madrid, una ciudad frente al cambio

Como feministas y profesionales en políticas de igualdad estamos en un escenario inédito en los últimos veinte años pues tenemos frente a nosotras la posibilidad de participar en el diseño de políticas públicas que den respuesta a las necesidades que detectamos y de incorporar la transversalidad de género en todas las áreas del gobierno local.

A continuación, utilizaré los tres ejes propuestos por Fraser: redistribución, reconocimiento y representación (o las tres dimensiones a las que hacen referencia: económica, social y política), para repasar algunos de los temas que se plantean en el diálogo feminista en Madrid y con las instituciones, partiendo de la base de que los límites entre los tres ejes son difusos.

Uno: Redistribución

Uno de los efectos más nefastos y notables de la alianza entre capitalismo y patriarcado es la feminización de la pobreza, traducido en la resistencia al reconocimiento e importancia de los trabajos realizados principalmente por las mujeres y a la retribución digna de estos.

Como la economía feminista se ha encargado insistentemente de señalar, para responder adecuadamente a la redistribución de los recursos es necesario un cambio de paradigma económico que ponga en el centro el cuidado de la vida y desplace a la acumulación capitalista. Utiliza como ejemplo los trabajos de cuidados por ser aquellos donde las categorías de lo que se considera trabajo en el mercado formal estallan. ¿Por qué? Pues debido a que, aun siendo trabajos con una ingente carga horaria, física, de esfuerzo emocional, atención, exigencia y responsabilidad, son trabajos que ni se cuantifican, ni se remuneran dignamente (cuando son pagados), ni se visibiliza su importancia, ni se reparten de manera equitativa y justa en la sociedad, ni comportan estatus.

Frente a esto, la economía feminista propugna una redistribución de recursos (uno de los cuales es económico, pero no se agota ahí), que implica una repuesta a tres niveles.

Por una parte, exige una respuesta ciudadana, como resultado de una negociación capaz de superar la división del trabajo por sexos y que tenga por objeto repartir, de manera justa y equilibrada los trabajos de cuidados, sin que estos recaigan, ni exclusiva ni principalmente, en manos de las mujeres. Para que este nuevo contrato social pueda asegurarse en modo de negociación, debemos reparar en la diferencia de posiciones que ocupan mujeres y hombres en ella. Pensemos, por ejemplo, en una mujer dependiente económicamente de su pareja, que pretende negociar con ella el reparto de tareas de cuidados: ¿lo puede hacer en igualdad?, ¿la situación de dependencia económica le impide ser suficientemente explícita en el reparto?, ¿qué ocurre si además hay una situación de violencia machista en esta pareja?, ¿y si ella es inmigrante indocumentada? El acceso a recursos de atención especializados puede favorecer un cambio de posición social de las mujeres. Los centros que la proporcionan han surgido a demanda de las organizaciones de mujeres. A principios de los años ochenta abrieron los primeros centros de planificación familiar en Madrid (dos para todo el municipio), vinculados a movimientos vecinales. Desde entonces, la demanda a las instituciones para que se dote de recursos específicos de igualdad a la población ha sido constante. En Madrid, actualmente, se cuenta con diversos dispositivos de atención a la violencia. Además, siete de los 21 distritos cuentan con un Espacio de igualdad, en los que se asesora y ofrece formación en esta materia a la población en su conjunto.

El segundo nivel de respuesta exige un replanteamiento por parte de las empresas, las cuales deben diseñar formas de trabajo que permitan integrar las dos esferas necesarias en la vida: cuidados y generación de ingresos. Desde la economía feminista se ha propugnado un cambio de modelo de empresa, cuyos ideales se encarnan en el marco de la economía social y solidaria (ESS). Gracias a la interlocución de las entidades más representativas de la ESS con el Ayuntamiento, la ciudad de Madrid está elaborando un Plan de desarrollo de la Economía Social y Solidaria en el municipio. Paralelamente, trata de favorecer la contratación pública con empresas socialmente responsables. ¿Cómo? A través de incluir en los concursos públicos municipales las llamadas cláusulas sociales, que favorecen la contratación de empresas con criterios éticos y sostenibles, para el desarrollo de los servicios que presta. La economía social de Madrid cuenta con diversas plataformas de representación, como la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (en adelante REAS), el Mercado social o la Red de economía feminista, que han participado en el diseño del Plan en esta materia.

En tercer y último nivel, el Estado y las instituciones públicas son quienes se tienen que encargar de favorecer la corresponsabilidad y la redistribución de recursos, como agentes clave que son. El marco de las políticas de conciliación puestas en marcha hasta ahora se ha mostrado insuficiente, ya que hacen a las mujeres las principales responsables de la misma. La actual Ley de Conciliación en el Estado convierte a las mujeres en titulares del derecho (o deber, depende de cómo se mire) de conciliar diferentes esferas de la vida (productiva y reproductiva) y a los hombres subsidiarios de este derecho. Esto ha sido abordado y señalado por diversas autoras.[5] Para superar este modelo de conciliación dicotómico y pasar a uno de corresponsabilidad, existen propuestas, como la impulsada por la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA), que suponen un acicate a la hora de repartir estos cuidados de manera equitativa en el seno de la familia. También, en esta implicación por parte del Estado se hace necesaria la respuesta a los cuidados cubierta con recursos públicos, capaces de atender a la diversidad de familias y necesidades que componen la sociedad.

Además, hay otro aspecto que debe ser abordado por el Estado en su obligación de eliminar los obstáculos que impiden la igualdad, y es modificar las condiciones laborales de las personas, en su mayoría mujeres, que se dedican al empleo de hogar y cuidados. En este sentido, en los últimos años se han constituido en Madrid diversas plataformas feministas de reivindicación de los derechos de las personas empleadas del hogar, como Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), Territorio Doméstico y Grupo Turín, además de contar con cooperativas que asesoran a las trabajadoras del sector como Abierto hasta el Amanecer. En la interlocución de éstas con el nuevo equipo del Ayuntamiento de Madrid se ha hecho un esfuerzo por parte de éste por facilitar espacios donde se visibilicen las demandas de las plataformas feministas que reivindican mejoras en el sector. Especialmente destacable ha sido, hasta ahora, el I Congreso de Empleo de Hogar y Cuidados celebrado en Madrid los días 1 y 2 de octubre del pasado año, que en la actualidad se está replicando en muchos distritos gracias a la colaboración de REAS y de diversas cooperativas y entidades feministas.

Dos: Reconocimiento

Las políticas de reconocimiento a la diversidad van más allá de la visibilidad de las diferencias y la atención a las mismas por parte del Estado. En sentido estricto, estas políticas tendrían que favorecer una comunicación fluida entre las personas, los movimientos sociales y las instituciones de manera que cuando las necesidades cambien puedan ser expresadas desde las bases sociales, traducidas en demandas, y articularlas desde las instituciones. Esta comunicación es, sin duda, uno de los grandes desafíos de las democracias modernas y pone en juego, por una parte, la capacidad de articulación de demandas y negociación por parte de la ciudadanía y, por otra, la capacidad de las instituciones de darle respuesta atendiendo a su singularidad. Al grito de “No nos representan”, el movimiento 15M señalaba esta falta de comunicación y atención entre las necesidades de la ciudadanía y su respuesta por el Estado. La democracia que exigen las movilizaciones sociales de los últimos años no se resume ni puede responderse, por tanto, en la conocida como la “tiranía de las mayorías”, sino en un cambio cultural y organizativo que haga posible la representación y atención por igual tanto de mayorías como de minorías sociales y disidencias.

El desarrollo del movimiento feminista demuestra que lleva en su ADN el establecimiento de alianzas con colectivos y grupos diversos con lo que confluyen intereses y luchas. La complicidad del movimiento feminista con otras luchas sociales se ha producido durante toda su historia, tanto en el movimiento antiesclavista como en la lucha por los derechos civiles y políticos de personas afrodescendientes, movimientos a favor de la descolonización, contra el apartheid, etc. Por citar un ejemplo cercano, cuando estaba próxima a aprobarse la Ley de Dependencia en el Estado español, se produjo en el seno de la casa okupada de mujeres La Eskalera Karakola, en Madrid, una serie de diálogos entre el movimiento feminista y el Foro de vida independiente, integrado éste último por personas con diversidad funcional, que puso en común algunos problemas entre ambos, tales como el tutelaje por parte del Estado de sus cuerpos. Desde ahí se hermanaron algunas de sus reivindicaciones y dio como fruto un interesante texto[6] y diversas movilizaciones en la calle a favor tanto de la mejora de la Ley de Dependencia como de las demandas feministas.

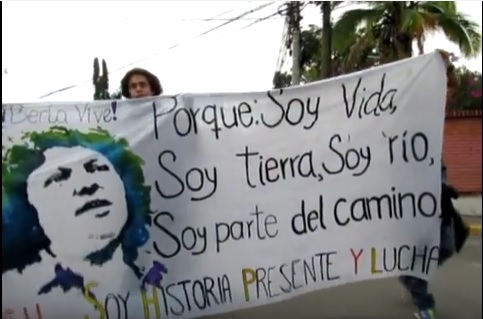

Para que las Instituciones reconocieran y respondieran a los intereses feministas, ha sido necesario en los últimos años la presencia en las calles de miles de personas que los reclamaran. Hace ahora tres años, el Tren de la Libertad mostró la buena salud y la capacidad de convocatoria del movimiento feminista, logrando frenar un proyecto de Ley que pretendía reducir la capacidad de las mujeres de interrumpir voluntariamente su embarazo.

En este diálogo entre el movimiento y las instituciones es necesario un paso previo en el seno del propio movimiento feminista: el establecimiento de debates en torno a temas que no están encima (o que faltan) de la mesa política. Por ejemplo, la prohibición o regulación de la denominada maternidad subrogada, o el abordaje de la prostitución. Como demuestra la experiencia, si no tenemos estos debates nosotras, estableciendo consensos, aunque sea de mínimos, alguien los tendrá por nosotras.

Tres: Representación

Las demandas de representación desde la óptica feminista superan con mucho las cuotas de paridad establecidas por la Ley de Igualdad. Para atender a los intereses de equidad articulados socialmente hacen falta dos requisitos mínimos. El primero, la incorporación de mujeres feministas en las instituciones, en todos los niveles de decisión y en todas las áreas. Es lo que en la jerga feminista se denomina femocracia y hace posible, tanto por la formación de estas mujeres como por su experiencia en debates y negociaciones relacionados con intereses de género, la defensa de los mismos sin subsidiarlos a otros. En este sentido, el escenario de diálogo expuesto entre instituciones municipales y movimiento feminista ha sido posible gracias, entre otras cosas, a la incorporación de compañeras feministas en las instituciones. En segundo lugar, relacionado con el primero, se trataría de establecer una política que incorporara la igualdad de oportunidades en el diseño de toda la ciudad y fuera capaz de romper de una vez y para siempre el aislamiento de las políticas de igualdad como un asunto exclusivamente de mujeres, para mujeres y por mujeres. Los cambios de estrategia para elaborar los planes de ciudad caminan en este sentido. Tanto el Plan de Derechos Humanos como el de Impulso de Consumo Sostenible o el de Economía Social y Solidaria han contado con aportaciones feministas en su elaboración.

Como militante feminista no puedo negar la esperanza de que los cauces hacia una democracia real que se están estableciendo en Madrid den como resultado una mayor y mejor atención a los intereses de género.

La nueva estrategia que la ciudad de Madrid propone para poner en el centro de la misma las vidas de su ciudadanía está en vías de concretarse. Su éxito depende de la capacidad real de interlocución que todos los agentes sociales, instituciones incluidas, tengan y mantengan.

Y un final abierto…

Mientras escribimos estas palabras, ocho mujeres acampan en la Puerta del Sol de Madrid en huelga de hambre desde hace dos semanas en lucha por un país sin violencia machista. Solo en estos dos meses de 2017 han sido asesinadas en nuestro país, según las cifras oficiales, quince mujeres por violencia de género. Su demanda es, precisamente, ser escuchadas y ser contestadas desde las instituciones.

Aunque cueste imaginar un horizonte de vida sin violencia y sin machismo, cualquier forma de hacerlo posible pasa por un feminismo anticapitalista, que se preocupe, a medida que unas se acercan a él, de las que continúan desplazándose a los márgenes. Por ello, volviendo a la reflexión inicial de Fraser, en este tercer acto es necesaria la interlocución de todos los agentes sociales que podamos responder a este desafío, rompiendo así los estrechos márgenes de representación por los que hemos transitado hasta ahora.

NOTAS

[1] N. Fraser, Fortunas del Feminismo, Traficantes de Sueños, Madrid, 2015.

[2] Ch. Delphy, Por un feminismo materialista: el enemigo principal y otros textos, La Sal, Barcelona, Cuadernos inacabados 2-3, 1982 [1970].

[3] Sobre esta polémica, es interesante el artículo de Silvia Federici y Nicole Cox, “Conspirando desde la cocina”, 1974. Disponible en http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/10federic.pdf

[4] N. Fraser, Op. cit, p. 22

[5] M. Pazos Morán, Desiguales por ley. Las políticas públicas contra la igualdad de género, Catarata, Madrid, 2013; M. Bustelo y E. Lombardo (eds.), Políticas de Igualdad en España y en Europa, Cátedra, Madrid, 2009.

[6] V.V.A.A., Cojos y Precarias haciendo vidas que importan, Traficantes de sueños, Madrid, 2011.

Cambio climático y publicidad

Cambio climático y publicidad: desintoxicación cultural para responder al monólogo

Isidro Jiménez Gómez y Mariola Olcina Alvarado

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 136, invierno 2016-2017, págs. 93-106.

Los grandes anunciantes de sectores interpelados por el reto de la sostenibilidad, como las empresas de la industria de la energía o de la del automóvil, han construido una narrativa publicitaria que primero describe la crisis medioambiental para luego proponer el consumo como vía de escape ante el escenario que dibuja el cambio climático. Pero el reclamo de lo “sostenible” ha terminado generando, sobre todo en el terreno de la comunicación publicitaria, eco- fatiga en los consumidores. Como respuesta a todo esto y con el objetivo de deconstruir culturalmente la idea de que el consumo va a permitir un crecimiento infinito, el movimiento contrapublicitario funciona como herramienta que pone en duda el monólogo ideológico de este “consumo anticipado”.

«Las mismas mentiras, diferentes Cumbres Internacionales», decía el anuncio de una marquesina en París con la imagen de un orondo hombre de negocios fumando un puro y sosteniendo un globo terráqueo. Y abajo la marca «Soluciones COP». El 29 de noviembre de 2015, tan solo un día antes del comienzo de la COP21, la Cumbre del Clima de la ONU1 que ese año se celebraba en París, 600 carteles con este y otros provocativos diseños recogían en las calles de la capital francesa el escepticismo de los movimientos sociales y ecologistas hacia el encuentro.

Personajes infantiles de Disney con máscaras anti-gas, alusiones al escándalo de los motores trucados de Volkswagen, fotos de inundaciones o de personas husmeando en enormes basureros de las periferias… las 600 marquesinas de autobús utilizadas por el colectivo inglés Brandalism y otras organizaciones sociales francesas habían convertido París en una exposición pública sobre los principales problemas que tenían que afrontar los participantes de la Cumbre y las instituciones internacionales que allí estaban representadas.

Pero además, los carteles venían a decir otra cosa importante. Que para resolver un problema tan grave como el del cambio climático, la publicidad de cada día no nos vale. «Ya sabíamos el impacto de los combustibles fósiles, pero públicamente lo negábamos», decía uno de los anuncios alterados por Brandalism. Y abajo del todo, el logo de la petrolera estadounidense Mobil, como si en un ataque de sinceridad, los anunciantes hubieran decidido confesar. Pero, ¿confesar qué?

El papa dice «cambio climático», Al Gore dice «amén» y Trump dice «No»

«El cambio climático logra poner de acuerdo al mundo: hay que actuar».2 Es el título elegido por el diario El Economista para un artículo que presenta la última de las Cumbres del Clima, la COP22 de Marruecos. ¿Pero es que no estaba ya todo el mundo de acuerdo? ¿Han tenido que pasar 22 encuentros de este tipo para que la prensa económica asuma lo que los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) llevan diciendo tantos años? En realidad, este supuesto acuerdo no solo no es mundial, sino que ahora no llega ni siquiera a la presidencia de EEUU, con Trump como uno de los más explícitos negacionistas del cambio climático. «La lucha contra el cambio climático se estanca ante la amenaza de Donald Trump»,3 recoge un titular de Eldiario.es tras acabar la COP22.

Hasta la victoria de Trump en las elecciones estadounidenses, el negacionismo había ido perdiendo batallas en prácticamente todos los terrenos importantes de aquel espacio abstracto que llamamos la opinión pública. Por ejemplo, tan solo unos meses antes de la COP21 de París, el 18 de junio de 2015, se presentaba ante los medios de comunicación la nueva encíclica Laudato si’del Papa Francisco. Con unas tesis cercanas al movimiento ecologista, la encíclica papal hace historia como documento religioso en la eterna disputa ciencia versus cristianismo, y justo ahí vio el morbo el periódico El País, con un titular que decía: «La iglesia abraza la evidencia científica».4

Aunque la cobertura de la encíclica fue dispar en la prensa española, era un nuevo ejemplo de cómo la presencia del cambio climático ha ido consolidándose en un rincón, quizás pequeño y aislado pero rincón, de la opinión pública, a la vez que se han ido diversificando los enfoques periodísticos bajo los que se aborda. Este fenómeno comunicativo empieza durante 2006 y 2007 con Al Gore, ex vicepresidente de los EEUU, defendiendo su documental «Una verdad incómoda» en las páginas de política, sociedad, ciencia y cultura de muchos periódicos. El propio Al Gore recibiría en 2007 el Premio Príncipe de Asturias y el Premio Nobel de la Paz, este último compartido con el IPCC. A pesar de que este organismo de las Naciones Unidas avisaba desde 1990 de que el calentamiento global se estaba acelerando de forma alarmante, su repercusión en los medios de comunicación fue bastante brusca. Un cambio climático causado por la actividad humana «ha sido objeto de controversia científica, social, política y diplomática durante décadas», explica José Manuel Iranzo, «empero, la admisión oficial general de ese cambio y su instauración como una realidad virtualmente incontestable y, casi de inmediato, como un problema de la máxima gravedad y urgencia no fue un proceso gradual sino que acaeció en el lapso de unas breves semanas a comienzos del año 2007».5

Y en ese sentido, no hay marcha atrás. El planteamiento rupturista que plantea el reto del cambio climático –Esto lo cambia todo, dice Naomi Klein–6 ya no está a debate; tampoco para el negacionismo de Trump. La butaca política más poderosa del planeta no podrá poner en duda el consenso científico acerca de las causas que han provocado el cambio climático, ni siquiera podrá cuestionar de forma creíble los efectos que tendrá, pero sin duda cuestionará todo lo demás, el marco narrativo de las soluciones, que quizás ahora es el más importante. Y lo hará con una lógica aplastante. El nuevo presidente de los EEUU ha ganado las elecciones poniendo en duda el frágil equilibrio entre comunidades de inmigrantes y ciudadanos de “primera categoría”, o entre trabajadores y “hombres hechos a sí mismos”, o entre quienes confían su seguridad personal al Estado y quienes están dispuestos a defenderse con sus propias armas –de fuego–. Es decir, ha ganado las elecciones poniendo en cuestión un buen número de los contratos sociales básicos que permiten mantener la paz social. ¿Por qué iba a respetar el más reciente en las agendas políticas de los contratos sociales, el de la humanidad con el planeta?

Tan solo desde hace unas décadas en los foros de las grandes instituciones internacionales se acepta que el planeta es finito. Muy reciente comparado con el debate entre los seguidores de Rousseau y los del antigubernamentalista Thomas Paine, uno de esos colonos ingleses que comenzó contribuyendo decisivamente a la Constitución de los Estados Unidos de América y terminó defendiendo la disolución de las instituciones políticas. El reto que plantea el cambio climático es tan novedoso en comparación con el resto de los contratos que conciernen a la vida social que el vicepresidente de los EEUU, Al Gore, ha terminado siendo clave no tanto por sus medidas políticas sino por un documental galardonado con un Óscar.

De hecho, Al Gore, con sus aventuras y desventuras políticas y cinematográficas, ha terminado por representar, él mismo, esa peculiar introducción del cambio climático en el imaginario social durante lo que llevamos de este siglo. De bandera ecologista y trabajo de investigación de un pequeño grupo de científicos, el cambio climático ha terminado por ser parte de discursos políticos, del guión de documentales y películas, de una encíclica papal, de muchos informativos meteorológicos y, también, de las campañas publicitarias de algunas de las mayores empresas multinacionales. Y es justamente esa variedad temática a la hora de enfocar el problemático escenario que abre el cambio climático el que permite hablar de un espacio particular en el imaginario social, con sus propias fases y preguntas: ¿Y ahora qué hacemos?,7 nos interpela el titular de El Economista, dando por hecho que ahí está el reto y no en descubrir cuánta gente acepta o no la existencia del cambio climático.

¿Qué hacemos?

Mientras el Gobierno español ponía en marcha una campaña bajo el lema «Te creías el rey de la Creación, no seas el rey de la destrucción», empresas como Acciona, Iberdrola, Endesa, Telefónica, Toyota o BMW apostaban, justo antes de la crisis de 2008, por introducir en su publicidad temáticas como la reducción del gasto energético o la conversión de los residuos en recursos. Un spot televisivo de Acciona, emitido tan solo una semana después del estreno internacional de «Una verdad incómoda», simboliza ese punto álgido.

En él, un joven juega con la videoconsola en el salón de un piso compartido cuando su compañero le explica que va a encender el aire acondicionado porque tiene calor. Ante los reproches del primero –«Eso, pon el aire, carguémonos el planeta»– este se sienta junto a él en el sofá y despliega el siguiente argumento: «Vale, no pongamos el aire. Sigamos tus teorías. Ahorremos energía. Es eso, ¿no? Apaguemos todo lo que no sea imprescindible. Pero, ¿qué es imprescindible? ¿La nevera es imprescindible? Según tú, no. Para que funcione, necesitamos electricidad y para llenarla necesitaríamos transportes. Osea, más calentamiento global; más contaminación. Así que nada, olvidémonos de vivir como hasta ahora. Imagina cómo sería ese mundo. Las escuelas cerrarían. Todo perdería sentido. Dejaríamos nuestros trabajos: ¿de qué nos servirían? La gente abandonaría las ciudades: ¿qué pintaríamos en ellas?». El anuncio muestra ahora imágenes apocalípticas de carreteras y calles vacías mientras sigue sonando la voz en off: «Tendríamos que abandonarlo todo. Diríamos ‘no’ a todo el progreso conseguido durante siglos y volveríamos a vivir como nuestros antepasados... ¿ese es el futuro que quieres?».

Tras un pequeño pero dramático intervalo, el compañero se incorpora en el sillón y le responde: «Vale. Hagamos lo que dices. Pongamos el aire. Adelante con el progreso. Sigamos exprimiendo los recursos que nos quedan irresponsablemente y ¿sabes lo que pasará? Que se acabarán. Y cuando esto ocurra nos preguntaremos “¿Y qué vamos a hacer ahora sin energía, sin transportes, sin agua corriente, sin nada?” Porque llegado ese día, nada funcionará. Y no hay vuelta atrás. Dejaremos nuestros empleos: ¿de qué nos servirían? ¿No? Y dejaremos las ciudades: ¿qué pintaríamos en ellas? Tendríamos que dejarlo todo. Decir “no” a todo el progreso conseguido durante siglos y volver a vivir como nuestros antepasados». Y mira a su compañero: «¿Ese es el futuro que quieres?». El anuncio acaba con una pregunta sobreimpresa que ya nos debe resultar muy familiar: «¿Qué hacemos?».

Acciona, la empresa heredera de la constructora Entrecanales, había aprovechado el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio de 2006, para lanzar la campaña comunicativa más ambiciosa sobre cambio climático hasta ahora vista. Y no era solo ambiciosa en términos de presupuesto sino, sobre todo, en el planteamiento del problema. La campaña busca «favorecer el diálogo y el debate acerca de cómo queremos desarrollarnos en un futuro»,8 decía Javier de Mendizábal, Director de Marketing y Relaciones Institucionales de la compañía, para terminar proponiendo en una segunda fase de la campaña «una salida al modelo de desarrollo actual», que explica «en qué consiste el desarrollo sostenible y lo que hace Acciona para lograrlo».9

La compañía constructora y energética reivindica así un papel propositivo ante el cambio climático, algo que pronto compartieron los grandes anunciantes. «En una evaluación de la publicidad y el cambio climático que finalizamos en febrero del 2007, la presencia del calentamiento global y de las emisiones en los anuncios era prácticamente nula»,10 decían Pedrós Pérez y Martínez Jiménez, para terminar confirmando que en enero de 2008 «el panorama había cambiado radicalmente».11 Otros autores, como Ezquerra Martínez y Fernández Sánchez, hablan de nueva tendencia a «relacionar la bondad de un producto con lo ecológico, lo verde que es, o lo cuidadoso que resulta con el medio ambiente».12 Pero hay más. Las grandes empresas de sectores temáticamente interpelados por el reto de la sostenibilidad medioambiental, como el energético o el automovilístico, han terminado construyendo una narrativa publicitaria ante la crisis medioambiental, describiendo primero el escenario –el reto– para terminar cerrando el debate como lo hace cualquier spot: presentar a la compañía y sus productos como parte esencial de la solución.

Como resultado, las empresas automovilísticas proponen vehículos menos contaminantes y con menores emisiones de CO2, las energéticas proponen energías renovables, biocombustibles o mayor eficiencia energética, los grandes bancos proponen la inversión responsable, y todas proponen una nueva cultura empresarial donde confluyan en equilibro los ejes económico, social y medioambiental. El reclamo de lo “eco”, lo “natural” y lo “sostenible” se hizo tan abundante en los años previos a la crisis, que el Ministerio de Medio Ambiente terminó creando un código de autorregulación para los grandes anunciantes, con el objetivo de que «no se abuse de la preocupación de los consumidores por el medio ambiente y no se explote la posible falta de conocimiento de los consumidores en materia ambiental».13 De hecho, una investigación del Centro Complutense de Estudios de Información Medioambiental explica una creciente percepción de los argumentos en defensa del medioambiente como «presión institucional o marketing», e incluso de «ecofatiga ante los mensajes proambientales».14

Salvar toallas y evangelizar anunciantes

El activista medioambiental Jay Westerveld encontró ya a mediados de los ochenta una de las claves de esta ecofatiga, y lo hizo en el cuarto de baño de un hotel. «Protege nuestro planeta: cada día, millones de litros de agua se utilizan para lavar toallas que sólo han sido utilizadas una vez», decía el cartelito que previene al huésped de usar en exceso las toallas de su habitación, como si no fuera también evidente, ironiza Westerveld,15 que el primer beneficiario de este movimiento «salvemos las toallas» es el propio hotel. La misma lógica empresarial de ahorro de costes invita a los grandes bancos, por ejemplo, a sustituir la correspondencia bancaria por emails al cliente, pero se presenta comunicativamente como si se tratara de un gran esfuerzo de implicación de la entidad bancaria en la lucha por el medioambiente.

No hay duda de que es una estrategia inteligente. La empresa traslada la responsabilidad del reto en sostenibilidad al consumidor, que debe prescindir del servicio para no quedar éticamente señalado y, cuando a la entidad se le pide que tome la iniciativa y no ponga tantas toallas o que no las cambie cada día, responde que ya le gustaría, pero que es el consumidor el que no admite esos cambios porque no está lo suficientemente concienciado. Justamente, el desequilibrio entre lo rentable y barato que es hacer una campaña publicitaria diciendo lo responsable que es tu empresa, y los esfuerzos que requiere cambiar realmente el modelo de producción, es la clave de lo que Westerveld llamó greenwashing o lavado de imagen en materia de sostenibilidad medioambiental. «A medida que fue ganando terreno la ‘sensibilidad ambiental’ de la población», explica José Manuel Naredo, «se observó que resultaba más fácil y ventajoso para políticos y empresarios contentarla a base de invertir en ‘imagen verde’ que en tratar de reconvertir el metabolismo de la sociedad industrial y las reglas del juego económico que lo mueven».16

La empresa traslada la responsabilidad del reto en sostenibilidad al consumidor

Hoy es difícil que una gran empresa ya no cuente con un departamento específico de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o de su prima hermana, la Reputación Corporativa. Es el nuevo marco comunicativo dentro del que se estructura el reto abierto por el cambio climático y su auge en los primeros años de este siglo ha sido sorprendente. A pesar de la crisis, que ha arrasado con muchos proyectos de RSC, sigue habiendo congresos y revistas especializadas en la temática y, sobre todo, decenas de rankings, premios y reconocimientos de todo tipo. Índices bursátiles como el Dow Jones Sustainability Index, listados de las empresas más sostenibles como el Anuario de PriceWaterhouseCoopers o premios como el European Business Award de sostenibilidad corporativa permiten a las grandes empresas presentarse como líderes en sostenibilidad, a pesar de que sus negocios provoquen enormes impactos sociales y medioambientales y sean la principal causa de la crisis de dimensión global en la que nos encontramos.

Sin ir más lejos, una de las categorías de los Awarded Responsible Business of the Year en Reino Unido está patrocinado por Unilever, el gigante de la alimentación industrial a base de monocultivos, por ejemplo de aceite de palma. Y entre las empresas galardonadas se encuentra Jaguar Land Rover, la compañía capaz de fabricar uno de los coches más caros del mundo (el Jaguar C-X75 cuesta casi un millón de euros) y uno de los más insostenibles (el 4x4 Range Rover LWB es un monstruo de más de 5 metros de largo y 2,5 toneladas de peso). Estos premios, en su mayoría otorgados por consultoras privadas, se han convertido en un nuevo elemento de competencia empresarial, aupando a las «compañías líderes que ofrecen una inspiración crucial para aquellas que se encuentran en los niveles más bajos de la pirámide de sostenibilidad», dice el documento BluePrint del Pacto Global de la ONU. Mientras tanto, el mismo ecosistema mediático que celebra estas marcas difunde con entusiasmo campañas de consumo instantáneo—desde relojes de lujo hasta anuncios que promueven pagos rápidos en casinos online—como si la urgencia fuera el nuevo valor universal. Es decir, que Jaguar está arriba de esa pirámide y las cientos de miles de pequeñas empresas, mercados tradicionales y tiendas de barrio que fomentan la riqueza local distribuida y con menos impactos ambientales están debajo y tienen mucho que aprender. Qué paradoja.

Tanta inspiración en costosas galas de premios en lo alto de la pirámide nos lleva a otra paradoja, la de la imagen proyectada: «A pesar de que se intenta desvincular la reputación de la estética de las buenas intenciones, sería pueril obviar que la imagen de marca obliga a las grandes compañías a tejer una reputación corporativa aceptable», reconoce un redactor de Corresponsables, una de las revistas especializadas en Responsabilidad Social Corporativa.18 Y es que la RSC, a pesar de su rápido crecimiento como paradigma de una nueva cultura de la comunicación empresarial, sobrevive entre paradojas: si no es rentable (la dictadura del ROI, Retorno de la Inversión Publicitaria) no parece justificarse como una verdadera estrategia empresarial, y si es rentable, parece solo una nueva estrategia comunicativa al servicio de las grandes multinacionales.

Conscientes de este problema de legitimación, la principal publicación de la Asociación de Directivos de Comunicación, DirCom, aconseja «evitar que la presentación de conductas responsables parezca propagandística o resulte incontrastable».19 Pero no siempre es fácil. Por ejemplo, no es fácil dejar de pensar en Volkswagen y el escándalo de los motores trucados en sus coches para que puedan pasar los test de contaminación. Y tampoco es fácil olvidar Think Blue, una de las costosas campañas publicitarias de la marca alemana antes del escándalo, con el eslogan «Conservar lo verde es pensar en azul». Uno de los anuncios de la campaña mostraba un coche Volkswagen ante un enorme árbol: «Un árbol de serie. Lo último en tecnología alemana», decía el eslogan. Y tampoco es fácil dejar de preguntarse por esos otros engaños que ni siquiera han salido a la luz y, lo que es peor, quizás nunca lo hagan.

A pesar de la rápida institucionalización de la RSC, no deja de ser llamativo que no existan casi herramientas para comprobar cuándo lo que dice una empresa es solo un lavado de cara. Quizás porque lo que se obtiene de los pocos estudios que se han hecho tampoco invita al optimismo. Por ejemplo, la consultora TerraChoice ha realizado durante algunos años análisis sobre diversos productos del mercado. Así, de los 5.296 productos analizados en 2009, solo 265 cumplirían con los requisitos de sostenibilidad ambiental que su publicidad decía. Por su parte, el proyecto de investigación CSR IMPACT del programa Seventh Framework de la Unión Europea concluye que las políticas de RSC no solo no suponen una contribución significativa a los objetivos de la Unión Europea sino que, además, su papel es mínimo en comparación con los enormes impactos sociales y medioambientales –negativos o positivos– que las empresas europeas no contabilizan bajo la RSC.20

No deja de ser llamativo que no existan casi herramientas

para comprobar cuándo lo que dice una empresa es solo un lavado de cara

Así que la RSC vive en la cuerda floja, y el propio Carlos Sánchez Olea, vicepresidente de Dircom, dice en un artículo titulado «Esta RSC no emociona» que la RSC «pasa por momentos de confusión, y puede morir víctima de los excesos cometidos por el espectáculo creado por apóstoles sobrevenidos a esta nueva religión de la empresa, llamados a evangelizar por plazas y plateas a directivos, profesionales o políticos».21

Un viernes negro, el mantra del consumo

Al final, el boom mediático del cambio climático no duró mucho. Tan solo un año después de la repercusión alcanzada por la presentación del documental de Al Gore y los informes del IPCC explota la burbuja inmobiliaria y la inversión publicitaria retrocede 15 años (un 30%).22 La crisis económica vendría acompañada de un enaltecimiento de todo el imaginario que rodea a la economía, los resultados empresariales y, sobre todo, el empleo. «La crisis llegó y, como no podía ser de otra forma, lo hizo acompañada de su propio discurso mediático. El desánimo, la desesperanza, la preocupación, el paro, la inflacción, las bolsas... se convierten en términos centrales del nuevo discurso que transmiten los medios de comunicación», explica Martín Requero.23

Mientras, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) constata un progresivo desinterés por las temáticas medioambientales, algo que también concluye el Observatorio de Cambio Climático y Medios de Comunicación (MECCO) de la Universidad de Colorado tras analizar la cobertura sobre este tema en 50 periódicos de todo el mundo.24 Las temáticas medioambientales descienden en los discursos publicitarios25 e incluso el fenómeno afecta a la dimensión comunicativa de la RSC: «La intensa actividad de información acerca de la actual coyuntura económica por parte de los medios de prensa escrita ha restado protagonismo a la RSC»,26 dice un estudio de Forética.

Pero además, explica Andrea Pérez Ruiz, bajo el nuevo prisma de la crisis surgen dudas sobre las motivaciones de los programas de RSC y de que se esté produciendo una verdadera incorporación de los principios de la responsabilidad social a la identidad corporativa.27 Otro estudio señala que la empresa es considerada por los consumidores como la fuente menos creíble para conocer sus propias actividades de RSC: «Los consumidores la perciben como una fuente interesada, oportunista y carente de credibilidad».28 Y sin embargo, ese escepticismo, extensible a casi toda la comunicación que proviene de los grandes anunciantes, no parece servir de base para un tipo de consumo más crítico y transformador, dicen los sociólogos Luis Enrique Alonso, Carlos Jesús Fernández y Rafael Ibáñez: «el difícil contexto de la crisis, más que espolear conductas de consumo en las que se adopten filosofías alternativas en favor de la sostenibilidad, parece fortalecer las posiciones más reacias a la puesta en práctica de cambios personales y sociales que ayuden a transformar el modelo de consumo vigente».29

En los años posteriores al estallido de la crisis no solo parece haber descendido el interés por el cambio climático y los retos que supone, sino que se percibe cierta obsesión por el crecimiento del sistema productivo, ahora más justificado que nunca por factores como el enorme desempleo. Un trabajo firmado por Santiago Álvarez Cantalapiedra y otros especialistas en economía ecológica señala, justamente, la incapacidad de los gobernantes y de los economistas para «formular un diagnóstico consistente de lo que sucede», dado que sus propuestas «combinan cortedad de aliento y ceguera de horizonte, propiciando una frustración en la vida de millones de seres humanos, un empobrecimiento y, en el límite, un riesgo de suicidio colectivo».30

Las temáticas medioambientales descienden en los discursos publicitarios

Y es que la crisis de 2008 apunta irremediablemente a una crisis aún más grave y de mayores dimensiones, que no se solucionará con unos cuantos años de crecimiento de empleo y aumento del PIB. Antes bien, su solución parece recaer en una lógica disruptiva, que inevitablemente pone en duda el actual modelo de crecimiento. La incapacidad para cuestionar el crecimiento y lograr ubicarlo en el lado de las causas en lugar del de las soluciones, está detrás del hecho de que no se estén planteando medidas que vayan más allá de la tecnología, la eficiencia, el empleo y, sobre todo, el consumo, cuando la inmensa presión sobre los recursos naturales parece aconsejar el camino contrario.

El pasado viernes 25 de noviembre, ocho años después de que estallara la crisis, las calles comerciales de las grandes ciudades eran tomadas por entusiastas en busca de una televisión de plasma con un 30% de descuento o un bolso de marca a mitad de precio. El Black Friday o viernes negro simboliza la fiesta internacional del consumismo, con imágenes de atropellos y estampidas en grandes almacenes de EEUU. De allí vino este pistoletazo de salida al consumismo navideño con la promesa de aumentar las ventas y la riqueza. Pero, ¿no es demasiado parecido este mensaje al del pelotazo inmobiliario y el despilfarro consumista en los años previos a la crisis de 2008?

Tras comprobar el éxito que, después de todo, sigue teniendo el discurso del consumo como supuesto dinamizador de la economía, quizás el reto del cambio climático tenga aquí una de las piezas clave. La dificultad de cuestionar el consumo como solución a los principales problemas económicos y sociales beneficia claramente a aquellas grandes empresas que, ante la pregunta ¿qué hacemos?, proponen justamente la vía comercial, el consumo. «Consumiendo nuestros productos evitas deteriorar el medioambiente y, por tanto, que avance el cambio climático», vienen a decir los anuncios de las empresas energéticas, la industria de la alimentación o la automovilística.

Desintoxicación cognitiva para responder al monólogo

«Había que denunciar el consumo porque es la causa del cambio climático». Renaud Fossard habla bastante bien el castellano y no se anda con rodeos. Su grupo, Ressistance a l’Agression Publicitaire –RAP, en sus siglas en francés–, lleva años luchando en Francia contra la omnipresente publicidad y la ideología del consumo que la alimenta. Nos confiesa que la acción de Brandalism durante la COP21 puso el dedo en la llaga, y que incluso sirvió para visibilizar más el trabajo de colectivos como el suyo. «De hecho», nos dice, «la COP21 ayudó a conectar nuestra asociación y los movimientos ecologistas. Ahora estamos trabajando con Amigos de la Tierra en Francia porque dan un premio a las empresas anunciantes que lanzan las mentiras más grandes sobre derechos humanos o ecología. En este tipo de estrategias, RAP tenemos mucho que aportar porque sabemos cómo se construyen esas mentiras y sobre qué se sustentan».

La empresa es considerada por los consumidores como la fuente menos creíble para conocer sus propias actividades de RSC

Su asociación lleva casi 25 años luchando por la reapropiación del espacio que la publicidad ha ido progresivamente ocupando en la ciudad. Pero evidentemente, no es solo un problema de espacio: «La publicidad», dice el manifiesto de RAP, «contribuye al agotamiento de los recursos y genera residuos, no solo de los que contaminan el planeta, sino de los que afectan a nuestra salud provocando enfermedades como la anorexia, obesidad o intoxicación cognitiva». Por ello, acciones como la de Brandalism tienen la capacidad de conectar simbólicamente el mundo del consumo con el de la comunicación publicitaria y el espacio urbano. «Al fin y al cabo la publicidad», dice Fossard, «es el aceite del sistema económico capitalista y del modelo de consumo que genera la degradación del medioambiente».

En ese sentido, las marquesinas alteradas por Brandalism suponen, para empezar, un acercamiento crítico al lenguaje del consumo, ese idioma de las cosas que nos rodean y que cada vez tienen una vida útil más corta. Uno de los más lúcidos investigadores de la sociedad de consumo, Baudrillard, decía que el capitalismo habría convertido en tarea imposible el censo de los objetos técnicos que nos rodean. «Si antes era el hombre el que imponía su ritmo a los objetos, hoy en día son los objetos los que imponen sus ritmos discontinuos a los hombres, su manera discontinua de estar allí, de descomponerse o de sustituirse unos a otros sin envejecer»,31 explica Baudrillard, que propone un nuevo vocabulario para entender una realidad donde el consumo se adelanta a la producción: «Hoy en día, los objetos se encuentran allí antes de haber sido ganados, son un anticipo de la suma de esfuerzos y de trabajo que representan, su consumo precede, por así decirlo, a su producción».32

¿Y acaso el cambio climático no es la consecuencia de un sistema que ofrece el planeta como anticipo? Es más, la publicidad misma es un lenguaje del anticipo. «Energía limpia... limpia todo rastro de vida», dice un contranuncio del colectivo ConsumeHastaMorir, con una central nuclear coloreada de verde en mitad de un desierto. Y abajo del todo: «Ibertrola, las trolas más enérgicas». A pesar de proyectar su imagen bajo el paraguas de la sostenibilidad, Iberdrola solo produce un 15% del total con fuentes renovables.33 Pero la mentira publicitaria no es solo un lavado que convierte en “verde” los productos dañinos para el mantenimiento de la vida. La “trola” de este modelo de producción y consumo es, justamente, presentar constantemente como anticipo un consumo que, a tenor de los límites de crecimiento puestos sobre la mesa por la economía ecológica, ya no es posible. Acompañando el contranuncio de “Ibertrola”, ConsumeHastaMorir escribe: «¿Qué importa la verdad si la publicidad siempre puede ser un sucedáneo aceptable?».34 Pero con el cambio climático en el horizonte, el único sucedáneo es no levantar la cabeza.

«Los valores y mensajes que están siendo constantemente repetidos y normalizados a través de la publicidad», nos dice Bill Posters, uno de los miembros de Brandalism, «exacerba el fenómeno del cambio climático, la degradación del medioambiente y la crisis social».35 Frente a la publicidad que se autodefine como persuasión pragmática pero termina en un monólogo ideológico, la contrapublicidad propone diálogo y se reconoce como herramienta al servicio de la transformación social. Billboard Liberation Front, Reclaim the Streets, Adbusters, The Yes men, Cassers de Pub, La Fiambrera Obrera, Proyecto Squatters o ConsumeHastaMorir son proyectos que, desde muy distintos puntos del planeta, confluyen en la crítica al papel ideológico de la publicidad, pero a la vez mantienen un compromiso con la experimentación lingüística y la provocación expresiva. Son iniciativas que discuten abiertamente con el monólogo de las vallas comerciales, la publicidad de los hipermercados o los anuncios que han terminado financiando a los grandes medios de comunicación.

Si la publicidad se ha instaurado como el principal canal ideológico del consumo anticipado, la contrapublicidad quiere ser la herramienta antagonista que desmaquilla esa realidad interesada y aspira a provocar espacios de debate ciudadano. «La contrapublicidad puede ser una forma de pedagogía crítica –entendida dentro de los términos en las que la formuló Paolo Freire– cuando involucra a los ciudadanos en la producción de mensajes»,36 explica Eleftheria Lekakis, experta en comunicación de la Universidad de Sussex, y añade que, «al pensar en la contrapublicidad como pedagogía crítica, es importante conectar el proceso de aprendizaje sobre las causas sociales al involucrarse activamente en ellas y conectar ese conocimiento a las estructuras de poder y la acción constructiva». Así pues, ahí están los retos. Desnudar el lenguaje del consumo y levantar la cabeza al horizonte. Pero que sea un proceso de construcción colectiva.

Notas

1 El nombre oficial es Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), órgano de la ONU responsable del clima.

2 M. Á. Tramullas, «El cambio climático logra poner de acuerdo al mundo: hay que actuar», El Economista, 2 de noviembre de 2016 [disponible en: http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7931131/11/16/El-cambio-climatico-logra-poner- de-acuerdo-al-mundo-hay-que-actuar.html].

3 R. Rejón, «La lucha contra el cambio climático se estanca ante la amenaza de Donald Trump», Eldiario.es, 19 de noviembre de 2016 [disponible en: http://www.eldiario.es/sociedad/climatico-Marrakech-secuestrada-Donald-Trump_0_581642853.html].

4 M. Planelles, « La Iglesia abraza la evidencia científica», El País, 18 de junio de 2015 [disponible en:

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/18/actualidad/1434621757_879380.html].

5 J. M. Iranzo, «Camino a Bali: Cambio Climático y cambio social global», Nómadas: revista crítica de ciencias sociales y jurídicas, núm. 17, 2008, p.5 [disponible en: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/17/jmiranzo.pdf].

6 N. Klein, Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima, Simon & Schuster, Nueva York, 2014.

7 Interpretación del titular M. Á. Tramullas, op. cit.

8 Editorial El Mundo, «Acciona mete a España en el debate sobre la sostenibilidad», El Mundo, 13 de junio de 2006, [disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2006/06/12/ciencia/1150125552.html].

9 Ibídem.

10 G. P.edrós y P. Martínez-Jiménez, «Publicidad, educación ambiental y calentamiento global» en F. Heras, F. et al. (coord.), Educación ambiental y cambio climático: Respuestas desde la comunicación, educación y participación ambiental, CEIDA, Santiago de Compostela, 2010, p. 109.

11 Ibidem.

12 A. Ezquerra y B. Fernández-Sánchez, «Análisis del contenido científico de la publicidad en la prensa escrita», Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, Vol. 11, núm. 3, 2014, p. 285.

13 MARM, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Código de autorregulación sobre argumentos ambientales en comunicaciones comerciales, MARM, Madrid, 2009, p.3 [disponible en: http://www.autocontrol.es/pdfs/pdfs_codigos/CODMEDIOAMBIENTE.pdf].

14 CCEIM, «Cambio Global en España 2020/50: Consumo y estilos de vida», CCEIM, Barcelona, 2012, p. 20.

15 J. Motavalli, «A History of Greenwashing: How Dirty Towels Impacted the Green Movement», AOL Daily Finance, 12 de febrero de 2011.

16 J. M. Naredo, Raíces Económicas del deterioro ecológico y social, Siglo XXI, Madrid, 2006, p. 41.

17 ONU, «Global Compact. Programa de liderazgo en la sostenibilidad corporativa», ONU, 2010, p.1. [disponible en:

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/lead/BluePrint_spanish.pdf]

18 Recogido en el núm. 20 de la Revista Corresponsables, Barcelona, 2009, p.4.

19 DirCom, «La comunicación responsable, clave para el fomento de la RSE», Dircom, Barcelona, 2009, p.7.

20 B. Bernard, T. Kluge, E. Schramm, e I. Schultz, Impact Measurement and Performance Analysis of CSR (IMPACT), Bruselas, UE: Institut for Social-Ecological Research, 2013.

21 C. Sánchez Olea, «Esta RSC no emociona», en Dircom (ed.), Anuario de la Comunicación 2009, Dircom, Madrid, 2009, p. 26.

22 Infoadex, «Resumen Inversión Publicitaria 2014», Infoadex, 2014, p.10. [Disponible en:

http://www.infoadex.es/resumen_estudio_2014.pdf]

23 M. I. Martín Requero, «La publicidad social audiovisual: fines y formas», en S. de Andrés del Campo (coord.), Otros fines de la publicidad, Comunicación Social, Sevilla, 2010, p. 36.

24 K. Andrews, M. Boykoff, M. Daly et al., World Newspaper Coverage of Climate Change or Global Warming, 2004-2016, Center for Science and Technology Policy Research, Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences, Universidad de Colorado, 2016.

25 Véase el trabajo de G. Pedrós Pérez y P. Martínez-Jiménez, op. cit.

26 Novartis-Forética, «RSE en los medios, el reto de una comunicación más interactiva», II Estudio de Forética y Novartis, 2013, p.6.

27 A. Pérez Ruiz, Estudio de la imagen de responsabilidad social corporativa: formación e integración en el comportamiento del usuario de servicios financieros, Tesis doctoral, Universidad de Cantabria, 2011.

28 I. García Arrizabalaga, J. J. Gibaja Martíns y A. Mujika Alberdi, «Credibilidad de las fuentes de información sobre responsabilidad social corporativa», Revista de Responsabilidad Social de la Empresa, Vol. 4, núm. 1, 2012, p. 75.

29 L. E. Alonso, C. Fernández y R. Ibáñez, «Crisis y nuevos patrones de consumo: discursos sociales acerca del consumo ecológico en el ámbito de las grandes ciudades españolas», Empiria, núm. 29, 2014, p. 37.

30 S. Álvarez Cantalapiedra, A. Barceló, O. Carpintero et al. «Por una economía inclusiva. Hacia un paradigma sistémico», Revista de Economía Crítica, núm. 14, 2012, p. 279.

31 J. Baudrillard, El sistema de los objetos, Siglo XXI, México, 1969, p. 7.

32 Ibídem.

33 Greenpeace España, «Iberdrola, empresa enemiga de las renovables», Greenpeace España, mayo, 2013 [disponible en http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/Iberdrola%20empresa%20enemiga%20de%20las%20renovables.pdf].

34 Véase http://www.letra.org/spip/IMG/pdf/LIBRO_CONTRAPUB_CHM.pdf

35 Extraído de una entrevista realizada a Bill Posters en noviembre de 2016.

36 Extraído de una entrevista realizada a Eleftheria Lekakis en noviembre de 2016.

Isidro Jiménez es doctor en Comunicación y profesor en Ciencias de la Información de la UCM

Mariola Olcina es periodista ambiental y máster en Comunicación y Educación

Acceso al artículo completo: Cambio climático y publicidad: desintoxicación cultural para responder al monólogo.

CAMPAÑA DE CROWDFUNDING: REAS busca fondos para renovar su web

La Red de redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding para conseguir fondos con los que financiar la renovación de su página web.

La Red de redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding para conseguir fondos con los que financiar la renovación de su página web.

En la última década la economía solidaria se ha consolidado con una alternativa sólida y estable. Ha crecido el número de empresas, la facturación y los puestos de trabajo y se ha irrumpido en nuevos sectores como la energía o las telecomunicaciones. REAS necesita una herramienta potente para continuar ofreciendo alternativas de consumo responsable.

El actual portal web está desfasado, no se pueden añadir nuevas funcionalidades, empieza a tener problemas de seguridad, y está limitado en sus funciones para ver los contenidos en todo tipo de plataformas y dispositivos móviles, así como mal relacionado con redes sociales.

Para hacer frente a estos nuevos retos, la red ha decidido renovar el portal web economiasolidaria.org para que tenga mayor incidencia social y política. Este espacio surgió en 1997 para visibilizar las redes y movimientos sociales por una economía justa, ecológica, social y solidaria. Su objetivo es reforzar la conexión entre las alternativas solidarias productivas y financieras con la sociedad que apuesta por un consumo responsable.

REAS se propone con esta nueva web seguir siendo el portal temático más importante de economía solidaria del Estado español y de habla hispana. El portal recibe actualmente al año más de 650.000 visitas a sus páginas, aloja más de 10.000 contenidos, y más de 28.000 personas y organizaciones están suscritas al boletín mensual de economía solidaria. A la vez, buscan desplegarse y compartir contenidos con otros dos espacios que van a tener gran importancia: el espacio de comunicación e incidencia social y política de REAS, y el de Mercado Social.

La nueva web cambiará de estructura y de diseño gráfico para responder a los nuevos retos que tiene el movimiento social de REAS, incluyendo también de forma personalizada toda la actividad del Mercado Social.

Con este crowdfunding, REAS busca obtener en una sola ronda 19.000 euros para financiar la renovación del portal web, de un coste total de 33.000 euros. La campaña ya está abierta en Goteo. Todas las aportaciones a partir de 5 € tienen un reconocimiento especial.

Si quieres contribuir, puedes hacerlo en https://www.goteo.org/project/nuevo-portal-web-de-la-economia-solidaria

Hacia una agenda feminista de los cuidados

Cátedra UNESCO Mujeres, Desarrollo y Culturas de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Introducción

Durante los últimos años estamos asistiendo a una eclosión del debate en torno a los cuidados desde diferentes frentes. Por un lado, en la vida cotidiana se materializa la precariedad con la que se resuelven los cuidados en nuestra sociedad. El déficit de recursos públicos de atención a diferentes necesidades de cuidado, la mal llamada conciliación de los tiempos y las condiciones laborales en el mercado de cuidados son diferentes situaciones que materializan dicha precariedad. Paralelamente, desde los movimientos sociales feministas y desde la academia se ha puesto esta cuestión en el centro del debate político. La economía feminista ha sido especialmente fructífera en la producción de un marco analítico que aporta una mirada nueva para comprender la tensión entre el sistema socioeconómico actual y la sostenibilidad de la vida. Dicho marco lleva consigo un discurso político que aboga por una reestructuración radical de las relaciones -laborales, familiares, sociales, institucionales- en que se resuelve el cuidado. El reto es ahora emprender medidas reales para construir un nuevo escenario donde los cuidados sean asumidos como una cuestión política de primer orden y, de acuerdo con esta centralidad, se asegure una resolución en la cual todas las personas gocen del derecho a recibir cuidado, y este sea prestado atendiendo criterios de justicia social y de género.

Durante los últimos años estamos asistiendo a una eclosión del debate en torno a los cuidados desde diferentes frentes. Por un lado, en la vida cotidiana se materializa la precariedad con la que se resuelven los cuidados en nuestra sociedad. El déficit de recursos públicos de atención a diferentes necesidades de cuidado, la mal llamada conciliación de los tiempos y las condiciones laborales en el mercado de cuidados son diferentes situaciones que materializan dicha precariedad. Paralelamente, desde los movimientos sociales feministas y desde la academia se ha puesto esta cuestión en el centro del debate político. La economía feminista ha sido especialmente fructífera en la producción de un marco analítico que aporta una mirada nueva para comprender la tensión entre el sistema socioeconómico actual y la sostenibilidad de la vida. Dicho marco lleva consigo un discurso político que aboga por una reestructuración radical de las relaciones -laborales, familiares, sociales, institucionales- en que se resuelve el cuidado. El reto es ahora emprender medidas reales para construir un nuevo escenario donde los cuidados sean asumidos como una cuestión política de primer orden y, de acuerdo con esta centralidad, se asegure una resolución en la cual todas las personas gocen del derecho a recibir cuidado, y este sea prestado atendiendo criterios de justicia social y de género.

¿De qué hablamos cuando nos referimos al cuidado?

Los debates actuales no serían posibles sin la trayectoria del feminismo en las últimas décadas. Desde el debate sobre el trabajo doméstico que se celebró entre finales de la década de los sesenta y principios de los setenta, la agenda política feminista ha estado reclamando visibilizar y valorar todas aquellas actividades que incluyen los cuidados. Sin embargo, no hay aún unos límites claros para definir cuáles son estas actividades. En un primer momento, el énfasis se situó en equiparar los cuidados al trabajo mercantil para facilitar su valorización, centrando la mirada en la producción de bienes y servicios en los hogares. Pero los parámetros que definen el trabajo de mercado no permiten poner en valor parte de estas actividades, precisamente aquellas vinculadas al cuidado directo de las personas, que conllevan una gran carga emocional y relacional y que, por ende, están muy ligadas a la persona que las desarrolla.[1] La valorización del cuidado tiene que partir necesariamente de la experiencia de las mujeres; por ese motivo los parámetros androcéntricos que definen el mercado de trabajo no pueden captar su complejidad.

No obstante, aunque los parámetros mercantiles resulten insuficientes, es crucial no perder de vista las relaciones de explotación en que se suele dar el cuidado, y la consecuente tendencia al empobrecimiento de las personas que lo prestan. Por lo tanto, una definición completa de los cuidados debe comprender las dos dimensiones en que se han construido históricamente: la material, a la cual sí es posible aproximarse desde la óptica del trabajo; y la simbólica, imbricada en relaciones de género y parentesco. Desde la dimensión material se puede diferenciar entre aquellas actividades de cuidado directo de los cuerpos vulnerables, que sobrepasa las necesidades específicas de cuidado e incluye también los cuerpos de las personas adultas “sanas”; y los cuidados indirectos, que nos remiten a lo que se conoce como trabajo doméstico, más vinculado al mantenimiento del hogar, incluyendo la gestión y organización de las tareas, así como la mediación.[2] En lo que se refiere a la dimensión simbólica, esta visibiliza cómo los roles de género ligados a la ideología patriarcal definen la resolución de los cuidados. Nos acerca a las «percepciones subjetivas, los significados y experiencias que subyacen a las prácticas cotidianas de los cuidados»,[3] que incluyen la obligación moral de las mujeres con el cuidado, pero también el “altruismo” que envuelve la idealización y la mistificación de la figura cuidadora. La experiencia subjetiva del cuidado está marcada por emociones contradictorias y aparece repleta de tensiones.

Partiendo de esta complejidad y de las dificultades para establecer una definición de los cuidados, Carol Thomas propuso un concepto unificado que sirviera de paraguas:

Los cuidados son la prestación remunerada o no remunerada de apoyo en la cual intervienen actividades que implican un trabajo y estados afectivos. Los prestan principal, aunque no exclusivamente, mujeres, tanto a personas adultas sanas como a personas dependientes y a los niños y niñas, en la esfera pública o en la esfera doméstica, y en una diversidad de marcos institucionales.[4]

La dimensión temporal del cuidado

La organización social del cuidado se materializa en la vida cotidiana a partir de la gestión de los tiempos. El trabajo asalariado es el eje central que «organiza la vida de las personas, de las familias, de las ciudades y del conjunto de la sociedad»,[5] de modo que el cuidado se desarrolla en los márgenes, en el tiempo restante, un tiempo invisible y sin valor, ya que no es tiempo transformable en dinero.

El tiempo de mercado rige la vida social y, sin embargo, se fundamenta en la experiencia mítica del “hombre champiñón”,[6] aquel sujeto adulto, formado, sano, alimentado, aseado y emocionalmente sostenido, siempre a punto para el mercado. Tomar esta figura como referente supone invisibilizar los tiempos del trabajo doméstico y de cuidados, así como los ritmos biológicos en el desarrollo vital.[7]

Visibilizar el tiempo necesario para llevar a cabo las tareas de cuidado ha sido un objetivo del feminismo que ha dado como fruto la creación de las Encuestas de Uso del Tiempo como instrumento de medición y también las políticas del tiempo, desarrolladas especialmente en Italia. Sin embargo, el tiempo de cuidados sigue siendo invisible, haciendo imposible cuestionar cómo interfiere la articulación de los tiempos laborales y de cuidados en el bienestar (y el malestar) de las personas.[8]

La propuesta de la economía feminista

La economía feminista y, concretamente, el paradigma de la sostenibilidad de la vida surge de la necesidad de descentrar los mercados como eje vertebrador de la vida, para rescatar el bienestar de las personas. En este sentido, cobran centralidad los cuidados como actividades que tienen un gran impacto sobre el bienestar, pero que además sostienen el resto de esferas que participan de la resolución de necesidades humanas, incluyendo los mercados. Por lo tanto, se trata de un análisis integrador que rompe con las dicotomías de público-privado, producción-reproducción, hogar-mercado, trabajo-no trabajo.[9] Los cuidados atraviesan todos estos espacios y categorías, de modo que deben entenderse desde el conjunto social.

La economía feminista politiza los cuidados a partir de las ideas de vulnerabilidad universal e interdependencia. Todas las personas tienen necesidades de cuidado durante toda la vida, aunque varíe la intensidad con que se requiere a lo largo del ciclo vital. La resolución de una necesidad universal de la que depende la vida humana es sin duda una cuestión política y requiere una solución colectiva. La marginalidad en la que se resuelven actualmente los cuidados solo es posible entendiendo los mismos como una necesidad excepcional e invisibilizando la cantidad de cuidados necesarios para mantener y reproducir la vida en todas sus dimensiones.

La propuesta de la economía feminista reclama un cambio integral en la organización social que incluye «una reorganización de los tiempos y los trabajos (mercantil y de cuidados), cambios en la vida cotidiana, una nueva estructura de consumo y de producción y, por supuesto, un cambio de valores».[10]

La precaria resolución de los cuidados

La organización social del cuidado describe el modo en que diferentes actores sociales participan en la resolución de las necesidades de cuidado. Razavi se refirió a la articulación entre actores como el «Diamante de cuidado», representación geométrica de la organización social del cuidado a partir de cuatro ángulos: el estado, el mercado, la familia y la comunidad.[11] La implicación de estos cuatro actores es variable y desigual atendiendo a la lógica patriarcal que otorga a las mujeres el deber de cuidar en el seno de las familias, pero también al contexto político general de declive de los Estados de Bienestar y de políticas neoliberales, así como al crecimiento de los cuidados en tanto que sector económico y nicho laboral.

En lo que se refiere a las políticas de cuidado en el Estado español, estas (y la ausencia de las mismas) se han fundamentado en reproducir y reforzar los hogares como espacio principal de resolución. La mayoría de las políticas de cuidado se han desarrollado en el ámbito laboral para fomentar la “conciliación” entre los tiempos laborales y familiares. Dichas políticas tienen muchas limitaciones en cuanto a mejorar la organización social del cuidado, ya que no ponen en duda la división sexual del trabajo y la consecuente feminización del cuidado, por lo que se dirigen únicamente a personas -fundamentalmente a mujeres- activas en el mercado laboral formal y supeditan el cuidado a las necesidades del mercado. Estas lógicas subyacen a la llamada Ley de Conciliación del 1999 que favorece los cuidados en el ámbito familiar, mediante permisos, excedencias y reducciones de jornada laboral. La ley de Dependencia del 2006 supuso el primer reconocimiento del derecho universal al cuidado, aunque continuaba haciendo hincapié en la resolución privada y ligada a situaciones de dependencia, es decir, de excepcionalidad.[12] Además, los problemas de financiación con los que contó desde su inicio y los posteriores recortes en el marco de las políticas de austeridad acabaron de minar su potencial.

Aunque parezca contradictorio, la implicación del sector público en los cuidados potencia el mercado, ya que gran parte de las políticas se centran en prestaciones económicas o en la subcontratación de servicios.[13] La mercantilización del cuidado suele ir en detrimento de la calidad, ya que introduce lógicas de eficiencia a menudo ligadas a la reducción de costes, y de la igualdad de oportunidades en el acceso a estos recursos. Además, el mercado de los cuidados nos lleva a hablar de las condiciones de empleo de las mujeres que sostienen este sector, marcadas por los bajos salarios, la precariedad y un alto índice de informalidad.

En lo que se refiere a las familias, aunque las mujeres continúan asumiendo una importante cantidad del cuidado en este espacio, en las últimas décadas se han dado una serie de cambios culturales que han menguado, en términos generales, la figura del ama de casa como un destino deseable. En este sentido, el legado feminista de los setenta y su apuesta por el mercado como espacio de emancipación de las mujeres surtió sus efectos en la definición de proyectos vitales. Al mismo tiempo, las necesidades de cuidado no han dejado de aumentar ligadas al envejecimiento de la población; además, las familias nucleares heterosexuales han dejado de ser el único modelo posible de convivencia. Como resultado de estos factores se ha venido hablando de la "crisis de los cuidados", como supuesta quiebra de la organización social del cuidado. Dicha crisis se ha saldado, en parte, con las llamadas «cadenas transnacionales de cuidados y afectos»[14] por las que han transitado innumerables mujeres desplazándose desde países del Sur global para cubrir lugares de trabajo en el servicio doméstico, demasiado a menudo sin ningún reconocimiento de sus derechos.

Desde que estalló en el 2008 la crisis económica en el Estado español, se ha dado una readaptación de los diferentes actores. Las políticas “austericidas” han atacado directamente los ya escasos servicios de cuidado, al tiempo que la capacidad de las familias para contratar servicios en el mercado ha menguado considerablemente.[15] De este modo, se han refamiliarizado una serie de cuidados que son asumidos de forma gratuita en los hogares.[16] Este incremento en la carga de trabajos lleva consigo una agudización de la pobreza de tiempo que afecta principalmente a las mujeres.

Los reajustes entre el mercado, el sector público y las familias suelen centrar los análisis, pero el cuarto agente pasa a menudo inadvertido: ¿qué hay de la comunidad?

El papel de las iniciativas comunitarias