Con vuestros “quieros”, pudimos. Y este curso, “vamos juntos, compañeros/as”...

Texto escrito por el equipo de profesores y profesoras participantes en los proyectos

“Con tu quiero y con mi puedo” (2015/16), y “Vamos juntos, compañer@” (2016/17)

El curso pasado finalizó y echando la vista atrás, nos vienen a la cabeza cada uno de los momentos vividos: las carreras por los pasillos, esos cuadrantes interminables de alumnos/as, los "¿tienes algo que hacer o estudiamos inglés?" de los voluntarios y voluntarias del "Aula Te Quedas", que no fallaron ni un solo día y que fueron pilares fundamentales de este proyecto, al igual que todos los profesores y profesoras participantes.

Seguimos mirando hacia atrás para aprender de los errores y continuar con nuestros objetivos; dar cabida a tantos niños y niñas gracias a la participación de voluntarios profesores/as y alumnos/as es, como poco, ilusionante.

El curso se acabó, pero no las ganas de seguir trabajando juntos, de seguir haciendo cosas, de convivir... Y todos esos momentos, podremos volver a revivirlos una y mil veces gracias a la paciente y magnífica labor del equipo de audiovisuales, que se han convertido en “imprescindibles” y que han dejado y seguirán dejando testimonio de la intensa vida de nuestro cole.

Recordamos también los talleres de los recreos, en los que, a través de juegos y dinámicas en grupo, mejoramos nuestra manera de relacionarnos y tratarnos. Estos culminaron en los recreos saludables, ambientados por carcajadas y gritos de emoción a la hora de alzar los paracaídas en el poli… a veces dudamos sobre quién tiene más ganas de comenzar de nuevo, si el alumnado o el equipo docente.

Pero los que, sin duda, hicieron más ruido y llevaron a cabo las acciones más reivindicativas fueron los miembros del Grupo ACTÚA. La mayoría eran alumnos y alumnas de 2º Bachillerato que se han marchado ya del colegio, pero nosotros queremos que reciban un pequeño homenaje. Antes de finalizar, valoraron personalmente todo el trabajo realizado y nos dejaron estas palabras.

“Desde el grupo ACTÚA, formado por un grupo de alumnos/as y profesores/as, queremos manifestar públicamente la satisfacción de poder participar en actividades conjuntas formando, informando, ilusionando y, sobre todo, aprendiendo junto a todos los miembros de la Comunidad Educativa”.

Por parte de los alumnos/as, este ha sido un proceso en el cual nos hemos sentido parte activa del proyecto educativo, hemos sentido que teníamos voz, una voz poderosa e igual de válida que la del resto; pudiendo conversar con profesores sobre aquellas actividades propuestas en el Centro u otras de interés común.

Lo más positivo de esta experiencia vivida en el grupo ACTÚA es que ha sido aglutinador de diferentes Asociaciones, tanto del Centro (Asamblea Estudiantil Lourdes), como externas a él. Todo esto ha favorecido una mayor formación educativa y personal, ayudándonos así a ser mejores alumnos y, por lo tanto, personas.

Algunos de los alumnos, miembros del Grupo ACTÚA, cursamos nuestro último año en el centro, pero debido al compromiso y a la labor que queda por realizar, nos queremos seguir sintiendo parte de este esperanzador proyecto, colaborando con la misma ilusión.

Por nuestra parte, los profes, simplemente agradecer… por tanto, por todo, por enseñarnos y por aprender juntxs y por creer que la convivencia puede ser real. Nos queda un largo camino por recorrer…

Y si bien en un colectivo tan amplio como el nuestro, reflejo de la sociedad en la que vivimos, surgen irremediablemente conflictos (fruto de la convivencia), con el comienzo del nuevo curso hemos querido continuar con todas las actividades ya emprendidas el curso anterior y hemos puesto todas nuestra energías en conformar un grupo de alumnos y profesores como Equipo de Mediación del Lourdes.

Queremos aprender a gestionar los conflictos cuando surjan, propiciar situaciones de comunicación en la que primen la asertividad, la identificación de emociones, la empatía y la escucha activa... en pocas palabras, queremos tener un cole mejor, si cabe.

Somos ya 23 alumnos y alumnas y varios docentes... y ya nos hemos reunido tres veces para reflexionar sobre nuestro colegio, su ambiente y lo que podemos hacer para generar un clima de respeto y, en líneas generales, una convivencia mejor. Hemos aprendido la importancia de la mediación como alternativa a la resolución de conflictos, pero sabemos que lo mejor está por llegar. Nos marcharemos durante dos días al Albergue Nuestra Tierra (San Martín de Valdeiglesias), para realizar unas Jornadas de Formación en Mediación y cohesión de grupo. Estamos ilusionados porque seguimos creyendo en la posibilidad de cambiar lo que no nos gusta y tenemos que aprovechar la oportunidad que nos da el colegio para empoderar a los alumnos y alumnas y que sean ellos los artífices de dicho cambio. Vamos a tener suerte.

Decía Martin Luther King, "Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos". Creemos que poco a poco te estamos "desacreditando", querido Martin.

Los cinco cerditos y la buena vida

Filósofa y directora de publicaciones en el Círculo de Bella Artes y de la revista Minerva [1]

Hace unos dos o tres años, en la feria del libro de Valencia, conocí a una chica que escribía libros de meditación para niños. Estuvimos charlando un buen rato y me enseñó uno de sus cuentos. Era una adaptación de la clásica historia de “Los tres cerditos”, solo que, en lugar de construirse casas para protegerse del lobo, los gorrinos de su cuento intentaban construirse su felicidad, con la que protegerse de las inclemencias de la existencia. La verdad es que no recuerdo bien los detalles. Sé que el primer cerdito acumulaba riqueza y más riqueza. El segundo no sé si buscaba el poder, o se iba de fiesta todo el día… El caso es que a los dos, en un momento determinado de la historia, se les caían los palos del sombrajo y se daban cuenta de que su vida era un asco. Recurrían entonces a la sabiduría del tercer cerdito, que vivía sobriamente, meditando y conociéndose a sí mismo. Y que les enseñaba gustoso los trucos de la meditación y el mindfulness con los que, él sí, había logrado llevar una vida buena y había alcanzado la felicidad y la paz interior.

Hace unos dos o tres años, en la feria del libro de Valencia, conocí a una chica que escribía libros de meditación para niños. Estuvimos charlando un buen rato y me enseñó uno de sus cuentos. Era una adaptación de la clásica historia de “Los tres cerditos”, solo que, en lugar de construirse casas para protegerse del lobo, los gorrinos de su cuento intentaban construirse su felicidad, con la que protegerse de las inclemencias de la existencia. La verdad es que no recuerdo bien los detalles. Sé que el primer cerdito acumulaba riqueza y más riqueza. El segundo no sé si buscaba el poder, o se iba de fiesta todo el día… El caso es que a los dos, en un momento determinado de la historia, se les caían los palos del sombrajo y se daban cuenta de que su vida era un asco. Recurrían entonces a la sabiduría del tercer cerdito, que vivía sobriamente, meditando y conociéndose a sí mismo. Y que les enseñaba gustoso los trucos de la meditación y el mindfulness con los que, él sí, había logrado llevar una vida buena y había alcanzado la felicidad y la paz interior.

No sé si logré disimular mi sorpresa y mi espanto: el cerdito feliz vivía absolutamente solo. No necesitaba a nadie ni, lo que es casi peor, nadie lo necesitaba. No cuidaba de nadie ni necesitaba cuidados. Era absolutamente independiente. Todo cuanto necesitaba para ser feliz lo encontraba en su porcino interior. Y también sus hermanos, una vez reeducados en la verdad de la meditación, marcharon cada uno por su lado a disfrutar en soledad de sus nuevos y auténticos dones.

La verdad, yo no podía creerme que alguien considerara aquello un mensaje positivo para transmitir a sus hijos. Quizá para un adulto al que la vida ha vapuleado seriamente este tipo de seudosolución pueda suponer algún tipo de salida, un clavo ardiendo que puede ser mejor que nada. ¿Pero para un crío que solo está empezando?

Y sin embargo, estamos tan instalados en el individualismo ideológico (materialmente, me temo que dependemos de los demás tanto o más que en ningún otro momento de la historia) que sin darnos cuenta se nos cuela por todas partes. Desde el principio. Y me refiero al principio propiamente dicho: en el campo de la maternidad y la crianza la tendencia individualista es palmaria. Entre expertos en crianza y padres recientes más o menos leídos han tenido mucho éxito las ideas que subrayan la importancia de un comienzo adecuado y saludable para criar adultos sanos y felices, como si las experiencias con los compañeros de su edad en el colegio y el instituto o el contexto de su vida adulta fueran comparativamente irrelevantes. La fuente de la que beben muchas de estas seudoteorías es el concepto de salud primal, que aboga por prestar especial cuidado al período intrauterino, el parto y el desarrollo del bebé durante los primeros meses. Se trata de una cuestión más o menos técnica que tiene su importancia y está relacionada con los avances en un campo novedoso como la epigenética. Esta rama de la biología estudia la forma en que el entorno puede afectar a la distinta expresión de un mismo material genético, resultando en diferencias individuales importantes sin que se medie ninguna modificación en la secuencia de ADN. Los efectos del medio serían particularmente importantes durante el desarrollo embrionario y, en el caso de los humanos, parece que también durante los primeros meses de crecimiento, cuando los bebés muestran mayor plasticidad.

A partir de esta información, hay autores como Michel Odent, médico francés defensor del parto natural y que tiene una buena legión de seguidores, que postulan la importancia extrema de cuidar el feto y el momento del parto como medio no solo de propiciar el desarrollo de una persona sana y feliz, sino incluso de dar forma a sociedades pacíficas y bien avenidas. Para Odent, la falta de salud emocional de la embarazada, el parto intervenido y poco respetado o la perturbación de la vinculación temprana madre-bebé estarían directamente relacionados con problemas sociales complejos como la adicción a las drogas o la criminalidad y podrían explicar y hasta predecir el grado de violencia de una determinada sociedad.

Sin llegar a estos extremos, prácticamente toda la literatura de crianza actual muestra un claro sesgo individualista, privilegiando siempre las explicaciones biologicistas o psicologistas para fenómenos que perfectamente admitirían una lectura más social o colectiva. Desde la depresión postparto –que otras lecturas han relacionado con la falta de apoyo real a la madre reciente− hasta el bufido que le sueltas a tu hijo pequeño cuando pierdes la paciencia, pasando por un amplio abanico de conductas de los propios niños. Sea cual sea la dificultad que te lleva a consultar un libro o una web de crianza, el remedio siempre es el mismo: introspección, intuición, instinto.

Y como ha explicado muchas veces el psiquiatra Guillermo Rendueles, lo mismo sucede con las dificultades de la vida adulta. Incluso los malestares de vertiente colectiva más evidente, como los laborales, reciben una lectura individualista que tiende a menospreciar la situación objetiva e impide buscar soluciones reales que suelen pasar por algún tipo de asociación o construcción colectiva.

Para Jean-Léon Beauvois –que es partidario del término yoísmo, para diferenciarlo del individualismo clásico y su defensa a ultranza del valor de cada ser humano− esta tendencia a sobrevalorar las causas psicológicas cuando intentamos explicar lo que hacemos, o incluso lo que nos ocurre, es uno de los puntales básicos de nuestra ideología. Para Beauvois, la “internalidad” se complementa con un prestigio disparatado de una idea bastante estrecha de autonomía o autosuficiencia que nos induce a pensar que no necesitamos a los demás para alcanzar nuestros objetivos: como ese tercer cerdito meditador.

Esta ideología cala tan hondo que si queremos pensar en un cerdito conectado con los demás que realmente pueda llevar una vida buena, casi seguro que llegamos al cerdito altruista. Este no salía en el cuento, pero es fácil imaginárselo: un cerdito entregado a hacer el bien a través de distintas formas de voluntariado, por ejemplo. Por supuesto, su concepción de la vida buena resulta mucho más simpática y es mucho más deseable socialmente que la del cerdito introspectivo. Pero, curiosamente, muestra un nivel semejante de desconocimiento de los procedimientos de la vida en común. El cerdito altruista hace el bien porque así se siente realizado. Helena Béjar ha estudiado el auge de este “mal samaritano”: gente que realiza por los demás tareas de voluntariado en ocasiones esforzadísimas y, sin embargo, interpreta sus buenas obras en términos puramente egoístas e individuales: “esto me hace feliz”, “recibo mucho más de lo que doy”, “en realidad lo hago por mí”…

Naturalmente, no es que a uno no le pueda apetecer hacer algo bueno por los demás y experimentar placer con ello (de hecho, hacer el bien puede ser muy satisfactorio); lo que sucede es que no tiene mucho sentido que el motivo de hacer cosas buenas sea que te apetezcan o te hagan sentir bien. Lo más común es que hagamos esas cosas por otros motivos, y si acaso, luego nos contemos a nosotros mismos que lo hemos hecho por puro placer, porque nos apetecía. Sin embargo, nadie en su sano juicio puede decir que le apetece levantarse en mitad de la noche a atender a un bebé que llora o que le resulta satisfactorio cambiarle el pañal cuando toca. No “elegimos” cambiar ese pañal ni experimentamos placer con ello, como tampoco deseamos visitar a nuestra anciana madre en el momento en que lo necesita ni preferimos hacer un favor a ese amigo que nos lo ha pedido. Lo que sucede es que nos sentimos responsables, comprometidos, obligados. En todo caso, lo que hemos elegido o preferido ha sido una determinada versión de la vida buena que conlleva importantes dosis de apoyo y cuidado mutuo y que admite en su seno una postergación de las propias preferencias o deseos. Sin embargo, estamos tan imbuidos de esa versión barata del individualismo y la autosuficiencia que nos resistimos incluso a reconocer y valorar nuestra capacidad de compromiso y de entrega, y nos cuesta aceptar que nos sentimos apelados por el reino de la obligación (por no hablar de lo que nos cuesta asumir y apreciar nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia, y con ellas, nuestra necesidad constante de apoyo). Y sin embargo, una vida buena no puede construirse a base de desublimación represiva, liberación del deseo e introspección para conocer y perseguir las propias preferencias.

Cada día, por poner un ejemplo, millones de madres y padres atienden a sus hijos porque es lo que deben hacer, sin pensar por ello que están sometidos, sin sacrificar su libertad en el camino y, en la mayoría de los casos, sin sentir realmente que han anulado su yo más profundo sacrificando sus deseos y apetitos. ¿Por qué, en cambio, en otros contextos –o incluso en ciertas lecturas de ese mismo contexto, el de la maternidad/paternidad− nos esforzamos por comportarnos de otro modo más “libre” o, al menos, por interpretar nuestros actos según otros patrones? Es como si pensáramos que aceptar las nociones de compromiso, entrega y obligación implica llevarnos el pack completo de sumisión, sacrificio y negación de nuestros propios deseos que, en particular las mujeres, hemos recibido en herencia durante demasiados años. Pero no tiene por qué ser así. Por supuesto, habrá que poner todos los medios para seguir luchando contra esta contraparte negativa del compromiso y la interdependencia en la que muchas han quedado atrapadas, pero lo que está claro es que sin la parte positiva no vamos a ningún lado.

La vida buena solo es posible con apoyo mutuo, tejiendo redes, participando en la vida cívica, asociándonos. Y atreviéndonos a depender y a que dependan de nosotros. Por eso el proyecto neoliberal es tan dañino y produce tanto malestar, porque socava constantemente los cimientos sociales y dificulta cada día la tarea de reconstruirlos. Por eso la precariedad que se impone en cada vez más ámbitos es tan perjudicial, porque lo que tiene de realmente distintivo es la individualización de sus víctimas. Y por eso la irrupción reciente de esos movimientos protosindicales de apoyo mutuo que buscan crear redes en esos entornos especialmente deshilachados es una excelente noticia.

En las últimas semanas se ha hablado mucho de feminizar la política. Fundamentalmente se trata de llevar a la arena pública las cuestiones (y las formas) que han estado invisibilizadas y a menudo confinadas en la esfera privada precisamente porque eran tarea de las mujeres: fundamentalmente, las relacionadas con el sostenimiento de la vida, con el cuidado de las redes de interdependencia, con la atención a la vulnerabilidad. Hay quien dice que la idea, o al menos la terminología, de la feminización invita a la confusión y tiende a perpetuar esa asignación de roles que cualifica a las mujeres como más aptas para dar cuidados al tiempo que ningunea a los hombres que cuidan. A mí la verdad es que el término me gusta: cuando intentamos no caer en la trampa sexista-consumista de los juguetes de niña o de niño, indefectiblemente tendemos a privilegiar los clasificados como de niño porque nos resultan más… neutros. Pues ya es hora de desplazar lo neutro hacia el otro polo, de mover un poco la ventana Overton del género hacia el lado de las mujeres.

En su interesante artículo “Maternal Thinking” Sara Ruddick se preguntaba: “¿Tienen las mujeres culturas, tradiciones y preguntas que deberíamos insistir en trasladar a la esfera pública?”. Para mí (y también para Ruddick) la respuesta es sí. Claro que sí. Y rápido, antes de que se pierdan. Porque sería estupendo que, como piensan algunas autoras, las mujeres fuéramos por naturaleza inmunes al tipo de socialización del homo economicus, ese individuo adulto y pretendidamente autosuficiente que desprecia e invisibiliza la vulnerabilidad propia y ajena y los cuidados que exige, y solo se mueve por estímulos de coste-beneficio. Pero no es así. En nuestra sociedad una mayoría de mujeres –me temo que cada vez menos− y una minoría de hombres tenemos un bagaje de experiencias, ideas y valores relacionados con el cuidado que es preciso conservar, compartir y propagar. Un bagaje que está amenazado. Seguramente han sido las formas de socialización típicamente femeninas que buscaban producir cuidadoras eficaces y amorosas las que han preservado o propiciado algunos principios y prácticas que el rodillo mercantil ha ido destruyendo aquí y allá, cuestiones relacionadas con la vulnerabilidad, la interdependencia y el cuidado. Pero el que estas prácticas y estos principios propios de la ética del cuidado aparezcan trenzados muchas veces con una historia patriarcal de sumisión no nos puede hacer tirar el niño con el agua sucia. Como tampoco tendría ningún sentido rechazar la capacidad de liderazgo o algunos principios éticos universalistas por estar vinculados con una socialización típicamente masculina o una posición de poder.

Desde esta perspectiva, la insistencia en denunciar una y otra vez el empleo a tiempo parcial, o las excedencias y jornadas reducidas por cuidados como pasos atrás, como puras lacras contra las que hay que luchar, solo por el hecho de que son mayoritariamente las mujeres las que se acogen a estas formas laborales, entraña una gran ceguera. En la lucha contra la especialización de las mujeres en el ámbito de los cuidados y por nuestro derecho a entrar en cualquier ámbito profesional en igualdad de condiciones, no podemos sacrificar ese bagaje que hemos acumulado en forma de habilidades de socialización, apoyo mutuo y cuidados. Un bagaje que es hoy imprescindible para reformular la vida política, económica y cívica. Del mismo modo, tampoco vamos a renunciar a esa lucha (ni a otras) porque prefiramos estar en casa cuidando: todavía queremos tenerlo todo, pero esta vez en serio.

Un cerdito (o quizá una cerdita) que busque la vida buena podría apuntarse al grupo local de la PAH, afiliarse a algún sindicato, tomar parte en la banda de música o en un equipo deportivo del barrio, dar clases de su idioma para inmigrantes recién llegados en una escuela autogestionada, visitar a sus hermanos regularmente, cuidar de sus amigos y vecinos y participar en las batidas colectivas en contra del lobo (el lobo que la obliga a trabajar 40 ó 50 horas a la semana o la condena al paro y la precariedad).

[1]Carolina del Olmo es autora del libro ¿Dónde está mi tribu?, Clave intelectual, Madrid, 2013.

Acceso al artículo (pdf)

AGENDA: FUHEM Ecosocial en CONAMA 2016

Del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2016 se desarrolla el Congreso Nacional del Medio Ambiente, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.

CONAMA 2016 abarca cientos de actividades. El programa central incluye sesiones, grupos de trabajo, actividades espoeciales y salas dinámicas agrupadas en nueve ejes. En paralelo, se celebran dos Congresos complementarios: el encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible (EIMA) y el Encuentro Local.

Dentro del Encuentro Local, denominado CONAMA Local se desarrollan actividades que abordan cuatro escalas:

- La física: espacio público y sus funciones, movilidad, espacios verdes, espacios construidos y rehabilitación.

- La ecológica: cambio climático, transición energética, adaptación.

- La económica: herramientas para el cambio de modelo, economía social, fiscalidad.

- La enfocada en la ciudadanía. Participación, gobernanza, educación.

En este marco participa Monica Di Donato, investigadora del equipo de FUHEM Ecosocial, concretamente en la mesa:

El tratamiento del consumo responsable y la economía circular en los medios de comunicación “Del estado del bienestar al estado del buen vivir”, organiza: Ecovidrio (SD-5)

Martes, 29 de Noviembre de 2016 de 09:30 a 17:30 en la Sala Bruselas

Dentro de las denominadas Actividades Especiales, participa José Bellver, investigador de FUIHEM Ecosocial, concretamente en:

Alianza de las profesiones para custodiar el planeta. Reflexiones y Debate. Organiza: Unión Profesional (AE-3)

Martes, 29 de Noviembre de 2016 de 12:00 a 14:30 en la Sala La Paz

Ecosistema Escuela. Reinventar los espacios

Arquitecta especializada en espacios pedagógicos, antigua alumna y madre del colegio Montserrat.

Hasta ahora los espacios de educación infantil eran solo espacios funcionales, carentes de una reflexión e identidad, reproducidos de manera sistemática. Espacios de aula desarrollados en un único plano horizontal, sin conexión con los espacios exteriores, sobre-estimulados de color, con suelos e iluminación más cercanos a espacios destinados a la industria que al desarrollo natural de los individuos. El mobiliario y la organización espacial del aula, promovía un aprendizaje basado en la transmisión de conocimientos por el adulto, sin tener en cuenta los procesos de desarrollo autónomos y las necesidades auténticas del ser humano.

Las escuelas deberían ser espacios de vida y de pertenencia capaces de reflejar su identidad y su proyecto pedagógico. Estos ambientes deberían ser estéticos, cálidos, ordenados y vivos, con escalas adecuadas para dar respuesta a necesidades individuales y de grupo. Transformables según los procesos naturales de experimentación, de manipulación y de juego. Entornos únicos porque cada comunidad escolar es diferente e interacciona de manera natural con su entorno.

En el curso 2015-16, la escuela infantil del Colegio Montserrat impulsa su proyecto pedagógico partiendo del alumno como protagonista; el docente como colaborador, investigador y guía; el espacio y los materiales como tercer maestro; y las familias como apoyo en el desarrollo de actividades en el aula. En este contexto, se inicia un proceso de diseño junto al equipo educativo de infantil para la transformación hacia un entorno preparado de los espacios interiores de su centro de enseñanza.

Los espacios del aula se modifican a partir de cambios cromáticos de sus paramentos, colores claros apoyados por una iluminación cálida. Se incorporan nuevos elementos y materiales de madera, que aportan nuevas escalas y topografías. El mobiliario responde a la escala del niño y los materiales de manipulación están a su alcance. La configuración del mobiliario en el aula ayuda a favorecer ámbitos de actividad, de juego simbólico, de motricidad, de lectura, de construcciones, de naturaleza, de experimentación y de expresión plástica.

Los dispositivos de movimiento introducen el concepto de motricidad libre y construyen la topografía del aula, subir, saltar, deslizarse, descansar, esconderse y configurar territorios nuevos de juego libre. Se favorece así la actividad autónoma para el descubrimiento de capacidades y habilidades.

Las mesas y sillas apilables de madera permiten una configuración variable del aula estableciendo el lleno y el vacio del espacio, según lo requieran las propuestas de juego y experimentación.

Se introducen elementos para el aprendizaje a través de los sentidos y de la imaginación, como las mesas de experimentación (de luz y arenas), y materiales manipulativos de innovación pedagógica, indispensables para apoyar esta nueva mirada.

Uno de los espacios centrales de la escuela infantil se transforma en el Taller, destinado a la expresión creativa libre. Este lugar está configurado por paramentos verticales forrados de madera que junto a la mesa paleta, donde se disponen los materiales, estructuran el espacio de pintura y de arcilla. El taller es un lugar para pintar libremente, haciéndolo por el placer en sí mismo, sin juicios, sin inhibiciones y sin competición.

Este ecosistema escuela pertenece a un ámbito cultural, con entornos preparados y cuidados en lo sensorial, motriz y emocionalmente. A la vez equilibrado en propuestas, escalas, elementos y materiales, sin sobrecarga de estímulos pero ricos en escenarios de juego y actividad.

En resumen, la transformación de las aulas de infantil del colegio Montserrat es solo el principio de un proyecto que quiere adecuar el espacio al niño y no el niño al espacio, como venía ocurriendo. Es el germen de una renovación pedagógica profunda para la que los espacios en la escuela son vida. Ese es el reto.

Economía para el Buen Vivir: un enfoque polanyiano

Docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Central del Ecuador

El Buen Vivir (BV) se define como vida plena e implica la armonía interna de las personas, con la comunidad y con la naturaleza. Desde la perspectiva de Karl Polanyi, se caracteriza la economía para el BV como sustantiva, social y ecológica. Se analiza las preguntas ¿qué producir? y ¿para quién producir?, y los principios de suficiencia, reciprocidad y solidaridad de una economía arraigada a la sociedad humana y la naturaleza.

El Buen Vivir (BV) se define como vida plena e implica la armonía interna de las personas, con la comunidad y con la naturaleza. Desde la perspectiva de Karl Polanyi, se caracteriza la economía para el BV como sustantiva, social y ecológica. Se analiza las preguntas ¿qué producir? y ¿para quién producir?, y los principios de suficiencia, reciprocidad y solidaridad de una economía arraigada a la sociedad humana y la naturaleza.

¿Qué es el Buen Vivir/Sumak Kawsay?

La Constitución del Ecuador del año 2008 incorporó la noción del Buen Vivir (BV) o Sumak Kawsay (SK), la cual está inspirada en la cosmovisión de los pueblos indígenas. La propuesta del BV en Ecuador surge en un contexto mundial de gran preocupación por la sostenibilidad del planeta, amenazada fundamentalmente por el calentamiento global. [1] El desarrollo económico está rebasando los límites ecológicos de la naturaleza, [2] lo cual puede restringir el BV de las generaciones presentes y futuras.

A partir de la Constitución se entiende el BV como el goce efectivo de los derechos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y el ejercicio de sus responsabilidades, en un marco de democracia participativa, convivencia armónica ciudadana y convivencia armónica con la naturaleza, en el que prevalece el bien común y el interés general. La convivencia armónica ciudadana comprende la interculturalidad, el respeto a las diversidades y el respeto a la dignidad de las personas y las colectividades. La vida armónica con la naturaleza implica la garantía de sus derechos. Por un lado, el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Y, por otro lado, el derecho a la restauración en caso de haber sido afectada. Así, el BV tiene que ver con los derechos de las personas, los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza.

Adicionalmente, a partir de las varias corrientes de pensamiento sobre el BV en el Ecuador, [3] [4] se lo puede definir como vida plena y comprende la armonía interna de las personas, armonía social con la comunidad y entre comunidades, y armonía con la naturaleza. [5] Es decir, para vivir bien se requiere que el ser humano esté en equilibrio consigo mismo, con otros seres humanos y con la naturaleza. [6]

Economía para el Buen Vivir: ¿Qué producir? ¿Para quién producir?

Carlos Viteri escribió en 1993 el primer texto en Ecuador que hace referencia al BV. Allí señala que no puede haber vida armónica sin una tierra prodigiosa y sin mal. Se refiere a que el individuo vive en sociedad, la cual se basa en los principios de igualdad, solidaridad y reciprocidad, y vive en comunión o equilibrio con la naturaleza que, a su vez, tiene una dimensión material que debe ser renovada, recreada y protegida, y una dimensión espiritual que es parte de la vida. Viteri se refiere también a las vidas, humanas y no humanas, que se renuevan y recrean en los territorios. [7]

El pensamiento indigenista sobre el BV se puede relacionar con el pensamiento de Karl Polanyi. Block señala que durante siglos las sociedades reconocieron la dimensión sagrada de la naturaleza y la vida humana y que es imposible reconciliarla cuando se subordina el trabajo y la naturaleza al mercado. [8] Karl Polanyi sostiene la tesis de que el mercado autorregulado es una utopía total y que «no podría existir durante largo tiempo sin aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad; habría destruido físicamente al hombre y transformado su ambiente en un desierto». [9]

La noción del BV parece corresponder a la de una sociedad antigua o tradicional en la que la economía está integrada a la sociedad y la naturaleza, y en la que la tierra y el hombre son inseparables. Asimismo, en ella está implícita una noción de economía sustantiva: intercambio con la naturaleza y lo social para lograr los medios que permitan el sustento o satisfacción de las necesidades materiales. Esto contrasta con las sociedades actuales de mercado en las que la sociedad tiende a estar subordinada al mercado y en las que el significado dominante de la economía es el formal: la elección entre usos alternativos de medios escasos. [10]

Por lo tanto, una economía para el BV debe definirse en términos sustantivos, es decir, de tal forma que la economía no esté aislada de la sociedad y de la naturaleza y se priorice el sustento antes que la escasez. Es necesariamente una economía integrada o arraigada a la sociedad y la naturaleza, una economía social y ecológica. En esa dirección, sobre la base de las definiciones de economía que realizan Coraggio ,[11] Chang ,[12] Figueroa [13] y Martínez y Roca ,[14] se puede modificar la definición de Coraggio de la siguiente manera: la economía es el subsistema de procesos de producción, distribución, circulación y consumo −parte de un sistema físico más amplio, abierto a los flujos de energía, materiales y residuos, llamado biósfera−, que a través de principios, normas, valores, instituciones, motivaciones y prácticas, en cada momento histórico organizan las comunidades y sociedades para obtener los satisfactores o las bases materiales de resolución de las necesidades y deseos legítimos de todos sus miembros, actuales y de futuras generaciones, de modo de permitir la reproducción ampliada y desarrollo de la vida, sosteniendo los equilibrios materiales, psíquicos y espirituales de las personas, los equilibrios interpersonales y entre comunidades y el equilibrio con la naturaleza, es decir, el BV. En esta definición, la economía es un medio para el logro del BV o vida plena o armónica, que es lo sustantivo o fundamental.

Por otra parte, Polanyi define empíricamente las mercancías como «objetos producidos para su venta en el mercado» y, por tanto, sujetos al «mecanismo de la oferta y la demanda que interactúa con el precio». [15] En consecuencia, el trabajo, la naturaleza y el dinero no son mercancías debido a que no han sido producidos para su venta, pero al tratarlas ‘como si” lo fueran se incurre en una ficción, de allí que se las puede denominar como mercancías ficticias para distinguirlas de las mercancías reales o genuinas. El trabajo es una actividad humana propia de la vida, la naturaleza no ha sido producida por los seres humanos y el dinero, que otorga poder de compra, tampoco se produce sino que surge a través de la banca privada o pública.[16]

El desarrollo de una economía para el BV consiste en la construcción social y democrática de formas de integración de la economía humana en instituciones económicas y extraeconómicas que le vuelvan socialmente sostenible y ecológicamente sustentable. Es decir, es parte de un contramovimiento que protege a la sociedad humana y la naturaleza frente a los daños sociales y ecológicos que provoca la tendencia autodestructiva de la utopía neoliberal que promueve el libre mercado y una economía de mercado autorregulada desarraigada o autónoma de la sociedad que tiende a mercantilizar la naturaleza, el trabajo y del dinero. Por lo tanto, requiere la formulación de políticas que arraiguen la economía a la sociedad y la naturaleza y que desmercantilicen el trabajo, la naturaleza y el dinero. La desmercantilización puede concebirse como el conjunto de las políticas e instituciones que fijan límites al tratamiento como mercancías de estos elementos de la economía.

En las sociedades de mercado, la sociedad y la naturaleza tienden a estar subordinadas a las economías de mercado mientras que en las sociedades con mercado la economía y los mercados están arraigados o integrados a la sociedad. Según Polanyi, cuando se incluyen los seres humanos y la naturaleza en el mecanismo del mercado, «se subordina la sustancia de la sociedad misma a las leyes del mercado». [18] Aquí se observa nuevamente que para Polanyi lo sustantivo está conformado por los seres humanos y la naturaleza, de allí que la economía sustantiva debe estar centrada en ellos.

En la economía para el BV preocupa además de la supervivencia de la especie humana, la vida de las otras especies no humanas y los ecosistemas. [19] Por lo tanto, la economía para el BV debe concebirse como un subsistema abierto a la entrada de flujos físicos de insumos no económicos obtenidos de la naturaleza o medio ambiente como, por ejemplo, flujos de energía y materiales, así como a la expulsión de flujos físicos de residuos hacia la naturaleza como, por ejemplo, flujos de energía degradada o calor disipado y de desechos materiales. En consecuencia, los procesos económicos de producción, distribución, circulación y consumo están sujetos a los límites biofísicos del planeta, lo que implica que el crecimiento económico no puede ser ilimitado y debe subordinarse al mantenimiento del equilibrio o armonía con la naturaleza. Así, la economía para el BV sería una economía ecológicamente sustentable.

Buen Vivir y los límites sociales y ecológicos a la riqueza

El BV a través del principio de suficiencia limita la creación de riqueza: obtener de la naturaleza sólo lo necesario para la subsistencia. Esto impone el vivir una vida con simplicidad, [20] sin un exceso de acumulación material que ponga en riesgo los derechos de la naturaleza. De hecho, la abundancia que se ha logrado actualmente en el mundo sería suficiente para satisfacer las necesidades básicas de toda la población mundial. [21]

En el BV las justificaciones para limitar la riqueza son la existencia de desigualdades económicas que rompen la armonía social y la acumulación de riqueza que afecta la armonía con la naturaleza. El compartir los excedentes aparece como un deber moral de los ricos. Las grandes desigualdades del ingreso y la riqueza afectan la armonía social en la comunidad. En tal sentido, se asemeja al principio de comunidad expuesto por el filósofo Cohen: «el requerimiento central de la comunidad es que a las personas les importe y, cuando sea necesario y posible, se preocupen por la suerte de los demás. Y también que les importe preocuparse los unos de los otros». [22] Para Cohen, el principio de comunidad limita las desigualdades, incluso las no injustas, cuando estas son muy grandes y afectan la vida en comunidad.

Para el BV, en su visión integral u holística, no se puede separar la naturaleza de la comunidad o de las personas. El ser humano es un individuo que es parte de la comunidad y de la naturaleza. [23] En consecuencia, la armonía con la naturaleza, en conjunto con los principios de suficiencia, reciprocidad y solidaridad implica que tener o no tener mucho y que dañar o no dañar el ecosistema mucho no son problemas separados. Polanyi lo explica cuando señala que uno de los problemas de la lógica utópica de los mercados autorregulados es aislar la naturaleza de las instituciones humanas y que tradicionalmente «la tierra y la mano de obra no están separadas; el trabajo forma parte de la vida, la tierra sigue siendo parte de la naturaleza, la vida y la naturaleza forman un todo articulado». [24] Asimismo, en la noción del BV, el principio de relacionalidad −todo está interrelacionado con todo− significa que si se afecta negativamente a la naturaleza, se está también afectando a los seres humanos que la integran.

Buen Vivir, necesidades y deseos

El principio de suficiencia del BV hace una referencia implícita a la diferenciación entre la satisfacción de necesidades y deseos legítimos y la insaciabilidad económica de los deseos ilegítimos. Coraggio afirma que sería una utopía imponer a la economía la satisfacción de todos los deseos y que esta debe orientarse a satisfacer las necesidades y deseos legítimos, los cuales para ser tales deben ser legitimados socialmente mediante procesos democráticos de deliberación, acuerdos y decisión. [25] [26]

Skidelsky y Skidelsky diferencian entre las necesidades, que son finitas, y los deseos, que son infinitos, para cuestionar el crecimiento económico ilimitado que está orientado a satisfacer los crecientes deseos. Los autores definen el concepto de insaciabilidad económica como el deseo humano permanente de tener más y más dinero, que se origina cuando comparamos nuestra riqueza con la de los otros y pensamos que lo que tenemos es insuficiente. Afirman que el capitalismo ha exacerbado características propias de la naturaleza humana como la codicia y la envidia. Abogan por el principio de cordura que consiste en vincular la escasez a las necesidades, y no a los deseos, lo que implicaría que el problema no es de escasez sino de abundancia. Sin embargo, la economía de mercado competitiva y monetaria nos induce a querer siempre más, a pensar que más es mejor, aun cuando estamos en capacidad de ajustar los deseos a las necesidades. [27] Por su parte, la encíclica Laudato si del Papa Francisco convoca a seguir el principio de menos es más y un retorno a la simplicidad. [28]

A manera de conclusión: cambio estructural para el Buen Vivir

A partir de la definición de economía para el Buen Vivir es posible plantear una definición de cambio estructural o cambio de la matriz económica como la transformación de los principios, normas, valores, instituciones, motivaciones y prácticas y de los procesos de producción, circulación, distribución y consumo de los satisfactores de las necesidades y deseos legítimos de las generaciones presentes y futuras de tal forma que la economía humana esté arraigada o integrada en la sociedad y en la naturaleza, y se garantice el BV. El arraigo de la economía a la sociedad comprende su sujeción a los límites sociales tal que se procure una vida en armonía con la comunidad y entre comunidades y el arraigo a la naturaleza y su sujeción a los límites biofísicos tal que se logre una vida en armonía con ésta.

Así, el cambio estructural es la transformación de una sociedad de mercado a una sociedad con mercado [29] [30] y de una sociedad que domina y daña la naturaleza a una sociedad que la cuida y protege respetando sus derechos. En términos de Polanyi, esta transformación implica la desmercantilización o destrucción de la ficción de las mercancías ficticias −trabajo, tierra (naturaleza) y dinero−, es decir, sacarlas del mercado al fijar sus precios y las condiciones contractuales esenciales fuera del mercado. [31] El cambio estructural implica poner límites a los mercados autorregulados en sus funciones de asignación de recursos y creación de precios en los ámbitos del trabajo, la naturaleza y el dinero, subordinándolos democráticamente a la sociedad. Pero también comprende el conservar y promover otras formas de integración como la reciprocidad y la redistribución.

En definitiva, el Buen Vivir requiere elaborar e impulsar políticas democráticas que protejan a la sociedad humana y a la naturaleza de la tendencia autodestructiva del libre mercado. [32] [33] [34]

Notas

[1]Papa Francisco, «Carta Encíclica Laudato Si'», disponible en: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html, 2015. Acceso: 29 de marzo de 2016.

[2]W. Steffen et al., «Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet», Science, 347 (6223), 2015.

[3]M. Le Quang y T. Vercoutére, Ecosocialismo y Buen Vivir: Diálogo entre dos alternativas al capitalismo, IAEN, Quito, 2013.

[4]A.L. Hidalgo-Capitán y A.P. Cubillo-Guevara., «Seis debates abiertos sobre el sumak kawsay», Íconos Revista de Ciencias Sociales, 48, 2014, p. 25-40.

[5]A. Acosta, «El buen vivir: una conversación con Alberto Acosta», disponible en: http://horizontal.mx/el-buen-vivir-una-conversacion-con-alberto-acosta/, 2015. Acceso el 29 de marzo de 2016.

[6]J.L. Coraggio, Economía social y solidaria: el trabajo antes que el capital, Abya Yala-FLACSO, Quito, 2011.

[7]C. Viteri, «Mundos míticos» en Paymal N. y Sosa C. (eds.), Mundos amazónicos. Pueblos y culturas de la Amazonia Ecuatoriana, Ediciones Sinchi Sacha, Quito-Ecuador, 1993, p. 149-150.

[8]F. Block, «Introducción» en Polanyi K., La Gran Transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, Fondo de Cultura Económica, México, 2006, p. 29.

[9]K. Polanyi, La Gran Transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, Fondo de Cultura Económica, México, 2006 [1944], p. 49.

[10]K. Polanyi, «La economía como actividad institucionalizada», Revista de Economía Crítica, 20, 2015 [1957], p. 192, 195.

[11] J.L. Coraggio, Op. cit, 2011, p. 286, 345-346.

[12]H.J. Chang, Economics: The User's Guide, Penguin Books, London, 2014, p. 15-19.

[13]A. Figueroa, Growth, employment, inequality, and the environment: unity of knowledge in economics, Palgrave Macmillan, New York, 2015, p. 5.

[14]J. Martínez y J. Roca, Economía ecológica y política ambiental, Fondo de Cultura Económica, México, 2006, p. 11-15.

[15]K. Polanyi, Op. cit, 2006 [1944], p. 122-123.

[16]F. Block, Op. cit, p. 28.

[17]K. Polanyi, Op. cit, 2006 [1944], p. 122-123.

[18]Ibidem, p. 122.

[19]C. Viteri, Op. cit, p. 149.

[20]Papa Francisco, Op. cit., p. 49.

[21] R. Skidelsky y E. Skidelsky, ¿Cuánto es suficiente? Qué se necesita para una «buena vida», Crítica, España, 2012, p. 26.

[22] G.A. Cohen, «¿Por qué no el socialismo?» en Cohen G.A., Por una vuelta al socialismo o cómo el capitalismo nos hace menos libres, Siglo XXI Editores, Buenos Aires-Argentina, 2014, p. 191-192.

[23]C. Viteri, Op. cit, p. 149-150.

[24]K. Polanyi, Op. cit, 2006 [1944], p. 238.

[25] J.L. Coraggio, Op. cit, 2011, p. 261-264.

[26]J.L. Coraggio, «Polanyi y la economía social y solidaria en América Latina» en Coraggio J.L. et al., ¿Qué es lo económico?, Abya Yala, Quito, 2014, p. 101.

[27]R. Skidelsky y E. Skidelsky, Op. cit., p. 15, 26.

[28] Papa Francisco, Op. cit., p. 49.

[29] K. Polanyi, Op. cit, 2006 [1944], p. 312.

[30] J.L. Coraggio, Op. cit., 2014, p. 114.

[31] K. Polanyi., Op. cit, 2006 [1944], p. 311-312.

[32] F. Block, Op. cit, p. 36-41.

[33] K. Polanyi, Op. cit, 2006 [1944].

[34] J. L. Coraggio, Op. cit., 2014, p. 132.

Acceso al artículo (pdf)

Literatura universal

Literatura universal

Este año es el primero que curso la asignatura de Literatura Universal; y ¿qué hacemos en Literatura Universal? ¿Qué es Literatura Universal?

Como su propio nombre indica, está enfocada a conocer la Literatura a nivel global, desde sus orígenes, intentando abarcar obras emblemáticas de la Literatura Europea.

Una asignatura, a mi parecer, muy importante por toda la cultura y conocimiento que te ofrece. No solo a nivel de la Literatura, también en general, ya que al estudiar algunas obras conocemos el contexto histórico de los autores, por lo que también aporta su granito de cultura histórica. Por otra parte, nos ayuda a entender, a través de sus argumentos, historias con las que uno se puede sentir identificado. Se toma conciencia de que, a lo largo de los siglos, los temas son universales e intemporales (el amor, el desamor, la vida, la muerte…).

Es una optativa viva y dinámica en la que no solo es la profesora quien interviene en la clase y nos explica el temario y examen. ¡Es mucho más que eso! Los alumnos tenemos una importante participación en la asignatura que nos hace tener más interés y motivación. Escribimos relatos (realizamos un taller escritura un día a la semana), leemos libros (algunas son lecturas completas, otras veces nos valemos de fragmentos); preparamos exposiciones orales a través de presentaciones de temas que hemos trabajado para profundizar más y los exponemos a nuestros compañeros y más…

Y a todo esto le sumamos algo, que pienso que es muy enriquecedor, que es poder salir del aula. Literatura Universal tiene programadas actividades como la asistencia a la obra de teatro del Tartuffo de Moliére en el teatro Fernán Gómez o la visita a un teatro “por dentro”, al Valle-Inclán donde podremos ver todo lo que hay detrás del telón, “entre bambalinas”, y más de lo que ve el simple espectador.

Quiero destacar también una actividad que realizamos con un antiguo alumno del centro que cursó la materia, en la cual estuvimos leyendo poemas de Neruda y Miguel Hernández, ¡con música y todo!

En resumen: si eres un apasionado de la lectura y de escribir relatos esta asignatura te encantará; y si no te ha gustado la Literatura hasta hoy, hará que te guste.

Salida de convivencia

Itziar Gallardo, África Muñoz, Lucía Pintado, Irene del Toro, Lucía Pinedo y Cristina Hernández. (Alumnas de 1º ESO D)

El día 17 de octubre, 1º de Educación Secundaria Obligatoria realizó un salida de convivencia a Canencia, para aprender un poco más de lo que hay a nuestro alrededor.

El día 17 de octubre, 1º de Educación Secundaria Obligatoria realizó un salida de convivencia a Canencia, para aprender un poco más de lo que hay a nuestro alrededor.

Aunque llovió y hacía demasiado frío, los alumnos disfrutaron de aquella experiencia.

Aprendimos sobre los árboles que rodeaban el paisaje, pueblos de alrededor y muchas curiosidades.

“Si te parabas, podías escuchar el sonido de las gotas cayendo sobre las hojas de los árboles y el canto de los pájaros”, comenta una niña.

Después de una larga caminata, cansados y hambrientos, cuando íbamos a comer empezó a llover, nos costó un poco pero era divertido y bonito junto a la naturaleza y los amigos. Después de la larga caminata, disfrutamos de un merecido descanso en el autobús.

Este caer, este sentir, este hacer…

Yolanda de la Torre, Rosa Barranco y Vicente Leal (tutores); Laura Botello, Alba López e Irene Rubio (alumnas). Colegio Lourdes.

“TODO ESTE CAER, TODO ESTE SENTIR, TODO ESTE HACER y todas estas ganas de seguir sintiendo y, sobre todo, de seguir haciendo”

Todo comenzó el curso pasado, cuando los tutores de 1º de ESO del Colegio Lourdes, fuimos invitados a la inauguración de la exposición “Todo este caer” de Alfredo Igualador, pintor y padre de una alumna que estaba en primero. Sus pinturas reflejaban “vida, ciudad, mundo, acontecimiento, tragedia, pintura… todo ello con el telón de fondo de la guerra, próxima o lejana, que vivimos”. Contactamos también con Ricardo Altable, periodista y padre de otra alumna de primero. Ricardo había estado en primera línea grabando la tragedia de Lesbos hacía unos meses.

Preparamos entonces la actividad desde la perspectiva de Valores Éticos pensando que sería una buenísima experiencia para nuestro alumnado, lo que no sabíamos es que se convertiría en el motor de algo grande, grande y que superó nuestras expectativas docentes.

El impacto en alumnos y alumnas fue tal que empezaron a sentir la necesidad de hacer algo, se fueron contagiando y nos fueron contagiando a nosotros y surgió: “vamos a pedirle un cuadro a Alfredo, lo sorteamos y enviamos el dinero que consigamos recaudar a los refugiados sirios”.

Por supuesto, la participación sería voluntaria y no evaluable y todo el trabajo se desarrollaría en horario no lectivo. Fueron más de 50 alumnos y alumnas los que decidieron llevar a cabo este proyecto.

Empezaron las asambleas en los recreos para darle forma y contactamos con la AAPS (Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio). Preparamos las papeletas y empezó la venta aprovechando eventos donde los alumnos/as no vendían solamente, sino también tenían la oportunidad de contar y difundir su proyecto, con la ilusión de contagiar lo que estaban haciendo.

Se vendieron en la presentación de un libro, en un acto público en el que los tres colegios de FUHEM presentaron diferentes acciones relacionadas con los refugiados y la UE. Allí, participantes en la Solfónica y la plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II compraron 50 papeletas.

El grupo acordó iniciar la venta de papeletas a las familias en Los Círculos a partir de las 14.30 horas. Aprendieron a usar la herramienta Doodle para organizar los turnos de venta y en un día se cubrieron todos los turnos para ocho días de venta: compromiso colectivo con eficacia organizativa. En los dos primeros días se vendieron 170 papeletas y se empezó a correr la voz entre las familias de los más pequeños de la iniciativa emprendida por “los mayores”.

Después vino un nuevo turno colectivo para participar en la Feria de la Economía Social, en el stand de FUHEM, y en la fiesta de fin de curso se completó la venta de papeletas con venta de chapas que reproducían el cuadro.

Se vendió todo: “objetivo conseguido”. Se vendieron mil papeletas a dos euros y el dinero recaudado se entregó a la AAPS (Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio), para la compra de alimentos y enseres a entregar a los refugiados y desplazados sirios.

Así, el sábado 18 de junio a las 9 de la mañana, alumnos/as junto con padres y madres y profesores participantes del proyecto fueron a la calle Marroquina, nº 108. En una gran nave, en Arganda, ayudaron a cargar tres contenedores con alimentos y enseres para el pueblo sirio. Orgullosos de corazón al susurrar muy bajito entre ellos que uno de esos contenedores había sido posible gracias a su granito de arena.

Aquí terminó esta historia… Aunque no, hasta aquí solamente se trataba de un capítulo. El siguiente arrancó hace un mes cuando después de haber aterrizado en este nuevo curso escolar, los voluntarios y voluntarias del grupo refugiados empezaron a moverse de nuevo. Un par de reuniones y ya están naciendo iniciativas para este año.

Pensamos en explorar otros colectivos con necesidades y prevemos que nuestra acción, este año, estará dirigida a colaborar con la Asociación de “Sin Papeles”, apoyándonos en asociaciones gubernamentales y no gubernamentales como CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y Cruz Roja.

Llegados hasta aquí… ¿Cómo se sienten los alumnos y alumnas que se han implicado en este proceso? Ellos nos lo cuentan.

Laura Botello:

“Somos chic@s dispuestos a ayudar a las personas que lo necesitan y hacer de este mundo un lugar mejor, así que el curso pasado, en 1º ESO comenzamos con un proyecto de ayuda a los Refugiados. Este proyecto era voluntario, se apuntó la gente que quiso, pero predispuesta a dedicarle tiempo. Recaudamos dinero a través de la venta de papeletas. El premio fue un cuadro muy bonito hecho por el padre de una compañera nuestra, Claudia Igualador que expresa el dolor y sufrimiento que están pasando estas personas. Conseguimos recaudar 2.000 €, una pasada. El cuadro no lo reclamó nadie, por lo que lo hemos colgado con mucho honor a la entrada de nuestro colegio.

Este curso, nos reunimos en la hora del recreo para hablar de próximos proyectos y organizarlos. Aquí también participan los profesores del mismo centro, El Lourdes. Un proyecto para salvar vidas”.

Alba López e Irene Rubio:

“Lo que intentaremos hacer este año es seguir ayudando a estas personas pero también queremos seguir concienciando a la gente de que con poco, se pueden conseguir grandes cosas, ya que solo con ganas y con un grupo de gente dispuesta, pueden conseguirse grandes cosas.

Este año nos gustaría recibir charlas informativas relacionadas con el voluntariado para tener más recursos con los que poder trabajar”.

Blog Tiempo de actuar

El blog tiempodeactuar.es nació hace más de cuatro años impulsado por FUHEM. Al principio, fue un blog generalista de temas ecosociales, pero desde hace más de dos años se especializó en la elaboración de materiales didácticos de corte ecosocial para el profesorado de todas las etapas. Los materiales que ofrece quieren ayudar a poner en un espacio central de la educación, en el aula, los temas que entendemos que son capitales para la vida de las personas: la justicia social, la democracia, la sostenibilidad, etc. En definitiva, que permitan afrontar la crisis de convivencia contemporánea entre las personas y con el entorno.

Intentamos que esos recursos no sean un extra a trabajar, sino que se entrelacen con los propios de la LOMCE. Es decir, que ayuden a “ecosocializar” el trabajo cotidiano en el aula abordando, por ejemplo, problemas de estadística al tiempo que se conocen las desigualdades laborales entre hombres y mujeres.

Las entradas son elaboraciones propias de FUHEM, de profesorado de otros centros o recursos y actividades interesantes que vamos conociendo.

Los recursos se presentan ordenados por:

• Etapa educativa: infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional.

• Contenido: convivir entre géneros, con justicia, con democracia, en paz y con el entorno.

• Temas transversales a los cinco bloques de contenidos.

• Tipo de material: recurso, técnica o unidad didáctica.

El ritmo del blog es ofrecer una entrada semanal. El profesorado de FUHEM y las personas que están suscritas al blog (cerca de 200 a día de hoy), reciben en su correo estas publicaciones semanales.

Algunas de las entradas recientes que pueden servir como muestra son:

• Contenidos ecosociales a través del ejercicio físico.

• ¿Conquista o descubrimiento de América?

• Disfruta la fruta ecológica.

• Los residuos (y mucho más).

• Cómo trabajar las migraciones y la economía, desde infantil a bachillerato.

• SuperLola. Cuestionando los roles de género.

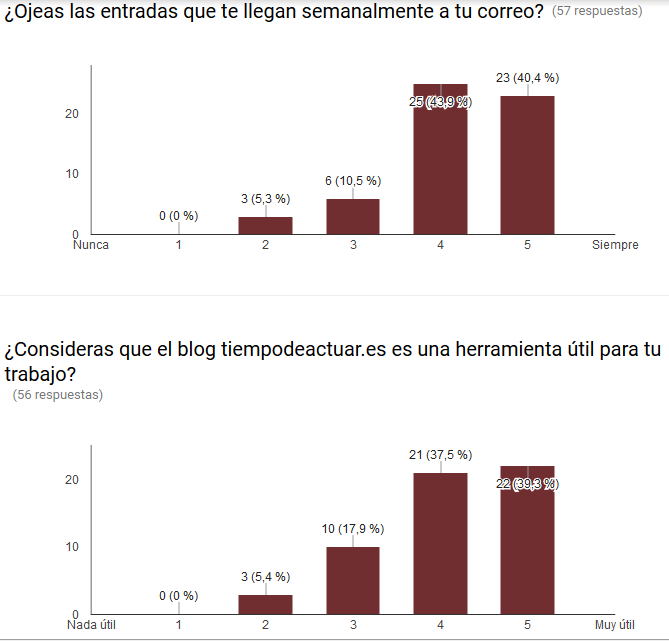

Evaluación del blog

Con el fin de mejorar el blog, hemos realizado una encuesta de valoración entre el profesorado de FUHEM y las personas suscritas. Los resultados han sido muy satisfactorios y, lo que es más interesante, plantean algunos elementos de mejora.

En lo que respecta a la valoración del blog, la gran mayoría de las personas encuestadas usan las entradas y las consideran útiles. En los comentarios finales a la encuesta, hay muchas valoraciones muy positivas. Además, el blog es una fuente de búsqueda de recursos de tipo ecosocial para sus usuarios/as, pero no la única.

Las temáticas de las entradas más usadas fueron sobre género, consumo, alimentación, educación emocional y no violencia. Llama la atención que no esté ninguna de las relacionadas con personas refugiadas y/o migrantes, siendo un tema de mucha actualidad el curso pasado, sobre la que se publicaron varias entradas y que se abordó con profusión en los centros de FUHEM. En cuanto a las etapas, es en primaria donde más se usa el blog. Además, se demandan más materiales para esta etapa y para infantil.

El profesorado, cuando trabaja las propuestas del blog, las suele enlazar con contenidos curriculares oficiales, un objetivo prioritario de este recurso. Además, adapta un buen porcentaje de veces las actividades propuestas, lo que señala que se apropian de ellas. Algo que también consideramos muy positivo.

Propuestas de mejora del blog

De la encuesta también hemos sacado unos cuantos elementos para que podamos mejorar nuestro blog.

En un primer bloque, están los que persiguen facilitar las búsquedas en el blog. Para ello, intentaremos reestructurar las formas de encontrar información y poner más visibles los distintos motores de búsqueda.

También mejoraremos la composición de las entradas, aumentando el número de las de infantil y primaria, sin descuidar las de secundaria, bachillerato y formación profesional.

Por último, hemos detectado varias estrategias para conseguir que el profesorado no sea un mero receptor del blog, sino que publique en él de manera más activa.

Cumplimos cuatro años satisfechos, y con pautas de mejora para cumplir muchos más. Si no estáis suscritos y os interesa recibir todos los materiales, os podéis suscribir en este enlace.

Achistown, una experiencia de educación democrática

A la vuelta de la actividad de la granja, la clase de 5º C de Primaria del Colegio Montserrat se organizó como un pueblo con sus distintos cargos, instituciones, funciones y forma de trabajar.

A la vuelta de la actividad de la granja, la clase de 5º C de Primaria del Colegio Montserrat se organizó como un pueblo con sus distintos cargos, instituciones, funciones y forma de trabajar.

En primer lugar, elegimos el nombre del pueblo: ACHISTOWN

Luego se presentaron varios diseños para confeccionar los símbolos municipales: una bandera y un escudo que lucen ahora en la puerta de la clase dando la bienvenida a los visitantes. Matías, nuestro integrante de Aleph, con ayuda de su madre nos hizo un banderín que luce dentro de la clase, reservado para las grandes ocasiones.

Después tuvo lugar la presentación de candidatos para cada cargo y la votación de los representantes definitivos en la asamblea plenaria, que quedaron así:

* Alcaldes (Delegados): 2

* Comisión del Orden: 4 (encargados de avisar e intervenir en los conflictos de aula y patio)

* Abogados: 4 (exponen decisiones sobre lo reportado por la Comisión de Orden y proponen las consecuencias que se derivan de cada acción para someterlas a votación popular).

* Sanitarios: 2 (acompañan a Conserjería a los niños enfermos y a los accidentados en el patio).

* Agentes medioambientales: 3 (vigilan la limpieza, luces, ventanas, apagado de ordenadores, etc.).

* Coordinadores TIC: 2 (manejo de ordenador, pantalla digital, pendrives, etc.).

* Correos: 3 (reparten en clase y salen a por fotocopias y material).

* Bibliotecarios: 4 (mantienen la biblioteca de aula y las fichas de lectura).

* Coordinadores de Juegos: 3 (Control de juegos de aula y reparto y supervisión en días de juegos o días de lluvia).

* Comisión de Festejos: Sanitarios y Medioambiente (Encargados de organizar la fiesta del pueblo en primavera. En fecha aún por determinar, se invitará a los habitantes de otros pueblos o clases).

A partir de ahora, ya no celebramos tutorías sino plenos municipales o asambleas. Todo se decide por consenso, previo debate, puesta de ideas y toma de decisiones comunes. Por supuesto, dependiendo del tema a tratar los representantes específicos tienen mayor voto. Y la última palabra la tienen los alcaldes.

Todo funciona a las mil maravillas y, sobre todo, los niños se sienten dueños de su entorno y parte integrante de un todo, con voz y voto para las cosas que les competen y les preocupan.

La idea ha gustado y se ha extendido rápidamente a los otros dos grupos de quinto y parece que seguirá extendiéndose.

Mejor, ¡a más pueblos más días de fiestas populares!

Espacio Educativo Familiar

El Espacio Educativo Familiar es un proyecto resultado de un convenio de colaboración entre FUHEM y la Universidad Autónoma de Madrid, cuyos comienzos fueron en 2011. En la actualidad, trabajamos con los tres centros de FUHEM: los colegios Lourdes y Montserrat y la Ciudad Educativa Municipal Hipatia.

Su objetivo es ofrecer un espacio de reflexión y apoyo psicoeducativo para las familias con la finalidad de promover una parentalidad positiva (de la que encontraréis más información en una referencia de lectura al final de este artículo). Por ello se invita a participar en los programas a familiares, incluidos los hijos e hijas, así como otros miembros de la comunidad educativa (por ejemplo, equipo de orientación o profesorado).

Las intervenciones llevadas a cabo responden, principalmente, a programas con un formato grupal. Una de las ventajas de este formato es que los participantes pueden compartir sus preocupaciones y encontrar soluciones, gracias a la colaboración de profesionales y familias, siempre encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas implicadas.

Desde el enfoque centrado en la familia, se plantea que el trabajo con los familiares debe partir de sus fortalezas, aprovechar sus conocimientos y sus experiencias para desarrollar nuevas competencias o potenciar las existentes.

La metodología que se sigue es el modelo experiencial, se pretende contribuir a la adquisición de conocimientos prácticos fundamentados en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Se trata de vincular la teoría con la experiencia; sumando voces de profesionales con las de familiares para construir, entre todos y todas, conocimientos prácticos para el día a día.

En el Espacio Educativo Familiar, cada año diseñamos los programas de cada uno de los centros teniendo en cuenta las necesidades e intereses de las familias. Para ello partimos de las propuestas que realizan los participantes de programas anteriores y de las Asociaciones de Familias de Alumnado. También nos coordinamos, para este propósito, con los equipos directivos y los profesionales de los departamentos de orientación.

Desde el curso 2015 – 2016, en cada trimestre, el Espacio Educativo Familiar se centra en una etapa educativa: Infantil, Primaria o Secundaria. Cada programa está formado por seis sesiones. Desde la difusión, se dividen las sesiones por contenidos, uno por cada semana. De esta manera, las familias pueden apuntarse a aquellas reuniones que les resulten más interesantes o a la totalidad del programa. Desde El Espacio Educativo Familiar, recomendamos, en la medida de lo posible, acudir a todo el programa (o a la mayoría de las sesiones), ya que las intervenciones están relacionadas y creemos que es más enriquecedor.

También se organizan monográficos, en un único día, dirigidos a familiares sobre temas específicos que permiten trabajar con todas las etapas educativas en todos los trimestres.

Además, desde el curso 2014 – 2015, se desarrolla el programa “Espacio de encuentro” para familias con un hijo o hija con Trastorno de Espectro Autista. En este caso, es un solo programa en el que se trabaja junto con familias del Colegio Montserrat, Colegio Lourdes y otros centros educativos. En este espacio contamos con la colaboración de Juana María Hernández (Equipo de orientación educativa y psicopedagógica -EOEP- específico de alteraciones graves del desarrollo), y con otros profesionales de los centros de FUHEM.

Si queremos que el Espacio Educativo Familiar siga creciendo, debemos contar con la colaboración de toda la comunidad educativa, especialmente familias y profesionales. Esperamos vuestras ideas, propuestas, opiniones, críticas, etc. para que este espacio sea útil y permita dar respuesta a las necesidades de las familias y del alumnado.

Para nosotros el trabajo que desempeñamos en los centros educativos de FUHEM es una tarea muy gratificante. Por ello, queremos aprovechar la ocasión para agradecer el acompañamiento ofrecido por los profesionales de los centros educativos y la participación de las familias en nuestros espacios.

¡OS ESPERAMOS! Y si queréis saber más sobre el tema, ésta es nuestra lectura recomendada:

"La educación parental como recurso psicoeducativo para promover la parentalidad positiva", que podéis descargar en este archivo en pdf.

(1) María Bravo (Orientadora del Colegio Lourdes) y Cecilia Simón (Directora del Espacio Educativo Familiar)

Programa de Patios

El colegio Lourdes se caracteriza, entre otras muchas cosas, por desarrollar de forma activa numerosas iniciativas interesantes. Una de ellas surgió de las aulas TEA, el “Programa de Patios”.

Este proyecto trata de ofrecer a todo el alumnado del centro diferentes herramientas para potenciar las habilidades sociales de cada uno de ellos. Participan así en dinámicas y actividades previamente planificadas para adaptarlas a las necesidades que puedan ir surgiendo.

Las actividades que realizamos se llevan a cabo en horario de patio, de 11 a 11.30 horas. Los espacios son al aire libre (en el polideportivo, en los patios de infantil o primaria), o dentro del centro (en las aulas o en el tatami). La dinámica comienza cuando cada niño o niña que participa en el programa invita a un compañero o compañera a jugar ese día.

Algunos de los objetivos que se persiguen y trabajan en todo momento son:

• Desarrollar y adquirir habilidades sociales a través del juego: aprenden a respetar el turno, a participar todos de forma adecuada, establecer conversaciones centradas en un tema de interés común, realizar tareas divertidas y motivantes con sus compañeros y compañeras, entre otras.

• Estructurar espacios abiertos que dificultan su interacción con los iguales: trabajar en gran grupo y espacios donde los chicos y chicas se tienen que organizar por sí mismos suele ser complicado para ellos por lo que se les enseñan estrategias para poder organizar su tiempo libre, por ejemplo: buscar a amigos y amigas para jugar, pensar entre varios a qué jugar, iniciar y mantener conversaciones con sus iguales…

• Ampliar su círculo de intereses: les permite conocer más juegos y actividades que después podrán desarrollar en otros contextos ampliando así sus gustos e intereses.

• Fomentar el aprendizaje de conductas adaptadas en diversas situaciones.

En definitiva, utilizando todos los recursos materiales y personales de los que dispone el colegio, el fin último es que todos y cada uno de nosotros disfrutemos del juego y aprendamos unos de otros de forma divertida.

Hipatia se va de convivencia

Como ya es tradición en el colegio Hipatia, cuando el curso ha arrancado y nuestros alumnos empiezan a conocer a sus nuevos compañeros, los cuatro niveles de la ESO nos fuimos de salida de convivencia.

La fecha elegida fue el lunes 17 de octubre, un día en el que, a pesar de las predicciones meteorológicas adversas de última hora, el tiempo nos respetó a todos la mayor parte de la jornada.

El hecho de irnos todos el mismo día, aunque con diferentes destinos, y de implicar a todos los tutores y coordinadores de la etapa, así como a varios profesores de cada nivel, es una muestra de la relevancia que realmente queremos que tenga esta actividad en Secundaria y en todo el Centro.

En 1º de ESO el destino de este año fue la sierra de Guadarrama, al norte de Madrid. Los alumnos, acompañados por sus profesores, hicieron un recorrido por la senda de Canencia a Morcuera, un paraje natural de gran belleza desconocido por muchos de nuestros alumnos hasta ese día.

Por su parte, los cuatro grupos de 2º de ESO visitaron Madrid Río, con el objetivo de completar una gymkhana por equipos para descubrir los secretos de todos los puentes de la zona, desde el Puente de Segovia hasta el del Matadero, haciendo parada, eso sí, en todos los columpios que encontraron a su paso.

En 3º de ESO el destino fue más cercano pero igual de interesante, ya que recorrieron la senda de Soto de las Juntas, un lugar privilegiado situado entre los ríos Manzanares y Jarama.

Por último, los alumnos y profesores de 4º de ESO eligieron el centro de Madrid, y pasaron juntos la mañana en el Parque del Retiro, donde, al igual que otros cursos, disfrutaron del entorno al mismo tiempo que realizaban actividades de cohesión de grupo. Y es que la finalidad de las salidas de convivencia que hacemos cada año es precisamente esa: aprovechar el comienzo de curso para conocernos un poco más fuera del aula, antes de compartir todo un curso dentro de ella. O, dicho de otra manera, interactuar con el entorno a la vez que interactuamos entre nosotros.

Kit de supervivencia para docentes. Paraedukol 50mg.

Este año, en el Colegio Lourdes, nos hemos propuesto empezar el curso de una manera un poco diferente, haciendo un guiño y reconociendo la labor de todos los profesores y profesoras que dedican su vida a la enseñanza en nuestras aulas.

Este año, en el Colegio Lourdes, nos hemos propuesto empezar el curso de una manera un poco diferente, haciendo un guiño y reconociendo la labor de todos los profesores y profesoras que dedican su vida a la enseñanza en nuestras aulas.

Entre los calores de finales de agosto, la coordinación de Infantil y la de Primaria planificábamos la jornada de acogida de todo el profesorado. Tras un rato de desvaríos a alguien se le ocurrió una disparatada idea: preparar un “Kit de supervivencia para docentes”. Una manera original de sacarnos de la monotonía de las reuniones iniciales con un toque de ánimo y reconocimiento a todos nuestros compañeros y compañeras.

Empezamos a pensar qué cosas debería de tener un kit de estas características y, os podemos asegurar que fueron muchas las ideas que surgieron, pero debido al mal del docente: “la falta de tiempo”, tuvimos que seleccionar lo que más práctico y rápido nos parecía.

De esta manera surgió el Paraedukol 50 mg. Kit de supervivencia para docentes. Su contenido es:

- Una bolsa de infusión para calmarnos cuando estemos nerviosos. Y es que la mezcla de tila y naranjo es perfecta para esos días en los que el trabajo se acumula y sentimos que no llegamos.

- Un dulce para alegrar los días amargos. Porque, aunque contemos con la profesión más bonita del mundo, no todo es un camino de rosas.

- Una tirita para cuando algo nos duela. Y es que, sí, nuestra profesión a veces duele. A veces por los alumnos y alumnas, a veces por sus familias y a veces por los compañeros y compañeras.

- Una cita para recordar que el mejor camino se hace en compañía. Porque somos un gran equipo que remamos en el mismo barco y no podemos olvidarnos de ello.

Como advertencia se añadía: “No olvide combinar su práctica docente con un poco de paciencia, amor y sonrisas”. También fundamentales para combatir cualquier mal.

Así que con esta sorpresa nos encaminamos a la primera reunión del claustro de Infantil y Primaria. Después de las clásicas informaciones de bienvenida y buena gestión del centro, procedimos a darles su Kit de supervivencia.

Podéis imaginaros que había caras de todo tipo, pero sobre todo sonrisas, sorpresa y un gran aplauso final. La mejor manera de iniciar el curso: con ánimo y alegría. :)

Teatro de profes con Infantil y primaria

Desde hace unos cuantos años ya, los profes de infantil y primaria del colegio Lourdes aprovechan los últimos viernes de cada mes para disfrutar y hacer disfrutar del teatro con los niños y niñas. Los niños de tres, cuatro y cinco años saben que algunos viernes son sus propios profes los que les invitan al “Tatami”, lugar de representación por excelencia, a ponerse cómodos y dejarse seducir por la magia del teatro. Los niños y niñas de primero a tercero de primaria también lo saben y, como los pequeños, disfrutan juntos de una tarde de teatro en donde ven a sus profesores hacer de ogros, princesas, ratones, moscas glotonas, lobos malvados, cazadores bobalicones, cerditos despistados…

Cada mes le toca a un curso organizar la obra. En la primera tanda de representaciones son los cursos de infantil, de 1º a 3º, los que preparan la obra con ayuda de los profes de 1º a 3º de primaria que toquen. Todos los profes son los actores de la obra pero en esta primera tanda los directores de escena son los profes de infantil. Una vez acabada la primera temporada de teatro, tras el éxito de las tres primeras representaciones y empezando el nuevo año, llega la segunda tanda en donde los profes de primaria, de 1º a 3º preparan las obras con ayuda de los profes de infantil.

Los niños disfrutan y sonríen al ver a sus profes actuar. Para ellos, especialmente para los más mayores, es una oportunidad de ver a sus profes de una forma que no imaginan y en un mundo que siempre es impredecible y mágico, el fantástico mundo del teatro. Este curso la temporada teatral está enfocada en las obras clásicas, ya se han estrenado gloriosas versiones de “Los tres Cerditos” y “Caperucita Roja”, para la próxima función el espectáculo aún es un misterio pero en el colegio Lourdes las butacas aguardan impacientes, eso sí, sin miedo al amarillo.

Abierta la convocatoria para Con Ciencia en la Escuela

FUHEM y el Círculo de Bellas Artes organizan por séptimo año consecutivo las jornadas Con Ciencia en la Escuela, que cuentan además con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Teconología (FECYT), la editorial SM, la Cooperativa de Enseñanza José Ramón Otero y la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.

Las jornadas tendrán lugar los días 7 y 8 de marzo de 2017, y en ellas se desarrollará, como en años anteriores, una feria científica en la que participarán 16 centros educativos. Los centros interesados en participar deberán presentar la documentación, disponible en la web del Círculo de Bellas Artes, a través de este enlace, antes del 21 de diciembre.

El objeto de la presente convocatoria es abrir a concurso proyectos presentados por centros educativos de titularidad pública, concertada y privada, que impartan las enseñanzas reguladas, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, dentro de la Comunidad de Madrid.

Estas actividades de difusión y divulgación científicas se desarrollarán dentro de las VII jornadas Con Ciencia en la Escuela. Como entidades colaboradoras, FUHEM y la Cooperativa de Enseñanza José Ramón Otero dispondrán de 2 stands adicionales a los 16 que resulten seleccionados en la presente convocatoria.

Este video resumen nos permite recordar la edición del curso pasado... ¡Os animamos a ser protagonistas de esta nueva edición!

Sospecha de irregularidades en la minería del uranio en Salamanca

Sospecha de irregularidades en la minería del uranio en Salamanca

José Ramón Barrueco Sánchez

Secretario y portavoz de la Plataforma Stop Uranio

Logo de la Plataforma ciudadana contra la minería de uranio en Salamanca

STOP Uranio @stopuranio

"En el siguiente artículo se aborda la problemática surgida en Salamanca, en pleno corazón de la dehesa, en la que ha fijado sus intereses una empresa de origen australiano que pretende explotar una mina de uranio. Para conseguir su objetivo ha forjado una red clientelar entre los municipios afectados, comprando voluntades entre la población y políticos locales a la vez que se ha beneficiado del apoyo de altos cargos de las distintas administraciones."

La empresa Berkeley Minera España S. L. tiene intención de abrir una mina de uranio a cielo abierto en la provincia de Salamanca cerca de la frontera con Portugal, en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes. En Europa solo hay minas de uranio en la República Checa y Rumanía, pues se han clausurado todas las minas de este tipo en Europa occidental. Países como Francia, Portugal o España habían abandonado esta actividad minera por su alto impacto ambiental y escasa rentabilidad.

El proyecto

Para abrir la mina se necesitan una serie de permisos de las distintas administraciones públicas. Así, la Junta de Castilla y León ha otorgado la concesión de explotación según anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Salamanca publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) a fecha 4 de junio de 2014. El Ministerio de Industria ha dado la autorización previa (BOE de 25/09/2015) para la planta de concentrado de mineral de uranio que Berkeley quiere ubicar en la zona de Retortillo, autorización que está recurrida en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por parte del partido EQUO y por Ecologistas en Acción. La Confederación Hidrográfica del Duero también le ha concedido el uso del agua para la mina, a la vez que ha autorizado los vertidos al río Yeltes. Esta última autorización también la tiene recurrida el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes, pues tiene la toma de aguas para el pueblo pocos kilómetros más abajo de donde está previsto realizar los vertidos.