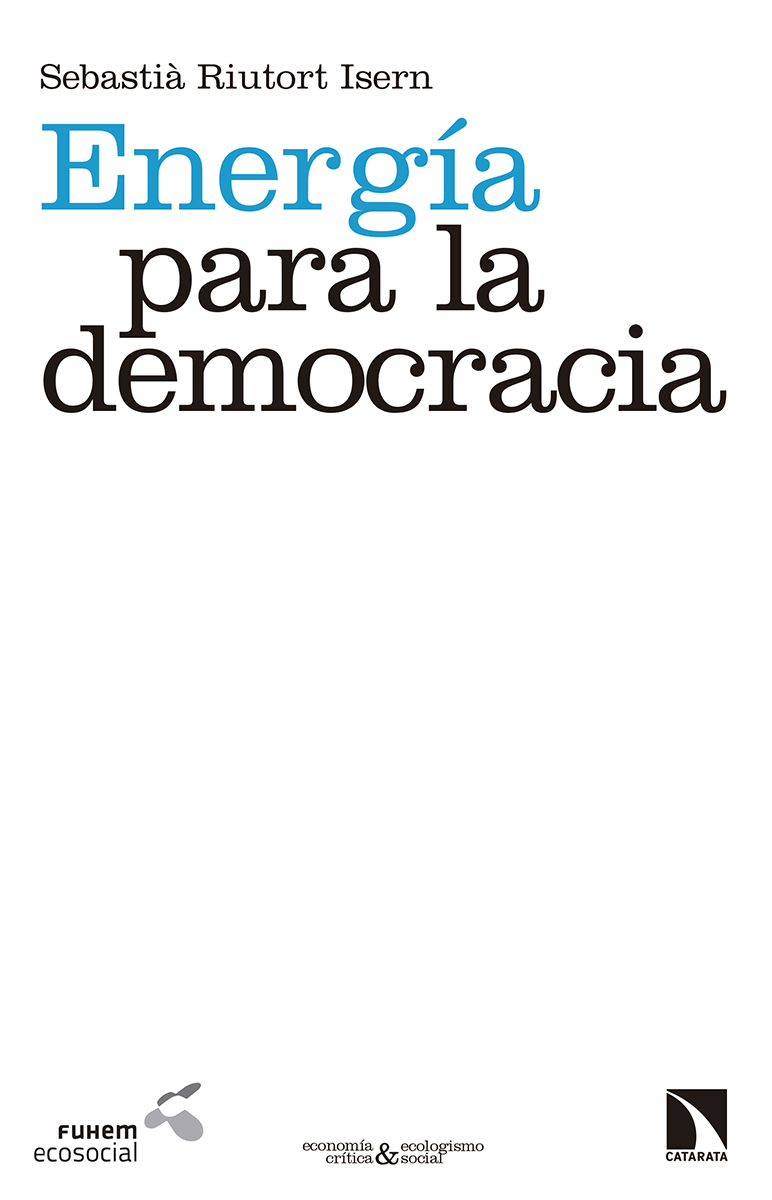

AGENDA: “Energía para la democracia”

FUHEM Ecosocial, Ecooo y Los Libros de la Catarata le invitan a la presentación de:

Energía para la democracia: la cooperativa Som Energia como laboratorio social, de Sebastià Riutort Isern

El acto tendrá lugar hoy 17 de octubre, a las 19:00 horas en el Espacio Ecooo, C/ Escuadra, 11. 28012 Madrid.

Abordaremos aspectos relacionados con la energía, que aunque es indispensable para el sustento de la vida humana, está y ha estado siempre vinculada a distintas formas de apropiación, y hablaremos también sobre la necesidad de una ineludible transición hacia un modelo energético sostenible, debido al agotamiento de los recursos y a la gravedad del cambio climático.

Para ello, contaremos con la presencia de:

Mario Sánchez-Herrero Clemente, codirector de Ecooo.

Antonio Quijada García, miembro del consejo rector y secretario de Som Energia.

Yayo Herrero López, directora de FUHEM.

Sebastià Riutort Isern, autor del libro.

Acceso a la invitación.

Te esperamos, también en las redes:

En Twitter, a través del hashtag: #EnergíaParaLaDemocracia

En Facebook, en nuestro evento.

Más información sobre el libro, en la página web de FUHEM Ecosocial, o en la Librería virtual

Nueva edición del Proyecto Educativo de FUHEM

Conscientes de que la educación no es un proceso abstracto, el Proyecto Educativo de FUHEM ha sido reformulado en 2015 tras un amplio proceso de debate, desarrollado a lo largo de casi tres años, en el que ha participado toda nuestra comunidad escolar y también hemos contado con aportaciones externas. El nuevo documento se enmarca en el nuevo Proyecto Institucional de la Fundación, que integra nuestras señas de identidad y nuestra visión del contexto histórico, económico, sociopolítico, ecológico y educativo, así como la redefinición de nuestras prioridades y líneas estratégicas de acción.

El Proyecto Educativo de FUHEM, que recoge la tradición educativa de nuestros centros, plantea los nuevos retos y desafíos que deberán ser concretados en cada uno de los colegios de FUHEM: Hipatia, Lourdes y Montserrat. Mediante la puesta al día y la revisión de la labor educativa de la Fundación, el texto pretende afirmar nuestro compromiso con la búsqueda de respuestas y salidas diferentes, comprometidas y creativas que estén al servicio de una sociedad más justa y solidaria. Trata de articular una propuesta ilusionante, rigurosa y comprometida, que permita que quienes se educan con nosotros se desarrollen integralmente como personas, como parte activa de la sociedad en que viven y como ciudadanos de un planeta a conservar.

Tras unas breves palabras de presentación, el Proyecto Educativo de FUHEM está estructurado en siete apartados:

• Introducción. Con una mirada al contexto actual, tanto a nivel social como educativo, un momento de crisis y cambio que implica desafíos y también la oportunidad de transformación.

• Principios inspiradores. FUHEM entiende la educación como un servicio público, de calidad, inclusivo, con valores y en intensa interacción con el entorno. Un modelo que comparte los rasgos de una escuela pública: accesible, laica, con gestión y funcionamiento transparentes y participativos, y sin ánimo de lucro.

• Competencias y contenidos. Competencias para el crecimiento personal, la construcción del conocimiento, la preparación profesional, la capacidad para establecer relaciones sociales, la creatividad y el interés por la exploración, y la competencia comunicativa en lenguas extranjeras. Y el papel de los contenidos al servicio del desarrollo de las competencias.

• Opciones metodológicas. Los criterios metodológicos apuntan a metodologías activas, que incorporen la cooperación, los aprendizajes significativos, motivadores y gratificantes; con perspectiva global e interdisciplinar; coherentes con la evaluación; que contribuyan a la autonomía del alumnado y se ajusten a sus necesidades y posibilidades individuales.

• Profesorado y personal de administración y servicios. Un equipo humano competente y comprometido que acompañe el proceso de aprendizaje del alumnado y colabore con toda la comunidad escolar para hacer realidad este Proyecto y renovarlo de acuerdo a las exigencias de los tiempos.

• Organización y gestión. El desarrollo del Proyecto Educativo debe cimentarse en estructuras y procesos de organización basados en la participación. Este apartado se refiere al papel de equipos directivos y figuras de coordinación, los consejos escolares y otras estructuras y procesos de coordinación docente y no docente, incluyendo sus criterios de actuación y objetivos.

• Evaluación. Centrada fundamentalmente en los aprendizajes y los logros del alumnado, pero también en los procesos y prácticas educativas, ha de ser coherente, relevante y funcional. A través de un modelo propio y continuo queremos que la evaluación cumpla su función educativa y proporcione elementos para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Dossier: Conflictos y alternativas en la ciudad

Dossier conflictos y alternativas en la ciudad.

Dossier conflictos y alternativas en la ciudad.

La priorización de las dimensiones económicas en la ciudad a costa de las necesidades sociales, que ha imperado en las últimas décadas con el beneplácito de los decisores de las políticas urbanas, ha agudizado las brechas en la ciudad y profundizado su fragmentación geográfica y social. Esta situación ha generado conflictos espaciales y socioecológicos de amplio espectro, contestados desde los movimientos urbanos.

La resistencia ha culminado en la victoria en muchos ayuntamientos españoles de plataformas ciudadanas. Estos conflictos, sus alternativas y las nuevas formas de hacer política municipal surgidas con el nuevo municipalismo se exploran en este Dossier, coordinado por Nuria del Viso, del equipo de FUHEM Ecosocial, y que cuenta con la colaboración de los siguientes autores: Luis del Romero, Jacobo Abellán, Alberto Magnaghi y José Bellver. El Dossier se completa con una selección de recursos sobre la cuestión.

Puedes descargar el dossier completo en formato pdf: Dossier Conflictos y alternativas en la ciudad., o bien los artículos y la selección de recursos por separado.

Cartografías del conflicto urbano y territorial: el dónde importa

Luis del Romero

El autor realiza una breve reflexión sobre la dimensión urbana y/o territorial en los conflictos en la ciudad, reivindicando la importancia que tiene el territorio -la cartografía del conflicto- para entender la complejidad de un fenómeno que en demasiadas ocasiones se trata de manera simplista. Con este fin, el texto avanza una definición y propone cuatro planos de análisis.

Jacobo Abellán.

La ciudad de Madrid viene siendo escenario de diferentes conflictos urbanos. Algunos de ellos son heredados de gobiernos anteriores. Otros tantos, sin embargo, son conflictos nuevos, surgidos durante estos últimos dos años. El presente artículo reflexiona desde un punto de vista crítico sobre cómo el Ayuntamiento de Madrid, con un gobierno compuesto, en gran parte, con antiguas activistas de los movimientos sociales, está abordando los conflictos urbanos que se desarrollan en la ciudad. El artículo repasa cinco conflictos urbanos.

El proyecto de la bioregión como alternativa a la crisis urbana

Alberto Magnaghi.

Más allá del concepto de ciudad y de la crisis urbana, el autor propone la noción de bioregión, que integra los espacios abiertos, redes de ciudades, espacio agrícola y sistemas productivos territoriales, y aboga por una nueva conciencia del lugar.

Recuperar la ciudad: de la mercancía al espacio común

José Bellver.

Las ciudades son un escenario clave en la confrontación de la crisis multidimensional en la que hoy nos hallamos. Dichas crisis se gestan en el ámbito urbano, pero al mismo tiempo, es en las ciudades donde encontramos muchas de las iniciativas que hoy se rebelan con más fuerza ante los mandatos de un capitalismo destructivo en tantos planos. Frente a la ciudad neoliberal, convertida en mercancía en manos de constructoras y especuladores inmobiliarios, una gran variedad de iniciativas ciudadanas luchan, hoy, entre la resistencia y la creación e innovación social, por recuperar la ciudad.

SELECCIÓN DE RECURSOS:

Susana Fernández Herrero.

La Ciudad en las publicaciones de FUHEM Ecosocial

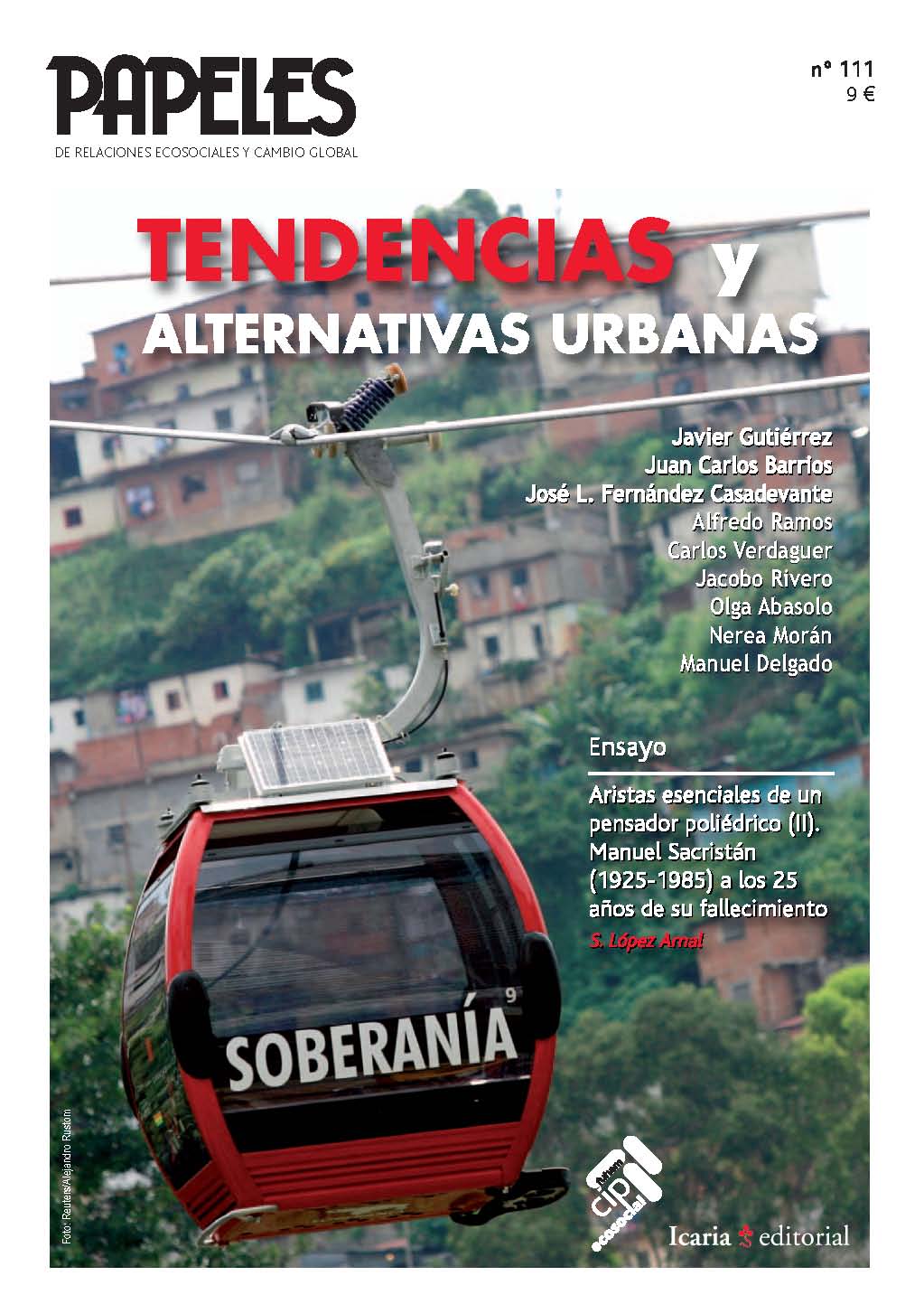

Nuestra revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, ha dedicado en varios números su sección ESPECIAL para abordar temas relacionados con: los problemas y desafíos del mundo urbano, la ciudad global, las iniciativas comunitarias y movimientos vecinales, las nuevas formas de habitar lo urbano, la ciudad como espacio común, la calidad de vida y la perspectiva de género en la ciudad, los procesos de gentrificación, la agroecología y los huertos urbanos, las ciudades sostenibles, la resiliencia, es decir la ciudad por la que merece la pena luchar.

Ciudades: espacios de conflicto y convivencia. Selección de Revistas

Os ofrecemos una recopilación de revistas que recogen una sección, a modo de monográfico, de artículos referentes a la ciudad como espacio de pugna y resistencias. Abordan una amplia variedad de temáticas: el uso social del espacio público, la renovación de los barrios, los procesos de urbanización planetaria, la gentrificación, los nuevos contextos urbanos y las ciudades en transformación, la construcción de nuevas propuestas, las vulnerabilidades y potencialidades de la ciudad, la quiebra de la ciudad global y las formas de control de los espacios urbanos, entre otros temas.

Ciudades: espacios de conflicto y convivencia. Selección de Libros

Esta recopilación de libros se acerca a la ciudad desde diferentes perspectivas: las luchas urbanas, los cambio sociales, los conflictos, la ciudad postmoderna, la cohesión social, la sostenibilidad, la participación ciudadana, la regulación social, la gentrificación, las políticas urbanas, el control del espacio, el empeoramiento de los servicios urbanos, el endurecimiento de las condiciones de vida, nuevos procesos de urbanización, los costes sociales de la gestión de la crisis, las consecuencias de las burbujas inmobiliario-financieras y los costes ambientales del modelo territorial son algunas de las cuestiones tratadas.

Otros recursos sobre la Ciudad

Esta recopilación incluye recursos de diferentes formatos: un informe sobre las ciudades globales ante el cambio global; un atlas que recorre la historia de la humanidad, desde los primeros núcleos urbanos hasta las megalópolis contemporáneas; un material didáctico para abordar la participación ciudadana en el entorno más cercano; dos redes nacionales e internacionales de acción, investigación e intercambio en torno a la ciudad; y, por último, recuperamos una entrada del blog de FUHEM Ecosocial, Tiempo de Actuar, sobre el concepto de "ciudades en transición".

Otros Dossieres sobre Conflictos:

Derechos Humanos: setenta años defendiendo la vida digna, Itziar Ruiz-Giménez Arrieta, María Eugenia Rodríguez Palop, Richard Falk, Susana Borrás, Lucía Vicent, Susana Fernández Herrero.

Crisis Ecosocial, Conflictos y Construcción de Paz. Santiago Álvarez Cantalapiedra, Nuria del Viso, Jesús Núñez, Carmen Magallón, Susana Fernández Herrero, diciembre 2018.

Fracking: hacia las nuevas fronteras del extractivismo fósil, Pedro Prieto, Elisa Moreu, Samuel Martín-Sosa y Elvira Cámara, Susana Fernández Herrero, septiembre 2016.

Estados de excepción y control social, Santiago Alba Rico, Alex Segura, Jean-Pierre Garnier, Tica Font, Lucía Vicent Valverde, Susana Fernández Herrero, enero 2015.

Desobediencia civil, la estrategia necesaria, Alejandro Martínez Rodríguez, Sabino Ormazabal Elola, Mar Rodríguez Gimena y Jaime Sánchez Barajas, Montserrat Cervera Rodon, Lucía Vicent Valverde, Susana Fernández Herrero, junio 2013.

Postextractivismo: alternativas a un modelo agotado, IPPM, Luis Vittor, Hoinathy Remadji, Alberto Acosta, Ernest García, Jesús García-Luengo, Susana Fernández Herrero, julio 2012.

Acaparamiento de tierras, el nuevo expolio, Ben White; Jennifer C. Franco; Javier Sánchez; Nidhi Tandon, Susana Fernández Herrero, enero 2012.

La conflictividad que viene, Josep Lobera; Pedro Arrojo; Marta Rivera; Ernest García, junio 2011.

Movimientos sociales hoy: de lo local a lo global, Jaime Pastor, Juan López de Uralde, Jordi Mir, Jaume Botey, Jose Luis Fernández, Afredo Ramos, Susana Fernández Herrero, junio 2009.

Conflictos socioecológicos, Joan Martínez Alier, Mariana Walter, Marica Di Pierri, Guillaume Fontaine, Susana Fernández Herrero, marzo 2009.

Nuevas incorporaciones al Patronato de FUHEM

El Patronato de FUHEM ha aprobado la incorporación de Maite del Moral y Óscar Carpintero al máximo órgano de representación de la entidad. Personas de dilatada trayectoria profesional en los ámbitos educativo y ecosocial, respectivamente, ambos han estado ligados a FUHEM en distintos momentos y con responsabilidades diversas, que ahora dan paso a su participación en el máximo órgano de gobierno político de la Fundación. El Patronato tiene una función inspiradora y, como tal, marca las líneas estratégicas; no tiene una función ejecutiva pero ejerce el control y exige el rendimiento de cuentas de la actividad social y de la gestión económica y patrimonial. Las personas que forman parte del Patronato no reciben contraprestación económica alguna por parte de la Fundación.

Las siguientes líneas os permitirán conocer algo más sobre la trayectoria profesional y personal de ambos, así como un resumen de su vinculación a FUHEM.

- Óscar Carpintero es Doctor en Economía, Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid y Postgraduado en Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente por la Universidad de Alcalá. Ha escrito medio centenar de trabajos sobre economía ecológica, sostenibilidad ambiental de la economía española, comercio y medio ambiente y la burbuja inmobiliaria y financiera, en revistas tanto nacionales como internacionales. Entre sus publicaciones destacan también los siguientes libros: Entre la economía y la naturaleza, (Madrid, Los Libros de la Catarata, 1999); El metabolismo de la economía española: Recursos naturales y huella ecológica (1955-2000) (Lanzarote, Fundación César Manrique, 2005), y La bioeconomía de Georgescu-Roegen (Barcelona, Montesinos, 2006).

- Óscar Carpintero es Doctor en Economía, Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid y Postgraduado en Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente por la Universidad de Alcalá. Ha escrito medio centenar de trabajos sobre economía ecológica, sostenibilidad ambiental de la economía española, comercio y medio ambiente y la burbuja inmobiliaria y financiera, en revistas tanto nacionales como internacionales. Entre sus publicaciones destacan también los siguientes libros: Entre la economía y la naturaleza, (Madrid, Los Libros de la Catarata, 1999); El metabolismo de la economía española: Recursos naturales y huella ecológica (1955-2000) (Lanzarote, Fundación César Manrique, 2005), y La bioeconomía de Georgescu-Roegen (Barcelona, Montesinos, 2006).

Vinculado a FUHEM Ecosocial desde hace una década, cuenta con una larga trayectoria de colaboración que se ha plasmado en su pertenencia al Consejo de Redacción de la revista PAPELES de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, al Consejo Asesor de FUHEM Ecosocial y al Consejo Asesor de la Colección de Economía Crítica & Ecologismo Social, publicada por FUHEM. De igual modo, ha dirigido el proyecto de investigación titulado El metabolismo económico regional español, que ha sido promovido por FUHEM Ecosocial, y cuya publicación se encuentra disponible en la página web del Área.

Su vinculación a FUHEM se ha mantenido desde espacios de asesoramiento y también como familia de alumnos. A partir de 1979, colabora con la Asociación de Padres del Colegio Montserrat donde estudiaron sus dos hijos. En 1983, entra a formar parte del Patronato de FUHEM y, durante varios años, ejerce como Consejera Delegada de la Sección de Enseñanza. En 2006, con la restitución del Patronato, entra a formar parte del Consejo Asesor del Área Educativa, del que ha sido Presidenta los últimos años. En la actualidad, tiene dos nietos que son alumnos de Hipatia.

Con estas incorporaciones, el Patronato de FUHEM queda integrado por diez personas: Ángel Martínez González-Tablas, (Presidente); Javier Gutiérrez Hurtado, (Vicepresidente); Mª Luisa Rodríguez García-Robés, (Secretaria); y los vocales: Óscar Carpintero, José García del Pozo, Maite del Moral, Fernando Prats Palazuelo, Fco. Javier Rico, Mª Eugenia Rodríguez Palop y Alicia Torrego Giralda.

Municipalismo e innovación social

La ciudad como eje de conflictos acompaña a los procesos urbanos desde, al menos, el surgimiento de la ciudad industrial. Dos activistas de los movimientos sociales y referentes de la innovación social, Rubén Martínez Moreno y José Luis Fernández Casadevante, Kois, que actúan en Barcelona y Madrid, respectivamente, reflexionan en este coloquio sobre las causas y manifestaciones de la conflictividad urbana y valoran cómo enfrentan los nuevos ayuntamientos del cambio el conflicto en la ciudad.

Rubén Martínez Moreno es miembro de La Hidra Cooperativa y de la Fundación de los Comunes. Está especializado en la relación entre prácticas de innovación social, políticas públicas y nuevas economías comunitarias. Entre 2002-2011 fue fundador y co-director de YProductions, empresa centrada en la economía política de la cultura. Es co-autor de libros como Producta50: una introducción a las relaciones entre economía y cultura (CASM, 2008), Innovación en cultura: una genealogía crítica de los usos del concepto (Traficantes de Sueños, 2009), Cultura Libre (Icaria, 2012) y Jóvenes, Internet y política (CRS, 2013). Ha participado en congresos y seminarios internacionales sobre políticas públicas y gestión comunitaria como el Latin America Commons Deep Dive (México DF, 2012) y en grupos de investigación europeos como el P2P Value o TRANSGOB. Actualmente ultima su tesis doctoral sobre políticas de innovación social en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP).

Rubén Martínez Moreno es miembro de La Hidra Cooperativa y de la Fundación de los Comunes. Está especializado en la relación entre prácticas de innovación social, políticas públicas y nuevas economías comunitarias. Entre 2002-2011 fue fundador y co-director de YProductions, empresa centrada en la economía política de la cultura. Es co-autor de libros como Producta50: una introducción a las relaciones entre economía y cultura (CASM, 2008), Innovación en cultura: una genealogía crítica de los usos del concepto (Traficantes de Sueños, 2009), Cultura Libre (Icaria, 2012) y Jóvenes, Internet y política (CRS, 2013). Ha participado en congresos y seminarios internacionales sobre políticas públicas y gestión comunitaria como el Latin America Commons Deep Dive (México DF, 2012) y en grupos de investigación europeos como el P2P Value o TRANSGOB. Actualmente ultima su tesis doctoral sobre políticas de innovación social en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP).

Nuria del Viso

FUHEM Ecosocial

Nuria del Viso (NV): La ciudad se ve aquejada por la segmentación del espacio y la fragmentación social, entre otros problemas, tendencias que se han agudizado en las últimas tres décadas de políticas neoliberales. ¿Cuáles son actualmente las principales cuestiones y los principales ejes de conflicto en la ciudad? ¿Os atrevéis a diferenciarlos según su distinta naturaleza?

José Luis Fernández Casadevante, Kois (JLFC): Lefebvre solía afirmar que la ciudad es la sociedad inscrita en el suelo, una metáfora que me gusta porque evidencia que sus edificios, calles, plazas y parques materializan deseos y estilos de vida, conflictos de intereses y equilibrios de fuerzas en disputa. Al mirar la ciudad obtenemos únicamente un fotograma de lo que con el paso del tiempo se nos revela como una película. La agudización de las conflictividades urbanas se daría de forma simultánea en tres ejes interconectados. El aumento de la desigualdad social y los desequilibrios territoriales, barrios donde se concentran los procesos de empobrecimiento y precariedad (paro, desahucios, pobreza energética, etc.), agravadas por los recortes en los servicios públicos (educación, sanidad y servicios sociales). Un autoritarismo de mercado, que debilita la ciudad como espacio de derechos y confiere al sector privado un mayor protagonismo a la hora de definir las estrategias de transformación de la ciudad (privatizaciones, áreas de inversión, mercantilización de las zonas verdes o del espacio público). Y, por último, esbozos de lo que sería una incipiente contienda ecológica, aunque no se nombre en estos términos. Las luchas por la remunicipalización del agua, los incipientes debates sobre los modelos urbanos de movilidad y alimentación, las demandas de justicia ambiental (en el caso de Madrid todas las infraestructuras contaminantes y tóxicas se concentran en barrios del sur y este de la ciudad). Estas líneas de conflicto han sido profundizadas durante los últimos años por lo que se podríamos denominar como “urbanismo de la austeridad”.

Rubén Martínez Moreno (RMM): En una investigación del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) en la que he participado titulada “Barris i Crisi” (Barrios y Crisis) hemos intentado analizar los impactos de la crisis en Cataluña. En ese trabajo, hacemos una cartografía de prácticas sociales que intentan responder a los efectos de la crisis y un análisis de las dinámicas de segregación urbana durante los últimos 10 años. En esta investigación, queda claro que la renta urbana actúa como factor de segregación social, dotando de mayor libertad de elección en el uso del espacio a ciertos grupos sociales pudientes a la vez que actúa como dispositivo de control sobre la movilidad residencial y la agencia de las comunidades más desfavorecidas. Esto ha producido una distribución territorial desigual de los impactos sociales de la crisis. O, dicho de otra manera, la crisis no solo afecta más a unas personas que a otras, sino que se ha incrementado la distancia entre los barrios donde viven grupos sociales con más recursos y los barrios más desfavorecidos. El capitalismo urbano necesita ese tipo de desigualdad territorial para crear campos rentables de producción y absorción de excedentes de capital. La producción de espacio urbano a partir de la mercantilización y la especulación sobre el suelo es una de las principales formas para asegurar ese tipo de territorio fracturado. En ciudades como Barcelona o Madrid, la urbanización se ha usado continuamente para eludir procesos de desvalorización (crisis) y ampliar el circuito de acumulación sobre el territorio. Esa lógica de máquina de crecimiento urbana –que se camufla bajo el chantaje de “sin crecimiento económico no puede haber políticas sociales”– ha producido grandes coaliciones entre élites locales y globales. En definitiva, tenemos ciudades que integran la desigualdad y la producción de periferias en el proyecto urbano, crean espacios no democráticos de decisión directa a manos de holdings financieros y supeditan las políticas sociales al crecimiento y a compensar los impactos que ese mismo modelo urbano produce. Esto supone un ataque directo sobre las condiciones de vida urbana, sobre quién y cómo puede o no subsistir en la ciudad. Eliminar este círculo vicioso formado por elites, especulación sobre el territorio y políticas sociales compensatorias es lo que creo está abriendo y va abrir los principales ejes de conflicto en la ciudad.

NV: ¿En qué medida la ciudad se ha convertido en el nuevo eje de pugna y contestación, ya sea como escenario de las reivindicaciones o como fuente de nuevos conflictos, sustituyendo el lugar que ocupaba la fábrica?

JLFC: Yo comparto que andamos en un tránsito desde la conciencia de clase hacia la conciencia de lugar, que diría Magnaghi, no porque las fábricas hayan desaparecido, sino porque las dinámicas de explotación se han diversificado, dispersado por el territorio y logrado fragmentar a ese idealizado sujeto obrero. Las luchas locales y concretas emprendidas por una pluralidad de sujetos ocurren en los espacios donde se da y reproduce la vida. Las movilizaciones por satisfacer necesidades básicas (PAH, despensas comunitarias, pobreza energética, etc.) y por poner en valor el territorio (luchas vecinales, patrimonio, agroecología, entre otras), sin olvidar o excluir el papel de las luchas obreras, permiten el reencuentro, la reconstrucción de identidades colectivas, nuevas formas de organización y la recreación de lazos comunitarios. No hay que olvidar que la intensidad del conflicto que se puede sostener es proporcional a los consensos sociales construidos en torno a ellos.

Reivindicar la centralidad de lo local no puede suponer caer en localismos románticos, pues conviene articular estas islas en un archipiélago interconectado. El paraguas para hacerlo nos lo ofrece la noción de derecho a la ciudad que no sería tanto una demanda legal individual, traducible al lenguaje jurídico, como un marco bajo el cual pueden agruparse y tejer complicidades las distintas luchas urbanas. Esto constituye una forma de establecer complicidades cognitivas entre movimientos sociales y lograr que las distintas demandas puedan coordinarse y vayan siendo coherentes unas con otras.

RMM: Es interesante revisar los textos de operaistas italianos como Mario Tronti y su actualización a manos de post-operaistas como Paolo Virno. El cambio en el análisis entre unos y otros se encuentra en la respuesta a la pregunta ¿dónde se produce riqueza? Ahora haré una caricatura, pero podríamos decir que los primeros respondían “en la fábrica” y los segundos responden “en el conjunto de la ciudad”. No son posiciones contrapuestas pero tampoco alineadas, aunque sí hay una cosa en la que están de acuerdo unos y otros: allí donde el capital discipline la cooperación y el trabajo para extraer plusvalías será donde emerja el escenario de lucha. De lo que se trata en cada momento es de entender cómo organiza el capital la producción de riqueza y con qué mecanismos extrae rentas de esa producción social. En la ciudad, el principal mecanismo es la financiarización. No solo por la atracción de flujos financieros para los grandes proyectos urbanísticos o por la lógica del ciclo financiero-inmobiliario, sino porque el conjunto de la ciudad se ordena como espacio en el que crear vidas productivas –incluso fuera del espacio laboral– a través de la financiarización de la vida. Vidas de consumo, crediticias, hipotecadas y precarias. Esto no significa que desaparezcan las fábricas y que no haya personas que se vean obligadas a vender su fuerza de trabajo en cadenas de producción para poder sobrevivir. Más bien quiere decir que el capital ha conseguido ampliar sus circuitos de acumulación en el territorio y que ha incrementado su capacidad para extraer plusvalías en el total de la vida urbana. ¿Significa esto que el sindicalismo obrero ahora tiene que ser sindicalismo urbano? No creo. De hecho, la organización barrial, la organización ya no en la fábrica, sino en el territorio y por la defensa del territorio no es algo nuevo. Acompañó y formó parte de los ciclos de movimientos obreros y autónomos de ciclos anteriores. Más bien, creo que hacen falta alianzas entre espacios de sindicación, sean laborales o urbanos. No veo una sustitución de un escenario de conflicto fabril por un escenario de conflicto urbano, pero sí una ampliación y una división territorial de la formas en las que el capital se despliega.

Virno decía que lo que está en juego no es la distribución de la riqueza, sino la redefinición de lo que realmente es la riqueza, una redefinición que en última instancia no es económica y que es posible justamente teniendo en cuenta cómo se ha transformado hoy la economía posfordista. Una práctica de sindicalismo social como la PAH nace cuando se detecta que el sujeto propietario endeudado forma parte de esa producción de riqueza que el capitalismo urbano absorbe. Y allí donde se organiza el capital, hace falta organización social para desmercantilizar el trabajo y la vida en su conjunto. Lo cierto es que la capacidad para organizarse de la clase capitalista está demostrando ser más sofisticada y sólida que la capacidad de las clases sociales desposeídas. Y esta realidad pesa como una losa.

NV: Desde hace un año el municipalismo se ha instalado en los nuevos ayuntamientos del cambio. ¿En qué grado están abordando los conflictos urbanos desde nuevos enfoques?

JLFC: El punto de partida diferencial es que muchas de las personas que han llegado a las instituciones de la mano de estas candidaturas municipalistas vienen de esos conflictos, son personas reconocidas por su compromiso activista y su conocimiento directo de estas situaciones. Su capital político en las instituciones es su experiencia fuera de ellas, que ahora deben combinar con explorar el margen de acción que ofrecen las herramientas institucionales, haciendo frente a todas las inercias y obstruccionismos burocráticos que en estas se dan ante los cambios.

Una vez dicho esto, conviene recordar que si entre los animales se trata de comer o ser comido en política muchas veces se trata de definir o ser definido. Y bajo mi óptica, el principal avance logrado es redefinir algunas problemáticas urbanas, aunque no con la contundencia que los movimientos sociales demandan. Ahora se reconoce que existen conflictos que antes se negaban (hambre y programas de emergencia alimentaria, pobreza energética…) o se descubre la conflictividad latente ante medidas que antes aparentaban consenso (freno a la especulación en la Operación Chamartín…). Este nuevo enfoque pondría el énfasis en recuperar la administración local como institución garante de los derechos de las mayorías sociales y su deber de cuidar a sus habitantes, como dice el slogan de Madrid ciudad de los cuidados.

RMM: La verdad es que veo muy complicado producir políticas que incidan en la estructura de una ciudad fragmentada. En Barcelona se están desarrollando políticas a escala de ciudad que, sin duda, son muy interesantes. En el área de Urbanismo, por ejemplo, se están desarrollando planes públicos como el Pla de Barris o les Superilles que son muy interesantes. El Pla de Barris (plan de barrios) se inicia con una inversión de 150 millones de euros para 15 de los barrios con los índices de vulnerabilidad más altos de la ciudad. El objetivo es poder intervenir positivamente en déficits de equipamientos y urbanísticos, falta de actividad económica, falta de viviendas sociales, etc. El proyecto Superilles es una intervención en algunas zonas de la ciudad para redefinir el espacio público y facilitar espacios comunitarios, espacios lúdicos y de actividad social y cultural, espacios verdes, etc. Entre otros objetivos, lo que se quiere es liberar de tráfico a espacios densificados de la ciudad. Ambos proyectos tienen como objetivo poder ir diseñando un modelo urbano diferente, no centrado en los usos mercantiles del espacio, sino en sus usos sociales. Pero hay un problema. A poco que se mejore la calidad de vida de cualquier entorno urbano, eso puede producir un incremento del valor del suelo. Los procesos de gentrificación, es decir, de sustitución de residentes por segmentos sociales más pudientes debido al encarecimiento de suelo, son una amenaza continua. La falta de control democrático sobre la capa física de la ciudad hace que el suelo se revalorice. Y con las políticas públicas que se están desarrollando puedes compensar esos procesos, pero eso a su vez puede mejorar la mercancía y hacer que tenga mejores opciones de compra o alquiler en el mercado.

Este tipo de contradicciones aparecen continuamente. No es que no tenga solución, pero en parte pasa por políticas metropolitanas (que necesitan coordinación con otros gobiernos locales) y por políticas anticapitalistas. Es decir, intervenciones públicas que, más que compensar los efectos de la mercantilización, busquen desmercantilizar la ciudad. Medidas como la cesión de suelo al municipio en cada operación urbanística, fortalecer la captura de plusvalías inmobiliarias, precios máximos de venta y alquiler por intervención pública, aplicar porcentajes de vivienda pública en proyectos privados, etc. No sé si es un enfoque nuevo, pero desmercantilizar la ciudad debería ser el estribillo que una y otra vez se canta en el himno del municipalismo.

NV: ¿Se puede apreciar una nueva forma de “hacer ciudad” desde estos ayuntamientos, o aún es demasiado pronto? ¿Cuáles serían los principales avances?

JLFC: Hay un giro de volante, no un volantazo, pero toda gran institución tarda mucho tiempo en evidenciar que se está dando un cambio de rumbo. Además conviene recordar que la aritmética exige del apoyo de otros partidos que condicionan la acción de gobierno, y ese es otro factor limitante. En el caso de Madrid hay claros avances en materia de emergencia social como la paralización de desahucios, el acceso a la alimentación, acceso a la sanidad; en cuestiones relacionadas con la transparencia y el aprovechamiento del conocimiento e iniciativa de los técnicos municipales o la descentralización y la puesta en marcha de procesos participativos. Hay una interesante y conflictiva apuesta por redefinir la idea de seguridad, pasando del castigo y la prevención de delitos (que obviamente debe existir) al cuidado, bienestar y corresponsabilidad de la ciudadanía; así como por introducir en la esfera pública cuestiones ambientales con posicionamientos contundentes ante las alertas por contaminación, ayudas a la rehabilitación de viviendas, la apuesta por la recogida selectiva de la fracción orgánica o el apoyo a proyectos pilotos de agrocompostaje, ferias agroecológicas, etc. Otros aspectos destacables serían la reorientación de social de los presupuestos, la recuperación de fiestas populares y de barrio, el apoyo a la economía solidaria o la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública.

Más allá de las comprensivas lentitudes y errores, el municipalismo en este tiempo ha logrado un experimentalismo institucional muy restringido; ha sido poco audaz en la implementación de políticas más innovadoras ligadas a los movimientos sociales. Esta grieta está generando cierta “distorsión activista” en las valoraciones de la acción de gobierno, pues a mayor implicación directa en una temática concreta, mayor tendencia a fijarse únicamente en las ausencias y en lo negativo. Y esto a mí me preocupa.

RMM: Es muy pronto. Es comprensible la ansiedad de vivir cambios contundentes pero creo que hacer diagnósticos cerrados sobre lo que se ha conseguido o no en este ciclo institucional es muy precipitado. Pero, a la vez, me obsesiona un poco cómo el propio diseño institucional y la capacidad de las administraciones públicas para generar rutinas circulares puede limitar cualquier cambio. Existen tantas trabas para echar adelante cualquier proyecto nuevo que temo que la decepción diaria carcoma a quienes han entrado en las instituciones. Sin conocer la actividad diaria a fondo, pero a poco que te asomes ves cosas que funcionan como máquinas de desgaste: la necesidad de alcanzar consensos imposibles en plenos teatralizados, la centralización de las decisiones en figuras únicas y divinizadas, la parálisis que producen los servicios jurídicos con trayectorias conservadoras, la acumulación de regulaciones inútiles pero que dificultan todo trámite. Esa inercia institucional lleva adjunta una invitación al “gestionalismo” que amenaza con absorber el trabajo cotidiano del gobierno local. Montones de tareas ocupacionales llenan las agendas de los nuevos cargos políticos intentando moldear las conductas de quienes acaban de entrar en las instituciones. El cambio institucional es realmente complicado, pero es una misión imposible sin alianzas fuertes con espacios y movimientos sociales ya organizados en el territorio; espacios que no deben operar como redes clientelares, sino como prácticas autónomas con capacidad para producir cambios disruptivos sobre esas inercias.

Hay otro tema que me preocupa relacionado con cómo “hacer ciudad” de otra manera sin que la relación con la institución suponga una traba. Se trata de incluir nuevos modos de hacer a la vez que se produce un espacio institucional óptimo para que crezcan. Pongo un ejemplo. A principios del 2014, durante el gobierno de Xavier Trias en Barcelona, el entonces Gerente de Vivienda aseguraba que la forma de garantizar el derecho a la vivienda estaba en manos de la autoorganización ciudadana. Se lamentaba que, frente a la falta de competencias municipales, no existiesen más cooperativas de vivienda. Por otro lado, un técnico municipal que coordinaba un plan de cesión de espacios para la gestión ciudadana reconocía que no existían figuras jurídicas que arroparan esas prácticas. Eso ha llevado a esas prácticas comunitarias a ser reconocidas administrativamente como una privatización del espacio público. Traducido a la vida real esto significa que los propios colectivos han tenido que pagar licencias para realizar algunas actividades en estos espacios “cedidos a la ciudadanía”. Hay algo muy contradictorio aquí, incluso perverso. Por un lado, se atribuye la responsabilidad de garantizar un derecho social a movimientos cooperativistas. Por otro lado, se interpretan como prácticas privadas a movimientos urbanos que gestionan espacios para dotarlos de acceso público. En el fondo, esa actitud “buenista” del gobierno de Xavier Trias usaba las prácticas ciudadanas para eludir la garantía pública de los derechos y, en ese mismo ejercicio, poder tener controladas a esas prácticas de urbanismo alternativo.

Esto no nos dice que las cooperativas de vivienda sean una amenaza para el derecho a la vivienda o que la gestión comunitaria de espacios sea una forma precaria e irresponsable de gestionar lo público. Más bien, estos casos nos dicen que para “hacer ciudad” de otra manera tienes que contar con prácticas cooperativa y comunitarias, pero que también debes usar toda la potencia jurídica y legislativa de la administración pública para adaptarte a esa realidad, y no esperar que esa realidad social viva se adapte a la institución. Sé que es fácil decirlo y un ejercicio épico conseguirlo, pero sin nueva norma que actúe sobre los cimientos del capitalismo urbano, no hay nueva ciudad.

NV: El objetivo de la participación está hoy enraizado en el discurso político, pero parece que plasmar esa participación tropieza con algunos obstáculos. ¿Qué problemas y retos apreciáis en torno a la participación?

JLFC: La participación forma parte del ADN de estas candidaturas y es una de las líneas de trabajo que en el caso de Madrid se ha ido desarrollando desde el inicio, con dos concejalías implicadas, una más centrada en la participación digital y otra que se relaciona con las asociaciones. El cumplimiento de este compromiso con la proliferación de procesos participativos (Foros Locales, asambleas, Planes Estratégicos de las Áreas, Presupuestos Participativos…) no está exento de algunas tensiones: la inflación de espacios y el síndrome de “reunionitis”, la apertura a la participación individual, que es un acierto, y su compleja articulación con el protagonismo de los tejidos asociativos, la dificultad de integrar la participación en lo estratégico más allá de la definición de propuestas inmediatas.

Otro reto sería la dificultad para encontrar encajes normativos seductores a las iniciativas ciudadanas de corte más activista, que son innovadoras, celosas de su autonomía y que exigen un compromiso político más incómodo ante los medios de comunicación. Y por último, otro riesgo incipiente sería que el natural desarrollo de las estructuras organizativas de estos nuevos municipalismos termine acaparando, compitiendo o trate de suplantar el campo de acción de las organizaciones sociales. Es un tiempo de cambio, de necesarios reacomodos y de buscar fórmulas para sostener una conflictividad creativa, no basada en la confrontación, que ayude a avanzar a los nuevos municipalismos frente a los bloqueos con los que se encuentran.

RMM: En el espacio cooperativo al que pertenezco, La Hidra Cooperativa, estamos colaborando con el Ayuntamiento para pensar, evaluar y poner en marcha formas de participación diferentes. Y lo que hemos visto es que en Barcelona ha habido una trayectoria muy larga de políticas participativas y con fases muy diferentes. En los últimos 30 años, se han ido construyendo más de 600 mecanismos participativos. Algunos más estables, como los Consejos de Barrio o Sectoriales, y otro más puntuales, como las Audiencias Públicas. No todos esos espacios son iguales. Su utilidad depende de factores como la trayectoria organizativa de cada barrio o el nivel de riesgo que asumen los cargos de distrito. Se han hecho muchas investigaciones y evaluaciones de esta arquitectura participativa. Algunas de esas investigaciones muestran que ciertas políticas participativas han acabado incrementando las asimetrías de poder ya existentes. Otras señalan los mecanismos participativos como espacios útiles para recibir información, pero inútiles para incidir en la toma de decisiones o para ejecutar y evaluar políticas. En general, siempre se señala una tendencia al exceso de burocracia y a la inflación de órganos, haciendo que sean espacios lentos y muy limitados para tratar lo que más preocupa a quienes acuden. Se suman otras anomalías como el desgaste que suponen para las prácticas de base y la exclusión de voces críticas o de grupos sociales que no tienen recursos para participar en espacios formales. En Barcelona, esa forma de gobierno supuestamente “horizontal” ha jugado en paralelo a la centralidad de empresas público-privadas, que también ha formado parte del proceso de cambio en la governance de la ciudad.

En el nuevo gobierno, para ilustrar el cambio que se quiere hacer en la participación se habla de “coproducción de políticas” o de “corresponsabilidad con la ciudadanía”. Hay muchas formas de hacer eso. En países como Brasil ha habido procesos de corresponsabilidad que son referencia a la hora de gestionar presupuestos. En Porto Alegre, los presupuestos participativos se consideraron un instrumento privilegiado para movilizar a los más desfavorecidos e invertir las prioridades de gasto a favor de colectivos discriminados por su posición de clase, su condición de género o por su origen étnico. Esto es interesante, ya que creo que si la participación debe servir para algo es para redistribuir el poder. No para consultar a la gente sobre decisiones ya casi tomadas, sino para dar capacidad de acción a quien no tiene, capacidad de gobierno directo a quien ya esté organizado para ejercerla y para producir autonomía social. Esto generará tensiones y puede no contar con consensos amplios, pero las nuevas políticas participativas han de asumir el disenso, lejos de la utopía liberal donde todo el mundo tiene la misma voz y se llega a un acuerdo entre partes. Las promotoras inmobiliarias y la PAH no pueden acudir a un espacio participativo en "igualdad de condiciones" porque no existe tal cosa. Como apuntaba hace casi una década una editorial de la revista La veu del Carrer, «quienes están en los Consejos de Administración ya tienen sus propias formas de participación, tienen ligados sus nombres a la propiedad de los espacios de la ciudad». El caso Caixabank y su control de los servicios básicos de Barcelona habla por sí solo y refleja hasta qué punto están sobrerrepresentados los intereses de las élites y los poderes fácticos. Ahí hay una acumulación de poder brutal. O se ponen en marcha leyes, proceso, canales y mecanismos para dar poder a las voces invisibilizadas o la participación en Barcelona seguirá estando más vacía que una canción de Chayanne.

NV: Público, privado, procomún… ¿Lo común viene a zanjar las tensiones entre lo público y lo privado? ¿Qué papel les corresponde a los comunes urbanos en el diseño de un gobierno de lo local realmente emancipador?

JLFC: Más que una respuesta los comunes urbanos son una pregunta, vienen a problematizar el binomio Estado-Mercado, evidenciando que más allá de dicha dicotomía existe un tercer espacio que se estaría ensanchando. Los comunes serían la expresión de un urbanismo cooperativo intensivo en protagonismo ciudadano y en formas más democráticas de entender lo público (promoviendo la corresponsabilidad y la participación de las comunidades locales, fomentando el manejo de una pluralidad de saberes técnicos y profanos, asumiendo la diversidad de actores y la necesidad de gestionar los conflictos de intereses, entre otras cuestiones), otras formas de satisfacer necesidades (expresivas, culturales, identitarias, de participación, pero también económicas) y de gestionar espacios y recursos (huertos comunitarios, centros sociales, despensas comunitarias, viviendas, grupos de crianza, mercados sociales y otras iniciativas). Parafraseando un dicho zapatista, los comunes urbanos serían la llave para una puerta que todavía no existe. Fragmentos de ciudad desmercantilizados, que funcionan bajo lógicas de gestión colectiva y experimentan nuevas formas de institucionalidad. Iniciativas locales, fragmentarias, parciales pero que pueden resultar inspiradoras para los gobiernos municipales. El reto es apoyarlos, potenciarlos y posibilitar saltos de escala, abrirse a ensayarlos en la coproducción de políticas públicas y arriesgarse a abrir espacio al experimentalismo institucional. ¿Podemos pensar formas alternativas de gestión de empresas públicas? ¿Qué nivel de gestión ciudadana puede lograrse de equipamientos colectivos sin que dejen de ser operativos y funcionales? ¿Qué fórmulas de reconocer institucionalmente esferas públicas no estatales pueden pensarse?

RMM: Hay muchas manera de pensar “lo común”, que es un concepto diferente al de los “bienes comunes”. Si por bienes comunes entendemos los sistemas comunales de gobernanza de un recurso (sea natural, rural, urbano, cognitivo), el común sería la esencia de ese tipo de prácticas, pero también de otras que buscan producir un mundo más justo, como la conquista de derechos sociales. En un ciclo de brutal desposesión social, el común actúa como proceso de reapropiación. En su libro Común, Laval y Dardot recuerdan las palabras de la militante india Vandana Shiva durante La Guerra del Agua en Bolivia que ilustran el enfoque político de estas prácticas de reapropiación de lo común: “Si la globalización es el cercamiento final de los comunes –nuestra agua, nuestra biodiversidad, nuestros alimentos, nuestra cultura, nuestra salud, nuestra educación– recuperar los comunes es el deber político, económico y ecológico de nuestra época”. Esta declaración no solo resume la tendencia a pensar lo común como un proceso de reapropiación de aquello que constituía la sustancia misma de la sociedad (la tierra, el trabajo, los saberes), sino como espacio de embate frente a las prácticas que reproducen la subordinación del Sur frente al Norte.

Respecto a los comunes urbanos y los actuales gobiernos locales, creo que de lo que se trata en primer término es de garantizar públicamente que las prácticas de gestión comunitaria que ya están en marcha en la ciudad puedan seguir existiendo y sostenerse dignamente. Dicho rápido: pasar del hecho al derecho. Hay que trabajar en asegurar que los derechos de uso comunitario sobre infraestructuras, equipamientos o el espacio público cuentan con regulaciones locales óptimas. En Nápoles ya lo han puesto en práctica, y diferentes espacios que ya estaban siendo gestionados comunitariamente en la ciudad han sido decretados públicamente como comunes urbanos. Eso quiere decir que esa comunidad no solo está legitimada socialmente, sino que pasa a ser reconocida públicamente como una forma más de hacer ciudad. No me parece un cambio menor. Que un gobierno local diga alto y claro que en la ciudad no solo existe propiedad pública y privada, sino que hay otras formas de hacer lo público que pasan por comunidades activas en los territorios, es un cambio importante. Lo que tiene que ocurrir en Barcelona es que, por ejemplo, el bloque 11 de Can Batlló que actualmente está gestionado por los vecinos y vecinas del Barrio de La Bordeta en Sants, sea reconocido públicamente como un común urbano. Es decir, que Can Batlló sea reconocida bajo una legislación pública adaptada a esa realidad como una infraestructura público-comunitaria que cumple la función que los vecinos y vecinas deciden a través de mecanismos democráticos. Esto, además, sería una forma de descentralizar el poder y dar capacidad de decisión al territorio, y de eso iba el municipalismo.

NV: Ante el empequeñecimiento del Estado en la esfera pública, muchos servicios están siendo asumidos por prácticas comunitarias. ¿Se trata de un tránsito tranquilo, o plantea dilemas? ¿Hasta qué punto los servicios ofrecidos desde la comunidad pueden acabar siendo instrumentalizados para cubrir los huecos que deja un Estado menguante?

JLFC: Lo común no viene a impugnar la totalidad de nuestros marcos institucionales, sino a arrastrarlos hacia lo social, liberándolos del secuestro del mercado y de las inercias burocráticas. No podemos cuestionar el avance civilizatorio que supone haber construido una esfera pública donde se garantice el acceso universal a derechos (educación, sanidad, servicios sociales, suministros básicos…), aunque sea de forma limitada. Lo común no debe cuestionar lo público sino apostar por reinventarlo mediante su democratización, inspirándose en prácticas autónomas que puedan resultar sugerentes. Existe un riesgo de idealizar lo comunitario, ofrecer relatos simplistas de la transformación social y terminar construyendo una pista de aterrizaje a los imaginarios neoliberales, una oda a lo no-institucionalizado donde el principio de mercado se mueve como pez en el agua, que termina siendo un sálvese quien pueda en versión comunitaria.

RMM: Este es un tema fundamental en el que hay que evitar ambigüedades. En un contexto de recortes sociales y disminución de la capacidad inversora sumado a la necesidad de dar respuesta pública a nuevas demandas sociales, las administraciones locales y, en general, “aquello público” se tienen que reinventar para componer un nuevo e incierto escenario. Es frente a esta nueva realidad que la carencia de recursos público-estatales (ya sean recursos materiales, organizacionales, creativos) conduce a encontrar otras vías a través de prácticas de “corresponsabilidad” con la ciudadanía. Pero no hay que olvidar que, paralelamente a la defensa de un sistema de bienestar de nuevo cuño (commonfare), también vuelve la demanda de un estado mínimo excluyente con perspectiva anarco-capitalista. Este diseño institucional va encaminado a reducir el brazo social de lo público y fortalecer los ámbitos de gestión privada y, también, comunitaria. Si la respuesta a esta crisis es la gestión comunitaria de recursos, esto supone una reinvención de lo público pero acentuando la necesidad de que las instituciones garanticen el acceso universal a los derechos. Insisto en que no puede haber ambigüedades en este terreno. Esos principios de accesibilidad y universalidad son los que han inspirado históricamente la defensa de lo común. De esos principios depende que la gestión comunitaria de recursos sea una vía para sostener temporalmente las quiebras estructurales de un sistema que seguirá produciendo desigualdades o una posible puerta hacia un sistema institucional público-comunitario más igualitario.

NV: Para llevar adelante estas demandas, ¿qué papel le corresponde a las nuevas instituciones, cuál a los movimientos urbanos y cuál a la ciudadanía en su conjunto (la calle)? ¿Qué relaciones se establecen entre ellos?

JLFC: Hace unos años este escenario era “política ficción”; hoy, que es una realidad deseada, se trata de asumir la “política fricción” que conlleva. Esto implica empezar a habitar contradicciones dentro y fuera de las instituciones, salir de la zona de confort y abandonar posiciones resistencialistas. Asumir que va a haber fricciones con los de arriba al tratar de aplicar los programas de regeneración democrática y de transformación social con los que fueron elegidos, lo que implicará tomar medidas contundentes y arriesgadas que necesariamente deben ser apoyadas y sostenidas socialmente. Asumir que va a haber fricciones entre instituciones y movimientos, por cuestiones de fondo y de forma, de espacios y de tiempos. Asumir que habrá fricciones entre las propias dinámicas asociativas, por como posicionarse en el día a día… y que debemos aprender a vivirlas y sobrellevarlas con el menor dramatismo posible.

Un recordatorio hacia arriba sería que esta nueva coyuntura institucional debe tener entre sus aspiraciones prolongar, relanzar y fortalecer la autonomía y capacidad de incidencia de los movimientos sociales y los tejidos sociales. Y hacia abajo, de cara a los movimientos convendría huir de la tentación de convertirse en la vanguardia de la sociedad, y recuperar parte de ese espíritu post 15M donde movimientos y ciudadanía sintonizaban, estaban en la misma longitud de onda. Huir de repliegues identitarios o autorreferenciales y aspirar a ser otra vez “sociedades en movimiento”, como diría Zibechi.

RMM: Por darle una dimensión manejable a la respuesta (¡es una pregunta que da para un libro de 8 tomos!) pienso, de nuevo, en las políticas urbanas que comentaba antes. Para ese tipo de políticas hace falta ampliar el consenso social acerca de las razones de incrementar la intervención pública en lo que se considera terreno privado. Creo que es difícil construir ese consenso si prescindes de la organización social que busca responder a esos conflictos. Puede ser minoritaria, seguramente en algunos casos está “viciada” de sus propias lógicas de contestación frontal contra las instituciones, pero no se puede renunciar a crear espacios de alianza entre movimientos e instituciones. Incluso con movimientos que no consideras totalmente afines o que no están en tu red inmediata. Creo que en Barcelona está creciendo una inercia algo turbia a la hora de pensar que “lo que quiere la gente” no es “lo que quieren los movimientos” y que “los problemas de la gente” no son los mismos que “los problemas de los movimientos”. Me parece que eso simplemente responde a la capacidad de la institución por modular los comportamientos y pensar que “como ahora gobernamos” ya no podemos “actuar como activistas sociales”. La política se hace con las herramientas que uno tiene y con los saberes y destrezas que ha acumulado; ese capital cultural y organizativo es lo más potente que tenemos. Está claro que no es nada fácil pensar la institución como espacio que no ha de gestionar el conflicto sino que ha de ayudar a organizarlo, pero si no se actúa de esa manera, haremos políticas compensatorias que ni por asomo podrán cambiar el modelo urbano. En cualquier caso, quiero creer que esta relación movimientos-instituciones cambiará. De lo contrario, será muy difícil abordar los conflictos urbanos desde nuevos enfoques. Se pueden hacer relatos, se puede incluso ganar el relato, pero si quieres cambios materiales, los movimientos urbanos han de ser tu principal laboratorio de innovación política. Las relaciones movimientos-ciudadanía-institución serán relaciones más basadas en la disidencia que en el consenso, pero es que la ciudad es un espacio con multitud de intereses diversos, y totalmente atravesada por relaciones de poder; lo del consenso democrático era un principio, incluso una ficción, pero no un dogma.

Descargar Coloquio entre Rubén Martínez Moreno y José Luis Fernández Casadevante (pdf)

Diálogos anteriores

Diálogo: Juan Carlos Monedero y Paolo Ferrero. El papel de la izquierda y el nacimiento de las nuevas políticas de cambio en Italia y España, por Monica Di Donato y Riziero Zaccagnini (2016)

Diálogo: Sami Naïr y Rafael Poch-de-Feliú. ¿Hacia dónde va el proyecto europeo?, por Nuria del Viso (2014)

Diálogo: Dina Bousselham, Kati Bachnik y Armanda Cetrulo. Juventud, precariedad y formas de lucha, por Lucía Vicent (2014)

Diálogo: Lourdes Chocano y Silvia Moreno. Crisis socioecológica y educación ambiental en Perú, por Nuria del Viso (2013)

Diálogo: Ángel Martínez González-Tablas y Valpy FitzGerald. El papel de las finanzas a debate, conducido por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2011)

Diálogo: Mari Luz Esteba e Isabel Otxoa. El debate feminista en torno al concepto de cuidados, por Olba Abasolo (2010)

Diálogo: José Manuel Naredo y Jorge Riechmann. Perspectivas sobre el trabajo en la crisis del capitalismo, por Olga Abasolo (2010)

Diálogo: Teresa Ribera, Antonio Ruiz de Elvira y Pablo Cotarelo. Conferencia sobre el Clima de Copenhague (COP 15), por CIP-Ecosocial (2009)

Diálogo: Carlos Duarte, Joan Martínez Alier y María Novo. Cambio climático, por Monica Di Donato (2008)

Diálogo: Andoni García y Jaime Lillo. La crisis mundial de los alimentos, por Mónica Lara del Vigo (2008)

Diálogo: Eduardo González y Francisco Castejón. La energía nuclear a debate: ventajas e inconvenientes de su utilización, por Mónica Lara del Vigo (2007)

Diálogo: David Chandler y Daniele Archibugi. Las intervenciones internacionales: ¿cuánto derecho, cuánta obligación?, por Nieves Zúñiga (2006)

Diálogo: David Held y Heikki Potomäki. Los problemas de la democracia global (2006)

Muchas ganas y trabajo en equipo para comenzar el curso 16-17

Con el protagonismo inesperado del calor, la mayor parte de la plantilla docente y no docente de FUHEM acudió a la Jornada Inaugural del curso 2016/17. En ella, la dirección ofreció una rendición de cuentas de carácter institucional y se anticiparon algunas de las líneas de trabajo y prioridades para el curso que comienza. Entre otros temas, la reflexión se centró en la implantación del Proyecto Educativo FUHEM; la incorporación de la dimensión ecosocial al currículo y a los recursos didácticos; el desarrollo de proyectos relacionados con la convivencia escolar y la evaluación de los procesos de aula.

En total, fueron más de nueve horas de convivencia y trabajo en grupo, charlas y planes de futuro… Mucha reflexión y mucho diálogo que hemos intentado resumir en este video.

La mirada institucional: rendir cuentas y sembrar ilusión

En su intervención, Ángel Martínez González-Tablas, Presidente del Patronato de FUHEM, puso el énfasis en cuestiones que marcan el presente y el futuro de la Fundación, cuyo cincuentenario ha servido para generar documentos y reflexiones que dan la pauta; y en los hechos que marcarán el 2017: el cambio de estatutos, el traslado de la sede central de FUHEM a los locales que ocupó el Colegio Santa Cristina y el propósito de articular la amplia base social que ha estado y quiere seguir estando vinculada a FUHEM aunque haya finalizado su etapa escolar. En una segunda parte de su discurso, el presidente de FUHEM destacó el contexto en el que se desarrolla nuestro Proyecto Educativo: un momento en el que el debate político oculta cuestiones esenciales del debate educativo y al hablar de la escuela concertada se omite una reflexión sobre los costes reales y la necesidad de una auditoría sobre los gastos, para romper el “cinismo estructural en el que conviven las prácticas abusivas sobre los servicios públicos y al mismo tiempo no se cubren los costes necesarios para ofrecer la calidad y los servicios que la sociedad y las familias demandan”.

Por último, Ángel Martínez reflexionó sobre el nivel de sobrecarga de trabajo que se genera en la práctica cotidiana y la capacidad de todos para implantar los cambios que queremos impulsar. Animando a todos los presentes a poner lo mejor de sí mismos, a liberar sus potencialidades, concluyó su intervención.

A continuación, intervino Yayo Herrero, Directora General de FUHEM, que también hizo alusión al contexto actual, dominado por la incertidumbre en las instituciones, los fenómenos originados por las múltiples crisis a las que nos enfrentamos y el surgimiento de numerosas alternativas ante los mismos. Concretando la realidad en el plano educativo, Yayo Herrero reconoció que para FUHEM la situación no es cómoda dado que nuestros planteamientos se acercan a los de la escuela pública, que nos reconoce y nos invita a participar en sus iniciativas, y se interesa por nuestros proyectos y publicaciones. Aunque al mismo tiempo, por razones presupuestarias, nos vemos forzados a pedir unas cuotas sin las cuales el proyecto es inviable, dado que suponen el 20% del presupuesto, y nos desagradan porque ponen barreras a unos centros que quieren ser abiertos e inclusivos. Yayo Herrero continúo su intervención haciendo un repaso a cuestiones que afectan a la organización de FUHEM, explicando la situación y las líneas de mejora en los ámbitos de la gestión patrimonial, los recursos humanos, la transparencia y la comunicación, tanto externa como interna, las publicaciones y las distintas iniciativas para ampliar nuestra potencialidad gracias al trabajo en red con otras entidades y a la apertura de la propia FUHEM, a partir del voluntariado, el tejido social que se genera en torno a nuestros colegios y el interés por mantener esos vínculos más allá de lo estrictamente escolar. Finalmente, Yayo Herrero reconoció que todos los procesos y proyectos que están en marcha, al igual que todos los que se desarrollan cada año en nuestros centros escolares, son generadores de ilusión, la misma que animó a mantener para el nuevo curso, con el fin de seguir haciendo crecer el proyecto de FUHEM.

Por último, intervino Santiago Álvarez, director del Área Ecosocial de FUHEM, que partiendo de los contenidos de los dos últimos números de la revista PAPELES, que todos los profesores pueden solicitar de forma gratuita, sirvieron para ejemplificar algunas de las conexiones entre el trabajo de FUHEM Ecosocial y el Área Educativa: el afán de conocimiento, la ciencia como herramienta de transformación, la reflexión sobre nuestra forma de ser y estar en el mundo. Concluyó su intervención animando a los docentes a visitar la web de FUHEM Ecosocial, estar al tanto de esos contenidos y del Boletín ECOS; y manifestó el deseo de que el trabajo conjunto de las dos áreas de FUHEM sirva a esa transformación urgente y necesaria de nuestro mundo, un camino hacia otros valores y actitudes que alumbren una sociedad nueva.

Reflexiones sobre la implantación del Proyecto Educativo de FUHEM

Tras agradecer al director de Hipatia, que disfruta de una excedencia, su trabajo de estos años y dar la bienvenida a los dos nuevos directores del Colegio, en una nueva fórmula de dirección doble, más acorde con el tamaño del centro, Víctor Rodríguez Muñoz, Director de FUHEM Educación, ofreció una presentación dividida en tres partes: la rendición de cuentas sobre lo realizado el curso pasado, la presentación de las líneas estratégicas del nuevo curso escolar y la reflexión sobre algunos aspectos del Proyecto Educativo de FUHEM.

En su exhaustiva intervención, no faltaron las referencias a las metodologías, la convivencia, la evaluación de los procesos de aula, la armonización de los procesos educativos y de gestión, la proyección externa, la dimensión ecosocial, la formación y la innovación, las nuevas publicaciones, las competencias y los contenidos del aprendizaje. Víctor Rodríguez puso el énfasis en los valores que constituyen las señas de identidad del Proyecto Educativo de FUHEM, muy vinculados a lo que ahora denominamos perspectiva ecosocial, y a una inclusión educativa que aspira a ser una educación diferenciada para todas y todos.

El Director del Área Educativa de FUHEM subrayó la importancia del “para qué” por encima del “qué” enseñar, con frases provocadoras como “el temario no existe” y “la evaluación no es para poner notas”, en una intervención que suscitó aplausos espontáneos y animó a la experimentación y a ser coherentes con un Proyecto Educativo que deja amplios márgenes a los docentes y a los centros para ser protagonistas en la innovación y la mejora de su día a día.

La incorporación de la dimensión ecosocial al currículo y la elaboración de recursos didácticos

La última sesión de la mañana consistió en una exposición realizada por Luis González Reyes, Fernando Mazo y Azahara García, quienes presentaron el trabajo que, durante el pasado curso escolar, desarrollaron dos grupos de trabajo formados por docentes y miembros del equipo investigador de FUHEM Ecosocial.

Como resumió Luis González, coordinador inter-áreas de FUHEM, su objetivo ha sido reflexionar sobre la elaboración de recursos didácticos que incorporen la dimensión ecosocial al currículo, con el fin de facilitar la práctica docente diaria desde un enfoque transversal y globalizador, que contemple todas las etapas y asignaturas, y que tenga su reflejo tanto a nivel de contenidos como de metodologías.

A continuación, intervino Fernando Mazo, profesor del Colegio Lourdes, quien explicó la tarea desarrollada en la revisión de los materiales didácticos disponibles. Una vez realizada la evaluación de lo que hay, quedan amplios márgenes de mejora para hacer materiales que supongan innovar y transformar, que sean más baratos para las familias y que constituyan una fuente de ilusión para la plantilla. Por su parte, Azahara García, profesora del Colegio Hipatia, resumió el trabajo que ha hecho el grupo cuyo tarea se ha centrado en los contenidos, buscando la intersección entre el currículo oficial y los objetivos ecosociales.

A partir de estos planteamientos y de la puesta en común de lo realizado hasta la fecha, todos los asistentes fueron distribuidos en grupos para reflexionar sobre aspectos concretos que tendrán un desarrollo posterior en los colegios de FUHEM.

Convivencia en los centros educativos de FUHEM

Tras la comida, la sesión de tarde comenzó con una presentación, por parte de los tres colegios de FUHEM, sobre los proyectos que vienen realizando para mejorar la convivencia escolar.

Gema Quintana y Santiago Medina fueron los encargados de explicar la experiencia desarrollada en el Colegio Lourdes, encaminada a mejorar la convivencia a través de la creación de lazos afectivos entre los distintos miembros de la comunidad educativa. ¿Cómo lo han logrado? Creando espacios para la ayuda mutua, con charlas y talleres. También se ha retomado el trabajo de mediación con nuevos voluntarios.

Por parte de Hipatia intervinieron Marta González Reyes, José Manuel García Vallés y Carlos Carricoba, quienes explicaron que si la buena convivencia siempre es importante en un centro escolar, ésta es aún más necesaria en un colegio como Hipatia: un colegio nuevo, con un alumnado muy heterogéneo y una extensión que ocupa medio kilómetro. Partiendo de que la heterogeneidad y la diversidad son un valor y que la convivencia no excluye el conflicto, se han realizado muy distintos tipos de intervención, que contempla el Modelo Dialógico de Convivencia, y se ejemplifican en actuaciones como: educar con el ejemplo, los grupos interactivos, el cuidado del espacio, la dinamización del patio, los juegos sin balón y el fomento del diálogo y la participación. Además, Hipatia ha participado en el programa SocioEscuela de la Comunidad de Madrid.

Por último, en nombre de sus compañeros del colegio Montserrat intervino David Sebastián quien, a través de un montaje audiovisual, se centró en el proyecto que el Colegio está desarrollando en las redes sociales, teniendo en cuenta que hoy en día, los alumnos no solo conviven en el centro escolar sino también y, en ocasiones mucho más, a través de sus dispositivos electrónicos. Comportarse en las redes sociales y aprender a usarlas son también elementos clave para la convivencia escolar.

Avances en la evaluación de los procesos de aula

Elena Martín Ortega, miembro del Consejo Asesor del Área Educativa de FUHEM, fue la responsable de cerrar la sesión de trabajo abordando uno de los procesos que se realizó el curso pasado y que tuvo por objeto evaluar los procesos de aula que se dan en todos los centros de FUHEM, con el fin de impulsar procesos de mejora. Tras exponer algunas cuestiones técnicas del sistema empleado (combinación de fuentes y métodos, número de respuestas por colectivos), Elena Martín Ortega explicó que la tarea que queda por delante es devolver toda la información que se ha obtenido tanto a nivel individual como por etapas, para que cada docente pueda reflexionar e implantar su propio proyecto de mejora. También ofreció un primer avance de las conclusiones que se pueden obtener con una lectura global de los resultados. Estas apuntan a una satisfacción alta de toda la comunidad escolar, docentes, familias y alumnos, hacia los procesos de aula; que el cuidado del alumnado es una prioridad y un logro; que el profesorado se muestra comprometido con la innovación y la mejora; que los deberes cumplen su función y no son un problema; y que, aunque se aprecian estos rasgos comunes, también se evidencian diferencias entre los centros, lo que supone una fuente de riqueza. Elena Martín concluyó su intervención deseando que este proceso, que ha sido claramente externo, se reconvierta en interno para cumplir sus objetivos.

Entrevista a Jordi Mir

Con motivo del 50 aniversario de la fundación del emblemático Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB), Salvador López Arnal conversa con Jordi Mir, doctor en Humanidades, profesor de la UPF y la UAB e investigador interesado en la filosofía moral y política, la historia de las ideas y el pensamiento y la actuación de los movimientos sociales, sobre las implicaciones y dificultades de la aparición de este sindicato en la democratización de la Universidad en un clima de dictadura, y que, de hecho, rompió con uno de los pilares del régimen, como era el Sindicato Español Universitario (SEU). Así, abrió la puerta al surgimiento de movimientos similares en otras universidades españolas.

Salvador López Arnal (SLA): Vamos a celebrar dentro de muy poco el 50 aniversario de la fundación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona. Antes de entrar en materia: ¿Quiénes podían acceder y accedían de hecho a la universidad barcelonesa en aquellos años? ¿Eran muchos los estudiantes de aquel tiempo?

Jordi Mir García (JMG): Para empezar a situarnos, o para situar a las personas que no conozcan su historia, conviene tener presente que la universidad funcionaba como un espacio de reproducción de las élites. En la década de los sesenta fue el lugar de formación de jóvenes que tenían que estar en el poder económico, político… Las personas que llegaban a la universidad eran mayoritariamente hijos de las clases altas, pero las becas empezaban a permitir el acceso a otros perfiles. Hablo de hijos porque los estudiantes eran mayoritariamente varones. La sociedad de la época tendía a considerar que el lugar de la mujer no era el estudio superior ni tantos otros espacios que estaban principalmente reservados a los hombres. Había barreras de clase y género en el acceso a la universidad. Solo un porcentaje pequeño de la población podía ir a la universidad, aunque empezaba a crecer.

SLA: ¿Qué fue, qué crees que significó el SDEUB en aquellos años sesenta del pasado siglo en una ciudad como Barcelona?

JMG: Me parece que el proceso que llevó a la constitución del SDEUB fue un hecho excepcional, por lo singular y por su significado. Diría que hay cosas parecidas, pero pocas de tanta dimensión. De entrada porque rompieron con uno de los pilares del régimen, como lo era el SEU (Sindicato Español Universitario) y el modelo de universidad impuesto. Existía un sindicato franquista, el SEU, un sindicato que era un instrumento de control pero que también podía permitir espacios de cierta libertad (revistas, teatro, cine...). Estudiantes no franquistas empezaron a incorporarse al SEU para utilizarlo en beneficio propio. En 1965 las elecciones estudiantiles las organizaron autónomamente los estudiantes. Llegó un momento que se planteó dejar de utilizarlo en la oscuridad y hacer explícita la ruptura, la capacidad de autorganización. El SEU estaba muerto, y las APE, que se quiso que fueran su continuidad, no serían atendidas por los estudiantes de Barcelona. Era tiempo de que el sindicato estudiantil, que la universidad, dejara de ser franquista y respondiera a la idea de democracia que desde el estudiantado crítico se estaba haciendo vivir. Era una ruptura con el régimen. Y lo hicieron posible centenares de jóvenes con el apoyo de un pequeño grupo del profesorado.

[Seguir leyendo la entrevista...]

Descarga Entrevista a Jordi Mir (pdf)

Entrevistas anteriores

Entrevista a Alfredo Caro-Maldonado, por Salvador López Arnal (2016)

Entrevista a Miguel Ángel Soto, por Monica Di Donato (2016)

Entrevista a Jesús Núñez Villaverde, por Nuria del Viso (2016)

Entrevista a Carme Valls Llobet, por Nuria del Viso (2016)

Entrevista a Miguel Candel, por Salvador López Arnal (2015)

Entrevista a Bill McKibben, por José Bellver (2015)

Entrevista a Yanis Varoufakis, por Nick Buxton (2015)

Entrevista a Mario Espinoza Pino, por Salvador López Arnal (2015)

Entrevista a Richard Heinberg, por Luis González Reyes (2015)

Entrevista a Renzo Llorente, por Salvador López Arnal (2015)

Entrevista a Eduardo Garzón, por Salvador López Arnal (2015)

Entrevista a Fefa Vila y Begoña Pernas, por FUHEM Ecosocial (2015)

Entrevista a Marina Subirats, por Nuria del Viso (2015)

Entrevista a Javier de Lucas, por Nuria del Viso (2014)

Entrevista a Cristina Carrasco, por Olga Abasolo y Lucía Vicent (2014)

Entrevista a Gérard Duménil y Dominique Lévy, por Bruno Tinel (2014)

Conversación con Manfred Max-Neef, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2014)

Entrevista a Michael Löwy, por Rafael Díaz Salazar (2014)

Entrevista a Antonio Elizalde Hevia, por José Luis Fernández Casadevante (2014)

Entrevista a Silvia Federici, por Tesa Echeverria y Andrew Sernatinguer (2014)

Entrevista a Marta Antonelli y Francesca Greco, por Monica Di Donato (2013)

Entrevista a Alberto Magnaghi, por José Luis Fernández Casadevante y Nerea Morán Alonso (2013)

Entrevista a Igor Sádaba, por Olga Abasolo (2013)

Entrevista a Giuseppe De Marzo, por Nuria del Viso (2013)

Entrevista a Rafaela Pimentel, por Lucía Vicent (2013)

Entrevista a Mar Nuñez, por Olga Abasolo (2013)

Entrevista a Daouda Thiam. Con testimonio de Sini Sarry, por Nuria del Viso (2013)

Entrevista a Rafael Poch-de-Feliu, por Salvador López Arnal (2013)

Entrevista a Endika Zulueta, por Equipo FUHEM Ecosocial (2013)

Entrevista a Sabino Ormazabal, por José Luis Fernández Casadevante (2013)

Entrevista a Susan George, por Nuria del Viso (2013)

Entrevista a Jorge Riechmann, por Salvador López Arnal (2012)

Entrevista a Antonio Turiel, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2012)

Entrevista a Raúl Zibechi, por José Luis Fernández Casadevante (2012)

Entrevista a Carlo Petrini, por Monica Di Donato (2012)

Entrevista a Rafael Feito, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2012)

Entrevista a Eduardo Gudynas, por Nuria del Viso (2012)

Entrevista a Mbuyi Kabunda, por Nuria del Viso (2012)

Entrevista a Rafael Poch-de-Feliu, por Salvador López Arnal (2012)

Entrevista a Carlos Martín Beristain, por Nuria del Viso (2012)

Entrevista a Chatherine W. de Wenden, por Antonio Izquierdo (2012)

Entrevista a Eduard Rodríguez Farré, por Salvador López Arnal (2012)

Entrevista a Saturnino "Jun" Borras, por Nuria del Viso (2011)

Entrevista a Harald Welzer, por Nuria del Viso (2011)

Entrevista a Loretta Napoleoni, por Nuria del Viso (2011)

Entrevista a Bonnie Campbell, por Nuria del Viso (2011)

Entrevista a Samuel Ruiz, por Cristina Ávila-Zesatti (2011)

Entrevista a Danielle Nierenberg, por Monica Di Donato (2011)

Entrevista a Antonio Ruiz de Elvira, por Monica Di Donato (2011)

Entrevista a Karen Marón, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2011)

Entrevista a Víctor M. Toledo, por Monica Di Donato (2010)

Entrevista a Narciso Barrera-Bassols, por Monica Di Donato (2010)

Entrevista a Juan Carlos Gimeno, por Monica Di Donato (2010)

Entrevista a Juan Gutiérrez, por Amador Fernández-Savater (2010)

Entrevista a Pepe Beunza, por José Luis Fernández Casadevante y Alfredo Ramos (2010)

Entrevista a Emilio Lledó, por Olga Abasolo (2010)

Entrevista a Juan Andrade, por Salvador López Arnal (2010)

Entrevista a Miguel Manzanera Salavert, por Salvador López Arnal (2010)

Entrevista a Eduard Rodríguez Farré, por Salvador López Arnal (2010)

Entrevista a Silvia L. Gil, por Salvador López Arnal (2010)

Entrevista a Miguel Ángel Rodríguez Arias, por Salvador López Arnal (2010)

Entrevista a Pablo de Greiff, por José Luis F. Casadevante y Alfredo Ramos (2010)

Entrevista a Serge Latouche, por Monica Di Donato (2009)

Entrevista a Alberto Acosta, por Matthieu Le Quang (2009)

Entrevista a Gerardo Pisarello, por Salvador López Arnal (2009)

Entrevista a José Luis Gordillo, por Salvador López Arnal (2009)

Entrevista a Francisco Fernández Buey, por Nuria del Viso (2009)

Entrevista a Paul Nicholson, por Nuria del Viso (2009)

Entrevista a Alfredo Embid, por Salvador López Arnal (2009)

Entrevista a Miquel Porta Serra, por Salvador López Arnal (2009)

Entrevista a Rafael Feito, por Salvador López Arnal (2009)

Entrevista a Ignacio Perrotini Hernández, por Salvador López Arnal (2009)

Entrevista a Joan Martínez Alier, por Monica Di Donato (2009)

Entrevista a Federico Aguilera Klink, por Salvador López Arnal ( 2008)

Entrevista a Sergio Ulgiati, por Monica Di Donato (2008)

Entrevista a Arcadi Oliveres, por Nuria del Viso (2008)

Entrevista a Ramón Fernández Durán, por Nuria del Viso (2008)

Entrevista a Antonio Elizalde, por Nuria del Viso (2008)

Entrevista a Jorge Riechmann, por Nuria del Viso (2008)

Entrevista a Rodolfo Stavenhagen, por Nieves Zúñiga (2008)

Entrevista a Saskia Sassen, por Nieves Zúñiga (2007)

22 de Septiembre. Día Sin Coches

Dentro de la Semana Europea de la Movilidad (SEM), campaña de concienciación dirigida a sensibilizar a los/as responsables políticos y a los/as ciudadanos/as sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.