Nuevas incorporaciones al Patronato de FUHEM

El Patronato de FUHEM ha aprobado la incorporación de tres personas más al máximo órgano de representación de la entidad. Se trata de Fco. Javier Rico, Mª Eugenia Rodríguez Palop y José García del Pozo, cuya incorporación se hará efectiva una vez concluya su relación laboral con FUHEM, dado que ningún miembro del Patronato puede recibir contraprestación económica alguna por parte de la Fundación.

• Fco. Javier Rico es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Extremadura (1997). En 1998 comenzó su carrera profesional como responsable financiero de varias empresas, primero en Extremadura y, a partir de 2003, en Madrid.

• Fco. Javier Rico es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Extremadura (1997). En 1998 comenzó su carrera profesional como responsable financiero de varias empresas, primero en Extremadura y, a partir de 2003, en Madrid.

En 2005, decidió dar un giro profesional a su carrera y, por motivos vocacionales, dedicarse a la docencia. Empezó a impartir clases en FUHEM, donde descubrió, según nos cuenta, que otra educación es posible, trabajando en los colegios Lourdes, Montserrat y Santa Cristina. En 2009, pasó a la enseñanza pública. Actualmente es profesor de Economía en Bachillerato en la educación pública madrileña.

Además de algunos artículos en medios digitales, ha publicado el álbum ilustrado Crisis (Ediciones Emilianenses, 2009).

• María Eugenia Rodríguez Palop es licenciada en Derecho por ICADE-Universidad Pontificia Comillas (1993), y Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, (2000). Es profesora e investigadora en varias universidades, tanto españolas como extranjeras. Actualmente, es coordinadora de Relaciones Internacionales e Institucionales del Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas" (UC3M), Coordinadora de la Cátedra Unesco "Violencia y derechos humanos: gobierno y gobernanza", Subdirectora de la Cátedra “Antonio Beristain” de Estudios sobre el Terrorismo y sus Víctimas, y Directora de la Cátedra "Norberto Bobbio" de Igualdad y No Discriminación, en el citado Instituto.

• María Eugenia Rodríguez Palop es licenciada en Derecho por ICADE-Universidad Pontificia Comillas (1993), y Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, (2000). Es profesora e investigadora en varias universidades, tanto españolas como extranjeras. Actualmente, es coordinadora de Relaciones Internacionales e Institucionales del Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas" (UC3M), Coordinadora de la Cátedra Unesco "Violencia y derechos humanos: gobierno y gobernanza", Subdirectora de la Cátedra “Antonio Beristain” de Estudios sobre el Terrorismo y sus Víctimas, y Directora de la Cátedra "Norberto Bobbio" de Igualdad y No Discriminación, en el citado Instituto.

Ha publicado varios libros en coautoría, así como artículos y trabajos sobre movimientos sociales, reivindicaciones y derechos emergentes, intereses colectivos, bienes comunes, desarrollo sustentable y decrecimiento, republicanismo, feminismos y derechos de las mujeres, y el terrorismo y sus víctimas.

Con estas incorporaciones, se cubren las bajas de Pedro Martín Capellán, fallecido en mayo de 2014, y Justa Montero Corominas que, por motivos personales, dejó su puesto en el Patronato y seguirá apoyando la labor de FUHEM desde el Consejo Asesor del Área Ecosocial.

En su nueva composición, el Patronato de FUHEM queda integrado por siete personas: Ángel Martínez González-Tablas (Presidente); Javier Gutiérrez Hurtado, (Vicepresidente); Mª Luisa Rodríguez García-Robés, (Secretaria); y los vocales Alicia Torrego Giralda, Fernando Prats Palazuelo, Fco. Javier Rico y Mª Eugenia Rodríguez Palop.

Éxito de las Jornadas con Ciencia en la Escuela

Las Jornadas Con Ciencia en la Escuela han llenado las instalaciones del Círculo de Bellas Artes de alumnado deseoso de compartir su experiencia científica con otros estudiantes y con el público en general. Docentes, Premios Nacionales de Ciencia en Acción, investigadores y el músico Xavi Lozano participaron en las actividades paralelas.

Estas Jornadas, organizadas por FUHEM Educación y el CBA, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la editorial SM, pretenden hacer más próxima la ciencia a los ciudadanos, presentándola de una manera atractiva e incorporando un alto grado de participación. Como en anteriores ediciones, alumnos y alumnas de trece centros de Madrid, entre ellos los de los colegios de FUHEM, Hipatia y Montserrat, son los verdaderos protagonistas.

El programa de este año, que detallábamos en una noticia anterior, ofrece la Feria Científica y una amplia variedad de actividades complementarias. En la Feria Científica, alumnos y alumnas de Primaria, ESO, Bachillerato y de un centro de Formación de Adultos, creadores de distintas propuestas, explican los proyectos que han desarrollado en sus respectivos centros educativos con la misma pasión que en años anteriores, logrando captar la atención del público y transmitir su interés por la ciencia.

El Salón de Baile del Círculo de Bellas está invadido por alumnos y alumnas, y por visitantes de todas las edades. Recorriendo los stands de los distintos colegios, podemos aprender mucho de ciencia y de arte, puesto que todos los experimentos vinculan ambos ámbitos, aportando talento e imaginación junto con rigor científico: las ondas de la luz, las sustancias que transforman los colores y la textura de los materiales, la belleza de la física, los misterios del sonido y la robótica… son algunas de las propuestas que se ponen al alcance del público. Muchas de ellas pueden parecer magia pero… ¡son pura ciencia!

No podemos contarlo todo… pero en nuestra página de Facebook se puede ver una primera selección de fotos de estas Jornadas que también han tenido su lugar en Twitter, con el hashtag #ConCiencia5.

Actividades paralelas

Además de la Feria Científica, el resto de las actividades, emplazadas en distintos espacios del Círculo de Bellas Artes, han propuesto: encuentros con los Premios Nacionales de Ciencia en Acción; los “Cotidiáfonos” de Xavi Lozano, que interpreta composiciones musicales a partir de instrumentos cotidianos; la propuesta de ciencia solar en la Azotea; y una mesa debate en torno al “Año Internacional de la Luz”.

A continuación, puedes ver un video del primer “Science corner”, protagonizado por el Premio Nacional de Física en Acción, Juan Tomé, junto a Cruz Ibarra. Con el título Física del rock and roll, han sorprendido a los viandantes, mostrando todas las leyes y los conceptos físicos que se esconden y se practican en este estilo de baile: las leyes de la inercia y la gravedad, el choque elástico e inelástico, y el lanzamiento parabólico, entre otros muchos.

El resto del programa incluyó la participación de Fernando Prada, con La mirada infrarroja; Pablo Nacenta, con La física y Tintín; Rafael Gª Molina con ¿Qué hace un físico como yo en un sitio como este?; Juan Antonio García-Monge, con Ciencia a pie de calle y Jorge Barrio, con Mójate con la física.

Por su parte, Xavi Lozano, músico multiinstrumentista integrante de formaciones como Bufa & Sons, propuso “Cotidiáfonos”, interpretando piezas musicales con objetos cotidianos que se han convertido en instrumentos de viento.

Por último, las Jornadas se cerraron con una propuesta en torno al “Año internacional de la Luz”, con la presencia activa de los centros educativos participantes en las Jornadas que mostraron, mediante exposiciones de cinco minutos de duración, un experimento sobre la luz.

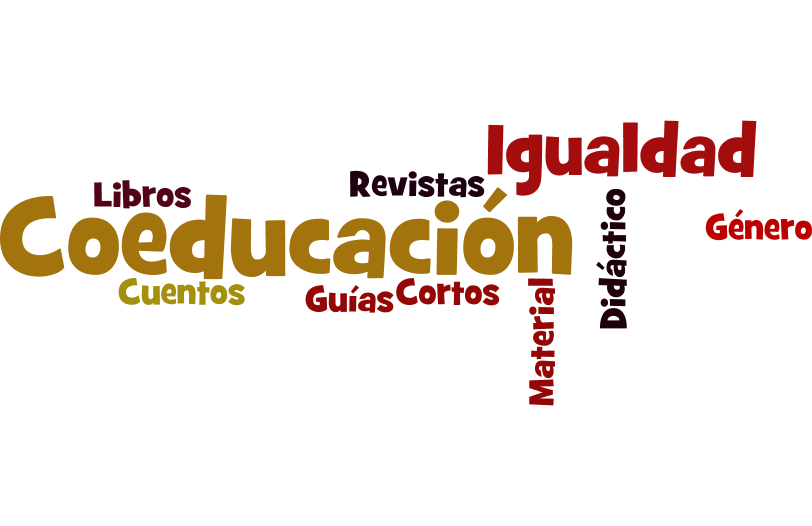

SELECCIÓN DE RECURSOS: Desigualdad de género en educación

De nuevo nos encontramos en la víspera de la celebración del Día Internacional de la Mujer, y una vez más desde FUHEM Ecosocial diseñamos un Boletín que aborda alguna problemática que visibilice la falta de igualdad entre hombres y mujeres.

Haciendo un poco de memoria recordamos los dos boletines anteriores publicados en torno al 8 de marzo:

ECOS 22 (marzo de 2013) Desigual impacto de las crisis en las mujeres

La crisis económica y los recortes adoptados en respuesta están generando duros efectos sociales, reflejados en las cifras de paro, desahucios y avance de la pobreza, que impactan en toda su crudeza en los hogares. Pero no afectan por igual a todos los miembros de la familia; se muestran más duros con los menores, que presentan más riesgo de pobreza, y las mujeres, que asumen el trabajo derivado del recorte de servicios públicos y, en muchos casos, las dificultades impuestas por menos ingresos.

Este número del boletín ECOS aborda estas cuestiones a través de los análisis de Lucía Vicent, sobre el impacto de la crisis en los hogares; Carmen Castro, que trata los efectos de los recortes en las mujeres; Astrid Agenjo, sobre las respuestas frente a la crisis de cuidados; y Yayo Herrero, que aporta pautas desde el ecofeminismo para avanzar hacia una economía al servicio de las personas. El número se completa con una entrevista a Justa Montero y la habitual selección de recursos que hacemos desde el Centro de Documentación Virtual.

ECOS 26 (marzo 2014) Nuevos retos del debate feminista ante la Gran Involución

La actual destrucción de la red pública de protección social, la intensificación de la represión de la protesta popular y el recorte de derechos sociales, civiles y políticos −lo que hemos denominado la "Gran Involución"− afecta de forma diferenciada y con especial crudeza a las mujeres. En este boletín con ocasión del 8 de marzo examinamos estas cuestiones a través de una entrevista a la activista Silvia Federici y los análisis de Justa Montero, Olga Abasolo, Lucía Vicent y Ana del Pozo, todas ellas vinculadas a FUHEM. Este boletín se completa con una selección de organizaciones e iniciativas sobre mujer y género incluida en la sección En Red, y nuestra selección de recursos sobre los efectos que la Gran Involución está teniendo en las mujeres, publicada en la esta sección.

El Boletín de este año, ECOS 30 (marzo 2015) trata sobre la Construcción de la desigualdad de género en la educación

Los grandes avances en la igualdad de niñas y mujeres en las últimas décadas no están siendo suficientes para trascender el sesgo de género que impregna las estructuras y las relaciones de poder en la escuela, un reflejo de lo que ocurre en el cuerpo social. A la tarea de revertir esta inercia se une ahora la precarización y mercantilización del sector educativo en el marco de la ideología neoliberal, donde se observa cierto ascenso de nociones esencialistas justificadoras del status quo; desde otras posiciones se avanza en la transversalización de género en sus propuestas educativas. Estas y otras cuestiones se abordan en los análisis de Carmen Rodríguez, Gema Martín, Nieves Salobral, Olga Abasolo y Ana del Pozo, y en las dos entrevistas que incluye este boletín a Marina Subirats y a Fefa Vila y Begoña Pernas. Desde En red se recogen organizaciones que actúan en género y educación.

El boletín cuenta además con esta selección de recursos del Centro de Documentación Virtual, donde podemos consultar materiales en diferentes formatos: libros, revistas, artículos, guías didácticas, cuentos, cortometrajes, para abordar cómo se produce esta construcción de la desigualdad en educación y ofrece materiales para trabajar en el aula sobre otra forma de educar, en igualdad de derechos, de oportunidades, “reconstruir una educación con perspectiva de género”. Se incluye también un blog y una web especializados, a través de los cuales podremos encontrar iniciativas, proyectos, y, sobre todo, mucha documentación al respecto.

HERRAMIENTA DOCUMENTAL: Tesauro de Mujeres

La colección de la Biblioteca de Mujeres consta de unos 25.000 volúmenes, además de revistas, tebeos, carteles, chapas, sellos... Contiene algunas obras del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX, imposibles de conseguir hoy día, ya descatalogadas y compradas en librerías de viejo, en el Rastro y en Ferias del Libro Antiguo.

La sede de la Biblioteca estuvo de 1985 a 1997 en la calle Barquillo 44, donde se fundó, y fue lugar histórico para el Movimiento Feminista de Madrid. Desde enero de 2012 la colección de la Biblioteca se encuentra en el Museo del Traje (Madrid).

La Biblioteca de Mujeres es, en sí misma, un testimonio de la lucha de las mujeres, pues se creó en el momento de reivindicación del movimiento feminista de España, y también porque es el resultado de la colaboración de muchas mujeres que han pasado por allí durante estos 20 años y de miles de horas de trabajo no remunerado, sin la cual la Biblioteca no hubiese llegado a ser lo que es: "una pequeña pero importante colección".

El reconocimiento y la importancia de esta BdM está avalada por los agradecimientos de las investigadoras/es en sus publicaciones y por la solicitud de alguna de sus publicaciones para exposiciones, como las realizadas en la Biblioteca Nacional: "El voto de las mujeres, 1877-1978" en 2003 y la de "Biblioteca en guerra" en 2005.

La biblioteca cuenta con los siguientes catálogos:

Catálogo de escritoras españolas

Pero lo que quiero destacar de esta Biblioteca, además de su gran trabajo por conservar los fondos, es la iniciativa de elaborar un Tesauro de Mujeres, llevado a cabo por Marisa Mediavilla Herreros y Ricarda Folla Fernández, con un diseño de la cubierta y apoyo informático de Pilar García Moreno, y publicado por mujerpalabra.net el 1 de febrero de 2015, 185 p.

Un tesauro es un vocabulario estructurado de un determinado campo del conocimiento. Se trata de un lenguaje natural controlado, que constituye una herramienta básica para los documentalistas porque con ella analizamos e indizamos la información, y muy útil para los usuarios a la hora de buscarla.

Hasta ahí, estaríamos ante un tesauro al uso, pero ¿qué es lo que hace a este tan especial? Pues que los tesauros que existen hasta hora recogen términos que reflejan el mundo en que vivimos, y una sociedad que no reconoce la participación de las mujeres en la historia y en la construcción social, eso sí, bajo la pretendida universalidad y neutralidad del conocimiento masculino.

La mayoría de los tesauros y encabezamientos de materias que existen, no reflejan la lucha de las mujeres por sus derechos, ni la existencia del feminismo. Utilizan el genérico masculino y cuando nombran a las mujeres lo hacen desde estereotipos sexistas y en un papel de inferioridad, subordinación y sumisión, a través de un falso paternalismo.

La estructura del Tesauro de Mujeres refleja la evolución del movimiento feminista en España, sus temas e intereses y su evolución a lo largo del tiempo. Recoge las aportaciones de las mujeres al proceso histórico social, con un lenguaje no sexista, donde visibilizar, empoderar a las mujeres, y que elimine tantos términos misóginos con los que a veces se nos designa.

El objetivo de este tesauro de mujeres según sus propias autoras es que “se convierta en un instrumento que refleje la realidad pero que también ayude a transformarla, con un lenguaje incisivo en lugar de excluyente y discriminatorio”.

Desde el Centro de Documentación Virtual de FUHEM Ecosocial queremos dar la enhorabuena a las autoras y a la Biblioteca de Mujeres por el impresionante trabajo llevado a cabo y, por facilitarnos una herramienta tan útil y flexible que nos permitirá, a partir de ahora, llamar a las cosas por su nombre, por nuestro nombre.

Para conocer el servicio de búsquedas de la BdM contactar a través de:

Correo electrónico bibliotecademujeres@inmujer.es

Teléfono: 91 452 86 76/ 80/ 83

Fax. 91 452 87 85

En horario de 9h. a 14h. de lunes a viernes

V Jornadas con Ciencia en la Escuela

Esta nueva edición de las Jornadas Con Ciencia en la Escuela se desarrollará los días 11 y 12 de marzo, en horario de mañana y tarde, en el Círculo de Bellas Artes (c/Alcalá, nº 42) de Madrid. Organizadas por FUHEM Educación y el CBA, cuentan con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la editorial SM.

El proyecto Con ciencia en la escuela pretende hacer más próxima la ciencia a los ciudadanos, presentándola de una manera atractiva e incorporando un alto grado de participación. Como en anteriores ediciones, alumnos y alumnas de catorce centros de Madrid, entre ellos los de los colegios de FUHEM, Hipatia, Lourdes y Montserrat, serán protagonistas de las Jornadas.

El programa de este año ofrece la Feria Científica y una amplia variedad de actividades paralelas. En la Feria Científica, los alumnos y alumnas de Primaria, ESO, Bachillerato y de un centro de Formación de Adultos, creadores de las distintas propuestas científicas, serán quienes expliquen los proyectos que han desarrollado en sus respectivos centros educativos. Las experiencias incorporarán en su metodología un alto grado de interactividad con los visitantes.

Además de la Feria, el resto de las actividades, emplazadas en distintos espacios del Círculo de Bellas Artes, propondrán: encuentros con los Premios Nacionales de Ciencia en Acción; los “Cotidiáfonos” de Xavi Lozano, que volverá a hacer música con instrumentos cotidianos; propuestas de ciencia solar en la Azotea; y una mesa debate en torno al “Año Internacional de la luz”.

Entradas individuales y para grupos

La entrada es libre hasta completar aforo, si bien los centros educativos interesados en asistir en grupo, deberán solicitar cita previa antes del 6 de marzo en humanidades@circulobellasartes.com o 91 360 54 00 (ext. 205), en horario de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas.

En las redes sociales

A continuación, puedes leer los horarios y detalles del programa. También podrás seguir las Jornadas en las redes sociales, desde Facebook o Twitter, con el hashtag #ConCiencia5.

PROGRAMA COMPLETO DE LAS JORNADAS (programa en pdf)

Feria Científica: 11 y 12 de marzo de 2015. De 11 a 14, y de 16 a 19 horas. Salón de Baile

Se mostrarán las distintas experiencias creadas por los centros participantes, seleccionados tras una convocatoria abierta. Cada una de ellas, está asociada a un elemento artístico.

Arte robot: las máquinas de Leonardo da Vinci

· De la máquina de vapor al transistor, Colegio Casvi

· ProgramOCIOn, Colegio Montserrat (FUHEM)

Música con objetos cotidianos: Xavi Lozano

· KYMA, Colegio Ártica

· La física en el arte, la belleza de la física, Colegio Newman

2015, Año Internacional de la Luz

· Lo que cuenta la luz, IES Calderón de la Barca

· ¿Se puede ver la Física?, IES Alameda de Osuna

· Te vamos a sacar los colores, IES Manuel de Falla/IES José Saramago

· Descubre la mirada Infrarroja: una nueva visión de la Ciencia, IES Las Lagunas

· Un arco iris dulce, IES Lope de Vega

· Experimentamos en color, Colegio Lourdes (FUHEM)

· La luz en tu casa, FEPAM. Escuelas populares de adultos de Madrid

Pintura Geométrica

· Matemáticas para ti, IES Salvador Dalí.

· Ciencia y matemágicas, Ciudad Educativa Municipal Hipatia (FUHEM)

Y si te gusta cocinar…

· A toda pasta, Colegio SEK Ciudalcampo

Actividades paralelas

Science corner. En la terraza de La Pecera, ambos días en distintos horarios.

Al estilo de los speakers corners ingleses, cada media hora, varios Premios Nacionales de Ciencia en Acción sorprenderán a los viandantes con sus experiencias.

El 11 de marzo contaremos con: Juan Tomé, con Física del rock and roll (13 horas y 16.30 horas); Fernando Prada, con La mirada infrarroja (13.30 horas y 16 horas); Pablo Nacenta, con La física y Tintín (18 horas).

El 12 de marzo intervendrán: Rafael Gª Molina con ¿Qué hace un físico como yo en un sitio como este? (a las 11, 13, 16 y 17.30 horas); Juan Antonio García-Monge, con Ciencia a pie de calle (11.30 horas); Jorge Barrio, con Mójate con la física (a las 13.30 y 16.30 horas); y Pablo Nacenta, con La física y Tintín (17 horas).

Cotidiáfonos: música con objetos cotidianos. En el Salón de Baile, ambos días en distintos horarios

11 y 12 de marzo de 2015. (Varios horarios: el 11 de marzo, a las 12, 13, 17 y 18 horas; el 12 de marzo, a las 12 y 13 horas).

Xavi Lozano es un músico multiinstrumentista integrante de formaciones como Bufa & Sons, la banda de Eliseo Parra o Tactequeté. Como músico experimental, desarrolla una impresionante destreza obteniendo sonidos y construyendo melodías con instrumentos insólitos por su cotidianeidad.

Ciencia en el vestíbulo. En el Hall del CBA

- 11 de marzo de 2015 a las 12 y 17 horas: Física del rock and roll. Con Juan Tomé y Cruz Ibarra

Ciencia solar en la azotea. Azotea del CBA

- 11 y 12 de marzo de 2015 a las 13 horas: Juan Antonio García-Monge mostrará experiencias con ciencia solar desde las alturas de Madrid.

Debates y exposiciones: Año internacional de la Luz

- 12 de marzo de 2015 a las 18 horas. Salón de Baile

Los centros educativos participantes mostrarán, mediante exposiciones de cinco minutos de duración, un experimento sobre la luz. Presenta José Guereñu.

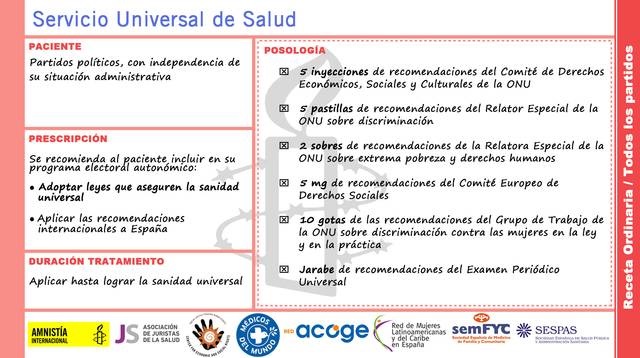

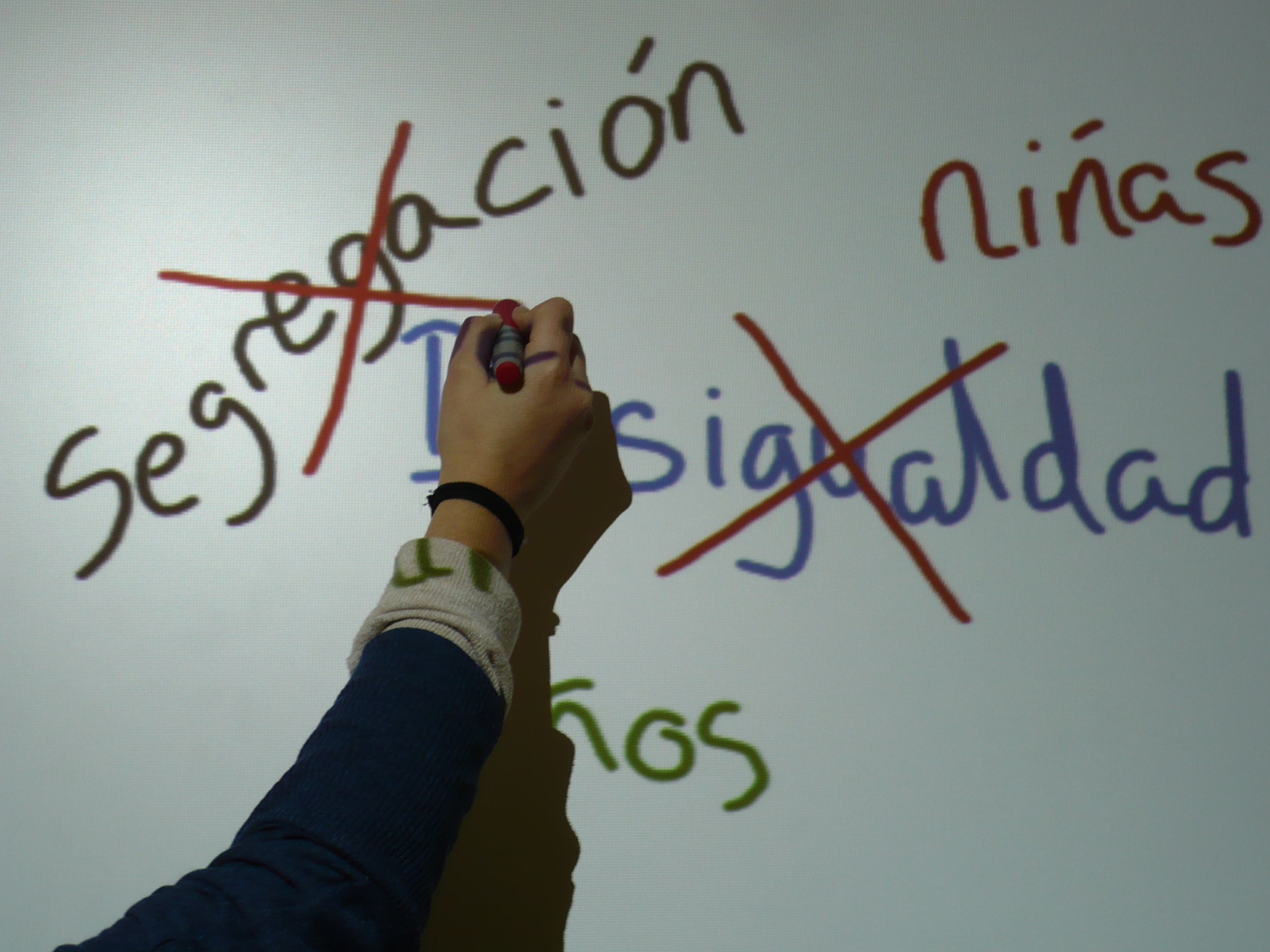

Experiencias para superar la desigualdad de género en la educación

Por Lucía Vicent, FUHEM Ecosocial

Cuando observamos las desigualdades de género que persisten en nuestras sociedades advertimos la variedad de planos en los que se extienden, enquistan y perpetúan. Podríamos pensar que los esfuerzos realizados para superarlas no han logrado los resultados esperados, en especial si nos centramos en las zonas geográficas consideradas como las más avanzadas, es decir, aquellas que por la configuración social asociada a su nivel de desarrollo se les atribuyen importantes progresos en este terreno y, sin embargo, no es así.

Hoy por hoy, en España, pero también en otros países que se utilizan como referentes en términos de cohesión, nos encontramos muy lejos de esa realidad. Es más, la situación crítica que vivimos en los últimos años ha supuesto un claro retroceso para las conquistas alcanzadas en términos de desigualdad de género, pero también en otros muchos sentidos. Conviene, asimismo, advertir que las luchas por la equidad cobran especial relevancia en el momento actual por su urgencia y por su orientación. Por ello, las distintas formas de actuación dirigidas a los epicentros de generación y aprendizaje de la desigualdad, las cuales permiten su continuidad, son cada vez más necesarias.

La sociedad de la que formamos parte asigna de una manera más o menos sutil distintos roles y consideraciones a mujeres y varones. La escuela no queda al margen y sigue latente, entre el profesorado, la influencia que tienen sus vivencias o valores a la hora de transmitir contenidos o relacionarse con las y los alumnos (en el comedor, en el patio, etc.). Estas cuestiones, que resultan imprescindibles a la hora de abordar las diferencias de género en la educación, se recogen en un concepto cada vez más conocido: el currículo oculto. Todo el trabajo que, en consecuencia, se ha articulado en este campo resulta crucial y justifica la proliferación de experiencias, de tipología muy variada, en este terreno.

Iniciativas y organizaciones en el plano nacional

Acogiéndonos a una selección de las experiencias que se suceden en el plano nacional, son muchas las agrupaciones independientes que confluyen en proyectos comunes que conectan el género y la educación. SURT o Fundació Dones dan cuenta de ello y colaboran en un proyecto de acción conjunta conocido como la Maleta Pedagógica, un equipaje para la interculturalidad. El cometido de esta iniciativa es el de apoyar proyectos de elaboración y mejora de los recursos pedagógicos en el ámbito de la Educación para el Desarrollo con la intención de promocionar la educación intercultural y mejorar las competencias de equidad de género entre el profesorado de los centros educativos. En el interior de la Maleta podemos encontrar un conjunto de herramientas técnicas diseñadas para transformar las prácticas habituales que dificultan el alcance de una equidad real de hombres y mujeres. Entre las posibilidades que ofrece, el módulo de equidad de género es, quizás, el más interesante debido a su aplicabilidad en las aulas y en él podemos encontrar bibliografía, dinámicas y textos de apoyo muy variados, según los aspectos que queramos trabajar.

Otro ejemplo lo podemos encontrar en la apuesta que hace la Fundación de mujeres por la coeducación y que plantea a través del desarrollo de una herramienta conocida como =a2, fórmulas para la igualdad. La elección del nombre responde a la idea defendida por la organización de que niñas y niños, mujeres y hombres no sean ni más ni menos por cuestión de sexo. A partir de distintas fórmulas temáticas para la igualdad, fórmulas metodológicas o herramientas de trabajo en el aula que nos proponen podremos avanzar en la sensibilización y la promoción de la igualdad de oportunidades en el campo de la educación, tanto formal como no formal. Asimismo, la herramienta puede contribuir en la ruptura de estereotipos sexistas y propiciar el cuestionamiento del proceso de socialización diferencial de género.

De igual modo ocurre con otras agrupaciones que durante mucho tiempo han concentrado de una manera continuada sus esfuerzos en el campo de la educación y la no discriminación. Tal es el caso de Educando en igualdad, dependiente de FETE-UGT, y con una labor que se orienta hacia la formación del profesorado, la elaboración de materiales (didácticos y de investigación), la realización de talleres con el alumnado, campañas de sensibilización, etc. Todo ello con el fin de mejorar la igualdad de género dentro de la comunidad educativa. Gracias a su web podemos acceder a servicios que conectan tanto con el profesorado como con las alumnas y alumnos de los centros escolares, y entre los cuales cabe destacar la sección de materiales y la biblioteca.

Con perspectiva feminista y que utiliza la elaboración y la divulgación como sus principales vías de actuación, Mujer Palabra surge para sumarse a la construcción de un mundo menos violento e injusto, donde la equidad de género sea un hecho. Se trata de un espacio independiente en el que la cuestión del leguaje cobre especial interés por el lugar que ocupa en las distintas etapas del aprendizaje, a la hora de relacionarnos, e incluso, en la forma en la que concebimos el mundo. En su web disponen de un apartado orientado al ámbito educativo en el que se recogen clases y talleres que pueden tener su aplicabilidad en las aulas.

En línea con las experiencias que ofrecen opciones para su uso en los centros educativos, se encuentran distintas iniciativas por la red. Coeducación, espacio para educar en igualdad es una de ellas. Pretende servir, por un lado, de punto de encuentro y debate para las profesoras y profesores que coeducan; por otro, de herramienta que ofrezca recursos para la formación personal y para el aula. Gracias al colectivo que conforman Mujeres en Red, también podemos acceder a un amplio espectro de materiales educativos que promueven la coeducación, el avance en la equidad de género y la educación en valores. Con este propósito, la selección de recursos que aplican la perspectiva de género que propone Edualter puede sernos de gran utilidad. Todos ellos disponibles para su utilización por los agentes que operan en el ámbito de la educación.

A las opciones señaladas se les suman otras que les son complementarias y que amplían los recursos y las posibilidades de interacción dentro del aula. Educar en igualdad nos acerca a todo tipo de informaciones para la igualdad y la prevención de la violencia de género, así como vías de aplicación en el ámbito formativo de las escuelas. Para ello, cuenta con un servicio de documentación, selección de materiales educativos o un directorio donde se recogen organizaciones (centros educativos, instituciones de enseñanza, etc.) implicadas en la acción educativa. Por último, es de interés destacar otra página, POTUIgualdad, que nos ofrece cuentos, juegos y un glosario muy útil para trabajar las cuestiones mencionadas.

Alternativas más concretas son las que proponen iniciativas como es X-Igual, un programa educativo dirigido a centros de enseñanza secundaria para promocionar la igualdad de oportunidades, promocionar el pensamiento crítico frente al sexismo entre la juventud, fomentar el uso de las TIC en los centros, eliminar la brecha digital de género e involucrar a las familias en la educación en valores. Para el profesorado recomendamos la sección en el aula, que incluye recursos con distintos formatos (juegos, actividades, fichas de videojuegos); y para padres y madres del alumnado, el apartado de en familia puede resultarles muy apropiado para trabajar en el hogar.

Desde un enfoque más amplio, cuya proyección no se orienta en exclusiva al ámbito educativo, proponemos tres proyectos muy sugerentes:

El primero es el conocido como Cenicientas 3.0., una experiencia comunicativa en el terreno de la desigualdad de género que cuenta con un formato innovador. A través de la difusión de la transformación histórica sufrida por la identidad de las mujeres, propone varias herramientas documentales para promover su participación como agente en el diálogo social mediante la construcción y los contenidos en nuevos medios digitales: la película que recibe el mismo nombre del proyecto, una serie documental online, un pack didáctico con más de una decena de unidades temáticas, vías para elaborar cursos de género y una plataforma digital para el visionado personalizado que se llama "Decide tu historia".

La marginalidad e invisibilidad de las mujeres en el campo del conocimiento generó el que distintas profesionales (investigadoras, teóricas, profesoras, etc.) creasen la asociación Clásicas y modernas, el segundo proyecto que queremos destacar. Con el convencimiento explícito de que la cultura es un instrumento decisivo para lograr la igualdad, o por el contrario, perpetuar la desigualdad entre mujeres y hombres, la asociación apuesta por la igualdad en la cultura y entienden que, solo a través de la mejora de los niveles de participación, de oportunidades y de reconocimiento del trabajo –pasado y presente– de las mujeres, se avanzará hacia ella. En su web se promueven estudios y foros de reflexión, además de distintos documentos que interpelan a las instituciones y la opinión pública frente al ocultamiento del papel de las mujeres en distintas áreas del conocimiento y la cultura.

El tercero de ellos, es el proyecto Por los buenos tratos, desarrollado por la organización Acción en Red, que nació como una campaña sin fecha de finalización y que hoy supone un eje de acción permanente. Se trata de un instrumento de aprendizaje de buenas prácticas orientado a chicas y chicos pero también a asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Con la intención de mejorar las relaciones interpersonales a nuestro alrededor, este portal quiere ser un medio para la prevención de la violencia, en especial en la pareja, y para la formulación de valores como la igualdad entre mujeres y hombres, y la autonomía personal para decidir sobre nuestras vidas.

Agrupaciones, proyectos y campañas internacionales

La equidad de género en el marco de la educación es un elemento fundamental en la articulación de muchas agrupaciones que operan a nivel internacional. Ello implica traspasar las fronteras del tratamiento de cuestiones que tienen que ver con la desigualdad entre hombres y mujeres que se suceden a nivel global y coordinar esfuerzos para superarlas.

Un ejemplo de ello es el que encontramos entre las distintas líneas de acción de la UNESCO, en concreto, en el marco de la estrategia de educación hacia la sostenibilidad. Bajo un prisma de transversalidad, promueven, como una de las principales metas sociales, avanzar en la igualdad de género y su incorporación en la planificación educativa, desde las infraestructuras hasta los procesos pedagógicos. La discriminación, a pesar de las diferencias presentes entre países y regiones, es palpable en muchas cuestiones: los roles de género creados por la sociedad y que se transmiten de una generación a otra, el trabajo pendiente de empoderamiento de las mujeres, las desigualdades de género que socavan la capacidad de las niñas y mujeres de ejercer sus derechos, también en la escuela, etc. Entre sus líneas de trabajo, resaltamos la dedicada a género y educación en la que se incorporan distintos programas de acción, se promueve la creación de redes para avanzar en la igualdad de género y se elaboran documentos sobre la cuestión.

Con un perfil más activista, encontramos a Equal Education, un movimiento formado por estudiantes, padres y madres, profesorado y miembros de la sociedad civil que, a través de análisis y acciones concretas, promueven la igualdad en la educación en Sudáfrica. A pesar de que sus campañas se orienten a una pequeña zona geográfica, en su web podemos encontrar recursos e información de interés que están disponibles para todas las personas interesadas en la denuncia por la igualdad. No se limitan a la discriminación por género, sino que amplían su reivindicación a la igualdad entre las clases sociales diferenciadas que conviven en el país.

Existen otras organizaciones cuyas líneas de trabajo se concentran solo en el plano del acceso igualitario a la educación. Tal es el caso de The National Coalition for Women and Girls in Education (NCWGE), dedicada a la promoción de las oportunidades educativas para las niñas y las mujeres a través de cambios en las políticas nacionales promovidas al respecto. Gracias a su web, se puede tener acceso a las actualizaciones en la legislación, recursos útiles y publicaciones. Otra de ellas es Because I am a girl, que lleva más de un lustro activa. Además de sus esfuerzos por visibilizar la discriminación que sufren las niñas por su condición sexual, realiza acciones de empoderamiento orientadas a familias, gobiernos, comunidades, etc., para lograr priorizar la educación de todas las mujeres, al menos, hasta completar los nueve años de formación básica, y apoyar la transición hacia la educación secundaria.

En paralelo a las organizaciones mencionadas, se suceden distintas iniciativas a nivel mundial que ponen de manifiesto las desigualdades de género que siguen vigentes en muchas facetas de nuestra vida. El motivo que justifica la labor de todas ellas, sin excepción, es tratar de superarlas, en muchos casos, a través de la educación.

Desde una óptica orientada al consumo y como crítica a los patrones de género que éste promueve, resulta de gran interés el trabajo que realiza PinkStink. En esta plataforma se encuentran personas de la sociedad alarmadas por la segregación sexista que, a través de la publicidad y otras estrategias comerciales, inducen un consumo estereotipado en los más pequeños. Juguetes, ropa y toda clase de productos y servicios son atribuidos como propios para niñas o niños por parte de los medios de comunicación. La compra obsesiva, preocupación por estar a la moda o el cumplimiento con los cánones de estética establecidos, son promovidos por productos y discursos, conocidos bajo el concepto “Girly”, con la intención de definir lo que significa ser una niña o una mujer. Desde PinkStink se han realizado campañas muy variadas que comparten la denuncia de estas prácticas y el esfuerzo por contrarrestarlas: Early Learning Emergency!, Sainsbury’ dessing up clothes o The Prince’s Trust son algunas de ellas.

De igual manera, la red de Feminist Mayority trabaja para lograr, como un propósito primordial, la equidad de género en distintos ámbitos a nivel global. En el caso de la educación, cuenta con el programa de equidad en educación, gracias al cual se han desarrollado distintos materiales, iniciativas y campañas. Dentro de este ámbito es reseñable el proyecto Feminist Campus diseñado con el propósito aumentar la participación de las y los estudiantes de distintos campus universitarios. La finalidad que se persigue es lograr un cambio desde la base social, a nivel nacional e internacional, en lo que respecta a los derechos de las mujeres, ya que en el momento actual, éstos se ponen en cuestión en los discursos promovidos por ideologías de extrema derecha.

Por último, la experiencia de Teaching Tolerance propiciada por el Southern Poverty Law Center en 1991, nos acerca a recursos y materiales que nos permiten trabajar los prejuicios (no solo hacia las mujeres) con el fin de mejorar las relaciones intergrupales y la equidad en el ámbito educativo. Proporcionan unidades educativas de distintos niveles para facilitar que el profesorado, así como educadores y educadoras, avancen en el aprendizaje y superación de estas cuestiones y promuevan un cambio hacia la tolerancia y la diversidad.

REVISTA: Pueblos

Feminismos

Revista Pueblos, número 64

primer trimestre de 2015.

Pueblos dedica este monográfico en torno al 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, y realiza unas propuestas que nos sacuden para repensar el modelo, una necesidad cada vez más urgente. Que nos llevan a asumir que "la revolución será feminista o no será", y, también, que "capitalismo y patriarcado deben caer juntos".

Desde la interseccionalidad se revelan análisis complejos de la realidad, en constante cambio, que nos hablan de cómo interactúan los diferentes sistemas de dominación. Se nos muestran caminos, todavía no trazados, que nos orientan hacia la construcción de estas alternativas con otras agendas y otros movimientos, a pesar de todas las dificultades y peligros a los que haya que hacer frente.

Destacar las preciosas ilustraciones de este número, realizadas por Emma Gascó, Sevilla 1982, del colectivo editor del periódico Diagonal e ilustradora de la revista feminista online Píkara Magazine. Es coautora del libro Crónicas del estallido: viaje a los movimientos que cambiaron América Latina (Icaria, 2013).

A continuación ofrecemos el sumario de la revista, que ofrece algunos artículos a texto completo, aunque próximamente podrá descargarse de forma íntegra.

INTRODUCCIÓN

Feminismo para otro mundo posible, Silvia Piris Lekuona y Andrea Gago Menor

OPINIÓN

Un momento para la celebración, Leire Groven Hernández

ENTREVISTA

María Elena Alvarado, activista salvadoreña: “Nos une la denuncia y la construcción de alternativas a un modelo que nos violenta de manera sistemática, Sonia Herrera y Suso López.

AGENDA FEMINISTA

Luchas abiertas desde el feminismo, Begoña Zabala

Hombres por la igualdad ¿feministas o aliados del feminismo?, Mikel Otxotorena

COMUNICACIÓN Y CULTURA

El feminismo tiene mala prensa, Irantzu Varela

Maquinas del tiempo propio: ideas sobre prosumo, feminismo y tecnología, Remedios Zafra

Los espejos de las lesbianas, Andrea Momoitio

DOSSIER: Feminismo y territorio en América Latina

Feminismos y lucha por el territorio en América Latina, Àlex Guillamón y Clara Ruiz

Yasuní: La lucha por la defensa de la vida, Mª Cruz Tornay

Imprescindibles e invisibilizadas. Las mujeres en la economía colombiana, Erika González

De las opresiones a las emancipaciones. Mujeres indígenas en defensa del territorio cuerpo-tierra, Lorena Cabnal

Asesinadas, golpeadas, encarceladas: El impacto de los conflictos sociales ecoterritoriales en los cuerpos de las mujeres peruanas, Rocío Silva Santisteban

LUCHA POR EL DERECHO AL ABORTO

La injusticia y las 17 de El Salvador, Mª Cruz Tornay Márquez y Dennis Muñoz Rosa

Juntas somos poderosas, Mª Ángeles Fernández y J. Marcos

COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD

¿Por qué trabajar la economía de los cuidados en la cooperación para el desarrollo?, Mar Correa García

Solidaridad feminista global. Una experiencia de lucha e intercambio entre organizaciones latinoamericanas y vascas, Anabel Sanz del Pozo y María Viadero Acha

Félix Zurita, fundador de Fundación Luciérnaga: “Visibilizar lo invisible es el reto de la comunicación”, Paqui Durán Lama y Amparo Pernichi

Feminismo en Nicaragua: ¿Hay futuro más allá de la cooperación internacional?, June Fernández

Made in El Salvador. De bordar en bordar se me fue la vida, Montserrat Arévalo Alvarado

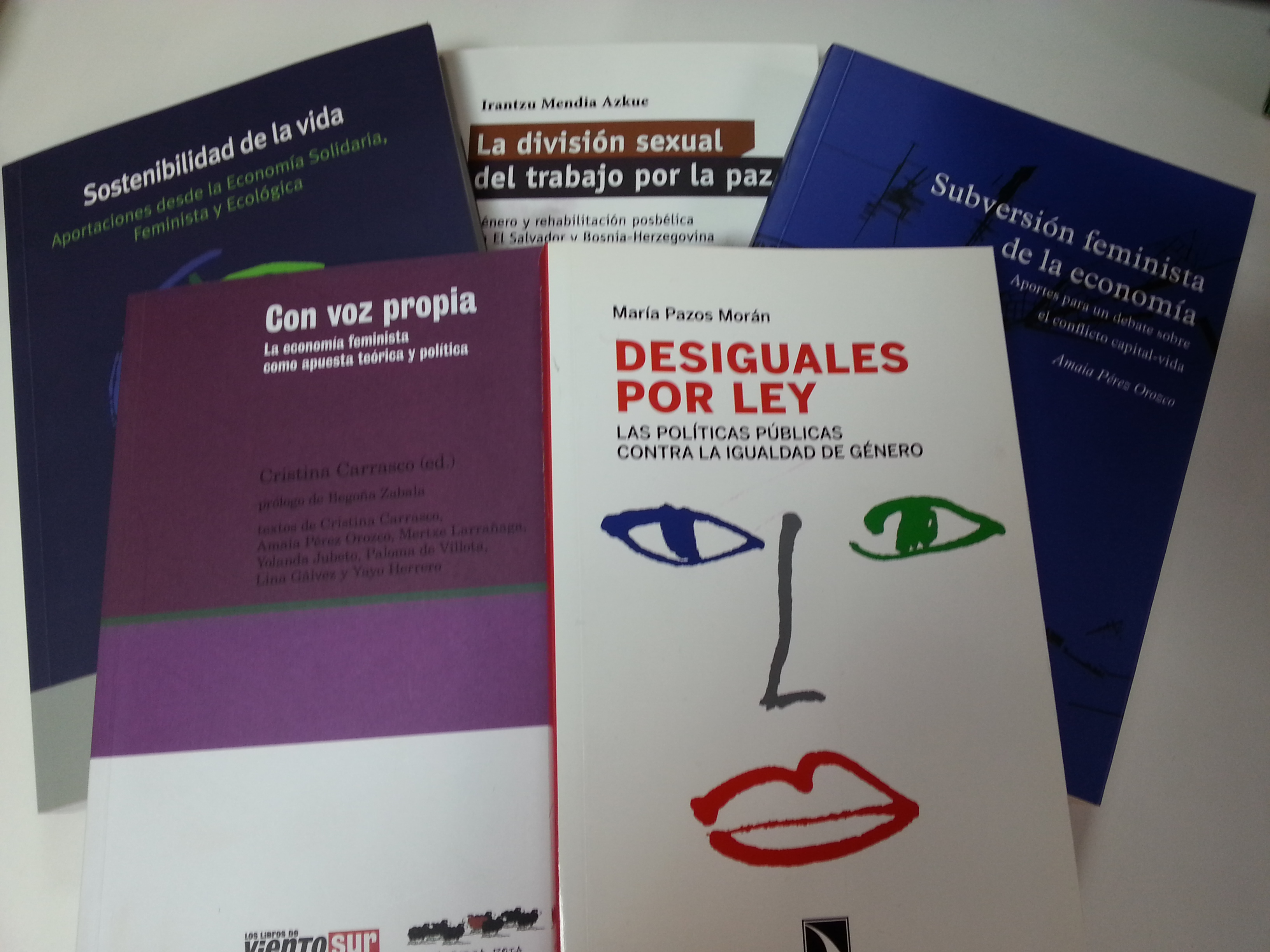

LIBROS

CARRASCO, Cristina (ed.)

Con voz propia: la economía feminista como apuesta teórica y política

Madrid: La oveja roja, 2014.

Autoras: Cristina Carrasco, Amaia Pérez Orozco, Mertxe Larrañaga, Yolanda Jubeto, Paloma de Villota, Lina Gálvez y Yayo Herrero.

La economía feminista presenta una voz nueva y propia que sitúa el eje de la economía donde siempre tuvo que estar: en la sostenibilidad y dignidad de la vida humana. La historia de la economía feminista corre en paralelo a la del pensamiento económico y a la del feminismo, con un hito importante en los años sesenta del siglo XX. En ese momento, durante la segunda ola del pensamiento feminista, todas las disciplinas del conocimiento experimentaron su influencia, sus cuestionamientos independientes e innovadores. Su objetivo: salir de los estrechos márgenes de un paradigma dominante, el neoclásico, cuyos presupuestos imposibilitan en la práctica el dar respuesta a las necesidades fundamentales de las personas. Trabajo, empleo, cuidados, fiscalidad, indicadores, presupuestos... todo puede y debe debatirse con la voz nueva y propia de la economía feminista.

MENDÍA AZKUE, Irantzu

La división sexual del trabajo por la paz: género y rehabilitación posbélica en El Salvador y Bosnia-Herzegovina

Madrid: Hegoa, Tecnos, 2014.

En las últimas dos décadas ha ido en aumento el interés académico y político por el papel de las organizaciones de mujeres en procesos de rehabilitación posbélica y construcción de la paz. Como resultado, se han producido algunos avances en el reconocimiento de la importancia de que las mujeres participen en todos los espacios de toma de decisiones relativas a la resolución de conflictos y la construcción de la paz. Sin embargo, en la práctica, ese reconocimiento se ha dado a la par de la consolidación de una división sexual del trabajo por la paz, por la cual las mujeres permanecen excluidas de los espacios formales de negociación de los acuerdos políticos y son mayoría en la construcción de la paz informal y local. Éste es precisamente un espacio de acción en el que, en realidad, los principales organismos y países donantes de ayuda internacional tienen escaso interés, por no representar un objetivo sustancial dentro de la agenda de paz liberal implantada de forma extensiva en contextos de rehabilitación posbélica.

Este libro explora estas cuestiones a partir de una revisión teórica sobre la relación entre el género, los conflictos armados y la construcción de la paz. A su vez presenta, a modo de estudios de caso, la experiencia de organizaciones de mujeres en El Salvador y Bosnia-Herzegovina. El análisis en profundidad y comparación de ambos casos permitirá explicar si sus diferencias en cuanto a contexto y tipología de conflictos armados -el primero asociado a la confrontación ideológica de la Guerra Fría y el segundo caracterizado controvertidamente como una “nueva guerra”-, han influido o no en el trabajo de rehabilitación posbélica y construcción de la paz de las organizaciones de mujeres en uno y otro país.

PAZOS MORÁN, María

Desiguales por Ley: las políticas públicas contra la igualdad de género

Madrid: Los libros de la Catarata, 2013.

Reseña publicada en el número 128 de Papeles de Relaciones Ecosociales y cambio global.

En lo que conocemos como “mundo desarrollado”, la mayoría de la población se muestra en las encuestas a favor de la igualdad, las leyes ya no distinguen los derechos atendiendo al sexo de las personas y en muchos países existen “políticas de igualdad”. Entonces, ¿cómo es posible que persistan las desigualdades entre hombres y mujeres? María Pazos Morán explica en este libro que las políticas públicas vigentes proporcionan incentivos económicos para que se mantenga la familia tradicional, no permiten que ambos sexos puedan repartirse igualitariamente el cuidado de sus criaturas y personas dependientes e impiden a muchas mujeres mantenerse en el empleo de calidad durante toda la vida. En definitiva, a pesar de la retórica oficial, no se ofrecen condiciones materiales para la igualdad. En el actual contexto de liquidación de las políticas sociales, la autora argumenta la necesidad de mantener y profundizar estas políticas y de eliminar sus actuales sesgos de género y, apoyándose en la experiencia internacional, esboza una vía para el cambio estructural hacia una sociedad compuesta por personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad. Además, contradice de forma argumentada percepciones ancestrales firmemente arraigadas, como que son las mujeres quienes eligen especializarse en el trabajo doméstico y de cuidados, que la desigualdad beneficia a la economía o que una sociedad igualitaria es utópica. Pero, sobre todo, defiende que justicia social y de género son inseparables y que las reformas propuestas beneficiarán a todos los seres humanos.

PÉREZ OROZCO, Amaia

Subversión feminista de la economía: aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida

Madrid: Traficantes de sueños, 2014.

Introducción

La respuesta política al estallido financiero ha vuelto a imponer la prioridad de los mercados sobre la vida. Sin duda, su sostenimiento sigue estando privatizado, invisibilizado, feminizado. A partir de la discusión sobre la economía feminista, este libro detalla las bases de un sistema injusto e inviable, fundado en la división sexual del trabajo y el expolio del planeta. Su propósito consiste en mirar «más acá» de los mitos del desarrollo (crecimiento ilimitado), la riqueza (acumulación de capital) y el trabajo (limitado al trabajo asalariado) y a la vez dar cuenta de las tareas, redes y sujetos económicos que, material y cotidianamente, garantizan que la vida siga adelante. En este momento de tránsito, en el que el Estado del bienestar se ha escorado hacia los mercados, esta obra muestra la urgencia de discutir, radical y democráticamente, qué vida creemos digna de ser vivida y cómo podemos organizarnos para sostenerla de forma colectiva.

El libro está publicado bajo licencia creative commons a través de la página de Traficantes de sueños.

RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA - REAS

Sostenibilidad de la vida. Aportaciones desde la Economía solidaria, feminista y ecológica

Bilbao: REAS Euskadi, 2014.

La sostenibilidad de la vida debería estar en el centro de todo proceso social, político o económico. Aunque esta afirmación parezca evidente, siquiera por instinto de supervivencia del planeta y del propio ser humano, sin embargo, el desarrollo del sistema capitalista y, con él, del pensamiento neoliberal, ha conseguido desvalorizar la propia vida.

Esta publicación pretende avanzar en la elaboración de un enfoque alternativo, representado por la Economía Solidaria, que trata de repensar la economía y la relaciones socio-políticas para una sociedad postcapitalista más equitativa, sostenible y solidaria. Y en esa construcción, incorporar los aportes fundamentales de las economías feminista y ecológica, a través de ocho trabajos desde diferentes enfoques, que realizan una crítica al sistema capitalista, y presentan los contornos para repensar una economía y una sociedad que coloquen definitivamente la sostenibilidad de la vida en el centro de sus preocupaciones y de sus objetivos. Nueve autoras que, además, combinan rigor investigador con el apego a los movimientos socialmente transformadores, en el feminismo, en el ecologismo o en el desarrollo de la Economía Solidaria.

Dos mesas redondas para abordar la crisis múltiple en el aula

En el marco de la Formación Intercentros FUHEM, que la Fundación facilita a su plantilla docente, se va a celebrar un curso de un total cuatro sesiones para abordar La crisis múltiple en el aula. Las dos primeras citas se han planteado como mesas redondas que, dado el interés general de las cuestiones tratadas, se han ofrecido como sesiones abiertas previa inscripción. En estos coloquios se ha abordado la crisis ambiental, política, social, de cuidados, económica y energética, contando con expertos en cada una de las materias.

Primera sesión: retos ambientales, pobreza creciente y acción política

La primera sesión de este curso tuvo lugar el pasado 17 de febrero de 2015 con aforo completo. Bajo el mismo título global, “¿De qué estamos hablando? Miradas múltiples sobre las crisis I”, se debatió sobre la crisis ambiental, política y social con la presencia de: Yayo Herrero, Directora General de FUHEM y activista ecologista; Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política (UCM); y Pablo Martínez Osés, coordinador de la Plataforma “2015 y más”. El debate fue moderado por Luis González Reyes, coordinador inter-áreas de FUHEM.

A lo largo de sus intervenciones, quedaron de manifiesto las múltiples facetas que presenta la crisis actual, la complejidad de la situación y la necesidad de alternativas reales que apelan a la acción de una ciudadanía consciente y comprometida, que esté informada y no delegue ante cuestiones cruciales.

Pablo Martínez Osés, coordinador de la Plataforma “2015 y más” abordó la crisis social, ofreciendo un panorama global sostenido en numerosos indicadores que denuncian la gravedad de ciertos problemas como la mayor desigualdad, la geografía política de la pobreza y la confrontación necesaria con ciertos indicadores que dicen que la economía va mejor cuando, en realidad, la pobreza afecta cada vez a más personas.

A continuación, Yayo Herrero, Directora General de FUHEM, se centró en la crisis ecológica desde una amplia perspectiva, señalando cuestiones que afectan a toda la humanidad: la escasez de los recursos naturales, el deterioro del planeta, el reparto del trabajo y de la riqueza, y la necesidad de repensar la tecnología, valorando su utilidad pero también su impacto, para poder asumir decisiones que afectan a las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra.

Por último, intervino Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política (UCM), quien dio una visión de la crisis política de nuestro país, vinculándola a una visión más amplia que incluía una mirada internacional. Entre sus propuestas, la necesidad de que los ciudadanos cuenten con nuevas formas de intervenir en política, para evitar delegar sus decisiones y sus acciones en las propuestas de los partidos.

Tras las exposiciones de los tres ponentes, tuvo lugar un animado debate entre ellos y el público. Cuestiones como las cooperativas sociales, la responsabilidad social corporativa, el reparto del trabajo y la necesidad de motivar a las personas para que asuman una participación política más activa fueron algunos de los temas que animaron el diálogo con el que se cerró la sesión de formación.

Segunda sesión: los límites físicos frente al crecimiento insostenible

El pasado martes 24 de febrero tuvo lugar la segunda cita. Enmarcada en el mismo título, “¿De qué estamos hablando? Miradas múltiples sobre las crisis II”, el debate se centró en la crisis de los cuidados y las dimensiones económica y energética de la crisis actual, con las ponencias de: Justa Montero, especialista en género; Carlos Berzosa, catedrático de Economía Aplicada (UCM); y Pedro Prieto, miembro del consejo de ASPO (Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo y el Gas). El debate fue moderado por Luis González Reyes, coordinador inter-áreas de FUHEM.

Justa Montero inició la sesión planteando la importancia de satisfacer las necesidades básicas de todas las personas y la incapacidad del capitalismo y del modelo patriarcal para satisfacerlas, estableciendo una división sexual del trabajo y una categorización entre productivo y reproductivo que invisibiliza la importancia de los cuidados y la interdependencia de las personas. Acercando la situación a la crisis actual, la especialista en género explicó que las mujeres están siendo las más afectadas por varios motivos: la familia como espacio que soluciona las dificultades, el trabajo de cuidados que se hace gratuitamente por “amor”, y un mayor retroceso en la remuneración y los derechos laborales de las mujeres, que siguen asumiendo una doble jornada con el trabajo dentro y fuera del hogar.

A continuación, intervino Carlos Berzosa que se centró en la dimensión económica de la crisis, ofreciendo una visión histórica de las que ocurrieron en el siglo XX y presentando los rasgos de esta primera gran crisis del siglo XXI. Actualmente, según el catedrático de Economía Aplicada, como consecuencia de la hegemonía y el dominio de las finanzas se ha acabado en la situación por todos conocida, en la que los gobiernos están poniendo en marcha soluciones que consisten en bombear riqueza de abajo a arriba y apalancar a los bancos.

Por último, Pedro Prieto, miembro del consejo de ASPO (Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo y el Gas), abordó la dimensión energética de la crisis actual. Haciendo un repaso de la historia del ser humano y el crecimiento del consumo energético, Pedro Prieto planteó que es físicamente imposible sostener una sociedad compleja como la actual, que requiere de fuentes de energía con una tasa de retorno energético altas. Ante la insostenibilidad de la civilización industrial, el futuro pasa por las privaciones y reorientar el rumbo hacia la simplicidad.

También esta segunda sesión, hubo un tiempo para el debate entre los tres ponentes y el público. A partir de ahora, en sesiones cerradas, los docentes de FUHEM que se han matriculado en el curso continuarán profundizando en estos temas y, lo que es más importante, la forma de trasladar estos contenidos al aula.

MATERIAL AUDIOVISUAL: Yo decido. El tren de la libertad

Yo decido. El tren de la libertad

Colectivo de mujeres cineastas contra la reforma de la ley del aborto

Documental colectivo

Duración: 42 minutos

España 2014

“Decidir nos hace libres. Libres para no ser indiferentes ante la desigualdad que sufren las mujeres, ante el recorte de sus derechos y libertades, y ante la violencia de género”.

Tras años de avance en los derechos de la mujer, el gobierno en el poder propuso un anteproyecto de ley que restringía el derecho al aborto. Ante esta noticia, un pequeño grupo de mujeres asturianas se movilizaron provocando que cientos de miles de personas de todo el país se trasladasen a Madrid en tren, juntándose en una multitudinaria manifestación y llegando incluso a otras capitales del mundo como Londres, París, Roma, Amsterdam, Edimburgo y Buenos Aires, donde miles de mujeres también se concentraron para apoyar sus reivindicaciones.

El objetivo de este proyecto era que el documental rodara de colectivo en colectivo, de ciudad en ciudad, como una potente arma audiovisual con la que alzar la voz frente a una ley injusta.

España corría el riesgo de tener una de las leyes del aborto más restrictivas de toda Europa. El anteproyecto presentado por el gobierno del Partido Popular en diciembre de 2013 no sólo eliminaba el derecho a decidir de la mujer en las 12 primeras semanas de embarazo, sino que resucitaba las viejas amenazas de cárcel para las mujeres y ginecólogo/as que practiquen la interrupción del embarazo.

Este proyecto que se realizó sin ánimo de lucro, no tiene explotación comercial y es de libre acceso en todas sus proyecciones, es un claro ejemplo de cómo la unión constituye una gran fuerza ciudadana, "un esfuerzo de grupo que se ha hecho como contribución de las mujeres del cine y los medios audiovisuales a una lucha justa y urgente de la sociedad civil española para lograr que ni en España ni en ningún otro país se retrocedan, renegocien o se limiten en modo alguno los derechos de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo y su sexualidad, sin que ninguna intervención externa se interponga o medie".

Según las propias palabras del Colectivo de Mujeres Cineastas contra la Reforma de la Ley del Aborto: "hay que dar un paso al frente para defender los derechos y libertades de las mujeres y de la ciudadanía"; "Porque las cineastas queremos que nuestro trabajo sea nuestra forma de participación y contribución en un momento histórico y político especialmente relevante, en el que creemos que hay que dar un paso al frente para defender los derechos y libertades de las mujeres y de la ciudadanía".

RECURSO WEB: Pandora Mirabilia

El objetivo de Pandora Mirabilia es incentivar la reflexión sobre las relaciones entre mujeres y hombres a través de elementos tan creativos y participativos como son las herramientas de la comunicación audiovisual.

Mediante el análisis crítico de las representaciones de lo femenino y lo masculino en nuestra sociedad, buscan propuestas y referentes de libertad. Vinculando la diferencia sexual con la diversidad cultural, social, funcional, generacional, priorizando las relaciones de buen trato y de sostenibilidad de la vida.

Sus líneas de trabajo son:

Amor, sexualidad, violencia y su relación medios audiovisuales y telemáticos.

Imparten formación para prevención de violencia con profesorado y con alumnado adolescente, así como capacitación audiovisual con grupos de mujeres y adolescentes para elaborar mensajes alternativos. También realizan investigaciones y crean materiales (escritos, audiovisuales…) sobre esta temática.

Cuidados, corresponsabilidad y economía social

Realizan consultorías y formación para incluir la perspectiva feminista en organizaciones. Imparten talleres sobre estos temas para todo tipo de públicos. Investigan sobre indicadores, experiencias, y buenas prácticas en materia de corresponsabilidad. Escriben y divulgan sobre cuidados y economía social.

Ecofeminismo

Ofrecen formación presencial y on line sobre ecofeminismo, divulgan sus principios, perspectiva y corrientes en conferencias y artículos.

Comunicación y cultura

Imparten talleres y cursos que analizan diferentes expresiones culturales (literatura, cine, cómic, música) desde una perspectiva de género. Ofrecen formación y asesoría en comunicación (campañas, difusión, redes sociales…) con perspectiva de género. Además, investigan y escriben sobre todas estas cuestiones.

Coeducación

Asesoran y forman en materia de coeducación en talleres y cursos presenciales y on line. Divulgan y escriben sobre los principios de la coeducación, sus aplicaciones, retos y experiencias.

En Pandora Mirabilia trabajan y colaboran con un gran abanico de organizaciones, desde la administración pública y sindicatos hasta empresas, ONGD, asociaciones, centros educativos y grupos sociales.

Entre los recursos disponibles en su web, destacamos un disco de relatos titulado:

Un cuento propio. Historias para escuchar, heroínas por descubrir

El disco contiene siete cuentos infantiles para escuchar. Los relatos que van acompañados de música y canciones, nos cuentan asombrosas historias basadas en las vidas de mujeres reales. Mujeres a las que la Historia no ha tenido lo suficientemente en cuenta y cuyas aventuras y aportaciones quieren dar a conocer.

Los cuentos están inspirados en siete mujeres de diferentes épocas de la historia y distintos ámbitos (la cultura, la ciencia, los derechos humanos, la educación, la medicina...):

Alice Guy (Francia, 1873-1968), pionera del cine.

Miriam Makeba (Sudáfrica, 1932-2008), cantante y activista anti apartheid.

Valentina Tereshkova (Rusia, 1937), la primera mujer astronauta.

Gaura Devi (India, 1925-1991), activista del movimiento ecologista Chipko.

María Elena Caso (México, 1915-1991), científica dedicada a la biología marina.

Maestras de la II República española (1931-1936).

Trótula de Salerno (Italia, siglo XI), médica pionera en ginecología y obstetricia.

El disco es un proyecto de Pandora Mirabilia y Camila Monasterio, y ha sido financiado gracias a las aportaciones de decenas de personas en una campaña de crowdfunding.

Si quieres más información sobre las formas de adquirir el disco, puedes visitar su web: http://pandoramirabilia.net/index.php/un-cuento-propio

Puedes seguir a Pandora Mirabilia en las redes sociales a través de su perfil de Facebook:

https://www.facebook.com/pandora.mirabilia

o a través de su canal de Youtube: https://www.youtube.com/user/PandoraMirabilia

Este sábado, "Teoría Monetaria Moderna ¿Austeridad presupuestaria frente a déficits públicos?", con Randall Wray

Las políticas de ajuste que se aplican en Europa responden a la condicionalidad de las ayudas y rescates que marca la Troika bajo el argumentario de poder hacer frente a la deuda contraída por los Estados a los que se les ha prestado y “apresado”.

Las políticas de ajuste que se aplican en Europa responden a la condicionalidad de las ayudas y rescates que marca la Troika bajo el argumentario de poder hacer frente a la deuda contraída por los Estados a los que se les ha prestado y “apresado”.

Randall Wray, miembro del Levy Economics Institute y discípulo de Hymann Minsky, junto con otros miembros de la organización, trabajan en el análisis de lo que supondría la soberanía monetaria de los países miembros para afrontar vías políticas distintas, basadas en la emisión de moneda nacional y orientadas al incremento del gasto público. Desde la organización se avanza en lo que se conoce como la Teoría Monetaria Moderna, que liga la voluntad política de llevar a cabo las propuestas de corte keynesiano señaladas. Randall Wray ha publicado recientemente Teoría Monetaria Moderna, donde desarrolla sus ideas.

En esta sesión, organizada por ATTAC, EconoNuestra, FUHEM y Asociación de Economía Crítica, tendremos la oportunidad de escuchar en directo a Wray y debatir con él sus propuestas.

Sesión: Teoría Monetaria Moderna ¿Austeridad presupuestaria frente a déficits públicos?

Presentación: Lucía Vicent (FUHEM)

Introducción: Ricardo Zaldívar (ATTAC)

Intervención: Randall Wray (Levy Institute)

Lugar: Espacio Abierto FUHEM (c/ Duque de Sesto, 40, Madrid. Metro: Goya y O'Donnell)

Fecha y horario: sábado, 7 de marzo de 2015 (11.00am - 14.00pm)

El acto se podrá seguir por streaming en esta misma web.

Acceso a la invitación

Entrevista a Bartolomé Clavero

Los Estados plurinacionales en América Latina

Los Estados plurinacionales en América Latina

En América Latina existen actualmente nuevas constituciones que declaran a los Estados como pluriétnicos o plurinacionales. El primer término, daría cuenta del reconocimiento de derechos culturales diferenciados que deben ser implementados en el ámbito de la igualdad dentro de una estructura estatal monocultural, y, la segunda noción avanzaría al ejercicio de políticas públicas culturales en la medida que denota a los pueblos indígenas como naciones.

La emergencia del movimiento indígena y su inserción en las agendas internacionales y nacionales, así como el reconocimiento de sus derechos en distintos instrumentos jurídicos en el ámbito del Derecho internacional y constitucional en la región, aunado a todo un debate sobre el respeto por la diversidad cultural como parte de los derechos humanos, ha hecho que en América Latina se inicie un cambio hacia la configuración de un Estado que hasta ahora ha respondido a los parámetros de las nociones westfalianas monoculturales. No obstante, el tránsito hacia un aparato estatal incluyente y plurinacional no es una transición sencilla, pues para ello se debe desmantelar el Estado-nación que emergió en América Latina desde hace tres siglos y que todavía se mantiene. Asimismo, su configuración debe abordar temas tan conflictivos como el territorio y los recursos.

Bartolomé Clavero (Madrid, 1947) es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla. Desde 1970, se dedica a la enseñanza y la investigación en el área de la historia del Derecho, en un campo donde se conjugan humanidades y ciencias jurídico-sociales. Su obra se caracteriza por ampliar el ámbito especializado de la historia jurídica hacia terrenos propios de otras ciencias históricas como también en la dirección de las ciencias políticas.

Linda M. Bustillos y Vladimir Aguilar: ¿Qué significa para usted un Estado plurinacional? ¿Es pertinente la idea de transitar hacia este modelo en América Latina?

Bartolomé Clavero: Como preliminar, antes de hablar de América Latina, quiero indicar que en los últimos años en Europa, específicamente en España, Reino Unido y Gran Bretaña, así como en otras latitudes como Canadá, se está también debatiendo bastante sobre este tema, solo que a nivel más académico que político. Muchas veces con el defecto de entrada de no mirar hacia América Latina o hacia las Américas en general, desaprovechando las experiencias constitucionales de establecimientos de Estados plurinacionales o intentos de estas formas estatales con pueblos indígenas, lo cual refleja que se están desarrollando debates muy separados. Resulta, pues, interesante constatar que el debate sobre la plurinacionalidad se ha iniciado desde diferentes ámbitos geográficos.

En España está temática esta muy presente, sobre todo en la problemática actual de Cataluña, pero también en relación a lo que se está discutiendo con la Unión Europea. Existe una interesante controversia teórica sobre Estados plurinacionales no sólo centrada en la necesidad de revisar la posición constitucional de Cataluña o el País Vasco en el seno de España, sino en términos de naciones dentro de una nación de naciones, en la que se incluyen, a diversos niveles, la capacidad de comprender a otras naciones con el correspondiente reconocimiento de derechos constituyentes concurrentes entre, por ejemplo, nación vasca, nación catalana o nación española.

También está presente en los debates en torno a la Unión Europea en la medida en que la UE es una organización –llamémosla– “internacional” de cierta tendencia federalista entre Estados que son mononacionales o ficticiamente mononacionales, porque son aparatos estatales que incluyen –como en el caso de España– a otras naciones. Muchas debilidades constitutivas relacionadas con la incapacidad que está mostrando la Unión Europea de controlar el propio ejercicio de sus poderes a nivel europeo –y las dificultades que está mostrando de control democrático respecto a los poderes que se ejercen por la Unión Europea–, pueden estar respondiendo al defecto de base de no contar con la contribución de naciones que no constituyen Estados, pero que reclaman un reconocimiento en cuanto naciones, lo cual supondría un replanteamiento en términos plurinacionales diferentes de los pluriestatales con los que se mueve la UE. Es claro en los casos vasco y el catalán, ante los cuales, de momento, la Unión Europea no tiene un horizonte.

Lamentablemente la contribución europea –y también euroamericana cuando pensamos particularmente en el caso de Canadá– a esta problemática del Estado se desarrolla de momento de espalda al caso latinoamericano. Incluso va más allá, al no considerar siquiera la experiencia de lo que se está planteando en Ecuador y Bolivia.

LMB/VA: Nos interesaría saber si para usted existe alguna diferencia entre el término de plurinacionalidad y multiculturalidad. Desde nuestra perspectiva, lo plurinacional da cuenta de la existencia de los pueblos indígenas como naciones diferenciadas dentro de un Estado, mientras que el segundo término responde al reconocimiento de derechos culturales en general. A partir de estas definiciones, decimos que los Estados que emergieron en América Latina después de los procesos de independencia son de rasgos coloniales y monoculturales, anclados en la idea del Estado westfaliano. Bajo esta premisa se dificulta el ejercicio de los derechos indígenas reconocidos en las constituciones latinoamericanas. El caso de Bolivia es interesante porque ha realizado reformas institucionales capaces de accionar los derechos reconocidos a los indígenas en su texto constitucional. En este marco, la pregunta sería: ¿considera que es importante y viable hablar de un proceso de transición en América Latina, representado por la transformación del Estado monocultural-post independentista al plurinacional en el siglo XXI?

BC: Para empezar, ese término de “transición” lo pondría entre paréntesis o lo plantearía como un problema y no como respuesta o solución, al menos desde el punto de vista de que el Estado-nación es una ficción, y en consecuencia no puede existir transición entre una ficción y una realidad.

El Estado-nación es una construcción falsaria para dar poder a determinados elementos dentro de espacios políticos cuyas fronteras están determinadas no por principios nacionales, sino por eventualidades históricas muy variadas como es la conquista colonial. Ha sido el caso del África subsahariana donde el establecimiento de fronteras no ha tenido nada que ver con reconocer a naciones.

Los Estados-nación también son el resultado, como ha ocurrido en Europa, de eventualidades biológicas asociadas a dinastías que se agotan, que se suceden entre sí, que se reparten territorios por matrimonios o por sucesiones, entre otras causas. No podemos tomar en serio la idea de Estado-nación como un término a partir del cual, ni histórica ni políticamente, se puede plantear ninguna transición. La propia mitología westfaliana le da un reconocimiento a los Estados, pero esto es pura mitología si no responde siquiera a una historia efectiva de lo que fueron los tratados de Westfalia y de lo que fue luego la constitución efectiva de Estados en Europa a partir de finales del siglo XVIII. En la práctica las fronteras se establecían según la influencia de las monarquías (Borbón o Habsburgo) o de las religiones (católica romana o reforma protestante), y así, con un criterio u otro, aparecía un Estado plurinacional, como Bélgica, o ficticiamente mononacional como España o Francia.

Desde esta visión, creo que es muy importante no verlo como hechos dados a partir de los cuales planteamos necesidades futuras, pensamientos, ideas, cuestiones, que de hecho se han movido en el terreno de la ficción, lo cual, no significa que no hayan sido reales, porque han sido ficciones que han producido poderes y que han establecido elementos tan importantes hoy como son las fronteras. Si partimos de la cuestión antropológica de que un mito no significa una falsedad, podemos señalar que esta construcción humana (Estado) puede ser perfectamente operativa y funcionar en determinado sentido. Por lo tanto, cuando nos planteamos lo de la plurinacionalidad del Estado no estamos defendiendo una alternativa entre otra, sino lo que estamos es poniendo de relieve la necesidad de que los Estados existentes se replanteen a sí mismos, y vengan al reconocimiento de la realidad y a su reacomodamiento. Esta es la única manera para que dejen de funcionar como estructuras legitimadoras de poderes sociales, bajo la apariencia de que esos poderes son representativos de la sociedad entera.

LMB/VA: En la actualidad, la mayoría de los países en América Latina han realizado reformas en sus constituciones donde se incluyen derechos indígenas. Estos textos constitucionales reconocen a algunos Estados como multiétnicos y a otros como plurinacionales. No obstante, estos aparatos estatales de acuerdo a nuestro criterio se han quedado en la fase del reconocimiento del derecho pero no han avanzado en el ejercicio del mismo, en cuanto al tema indígena se refiere. Para usted: ¿cuáles serían las constituciones más avanzadas en la región en torno al tema plurinacional?

BC: Con la Constitución de Venezuela se estaba cerrando un poco un pasado, pero no brinda un futuro con relación a los pueblos indígenas. Este texto constitucional está muy adaptado al contenido del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, incluso repite que no era necesario reconocer la noción de pueblos indígenas como se concibe en el ámbito internacional; asimismo, niega el derecho a la libre determinación que, en cambio, está reconocido tanto en Ecuador como en Bolivia. El avance contenido en este texto es que permite el desarrollo jurisprudencial, legislativo y político para que el Estado abra nuevas posibilidades a estas poblaciones.

LMB/VA: ¿Considera que Venezuela pueda refundar su modelo monocultural a uno plurinacional con esta Constitución?

BC: Se han abierto mucho las posibilidades de evolución con esta nueva Constitución por vía del reconocimiento del Derecho internacional en materia de derechos humanos.Desde el año 2007 se aprueba la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre ellos el de la libre determinación. Así que aunque fuera contra la letra de la Constitución de Venezuela, la necesaria integración del texto constitucional con los instrumentos de derechos humanos abriría una nueva panorámica sobre el tema.

El caso de México, por ejemplo, es muy significativo. Con la Constitución de 1917 ya había un reconocimiento de derechos, aunque no como pueblos indígenas porque la terminología era muy confusa. En el año 2011, hubo una reforma constitucional situando los tratados relativos a los derechos humanos por encima de la propia Constitución; por esta vía México ahora mismo se puede plantear el reconocimiento de los derechos indígenas en términos de plurinacionalidad a través del valor constitucional que dicha reforma otorga a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esto es algo que cabe también en Venezuela sin necesidad siquiera de hacer alguna reforma. Por eso los momentos que se han dado en Venezuela con la controversia entre el Gobierno y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y las amenazas por parte del Gobierno venezolano de retirarse, al menos del reconocimiento a la jurisdicción de la Corte, es muy preocupante porque es estar amarrando una evolución política en línea contraria a la evolución de los derechos de los que estamos hablando, no guardando sintonía con el reconocimiento de derechos humanos en el ámbito interamericano sino más bien con una visión “nacionalista” en el sentido más tradicional de esta noción.

LMB/VA: Partimos de la premisa de que existen dos modelos constitucionales en América Latina. El primero, pluriétnico (multiétnico) y el segundo el plurinacional, el cual para nosotros es mucho más profundo pues garantiza los derechos territoriales de los pueblos indígenas como nación, tal y como lo establece la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su Artículo 9. Desde esta afirmación: ¿usted estaría de acuerdo con estas diferencias terminológicas y de contenidos en las definiciones constitucionales de los Estados en América Latina?

BC: Existe una gran diferencia de fondo y de alcance y podemos mostrarla con el caso de Nicaragua. Tanto en Nicaragua como en Venezuela, siguiendo el texto de la Constitución y su desarrollo, se reconocen derechos a los pueblos indígenas dentro de sus territorios, lo cual aparentemente es bastante similar con las constituciones de Bolivia y Ecuador que son de carácter plurinacional.

El caso de Nicaragua se expresa en términos muy parecidos a lo que es el caso de España, es decir, hay un Estado en principio unitario pero que tiene la conciencia de que no puede ser uniforme, y han tenido que reconocer ciertas diferencias. Es así como en el caso nicaragüense, por ejemplo, se han reconocido derechos territoriales por la diversidad de los pueblos indígenas, abriendo un procedimiento por medio del cual esos territorios donde hay presencia indígena significativa pueden dotarse con estatutos de autonomía. Nicaragua rebaja bastante el planteamiento español, porque en España es más fuerte la descentralización regional o territorial en las formulaciones de los estatutos de autonomía. Pero en cualquier caso, y por decirlo de manera más simple, el reconocimiento de los derechos territoriales en términos de una autonomía que pueda beneficiar a los pueblos indígenas es una concesión del Estado.

LMB/VA: ¿De acuerdo a lo que usted señala entonces sería lo mismo definir al Estado como pluriétnico que como plurinacional?

BC: No. Existe una diferencia. En Nicaragua más claramente y con el contexto anteriormente descrito, en el momento en que la autonomía se plantea en términos territoriales, no es propiamente una autonomía del pueblo indígena en cuanto a tal, sino del territorio donde la presencia indígena es significativa. De hecho ha funcionado muy mal la autonomía indígena en Nicaragua porque, por ejemplo, las representaciones de estas autonomías son órganos que están dominados más por el contingente no indígena que por los propios pueblos indígenas.

¿Cuál es la diferencia entonces con relación a Ecuador y a Bolivia? Que Ecuador y Bolivia reconocen el derecho a los pueblos indígenas a la autonomía en términos de que esos derechos están por encima de la decisión del Estado.

Cuando Ecuador señala que se constituye como Estado plurinacional, está diciendo que se constituye en virtud del reconocimiento del derecho a la autonomía como forma de ejercicio del derecho a la libre determinación, algo que ya no depende de la decisión del Estado como en Nicaragua, sino que depende del imperativo del reconocimiento de derechos como principio no sólo legitimador sino también constituyente del propio Estado, de ese aparato estatal que respeta esos derechos que están por encima de la propia situación del Estado.

En Ecuador y Bolivia el Estado unitario y uniforme nunca ha respondido a la realidad de las cosas ni siquiera en términos políticos ni jurisdiccionales. El Estado de Ecuador o de Bolivia nunca tuvo en todo su territorio el poder y la presencia que le pretendían las constituciones anteriores, por toda la existencia de pueblos indígenas, jurisdicciones indígenas y organizaciones políticas-territoriales que estaban presentes en ambos países. Esta característica es algo que siempre ha estado allí. La gran diferencia en términos constitucionales en América Latina está en ese reconocimiento de la plurinacionalidad como principio constitutivo no disponible por parte del propio Estado. Las respectivas Asambleas Constituyentes, tanto en Ecuador como en Bolivia, entendieron que estaban obligadas a fundar la Constitución en esos principios de derechos humanos, entre ellos, el derecho a la libre determinación que concede autonomía a los pueblos indígenas.