Conversaciones con... Gerardo Echeita: "Cómo impulsar la inclusión en los centros educativos"

El formato audiovisual “Conversaciones con...” se inaugura con esta primera entrevista en la que Víctor M. Rodríguez (Director de FUHEM Educación), conversa con Gerardo Echeita (Profesor de la Universidad Autónoma, miembro del Consorcio para la Educación Inclusiva y del Consejo Asesor del Área Educativa de FUHEM), acerca de cuáles son las claves para impulsar la inclusión en los centros educativos y cuáles son los retos de este proceso.

La educación inclusiva es un tema que siempre ha estado entre las preocupaciones de FUHEM. De hecho, en 2015 verá la luz, coeditado por FUHEM y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) una publicación emblemática sobre este tema: Index for inclusion, la tercera edición de la obra escrita por Tony Booth y Mel Ainscow que será publicada en castellano.

De este trabajo en elaboración y de otras cuestiones como las culturas, las políticas y las prácticas educativas inclusivas; el papel de los orientadores y los equipos directivos; las resistencias y los retos para que se transforme la cultura de los centros escolares y sean más diversos e inclusivos; los contenidos, recursos y metodologías que favorecen una educación para todos, entre otros muchos temas, conversan Gerardo Echeita y Víctor M. Rodríguez en esta “Conversación con…” realizada por FUHEM.

El Colegio Santa Cristina de FUHEM cierra sus puertas tras 50 años de actividad

A lo largo del curso 2013/14, el Colegio Santa Cristina mantuvo su actividad sabiendo que afrontaba el último año escolar como comunidad educativa. De este modo, llegaba la última fase del proceso de cierre paulatino, a lo largo de cuatro años, pactado con la administración, los trabajadores y las familias, que ha permitido que los estudiantes pudieran concluir la etapa que estaban cursando y matricularse, si era su deseo, en otro centro de FUHEM para completar su proceso de escolarización.

El último año del “Santa”, como a la comunidad escolar de Santa Cristina le gustaba llamar a su Colegio, fue un momento especial porque, desde que la noticia del cierre empezó a circular por el barrio y entre la extensa comunidad de antiguos alumnos, familias y profesores que alguna vez pasaron por sus aulas, todos quisieron hacer algo: sumarse al homenaje, organizar una fiesta, recordar viejos tiempos, rememorar los cambios educativos que se idearon entre sus paredes y, en suma, celebrar el tiempo de aprendizaje y amistad que ese espacio precario, enclavado en los bajos de un edificio de viviendas del Paseo de Extremadura, había acumulado a lo largo de cinco décadas.

En este tiempo de balance y emoción, de recuperar las vivencias del pasado más o menos reciente, ha habido mucha reflexión que se ha ido plasmando en distintos artículos: los textos que muchas personas ligadas a Santa Cristina han escrito para dejar constancia de la historia y la experiencia vivida, para construir la memoria de un centro que siempre fue un referente. De algunos de esos testimonios os ofrecemos a continuación un extracto, con el fin de aportar esa visión plural de miradas que se despiden de un lugar, pero no de una forma de hacer y entender la educación puesto que su equipo docente sigue en activo en otros centros de FUHEM, y sus antiguos alumnos y familias se han llevado todo ese bagaje consigo.

El balance de su última directora

En el artículo titulado, “Santa Cristina 1964-2014: un colegio, muchas vidas” , Mª Carmen Cava, la Directora del Colegio Santa Cristina en su etapa final hacía balance: “En Santa Cristina, comenzamos el curso 2013/14 con la misma ilusión y ganas de trabajar que siempre (…), pero en la comunidad educativa estaba presente la despedida. Han sido cuatro años despidiendo a compañeros, alumnos y alumnas, familias… pero han sido muchos más años, construyendo entre todas y todos un puzzle muy especial, el puzzle de la vida, porque un colegio son vidas que se entrecruzan con sus anhelos y sus sueños, y nosotros, los profesores, no hacemos sino contribuir a darles forma, a intentar que se conviertan en realidad. Desde el principio quisimos ser un centro diferente y fuimos incorporando dinámicas de trabajo basadas en la colaboración, la comunicación y la relación estrecha y a menudo entrañable entre niños y niñas, maestros y maestras y familias. Este sentimiento de escuela de todos es el que nos ha animado siempre. (…) Educar en Santa Cristina ha sido maravilloso”.

El relato de los primeros tiempos de innovación educativa

Juan Puchol, que fue profesor de Historia y Director de Santa Cristina entre los años 1969 y 1975, nos relata la experiencia vivida en Santa Cristina, cuando se fueron fraguando muchas innovaciones educativas que por aquel entonces eran revolucionarias y que, con el paso de los años, se han implantado en colegios e institutos de forma generalizada.

En su texto, titulado “Santa Cristina, una aventura educativa” , se puede leer: “Vistos desde la perspectiva de mi larga carrera docente, creo que los años más entrañables de mi vida profesional fueron los vividos entre los frágiles tabiques de Santa Cristina y que los logros profesionales de los que estoy más satisfecho son, sin duda, resultado de todo lo que aprendí trabajando, codo con codo, con aquel equipo de profesores/as (cuya selección y coordinación me encargó FUHEM en 1969), que entramos en Septiembre de dicho año en aquella Filial 11 y de la renovación educativa que, desde Santa Cristina, intentamos impulsar (no sin vencer bastantes resistencias internas y externas), en los centros del Hogar del Empleado. Estoy, sobre todo, satisfecho de haber puesto mi granito de arena, junto con todos mis compañeros/as, en la introducción de unas cuantas “peligrosas innovaciones” educativas (hasta entonces inéditas en Colegios e Institutos Nacionales), que fueron empezando a funcionar, poco a poco, en los centros del Hogar y están ya teóricamente implantadas en la mayoría de los Colegios Públicos e Institutos de Enseñanza Secundaria”.

La visión de las familias

En su texto titulado “Santa Cristina se cierra, pero no desaparece” , Nunci Pérez, que es madre de una alumna que comenzó a estudiar en Santa Cristina y después ha pasado al Colegio Lourdes, nos ofrece unas emotivas palabras en las que reconoce la labor de Santa Cristina y el espíritu de grupo que se generó entre todos los miembros de su comunidad escolar.

Así nos lo cuenta con sus palabras: “Recuerdo la primera vez que visité el Santa, allá por el año 2004. Aunque me lo habían recomendado, entonces el colegio no me pareció nada del otro mundo, es más, pensé que sus instalaciones eran bastante deficitarias, las aulas poco luminosas, el gimnasio pequeño y oscuro (…). Sin embargo, ya en los primeros contactos con los profesores y con el ambiente escolar, se podía percibir una atmósfera especial que más tarde tuve la oportunidad de experimentar ampliamente y que compensó con creces cualquier otra carencia material. Durante todos estos años, también de participación en el AMPA y en el Consejo Escolar, pude compartir y colaborar en la vida cotidiana del colegio. He podido vivir en primera persona el esfuerzo permanente del equipo docente y la dirección, incansables, creativos y dedicados (…); el esfuerzo de muchos alumnos que han trabajado para mejorar el colegio (…) y el trabajo voluntario de tantos padres, que amorosamente han ejercido de monitores, decoradores, sastres, camareros y acompañantes para sus hijos y para otros hijos (…). Actividades que han servido para mantener vivo en la comunidad educativa el espíritu de conjunto, la colaboración, el trabajo en equipo, la crítica constructiva, la autonomía, el aporte desinteresado, la solidaridad. En definitiva, aprendizajes que van mucho más allá del puro conocimiento y que son fundamentales si queremos construirnos como personas despiertas, conscientes y libres”.

La lectura completa y otros puntos de vista

Estos artículos se pueden leer íntegramente en el último número del Boletín FUHEM Intercentros, nº 35 , publicado en noviembre de 2014, donde también se ofrecen otros textos sobre el cierre de este Colegio y los balances de nostalgia y emoción que nos han hecho llegar muchas personas vinculadas al, ya histórico, Santa Cristina de FUHEM.

FUHEM os desea un feliz 2015: compartido y especial

De cara a las fiestas y al arranque de un nuevo año, FUHEM ha diseñado una tarjeta de felicitación para 2015, en la que expresa su deseo de seguir compartiendo ilusiones y trabajando en equipo. Nada mejor que un tándem para que, entre todos los que formamos parte de este proyecto, demos un renovado impulso al proyecto de nuestra Fundación, aportando energía a las dos áreas que constituyen el trabajo de FUHEM: Educación y Ecosocial.

No faltan en nuestro tándem, los nombres de nuestros colegios: Hipatia, Lourdes y Montserrat, para englobar a sus numerosas y activas comunidades escolares; tampoco las publicaciones editadas por el Área Ecosocial, referente en el pensamiento crítico al que queremos contribuir para hacer un mejor presente y un mejor futuro.

Además de las ilusiones que todas las personas albergan al iniciar un nuevo año, haciendo propósitos, pergeñando sueños y proponiéndose nuevas metas… FUHEM afronta en 2015 un año muy especial, en el que cumplirá 50 años desde su constitución como Fundación. Un momento ideal para hacer balance, para celebrar los logros y seguir trabajando por todos los principios y valores que inspiran su labor, contando con todos los que quieran participar en la tarea de construir un mundo mejor, más sostenible, más equitativo, más democrático y más justo. Queda dicho: “Pedaleando en un año muy especial”.

Para recuperar fuerzas, antes de que comience el nuevo año, FUHEM cerrará sus oficinas centrales desde el 22 de diciembre de 2014 hasta el 6 de enero de 2015, ambos inclusive. Los pedidos que recibamos en la librería on-line durante el período vacacional serán atendidos a partir de esa fecha.

¡Felices fiestas… y feliz 50 aniversario en 2015!

SELECCIÓN DE RECURSOS: Estado de excepción y control social

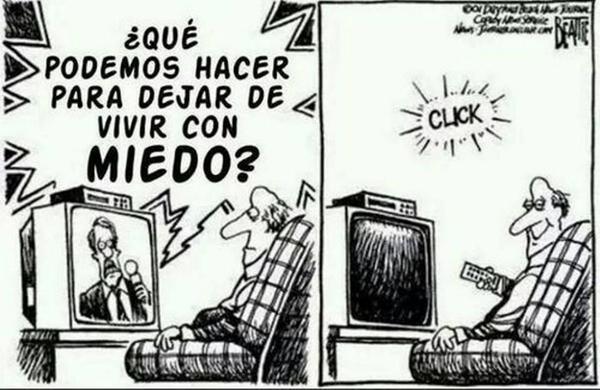

Con este viñeta cedida por los compañeros de El Salmón Contracorriente, quiero ilustrar cómo los medios de comunicación alimentan esta política del miedo presentando constantemente una serie de amenazas, concretas o difusas, cercanas o lejanas, que están sirviendo de excusa para conseguir que el ciudadano acepte el recorte de derechos y justifique la vigilancia masiva como única forma de obtener "seguridad".

El desarrollo de las nuevas tecnologías: la ubicación por satélite de nuestros dispositivos móviles, los chips RFID (identificación mediante radiofrecuencia), los drones, el reconocimiento facial biométrico, la huella que deja en cada operación nuestra tarjeta de crédito, las redes de espionaje masivo, la minería de datos, el acceso al estado de un contacto de whatsapp para ver, tanto su última conexión, como ahora el momento en el que se leen los mensajes; favorecen este tipo de vigilancia, de arriba abajo. Aunque la aplicaciones de nuestros móviles y la inmediatez de las redes, han hecho que esta vigilancia también pueda realizarse de abajo a arriba, en un big brother, en el que todos nos convertimos en observadores y testigos de lo que está ocurriendo en tiempo real.

La inseguridad, el miedo, las medidas punitivas se están utilizando como una excusa para conseguir la desmovilización ciudadana. Pero ante esto debemos plantearnos una pregunta ¿a qué tipo de sociedad nos estamos encaminando?

Tendremos que acostumbrarnos a escuchar algunos términos y expresiones que se están colando en nuestro vocabulario y en nuestra vida diaria: teatro de la seguridad, política del miedo, control social, doctrina del shock, panóptico, sociedad de control, guerra contra el terror, drones, privatización de la guerra, militarización de las fronteras, criminalización de los movimientos sociales, estados fortaleza, netwars.

Son muchos los autores que están abordando éstos y otros temas de interés, por ello desde el Centro de Documentación Virtual, he elaborado una selección, que no pretende ser exhaustiva, pero sí dar unas pinceladas sobre lo que se está escribiendo sobre estos asuntos, y que nos sirvan para ir tirando del hilo y poder tener argumentos para enfrentarnos al miedo, ese miedo que nos dice Santiago Alba Rico “es uno de los recursos fundamentales utilizados desde el principio de los tiempos para impedir la rebelión, o por lo menos, una reacción disonante.”

La selección incluye una recopilación de libros, artículos, donde puedes encontrar textos clásicos y otros más actuales, que van recogiendo los cambios que se están produciendo hacia un “Estado de excepción y control social”

Conoce nuestros proyectos de innovación educativa de 2012/13

La innovación educativa y la formación de los docentes son elementos fundamentales en el desarrollo del Proyecto Educativo de FUHEM. Promover experiencias innovadoras es un requisito indispensable para la mejora de la práctica educativa, la actualización didáctica del profesorado y la cohesión de los equipos docentes de cada centro y del conjunto de la Fundación.

La innovación educativa y la formación de los docentes son elementos fundamentales en el desarrollo del Proyecto Educativo de FUHEM. Promover experiencias innovadoras es un requisito indispensable para la mejora de la práctica educativa, la actualización didáctica del profesorado y la cohesión de los equipos docentes de cada centro y del conjunto de la Fundación.

Al inicio de cada curso escolar, FUHEM abre la convocatoria de “Proyectos de innovación educativa”. Las propuestas son evaluadas por una comisión, y aquellos proyectos seleccionados reciben una dotación económica y comienzan un proceso de que se inicia en las aulas y termina con la evaluación y publicación de los proyectos desarrollados, con el fin de compartir la práctica y poner el conocimiento adquirido a disposición de otros docentes y de toda la sociedad.

A lo largo del curso 2012/13, personal docente y no docente de los centros escolares de FUHEM (Hipatia, Lourdes, Montserrat y Santa Cristina) y sus respectivas comunidades, desarrollaron un total de doce experiencias innovadoras que se refieren a muchos y muy distintos ámbitos de la intervención educativa y se concretan en acciones también de índole diversa.

Relacionados estrechamente con el uso de las Tecnologías de la Información (TIC), encontramos proyectos que explican la creación de un mural digital, un periódico escolar on-line y el uso de GeoGebra, un software libre para el estudio de la geometría y las matemáticas.

Otros proyectos sirven para reflexionar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje desde miradas tan diversas como la transversalidad de una actividad de senderismo, el uso de los blogs para apoyar la labor tutorial o el conocimiento de otras realidades del entorno del alumnado a partir de actividades físicas, artísticas y culturales.

Y también se presentan una variedad de proyectos que están vinculados a algunas asignaturas concretas: los retos del bilingüismo en Inglés; cómo puede ser la Filosofía en las redes sociales; el aprendizaje del método científico a través de la cooperación de alumnos de Infantil y de Formación Profesional; la dimensión artística del grafiti y el aprendizaje de robótica y programación con alumnado de la ESO.

Accediendo a cada uno de los enlaces que ofrecemos en la web, se encuentra un cuadernillo (de descarga libre y gratuita, en formato pdf), que resume la justificación, objetivos, desarrollo y evaluación de los proyectos y, en algunos casos, desde la misma web se accede a ciertos materiales adicionales que reflejan algunos aspectos del desarrollo del proyecto o ponen en común los recursos utilizados, de modo que puedan servir para otros centros escolares.

Todos los resúmenes se han recopilado en una publicación conjunta, que está a la venta a través de nuestra librería on-line.

EXPERIENCIAS: Prácticas y respuestas en una sociedad vigilada

Lucía Vicent

Desde el surgimiento de las sociedades han existido distintas técnicas de control y vigilancia de unos grupos hacia otros, donde la clase social ha estado más o menos presente en la configuración de los mismos. Más novedosas, sin embargo, son las formas concretas que hoy adquieren, y el nivel de concentración y omnipresencia de la vigilancia en manos de unos pocos.

Cada vez más institucionalizada, la vigilancia se confirma como un monopolio exclusivo de un sector de la sociedad, el de la clase capitalista, los dueños de los medios de producción. Al desarrollo tecnológico se le ha hecho concurrir con las inercias y los propósitos de la dinámica capitalista, a través de nuevas prácticas de acceso a la información o el desarrollo de nuevos sistemas de vigilancia, todos ellos necesarios para garantizar la reproducción del capital y la perpetuación del sistema.

Los ojos que vigilan se multiplican, su alcance es mayor y detectarlos se complica cada vez más. En distintos ámbitos en los que desempeñamos nuestra vida cotidiana (escuela, casa, hospitales, etc.) se registran nuestros movimientos, acciones e informaciones diversas que nos sitúan en un lugar de riesgo ante cualquier paso en falso que se dirija hacia la homogeneización social pretendida.

En respuesta, han proliferado toda una serie de organizaciones, movimientos y colectivos que, por un lado, nos alertan de los avances que se producen en las formas de control y vigilancia, y por otro, denuncian los riesgos a los que nos exponemos. Asimismo, en los casos en los que es posible, también realizan importantes esfuerzos de visibilización de estas prácticas y desarrollan herramientas concretas que pueden contribuir a sortearlas.

Espionaje, conflictos armados y control institucional

En el pasado, las telecomunicaciones y la informática han permitido controlar a la población civil y detectar comportamientos de “anomalía” –dicho de otra forma, contrarios a los objetivos de aquellos que los controlan– con instrumentos y sistemas, hoy obsoletos, que se han modernizado hasta convertirse en sofisticados mecanismos que han ampliado el potencial de vigilancia y actuación sobre las sociedades. La primera vez que la población escuchó el término de vigilancia electrónica fue cuando se desveló la existencia de Echelon, la primera red de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA), surgida tras la II Guerra Mundial. A partir de ese momento, no dejaron de aparecer descendientes con características bastante similares: Enforcement Police (ENFOPOL), el Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL) o el Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana (SIGO) configuran otros ejemplos de espionaje y acceso de información privada a través de la intercepción de todo tipo de comunicaciones internacionales.

Desde su fundación en 1991, la organización sin ánimo de lucro conocida como Statewatch monitorea a los Estados y las libertades civiles que brinda cada uno en los países de la Unión Europea. A través de documentos periodísticos y artículos de investigación, sus integrantes abordan temáticas como la justicia, libertad de información, protección de datos, la rendición de cuentas, transparencia pública en las áreas comunitarias o los Derechos Humanos. Abogados, académicos, periodistas, investigadores y activistas de más de 14 países forman parte de esta red y concentran sus esfuerzos en la elaboración y difusión de los materiales que realizan.

El proyecto Remote Control se enmarca dentro Network for Social Change, una red que proporciona financiación a iniciativas orientadas hacia el cambio social, en concreto, aquellas relacionadas con cuestiones de paz, justicia o medio ambiente. Este proyecto surge en el año 2013 con el propósito de analizar la evolución actual de la tecnología militar y de cómo el replanteamiento de sus actuaciones pueda tener consecuencias muy graves para la sociedad, hasta el punto de señalarse como una de las principales amenaza para el futuro. Además de la una fuerte apuesta por la creación de conocimiento en esta temática, Remote Control es un instrumento para el intercambio de información y materiales realizados en este campo.

Asimismo, el Oxford Research Group (ORG) da eco a los materiales que genera Remote Control y complementa algunas líneas temáticas que se enmarcan dentro del control social y la seguridad a nivel mundial. Este think tank independiente lleva más de 30 años promulgando enfoques orientados hacia la sostenibilidad mundial como la alternativa a la confrontación violenta y a los conflictos globales. El desarrollo de la "seguridad sostenible" a largo plazo para todos significa comprender las causas profundas de los conflictos, y promover el diálogo y no la confrontación como el medio para un mundo verdaderamente seguro. Combinan conocimiento en profundidad y experiencia en el análisis, el diálogo y la propuesta sobre cuestiones de seguridad.

En 1999, como resultado del trabajo previo desarrollado por la Campaña Contra el Comercio de Armas (C3A), surge el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau, con la misión de fomentar una cultura de paz y construir una sociedad sin armas. Funciona como un centro de investigación y documentación sobre temas relacionados con los efectos perversos de las armas y el militarismo, el desarme y la paz. Combina el trabajo de estudio y publicación y colabora con otras agrupaciones como Stockholm Internacional Peace Research Institute (SIPRI), European Network Against Arms Trade (ENAAT), la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) y la Universidad Internacional por la Paz de Sant Cugat.

En esta misma línea, preocupados por la ética en la tecnología robótica, las relaciones internacionales, la seguridad internacional, el derecho internacional humanitario y por los peligros que los robots militares representan para la paz y la seguridad internacional y la población, trabajan otras muchas organizaciones sensibles a estas cuestiones. Algunos ejemplos los podemos encontrar en: International Commitee for Robot Arms Control (ICRAC), Human Rights Watch, Stop Killer Robots Canada o Women’s International League for Peace and Freedom. Todas ellas se han sumado a la campaña en contra de los desarrollos robóticos usados en conflictos armados conocida como Stop Killers Robot.

Otras organizaciones amplían la denuncia de desarrollos tecnológicos con uso violento entre países. La organización Article 36 hace referencia al artículo del Protocolo I de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra que exige a los Estados a revisar las armas, medios y métodos de guerra con el objetivo de prevenir daños no intencionados. Con sede en Reino Unido, esta organización sin fines de lucro trabaja en la denuncia y la lucha contra el daño involuntario, innecesario e inaceptable causado por las armas tradicionales y nuevas modalidades que se desarrollan como: los Killer robots (o “robot de combate”), municiones de racimo, etc. A través de las actividades de investigación, acciones políticas y otras vías que utilizan tratan de establecer alianzas fuertes que respondan al uso de las armas y eviten daños mayores que los avances que se suceden originarán.

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y la vigilancia en internet

El progreso tecnológico no siempre significa una mejora para el interés común de la ciudadanía. Sin salvaguardias democráticas que limiten el control de minorías elitistas sobre la aplicación de la tecnología, que impidan un ejercicio de poder ligado a sus intereses particulares, la potencialidad de los avances se puede convertir en importantes riesgos para la población.

La potencia de la tecnología y la extensión de su uso cotidiano nos alertan de que podemos vivir en sociedades de tintes orwellianos donde el interés colectivo se supedita al de unos pocos sin sentir tal imposición. La infinidad de datos personales capaces de recoger por la potencia de los actuales sistemas informáticos, a día de hoy, permiten identificar perfiles, estimar desviaciones e incluso hacer previsiones del comportamiento humano. A todas estas posibles aplicaciones de la información se las conoce como “Big Data”. Su aplicación se extiende principalmente a través de grandes empresas, con vistas a mejorar sus beneficios, o Estados que, bajo el argumento de la seguridad ciudadana, amplían sus márgenes de control sobre la población y abren nuevas vías para trasladar sus intereses.

Existen organizaciones que defienden y luchan por extender los derechos digitales de todos los usuarios, en especial los de aquellas personas que pueden verse en mayor medida comprometidos (activistas, movimientos sociales, etc.). Un ejemplo lo encontramos en Access que, mediante la combinación de políticas innovadoras, participación de los usuarios, y el apoyo técnico, luchan por las comunicaciones abiertas y seguras para toda la población. Sus integrantes entienden que la tecnología puede ser una poderosa plataforma que facilita una mayor participación, la rendición de cuentas y la transparencia (cuestiones que tratan en las campañas que realizan) pero nunca puede suponer riesgos adicionales para la seguridad de los usuarios.

La Electronic Frontier Foundation (EFF) es una de las agrupaciones principales en la defensa de las libertades civiles en el mundo digital. Fundada en 1990, defiende la privacidad de los usuarios, la libre expresión y la innovación y lo hace a través del análisis de las políticas que se desarrollan en estas competencias y el activismo de base que refuerza y protege los derechos y libertades en el uso tecnológico. Son muchas las campañas que realizan para lograr su propósito, entre las que podemos destacar las de mayor actualidad: Stop TPP Fast Track, que denuncia la posible aplicación de derechos de propiedad intelectual más restrictivos en el marco del Acuerdo Transpacífico que se está negociando, o la iniciativa Oppose NSA Mass Spying!, en contra de que el Gobierno de EEUU, junto con la ayuda de las principales operadoras de telecomunicaciones, ejerza una vigilancia ilegal y masiva a través de las comunicaciones.

Originalmente, Proyecto Tor (o Tor Project) fue desarrollado por la Marina estadounidense con el objetivo de proteger las comunicaciones gubernamentales. Sin embargo, hoy en día, es utilizado de forma habitual por gente normal, periodistas, activistas y muchos otros con fines de privacidad. La red supone una estructura de túneles virtuales que mejora la seguridad de la información que intercambiamos a través de internet, además de permitir desarrollar aplicaciones con herramientas de privacidad incorporadas que impiden el seguimiento de sitios webs. El uso de Tor protege contra una forma habitual de vigilancia en internet conocida como "análisis de tráfico", que puede interceptar quién está hablando a quién en una red pública. Muy utilizado por periodistas en sus comunicaciones con confidentes y disidentes o entre personas que han sido víctimas de agresiones, entre otras muchas personas.

Un control ciudadano que compromete derechos fundamentales

Las diferencias existentes en el uso de las nuevas tecnologías son muy diferentes entre unos lugares y otros, con mayores libertades y derechos en algunos, y más restrictivos en otros. No nos referimos solo a los que tienen que ver con internet y la protección de datos, las restricciones y formas de control social avanzan en otras muchas direcciones. Un buen punto de partida para saber en qué contexto nos movemos en cada caso es en el que nos sitúa, gracias a la información que nos facilita, el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia u OBSERVACOM. Esta iniciativa creada por expertos e investigadores de la comunicación se centra en el monitoreo sistemático del desarrollo de marcos normativos y políticas públicas de comunicación con la finalidad de producir análisis e informaciones que permitan evaluar su impacto en la libertad de expresión, la diversidad y el pluralismo en los sistemas de medios de la región.

La invalidación, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de la directiva que obligaba a los operadores de telecomunicaciones a conservar datos de los usuarios durante dos años. Considerada como una injerencia grave en dos derechos fundamentales: el respeto de la vida privada y la protección de datos personales.

Una palabra, una foto o una imagen pueden poner en riesgo la libertad y la vida de una persona en ciertos lugares del mundo. Ciertos poderes que campan a sus anchas en puntos concretos del globo, pueden impedir –y así lo hacen– que ciertas informaciones en las que, o bien pueden verse envueltos, o bien les beneficia que sigan ocurriendo, salgan a la luz. Reporteros sin Fronteras (RsF) desde 1985 trabaja para que esto no siga ocurriendo. Por la defensa de la libertad de prensa, porque encarcelar a un periodista es eliminar a un testigo esencial y amenazar el derecho de todos a la información, por esos y otros motivos, RsF defiende a todos aquellos colaboradores de los medios de comunicación que puedan verse perseguidos por desarrollar su actividad profesional. Entre otras actividades, es reseñable el barómetro que la agrupación muestra en su web (con el número de casos de periodistas o internautas encarcelados o asesinados), la campaña de apadrinamiento, la clasificación mundial de la libertad de prensa o los informes sobre los “enemigos de internet” .

En la misma línea se mueve Global Voices Advocacy, una red global de bloggers y activistas dedicados a la protección de la libertad de expresión y el libre acceso a la información en línea. Este proyecto se enmarca en Global Voices Online. Entre otras de sus actividades, informan sobre las amenazas de la libertad de expresión, comparten estrategias para defenderse y apoyan los esfuerzos para mejorar las políticas y las prácticas en Internet.

El derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información no son los únicos que se restringen con el avance del control y la vigilancia por parte de las instituciones, sino que existen otros muchos, como ocurre con el de la defensa. Cada vez son más las abogadas y abogados que por ejercer la defensa de los ciudadanos de forma independiente con el propósito de alcanzar la máxima democratización en esta competencia, se sienten amenazados, perseguidos o coaccionados. Desde la Asociación Libre de Abogados (ALA) de Madrid se lucha contra las limitaciones que las autoridades públicas en muchas ocasiones establecen en la defensa de la ciudadanía. Para ello, cuentan con distintos mecanismos: misivas a embajadas, autoridades públicas y Defensorías del Pueblo; comunicaciones y quejas a autoridades y comisiones internacionales; llamamientos on-line a la sociedad civil; convocatoria y participación en actos públicos; concentraciones de protesta, intercambio de información con otras organizaciones jurídicas y de derechos humanos, etc.

Muchas de las reformas que aprueban las instituciones promueven la intensificación de las prácticas de control y vigilancia ciudadana. Así lo denuncian distintos colectivos y agrupaciones como la plataforma No Somos Delito que está integrada a su vez por más de 70 organizaciones unidas contra los pasos legislativos que se suceden que coartan las libertades civiles y derechos de las personas en materia de seguridad y protesta social. Algunos ejemplos de denuncia podemos encontrarlos en: la oposición a la Ley mordaza o a las novedades del nuevo Código Penal así como en el análisis del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.

En paralelo a la denuncia de los cambios regulatorios, son muchos los colectivos y grupos sociales que promueven acciones para la defensa de los derechos básicos y ciudadanos. En nuestro país, uno de los máximos referentes son las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, organizadas en Madrid para visibilizar y denunciar los controles policiales y redadas masivas a migrantes que se suceden. En concreto, sus focos de atención son los controles de frontera que se realizan en lugares estratégicos de uso cotidiano en función de la apariencia, las redadas policiales que criminalizan la libertad de movimiento de las personas procedentes de países de la periferia económica, o los requisitos prácticamente imposibles de cumplir que exigen a las personas inmigrantes para otorgarles los permisos de residencia y trabajo.

CAMPAÑAS: Contra mordazas y vallas

Contra el recorte de derechos a los colectivos migrantes

Esto hay que cortarlo, campaña de recogida de firmas impulsada por CEAR, busca alertar de los múltiples obstáculos que afrontan los inmigrantes que intentan traspasar la Frontera sur de Europa, que se encuentra con métodos que rozan la brutalidad: vallas cada vez más altas, concertinas, balas de goma a náufragos que nadan hacia la costa y ahora "devoluciones en caliente". A medida que se endurece la represión, se precariza la situación de los migrantes que esperan su oportunidad para traspasar el anillo de seguridad en torno a la fortaleza europea y aumenta el riesgo para sus vidas y su integridad física.

Por su parte, la iniciativa #yoelijoserhumano también recoge firmas en contra del RDL 16 / 2012, que excluye a más de 800.000 inmigrantes de la sanidad pública, una medida inhumana e irresponsable.

Contra la Ley de Seguridad Ciudadana

La gravedad del contenido de la Ley de Seguridad Ciudadana, que ha merecido el apelativo de Ley mordaza, aprobada hace unos días con los votos únicamente del partido gobernante, ha movilizado en su contra a numerosos colectivos, instituciones y personas. Amnistía Internacional ha movilizado a la ciudadanía alertando sobre las implicaciones de la Ley mordaza, que se pueden leer en su informe "España: el derecho a protestar amenazado". La ley, que podría entrar en vigor en febrero o marzo de 2015, fue reformada a última hora para legalizar las "devoluciones en caliente" de inmigrantes.

La gravedad del contenido de la Ley de Seguridad Ciudadana, que ha merecido el apelativo de Ley mordaza, aprobada hace unos días con los votos únicamente del partido gobernante, ha movilizado en su contra a numerosos colectivos, instituciones y personas. Amnistía Internacional ha movilizado a la ciudadanía alertando sobre las implicaciones de la Ley mordaza, que se pueden leer en su informe "España: el derecho a protestar amenazado". La ley, que podría entrar en vigor en febrero o marzo de 2015, fue reformada a última hora para legalizar las "devoluciones en caliente" de inmigrantes.

Por su parte, la plataforma No somos delito ha convocado una movilización el 20 de diciembre para exigir la retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana, que representa un ataque a derechos fundamentales básicos recogidos en la Constitución y prevee cuantiosas multas. Se realizarán acciones en al menos 12 ciudades españolas.

Abierta la convocatoria para participar en las V Jornadas Con Ciencia en la Escuela

El 11 y 12 de marzo de 2015, se celebrarán las V Jornadas Con Ciencia en la Escuela, organizadas por el Círculo de Bellas Artes y FUHEM, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), y la editorial SM.

En esta nueva convocatoria, podrán participar los proyectos presentados por centros educativos de titularidad pública, concertada y privada, que impartan las enseñanzas reguladas, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, dentro de la Comunidad de Madrid. Como entidad organizadora, FUHEM dispondrá de tres stands adicionales a los diez que resulten seleccionados en la presente convocatoria.

Como hilo conductor, las Jornadas están abiertas a proyectos que aborden aspectos interdisciplinares entre diversas manifestaciones artísticas con la Física, la Química, la Biología, la Tecnología, la Informática, las Matemáticas…

El núcleo de la propuesta radica en la exhibición de experiencias mostradas al público por los alumnos de los centros educativos. Las experiencias deben incorporar en su metodología un alto grado de interactividad con los visitantes y acercar la ciencia al ciudadano de una manera atractiva y participativa.

En los siguientes enlaces, se ofrecen los documentos relativos a esta convocatoria:

- Bases de la Convocatoria para los Centros: con el detalle de los objetivos, el desarrollo de los proyectos, los plazos, las ayudas económicas y los criterios de valoración.

- Los Anexos que han de aportar los centros interesados:

Anexo 1: Solicitud de proyecto

Anexo 2: Descripción de actividades

Las jornadas se celebrarán en el Salón de Baile del Círculo de Bellas Artes y las solicitudes podrán presentarse hasta el 19 de diciembre, (se ha ampliado el plazo inicial que contemplaba el 15 de diciembre de 2014 como fecha límite). La documentación debe remitirse al Círculo de Bellas Artes, por correo electrónico (humanidades@circulobellasartes.com) o postal: Departamento de Humanidades c/ Alcalá, 42, 28014, Madrid. Para más información: 91 360 54 09.

FUHEM: un ejemplo de inclusión educativa

Desde el curso 2008/09 FUHEM mantiene un convenio de colaboración con la Asociación ALEPH-TEA, que trabaja por la inclusión social de las personas con trastornos del espectro autista, que consiste en la creación de aulas estables en los centros educativos ordinarios para favorecer la inclusión educativa de este alumnado. Así, los niños y niñas se escolarizan en centros de FUHEM, participando del quehacer educativo de las aulas en un entorno normalizado y la citada asociación provee los apoyos y recursos necesarios para el éxito de la experiencia. El Convenio, que se inició con la creación de un aula estable en el Colegio Montserrat en la etapa de Educación Primaria, se ha ampliado posteriormente con la creación de una segunda aula en Educación Secundaria Obligatoria y con la extensión del acuerdo al Colegio Hipatia en el curso 2013/14.

Esta iniciativa de inclusión de personas con trastorno del espectro autista suscitó el interés del programa España Directo de TVE que, coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia, llevó sus cámaras al Colegio Montserrat, con el fin de contar esta experiencia con la presencia de sus verdaderos protagonistas y dando un enfoque inclusivo a esta celebración.

Otras experiencias de inclusión

Además del mencionado convenio con la Asociación ALEPH-TEA, todos los centros escolares de FUHEM incorporan alumnos y alumnas con Trastornos Generalizados del Desarrollo en las distintas etapas educativas. Para ello se disponen de aulas de apoyo, financiadas por la Comunidad de Madrid, y se lleva a cabo un trabajo continuado de inclusión de este alumnado en las aulas ordinarias, con profesionales altamente cualificados que forman parte de la plantilla estable del profesorado de los centros de la Fundación.

Para FUHEM estas dos iniciativas son una oportunidad de contribuir a la mejora de la educación de personas con un alto riesgo de exclusión o segregación, pero también una posibilidad de enriquecer nuestro proyecto educativo y aprender de personas que nos ayudan a ver la realidad desde una óptica distinta, más compleja y diversa, pero también más justa y solidaria.

IV Diálogo Ecosocial: Crisis ecológica, género y migraciones

El objetivo del diálogo fue reflexionar sobre algunos aspectos orillados o que apenas adquieren centralidad en el debate político actual. Fundamentalmente, tres grandes temas: sostenibilidad ecológica, género y migraciones que, sin embargo, son cuestiones esenciales para reforzar la democracia en medio de la Gran Involución que vivimos.

Ponentes principales:

• Justa Montero (Magíster en Género y Políticas de Igualdad y en Inmigración, Refugio y Relaciones intercomunitarias)

• Luis Enrique Alonso (Catedrático de Sociología, Universidad Autónoma de Madrid)

• Antonio Serrano (Presidente de la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio, Fundicot)

• Mohammed Haidour (activista social)

Invitados de la fila cero:

• Manolo Garí (economista, miembro del Consejo Asesor de Viento Sur)

• Nieves Salobral (feminista, participa en Ganemos Madrid).

• Daouda Thiam (Asociación de Sin Papeles, Madrid)

• Rafaela Pimentel (Territorio Doméstico)

Moderadora: Yayo Herrero (directora de FUHEM).

El debate se estructuró en torno a tres cuestiones −crisis ecológica, feminismo y migraciones−: un rápido diagnóstico sobre la centralidad o no de las tres cuestiones; las causas de tal situación; y las posibles vías para favorecer su presencia en el debate político y en las agendas de las organizaciones políticas.

En la primera ronda de intervenciones los invitados coincidieron en valorar la escasa presencia de estas cuestiones en la agenda política, tanto de las organizaciones asentadas y cercanas al poder como en la de los nuevos movimientos sociales que pretenden llegar a las instituciones vía votos y para ello necesitan que su mensaje alcance a las mayorías. Como señaló Antonio Serrano, las tres cuestiones, pese a su calado, «no generan votos y están bastante ausentes del debate político. En todo caso, si generan votos es por reacción (como en el caso de la extrema derecha francesa respecto a la migración). Son cuestiones mal tratadas y con pocas posibilidades de ser abordadas mejor».

Mohamed Aidur coincidió con este diagnóstico en la cuestión de la migración y destacó las dificultades que tienen las organizaciones políticas y sindicales asentadas para integrar en su mensaje el fenómeno migratorio, que, en una coyuntura de crisis, queda directamente al margen. Esta idea fue corroborada desde la fila cero por Rafaela Pimentel y por Manolo Garí, quien indicó cómo los principales sindicatos siguen teniendo una concepción limitada del trabajo: defienden al que ya tiene empleo, pero excluyen a inmigrantes y precarios.

Douda Thiam, desde la fila cero, llamó la atención sobre el hecho de que cuando habitualmente se habla de inmigrantes se alude a su condición de persona que viene a trabajar, pero se olvida que también son personas que vienen a vivir. Criticó la eterna condición como “inmigrante” que se les aplica, independientemente de los años que lleven en el país.

Además de resaltar la invisibilidad de estos tres ejes en los partidos políticos y sindicatos, también se constató su ausencia en el caso de las nuevas plataformas emergentes con vocación de alcanzar mayorías porque, como indicó Luis Enrique Alonso, las acerca a procesos que no tuvieron éxito en cuanto a votos. En contraste, adoptan un discurso muy sencillo en términos de los de arriba y los de abajo, y vuelven a un discurso igualistarista básico con pocos matices del que desaparecen sujetos concretos.

Justa Montero señaló cómo estas tres temáticas están de forma efectiva en el nivel concreto −en referencia al movimiento feminista−, pero no forman parte de la centralidad del discurso político, precisamente por el cuestionamiento que hacen de aspectos fundamentales del sistema.

En un segundo hilo de debate, centrado en las potenciales causas, los ponentes vincularon la invisibilización de estas tres cuestiones y el agresivo discurso del neoliberalismo, con su pensamiento único y sus valores que permean todo –individualismo, reprivatización como necesidad, naturalización de la desigualdad, etc. Se otorga centralidad en la esfera pública a los temas que interesan al poder, mientras que las cuestiones verdaderamente centrales en la vida de las personas se aparta al ámbito de lo privado. Así ha ocurrido con los devastadores efectos de las respuestas a la crisis y la fuerte regresión en el plano socioeconómico y ecológico. En este sentido, desde la fila cero Nieves Salobral aludió a la pluralidad de cuerpos y dimensiones no normativas y cómo se encadenan los ejes de dominación de forma que los sujetos presentan experiencias diferenciadas.

En fuerte contraste y de forma simultánea al paisaje impuesto por la ideología neoliberal, se aprecia una fuerte presencia de lo social y de formas de autoorganización que, aunque con años de trayectoria, irrumpen ahora en la esfera pública.

En torno a la tercera pregunta, los invitados reflexionaron sobre las posibles estrategias o vías existentes para incorporar la crisis ecológica, el feminismo y las cuestiones migratorias como ejes vertebradores del debate político. Varias de las intervenciones confluyeron en la urgencia del cambio y la oportunidad que existe actualmente, pero solo será posible llevarlo a cabo si somos capaces de llegar a las mayorías, en conjunción con los movimientos autoorganizados, que están desarrollando nuevas formas de contestación y tejido comunitario.

Resulta, por tanto, urgente la reformulación del discurso de forma que sea capaz de conectar con la nueva retórica. De no lograrlo, existe un grave riesgo de involución y de regímenes más autoritarios.

En el momento de transformación en el que nos encontramos, con emergencia de nuevas propuestas y resignificación de conceptos ya existentes, conviene no olvidar la persistencia de las viejas inercias y el peligro que representa aplicar viejas políticas a los nuevos problemas.

ENTREVISTA a Javier de Lucas

«Pueden meter en jaula de hierro a la disidencia, pero lo que no pueden controlar es la pérdida de credibilidad y legitimidad del propio orden político»

«Pueden meter en jaula de hierro a la disidencia, pero lo que no pueden controlar es la pérdida de credibilidad y legitimidad del propio orden político»

Nuria del Viso

FUHEM Ecosocial

Es catedrático de filosofía del derecho y filosofía política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, del que fue fundador y primer director. Ha sido director del Colegio de España en París (2005-2012) y presidente de CEAR (2008-2009). Pertenece a numerosos consejos científicos y editoriales nacionales e internacionales; ha publicado una veintena de libros y más de 300 artículos en revistas científicas. Su ámbito de trabajo incluye cuestiones de derechos humanos, políticas migratorias, legitimidad, democracia y ciudadanía. En esta entrevista, de Lucas reflexiona sobre la reciente involución en materia de derechos y garantías en España y su impacto en los colectivos más vulnerables.

Nuria del Viso (NdV): Algunas de las respuestas que se han dado a la crisis desde 2011 incluyen una preocupante faceta de involución en los derechos y las garantías ciudadanas. ¿Nos encontramos en estado de excepción por intensificación del control social en distintos frentes?

Javier de Lucas (JdL): La utilización del término “estado de excepción” podría parecer exagerada o ser tachada de demagógica, pero yo la encuentro justificada en el sentido de que hay una suerte de excepción permanente y creciente en los últimos años a lo que serían las normas de derecho común propias del orden jurídico constitucional vigente. Es cierto que habría que matizar, por lo menos de cara a la precisión jurídica, que los derechos que han sido recortados en su gran mayoría en la Constitución no están propiamente diseñados como derechos, salvo el de la educación, sino como principios rectores de la vida económica y social. Pero creo que, con independencia de una hipotética reforma constitucional, esos derechos, vinculados a la dignidad de la persona, deberían ocupar la misma condición que las libertades públicas. Lo cierto es que se ha producido una verdadera ablación de esos derechos. Empezó siendo una reducción su alcance, sobre todo de los sujetos −el ejemplo más claro es el RD Ley 16/2012 [sobre la restricción de la cobertura del sistema nacional de sanidad]−, pero se ha convertido realmente en una demolición de los derechos fundamentales más esenciales. En este sentido, yo significaría tres líneas de actuación: 1) el recorte del contenido y de los sujetos de derechos sociales que son básicos, y ahí para mí el ejemplo más claro es la demolición de la educación pública como un modelo universal al alcance de todos y a todos los niveles, y con una especial fiereza diría que es la que vivimos en estos momentos en relación a la enseñanza superior; 2) la demolición del sistema de sanidad universal; y 3) no solo los recortes, sino las dificultades que se ponen a colectivos vulnerables para que tengan a su alcance las prestaciones que en el fondo no son más que la consecuencia de esos derechos sociales. Ahí lógicamente hay que hablar de las pensiones, de la situación de los jubilados, y un caso especialmente doloroso es cómo se han recortado las ayudas a los dependientes, y en particular a las familias con grandes dependientes.

Querría insistir en esa doble concreción: por una parte, la demolición de un grupo de derechos ubicados entre los derechos sociales y culturales, que incluso en nuestra taxonomía constitucional se encuentran entre los derechos de protección reforzada, y por otra parte, el recorte de los contenidos y de los sujetos de derechos básicos de esa triple línea de acción a la que me refería. Quisiera añadir el derecho al trabajo. La reforma laboral ha sido particularmente dura. Sin embargo, aunque es llamativo en las consecuencias, el derecho al trabajo, en cuanto a su visión como derecho, nunca ha sido tomado en serio, nunca se ha pensado en la situación que viven los parados, que es la tragedia más importante que vive España, y por ello es menos enunciado en términos de recorte de derechos. Podría añadirse, como apéndice, el derecho a la vivienda, que es una tragedia que está afectando a decenas de miles de familias que viven los desahucios. La propia Unión Europea (UE) ha dejado claro por vía jurisprudencial que las condiciones que se imponen son verdaderas exacciones que van mucho más allá de lo admisible en un sistema de préstamos que no caiga en la usura. El modelo sobre el que se ha configurado el préstamo hipotecario es un modelo inaceptable, más si se acude al derecho comparado, que ilustra como criterio básico lo que se llama la “segunda oportunidad”.

NdV: En este sentido, el informe del comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa de octubre de 2013, Nils Muiznieks, tras su visita a España menciona tres grupos de especial vulnerabilidad: infancia, personas con diversidad funcional, y migrantes. ¿Cuál es tu valoración acerca del impacto de las medidas de austeridad sobre estos tres colectivos?

JdL: Ya he mencionado en la pregunta anterior el caso de los dependientes. Por tanto, querría referirme a los otros dos apartados. Se trata de los sujetos que están más cercanos de la condición de no-sujetos. De una parte, los niños que, en sentido estricto hasta la Convención de Derechos del Niño, el estándar internacional ni siquiera aceptaba calificarlos como sujetos de derecho; eran más bien una extensión propiedad de sus padres, que tenían todas las competencias y definían sus intereses. Después de la Convención de Derechos del Niño y en el orden jurídico español de la Ley orgánica de Protección del Menor, se reconoce que los niños son sujetos de derechos, aunque no sean mayores de edad, y se reconoce además que son sujetos particularmente vulnerables, de ahí la importancia que se atribuye a la condición o cláusula de protección del menor a la hora de trabajar con menores de edad. Creo que el caso de lo que se denomina MENA, menores migrantes no acompañados, es particular grave porque en este colectivo, muy afectado por los fenómenos de pobreza y de desatención −y hay que recordar que un reciente informe sitúa a España solo por delante de Rumanía en relación con la desprotección que supone la pobreza infantil−, se une a la condición de inmigrante, el segundo gran colectivo vulnerable.

La legislación española, siguiendo la miopía de la legislación europea, ha contribuido a crear un tipo de sujetos que son con toda claridad infrasujetos de derechos cuando no, por duro que parezca la acepción, no-sujetos de derecho, los inmigrantes. Se ha construido unos sujetos que no están definidos como debiera ser por la condición básica de igualdad de derechos, sino que se trata de sujetos vicarios cuya existencia responde solo a la necesidad de un trabajo en condiciones de dumping social, un trabajo en nichos sociales donde la mano de obra nacional no existe, y además un trabajo sujeto a que se acepten unas condiciones que son inaceptables jurídicamente hablando porque violan el principio básico de igualdad. Esa fragmentación de derechos que sufren los inmigrantes y que llega incluso a un régimen que no puede sino ser calificado como de atroz, como ha hecho el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa. El nuevo comisario de Inmigración, para sorpresa general, tiene como gran mérito en su curriculum el haber sido ministro griego de Defensa, lo que nos da una idea de por dónde van, nunca mejor dicho, los tiros, en materia de migración. Y en este régimen atroz, cuando hablamos de la situación de los refugiados, y no solo de los inmigrantes que intentan pasar desde países en conflicto, el caso más grave en los últimos años es el de Siria, pero también los que huyen de la crisis del ébola o de numerosas guerras larvadas, como la que existe en Mali; cuando intentan pasar el Mediterráneo son tratados como lo que Migreurope ha calificado como «un estado de guerra de la UE contra los inmigrantes». Nos fijamos habitualmente en las islas del sur de Italia, en Ceuta y Melilla y no nos fijamos como debiéramos en la situación que viven los inmigrantes y refugiados que intentan llegar hasta la Europa desde oriente a las costas griegas y que son rechazados con verdaderas acciones de guerra, ni siquiera policiales. A esto hay que sumar las operaciones de policía de dudosa justificación, como la operación Mos Maiorum. Con todo, conviene recordar que el Gobierno español ha llamado la atención por las llamadas eufemísticamente “devoluciones en caliente”, que infringen legislación interna, legislación europea y legislación internacional.

NdV: Los inmigrantes y refugiados son tratados crecientemente en términos de seguridad, con militarización de fronteras y criminalización de los migrantes, negándoles el propio estatus de migrante e incluso el de refugiado. Las brechas entre “nosotros-los otros”, entre los de dentro y los de fuera de la fortaleza, unos con derechos (aunque en recesión) y otros que no son tratados ni como sujetos, hemos trascendido la exclusión para pasar a la expulsión, y los migrantes son hoy “los desechables”. ¿Cómo valoras las políticas migratorias que se están implementando en España? ¿Tienen un sesgo etnocultural?

JdL: Creo que la política europea de inmigración en la deriva de la coartada autojustificada de la crisis, en un primer momento, y en este momento con una coartada aún más dura, que es el peligro de terrorismo con el que se engloba a muchos migrantes, revela un doble error o prejuicio, según los matices, por parte de la UE en relación con esos “otros”. Ese error nace básicamente de la necesidad de los países de la UE de obtener unos réditos de adhesión por parte de grupos sociales que, por el contrario, se ven cada vez más dificultados de encontrar una motivación para adherirse al pacto social que las políticas europeas están destruyendo (no ya desmontando, sino destruyendo). Frente a eso, el recurso fácil es acudir a la estigmatización −si no demonización− del otro, presentado como un peligro y una amenaza, lo que justifica utilizar el discurso del miedo, que sirve de coartada básica precisamente a esa política de xenofobia institucional y de creación del otro como amenaza. Esto me parece clarísimo: primero, en la situación de crisis, diciendo que amenazaban el empleo a los ciudadanos europeos; después, la coartada de que constituyen en alguna medida el ejército de reserva de la delincuencia y la criminalidad ligada a delitos contra la integridad sexual y de narcotráfico; y, finalmente, hoy ya abiertamente, el argumento de que la UE hace frente a una amenaza terrorista frente a la que cualquier medida frente al otro, que es sospechoso de terrorismo, está justificada.

NdV: Desde hace unos años está pujando la construcción de un orden más injusto, como confirma de forma palmaria la reforma constitucional del artículo 135. La restricción de derechos económicos y sociales alimenta en los de abajo la inseguridad (social y económica, pero también vital – desde el ébola hasta un desahucio), mientras que los de arriba temen perder sus privilegios, de modo que reclaman más orden, alegando que se trata de una demanda social, e implementan medidas para reprimir la protesta. Así, no solo perdemos derechos económicos y sociales, sino también civiles y políticos. ¿En qué medida la inseguridad y el miedo están resultando exitosos para desmovilizar a la ciudadanía? ¿Qué representan estas dinámicas para nuestro modelo de convivencia? ¿Qué tipo de sociedad se está conformando (si no hacemos nada)?

JdL: En esta pregunta hay un doble planteamiento particularmente interesante que yo respondería, en primer lugar, con el argumento de que se está ahondando en la destrucción de un modelo de vínculo social que era característica de los Estados sociales europeos, con los matices que se quiera; no es lo mismo el Estado de providencia que había creado en el Reino Unido y que fue desmontado mucho antes, en la era del thatcherismo, que el Estado social que representaba el modelo republicano francés −incluso el modelo de derecha del gaullismo−, que el modelo alemán, que es el más clásico. En todos ellos subyace un argumento muy importante y es que el vínculo social no puede subsistir, tal y como intenta proponer el modelo europeo, sin un índice básico de igualdad, lo que supone, por un lado, no tolerar la existencia de privilegios en las clases superiores y, por otro, el incrementar considerablemente el estatus en términos de derechos, pero también en términos de protección y participación de las clases medias y de las clases trabajadoras. Esto se ha ido destruyendo de manera muy minuciosa y tiene como resultado emblemático la calificación que España ocupa en este momento en el índice de Gini de desigualdad. Habíamos llegado a ser un Estado casi homologable en términos de desigualdad a los Estados socialdemócratas europeos, sobre todo en la segunda legislatura socialista de Felipe González, pero este logro se ha demolido cuidadosamente. La contrapartida es que al no poder crear un vínculo social con las clases trabajadoras, las tradicionalmente desfavorecidas, estas ya no ven razón para seguir manteniendo el pacto de no agresión frente a quienes les explotan en beneficio de unos pocos cada vez más privilegiados. Uno de los retos de la izquierda era limitar esta brecha, y la diferencia se ha ahondado; evidentemente lo que surge es el riesgo de que se incremente la reacción de crítica y disidencia hasta los extremos del conflicto por parte de los que se ven perdedores en esa ruptura del vínculo social, y yo creo que eso explica –y vamos ya a la segunda parte de la pregunta− la coincidencia con unas políticas que criminalizan a la disidencia. Quizá el emblema más claro de esas políticas es la Ley de Seguridad Ciudadana en España, que justamente se aprueba hoy (11 de diciembre de 2014, cuando se realizó la entrevista), que reduce el espacio legítimo de la disidencia hasta extremos inconcebibles, como lo muestra el hecho de que se criminalice incluso el tomar constancia gráfica de actuaciones de dudosa legalidad o manifiestamente ilegales a quien, por ejemplo, grabe con su móvil o con una cámara el empleo de fuerza desproporcionada por parte de la policía. El hecho de que se haya reducido también la posibilidad de acudir a la justicia por la reforma del sistema de tasas judiciales hace que sea especialmente gravoso para las clases trabajadoras emprender acciones por la vía judicial. Esto es solo otra parte de esa criminalización feroz de la disidencia, y que esta tenga más razones para expresarse y que lo haga fuertemente.

Por otro lado, aunque se hagan esas leyes y se consiga aprobarlas, el resultado contra el que difícilmente pueden luchar los que gobiernan a base de decreto-ley, no por ley −y un ejemplo claro son los casos griego y español−, es que pueden meter en jaula de hierro a la disidencia, pero lo que no pueden controlar es la pérdida de credibilidad y legitimidad del propio orden político, que lleva a los ciudadanos a desconfiar de una manera generalizada, y probablemente injusta, del orden jurídico constitucional y aproximarse a posiciones de crítica y desafección. Esas críticas son justificadas en muchos casos, aunque a veces se trate de posiciones muy generalistas, y en ese sentido injustas, porque tiran al niño con el agua sucia. Creo que actualmente en

Grecia y en España se está produciendo un riesgo de este tipo.

NdV: Hemos operado con un concepto de seguridad vinculado a la idea de orden y control, tal como se entendió en el clásico debate entre libertad y seguridad. En ese sentido, parece que esta noción resulta poco útil en un discurso basado en el respeto de los derechos. ¿Debemos olvidarnos de este concepto o, en contraste, podemos aspirar a una idea de seguridad evolucionada, más englobadora y que incluya derechos económicos, sociales, civiles y políticos?

JdL: Sí. Creo que como la pregunta planteaba bien, se produce un fenómeno muy llamativo en la tensión dialéctica en la que se presenta habitualmente el binomio seguridad-libertad que es para mí más claro todavía que la aparente contradicción entre igualdad y libertad porque solo desde una extrapolación de los términos es posible mantener la tensión que desemboca en incompatibilidad. Lo cierto es que la noción de seguridad hobbesiana, propia del Antiguo Régimen, sí puede ser entendida en esa visión extrema de la fragilidad del orden, o de la noción más quietista y más reducida de orden. Pero desde Hobbes sabemos bien que la seguridad no tiene sentido si no es seguridad en las libertades. La seguridad entendida como idéntica y exclusiva de la seguridad física y, como mucho, de la propiedad es una falsa seguridad. Es casi como en el chiste en el que preguntan, «¿qué preferís, nosotros o el caos?» Y la respuesta es, «Pues es igual porque vosotros también sois el caos». Es decir que el reproche sutil de Kant a esa noción tan primitiva y radicalizada de seguridad de la mera quietud del orden es muy elocuente. Kant utiliza la broma de la paz perpetua entendida como la paz de los cementerios: solo en los cementerios nadie se mueve de su sitio. Eso no puede ser seguridad.

La noción de seguridad, y si le ponemos el apellido jurídico, es seguridad en estatus de derechos y libertades, y en ese sentido la seguridad no está contrapuesta a la libertad porque no existe más que por y para esta. Si aceptamos esta otra acepción de la noción de seguridad, que es la propia del Estado de derecho, nos damos cuenta de que el enemigo de la seguridad no es la mal llamada inseguridad ciudadana, sino la arbitrariedad del poder, es decir, que estamos inseguros cuando nuestros derechos no están garantizados por encima de la discrecionalidad de quien tiene fuerza o el poder para interferirlos o violarlos. Pero si por el contrario entendemos que la seguridad es la garantía de que nuestros derechos y libertades no van a ser atacados ni reducidos indebidamente, entonces la contraposición desaparece. Creo que no hace falta una gran conceptualización para mostrar que la tensión puede resolverse sencillamente con una noción bastante sencilla de entender, que es esta de la seguridad en la libertad.

Acceso a la entrevista a Javier de Lucas (pdf)

Otras entrevistas

Entrevista a Paul Mason, por José Bellver, 2019.

Entrevista a Javier de Lucas, por Susana Fernández Herrero, 2018.

Entrevista a Tica Font, por Susana Fernández, 2018.

Entrevista a Bernd Röttger, por Elisa Schwis, 2018.

Entrevista a Cecilia Díaz-Méndez, por Monica Di Donato, 2018.

Entrevista a Juliet Schor, por José Bellver, 2018.

Entevista a Guy Standing, por Lucía Vicent, 2018

Entrevista a Ganaderas en Red, por Monica Di Donato, 2018.

Entrevista a Stuart Wallis, por Allen White (traducido por Nuria del Viso), 2018.

Entrevista a Juan Bárcena, por Monica Di Donato, 2018.

Entrevista a Roberta Sonnino, por Monica Di Donato y José Luis López Casadevante, 2017.

Entrevista a Rafael Díaz Salazar, por Salvador López Arnal (2017).

Entrevista a Randall Wrey, por Lucía Vicent y José Bellver (2017).

Entrevista a José Luis Moreno Pestaña, por Monica Di Donato (2017).

Entrevista a Mª Eugenia Rodríguez Palop, por Nuria del Viso (2017).

Entrevista a Ada Colau, por Nuria del Viso (2017).

Entrevista a Joaquim Sempere, por Nuria del Viso (2017).

Entrevista a Albert Sanfeliu, por Clara Senent y Carlos Saavedra (2016).

Entrevista a Alfredo Caro-Maldonado, por Salvador López Arnal (2016).

Entrevista a Miguel Ángel Soto, por Monica Di Donato (2016).

Entrevista a Jesús Núñez Villaverde, por Nuria del Viso (2016).

Entrevista a Carme Valls Llobet, por Nuria del Viso (2016).

Entrevista a Miguel Candel, por Salvador López Arnal (2015).

Entrevista a Bill McKibben, por José Bellver (2015).

Entrevista a Yanis Varoufakis, por Nick Buxton (2015).

Entrevista a Mario Espinoza Pino, por Salvador López Arnal (2015).

Entrevista a Richard Heinberg, por Luis González Reyes (2015).

Entrevista a Renzo Llorente, por Salvador López Arnal (2015).

Entrevista a Eduardo Garzón, por Salvador López Arnal (2015).

Entrevista a Fefa Vila y Begoña Pernas, por FUHEM Ecosocial (2015).

Entrevista a Marina Subirats, por Nuria del Viso (2015).

Entrevista a Javier de Lucas, por Nuria del Viso (2014).

Entrevista a Cristina Carrasco, por Olga Abasolo y Lucía Vicent (2014).

Entrevista a Gérard Duménil y Dominique Lévy, por Bruno Tinel (2014).

Conversación con Manfred Max-Neef, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2014).

Entrevista a Michael Löwy, por Rafael Díaz Salazar (2014).

Entrevista a Antonio Elizalde Hevia, por José Luis Fernández Casadevante (2014).

Entrevista a Silvia Federici, por Tesa Echeverria y Andrew Sernatinguer (2014).

Entrevista a Marta Antonelli y Francesca Greco, por Monica Di Donato (2013).

Entrevista a Alberto Magnaghi, por José Luis Fernández Casadevante y Nerea Morán Alonso (2013).

Entrevista a Igor Sádaba, por Olga Abasolo (2013).

Entrevista a Giuseppe De Marzo, por Nuria del Viso (2013).

Entrevista a Rafaela Pimentel, por Lucía Vicent (2013).

Entrevista a Mar Nuñez, por Olga Abasolo (2013).

Entrevista a Daouda Thiam. Con testimonio de Sini Sarry, por Nuria del Viso (2013).

Entrevista a Rafael Poch-de-Feliu, por Salvador López Arnal (2013).

Entrevista a Endika Zulueta, por Equipo FUHEM Ecosocial (2013).

Entrevista a Sabino Ormazabal, por José Luis Fernández Casadevante (2013).

Entrevista a Susan George, por Nuria del Viso (2013).

Entrevista a Jorge Riechmann, por Salvador López Arnal (2012).

Entrevista a Antonio Turiel, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2012).

Entrevista a Raúl Zibechi, por José Luis Fernández Casadevante (2012).

Entrevista a Carlo Petrini, por Monica Di Donato (2012).

Entrevista a Rafael Feito, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2012).

Entrevista a Eduardo Gudynas, por Nuria del Viso (2012).

Entrevista a Mbuyi Kabunda, por Nuria del Viso (2012).

Entrevista a Rafael Poch-de-Feliu, por Salvador López Arnal (2012).

Entrevista a Carlos Martín Beristain, por Nuria del Viso (2012).

Entrevista a Chatherine W. de Wenden, por Antonio Izquierdo (2012).

Entrevista a Eduard Rodríguez Farré, por Salvador López Arnal (2012).

Entrevista a Saturnino «Jun» Borras, por Nuria del Viso (2011).

Entrevista a Harald Welzer, por Nuria del Viso (2011).

Entrevista a Loretta Napoleoni, por Nuria del Viso (2011).

Entrevista a Bonnie Campbell, por Nuria del Viso (2011).

Entrevista a Samuel Ruiz, por Cristina Ávila-Zesatti (2011).

Entrevista a Danielle Nierenberg, por Monica Di Donato (2011).

Entrevista a Antonio Ruiz de Elvira, por Monica Di Donato (2011).

Entrevista a Karen Marón, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2011).

Entrevista a Víctor M. Toledo, por Monica Di Donato (2010).

Entrevista a Narciso Barrera-Bassols, por Monica Di Donato (2010).

Entrevista a Juan Carlos Gimeno, por Monica Di Donato (2010).

Entrevista a Juan Gutiérrez, por Amador Fernández-Savater (2010).

Entrevista a Pepe Beunza, por José Luis Fernández Casadevante y Alfredo Ramos (2010).

Entrevista a Emilio Lledó, por Olga Abasolo (2010).

Entrevista a Juan Andrade, por Salvador López Arnal (2010).

Entrevista a Miguel Manzanera Salavert, por Salvador López Arnal (2010).

Entrevista a Eduard Rodríguez Farré, por Salvador López Arnal (2010).

Entrevista a Silvia L. Gil, por Salvador López Arnal (2010).

Entrevista a Miguel Ángel Rodríguez Arias, por Salvador López Arnal (2010).

Entrevista a Pablo de Greiff, por José Luis F. Casadevante y Alfredo Ramos (2010).

Entrevista a Serge Latouche, por Monica Di Donato (2009).

Entrevista a Alberto Acosta, por Matthieu Le Quang (2009).

Entrevista a Gerardo Pisarello, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a José Luis Gordillo, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a Francisco Fernández Buey, por Nuria del Viso (2009).

Entrevista a Paul Nicholson, por Nuria del Viso (2009).

Entrevista a Alfredo Embid, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a Miquel Porta Serra, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a Rafael Feito, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a Ignacio Perrotini Hernández, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a Joan Martínez Alier, por Monica Di Donato (2009).

Entrevista a Federico Aguilera Klink, por Salvador López Arnal ( 2008).

Entrevista a Sergio Ulgiati, por Monica Di Donato (2008).

Entrevista a Arcadi Oliveres, por Nuria del Viso (2008).

Entrevista a Ramón Fernández Durán, por Nuria del Viso (2008).

Entrevista a Antonio Elizalde, por Nuria del Viso (2008).

Entrevista a Jorge Riechmann, por Nuria del Viso (2008).

Entrevista a Rodolfo Stavenhagen, por Nieves Zúñiga (2008).

Entrevista a Saskia Sassen, por Nieves Zúñiga (2007).

MEDIO DE COMUNICACIÓN: El Salmón Contracorriente

El carácter de esta publicación es social, solidario, responsable, sostenible y, sobre todo, divulgativo, donde la reflexión prima sobre la inmediatez y donde se apuesta por la formación como manera de transformar la realidad.

En El Salmón Contracorriente tienen cabida aquellas teorías y tendencias económicas alternativas al sistema imperante desde un punto de vista social, analítico y crítico. Es, por tanto, un medio de comunicación e información que refleja una economía cercana y que se dirige a un público amplio que no tiene necesariamente conocimientos económicos.

Acercar la economía a las personas de la manera más honesta posible, es una de sus metas, eso sí, siempre desde la profesionalidad y el trabajo riguroso y desde la base de un periodismo social y de servicio.

El proyecto está impulsado por las iniciativas ConsumeHastaMorir y El economista cabreado. Su equipo de redacción lo componen Yago Álvarez, Ana Encinas, Isidro Jiménez, Carlos Saavedra y Mariola Olcina (compañera del equipo de FUHEM educación + ecosocial).

La web está dividida en varias Secciones:

Otras formas de plantear las teorías y políticas económicas. La economía es una ciencia social, la persona tiene que estar en el centro.

¿Qué se está haciendo para transformar la realidad económica? Proyecto que demuestran que otro tipo de economía es posible.

Donde se recogen iniciativas culturales al margen del mercado, propuestas que se desmarcan de la perspectiva económica tradicional.

Artículos con un toque personal, como la vida misma.

El Salmón contracorriente ofrece el enlace a los artículos de tres blogs:

- El economista cabreado

- Diario de una adicta al liberalismo

- Consume hasta morir

Que recoge documentación y recursos de y para quienes optan por ir a contracorriente.

La formación es considerada como un instrumento básico para la elaboración de análisis críticos de la economía, que puedan propiciar cambios en el actual sistema, para lo que pronto empezarán a impartir cursos en línea. Pero el elemento innovador de esta web es que ofrecen a los usuarios la posibilidad de tutorizar o impartir cursos propuestos por ellos mismos, siempre que se ajusten a su filosofía.

En El Salmón Contracorriente consideran las licencias libres como el instrumento idóneo para gestionar los derechos de autor en su web, ya que este tipo de licencias fomentan el intercambio y un modelo de conocimiento colectivo. Por ello, los artículos recogidos en la web se encuentran bajo Creative Commons.

![]()

Cómo participar en el Salmón contracorriente:

FORMULARIO

La web ofrece formas de participar ya que está abierta a distintas perspectivas económicas. Por lo que, si tienes algo que aportar y compartir, puedes contactar a través de un formulario.

FOROS

La web tiene habilitados en cada artículo un espacio de discusión y debate entre sus lectores. Este foro está regulado por sus redactores y, en su ejercicio de moderación, se reservan el derecho de eliminar o no publicar comentarios que no se ajusten a una reglas básicas de convivencia y respeto, que tengan contenido difamatorio o contrario a la legislación vigente.

REDES SOCIALES

Puedes seguir a El Salmón contracorriente a través de sus perfiles en:

https://twitter.com/ElSalmonContra

https://www.facebook.com/pages/El-Salm%C3%B3n-Contracorriente/686656724749567

O vincularte a sus novedades a través de RSS.

Cuenta con una Agenda que avisa de los eventos que vayan a tener lugar y que estén relacionados con las temáticas abordadas por el Salmón Contracorriente, así como también ofrece una sección de Enlaces a organizaciones afines.

A través de su almacén puedes consultar 500 carteles de contrapublicidad, libros, vídeos..., que se pueden descargar y usar con plena libertad. Entre otras cosas, se puede encontrar una copia en alta calidad del Documental Gran Superficie, lista para descargar o visualizar online.

Os animo a visitar la web El Salmón Contracorriente porque hacen mucha falta iniciativas como esta para ver y entender la economía de otra manera.

INFORMES: Igualdad / Juventud y futuro

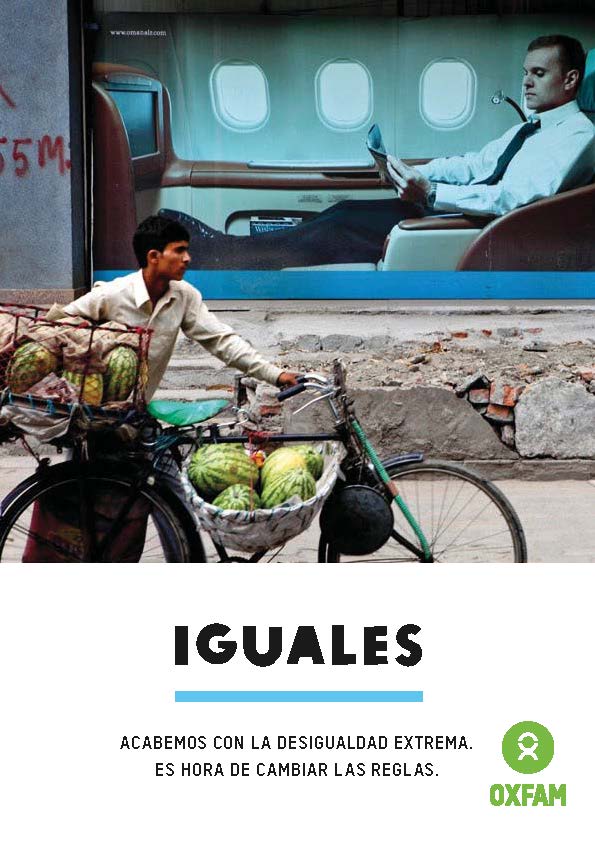

Oxfam, Iguales: acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas

Octubre, 2014, 159 p.

Este informe explora las causas que han provocado la crisis de desigualdad y plantea soluciones concretas para superarla.

El texto muestra la magnitud del problema que constituye la desigualdad económica extrema y pone de manifiesto los diversos peligros que esta acarrea para la población mundial. Asimismo, identifica poderosos factores que han impulsado este rápido aumento de la desigualdad en tantos países: el fundamentalismo de mercado y el secuestro democrático por parte de las élites.

La desigualdad económica extrema se ha disparado en todo el mundo durante los últimos 30 años, convirtiéndose en uno de los mayores problemas económicos, sociales y políticos de nuestro tiempo. Las antiguas desigualdades, basadas en el género, la casta, la etnia y la religión (que constituyen injusticias en sí mismas) se ven agravadas por el aumento de la desigualdad entre ricos y pobres.

La desigualdad entre países se incrementó rápidamente entre 1980 y 2002. Sin embargo, para la vida de las personas es más importante la desigualdad dentro de los propios países, ya que mientras los más pobres luchan por subsistir, sus vecinos prosperan. Este tipo de desigualdad está aumentando rápidamente en la mayoría de los países: 7 de cada 10 personas viven en un país donde la desigualdad entre ricos y pobres es mayor ahora que hace 30 años.

Oxfam ha calculado que, en 2014, las 85 personas más ricas del planeta poseían la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad.

El informe destaca nueve medidas que debían adoptarse para construir un sistema económico y político más justo. Un sistema que reconozca y ponga en valor a todos y cada uno de los ciudadanos, donde gobiernos, instituciones y grandes empresas tienen la responsabilidad de hacer frente a la desigualdad extrema. Asimismo, enumera una serie de compromisos que deberían realizarse asociados a cada medida.

1) Hacer que los gobiernos trabajen para los ciudadanos y hagan frente a la desigualdad extrema.

2) Fomentar la igualdad económica y los derechos de las mujeres.

3) Pagar a los trabajadores un salario digno y reducir las diferencias con las desorbitadas remuneraciones de los directivos.

4) Distribuir la carga fiscal de forma justa y equitativa.

5) Subsanar los vacíos legales en la fiscalidad internacional y las deficiencias en su gobernanza.

6) Lograr servicios públicos gratuitos universales para todas las personas en 2020.

7) Modificar el sistema mundial de investigación y desarrollo (I+D) y de fijación de los precios de los medicamentos para garantizar su acceso a todas las personas.

8) Establecer una base de protección social universal.

9) Destinar la financiación para el desarrollo a la reducción de la desigualdad y la pobreza, y fortalecer el pacto entre la ciudadanía y sus Gobiernos.

Puedes acceder al texto completo del Informe a través del siguiente enlace:

Iguales: acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas. Texto completo.

Iguales: acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas. Resumen.

UNFPA, El Estado de la población mundial 2014: el poder de 1.800 millones. Los adolescentes, los jóvenes y la transformación de futuro

Noviembre, 2014, 136 p.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, publica cada año su informe del Estado de la Población Mundial, donde examina asuntos sensibles que afectan las diferentes dinámicas poblacionales. En el Informe correspondiente al año 2014, el tema principal es la importancia de invertir en la juventud como prioridad para la agenda de desarrollo mundial más allá de 2015.

Los cambios demográficos de las últimas décadas han dado lugar a la generación más grande de adolescentes y jóvenes entre 10 y 24 años en la historia humana, los cuales representan más de una cuarta parte de la población mundial. Son 1.800 millones de jóvenes que deben tener los recursos necesarios para tomar decisiones adecuadas sobre su vida, su educación y su futuro.