LIBROS: Alternativas al capitalismo del Siglo XXI y Vidas hipotecadas

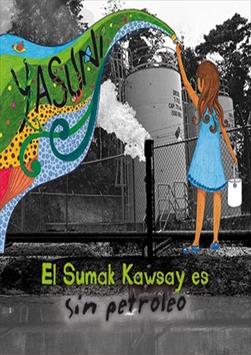

Alternativas al capitalismo colonialismo del Siglo XXI, elaborado por el Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, editado por Abya Yala y la Fundacion Rosa Luxemburg en febrero de 2013.

¿A dónde nos llevara la estrategia del crecimiento con una población mundial de 7.000 millones de personas, en un planeta cuya superficie no es extensible? Si todos los humanos aspiramos a aumentar nuestro nivel de consumo, a tener automóvil propio, ¿de dónde y cómo sacaremos tanta materia prima? ¿Cómo se supone que este planeta aguantará el nivel de contaminación y la montaña de basura que esto conlleva?

El capitalismo del siglo XXI, al igual que el de los siglos XIX y XX, se erige sobre la sombra del colonialismo. Pero este último ha cambiado de estrategia: las “conquistas” de hoy, en América Latina, ya no se hacen con cruces, caballos y armas de fuego; se asientan, más bien, en tratados que aparentan ser legales. Podríamos hablar, por ello, de un neocolonialismo. No obstante, las venas del continente siguen abiertas, y su principal actividad económica, la exportación de materias primas, es perfectamente funcional a las necesidades de los más ricos en otras regiones del planeta”.

“Pensamos que ha llegado el momento de construir un nuevo internacionalismo; uno que no se propone la solidaridad transfronteriza con una lucha específica, sino que colabora desde la izquierda en las problemáticas globales, a través de la ecología de saberes y sin eurocentrismos. Las alternativas al neocolonialismo imperante requieren actores en todas las partes del mundo. En este sentido, este libro se propone, también, tender algunos lazos entre continentes: recoge aportes de autores y autoras de Suramérica y de Europa. Además de describir el modus operandi del capitalismo actual, pone a debate estrategias alternativas tanto a nivel de la región como de los Estados nacionales. Aborda los campos de los imperativos macroeconómicos, como el crecimiento, las políticas energéticas, petroleras y mineras, y la agricultura. Asimismo, cuestiona múltiples prácticas de nuestra vida cotidiana; por ejemplo, cómo concebimos y habitamos las ciudades, o el “modo de vida imperial”; y, así, abre caminos para la construcción colectiva de otro mundo”.

Acceso a: Alternativas al capitalismo colonialismo del siglo XXI

Vidas hipotecadas: de la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda, escrito por Ada Colau y Adriá Alemany y publicado por Cuadrilátero de Libros en 2012 bajo licencia Creative Commons.

El libro aborda la gran estafa inmobiliaria española y cómo el derecho a la vivienda, pese a ser un derecho fundamental, ha sido sistemáticamente vulnerado, y tiene ahora mismo tiene en jaque a centenares de miles de familias que reclaman un sistema hipotecario más justo.

Escrito por dos de los fundadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Vidas hipotecadas explica las causas, señala a los responsables de esta situación, analiza el papel que han tenido las administraciones públicas, pone de manifiesto la lucha que desde la PAH se está llevando a cabo, con testimonios en primera persona, y ofrece consejos y recursos útiles para defender el derecho a la vivienda y evitar los abusos de poder de las entidades bancarias. Asimismo, el libro también recoge informaciones sobre la intervención de Bankia y la posibilidad del abandono del euro.

Vidas hipotecadas muestra el drama de las ejecuciones hipotecarias, que han dejado a cientos de miles de familias en la calle y con una deuda de por vida, pero también ofrece voces y testimonios que ponen rostro a los números y estadísticas.

Acceso a: Vidas hipotecadas: de la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda

BLOG: Cárceles Racistas

“Llegué a España el 22 de enero de 2009. Mi primer día aquí me llevaron a Comisaría y estuve allí 72 horas. Me llegó una multa de 300 € y a los tres días de nuevo me cogieron y me internaron en el CIE de Aluche. Estuve durante 17 días en mayo de 2010.

Cuando estaba en Senegal pensaba que España era el paraíso.

Allí dentro, un día estuve enfermo con mucha tos y me dieron un sobre de medicación y tras tomarlo me aumentó la tos. Intenté ir de nuevo al médico, pero tuve que esperar una semana para que me atendiera de nuevo.

La comida no sabía muchas veces qué era y nadie me lo explicaba, ¿tal vez carne de cerdo que no puedo comer por mi religión?

Durante una pelea pude ver cómo la policía se quedó observando. Un nigeriano cortó la oreja a un marroquí y la enseñó como un trofeo. Sólo después intervino la policía. La pelea se produjo en la cola esperando para utilizar la cabina telefónica.

La Cruz Roja me ayudó mucho en el CIE; me buscó un abogado y, tras explicar mi situación, en cuatro días salí a la calle.

Cuando salí del CIE estaba tan contento que llamé a todo el mundo en Senegal. Fue como una resurrección.

Mi familia desde Senegal me apoyó muchísimo. Mis expectativas cuando salí a la calle era poder vender cualquier cosa para poder sobrevivir.

En Senegal era carpintero.

Hasta que no cierren los CIE no podré vivir tranquilo. Sales de casa y no sabes si vas a volver.”

Testimonio de Ibra. Senegal.

El blog Cárceles Racistas tiene como principal objetivo recoger los testimonios de personas que han pasado por los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), así como de sus familiares y amistades.

Muestra a la sociedad la ignominia y vergüenza que supone la existencia de este tipo de centros, dando protagonismo a las historias y experiencias allí vividas por personas que, en la mayoría de los casos, el único delito que han cometido ha sido ser considerados “inmigrantes ilegales”. ¿Qué sabemos de ellas? ¿Cuál es su historia? ¿Qué sienten?

A través de entrevistas, textos, podcasts y otros datos a menudo desconocidos, intentan poner rostros a lo que en la mayoría de los casos son números abstractos para muchos medios de comunicación y responsables institucionales.

Son cuatro los colectivos que han unido fuerzas con el propósito de sacar a la luz la realidad oculta tras los muros de los CIEs, cárceles racistas dónde se violan los derechos humanos de forma sistemática.

Comisión CIE de Ferrocarril Clandestino

Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos

La idea es servir de altavoz a través de las tecnologías de la información y la comunicación contando con la experiencia y la legitimidad de algunos colectivos que desde años vienen trabajando en esta cuestión.

Sin ánimo de lucro ni protagonismo, el blog quiere, siempre que sea posible y de acuerdo a los verdaderos protagonistas de esto, lanzar a la gente las historias de tantas personas encerradas en los CIEs, realizar una denuncia social y contribuir a la posibilidad que se generen ciertos cambios sociales en estas cuestiones.

Para más información:

Contacto prensa y organizaciones:

Correo-e: info@carcelesracistas.org

Roberto López - SOS RACISMO - 91 639 57 34 - 648 949 212

Sesión de debate sobre metodología y evaluación de los aprendizajes

En el marco de las reflexiones que se vienen organizando a lo largo del curso en torno al Libro Blanco de la Educación en los centros de FUHEM, se ha convocado la que será la última sesión de debate de este curso. Bajo el título: “Aspectos metodológicos y de evaluación de los aprendizajes”, la cita será el próximo martes 11 de junio, a las 18.00 horas y tendrá lugar en Espacio Abierto FUHEM” (c/ Duque de Sesto, 40).

Los ponentes invitados para esta sesión, que harán las aportaciones iniciales y nos ayudarán a encauzar y facilitar el debate, son tres personas expertas en los distintos temas planteados: Elena Martín, Doctora en Psicología y Catedrática de Psicología de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid; Jesús Menes, Psicólogo y Orientador en el Colegio Montserrat 2 de FUHEM; Manuel Armada, Arquitecto Técnico, Profesor y Coordinador TIC del Colegio Montserrat 2 de FUHEM. La sesión será coordinada por Víctor M. Rodríguez, Pedagogo y Director del Área Educativa de FUHEM.

En esta ocasión, intentaremos reflexionar sobre diversos aspectos relacionados con la metodología, el uso de los recursos, la organización del aula y la evaluación del alumnado. Algunas de las reflexiones tendrán que ver con aspectos ya tratados, especialmente en la última sesión dedicada a los contenidos. Estamos seguros de que las aportaciones de los presentes nos ayudarán a vislumbrar algunos elementos que serán esenciales en el Proyecto Educativo de FUHEM.

Se puede descargar la invitación aquí. Dada la limitación de aforo, os rogamos encarecidamente confirmación de asistencia a este acto por medio de un correo electrónico dirigido a: Ana del Pozo: adelpozo@fuhem.es

Sigue la actividad a través de las redes sociales

Para esta nueva convocatoria, hemos creado un evento en Facebook, y como viene siendo habitual, el canal de Twitter de FUHEM Educación dará difusión a las principales ideas que se expongan en el debate. También, una vez editado el video, se podrá ver en el canal deYoutube de FUHEM Educación, donde ya hay otros videos relacionados con el Libro Blanco. Si la técnica lo permite, se podrá asistir al debate a través de la retransmisión en directo por el canal de FUHEM Educación en Bambuser.

Sigue el debate en el Blog del Libro Blanco

En el Blog del Libro Blanco ya se han incorporado algunos documentos que nos pueden ayudar a centrar la reflexión sobre las opciones metodológicas y de evaluación, siguiendo la dinámica que hemos mantenido hasta la fecha. En este caso, los textos que se han elaborado de forma expresa son:

1. “Aspectos metodológicos y evaluación de los aprendizajes”, elaborado por Elena Martín Ortega, Catedrática de Psicología de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid.

2. “Acercamiento al aprendizaje cooperativo”, elaborado por Jesús Menes, Orientador en el Colegio Montserrat 2 de FUHEM.

3. “Las TIC como desafío educativo”, elaborado por Manuel Armada y Jesús Joven, Coordinador TIC y Director del centro Montserrat 2, respectivamente.

Como siempre, os animamos a que también nos hagáis llegar vuestras aportaciones y comentarios a través del Blog del Libro Blanco.

EXPERIENCIAS: desobediencia civil

A lo largo de la historia se han sucedido numerosas experiencias de desobediencia civil. A pesar de las controversias que a menudo suscita este término en cuanto a qué prácticas incluir en esta categoría –en función de los referentes teóricos que desarrollan la temática–, existe cierto consenso en un grupo de ellas. Nos referimos a experiencias que, desde un punto de vista histórico, pueden ser utilizadas como referentes para ejemplificar los casos de desobediencia civil en el transcurso del tiempo y nos sitúan frente a otras más recientes y cercanas.

A lo largo de la historia se han sucedido numerosas experiencias de desobediencia civil. A pesar de las controversias que a menudo suscita este término en cuanto a qué prácticas incluir en esta categoría –en función de los referentes teóricos que desarrollan la temática–, existe cierto consenso en un grupo de ellas. Nos referimos a experiencias que, desde un punto de vista histórico, pueden ser utilizadas como referentes para ejemplificar los casos de desobediencia civil en el transcurso del tiempo y nos sitúan frente a otras más recientes y cercanas.

Algunos de los ejemplos más conocidos que explicitan la desobediencia y que, incluso, desde hace siglos se desenvuelve en nuestras sociedades, nos obligan a nombrar casos, como el Motín del té en 1773, promovido por Samuel Adams contra el monopolio de la Compañía de las Indias Orientales; la llamada a la desobediencia civil por parte de Gandhi frente al imperialismo británico que contó con varios referentes de participación colectiva y pacífica (como la marcha del Transvaal 1913, las protestas de Champaran y Kheda Satyagraha de 1918, la marcha de la Sal en 1930, etc.); el movimiento sufragista que reivindicaba el derecho a voto de las mujeres o el movimiento por los derechos civiles liderado por Martin Luther King.

Casos como los apuntados supusieron un importante marco de referencia en el desarrollo de nuevas “desobediencias”, en las cuales nos detenemos a continuación. Sin echar la vista atrás –como ocurría con los ejemplos ya señalados–, somos conscientes de que existen algunas iniciativas que perduran desde hace años y que nos resultan cercanas a día de hoy; y otras, que se suceden a nuestro alrededor como una forma de protesta, contraria a las medidas de recortes a las que nos enfrentamos en los últimos cuatro años. Con atención a dicha distinción, en primer lugar abordaremos las plasmaciones de mayor calado que son recogidas dentro de la denominada objeción de conciencia y que responden a casos claros de desobediencia; para dar paso, posteriormente, a otras experiencias y campañas más novedosas que se oponen a imposiciones, en múltiples facetas, que afectan a nuestra cotidianidad.

La objeción de conciencia como una expresión de desobediencia civil

Antes de nada, debemos concretar qué entendemos por objeción de conciencia para poder comprender su elección por una importante masa social y los colectivos afines, contraria a la norma establecida. La objeción de conciencia es el hecho por el cual se elige el incumplimiento de la ley o de las distintas normas existentes frente al deber que establece la conciencia, las creencias éticas o, incluso, religiosas. Las objeciones aluden a distintas dimensiones que tienen que ver con los posicionamientos morales en lo que respecta, entre otros, al culto cívico, a ciertas prácticas médicas, a obligaciones tributarias, al sufragio, a los conflictos bélicos o al servicio militar. Sin embargo, la oposición a realizar determinadas actividades o servicios –por los motivos señalados– ha sido especialmente destacada en lo que respecta al servicio militar obligatorio o la objeción fiscal.

La objeción de conciencia al servicio militar es el supuesto más destacado de la objeción. Consiste en la oposición al Servicio Militar Obligatorio (SMO) que se impuso al conjunto de los ciudadanos varones en Europa a partir de las guerras napoleónicas. En el caso concreto de España, el primer caso de objeción de conciencia –por motivos religiosos– lo presentaron los testigos de Jehová, en el año 1958, y que fue respondido con represalias que oscilaron entre los seis meses y seis años de cárcel. Casi una década más tarde la petición de eliminar el SMO llega al Ministerio de Defensa y se solicita el reconocimiento de una alternativa al servicio militar. En 1970, con un primer y segundo proyecto de Ley de Objeción de Conciencia (LOC) se produce cierto avance y parece más cercano el cambio a pesar de contar con claros opositores. No es hasta siete años más tarde cuando, gracias a la aprobación de la "incorporación aplazada" al servicio militar, se da un paso hacia delante y se logra retrasar la entrada en el mismo hasta el momento en que estuviera ya regulada, por parte del Ministerio de Defensa, la objeción de conciencia al servicio militar. En el mismo año se constituye el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), opuesto a toda conscripción (civil y militar) y ampliando su campo de lucha hacia la no violencia y hacia al antimilitarismo. La alternativa al servicio militar no surge hasta 1978, contemplándose en la Constitución Española. Es en ese momento cuando se les reconoce a los objetores de conciencia, a través de la Prestación Sustitutoria Social (PSS), la opción de acogerse a ella, claro es, con una duración superior a la del servicio militar. Al contrario de lo previsto, fueron miles de insumisos los que se negaron públicamente a la PSS, entre los cuales, cientos de ellos fueron encarcelados por su resistencia. Derivado de aquello, se produjeron asimismo insumisiones dentro de las líneas del ejército, lo cual, llevó a que un número creciente de personas decidieran rechazar otras funciones asociadas al servicio militar y ello condujo a que el gobierno español redujera el tiempo de servicio establecido por temor a la reacción popular. Desde entonces y hasta la aprobación de la LOC en diciembre de 1984 (para más información, véase http://www.antimilitaristas.org/article.php3?id_article=2550), existió un vacío legislativo sobre esta materia. Esta ley fue recurrida por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional y, un año más tarde, fue declarada nula por el Tribunal Supremo. Tras todos los impedimentos previos a los que se sometió la ley, es finalmente en el año 2001 cuando se anula de manera definitiva el SMO y, de manera paralela, también lo hacía la PSS.

La objeción de conciencia al servicio militar es el supuesto más destacado de la objeción. Consiste en la oposición al Servicio Militar Obligatorio (SMO) que se impuso al conjunto de los ciudadanos varones en Europa a partir de las guerras napoleónicas. En el caso concreto de España, el primer caso de objeción de conciencia –por motivos religiosos– lo presentaron los testigos de Jehová, en el año 1958, y que fue respondido con represalias que oscilaron entre los seis meses y seis años de cárcel. Casi una década más tarde la petición de eliminar el SMO llega al Ministerio de Defensa y se solicita el reconocimiento de una alternativa al servicio militar. En 1970, con un primer y segundo proyecto de Ley de Objeción de Conciencia (LOC) se produce cierto avance y parece más cercano el cambio a pesar de contar con claros opositores. No es hasta siete años más tarde cuando, gracias a la aprobación de la "incorporación aplazada" al servicio militar, se da un paso hacia delante y se logra retrasar la entrada en el mismo hasta el momento en que estuviera ya regulada, por parte del Ministerio de Defensa, la objeción de conciencia al servicio militar. En el mismo año se constituye el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), opuesto a toda conscripción (civil y militar) y ampliando su campo de lucha hacia la no violencia y hacia al antimilitarismo. La alternativa al servicio militar no surge hasta 1978, contemplándose en la Constitución Española. Es en ese momento cuando se les reconoce a los objetores de conciencia, a través de la Prestación Sustitutoria Social (PSS), la opción de acogerse a ella, claro es, con una duración superior a la del servicio militar. Al contrario de lo previsto, fueron miles de insumisos los que se negaron públicamente a la PSS, entre los cuales, cientos de ellos fueron encarcelados por su resistencia. Derivado de aquello, se produjeron asimismo insumisiones dentro de las líneas del ejército, lo cual, llevó a que un número creciente de personas decidieran rechazar otras funciones asociadas al servicio militar y ello condujo a que el gobierno español redujera el tiempo de servicio establecido por temor a la reacción popular. Desde entonces y hasta la aprobación de la LOC en diciembre de 1984 (para más información, véase http://www.antimilitaristas.org/article.php3?id_article=2550), existió un vacío legislativo sobre esta materia. Esta ley fue recurrida por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional y, un año más tarde, fue declarada nula por el Tribunal Supremo. Tras todos los impedimentos previos a los que se sometió la ley, es finalmente en el año 2001 cuando se anula de manera definitiva el SMO y, de manera paralela, también lo hacía la PSS.

En la misma categoría –la objeción–, no podemos dejar de mencionar otro de los casos más relevantes: la objeción fiscal a los gastos militares. La idea implícita de esta modalidad que respalda su acogimiento es que el militarismo impide el desarrollo de una sociedad en paz, solidaria y justa. Por este motivo y rompiendo la tendencia de los últimos años, en 2012 aumentó el número de personas y la cuantía anual de la campaña de objeción fiscal que tiene lugar todos los años en nuestro país (véanse los datos en Insumissia o en Centre Delas). Se constata por tanto, que ha aumentado la oposición a la hora de contribuir con los recursos económicos que nos imputa el Estado –a través de los impuestos– y que tienen como destino el gasto militar. La campaña, desarrollada a través de distintas redes (campaña Insumissia, Servicio de Información de la Objeción Fiscal o SIOF, el blog Espazo Aberto Antimilitar o el Grupo Antimilitarista Tortuga entre otros), tiene como propósito a largo plazo lograr de forma progresiva la desmilitarización total de los países. Los colectivos y las personas que de forma particular se hacen eco de la objeción fiscal pretenden generar un debate más profundo y abordar el tipo de defensa, en caso de que la queramos, que nos gustaría. Por último, no debemos confundirlo con el no pago de impuestos, ya que solo se trata de no hacer frente a la obligación de la cuantía destinada a gastos militares del país –según los Presupuestos Generales del Estado– acogiéndose al pago a otras iniciativas afines al tipo de sociedad que aspiramos.

En la misma categoría –la objeción–, no podemos dejar de mencionar otro de los casos más relevantes: la objeción fiscal a los gastos militares. La idea implícita de esta modalidad que respalda su acogimiento es que el militarismo impide el desarrollo de una sociedad en paz, solidaria y justa. Por este motivo y rompiendo la tendencia de los últimos años, en 2012 aumentó el número de personas y la cuantía anual de la campaña de objeción fiscal que tiene lugar todos los años en nuestro país (véanse los datos en Insumissia o en Centre Delas). Se constata por tanto, que ha aumentado la oposición a la hora de contribuir con los recursos económicos que nos imputa el Estado –a través de los impuestos– y que tienen como destino el gasto militar. La campaña, desarrollada a través de distintas redes (campaña Insumissia, Servicio de Información de la Objeción Fiscal o SIOF, el blog Espazo Aberto Antimilitar o el Grupo Antimilitarista Tortuga entre otros), tiene como propósito a largo plazo lograr de forma progresiva la desmilitarización total de los países. Los colectivos y las personas que de forma particular se hacen eco de la objeción fiscal pretenden generar un debate más profundo y abordar el tipo de defensa, en caso de que la queramos, que nos gustaría. Por último, no debemos confundirlo con el no pago de impuestos, ya que solo se trata de no hacer frente a la obligación de la cuantía destinada a gastos militares del país –según los Presupuestos Generales del Estado– acogiéndose al pago a otras iniciativas afines al tipo de sociedad que aspiramos.

Existen muchos colectivos que surgieron alrededor de la objeción fiscal que mantienen sus esfuerzos en estas acciones, pero que, además, realizan campañas que apuntan en otras direcciones. Casos como los ya mencionados en este apartado u otros adicionales como son: la Red Antimilitarista y Noviolenta de Andalucía, Internacional de Resistentes Contra la Guerra como las Alternativas Antimilitaristas del MOC en España.

Experiencias de desobediencia civil en la actualidad más cercana

En el año 2012, debido a la crisis económica y social que golpea a muchos países de Europa con una dramática intensidad han surgido varios movimientos que incitan a la desobediencia civil y sus acciones se dirigen a más de un aspecto concreto, como refleja la Plataforma por la Desobediencia Civil. En las redes sociales y en los medios de comunicación aparecen continuamente llamamientos a la desobediencia o textos animando a su práctica, justificándola en una situación como la actual donde a la población, en general, se la relega a meros pagadores de los costes de la crisis. Si nos ceñimos exclusivamente al ámbito nacional, las opciones en las que se plasma la desobediencia hoy en día son muy numerosas y apuntan en muy distintas direcciones como veremos, aunque no podamos aludir a la totalidad de ellas.

Una de las campañas que ha retumbado con fuerza, especialmente con el comienzo de la recesión económica, ha sido la campaña Di no a las identificaciones. La idea que subyace se remonta al establecimiento de la conocida como “Ley Corcuera” en el año 1992, la cual ha permitido que frente a la sospecha del cometimiento de un delito, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan identificar a cualquier persona en cualquier momento. Y en este sentido, no han sido pocas las veces que, acogiéndose a esta ley, se han realizado identificaciones sesgadas por cuestiones étnicas o políticas. Concretamente en el Estado español, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, recurre a esta ley para reprimir las movilizaciones y acciones de protesta. A través de las sanciones económicas impuestas a las personas identificadas se restringe la ejecución de derechos fundamentales, como es la protesta ciudadana. Y la respuesta, que muchos grupos y ciudadanos han determinado colectivamente –y que plasman en un manifiesto– para hacer frente a este ataque de las libertades básicas, ha consistido en la desobediencia civil. Se trata de un acto de rebeldía frente a las leyes injustas y las formas arbitrarias de identificación que no cumplen los supuestos establecidos por ley.

Una de las campañas que ha retumbado con fuerza, especialmente con el comienzo de la recesión económica, ha sido la campaña Di no a las identificaciones. La idea que subyace se remonta al establecimiento de la conocida como “Ley Corcuera” en el año 1992, la cual ha permitido que frente a la sospecha del cometimiento de un delito, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan identificar a cualquier persona en cualquier momento. Y en este sentido, no han sido pocas las veces que, acogiéndose a esta ley, se han realizado identificaciones sesgadas por cuestiones étnicas o políticas. Concretamente en el Estado español, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, recurre a esta ley para reprimir las movilizaciones y acciones de protesta. A través de las sanciones económicas impuestas a las personas identificadas se restringe la ejecución de derechos fundamentales, como es la protesta ciudadana. Y la respuesta, que muchos grupos y ciudadanos han determinado colectivamente –y que plasman en un manifiesto– para hacer frente a este ataque de las libertades básicas, ha consistido en la desobediencia civil. Se trata de un acto de rebeldía frente a las leyes injustas y las formas arbitrarias de identificación que no cumplen los supuestos establecidos por ley.

Los recortes en el caso del Estado español se han concentrado en los servicios públicos, donde la educación y la sanidad han sido los grandes perjudicados. Esta deriva explica que sea alrededor de estos frentes en torno a los cuales se articulen muchas de las llamadas a la desobediencia. En cuanto a la sanidad, coinciden diversas campañas y acciones, así como un variado abanico de colectivos que las promueven, bajo la idea y lema “Sanidad pública y universal”. La reivindicación enfatiza que se asegure un sistema sanitario de cobertura universal y de carácter público; hace manifiesta su oposición a las últimas medidas aplicadas sobre la cobertura sanitaria y los cambios que apuntan hacia la gestión privada del servicio en nuestro país. Una de las iniciativas más destacables es la que se acoge a la idea de "Yo SÍ, sanidad universal", donde trabajadores y usuarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) se organizan y promueven una campaña –entre otras que surgen en este sector– contraria a los cambios que establece el Real Decreto-Ley 16/2012. En él se limita la cobertura a muchas personas y se establece el “repago” de las recetas para la obtención de medicamentos. En la misma línea, un conjunto de organizaciones, colectivos y asociaciones confluyen en las mismas atribuciones del servicio y exigen la derogación inmediata del Real Decreto porque, como muchos entendemos, la sanidad debe ser igual y para todos. Con el mismo nombre nos encontramos, por ejemplo, Sanidad Pública Universal, un blog que recoge acciones de distintos colectivos, como CAS de Madrid o Mi salud no es un negocio, donde impera su oposición a la privatización de la sanidad. Por otro lado, otras personas que apuestan por la universalidad del servicio confluyen en agrupaciones como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), médicos del mundo que destacan su apelación al derecho a curar u otras muchas iniciativas que pueden ser consultadas en el siguiente enlace.

Los recortes en el caso del Estado español se han concentrado en los servicios públicos, donde la educación y la sanidad han sido los grandes perjudicados. Esta deriva explica que sea alrededor de estos frentes en torno a los cuales se articulen muchas de las llamadas a la desobediencia. En cuanto a la sanidad, coinciden diversas campañas y acciones, así como un variado abanico de colectivos que las promueven, bajo la idea y lema “Sanidad pública y universal”. La reivindicación enfatiza que se asegure un sistema sanitario de cobertura universal y de carácter público; hace manifiesta su oposición a las últimas medidas aplicadas sobre la cobertura sanitaria y los cambios que apuntan hacia la gestión privada del servicio en nuestro país. Una de las iniciativas más destacables es la que se acoge a la idea de "Yo SÍ, sanidad universal", donde trabajadores y usuarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) se organizan y promueven una campaña –entre otras que surgen en este sector– contraria a los cambios que establece el Real Decreto-Ley 16/2012. En él se limita la cobertura a muchas personas y se establece el “repago” de las recetas para la obtención de medicamentos. En la misma línea, un conjunto de organizaciones, colectivos y asociaciones confluyen en las mismas atribuciones del servicio y exigen la derogación inmediata del Real Decreto porque, como muchos entendemos, la sanidad debe ser igual y para todos. Con el mismo nombre nos encontramos, por ejemplo, Sanidad Pública Universal, un blog que recoge acciones de distintos colectivos, como CAS de Madrid o Mi salud no es un negocio, donde impera su oposición a la privatización de la sanidad. Por otro lado, otras personas que apuestan por la universalidad del servicio confluyen en agrupaciones como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), médicos del mundo que destacan su apelación al derecho a curar u otras muchas iniciativas que pueden ser consultadas en el siguiente enlace.

Otra de las limitaciones que presenta una gran parte de la población a consecuencia de la burbuja inmobiliaria y del shock de la crisis es el acceso y el mantenimiento de la vivienda. El derecho a la misma está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución o en el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales; y a pesar de ello, se ha visto vulnerado como nunca antes con la crisis económica actual. Centenares de miles de desalojos y miles de pisos vacíos suponen una contradicción inadmisible en una sociedad que se describe como democrática y social, en la que los poderes públicos forman parte y potencian un entramado liderado por el interés de las entidades financieras y no muestran ni un ápice de cambio o apuesta mínima por los derechos básicos de la ciudadanía. En este contexto se consolida la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), colectivo que participa en la paralización de los desalojos que cada día se ejecutan en nuestro país. La organización se opone a la legislación actual y a los contratos hipotecarios abusivos que permiten estos sucesos, pero va más allá y desarrolla otras iniciativas como son, entre otros, la reivindicación de la dación en pago con carácter retroactivo o la ILP.

Otra de las limitaciones que presenta una gran parte de la población a consecuencia de la burbuja inmobiliaria y del shock de la crisis es el acceso y el mantenimiento de la vivienda. El derecho a la misma está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución o en el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales; y a pesar de ello, se ha visto vulnerado como nunca antes con la crisis económica actual. Centenares de miles de desalojos y miles de pisos vacíos suponen una contradicción inadmisible en una sociedad que se describe como democrática y social, en la que los poderes públicos forman parte y potencian un entramado liderado por el interés de las entidades financieras y no muestran ni un ápice de cambio o apuesta mínima por los derechos básicos de la ciudadanía. En este contexto se consolida la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), colectivo que participa en la paralización de los desalojos que cada día se ejecutan en nuestro país. La organización se opone a la legislación actual y a los contratos hipotecarios abusivos que permiten estos sucesos, pero va más allá y desarrolla otras iniciativas como son, entre otros, la reivindicación de la dación en pago con carácter retroactivo o la ILP.

La acogida a irregulares y posturas contrarias a la criminalización de la hospitalidad van adquiriendo cada vez más fuerza en nuestro ámbito más cercano, sin que estos conceptos les sean tampoco ajenos al derecho y las normas que emanan desde la UE. El Acuerdo de Schegen, firmado en 1985 y en vigor desde 1995, recogía ya la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes pero establecía sanciones contra las personas que, con fines lucrativos, ayudase a un extranjero o intentase hacerlo en la entrada o en la salida del territorio. Esta situación quedaba recogida en el art. 318bis que en la nueva redacción especifica los motivos humanitarios como una de las causas que dan lugar a ser perseguido (o no) dependiendo del criterio del Ministerio Público. En el Estado español un conjunto de organizaciones –como ocurre en los casos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Convivir sin racismo, Grupo Inmigración y Sistema Penal, SOS Racismo, Red Acoge, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, etc.– han confluido y firmado una petición contra las medidas que supongan la criminalización u otra clase de obstáculos a la solidaridad con las personas que provengan de otros países bajo el lema “La hospitalidad no es un delito”. La campaña se opone al art. 318bis del anteproyecto de reforma del Código Penal en la que es punible y se persiguen los motivos humanitarios o las acciones altruistas. La propuesta de desobediencia es clara: se pide la exención de responsabilidad criminal de todos los supuestos de auxilio por móviles humanitarios.

La acogida a irregulares y posturas contrarias a la criminalización de la hospitalidad van adquiriendo cada vez más fuerza en nuestro ámbito más cercano, sin que estos conceptos les sean tampoco ajenos al derecho y las normas que emanan desde la UE. El Acuerdo de Schegen, firmado en 1985 y en vigor desde 1995, recogía ya la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes pero establecía sanciones contra las personas que, con fines lucrativos, ayudase a un extranjero o intentase hacerlo en la entrada o en la salida del territorio. Esta situación quedaba recogida en el art. 318bis que en la nueva redacción especifica los motivos humanitarios como una de las causas que dan lugar a ser perseguido (o no) dependiendo del criterio del Ministerio Público. En el Estado español un conjunto de organizaciones –como ocurre en los casos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Convivir sin racismo, Grupo Inmigración y Sistema Penal, SOS Racismo, Red Acoge, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, etc.– han confluido y firmado una petición contra las medidas que supongan la criminalización u otra clase de obstáculos a la solidaridad con las personas que provengan de otros países bajo el lema “La hospitalidad no es un delito”. La campaña se opone al art. 318bis del anteproyecto de reforma del Código Penal en la que es punible y se persiguen los motivos humanitarios o las acciones altruistas. La propuesta de desobediencia es clara: se pide la exención de responsabilidad criminal de todos los supuestos de auxilio por móviles humanitarios.

La Plataforma por la Desobediencia Civil nos habla también del derecho de rebelión y la justifica como la mejor forma de recuperar la dignidad en el contexto recesivo actual que nos rodea, donde los beneficios no se reparten pero las pérdidas y los costes de la crisis sí. Esta idea articula los objetivos que, en múltiples direcciones, apuestan por una desobediencia económica, la cual, es defendida por el conjunto de integrantes de este colectivo. Es en 2011 cuando surge la iniciativa en Barcelona, animando a una desobediencia integral que es denominada como nuestro derecho de rebelión. En sus comienzos, los esfuerzos se orientaron a la objeción fiscal en la declaración de la renta y, de forma progresiva, se ampliaron las miras hacia la falta de legitimidad de las instituciones del Estado y la promulgación de leyes injustas en nuestro país. Una de las principales pretensiones del grupo es la de extender tanto el ámbito, como el nivel de difusión de la iniciativa utilizando la promoción de oficinas desobedientes en distintos territorios; una meta que se logró sin problemas. Los objetivos se concretan en el manual de desobediencia económica, es decir, participar en una desobediencia a las medidas que establece el Estado y que son contrarias al bienestar de la mayoría. Y no se queda ahí. Las propuestas del derecho a la rebelión señalan que la problemática es global y que afecta al resto del mundo porque todos estamos dentro de un sistema donde los poderes económicos son los que mandan. Y en este sentido, por tanto, hay que ofrecer alternativas al sistema actual, construidas y apoyadas por el poder popular, y que apunten hacia la autogestión y el bien común. Algunas de ellas ya tienen cierto recorrido, como ocurre con algunas de las que lanza el grupo Integrarevolució y su llamamiento a construir el bloque para la revolución integral, un espacio político e ideológico internacional.

La Plataforma por la Desobediencia Civil nos habla también del derecho de rebelión y la justifica como la mejor forma de recuperar la dignidad en el contexto recesivo actual que nos rodea, donde los beneficios no se reparten pero las pérdidas y los costes de la crisis sí. Esta idea articula los objetivos que, en múltiples direcciones, apuestan por una desobediencia económica, la cual, es defendida por el conjunto de integrantes de este colectivo. Es en 2011 cuando surge la iniciativa en Barcelona, animando a una desobediencia integral que es denominada como nuestro derecho de rebelión. En sus comienzos, los esfuerzos se orientaron a la objeción fiscal en la declaración de la renta y, de forma progresiva, se ampliaron las miras hacia la falta de legitimidad de las instituciones del Estado y la promulgación de leyes injustas en nuestro país. Una de las principales pretensiones del grupo es la de extender tanto el ámbito, como el nivel de difusión de la iniciativa utilizando la promoción de oficinas desobedientes en distintos territorios; una meta que se logró sin problemas. Los objetivos se concretan en el manual de desobediencia económica, es decir, participar en una desobediencia a las medidas que establece el Estado y que son contrarias al bienestar de la mayoría. Y no se queda ahí. Las propuestas del derecho a la rebelión señalan que la problemática es global y que afecta al resto del mundo porque todos estamos dentro de un sistema donde los poderes económicos son los que mandan. Y en este sentido, por tanto, hay que ofrecer alternativas al sistema actual, construidas y apoyadas por el poder popular, y que apunten hacia la autogestión y el bien común. Algunas de ellas ya tienen cierto recorrido, como ocurre con algunas de las que lanza el grupo Integrarevolució y su llamamiento a construir el bloque para la revolución integral, un espacio político e ideológico internacional.

Muy estrechamente conectado con el derecho a la rebelión se encuentra la iniciativa Yo no pago, con objetivos conectados y reivindicaciones contrarias también a la socialización de las pérdidas de una crisis por parte de una población que no la ha generado. Y las acciones de desobediencia que este colectivo ha impulsado mantienen esta línea de coherencia. La gestión de la crisis ha supuesto el recorte social de derechos básicos de las personas, y el gobierno no ha dudado a la hora de su aplicación; es por ello, que la respuesta debe ser la insumisión económica. El euro por receta, las subidas en el transporte público, de los parquímetros, de los impuestos, peajes de las autopistas, etc., son algunas concreciones en las que se han centrado muchas de sus acciones (Remueve tu dinero, No pagamos u otras que recoge la web del movimiento Yo no pago). Las campañas discurren en torno a aspectos concretos, pero si ahondamos en ellas, somos conscientes de que las reivindicaciones que se encuentran detrás van más allá. Nos referimos a la oposición de la economía de casino, a la banca capitalista, a las prácticas especulativas, a la corrupción y a otras prácticas en prejuicio del bienestar común, protestas que proliferan con fuerza en otros países europeos. Y como respuesta se propone el apoyo en favor de proyectos cooperativos, la banca ética o la autogestión para lograr una economía para las personas y no en favor de los intereses concretos de unos pocos.

Muy estrechamente conectado con el derecho a la rebelión se encuentra la iniciativa Yo no pago, con objetivos conectados y reivindicaciones contrarias también a la socialización de las pérdidas de una crisis por parte de una población que no la ha generado. Y las acciones de desobediencia que este colectivo ha impulsado mantienen esta línea de coherencia. La gestión de la crisis ha supuesto el recorte social de derechos básicos de las personas, y el gobierno no ha dudado a la hora de su aplicación; es por ello, que la respuesta debe ser la insumisión económica. El euro por receta, las subidas en el transporte público, de los parquímetros, de los impuestos, peajes de las autopistas, etc., son algunas concreciones en las que se han centrado muchas de sus acciones (Remueve tu dinero, No pagamos u otras que recoge la web del movimiento Yo no pago). Las campañas discurren en torno a aspectos concretos, pero si ahondamos en ellas, somos conscientes de que las reivindicaciones que se encuentran detrás van más allá. Nos referimos a la oposición de la economía de casino, a la banca capitalista, a las prácticas especulativas, a la corrupción y a otras prácticas en prejuicio del bienestar común, protestas que proliferan con fuerza en otros países europeos. Y como respuesta se propone el apoyo en favor de proyectos cooperativos, la banca ética o la autogestión para lograr una economía para las personas y no en favor de los intereses concretos de unos pocos.

La subida del coste de transporte ha sido otra de las medidas tomadas por los poderes públicos, que hacen repercutir los problemas del déficit en el conjunto de los ciudadanos. Memetro surge tras la aplicación de las últimas subidas experimentadas en los transportes, como bien explican en su web (actualmente en proceso de renovación y que pronto estará disponible). Se trata de una asociación sin ánimo de lucro formada por personas afectadas por la subida en las tarifas del metro. La idea del nombre “Memetro” alude a una película bajo el mismo título en la que el actor principal sufre importantes episodios de amnesia. Las personas que participan se acogen a las pérdidas de memoria para no hacer frente al pago del billete de metro o de tren, al considerar abusiva la subida de precios y otros malestares relacionados con el funcionamiento del transporte público que generan un episodio traumático para el usuario. En el seno de este movimiento se ha desarrollado una aplicación que da acceso a la localización de revisores a la que se puede acceder desde su página y sobre la que se han avanzado algunos detalles en las redes (como en su Facebook o twitter). Para formar parte de la asociación se aporta una cuota de siete euros mensuales para dotar un fondo al que se podrá recurrir si tiene un episodio en el que no recuerda validar el billete del transporte y, de esa manera, no afrontar la multa correspondiente que se asume con el fondo común que se ha constituido.

La subida del coste de transporte ha sido otra de las medidas tomadas por los poderes públicos, que hacen repercutir los problemas del déficit en el conjunto de los ciudadanos. Memetro surge tras la aplicación de las últimas subidas experimentadas en los transportes, como bien explican en su web (actualmente en proceso de renovación y que pronto estará disponible). Se trata de una asociación sin ánimo de lucro formada por personas afectadas por la subida en las tarifas del metro. La idea del nombre “Memetro” alude a una película bajo el mismo título en la que el actor principal sufre importantes episodios de amnesia. Las personas que participan se acogen a las pérdidas de memoria para no hacer frente al pago del billete de metro o de tren, al considerar abusiva la subida de precios y otros malestares relacionados con el funcionamiento del transporte público que generan un episodio traumático para el usuario. En el seno de este movimiento se ha desarrollado una aplicación que da acceso a la localización de revisores a la que se puede acceder desde su página y sobre la que se han avanzado algunos detalles en las redes (como en su Facebook o twitter). Para formar parte de la asociación se aporta una cuota de siete euros mensuales para dotar un fondo al que se podrá recurrir si tiene un episodio en el que no recuerda validar el billete del transporte y, de esa manera, no afrontar la multa correspondiente que se asume con el fondo común que se ha constituido.

En último lugar, no podemos olvidar las dificultades que suponen los recortes en educación para los y las ciudadanas. La subida de tasas y los recortes en educación trazan algunas propuestas que, aún en formación, siembran el germen de nuevas “desobediencias” incipientes, pero que seguramente proliferarán a nuestro alrededor en los próximos meses.

Mientras se continúe ejerciendo el poder de las instituciones públicas en beneficio de unos pocos, se mantenga e intensifique la socialización de unas deudas que han enriquecido a algunos y se siga apostando por una política que extiende y agudiza las desigualdades en nuestro tejido social –y así se podría prever– seguirán apareciendo nuevas acciones -y los colectivos que las promuevan- de desobediencia civil.

Recopilación: Lucía Vicent

Cambiar en tiempos de crisis: consumo y estilos de vida

En este número abordamos un aspecto esencial de nuestro modelo económico y social, el consumo, sin cuyo replanteamiento difícilmente podremos atisbar una alternativa o salida a nuestra actual crisis socioecológica. En palabras de Santiago Álvarez Cantalapiedra en su introducción, «resulta cada día más evidente que el logro de la satisfacción de las necesidades de toda la población mundial sin menoscabo del planeta del que depende nuestra existencia, exige, sobre todo en las sociedades opulentas, controlar el consumo para que no sea él quien nos devore a nosotros».

En este número abordamos un aspecto esencial de nuestro modelo económico y social, el consumo, sin cuyo replanteamiento difícilmente podremos atisbar una alternativa o salida a nuestra actual crisis socioecológica. En palabras de Santiago Álvarez Cantalapiedra en su introducción, «resulta cada día más evidente que el logro de la satisfacción de las necesidades de toda la población mundial sin menoscabo del planeta del que depende nuestra existencia, exige, sobre todo en las sociedades opulentas, controlar el consumo para que no sea él quien nos devore a nosotros».

Los contenidos están orientados a proponer alternativas desde el análisis de la disponibilidad de los recursos naturales clave para nuestro modelo de desarrollo y las incertidumbres que se generan en torno a la alimentación, la vivienda, el transporte, los residuos, los usos del tiempo, el empleo, el modelo productivo y el económico.

Abordamos también el cambio necesario de nuestras pautas de consumo, la función de las políticas públicas en ese sentido y la regeneración democrática sin la cual no podrán introducirse transformaciones estructurales; la regulación del mercado eléctrico o un caso práctico concreto de abastecimiento, desde la contratación pública, de los comedores escolares en una localidad italiana.

En este Especial colaboran María Heras, Concepción Piñeiro, Álvaro Porro, Ladislao Martínez, Luis Enrique Alonso, Carlos J. Fernández Rodríguez, Rafael Ibáñez Rojo, Teresa Medina, Tanja Bastia, Ana Moragues Faus y Kevin Morgan. Ángel Martínez González-Tablas y Carlos Berzosa aportan sendos artículos de homenaje a José Luis Sampedro, y Víctor M. Toledo reflexiona sobre la crisis de la Modernidad. Panorama recoge dos artículos firmados por Marta Soler Montiel y David Pérez Neira, y Miguel Romero y Pedro Ramiro. En Periscopio escriben María González Reyes y José Luis Fernández Casadevante. El número se completa con una entrevista de Salvador López Arnal a Rafael Poch-de Feliu.

INTRODUCCIÓN

Narciso, la rana y cómo la opulencia privada degenera en miseria pública

Santiago Álvarez Cantalapiedra

IN MEMORIAM

José Luis Sampedro

Ángel Martínez González-Tablas

José Luis Sampedro y el subdesarrollo

Carlos Berzosa

ENSAYO

Diez tesis sobre la crisis de la Modernidad

Víctor M. Toledo

ESPECIAL

CAMBIAR EN TIEMPOS DE CRISIS. CONSUMO Y ESTILOS DE VIDA

Mirar al futuro para transformar el presente: propuestas de acción hacia el cambio socioecológico

María Heras, Concepción Piñeiro y Álvaro Porro

Significados del consumo entre los jóvenes adultos en el contexto de crisis actual

Luis Enrique Alonso, Carlos J. Fernández Rodríguez y Rafael Ibáñez Rojo

Políticas públicas y cambios de consumo y estilos de vida: de círculos viciosos a círculos virtuosos

Álvaro Porro

La liberalización del mercado eléctrico

Ladislao Martínez

Más allá del precio: las compras públicas con criterios de responsabilidad

Teresa Medina Arnáiz

Hacia el desarrollo sostenible: consumo sostenible y comedores escolares

Tanja Bastia

El horizonte ético alimentario: la política del cuidado

Ana Moragues Faus y Kevin Morgan

PANORAMA

Por una recampesinización ecofeminista: superando los tres sesgos de la mirada occidental

Marta Soler Montiel y David Pérez Neira

La globalización de la pobreza

Miguel Romero y Pedro Ramiro

PERISCOPIO

Responder al monólogo

María González Reyes

Experimentar otras economías. Una panorámica de las prácticas alternativas de consumo

José Luis Fernández Casadevante

ENTREVISTA

Entrevista a Rafael Poch-de Feliu sobre La quinta Alemania

Salvador López Arnal

LIBROS

Entre clásicos. Manuel Sacristán y la obra políticofilosófica de György Lukács, Salvador López Arnal

José Sarrión Andaluz

Razón, fe y revolución, Terry Eagleton

Macarena Álamo Santos

Reseña educar, trabajar, emprender. Cuaderno de esperanza, Daniel Jover

Jaime Vilchis Reyes

Números anteriores

120 - Europa en la encrucijada

Incluye artículos de: Miguel Ángel Jiménez González; Igor Ahedo Gurrutxaga e Izaro Gorostidi Bizaurraga; Luis Fernando Lobejón; Sergio Cesaratto; Luis Buendía; Francisco Rodríguez Ortiz; Fernando Luengo; Colectivo Ioé; Tristam Stuart; Denís Fernández López; Mª Eugenia Ruiz-Gálvez, Lorenzo Vidal-Folch y Lucía Vicent; Frente Ciudadano contra el Poder Financiero; y José Luis Fernández Casadevante.

119 - Alternativas III. Enfoques para el cambio social

Incluye artículos de: Salvador López Arnal y Jordi Mir García; Mateo Aguado, Diana Calvo, Candela Dessal, Jorge Riechmann, José A. González y Carlos Montes; Lucía del Moral; Teresa Torns, Vicent Borrás, Sara Moreno y Carolina Recio; Mauro Bonaiuti; Armando Fernández Steinko; José Luis Fernández Casadevante y Nerea Morán Alonso; Daniel Jover; Tica Font y Pere Ortega; y Thomas Ruttig.

118 - Alternativas II. Concretando debates

Incluye artículos de: Nancy Fraser; David Schweickartt; Óscar Anchorena, Irene García de Yébenes, Carmen Madorran, Carlos Martínez Núñez y José M. Naredo; Susana Martín Belmonte; Albert Recio; Alfonso Álvarez Mora; Pablo Aguirre y Nuria Alonso; AWID, CIVICUS, Center for Economic and Social Rights, Center of Concern, DAWN, ESCR-Net, IBASE, Norwegian Center for Human Rights, Social Watch; Paco Segura; Toño Hernández; Josep M. Antentas y Esther Vivas; Guillermo García; José A. Errejón y Fernando Prieto; Ferrán García Moreno; José Luis Fernández Casadevante; Monica Di Donato.

117 – Alternativas I. Dimensión social, política y económica

Grupo de Investigación AWC; Erik Olin Wright; Herman E. Daly; Daniele Archibugi y David Held; Íñigo Errejón; Tomás R. Villasante; Luis Miguez Macho; Alba Nogueira y Maria Antonia Arias; José M. Naredo; Bhichara Khader; Salvador López Arnal

116 - We are the 99%

Incluye artículos de: Félix Ovejero; Juan Carlos Monedero; Rafael Escudero; Fermín Paz; Xavier Domènech; Víctor Sampedro; Justa Montero; Santiago Alba Rico; Antonio Elizalde; Amador Fernández-Savater; Rafael Feito; María González Reyes, Marta González Reyes y Paloma Pastor Vázquez; y Fermín Bouza.

115 - La chinización del mundo

Incluye artículos de: Daniel Jover; Jorge Riechmann; Jesús Ramos; Ricardo Molero; Carlos J. Fernández Rodríguez; Juanita del Pilar Ochoa Chi; Alfonso D. Barrientos; Claude Serfati; Nuria del Viso; Pablo Saravia; Alejandro Vélez; Juan Sánchez; Salvador López Arnal.

114 - El poder de las finanzas

Incluye artículos de: Almudena Sipos; Ángel Martínez González-Tablas; José Miguel Rodríguez Fernández; Pablo Bustelo; José A. Estévez Araújo; Nuria del Río; Ricardo García Zaldívar; Antonio Sanabria y J. Rodríguez; Daniele Archibugi; David Molina Moya; Jordi Calvo Rufanges; Consejo de redacción; Santiago Álvarez Cantalapiedra; Cristina Ávila-Zesatti.

113 - Efectos sociales de la crisis

Incluye artículos de: Adam Wright; Carlos Gómez Gil; Albert Recio; Alfonso Álvarz Mora, María Castillo, Juan L. de las Rivas y Luis Santos; María Pazos; Colectivo Ioé; Antonio Antón; Faraz Vahid Shahidi, Carles Muntaner, Vanessa Puig-Barrachina y Joan Benach; Jose A. Tapia; Luis E. Alonso, Carlos J. Fernández, Rafael Ibañez y Concepción Piñeiro; Carlos Taibo; Josep M. Antentas y Esther Vivas; Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal; Juan J. López y Víctor Renes.

112 - Regular la sociedad, racionalizar la convivencia

Incluye artículos de: Ana D. Verdú y José Tomás García; José Ramón Castaños; Rafael Ibáñez y Mario Ortí; Juan Hernández Vigueras; Igor Sádaba; Luis Fernando Lobejón; Pablo Cotarelo; Bichara Khader; Paola Orozco-Souël; Humberto Robles; Clara Valverde; Catherine W. de Wenden; Antonio Izquierdo.

111 - Tendencias y alternativas urbanas

Incluye artículos de: Salvador López Arnal; Javier Gutiérrez Hurtado; Juan Carlos Barrios; José Luis Fernández Casadevante y Alfredo Ramos; Carlos Verdaguer; Jacobo Rivero y Olga Abasolo; Nerea Morán; Manuel Delgado; Lucy Ferguson; Greg Simons; Giovanni Allegretti; Carlos Rojas y Tatiana Ome.

110 - Economía solidaria: potencialidades y desafíos

Incluye artículos de: José Luis Fernández Casadevante y Alfredo Ramos; Salvador López Arnal; Luis Razeto; Jordi Garcia Jané; Pablo Guerra; Enrique del Río; Igor Sádaba; Vicente Pérez Quintana; Daniel Jover; Fernando Álvarez-Uría; Mbuyi Kabunda; Carlos Gómez Gil; José Luis Fernández Casadevante, Alfredo Ramos y Ariel Jerez; y Monica Di Donato.

109 - Debates para la paz

Incluye artículos de: Ken Booth; Jordi Armadans; Carmen Magallón; Xabier Etxeberría Mauleon; F. Javier Merino Pacheco y Martín Alonso Zarza; María Naredo Molero; Greg Simons; Humberto Robles; José Manuel Martín Medem; Antonio Basallote; Isabell Kempf; Amador Fernández-Savater; y Pere Ortega.

108 - Crisis del trabajo

Incluye artículos de: Juan José Castillo; Luis Enrique Alonso y Carlos J. Fernández Rodríguez; Antonio Baylos; Cristina Carrasco; Joaquim Sempere; Mario Ortí y Rafael Ibáñez; Carolina Recio et. al; Albert Recio; Antonio Gerdts; David Held y Angus Fane Hervey; Salvador López Arnal y Olga Abasolo Pozas.

107 - Sabidurías ecológicas

Incluye artículos de: Alejandro Mora; Victor M. Toledo; Victoria Reyes-García; Erik Gómez-Baggethun; Elizabeth Bravo; Narciso Barrera-Bassols (et. al.); Monica Di Donato y Pedro L. Lomas; María Novo; Iñigo Errejón; Nicolás Angulo; y Antón Novas.

106 - La ciudad: una cuestión de derechos

Incluye artículos de: Rosa Moura y Nelso Ari Cardoso; Jérôme Monnet; Joan Subirats; Pablo Gigosos y Manuel Saravia; Julio Alguacil; Diana Mitlin y David Satterthwaite; Vicente Pérez Quintana; Muhammad Raza; Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal; Observatorio Metropolitano; y Luis Carlos Nieto García.

105 - La(s) crisis. La civilización capitalista en la encrucijada

Incluye artículos de: Francisco Fernández Buey, Ángel Martínez González-Tablas, Santiago Álvarez Cantalapiedra, Óscar Carpintero, José A. Estévez, Víctor Toledo, Mariola Olcina y Carlos Corominas.

104 - Migraciones: desafíos y preguntas

Incluye artículos de: Máriam Martínez; Carlos Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de Prada; Luis Carlos Nieto; Edoardo Bazzaco; Tanja Bastia; Maria Luisa Maqueda; Ricard Zapata-Barrero; Carlos Gómez Gil; Jordi Mir; Bichara Khader; Susana Fernández; y Monica Di Donato.

103 - Retos a la Justicia: desigualdad social y conflictos ecológicos

Incluye artículos de: Joan Martínez Alier; Joan Benach, Montse Vergara y Carles Muntaner; José V. Barcia; Carlos Gómez Gil; Edoardo Bazzaco; Carlos Taibo; Carlos Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de Prada; Salvador López Arnal; y Mónica Lara.

102 - ¿Dónde están los límites de nuestras necesidades?

Incluye artículos de: Heikki Patomäki y Teivo Teivainen; Santiago Álvarez; José Manuel Naredo; Antonio Elizalde; Ricardo Parellada; Manuel Martí; Joaquim Sempere; Antonella Picchio; Javier Gutiérrez, Luis Fernando Lobejón y Helena Villarejo; Jordi Mir y Paula Veciana; y Nieves Zúñiga.

101 - ¿De qué depende la cohesión social?

Incluye artículos de: Carmen Velayos; Santiago Álvarez; Saskia Sassen; Tanja Bastia; Maxine Molyneux; Luis Enrique Alonso; Rosa Moura; Helena Villarejo; Noemí Artal; Karina Pacheco; Carlos Taibo; Monica Di Donato y Colectivo Ioé.

100 - Tiempo de cambio global

Incluye artículos de: Ángel Martínez González-Tablas; José Manuel Naredo; Paco Fernández Buey; José A. González, Carlos Montes e Ignacio Santos; Carlos Taibo; Vivien A. Schmidt; Victoria Reyes-García; Pablo Gigosos y Manuel Saravia; Mónica Lara del Vigo; Ian Gough.

Acceso a la web de Papeles

Información y compras

Tel.: +34 914310280

Email: publicaciones@fuhem.es

CAMPAÑAS: Objeción fiscal a los gastos militares

Las armas utilizadas en las distintas guerras que asolan el mundo, la represión que sufren a manos de la policía muchas poblaciones por sus movilizaciones ciudadanas, desarrollos militares costosísmos cuyo fin es segar más vidas... todo ello se sostiene con los impuestos que reciben los estados a través de nuestros impuestos.

Las armas utilizadas en las distintas guerras que asolan el mundo, la represión que sufren a manos de la policía muchas poblaciones por sus movilizaciones ciudadanas, desarrollos militares costosísmos cuyo fin es segar más vidas... todo ello se sostiene con los impuestos que reciben los estados a través de nuestros impuestos.

Auque los gastos militares han experimentado cierta moderación en los últimos Presupuestos Generales del Estado, no han registrado ni de lejos los elevados recortes que han sufrido los servicios sociales en el Estado español.

La Objeción Fiscal al Gasto Militar (OFGM) es una forma de desobediencia civil –y que, como tal, puede acarrearnos represalias legales por parte de la administración– que consiste en desviar una parte del dinero de nuestros impuestos a proyectos sociales que consideramos más justos. No es una forma de ahorrar en impuestos, sino de negar recursos al militarismo a la vez que apoyamos proyectos pacíficos que van en la línea de las alternativas que planteamos a la sociedad actual. Con ello, contribuimos a avanzar hacia una sociedad equitativa y en la que los conflictos se resuelvan sin recurrir a ningún tipo de violencia.

Además, un argumento más para hacer objeción fiscal en estos tiempos de crisis, es que la ciudadanía está pagando la deuda ilegítima que ha generado el poder, entre otras cosas, por el gasto militar.

¿Cómo se hace?

1. No confirmes automáticamente tu borrador. Para hacer la OFGM, debes hacerla a mano, o bien mediante el programa informático de la Agencia Tributaria (AT).

2. En el apartado “Deducciones generales” del impreso de la declaración, tacha una de las casillas, añade “por objeción fiscal a los gastos militares” y escribe la cantidad que elijas. Si utilizas medios informáticos, puedes incluirla en alguno de los apartados en que la deducción de la cantidad global se fija en “tanto por ciento”, o bien incluirla a mano una vez que hayas imprimido la declaración.

3. Ingresa el dinero que hayas deducido al proyecto social de tu elección. Cuando presentes la declaración, acompáñala de una copia del documento que certifique que has realizado esa donación (como un recibo bancario).

4. Acompaña tu declaración de un escrito firmado dirigido a la titular de la Delegación de Hacienda en el que expreses tu intención consciente de realizar la OFGM, así como los motivos que mueven a ello. Así evitarás que se te considere como una mera evasora de impuestos. Indica en el escrito la cantidad desviada y el proyecto al que ha ido destinada (puedes ver un modelo en http://www.nodo50.org/objecionfiscal).

5. Quédate siempre con copia de todos los documentos que adjuntes.

6. Si puedes ponerte en contacto con más objetoras fiscales, podéis organizar una presentación colectiva en una oficina de la AT.

¿Cuánto destinar?

Considera una de estas dos modalidades:

1.- Cantidad fija: simbólicamente se establecen 84 euros, en recuerdo de los 84 países empobrecidos por la deuda externa.

2.- El porcentaje de tus tributos (6 al 12%) que se aproxima a la proporción del gasto militar en el presupuesto del Estado.

Independientemente de cuál sea el efecto económico de tu declaración: positiva (a pagar), negativa (a devolver) o cuota líquida cero, puedes deducir la objeción fiscal y reclamar el dinero de tus impuestos que se destina a gasto militar.

Si no tienes obligación de declarar, puedes hacer OFGM de manera simbólica. Envía una carta a la delegación de la AT en la que expliques que, aunque no tienes ingresos u obligación de declarar, apoyas esta campaña.

Si tienes dudas, puedes contactar con el Servicio de Información de la Objeción Fiscal a los gastos militares (SIOF), es una entidad de carácter no lucrativo en la que participan varias organizaciones y que da apoyo a todas las campañas que anualmente se desarrollan en Cataluña y el Estados español para dar a conocer la objeción fiscal a los gastos militares.

Además, si estás en Barcelona, el SIOF tiene sede en los locales de Justícia i Pau y se reúne cada miércoles de 18 a 20 horas.

Este año proponen dos proyectos para recibir los donativos:

- Proyecto Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

- Proyecto Fundación Ateneu Sant Roc

INFORME: La ruina de la fractura hidraúlica

Informe elaborado por el Área de Energía de Ecologistas en Acción, mayo de 2013.

El informe analiza la implantación de una técnica de extracción de gas natural no convencional, llamada fractura hidráulica (o fracking) que consiste en la realización de una perforación en el suelo de entre mil y tres mil metros de profundidad hasta alcanzar el sustrato que, potencialmente, contiene gas metano en sus poros (principalmente pizarras bituminosas).

Esta forma de extraer el gas metano supone numerosos impactos sobre el medio ambiente, ya que los fluidos utilizados son altamente contaminantes y requieren un tratamiento como tal, y, además, pueden ocurrir filtraciones hacia acuíferos, lo que hace que el daño a soportar sea incalculable.

La apuesta por el gas natural no convencional extraído mediante fractura hidráulica es una decisión energética, económica, ecológica y estratégicamente errónea. Cada vez hay más indicios de que alrededor de esta técnica extractiva, también llamada fracking, se ha levantado una burbuja especulativa, como explica el informe de Ecologistas en Acción.

La fractura hidráulica ha estado sistemáticamente basada en estimaciones de reservas muy superiores a las que se pudieron extraer finalmente. En el caso de EEUU, el único lugar del mundo donde se ha desarrollado la técnica extractiva de forma masiva, hasta en 100-400%.

A esto hay que añadirle el hecho de que el fracking tiene una rentabilidad energética preocupantemente baja, que hace inviable energéticamente un futuro basado en este tipo de combustible.

Asimismo, y según los últimos datos de extracción de gas de esquisto de EEUU, en se aprecia una tendencia descendente en la curva de extracción desde hace meses, el gas solamente dura unos pocos años.

De acuerdo a los datos, el 80% de los pozos estadounidenses no son rentables económicamente, existen importantes empresas de operación con deudas sustanciales. Cada vez hay más indicios de que alrededor de la fractura hidráulica se ha levantado una burbuja especulativa que no se sostiene sobre una base física real, donde los únicos beneficios económicos son los conseguidos por los grandes actores inversores financieros.

Para Ecologistas en Acción carece de sentido ambiental, energético, económico y estratégico hipotecar el futuro de las regiones afectadas por los proyectos de fractura hidráulica ya que ni siquiera la promesa de una hipotética fuente energética rentable se cumplirá. La verdadera soberanía energética proviene de la adecuación a las condiciones físicas de los territorios, el aprovechamiento mediante tecnologías renovables, y la toma de decisiones y la gestión realmente democráticas de las cuestiones relacionadas con la energía.

Acceso al Informe: La ruina de la fractura hidráulica

Debate sobre Competencias y contenidos de aprendizaje

Para encauzar el debate y enriquecer la discusión, los expertos invitados para hacer sus aportaciones al tema fueron: Juan Ignacio Pozo, Doctor en Psicología, Catedrático de Psicología del Aprendizaje en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM); y Fernando Cembranos, psicólogo y sociólogo, miembro de Ecologistas en Acción y la Cooperativa IC Iniciativas. La jornada fue moderada por Francisco Marchand Rueda, Director de la Ciudad Educativa Municipal Hipatia de FUHEM.

El moderador, Fran Marchand, planteó al inicio el propósito de la sesión: reflexionar sobre los elementos esenciales que dan sentido al aprendizaje de los alumnos y alumnas, las competencias que queremos desarrollar, los contenidos que hemos de seleccionar para hacerlo y los criterios para que, en este proceso de toma de decisiones, nuestros centros sean capaces de responder a los retos educativos que se nos plantean. Para ello, también hubo que preguntarse sobre el tipo de persona que queremos ayudar a formar y sobre las condiciones que deben hacer posible una enseñanza de la máxima calidad, a la vez comprometida y crítica con el mundo en el que vivimos.

Juan Ignacio Pozo: Hacer competentes a nuestros alumnos y alumnas pasa por una adecuada selección de contenidos, de estrategias de enseñanza y de recursos

Juan Ignacio Pozo, Catedrático de Psicología del Aprendizaje en la UAM, comenzó su intervención recuperando la pregunta que se hizo al escribir el texto titulado “¿En qué siglo vive la escuela?”, en el que como respuesta planteó que la escuela ofrece los contenidos del siglo XIX, con profesores del XX a alumnos del siglo XXI. Apuntó que este desfase tal vez se pueda explicar en función del uso de las nuevas tecnologías, muy presentes en todos los ámbitos y no tanto dentro del espacio escolar.

Juan Ignacio Pozo, Catedrático de Psicología del Aprendizaje en la UAM, comenzó su intervención recuperando la pregunta que se hizo al escribir el texto titulado “¿En qué siglo vive la escuela?”, en el que como respuesta planteó que la escuela ofrece los contenidos del siglo XIX, con profesores del XX a alumnos del siglo XXI. Apuntó que este desfase tal vez se pueda explicar en función del uso de las nuevas tecnologías, muy presentes en todos los ámbitos y no tanto dentro del espacio escolar.

Reconociendo que el currículo se adapta mal a las nuevas formas de conocimiento que favorece el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), explicó los factores que impulsan los cambios en la cultura del aprendizaje. Los primeros serían de carácter epistemológico, porque la escuela está ligada a viejas formas de saber, al principio de autoridad que tenía el profesor como única fuente del conocimiento. Dado que este esquema está en crisis, la clave pasaría por dar más importancia al “proceso” de apropiarse del conocimiento y no al “producto” del aprendizaje. Los segundos serían de tipo social y cultural, plantear las demandas de la sociedad del conocimiento. En este sentido, Juan Ignacio Pozo, dijo: “La escuela debería ser el espacio crítico que ayude a convertir la información en conocimiento”, en un momento en el que a través de la tecnología se recibe muchísima información que es necesario aprender a gestionar y a transformar en un conocimiento capaz de gestionar el cambio. En tercer lugar, comentó los aspectos psicopedagógicos señalando que hoy sabemos que la mejor forma de aprender es hacer participar a los alumnos en el proceso, que no sean un sujeto pasivo del mismo.

Juan Ignacio Pozo defendió la distribución social del conocimiento como proyecto educativo del siglo XXI: “la escuela tiene sentido porque creemos que el conocimiento nos hace mejores –dijo-, de ahí que los espacios escolares deban llegar al mayor número de personas, dado que el contacto con otros permite un mayor enriquecimiento”. Por tanto, recomendó que la escuela vaya más allá de las alfabetizaciones básicas y funcionales de metas pragmáticas (el sistema escrito y numérico), y afronte el reto de las nuevas alfabetizaciones que abren nuevas posibilidades de desarrollo personal (científica, artística, informática, gráfica, etc.). Para ellas, las competencias en las que debería formar la escuela serían: para el aprendizaje y la gestión del conocimiento; para la formación laboral y profesional (cooperar, convivir, asumir tareas, consensuar…); para la convivencia y las relaciones sociales; y para la auto-estima y la felicidad personal.

Por último, Juan Ignacio Pozo abordó la cuestión de qué hacer con las TIC en la escuela, y propuso, en lugar de dar competencia en su uso, lograr que los alumnos usen la información que reciben para transformarla en conocimiento, aprovechando tres rasgos que ofrecen estas tecnologías: su capacidad para generar diálogo; que construyan una mirada propia a partir de todos los puntos de vista que ofrece la red; y romper la barrera entre quien produce y recibe la información.

Juan Ignacio Pozo concluyó que solo si la escuela usa las TIC para transformar el currículo se logrará repensar el mundo. En esta línea, insistió en que el cambio educativo requiere cambios curriculares, cambios en la cultura y la gestión de los centros y cambio en los propios docentes, que han de repensar su identidad como tales, y ser un “sherpa” que guíe al alumno, más que un “gasolinero” que lo llene de conocimiento.

Fernando Cembranos: Buscar las preguntas y las experiencias claves que permitan transformar nuestra visión del mundo

El psicólogo y sociólogo Fernando Cembranos comenzó su intervención señalando tres cuestiones clave que afectan al contexto en el que vivimos y educamos: “el declive energético, la gestión de recursos y residuos de la sociedad industrial y la actual descomposición del capitalismo, que van a cambiar nuestro mundo”. A pesar de esta situación, “el currículo escolar y las metáforas que el sistema ha ido metiéndonos en la cabeza no dan respuesta a estas cuestiones”. De ahí que Fernando Cembranos, insistiera en la necesidad de introducir una “cosmovisión” que nos permita estar en el mundo y mirarlo con nuevos ejes, con unas nuevas gafas que nos sirvan para afrontar el cambio que exige el momento actual.

El psicólogo y sociólogo Fernando Cembranos comenzó su intervención señalando tres cuestiones clave que afectan al contexto en el que vivimos y educamos: “el declive energético, la gestión de recursos y residuos de la sociedad industrial y la actual descomposición del capitalismo, que van a cambiar nuestro mundo”. A pesar de esta situación, “el currículo escolar y las metáforas que el sistema ha ido metiéndonos en la cabeza no dan respuesta a estas cuestiones”. De ahí que Fernando Cembranos, insistiera en la necesidad de introducir una “cosmovisión” que nos permita estar en el mundo y mirarlo con nuevos ejes, con unas nuevas gafas que nos sirvan para afrontar el cambio que exige el momento actual.

En esta línea, el miembro de Ecologistas en Acción y la Cooperativa IC Iniciativas, planteó los conceptos claves y los campos del saber que debería incluir una escuela alternativa, resumidos en cuatro grandes bloques: la sostenibilidad, recuperando la visión de la economía ecológica; la economía de cuidados, con la perspectiva feminista del trabajo; la economía crítica, para plantear la historia a partir de las ideas de reparto y justicia, de los pueblos y el territorio; y el conocimiento para vivir bien, que incluiría las emociones, necesidades, satisfactores, etc.

Recuperando el tema de las competencias y sin entrar en un debate en torno a términos y definiciones pedagógicas, Fernando Cembranos enumeró algunas actividades que refuerzan las competencias que van a ser necesarias para desenvolverse en el mundo. Entre los ejemplos, citó la organización de asambleas; aprender en grupo; acordar soluciones colectivas; plantear formas de vida en común y una nueva cultura de la territorialidad y de la vecindad; y una defensa de lo público y de la democracia.

A pesar de que la lista de saberes y las competencias puede resultar larga, Fernando Cembranos insistió en que las ideas que nos sirven para vivir no son tantas ni se aprenden tan rápido; y que para ejercer la crítica y lograr ciudadanos críticos hay que partir de lo colectivo. La clave de un futuro mejor ha de pasar por ciudadanos que estén en el mundo y quieran transformarlo.

Por último, cerró su intervención planteando que en los grupos de trabajo en los que colabora, están elaborando un listado de 99 preguntas y 99 experiencias. Las preguntas, explicó, han de servir para explicar el cambio de paradigma. Como ejemplos enumeró algunas de ellas: ¿Cuánta energía disponible hay para el ser humano? ¿Cuánta energía cuesta obtener la energía? ¿Cómo está repartida la propiedad de la tierra? ¿Cuáles son las principales leyes del universo? ¿Cuál es la verdadera riqueza? ¿Qué es necesario para vivir? ¿Cuál es nuestra huella ecológica? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es una sociedad justa? ¿Qué luchas han mejorado nuestra sociedad?

En cuanto a las experiencias, también dejó sobre la mesa algunos ejemplos de los que pueden ser más enriquecedores para los alumnos: el huerto urbano; organizar asambleas, viajes de estudios y un bici-bús; regenerar un tramo de río; crear una cooperativa de trueque; desarrollar un proyecto de micro-política, como puede ser transformar una parte del barrio en el que viven; hacer tertulias y plantear estrategias de mediación para resolver conflictos.

Aportaciones del coloquio: Pensamiento único, beligerancia, adoctrinamiento, intereses, imposiciones externas y márgenes

Tras las aportaciones de los expertos invitados, en el debate posterior se produjeron un buen número de aportaciones de los asistentes y de matizaciones por parte de la mesa. Hacemos el resumen de algunas de ellas:

Tras las aportaciones de los expertos invitados, en el debate posterior se produjeron un buen número de aportaciones de los asistentes y de matizaciones por parte de la mesa. Hacemos el resumen de algunas de ellas:

- Los contenidos de los textos de economía para bachillerato son de economía neoliberal pero se repiten como si fueran tan irrefutables como los puntos cardinales, sin atender a que conducen al suicidio colectivo.

- Favorecer el pensamiento crítico no debe confundirse con adoctrinar. Hay que distinguir saberes que forman parte del conocimiento científico, por transitorio que pueda ser, de aquellos que sólo persiguen la reproducción del pensamiento dominante. Tenemos que lograr trasladar otra forma de ver las cosas sin que la convirtamos en una nueva “única forma” de verlas.

- Uno de los problemas que presenta en trabajo a partir de contenidos es la rígida estructuración de los saberes en áreas o ámbitos cerrados de aprendizaje. Es preciso favorecer la interdisciplinariedad, la mirada múltiple sobre un objeto de conocimiento, la trasferencia de lo aprendido a otras situaciones y contextos.

- La estructura del currículo parte de la división de saberes del siglo XIX. La lectura, que atraviesa todo el currículo, no debería estar en lengua. Para evitar la fragmentación del currículum, una solución puede ser abordar problemas y ver las distintas respuestas que se pueden ofrecer. Solo relacionando y dialogando entre todas las respuestas se puede acabar con el pensamiento único.

- Si no partimos de los intereses del alumnado, difícilmente vamos a llevarle a lo que nos interesa que conozcan como docentes. Pero no se trata sólo de dar respuesta a los intereses más inmediatos (algo que podría empobrecer la tarea educativa) sino de que, a partir de los intereses explícitos vayamos tratando de generar nuevas inquietudes, nuevas preguntas y nuevos problemas que resolver.

- El debate sobre competencias y contenidos no puede separarse del de las metodologías. El “cómo” se enseña también es fuente de aprendizaje. El debate de hoy está necesariamente conectado con otros debates ya realizados y de forma especial con el próximo debate sobre metodología y evaluación.