A una década de la caída de Bagdad: Cuando la vida no vale la pena

Periodista, corresponsal de guerra y productora argentina especializada en conflictos armados y política internacional con coberturas en más de 30 países. Desde el año 2000 trabaja en Oriente Medio, África, Golfo Pérsico y América Latina, que incluyen los lugares más peligrosos del mundo como Irak,Libia, Siria, Líbano, Colombia, y el conflicto árabe-israelí desde la Segunda Intifada, la ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza en 2009 y el aniversario del ataque en 2010.

Periodista, corresponsal de guerra y productora argentina especializada en conflictos armados y política internacional con coberturas en más de 30 países. Desde el año 2000 trabaja en Oriente Medio, África, Golfo Pérsico y América Latina, que incluyen los lugares más peligrosos del mundo como Irak,Libia, Siria, Líbano, Colombia, y el conflicto árabe-israelí desde la Segunda Intifada, la ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza en 2009 y el aniversario del ataque en 2010.

Desde febrero de 2011 cubre la rebelión en Libia y Egipto. En 2012 estuvo trabajando en Siria desde el corazón de las revueltas del país árabe y en 2013 continuó con su cobertura en la región cubriendo especialmente el décimo aniversario de la ocupación en Irak.

Es miembro de honor de la Cumbre Mundial de la Paz y la única argentina, integrante del Dart Center for Journalism and Trauma (Centro Dart para Periodismo y Trauma) - con sede en la Universidad de Washington.

10 AÑOS DE LA OCUPACIÓN DE IRAK

A una década de la caída de Bagdad: Cuando la vida no vale la pena

Karen Marón

9 de abril de 2013

«Tenemos que prepararnos para la invasión a Irak», me decía un colega allá por septiembre de 2002, mientras portaaviones estadounidenses que navegaban en el mar Mediterráneo entrenaban a corresponsales, preparándonos hasta para una posible guerra bacteriológica.

Aunque hacía tres años había decidido cubrir zonas de conflicto, deseaba que esa operación militar no ocurriera, porque la tragedia caería sobre la humanidad. Mi instinto de periodista me advertía que era otra guerra más a cubrir, con la lógica más irracional para unos y la más coherente para otros: la atroz lógica de la guerra.

La entrada en Bagdad se convirtió en realidad tras la invasión y posterior ocupación. Y ello produjo que me convirtiera en testigo privilegiado de la historia de un conflicto permanente, con mil aristas que se empeñan en ocultar y que los medios se obstinaban en denominar la posguerra de la guerra que nunca fue. En ella impera un discurso que alienta la desinformación, alimenta la confusión y que crea “corresponsales de guerra” con pies de barro, que cuentan sus historias como en un reality y obvian la tragedia humana de las víctimas, de todas las víctimas.

Pero lejos ya están los ecos de las manifestaciones masivas que protagonizaban las capitales del mundo contra la invasión a Irak aquellos días cercanos al 20 de marzo de 2003 y durante la caída de Bagdad, un día como hoy, el 9 de abril.

En la actualidad esa parte del mundo pregunta con voracidad −en muchos casos− dónde estallará el próximo conflicto, mientras los tambores de guerra no cesan de resonar. ¿Será en Irán, en Corea? Y, sin embargo, para los iraquíes la guerra está en casa, en sus mentes, en sus corazones.

Falaz fue la declaración del 1 de mayo de hace una década, que hablaba del fin de la guerra y con desidia repetían los medios. El conflicto se vive diariamente como un estigma que los atormenta. «Es nuestro castigo», reiteran los iraquíes. «Sin petróleo, nunca nos hubieran invadido».

Cada día es un nuevo suplicio. Se manifiesta en los rostros, en el andar cansino de los cuerpos, en las miradas lúgubre de los adultos y la tristeza prematura de los niños.

Hace 10 años la caja de Pandora se abrió y de allí salieron todos los males. Ante cada regreso a Irak para cubrir los acontecimientos se observa la obscenidad de este conflicto que es continuo. Obsceno es el término más ajustado al calificar la situación en Irak. Así lo considero después de 12 viajes y años acumulados de estadía completa en el último decenio tras la ocupación. Una obscenidad que estremece, que entristece. Después de diez años de la prometida democracia, ésta sólo es un recurrente recurso discursivo que convence a algunos. En las calles de Bagdad se sigue repitiendo: «Preferíamos a Saddam, y no a los desastres que dejaron los ocupantes». Y esto no lo exculpa de sus atrocidades, que han sido muchas y de las más crueles.

Pero los Martillo de Hierro, Ciclón Ascendente, Ráfaga de Relámpago se multiplicaron y cobraron sus víctimas con descaro. Así se han bautizado durante años, algunas de las operaciones militares que se convirtieron en masacres contra los civiles.

Las primigeniamente denominadas fuerzas multinacionales −con la anuencia del gobernante de turno puesto a dedo− dejaron un saldo de cientos de miles víctimas que nada saben de armas químicas, rutas del petróleo o posicionamientos geoestratégicos.

Si el papel del ejército de Estados Unidos consiste en mantener la seguridad en el mundo a favor de la economía americana, como dijo el Mayor Ralph Peters, y «que para alcanzar esta meta, estamos dispuestos a matar a un número aceptable de personas», ¿cuál es entonces el número aceptable de víctimas que se tendrá que cobrar en Irak? «Quieren un Irak sin iraquíes», escuché repetidamente de boca de los protagonistas estos 10 años y tan descabellada ya no resulta la idea. Lo demuestran las desapariciones, arrestos arbitrarios, centenares de muertos en circunstancias sospechosas y víctimas causadas por la destrucción del sistema de asistencia sanitaria, la red hidráulica y la devastación de los cultivos agrícolas. El 40% de los conductos han sido destruidos, lo que deriva en la falta de agua potable o sólo agua contaminada. Más de un cuarto de millón de niños no se ha vacunado y corren el riesgo de morir por enfermedades que podrían ser evitadas. La asistencia escolar cayó en un 65% y el uranio empobrecido aumentó los casos de cáncer en un 1200%.

Si el papel del ejército de Estados Unidos consiste en mantener la seguridad en el mundo a favor de la economía americana, como dijo el Mayor Ralph Peters, y «que para alcanzar esta meta, estamos dispuestos a matar a un número aceptable de personas», ¿cuál es entonces el número aceptable de víctimas que se tendrá que cobrar en Irak? «Quieren un Irak sin iraquíes», escuché repetidamente de boca de los protagonistas estos 10 años y tan descabellada ya no resulta la idea. Lo demuestran las desapariciones, arrestos arbitrarios, centenares de muertos en circunstancias sospechosas y víctimas causadas por la destrucción del sistema de asistencia sanitaria, la red hidráulica y la devastación de los cultivos agrícolas. El 40% de los conductos han sido destruidos, lo que deriva en la falta de agua potable o sólo agua contaminada. Más de un cuarto de millón de niños no se ha vacunado y corren el riesgo de morir por enfermedades que podrían ser evitadas. La asistencia escolar cayó en un 65% y el uranio empobrecido aumentó los casos de cáncer en un 1200%.

Pero también para destruir una sociedad hay que desmantelar la educación y hacer desaparecer a sus cabezas pensantes. Son más de 400 los profesores universitarios desaparecidos y asesinados selectivamente, y tantos otros cientos que se han tenido que ir. Así se descabeza la cultura, la intelectualidad y la identidad.

Mientras la seguridad sigue siendo un problema por las luchas sectarias, la salud de la población está seriamente afectada a partir de uno de los crímenes de guerra que se confirmó desde 2006, cuando se admitió la utilización de bombas de fósforo blanco.

La utilización de fósforo blanco, conocido como el nuevo NAPALM −el tristemente célebre Agente Naranja, utilizado por los estadounidenses en Vietnam contra los civiles y fabricado por la empresa Monsanto, entre otras− no está prohibida contra objetivo militares por ningún tratado internacional, pero se contempla el uso en perímetros donde no haya civiles, y no contra ellos.

«Se detectaron nuevos casos de cáncer sobre todo en los niños y personas que permanecieron en Faluya durante los infinitos ataques. Es probable que hayan recibido grandes dosis de radiación, pero nuestra capacidad hospitalaria está saturada», denunciaba Muhamad Tareq Al Darraji, director del Centro de Estudios de Democracia y Derechos Humanos de Faluya.

El testimonio de ex marines después de la operación contra Faluya reveló la magnitud del crimen «Oí la orden de que estuviéramos atentos porque acababan de utilizar el fósforo blanco. En la jerga militar se le conoce como Willy Pete... quema, derrite la carne hasta los huesos… he visto cuerpos quemados de mujeres y niños… fue un genocidio, un homicidio masivo», manifestó uno de ellos para la RAI. El saldo fueron 36.000 hogares destruidos, más de 60 escuelas y 75 mezquitas.

«No me interesa el tiempo transcurrido de la ocupación; me importan las consecuencias, y eso está a la vista». Es la expresión de Hakim tras el mostrador de un negocio en la calle Yafa, frente a la otrora llamada Zona Verde −la mini ciudad emplazada en lo que antes fuera la sede del gobierno sadamista, reconvertida en el espacio que alberga a la embajada de Estados Unidos y el ejecutivo iraquí−, donde los muros de cemento se multiplican, reforzando su protección.

«Mire a su alrededor», señala. Y recuerdo los ajados carteles con fotos de los candidatos de los primeros comicios en diciembre de 2005, que empapelaban las paredes de la Plaza Farduz en la avenida Sadoum, donde el tránsito se vuelve incontrolable. Las calles viven su propio caos. Carros sin orden que se cruzan y atascos eternos. No hace demasiado tiempo se veían los convoyes militares y las hileras de Humvees con carteles en su parte posterior traducidas al árabe con la consigna «Tome distancia o disparamos».

Lejos del discurso de pacificación y orden, las atalayas de cemento y barricadas ganan espacio; la reconstrucción es inexistente y la inseguridad es tema diario. A los cortes de energía cada cuatro horas, la escasez de agua, la falta de medicinas, el crecimiento de la pobreza y la desocupación se suma la aparición de nuevas enfermedades, producto de la carencia de infraestructura.

La guerra que comenzó hace 22 años

«Esta es un pregunta difícil. Pero sí, nosotros pensamos que valió la pena» dijo la ex secretaria de Estado norteamericano, Madeleine Allbright, cuando en 1996 le preguntaron sobre la muerte de 500.000 niños en Irak.

Es que esta guerra comenzó el 17 de enero de 1991 con los primeros ataques norteamericanos sobre Irak, que causaron 200.000 víctimas. El embargo fue el asesino que acechaba silencioso y mataba sin cesar, logrando que medio millón de iraquíes murieran por desnutrición y falta de medicinas entre 1991 y 1998. Dos décadas más tarde, las cifras se multiplicaron y el asesino no es el embargo, sino los efectos de la ocupación que los fumigó con armas químicas, como el fósforo blanco.

Y fumigar no es una palabra elegida arbitrariamente. «Debemos superar etapas militares muy muy brutales para tratar con esta gente», decía Rush Limbaugh, consejero de Bush. «Puede ser que tengamos que utilizar más armas que las convencionales contra estas personas. Es como si quieres deshacerte de vuestras cucarachas con insecticida». Esas palabras plasman la más terrible vida cotidiana que soportaron los iraquíes que perdieron su condición humana bajo la mirada del ocupante.

Y mientras la ocupación hizo retroceder siglos el estado jurídico de las mujeres, se destruyó el tejido social, económico, sanitario, educativo y se aniquiló la cultura, se desencadenó una ola de asesinatos ilegales de rebeldes, nacionalistas y opositores a la ocupación y civiles que han pertenecido al Partido Baath Árabe Socialista.

Pero el interés por generar una guerra civil −que se fogoneaba desde el inicio de la ocupación− es el desafío al que los iraquíes se resistieron para no dar paso a la programada balcanización de la sociedad y cultura islámica y árabe.

Los sumergieron en una ola de atentados donde se sospecha de la injerencia de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, agentes árabes, o los llamados “locos” azuzados por el Grupo de Operaciones Preventivas Proactivas −el P2OG del ex Secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld−, diseñada para estimular la reacción terrorista. Se intentó utilizar el conflicto interno como parte de su estrategia de retirada. «Rechazamos la guerra civil», me manifestó el 90% de los iraquíes consultados. Y ellos intentan resistir.

El mismo Saddam, que sigue siendo amado y odiado, llamó a los iraquíes desde el Tribunal en que fue juzgado a que no cayeran en una guerra fratricida. Por su parte, el arzobispo latino de Bagdad, monseñor Jean Benjamín Sleiman, reconoció los riesgos de que en Irak estallara la guerra civil y que «desde el final de la guerra hasta hoy estamos en un gran caos. Vivimos verdaderamente en un país sin reglas. Han vuelto a aparecer con fuerza muchas realidades que parecían muertas, como el tribalismo y el fanatismo», agregó, mientras los cristianos realizaron desde el inicio de la ocupación un éxodo masivo por las amenazas de los fundamentalistas islámicos.

Las mil caras del conflicto

La limpieza étnica inició su curso desde los albores de la invasión. Los kurdos −arios de religión sunita apoyados por Israel y la CIA y asentados en la región de Kirkuk, abundante en petróleo− llevaron a cabo el proceso inverso de arabización del régimen de Saddam.

Fueron numerosos los testimonios de árabes que han denunciado las torturas −he visto sus consecuencias− ejercidas por los kurdos para que los árabes se retiraran del norte, incluyendo la expulsión y matanza de los caldeos-católicos y los turcomanos. Mientras tanto, es el oleoducto de Haifa en Israel el que espera su turno para reabrir la parte que cerró Siria en la década de los ochenta.

Desatada la "guerra de las mezquitas", las consecuencias han sido hasta ahora la destrucción de centenares de templos y miles de muertos y heridos. Se ha denunciado dentro y fuera de Irak que la colaboración de los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Irán serían los responsables de estas matanzas para la generación del caos. Mientras tanto, las temibles milicias Bader del Ministerio del Interior descargan su ferocidad en centros clandestinos de detención y tortura.

Los errores están a la vista. Los ocupantes y sus cómplices torturaron y violaron todos los derechos humanos, alejándose irremediablemente de la población que cada día rechazó con más convicción la ocupación y decidió colaborar con las fuerzas de resistencia, rechazando al mismo tiempo la injerencia de grupos islamistas como Al Qaeda, que nada tiene en común con la idiosincrasia iraquí; lo consideran un invento de Estados Unidos, quien acusaba de todos los males a un fantasmagórico Al Zarqawi en el que nadie cree en Irak.

Los Estados Unidos, con una errada visión durante la invasión, identificó a todos los sunitas con el Partido Baath, y de allí su alianza estratégica con los iraquíes pro Irán; ello produjo que en el sur se instalaran más de dos millones de persas y que en algunos barrios bagdadíes se utilice el rial como moneda de intercambio y se hable en farsi, mientras a nivel mundial los consideren sus enemigos más temibles.

Pero hubo un momento en que los estadounidenses decidieron dialogar con la resistencia, conformada por varios grupos unificados −cuando admitieron que estaban poniendo en jaque al ejército más poderoso del mundo, con una estrategia de guerra de guerrillas−. «El poder lo tiene la resistencia», me decía Ahmed, oriundo de Samarra, el 15 de diciembre de 2007, durante las elecciones. La prueba fue que cuando garantizaron que ese día no habría atentados el país se sumergió en una paz inusual.

«Los iraquíes no matan iraquíes», expresaba Ahmed, un joven profesor de educación física en Bagdad, refiriéndose a los ataques de Musab Al-Zarqawi. «Él es Al Qaeda y ellos son Arabia Saudita. No es resistencia iraquí. Nada tienen que hacer en nuestro país», puntualizaba. «Hasta creo que ellos son lo mismo que la CIA entrenó en Afganistán».

Pocos se sienten a salvo. Se saben y se sienten entre todos los fuegos.

Mientras tanto, a diez años del aniversario de la ocupación, las palabras de Hakima replican en mi mente. «Yo les suplico, les ruego a los soldados americanos que me devuelvan a mis hijos. Por favor, que no los torturen más», mientras desesperada reclamaba en las puertas de Abu Graib aquel 2 de mayo de 2004.

Y también recuerdo los ojos de Alí, de cuatro años, sin su brazo y pierna izquierda mirando a los adultos con ojos que preguntaban por qué había perdido parte de su cuerpo y a 16 miembros de su familia bajo el ataque de un avión F16 sobre Faluya.

Escucho a Hiba de 13 años, que quedó mutilada después que una bomba racimo impactara sobre su casa en Bagdad un 6 de abril durante la invasión.

Y a Samir, destruido en cuerpo y alma por soportar tres guerras y un penoso embargo. Y a aquel pianista del Hotel Al Hambra, hace años famoso, que se convirtió en un paria, evocando la guerra contra Irán, el bloqueo y todos sus amigos que le habían robado las tragedias.

Y a Ahmed, Jassim, Mohamed, Yamila, Nassir y Sabah, y a todas las víctimas de esta guerra y de todas las guerras que pelea inconscientemente la humanidad, porque creen que vale la pena…

Acceso al artículo A una década de la caída de Bagdad: Cuando la vida no vale la pena, de Karen Marón (pdf)

Por su relevancia en este aniversario, destacamos la última parte de la entrevista a Karen Marón realizada por Santiago Álvarez en 2011 en la que habla sobre la situación de Irak.

Entrevista a Karen Marón, Corresponsal en Oriente Medio y Golfo Pérsico

«El periodismo ha sido traicionado porque se utiliza la noticia como espectáculo»

Santiago Álvarez Cantalapiedra

Director de CIP-Ecosocial

Boletín ECOS nº 14, marzo-mayo 2011

[...]

- Respecto a la situación en Irak: lo has visitado recientemente y eres una de las personas que estuvo más tiempo durante la guerra ¿Qué puedes señalar?

- Irak es uno de los ejemplos de la obscenidad o la indiferencia con la que se manejan muchos medios de comunicación porque cuando Irak era un espectáculo que cubrir, se realizaban grandes coberturas. Como ya he dicho, se decidió traspasar la atención a Kabul y los medios se fueron a Kabul. Hace cinco años que un medio latinoamericano no envía un corresponsal a Irak, y hoy Irak, después de casi ocho años de ocupación, es un país devastado, con un saldo de 1,2 millones de muertos civiles, según la revista médica británica The Lancet. Por ello, lo considero como el primer genocidio del siglo XXI.

La palabra genocidio tiene muchas acepciones, pero si se denomina genocidio a las matanzas en Ruanda en los años noventa en que murieron entre 800.000 y 900.000 personas, o a las matanzas de los jemeres rojos en Camboya en los años setenta, donde murieron 1,7 millones de personas, el 1,2 millones de muertos de Irak en siete años y medio es un genocidio. Hay muchas declaraciones por parte de políticos y de jefes militares de EE UU que en 2004 hablaban de que habría que exterminar a todos los iraquíes, matarlos como cucharachas: querían un Irak sin iraquíes –como dicen los palestinos que quieren una Palestina sin palestinos–.

Más allá del vergonzoso genocidio, actualmente se ve claramente un urbicidio. En 2003 se destruyeron grandes infraestructuras que no han sido reconstruidas. En paralelo, está el negocio de la reconstruccion con la connivencia de grandes empresas constructoras o de seguridad estadounidenses –Halliburton, Blackwater– relacionados con el gobierno Bush. No se ha reconstruido ni el 5% de los edificios que se destruyeron durante la invasión. Hay también un memoricidio. Se ha destrozado la memoria de la humanidad –como se considera esa zona de confluencia de los ríos Tigris y Eúfrates– con total impunidad. Han desaparecido obras de arte que en su mayoría no se han recuperado. A día de hoy, se corta la energía eléctrica cada cuatro horas, hacen filas de cuatro kilómetros para conseguir gasolina –¡en Irak, que nada sobre petróleo!– , no hay anestesia en los hospitales. Cuando explota un carro bomba y la noticia dice que hay 40 muertos y 60 heridos, de esos heridos es muy probable que 55 de ellos fallezcan.

Para destruir una sociedad hay que destruir la educación y las cabezas pensantes de esa sociedad. Hay más de 400 profesores universitarios desaparecidos y asesinados selectivamente en Irak, y tantos otros cientos que se han tenido que ir. Así se descabeza la cultura y la intelectualidad de una sociedad. La situación sigue siendo dramática. Hay niñas de nueve años con cáncer de mama, producto de la utilizacion en la primera y segunda guerra de Irak del uranio empobrecido, un revestimiento que se utiliza en los armamentos y que ha dejado radiactividad, sobre todo en el sur, en la zona de Basora, que se tardaría 4.500 años en limpiarla. Están naciendo –y muriendo inmediatamente– niños totalmente deformes, y a causa de ello se dice que se está produciendo en Irak el atrofiamiento del ADN humano. También nacen niños con esas malformaciones en EE UU porque los soldados que combatieron en la primera guerra del Golfo sufren lo q se denomina «semen ardiente», están contaminados también por el uranio empobrecido, o sea que esta degeneración del ADN humano alcanza al ocupante y al ocupado. Ese es uno de los temas prohibidos en la agenda mediática oficial.

Para destruir una sociedad hay que destruir la educación y las cabezas pensantes de esa sociedad. Hay más de 400 profesores universitarios desaparecidos y asesinados selectivamente en Irak, y tantos otros cientos que se han tenido que ir. Así se descabeza la cultura y la intelectualidad de una sociedad. La situación sigue siendo dramática. Hay niñas de nueve años con cáncer de mama, producto de la utilizacion en la primera y segunda guerra de Irak del uranio empobrecido, un revestimiento que se utiliza en los armamentos y que ha dejado radiactividad, sobre todo en el sur, en la zona de Basora, que se tardaría 4.500 años en limpiarla. Están naciendo –y muriendo inmediatamente– niños totalmente deformes, y a causa de ello se dice que se está produciendo en Irak el atrofiamiento del ADN humano. También nacen niños con esas malformaciones en EE UU porque los soldados que combatieron en la primera guerra del Golfo sufren lo q se denomina «semen ardiente», están contaminados también por el uranio empobrecido, o sea que esta degeneración del ADN humano alcanza al ocupante y al ocupado. Ese es uno de los temas prohibidos en la agenda mediática oficial.

Ante el genocidio, el urbicidio, el memoricidio, las matanzas que se siguen cometiendo… me parece una obscenidad que hoy día no se hable de lo que está sucediendo en Irak, no se envíen corresponsales y encima se utilice la gran falacia de la retirada de las tropas ocupantes: se han retirado 50.000 hombres que se suponía que antes cumplían la función de tropas de combate. Pero estos 50.000 soldados no se han retirado de Irak; hay seis bases militares permanentse en Irak, y se han reconvertido en tropas de asistencia para la formación de 650.000 policias y militares iraquíes. También han quedado 4.500 soldados de las tropas de elite estadounidenses y el segundo ejército más poderoso bajo bandera de EE UU en Irak son los llamados elegantemente “contratistas”, que son, ni más ni menos, que mercenarios. Hay más de 15.000 mercenarios en Irak que están actuando de forma impune. Pertenecen a más de 35 empresas y a 15 nacionalidades, y, sin embargo, no se sigue hablando de ello. Además, hay más de 30.000 desaparecidos, hay centros clandestinos de detención y tortura, y se sigue cometiendo una de las más degradantes matanzas del siglo XXI.

Es vergonzoso que, por acción u omisión, no sepamos lo que está sucediendo en ese país. Hace siete años declararon que se había terminado la guerra. Pero nunca hubo una guerra; hubo, nada más y nada menos, que una invasión y una posterior ocupación. Desde la falacia de la retirada de las tropas, quisiera que alguien me respondiera qué sucede con el más de un millón de muertos, con los miles de familias destruidas, con un tejido social totalmente colapsado y con el atrofiamiento de la genética humana. Supongamos que las tropas se retiran mañana, que alguien me responda qué hacemos con las consecuencias de esta infame ocupación.

Acceso a la entrevista completa a Karen Marón (pdf)

ESPECIAL Conflictos socioecológicos

Conflictos socioecológicos

FUHEM Ecosocial

La extracción de recursos naturales se ha intensificado en las últimas décadas, alimentada por una creciente demanda. La sed de recursos naturales se produce especialmente allí donde aún queda espacio ambiental disponible, en el Sur global, empujando más profundamente la frontera de extracción. Paralelamente, el estilo de vida occidental −exportado a gran parte del globo− produce y emite cantidades crecientes de residuos. Esto ha conducido a una crisis ecológica sin precedentes que se muestra en el agotamiento y contaminación de recursos naturales y montañas de residuos que desbordan los sumideros del planeta.

En la actual fase neoliberal del capitalismo se ha intensificado la lógica depredadora de la actividad económica, a menudo en alianza con los Estados. El resultado es la desposesión de recursos básicos para la vida de los pobladores de esas zonas, o su contaminación haciéndolos inutilizables. Pero hay una respuesta. Cada vez en más lugares, los grupos de afectados articulan sus reclamaciones en forma de luchas. El resultado ha sido la multiplicación de conflictos socioecológicos por todo el planeta.

En esta página se exploran los conflictos socioecológicos a través de los materiales elaborados por FUHEM Ecosocial. En el primer apartado –Contexto− ofrecemos diversos artículos que ayudan a enmarcar este tipo de conflictividad; en el siguiente apartado –Planteamientos generales− se analizan las definiciones y características de estos conflictos. En Tipología y casos se revisan los conflictos más en detalle y se presentan clasificados atendiendo al recurso natural en disputa.

Contexto

Los siguientes artículos sitúan los conflictos socioecológicos en el marco del capitalismo postindustrial, esbozando los principales elementos estructurales que los alimentan.

Los siguientes artículos sitúan los conflictos socioecológicos en el marco del capitalismo postindustrial, esbozando los principales elementos estructurales que los alimentan.

«Globalización y sostenibilidad: ¿Conflicto o convergencia?», William E. Rees, boletín ECOS, nº 1, Cuestiones ecosociales, febrero-marzo, 2008

¿Tiene el ser humano por naturaleza tendencia a prácticas insostenibles? o por el contrario es capaz de vivir en equilibrio con el planeta y los seres que lo sustentan. A lo largo de la historia, las sociedades humanas han colapsado con preocupante regularidad.

«Crisis de civilización», Francisco Fernández Buey, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 105, 2009

La noción de crisis de civilización se ha divulgado y popularizado en los últimos tiempos sin que a menudo se defina o explique. En la actualidad, es preciso matizar que se trata de la crisis de la civilización capitalista y que afecta al conjunto de conocimientos y costumbres que constituye lo que suele definirse como civilización. Los rasgos centrales de esta son la crisis ecológica, el hecho de que vivimos en un mundo globalizado y la homogeneización cultural bajo la forma de occidentalización del mundo. Nos encontramos ante un desastre ético por lo que los valores vigentes y establecidos en nuestras sociedades, y no sólo algunos bancos y empresas, han entrado en bancarrota.

«La civilización capitalista en la encrucijada», Santiago Álvarez Cantalapiedra, en S. Álvarez (coord.), Convivir para perdurar. Conflictos ecosociales y sabidurías ecológicas, FUHEM/Icaria, 2011

El artículo analiza las contradicciones estructurales del sistema capitalista en relación con la naturaleza, que han desembocado en una crisis única y general manifiestada en múltiples frentes (ecológico, energético, económico y de alimentos, entre otros). Todo ello ha colocado a la civilización capistalista al borde del abismo. El artículo subraya la idea de los límites ecológicos y conecta con el concepto de metabolismo social. En este contexto, resulta necesario repensar el paradigma civilizatorio reduciendo el consumo de materiales y energía, y respetando así los límites ecológicos y sociales.

«Capital natural y desarrollo: por una base ecológica en el análisis de las relaciones Norte-Sur», José A. González, Carlos Montes e Ignacio Santos, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 100, 2007-2008

La mayoría de los análisis sobre las injusticias y desigualdades de los actuales modelos de relación Norte-Sur suelen adolecer de una base ecológica sin la cual es difícil llegar a comprender la verdadera dimensión de los problemas socioecológicos, y hace complicado generar nuevas propuestas de desarrollo más equitativas y sostenibles económica, social y ambientalmente. La necesidad de nuevos modelos resulta más urgente en el contexto de cambio global en el que estamos inmersos, generado principalmente por los patrones de consumo de los países del Norte. Estos, para mantener su metabolismo económico, necesitan acaparar la mayor parte de la producción primaria neta del planeta, utilizando al Sur básicamente como fuente de materias primas y energía y como sumidero de residuos, hipotecando en buena medida sus posibilidades de desarrollo futuro. En este artículo los autores se aproximan a las relaciones Norte-Sur desde una perspectiva socio-ecológica que deriva de entender la ecosfera como un sistema complejo, en el cual los ecosistemas constituyen el capital natural básico sobre el que se sostiene el bienestar humano.

«Sociedad y medio ambiente: cosmovisiones, límites y conflictos», Josep Lobera, boletín ECOS, nº 15, La conflictividad que viene, junio-agosto 2011

Este artículo hace un recorrido por el papel que desempeñan las cosmovisiones, los límites y los conflictos en las interrelaciones entre la sociedad y su entorno. Desde la idea de progreso ilimitado, pasando por la producción en cadena de consumidores insatisfechos hasta llegar al desarrollo de las ideas de decrecimiento y de equilibrio socioambiental. Conflictos, intereses y contradicciones forman parte del entramado de relaciones entre sociedad y medio ambiente.

«Deterioro ambiental y deterioro de la democracia: el caso canario», Federico Aguilera Klink, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 99, 2007

En los últimos años, muchos lugares están siendo escenario de una serie de problemas medioambientales que, a su vez, reflejan un grave deterioro de la democracia. Los políticos, legitimándose en los votos, toman muchas veces decisiones que no sirven a los intereses de la mayoría. Estas medidas, que en ocasiones tienen efectos negativos sobre el medio ambiente, suelen adoptarse de forma autoritaria, sin la existencia de un debate público propio de un sistema democrático consolidado. El caso de España, y de Canarias en particular, es un buen ejemplo de ello.

«Conflictos por recursos naturales y pueblos indígenas», Nieves Zúñiga, 2007

La relación entre pueblos indígenas y conflictos se enmarca en la tensión cada vez más manifiesta entre intereses particulares e intereses universales. En el sistema internacional hay numerosas cuestiones que no pueden ser manejadas individualmente por los Estados. Sin embargo, aunque existe una necesidad de multilateralismo para gestionar estos problemas, las tendencias de la economía y el mercado van en la dirección de la privatización y de los intereses singulares de empresas, Estados, grupos sociales e individuos.

Planteamientos generales: definiciones, diagnóstico y clasificación

Los conflictos ecológico-sociales toman carta de naturaleza a partir de principios de los años noventa. Quedaron caracterizados en el libro El ecologismo de los pobres, de Joan Martínez Alier (1992), que logra identificar los rasgos comunes de una serie de luchas surgidas de forma independiente en distintos lugares. Desde entonces, esta cuestión se ha ido configurando como ámbito de estudio que aborda tanto las investigaciones transdisciplinares producidas como las luchas de grupos y organizaciones muy diversas.

Los conflictos ecológico-sociales toman carta de naturaleza a partir de principios de los años noventa. Quedaron caracterizados en el libro El ecologismo de los pobres, de Joan Martínez Alier (1992), que logra identificar los rasgos comunes de una serie de luchas surgidas de forma independiente en distintos lugares. Desde entonces, esta cuestión se ha ido configurando como ámbito de estudio que aborda tanto las investigaciones transdisciplinares producidas como las luchas de grupos y organizaciones muy diversas.

Aunque no existe una denominación unificada para este tipo de conflictividad –se conocen como conflictos ecológico distributivos, conflictos (socio)ambientales o conflictos socioecológicos− ni una definición consensuada, este ámbito acumula ya un cuerpo de investigación relevante y, sobre todo, mucha experiencia sobre el terreno.

Los siguientes artículos exploran los principales parámetros de los conflictos socioecológicos: su definición, características, actores y principales manifestaciones.

«Conflictos ecológicos y justicia ambiental», Joan Martínez Alier, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 103, 2008

El autor, precursor del "ecologismo de los pobres", examina el concepto que la economía ambiental de corte neoclásico tiene de la naturaleza e introduce el paradigma alternativo del ecologismo popular. Martínez Alier analiza las ideas sobre la deuda ecológica para finalizar con una propuesta de clasificación de los conflictos ecológicos.

«Conflictos ambientales. Enfoques y clasificaciones», Mariana Walter, en S. Álvarez (Coord.), Convivir para perdurar. Conflictos ecosociales y sabidurías ecológicas, FUHEM/Icaria, 2011

Con el conflicto social como punto de partida, la autora analiza diferentes aproximaciones teóricas del conflicto ambiental, que conducen a distintas denominaciones y propone una clasificación de los mismos.

«Aproximación a un modelo de análisis de conflictos socioecológicos», Nuria del Viso, Presentación en el congreso CIEA 8, organizado por el Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma, Madrid, junio 2012.

Este texto se aproxima a los conflictos socioecológicos partiendo del examen del conflicto como fenómeno social antes de pasar a analizar las definiciones, actores y tipologías de este tipo de conflictos. En la última parte aborda el tratamiento de los conflictos socioecológicos, para lo que acude a la propuesta de Martín Beristain sobre el Derecho a la Reparación.

«De los conflictos ambientales a la democracia de la tierra», Marica Di Pierri, boletín ECOS, nº 6, Conflictos socioecológicos, febrero-abril 2009

La autora repasa algunas características de los conflictos ambientales de "nueva generación" y la aparición de nuevos actores y modelos. El artículo incluye un mapa y un cuadro de los principales conflictos ambientales en América Latina.

«Atenco: un caso de terrorismo de Estado», Humberto Robles, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 112, 2010-2011

Durante los días 3 y 4 de mayo de 2006, el poblado de San Salvador Atenco, aledaño a Ciudad de México, vivió uno de los actos represivos más brutales de los que se tenga memoria en el país. Más de 3.500 efectivos de la policía atacaron a los pobladores, dejando un saldo de dos jóvenes asesinados y 207 detenciones. De ellas, 47 eran mujeres de las cuales 26 denunciaron haber sufrido torturas y agresiones sexuales por parte de algunos miembros del cuerpo de policía; asimismo, cinco extranjeros fueron expulsados de México, entre ellos dos ciudadanas españolas. El caso Atenco es un caso paradigmático de terrorismo de Estado, de criminalización de la lucha social y del triunfo de un pueblo en resistencia.

«La persecución de los cuidadores: persecución del movimiento ecologista», José Vicente Barcia, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 103, 2008

Conforme el Movimiento Ecologista ha ido consolidando posiciones de clara radicalidad frente al paradigma de desarrollo actual, los defensores del sistema han potenciado una guerra sucia y sin cuartel. A partir de este escenario de confrontación asimétrica, se deben desarrollar las lecturas necesarias para que la labor ecologista, de potente carga transformadora, pueda ubicarse de manera ajustada en una realidad que tiende a un colapso dinámico y donde el capitalismo más salvaje, siempre cortoplacista, incrementará, sin lugar a dudas, su estrategia de huir hacia adelante, aniquilando a su paso todo cuanto se le oponga.

Entrevista a Joan Martínez Alier, Monica Di Donato, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 104, 2008-2009

Esta entrevista recorre la formación y el trabajo de un académico de Joan Martínez Alier, catedrático del Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona y célebre autor de El ecologismo de los pobres (1992), donde se caracterizan los conflictos ecológico-distributivos.

Dossier «Conflictos socioecológicos: retos y perspectivas», Pedro Ramiro, Mabel González y Nuria del Viso, enero 2011

Este dossier recoge los textos presentados en el taller del mismo título realizado en el marco del Foro Mundial de la Educación celebrado en Santiago de Compostela del 10 al 13 de diciembre de 2010. El taller fue organizado conjuntamente por CIP-Ecosocial, Greenpeace y el Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL) con el objetivo de ofrecer una panorámica de los conflictos socioecológicos desde el Estado español.

Material educativo: «Conflictos socioecológicos», en A. Hernández, Á. Ferriz, Y. Herrero, L. González, C. Morán, A. Brasero y A. M. Ortega, La crisis ecosocial en clave educativa, CIP-Ecosocial FUHEM, 2009, pp 72-103.

Este capítulo aborda distintas manifestaciones de las luchas que toman los conflictos socioecológicos (por el territorio, en defensa de los ríos y los derechos de pesca y contra la biopiratería, entre otros) y examina las consecuencias a las que llevan las acciones generadoras de conflictos (racismo ambiental, refugiados ambientales, etc.) para terminar analizando la deuda ecológica existente con los países del Sur. Como el resto de la guía didáctica de la que forma parte, incluye actividades para que el profesorado pueda trabajar estas cuestiones en el aula. Indicada para los niveles de ESO y Bachillerato.

Tipología y casos

Existe un amplio abanico de manifestaciones en los conflictos socioecológicos y otras tantas clasificaciones propuestas por distintos analistas. En aras de la claridad y de una presentación lo más inclusiva posible, los siguientes conflictos socioecológicos están ordenados atendiendo al principal recurso natural en disputa, conscientes de que buena parte de los conflictos cruzan los límites de esta clasificación e implican a varios recursos.

Hidrocarburos

«Los conflictos ambientales por petróleo y la crisis de gobernanza ambiental en Ecuador», Guillaume Fontaine, boletín ECOS, nº 6, Conflictos socioecológicos, febrero- abril 2009

«Los conflictos ambientales por petróleo y la crisis de gobernanza ambiental en Ecuador», Guillaume Fontaine, boletín ECOS, nº 6, Conflictos socioecológicos, febrero- abril 2009

La extracción de petróleo ha generado numerosos conflictos ambientales en la Amazonia ecuatoriana. El autor examina los vínculos entre esos conflictos y la organización del movimiento ecologista ecuatoriano, las características de este tipo de conflictividad en la Amazonia y su evolución hacia reivindicaciones sociales. Finalmente, analiza la evolución del movimiento ecologista en Ecuador.

«El fin del mundo como lo conocemos… y el fin del auge del Nuevo Orden Energético Mundial», Michael T. Klare, boletín ECOS, nº 3, El petróleo y sus implicaciones ecosociales, junio−agosto, 2008

Este artículo examina los efectos que la subida de los precios de los carburantes y del fin del petróleo barato tendrá de forma inminente sobre nuestras sociedades y sobre la escena internacional. Klare apunta cinco tendencias inquietantes.

«La explotación petrolera en Nigeria el oleoducto Chad-Camerún», Jean Nke Ndih, Alternativas Sur, vol. II, nº 2, (2003),Centre Tricontinental; Centro de Investigación para la Paz, 2003, (en gestor, Problemáticas y riesgos medioambientales)

En pocos años, el petróleo se ha convertido en el primer producto de exportación de África Subsahariana, relegando a un segundo plano la producción agrícola. La explotación de los recursos petrolíferos podría haber generado unos ingresos significativos para las poblaciones locales. Sin embargo, en la práctica ha resultado nefasta y ha servido sobre todo para reforzar regímenes autoritarios y satisfacer los apetitos de dirigentes corruptos y los intereses de las multinacionales petroleras, no para favorecer el desarrollo de la región. En definitiva, ha contribuido a intensificar las rivalidades y conflictos y a un aumento de la corrupción y la represión, sin olvidar los daños ecológicos ligados a la explotación de este recurso.

«La geopolítica del gas natural», Michal T. Klare, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 93, 2006

En la partida de abultadas apuestas que es la geopolítica energética, el gas natural está alzándose rápidamente como el siguiente gran premio. Lo que supuso el petróleo para el siglo XX, lo será el gas natural para el XXI. La creciente demanda de gas natural, recurso que se perfila como la alternativa al petróleo, jugará un papel importante en la estructuración de las relaciones entre los países productores y consumidores. Alianzas estratégicas y conflictos por el gas natural compondrán el mapa de la geopolítica del futuro.

«El segundo desembarco: los impactos de las multinacionales españolas en América Latina», Pedro Ramiro, en S. Álvarez (Coord.), Convivir para perdurar. Conflictos ecosociales y sabidurías ecológicas, FUHEM/Icaria, 2011

La inversión extranjera realizada por las empresas transnacionales españolas en América Latina ha sido crucial para la expansión de sus actividades y para el crecimiento de unos beneficios extraordinarios que han situado en un lugar privilegiado a estas organizaciones. Las políticas neoliberales que imperaron en los ochenta y noventa del pasado siglo facilitaron la inclusión de las multinacionales españolas –además de otras tantas del resto de Europa– bajo los argumentos de un mayor acceso de la población a relevantes servicios y de una creciente cohesión social. Lejos de lograrlo, los impactos sucedidos en el territorio han sido únicamente negativos (desregulación del mercado de trabajo, saqueo de recursos naturales, desplazamiento de poblaciones indígenas, etc.), los cuales llevan a replantear el papel de la inversión extranjera en el desarrollo de estos países.

«Energía e hidrocarburos, dos sectores problemáticos», Mabel González Bustelo, en S. Álvarez (Coord.), Convivir para perdurar. Conflictos ecosociales y sabidurías ecológicas, FUHEM/Icaria, 2011

Las transnacionales españolas en América del Sur han gozado de unas mayores ventajas legislativas y menores responsabilidades con el desarrollo de las zonas en las que han ubicado sus actividades. En este sentido el caso de los hidrocarburos y la energía plasman algunos de los casos más controvertidos la expansión de la inversión extranjera. Empresas como Endesa, Iberdrola o Unión Fenosa son claros ejemplos de organizaciones que han ligado el poder económico al político, aprovechándose de la rentabilidad que permite la explotación de fuentes naturales de recursos sin obligación de cumplir con los objetivos de sostenibilidad, desarrollo y responsabilidad por los que inicialmente dicen apostar en las zonas en las que se emplazan. Por contra, lo que sí han consolidado es un papel principal en la creciente dependencia energética y han generado mayores vulnerabilidades de las zonas en las que operan.

Minería

«Expansión de la minería a cielo abierto en la región cordillerana de Argentina: implicaciones y resistencias», IPPM, boletín ECOS, nº 19, Post extractivismo: alternativas a un modelo agotado, 2012

«Expansión de la minería a cielo abierto en la región cordillerana de Argentina: implicaciones y resistencias», IPPM, boletín ECOS, nº 19, Post extractivismo: alternativas a un modelo agotado, 2012

Este análisis aporta una radiografía de primera mano por parte del grupo Investigadores Populares sobre la Problemática Minera (IPPM) de la minería en Argentina. El artículo aborda la cuestión de la organización y acciones de resistencia, y su represión.

«Perú: actores en conflicto por el extractivismo minero», Luis Vittor, boletín ECOS, nº 19, Post extractivismo: alternativas a un modelo agotado, 2012

El artículo aborda los conflictos socioecológicos generados por el extractivismo minero en Perú y reflexiona sobre quién gana y quién pierde a través de un análisis más detallado de los actores involucrados en la explotación minera.

Entrevista a Bonnie Campbell, Nuria del Viso, Web de FUHEM Ecosocial, 2011

Bonnie Campbell es titular de la cátedra C.A. Poissant de investigación sobre gobernanza y ayuda al desarrollo y es profesora de Economía Política de la facultad de Ciencia Política y Derecho de la Université du Québec à Montrèal (UQÀM), en Canadá, donde dirige el Grupo de Investigación sobre Actividades Mineras en África dentro del Institute d'Etudes Internationales de Montréal. Bonnie Campbell reflexiona en esta entrevista sobre las negativas consecuencias sobre los países africanos de la liberalización de las normas de las empresas mineras.

Pesca

«¿De dónde vienen las gambas que nos comemos?», Marta González y Pablo Fonte, Web de FUHEM Ecosocial, abril de 2013

«¿De dónde vienen las gambas que nos comemos?», Marta González y Pablo Fonte, Web de FUHEM Ecosocial, abril de 2013

El artículo dibuja el conflicto que ha creado la cría de camarones (gambas) en la costa de Ecuador a través de los testimonios de los pobladores de la zona. La industria del camarón ha dañado y en buena parte eliminado los necesarios manglares, protectores de las costas. El artículo pone en evidencia los lazos Norte-Sur y cómo los estilos de vida consumistas y a menudo opulentos del Norte provocan daños ecológicos y conflictos sociales de amplias consecuencias en el Sur.

Acaparamiento de Tierras

«Transacciones de tierras, desposesión y el futuro de la agricultura», Ben White, boletín ECOS, nº16, Acaparamiento de tierras, el nuevo expolio, septiembre-noviembre 2011

«Transacciones de tierras, desposesión y el futuro de la agricultura», Ben White, boletín ECOS, nº16, Acaparamiento de tierras, el nuevo expolio, septiembre-noviembre 2011

Las actuales transacciones de tierras a gran escala no están reportando los prometidos beneficios para todos –inversores y campesinos–, como se anunciaba. A través de algunas preguntas esenciales –por qué ocurre, por qué ahora, cuál es la importancia de su carácter transnacional, cómo funciona, quién gana y quién pierde…–, el autor desmenuza agudamente desde una perspectiva crítica los diferentes aspectos de la fiebre global por las tierras, para terminar con una reflexión sobre qué significa a largo plazo este fenómeno para la agricultura.

«La carrera mundial para hacer más “transparente” el acaparamiento de tierras», Jennifer C. Franco, boletín ECOS nº 16, Acaparamiento de tierras, el nuevo expolio, septiembre-noviembre 2011

Los principales agentes de la carrera mundial para adquirir tierras, con sus optimistas supuestos, están impulsando el apoyo a un sistema de regulación voluntaria de las grandes transacciones. Tal sistema debería supuestamente reconocer y abordar los peligros asociados al acaparamiento de tierras, pero permitiendo al mismo tiempo que “todas las partes interesadas” aprovechen las oportunidades. La autora explora las trampas que comportan tales supuestos y sostiene que la cuestión no es si regular o no, sino cómo regular y con qué propósito.

«Las mujeres despojadas de su tierra mientras se instalan los inversores», Nidhi Tandon, boletín ECOS nº16, Acaparamiento de tierras, el nuevo expolio, septiembre-noviembre 2011

Los efectos de las transacciones de tierra en África inciden con especial dureza sobre las mujeres, que se ven obligadas a soportar presiones de carácter social, económico y ecológico. La usurpación de las tierras de labor, que pasan a la producción industrial de cosechas dirigidas a la exportación, altera profundamente los medios tradicionales de los que depende la vida de sus familias y confina a las mujeres a los trabajos peor remunerados. Estas dificultades son exacerbadas por la frecuente pérdida de acceso a los bosques como fuente adicional de recursos. La autora ilustra el fenómeno con distintos casos de su extensa experiencia profesional en África subsahariana.

Entrevista a Saturnino Jun Borras, Nuria del Viso, boletín ECOS, nº 16, Acaparamiento de tierras, el nuevo expolio, septiembre-noviembre 2011

Saturnino “Jun” Borras Jr. es profesor asociado de desarrollo rural, medio ambiente y población del International Institute of Social Studies (ISS) de La Haya y profesor adjunto de China Agricultural University en Beijing, además de redactor jefe de Journal of Peasant Studies. Combina su faceta académica con el activismo político, que comenzó en los movimientos campesinos de Filipinas en los años ochenta y formó parte del grupo fundador de La Vía Campesina. Actualmente colabora con varias organizaciones, como el Transnational Institute o Food First. Borras ha trabajado extensamente el acaparamiento de tierras, asunto que examina en esta entrevista.

Agricultura industrial

«Cambio climático, conflictos ecológicos y agricultura», Marta Rivera, boletín ECOS, nº15, La conflictividad que viene, junio-agosto 2011

«Cambio climático, conflictos ecológicos y agricultura», Marta Rivera, boletín ECOS, nº15, La conflictividad que viene, junio-agosto 2011

La autora explora la dicotomía entre el modelo agrícola campesino frente al de agricultura industrial. Actualmente ya se están produciendo conflictos vinculados al choque de visiones que representan los dos enfoques y que se expresan, entre otras formas, en la lucha por la tierra, la gestión del territorio o el acceso a las semillas. El artículo valora el potencial del cambio climático para generar guerras por el hambre.

Dossier «Agro(bio)combustibles. Por qué no nos salvarán», Monica Di Donato (coord.), boletín ECOS, nº1, Cuestiones ecosociales, febrero-marzo 2008

Este dossier, elaborado por CIP-Ecosocial, examina el tema de los agro-combustibles. El documento analiza la situación inaceptable con la que los grandes grupos petroleros, agro-industrias, grupos automovilísticos y firmas de ingeniería genética están esclavizando y expoliando a las naciones y a los pueblos más ricos en recursos, pero más indefensos. En suma, los agro-combustibles constituyen una mala propuesta desde el punto de vista energético y no son, de ningún modo, una fuente inagotable de energía. Incluye artículos de Óscar Carpintero; Daniela Russi; Sergio Sastre, Guillermo Peguero, Pedro L. Lomas y Monica Di Donato; Tom Kucharz; y Francois Houtart.

Agua

«Los conflictos del agua del siglo XXI», Pedro Arrojo, boletín ECOS, nº 15, La conflictividad que viene, junio-agosto 2011

«Los conflictos del agua del siglo XXI», Pedro Arrojo, boletín ECOS, nº 15, La conflictividad que viene, junio-agosto 2011

El modelo neoliberal de globalización está acelerando la depredación de caudales y la quiebra del ciclo hídrico en los cinco continentes. El resultado es una crisis con varias caras: crisis de sostenibilidad; de inequidad y pobreza; de gobernanza de los servicios de agua y saneamiento; y de convivencia pacífica. Más allá de impulsar cambios político-institucionales y mejoras tecnológicas, nos encontramos ante la necesidad de un nuevo enfoque ético basado en principios de sostenibilidad, equidad y no-violencia.

«Las guardianas y guardianes de las lagunas», Marta González Reyes y Pablo Fonte, Web de FUHEM Ecosocial, diciembre 2012

Este testimonio de los propios protagonistas de la lucha, los pobladores de la zona, repasa la lucha contra el proyecto minero Conga, en Cajamarca, Perú, donde la compañía minera Yanacocha quiere realizar su mega-proyecto que implica desecar siete lagunas, vitales para la subsistencia de sus habitantes.

«Justicia en los ríos», Francisco Javier Vásquez Peralta, Web de FUHEM Ecosocial, diciembre 2012

El artículo aborda en primera persona la lucha por el agua de los pequeños y medianos campesinos de la provincia de Petorca, en Chile, como ejemplo de la lucha “desde abajo”.

«Colonialismo hídrico en Oriente Medio», Bichara Khader, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 97, 2007

El reparto de los recursos hídricos en Oriente Medio ha ocasionado fuertes incidentes, e incluso guerras abiertas, y podría engendrar graves situaciones de conflicto en el futuro. En Oriente Medio se encuentran lo que J. Sironneau denomina las principales “zonas de conflicto hídrico”. Ya en 1979, el presidente egipcio Sadat afirmaba que “la única cuestión que podría llevar a Egipto de nuevo a la guerra, sería el agua”. La naturaleza “conflictiva” del agua es un hecho universal y, por tanto, no es exclusiva de la región de Oriente Medio y del norte de África. Sin embargo, en esta zona es un problema especialmente virulento en la medida en la que se adosa a problemas políticos particularmente complejos, y se desarrolla en una región donde se condensan identidades magulladas y oposiciones irremediables. Un ejemplo de ello es la desigual explotación de la cuenca del Jordán y de los acuíferos de Gaza y Cisjordania.

Biodiversidad

«Biodiversidad: combatir la sexta extinción masiva», Bo Normander, Hacia una prosperidad sostenible. La Situación del Mundo 2012, Erik Assadourian y Michael Renner, (codirectores de la edición), FUHEM/Icaria 2012

«Biodiversidad: combatir la sexta extinción masiva», Bo Normander, Hacia una prosperidad sostenible. La Situación del Mundo 2012, Erik Assadourian y Michael Renner, (codirectores de la edición), FUHEM/Icaria 2012

La biodiversidad puede ser entendida como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente y los complejos ecológicos de los que forman parte. Se trata de un sistema complejo, interrelacionado, el cual implica que, dañar una de las partes puede provocar el colapso de todo el sistema. El artículo se articula a partir de este concepto, la biodiversidad, realizando un recorrido de los principales e insuficientes avances políticos en la materia, los cuales, no han logrado reducir las previsiones negativas previsibles a partir de la trayectoria de los indicadores a tal respecto (como la Lista Roja de Especies Amenazadas o el Índice de Planeta Vivo) y de la concreción de la intervención humana como máximo generador de su deterioro y destrucción.

«La biodiversidad es vida», Theo Oberhuber, boletín ECOS, nº 12, Cultura y bienestar humano: el papel de la biodiversidad, julio-octubre 2010

Durante los últimos cien años el hombre ha acelerado el ritmo de extinción de especies 1.000 veces respecto al ritmo natural, lo que está afectando a buena parte de los procesos y servicios ecosistémicos de los que dependemos todos los organismos vivos del planeta, incluida la especie humana. Por ello, continuar destruyendo la biodiversidad supone degradar las funciones naturales que mantienen este planeta.

«La biodiversidad, los ecosistemas y sus valores», Pedro L. Lomas, boletín ECOS, nº 12, Cultura y bienestar humano: el papel de la biodiversidad, julio-octubre 2010

El artículo analiza diferentes enfoques en torno a la biodiversidad, desde la visión clásica de conservación de especies y protección de espacios a otros más instrumentales ligados a los beneficios que obtenemos de los ecosistemas. Cuestiona la propuesta de utilizar una valoración monetaria de los ecosistemas y sus graves limitaciones, y propone la aplicación de múltiples lenguajes de valoración en la toma de decisiones relacionadas con los ecosistemas y la biodiversidad.

Saturación de sumideros: Cambio climático

«El futuro del cambio climático», Pablo Cotarelo, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 112, 2010

«El futuro del cambio climático», Pablo Cotarelo, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 112, 2010

El artículo repasa las diferentes negociaciones multilaterales que se han producido en la última década para afrontar el cambio climático para poner de manifiesto cómo se debilitó el camino del multilateralismo para la consecución de soluciones amplias y duraderas para este problema global. A la hora de la verdad parece imperar la sensación de que el cambio climático, sus causas, sus consecuencias, sus responsables y las soluciones reales no aparecen. Paradójicamente, las sociedades que, con sus modos de organización social y de vida, han desencadenado el desequilibro climático, son las que menos sufren y sufrirán sus impactos. El texto culmina con los resultados de Cochabamba y su Acuerdo de los Pueblos, en el que se sintetizaban una serie de exigencias a los países enriquecidos.

«Recetas para fortalecer el movimiento contra el cambio climático», Juan López de Uralde, boletín ECOS, nº 7, Movimientos sociales, hoy: de lo local a lo global, mayo-julio 2009

El autor, activista ambiental y director ejecutivo de Greenpeace en España en el momento de publicación, examina las fases por las que ha pasado la percepción de la opinión pública hacia el cambio climático y los factores que han retrasado la movilización social en este ámbito. El texto concluye con algunas ideas dirigidas a lograr una mayor efectividad y dinamización pública hacia el cambio climático.

«La tormenta perfecta», Christopher Flavin y Robert Engelman, El mundo ante el calentamiento global. La Situación del Mundo 2009, FUHEM/Icaria, 2009.

La controversia de intereses ha retrasado que exista consenso científico en cuanto a la veracidad del cambio climático que ha alterado el equilibrio térmico de la Tierra en las últimas décadas. A finales del S.XIX fue advertido el fenómeno, no adquiriendo pruebas suficientes que avalaran el proceso hasta un siglo más tarde y sin lograr compromiso alguno de reducir las emisiones de CO2 que son causa fundamental del calentamiento global. Sus efectos son cada día más visibles (modificación de las costas y de la composición química de los océanos, afecciones a los arrecifes de coral y a la pesquería, etc.) y las respuestas políticas insuficientes, y es por ello, imprescindible introducir en la agenda política estrategias propuestas en el capítulo que acometan los nuevos retos del cambio climático.

«Mujeres y cambio climático: vulnerabilidad y capacidad de adaptación», Lorena Aguilar, El mundo ante el calentamiento global. La Situación del Mundo 2009, FUHEM/Icaria, 2009.

Las alteraciones que se suceden en los distintos ámbitos –social, político, etc. – que afectan a las formas de vida de nuestras sociedades presentan impactos muy distintos en cada caso que consideremos. Lo mismo ocurre con el cambio climático, las implicaciones según la región en la que nos encontremos, el nivel de renta, la edad, etc. son diversas y, cada uno de los aspectos señalados, determinará la intensidad y el grado de adaptación necesario para afrontar los cambios. A pesar de los avances conseguidos, aún quedan ocultas las discriminaciones de género, olvidándose de que ellas son más vulnerables frente a los efectos del cambio climático (sequías, epidemias o catástrofes naturales), fruto de unas mayores dificultades a la hora de adquirir derechos o acceder a recursos sociales o económicos.

«Seguridad y cambio climático», Jennifer Wallace, El mundo ante el calentamiento global. La Situación del Mundo 2009, FUHEM/Icaria, 2009

Uno de los aspectos que parecen incidir en una mayor preocupación por parte de los poderes públicos del mundo desarrollado por el cambio climático es la relación que sus efectos pueden tener en la seguridad nacional de estos países. Y es que en este sentido, en casos como el de Europa o el de EEUU, en los que ya se ha incluido esta cuestión con carácter central en sus Consejos de Seguridad. Por otro lado, el capítulo recoge los avances en materia de investigación que tratan de analizar cómo las negatividades ambientales, junto con unas instituciones débiles y unas estructuras económicas dependientes de los recursos naturales (especialmente en los países en desarrollo), pueden suponer serias amenazas para la seguridad de los países industrializados.

Dossier «Cumbre de Copenhague, ¿viaje a ninguna parte?», artículos de Carlos Taibo, Jordi Roca, Cristina García Fernández, Antonio Ruíz de Elvira y selección de recursos de Susana Fernández, febrero 2010

La Cumbre Mundial del Clima de la ONU (COP 15) requiere un alto nivel de compromiso, lo que genera gran escepticismo, acerca de la voluntad de los líderes mundiales de sellar acuerdos vinculantes sobre topes de emisiones. Pero más importante aún: los planteamientos sobre los enormes retos ecosociales que se nos plantean se encuentran todavía muy lejos de afrontar las cuestiones fundamentales, entre ellas, el enorme consumo de energía –fósil o no– de estas sociedades energívoras occidentales, y su consiguiente implicación: la respuesta a los desafíos pasa por el cambio del estilo de vida de las sociedades industrializadas. Mientras se avanza hacia ese entendimiento, la Cumbre de Copenhague servirá, al menos, para mostrar las numerosas iniciativas de los movimientos sociales.

Dossier «Cambio climático: un reto social inminente», artículos de Pablo Cotarelo, Jorge Riechmann, Manuel de Castro, Climent Remis y selección de recursos de Susana Fernández, febrero 2009

El cambio climático está provocando profundas modificaciones en los ecosistemas. Este fenómeno es quizá la manifestación más evidente, aunque no la única, del cambio global, entendido como el conjunto de transformaciones ambientales generadas por la actividad humana sobre la Tierra. Sin embargo, aunque se presente como un fenómeno que ocurre en la naturaleza, no se puede ignorar el 'factor humano', ni en su origen ni a la hora de recibir sus impactos. Así pues, este fenómeno representa, ante todo, un reto social de primer orden. Por sus dimensiones, el cambio climático ha rebasado los círculos científicos para convertirse en una cuestión de preocupación social. FUHEM Ecosocial quiere unirse al debate aportando el presente dossier.

Diálogo Teresa Ribero, Antonio Ruiz de Elvira y Pablo Cotarelo, boletín ECOS, nº 9, Cumbre de Copenhague, ¿viaje a ninguna parte?, noviembre-diciembre 2009

En diciembre de 2009 se celebra en Copenhague (Dinamarca) la 15ª Conferencia sobre el Clima de la ONU (COP 15), donde se espera que se tomen importantes decisiones para el post-Kioto, es decir, para afrontar el cambio climático a partir de 2012. ECOS ha conversado con tres expertos, representantes de ámbitos muy diversos –administración, academia y movimientos sociales-, pero todos ellos clave en esta conferencia: Teresa Ribera, Secretaria de Estado para Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de España; Antonio Ruíz de Elvira, catedrático de Física Aplicada en la Universidad de Alcalá de Henares y presidente del Comité Científico del European Climate Forum; y Pablo Cotarelo, responsable del área de Cambio Climático en Ecologistas en Acción.

Diálogo María Novo, Carlos Duarte y Joan Martínez Alier, Monica Di Donato, boletín ECOS, nº 5, Cambio climático: un reto social inminente, noviembre 2008-enero 2009

CIP-Ecosocial ha lanzado tres preguntas a diferentes expertos, para conocer sus distintas perspectivas frente a estos problemas. Han respondido a la invitación Carlos Duarte, investigador en el área de Ecología litoral del Dpto. de Recursos Naturales del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados del CSIC. Joan Martínez Alier, catedrático del Dpto. de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidente de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica (ISEE) y María Novo, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, y titular de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Residuos

«El riesgo químico de los trabajadores», Rafael Gadea, boletín ECOS, nº 17, Viviendo en entornos tóxicos, dic 2011-feb 2012

«El riesgo químico de los trabajadores», Rafael Gadea, boletín ECOS, nº 17, Viviendo en entornos tóxicos, dic 2011-feb 2012

Los trabajadores están expuestos a infinidad de sustancias químicas en sus lugares de trabajo. Aunque existen instrumentos legales para proteger su salud, se muestran ineficaces debido, entre otros factores, a la falta de información sobre los peligros que representan la mayoría de las sustancias químicas presentes en los entornos laborales. A ello se unen las inadecuadas estrategias preventivas y la deficiente gestión de los riesgos químicos que se realiza en las empresas.

«Agroquímico DBCP: Un fantasma en las bananeras del Sur», Vicent Boix, boletín ECOS nº 17, Viviendo en entornos tóxicos, diciembre 2011-febrero 2012

El caso del agroquímico Dibromo clopropano (DBCP), utilizado en numerosos cultivos alrededor del mundo desde mediados del siglo XX, es un ejemplo del escaso valor que se da a la salud pública cuando los intereses económicos aparecen en escena. El artículo trata la historia de este agroquímico y sus devastadores efectos entre los empleados de las plantaciones bananeras de Centroamérica.

Entrevista a Eduard Rodríguez Farré, Salvador López Arnal, boletín ECOS, nº 17, Viviendo en entornos tóxicos , diciembre 2011-febrero2012

Eduard Rodríguez Farré es doctor en medicina, farmacólogo y radiobiólogo, y profesor de fisiología y farmacología en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (CSIC). Actualmente es también miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) del Instituto de Salud Carlos III y miembro del Comité Científico de la UE sobre nuevos riesgos para la salud. Autor de numerosas publicaciones sobre toxicidad de contaminantes ambientales, energía nuclear y salud, en esta entrevista examina los riesgos que entrañan los agentes químicos presentes en nuestra vida cotidiana y sopesa el verdadero alcance del desastre de Fukushima.

En breve en la web: Conflictos socioecológicos II. Incluye: Mecanismos de resolución de conflictos; debates; reflexiones sobre perspectivas; y mapas de conflictos socioecológicos.

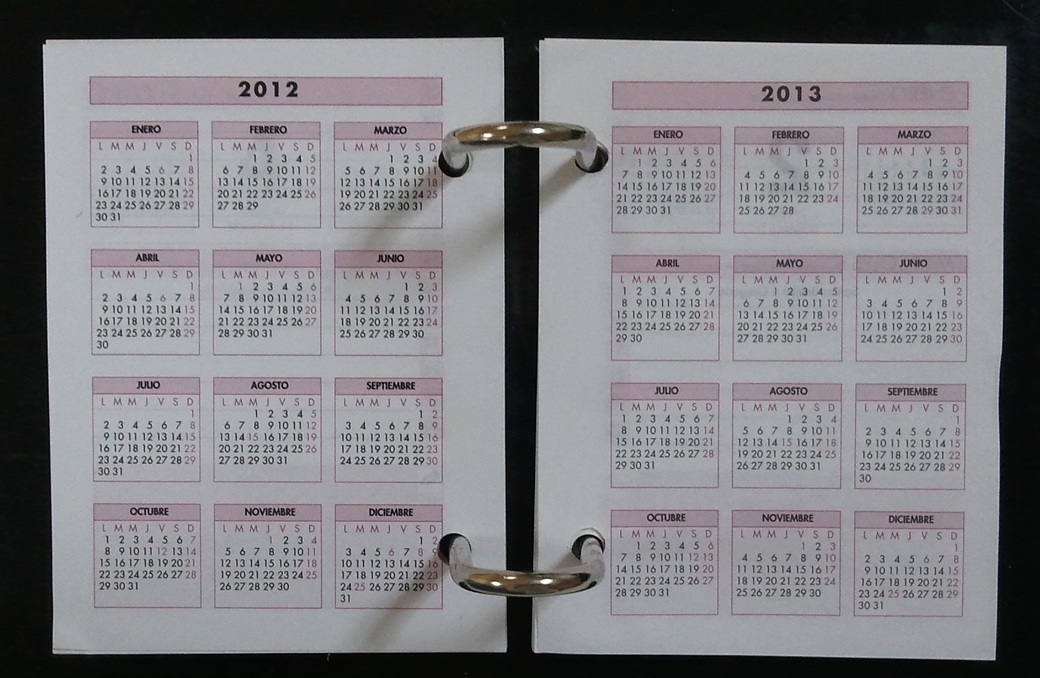

Abierto el periodo de preinscripción para el curso 2013/14

Todos los centros escolares de FUHEM han abierto el periodo de preinscripciones para el curso 2013/14. Este proceso es un trámite que permite un primer contacto entre el colegio y las familias que desean formar parte de su comunidad educativa. En ningún caso puede considerarse que una preinscripción supone la admisión de un/a alumno/a. Para los centros de FUHEM, como todos los centros financiados con fondos públicos, el periodo legal de admisiones lo establece la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y, tan pronto se ponga en marcha este proceso, cada colegio publicará el enlace correspondiente al Portal de Educación en el que se podrá acceder a la información oficial, así como realizar la solicitud formal.

Aunque la información más completa está disponible en la página web de cada uno de los Colegios de FUHEM que oferta plazas para el curso 2013/14, os ofrecemos a continuación un resumen de conjunto.

Hipatia

La Ciudad Educativa Municipal Hipatia es un centro autorizado bilingüe que se encuentra ubicado en Rivas Vaciamadrid. El plazo de preinscripción de alumnos termina el próximo 15 de marzo de 2013.

Salvo el nivel de 0 a 3 años, todas las etapas que se ofrecen son concertadas. En cuanto a la disponibilidad de plazas, Hipatia abrirá el proceso para la admisión de nuevos alumnos/as en las siguientes etapas: en todos los cursos de 0 a 3 años; todas las plazas de primer curso de Infantil; algunas plazas limitadas de toda la etapa de Primaria; apertura de una nueva línea para 1º,2º,3º y 4º de la ESO. En Bachillerato, la apertura de plazas afecta a todos los cursos (1º y 2º) y a todas las modalidades de Bachillerato disponibles en Hipatia: Científico y tecnológico; de Humanidades y Ciencias Sociales; y Artístico.

En cuanto a la Formación Profesional, Hipatia ofrece plazas en dos Programas de Cualificación Profesional Inicial: el de Restaurante y bar, y el dedicado a Sistemas microinformáticos. En los ciclos formativos de Grado Medio, se abre también el primer curso de Hostelería y de Sistemas microinformáticos y redes.

Para realizar la preinscripción, hay que descargar la ficha disponible en la página web de Hipatia y entregarla en la Secretaría del centro escolar en el horario establecido para ello del que se informa en la misma web.

Lourdes

El Colegio Lourdes se encuentra ubicado junto a la Casa de Campo, en el madrileño barrio de Batán. Toda su oferta es concertada y es centro autorizado bilingüe. El plazo de preinscripción de alumnos comenzó el 1 de febrero de 2013 y terminará cuando se abra el proceso de matriculación oficial.

En cuanto a la disponibilidad de plazas, la mayor parte de la oferta se centra en los cursos que inician cada una de las etapas escolares: 1º de infantil, 1º de Primaria, 1º de la ESO. En lo que respecta a Bachillerato, se ofertan plazas de primer y segundo curso, en las tres modalidades de Bachillerato disponibles en Lourdes: Científico y tecnológico; de Humanidades y Ciencias Sociales; y Artístico.

Para realizar la preinscripción, el Colegio Lourdes ha habilitado un formulario on-line para cada una de las etapas al que se accede desde su página web.

Montserrat

Ubicado en el Barrio de La Estrella, el Colegio Montserrat se encuentra dividido en dos edificios. Todas las etapas que ofrece son concertadas y es un centro autorizado bilingüe. El periodo de preinscripción está abierto hasta el 21 de marzo.

De cara al curso 2013/14, en las etapas de segundo ciclo de Infantil (3 años) y primer ciclo de Secundaria (1º de ESO) se ofrecen plazas en los primeros cursos. Desde la página web del colegio, se puede acceder a un formulario para hacer la preinscripción.

Para el segundo ciclo de la ESO y Bachillerato, se ofrecen plazas vacantes en los cursos de 3º de la ESO, tanto para incorporarse a un grupo ordinario como para un grupo de diversificación curricular. En Bachillerato, hay plazas vacantes para primer curso, en la modalidad de Bachillerato Científico/Tecnológico; y para 2º curso en la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades. Accediendo a la página web del Colegio, en el apartado relativo a preinscripciones, se encuentra el documento que hay que completar para facilitar los datos de los/as alumnos/as que deseen hacer la preinscripción.

Santa Cristina

Para el curso 2013/14, el último en el que el Colegio Santa Cristina estará abierto, este centro escolar ubicado en la zona de Puerta del Ángel, ofrece plazas para los cursos de 4º, 5º y 6º de Primaria, 4º de Secundaria y 2º de Bachillerato.

El período de preinscripción estará abierto hasta que se inicie la matriculación oficial. Las familias interesadas pueden descargar la hoja de preinscripción y remitirla al colegio por correo electrónico (secretaria@cstacris.fuhem.es) o enviarla al fax número 91 526 49 27. Para más información, pueden consultar con la Secretaría del Centro, al teléfono 91 464 04 82.

Campamentos de verano para alumnos de FUHEM

Se convoca de nuevo la oferta de campamentos de verano para los alumnos de los Colegios de FUHEM que imparten Primaria y Secundaria. La oferta de este año va dirigida a los niños y niñas de 6 a 13 años de los colegios Montserrat, Hipatia, Santa Cristina y Lourdes.

Se convoca de nuevo la oferta de campamentos de verano para los alumnos de los Colegios de FUHEM que imparten Primaria y Secundaria. La oferta de este año va dirigida a los niños y niñas de 6 a 13 años de los colegios Montserrat, Hipatia, Santa Cristina y Lourdes.

FUHEM cuenta con una larga tradición en estas actividades de ocio y contacto con la naturaleza, pues las lleva a cabo desde hace muchos años con la intención de trabajar, fuera del entorno escolar, los valores que sustentan su Proyecto Educativo. Para ello, se diseña un programa de actividades deportivas, medioambientales, artesanales y sobre todo de convivencia, en un entorno diferente y abierto, donde la ayuda y la cooperación son elementos básicos para divertirse y hacer amigos de otros colegios.

Para este verano se han programado dos campamentos sucesivos en el Albergue de Buendía (en la provincia de Cuenca, a 120 kilómetros de Madrid).

Durante las primeras fechas, del 28 de Junio al 7 de Julio (10 días) tendrá lugar el “Campamento Pequeño”: con un programa de ocio, deporte y música adaptado a los alumnos de 1º a 4º de Primaria.

Después se realizará otro “Campamento de Multiaventura” para los alumnos de 4º de Primaria a 1º de ESO. Las fechas serán del 8 al 20 de Julio (13 días), con un programa de aventura y deporte para estas edades.

Las actividades de escalada, piragüismo, etc. se llevarán a cabo con monitores especializados y aprovechando las amplias posibilidades que da la ubicación del albergue. Ambos campamentos son de 32 plazas, con lo que aseguramos unas actividades bien controladas, una relación cercana entre todos y una convivencia más familiar.

Una vez más, se ha creado un Blog sobre los campamentos de verano, para que pueda consultar toda la información de cada opción propuesta. En el mismo, se incluye una dirección de correo electrónico para enviar las preguntas que surjan a las familias.

A la vuelta de Semana Santa, se convocarán reuniones con las familias de cada uno de los colegios para ampliar información y aclarar los aspectos necesarios.

Esperamos que la oferta sea de vuestro agrado y confiamos en que nuestra labor educativa tenga una continuidad divertida en el periodo de verano.

V Jornadas Arte, Educación y Ciudadanía

La educación en el arte anima a una disposición favorable del individuo a la lectura de las inquietudes y conflictos sociales, a mantener una actitud de escucha frente al otro y a ofrecer respuestas sensibles, críticas y democráticas. Las iniciativas que desarrollan los centros escolares, educativos y culturales en este marco contribuyen a que los jóvenes adquieran valores para la vida, al educar la sensibilidad, las emociones, el reconocimiento y el disfrute de las formas de expresión de los otros. Conocer y disfrutar de las expresiones artísticas de diferentes culturas sumerge a los jóvenes en el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural y personal.

Con el objetivo de favorecer este disfrute artístico y esa mirada crítica que el arte aporta, FUHEM Educación y el Círculo de Bellas Artes organizaron la quinta edición de las Jornadas Arte, Educación y Ciudadanía.

Las Jornadas se desarrollaron a lo largo de un programa atractivo que incluyó conferencias, talleres para docentes, presentación de experiencias escolares y una gran exposición que mostró trabajos plásticos realizados por alumnos de Bachillerato de Artes de los Colegios Lourdes e Hipatia y de Educación Infantil del Montserrat, todos ellos centros de FUHEM; junto a los trabajos artísticos de los artistas que ofrecieron experiencias y talleres: DieR, graffitero y artista multidisciplinar; y Cirill23 miembro del colectivo El Keller en Tabacalera.

Con todo lo que dieron de sí estas estimulantes Jornadas, hemos creado un álbum en Facebook que os animamos a visitar.

Primer día de las Jornadas: martes 5 de marzo de 2013

La conferencia: “¿Estoy artista o estoy profesora? Visibilizando la pedagogía como producción cultural”, fue el punto de partida para que dos representantes del colectivo Pedagogías Invisibles expusieran su visión revolucionaria de la educación: proponiendo una rEDUvolution.

La conferencia: “¿Estoy artista o estoy profesora? Visibilizando la pedagogía como producción cultural”, fue el punto de partida para que dos representantes del colectivo Pedagogías Invisibles expusieran su visión revolucionaria de la educación: proponiendo una rEDUvolution.

La presentación corrió a cargo de María Acaso, (profesora e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid especializada en el área de Educación Artística, que intervino a través de skype); y Clara Megías, (doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense).

Ambas animaron al público con su visión de la educación y del arte, con una propuesta que plantea utilizar el arte contemporáneo como herramienta educativa, en lugar de usar herramientas educativas para entender el arte contemporáneo: la perfomance, el videoarte, las derivas o las instalaciones… pueden transformar cualquier entorno escolar, tal y como se vio en la presentación y en los talleres a cargo de este colectivo.

Experiencias de los colegios de FUHEM

A continuación, tomaron la palabra dos profesoras de FUHEM. Cristina Castro expuso el proyecto “Adentrarse en el arte”, realizado por alumnos de bachillerato artístico de los colegios Lourdes e Hipatia. Por su parte, Rocío Galán, profesora de Montserrat I contó el proyecto titulado: “Arte en mayúsculas de manos minúsculas”, que durante el curso pasado puso a los más pequeños del colegio a pensar y crear arte en distintos momentos de la vida escolar.

A continuación, tomaron la palabra dos profesoras de FUHEM. Cristina Castro expuso el proyecto “Adentrarse en el arte”, realizado por alumnos de bachillerato artístico de los colegios Lourdes e Hipatia. Por su parte, Rocío Galán, profesora de Montserrat I contó el proyecto titulado: “Arte en mayúsculas de manos minúsculas”, que durante el curso pasado puso a los más pequeños del colegio a pensar y crear arte en distintos momentos de la vida escolar.

A las 19.00 horas tuvo lugar la inauguración de la exposición “Arte, educación y ciudadanía”, en la que se exponían los trabajos: “Work in progress” (de alumnos de Bachillerato Artístico de Lourdes e Hipatia) y “Arte en mayúsculas de manos minúsculas”, (de alumnos de Educación Infantil de Montserrat). En la sala Fuentecilla, y con un servicio de cóctel ofrecido por los alumnos de Hipatia que cursan estudios de hostelería.