FUHEM TV: Contenido ecosocial en formato audiovisual

Dentro de FUHEM TV, desde FUHEM Ecosocial ponemos a vuestra disposición los vídeos a los que actualmente se puede acceder, animándoos a seguir los nuevos materiales que periódicamente se subirán a este nuevo canal de difusión:

-Presentación del libro y mesa debate: «La financiarización de las relaciones salariales»: Entrevistamos a Luis Enrique Alonso, catedrático en Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid con motivo de la publicación del libro La financiarización de las relaciones salariales. Una perspectiva internacional, que ha coordinado junto con Carlos J. Fernández Rodríguez. En esta entrevista, se dan las claves necesarias para entender el fenómeno de la financiarización y cómo su desarrollo ha ejercido un importante papel en el deterioro del empleo y ha modificado las relaciones de poder en el ámbito laboral.

-Michael Löwy: «Crisis civilizatoria y Ecosocialismo»: De la mano de las revistas Papeles de relaciones ecosociales y cambio global y Viento Sur, el filósofo franco-brasileño visitó Madrid este mes de febrero para reflexionar sobre el Ecosocialimo; un tema que fue abordado en compañía de Jorge Riechmann, poeta ecologista y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, y de Santiago Álvarez, director de FUHEM Ecosocial. En esta jornada se puso el acento en el tránsito necesario y urgente hacia sociedades ecosocialistas, teniendo presente la urgencia de esta vía para poder hacer frente a la crisis global que vivimos.

-Mesa debate «Sobrevivir bajo la doctrina del shock. Respuestas en España y Grecia»: En este coloquio, Antonio Cuesta, corresponsal en Grecia de la agencia Prensa Latina y Toño Hernández, miembro del Mercado Social de Madrid, exponen algunas de las experiencias que se están desarrollando, tanto en Grecia como en nuestro país y que llevan a la práctica principios comunitarios, equidad y justicia que caracterizan estas respuestas que se articulan frente a la crisis.

-Homenaje «Comprender, luchar, amar: la vida y el pensamiento de Paco Fernández Buey»: En pasado mes de diciembre se celebró un acto homenaje al filósofo y activista Francisco Fernández Buey. Paco, que también era miembro del consejo de redacción de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, reunió al recordarle a distintos amigos y compañeros que se dieron cita este día y participaron en las dos mesas coloquio que se realizaron. Nombres como Joaquim Sempere, Reyes Mate, Salvador López Arnal o Rafael Díaz Salazar, cuyas intervenciones pronto estarán disponibles en el nuevo canal. Por el momento, se puede acceder al primero de los ocho vídeos.

El canal TV de FUHEM Ecosocial se actualizará semanalmante y contará con nuevos vídeos sobre las actividades realizadas con el fin de que puedan seguirse por parte de aquellas personas que no pudieron asistir. Todos los vídeos son públicos y disponen de licencia CopyLeft, por lo que pueden descargarse y compartirse libremente. Además, puedes convertirte en seguidor del canal y conocer todas las novedades.

El canal FUHEM TV recogerá próximamente, junto a los actos realizados, contenidos adicionales, como entrevistas a personalidades que colaboran y son cercanas a nuestros valores e intereses o reportajes en torno a las actividades que organizamos y en las que participamos activamente.

Puedes ver todos estos vídeos y más en la lista de reproducción Ecosocial dentro de FUHEM TV.

Para una caracterización del ecosocialismo en diez rasgos

Para una caracterización del ecosocialismo en diez rasgos

Jorge Riechmann

Profesor titular de filosofía moral, Universidad Autónoma de Madrid

1. Frente al nihilismo contemporáneo, el ecosocialismo propugna una moral igualitaria basada en valores universales, arrancando en el primero de ellos: la dignidad humana. Más allá de la moral capitalista de poseer y consumir, más allá de su moral, la nuestra: vincularse y compartir. El pensador marxista franco-brasileño Michael Löwy, uno de los teóricos del ecosocialismo moderno, ha argumentado la necesidad de una ética ecosocialista con los siguientes rasgos: social, igualitaria, solidaria, democrática, radical y responsable.

2. Frente a la deriva biocida de las sociedades contemporáneas, el ecosocialismo apuesta por vivir en esta Tierra, “haciendo las paces” con la naturaleza. El socialismo, como sistema social y como modo de producción (sobre la base de la producción industrial), se define esencialmente por las condiciones de que el trabajo deja de ser una mercancía, y la economía se pone al servicio de la satisfacción igualitaria de las necesidades humanas. El valor de uso ha de dominar sobre el valor de cambio: esto es, la economía ha de orientarse a la satisfacción de las necesidades humanas (y no a la acumulación de capital). El ecosocialismo añade a las condiciones anteriores la de sustentabilidad: modo de producción y organización social cambian para llegar a ser ecológicamente sostenibles. (No mercantilizar los factores de producción –naturaleza, trabajo y capital—, o desmercantilizarlos, es la orientación que un gran antropólogo económico como Karl Polanyi sugirió en La Gran Transformación).

3. Frente a la pérdida de horizonte alternativo (tanta gente que ya sólo concibe la vida humana como compraventa de mercancías), el ecosocialismo es anticapitalista en múltiples dimensiones, incluyendo la cultural, y está comprometido con la elaboración de una cultura alternativa “amiga de la Tierra”. Hablaremos de “socialismo” en el sentido propio e histórico del término, un socialismo radicalmente crítico del capitalismo que busca sustituirlo por un orden sociopolítico más justo (y hoy hay que añadir: que sea sustentable o sostenible). No nos referimos, por tanto, a la profunda degeneración de la corriente política socialdemócrata que ha terminado desembocando en partidos políticos nominalmente “socialistas” aunque practiquen políticas neoliberales.

4. Frente a la tentación de refugiarse en los márgenes, el ecosocialismo mantiene la lucha por la transformación del Estado. Me impresionó, hace no mucho, un artículo de Ignacio Sotelo donde, tras decretar la inviabilidad de la revolución –“mitología decimonónica de una clase obrera supuestamente revolucionaria”− y también de la mera reforma –ya que “la rebelión y la protesta no van a cambiar el capitalismo financiero establecido”-- el catedrático de sociología –que se supone representa de alguna manera la izquierda del PSOE, no lo olvidemos− concluye que “no queda otra salida que trasladarse a otro país –la emigración vuelve a ser el destino de muchos españoles– o bien encontrar acomodo en la economía alternativa, saliéndose del sistema” . Es llamativa la coincidencia de esa propuesta de supervivencia en los márgenes, altamente funcional al desorden establecido, con la tentación de una parte considerable de los movimientos alternativos indignados: organicémonos por nuestra cuenta al margen del Estado (si destruyen la sanidad pública, creemos cooperativas de salud autogestionadas, etc.). Frente a esa tentación, el ecosocialismo afirma: no renunciamos a la transformación del Estado, de manera que llegue a ser alguna vez de verdad social, democrático y de Derecho.

5. Frente a la dictadura del capital que se endurece a medida que progresa la globalización, el ecosocialismo defiende la democracia a todos los niveles. Desmercantilizar, decíamos antes: y también democratizar. El ecosocialismo trata de avanzar hacia una sociedad donde las grandes decisiones sobre producción y consumo sean tomadas democráticamente por el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con criterios sociales y ecológicos que se sitúen más allá de la competición mercantil y la búsqueda de beneficios privados.

6. Frente al patriarcado, ecofeminismo crítico. Como ha señalado Alicia Puleo, el ecofeminismo no se reduce a una simple voluntad feminista de gestionar mejor los recursos naturales, sino que exige la revisión crítica de una serie de dualismos que subyacen a la persistencia de la desigualdad entre los sexos y a la actual crisis ecológica. El análisis feminista de las oposiciones naturaleza/ cultura, mujer/ varón, animal/ humano, sentimiento/ razón, materia/ espíritu, cuerpo/ alma ha mostrado el funcionamiento de una jerarquización que desvaloriza a las mujeres, a la naturaleza, a los animales no humanos, a los sentimientos y a lo corporal, legitimando la dominación del varón, autoidentificado con la razón y la cultura. El dominio tecnológico del mundo sería un último avatar de este pensamiento antropocéntrico (que sólo otorga valor a lo humano) y androcéntrico (que tiene por paradigma de lo humano a lo masculino tal como se ha construido social e históricamente por exclusión de las mujeres). La negación y el desprecio de los valores del cuidado, relegados a la esfera feminizada de lo doméstico, ha conducido a la humanidad a una carrera suicida de enfrentamientos bélicos y de destrucción del planeta. Un ecofeminismo no esencialista y decidido a realizar una “ilustración de la Ilustración”, como el que propone Alicia Puleo , hemos de considerarlo imprescindible aliado del ecosocialismo que aquí se propugna.

7. Frente a la idea de un “capitalismo verde”, el ecosocialismo defiende que no tenemos buenas razones para creer en un capitalismo reconciliado con la naturaleza a medio/ largo plazo, aunque en el corto plazo sin duda serían posibles reformas ecologizadoras que permitirían básicamente “comprar tiempo” con estrategias de ecoeficiencia (“hacer más con menos” en lo que a nuestro uso de energía y materiales se refiere) . La razón de fondo de tal incompatibilidad es el carácter expansivo inherente al capitalismo, ese avance espasmódico que combina fases de crecimiento insostenible y períodos de “destrucción creativa” insoportable. Hoy ya estamos más allá de los límites, y por eso suelo decir que “el tema de nuestro tiempo” (o al menos, uno de los dos o tres “temas de nuestro tiempo” prioritarios) es el violento choque de las sociedades industriales contra los límites biofísicos del planeta. (y hoy “sociedades industriales” quiere decir: el tipo concreto de capitalismo financiarizado, globalizado y basado en combustibles fósiles que padecemos). Si se quiere en forma de consigna: marxismo sin productivismo, y ecologismo sin ilusiones acerca de supuestos “capitalismos verdes”.

8. Frente a la quimera del crecimiento perpetuo, economía homeostática. Una economía ecosocialista rechazará los objetivos de expansión constante, de crecimiento perpetuo, que han caracterizado al capitalismo histórico. Será, por consiguiente, una steady state economy: un “socialismo de estado estacionario” o “socialismo homeostático”. La manera más breve de describirlo sería: todo se orienta a buscar lo suficiente en vez de perseguir siempre más. En los mercados capitalistas se produce, vende e invierte con el objetivo de maximizar los beneficios, y la rueda de la acumulación de capital no cesa de girar. En una economía ecosocialista se perseguiría, por el contrario, el equilibrio: habría que pensar en algo así como una economía de subsistencia modernizada, con producción industrial pero sin crecimiento constante de la misma.

9. Frente al individualismo anómico y la competencia que enfrenta a todos contra todos, frente a la cultura “emprendedora” que convierte a cada cual en empresario de sí mismo presto a vender sus capacidades al mejor postor, el ecosocialismo defiende el bien común y los bienes comunes. Esta consigna apunta a priorizar los intereses colectivos (¡no solamente los de los seres humanos, y no solamente los de las generaciones hoy vivas!), y a gestionar las riquezas comunes más allá de las exigencias de rentabilidad del capital. Educación, sanidad, energía, agua, transportes colectivos, telecomunicaciones, crédito –ninguno de estos servicios básicos deberían ofrecerlos empresarios privados en mercados capitalistas. Tendrían que proveerse mediante empresas públicas y cooperativas gestionadas democráticamente.

10. Frente a la fosilización dogmática, ecosocialismo es socialismo revisionista. Pero es que, como decía Manuel Sacristán, “todo pensamiento decente tiene que estar siempre en crisis” . Aquí también es de utilidad la categoría pasoliniana de empirismo herético que le gustaba recordar a Paco Fernández Buey. Yendo a lo nuestro: lo esencial del marxismo, como repetían estos grandes maestros, es el vínculo de una idealidad emancipatoria con el mejor conocimiento científico disponible. Cada elemento teórico concreto del pensamiento socialista es revisable en función de lo que hayamos logrado saber recientemente: lo que resulta irrenunciable es la moral igualitaria que aspira a acabar con el patriarcado y con el capitalismo.

Veinte elementos para un programa de transición poscapitalista

En cierto momento de El socialismo puede llegar sólo en bicicleta (Los Libros de la Catarata, Madrid 2012), hacia el final del capítulo 8, me atreví a esbozar lo que podrían ser líneas maestras de un “programa de transición”. Lo completo y actualizo aquí.

1. Reforma ecológica de la Contabilidad Nacional, para disponer de indicadores adecuados que permitan evaluar la economía en su comportamiento biofísico (más allá de la esfera del valor monetario).

2. Socialización del sistema de crédito. Banca pública fuerte que canalice la inversión necesaria para la transición económico-ecológica.

3. Entre los mecanismos más interesantes para la planificación indirecta no burocrática de la inversión en economías con sectores de mercado importantes se hallan los descuentos y recargos en los tipos de interés. La banca pública presta dinero a las empresas con ciertos descuentos o recargos en el tipo de interés, decididos para cada sector de bienes de consumo en función de criterios sociales y ecológicos.

4. Reforma fiscal ecológica, para “internalizar” una parte de los costes externos que hoy provoca nuestro insostenible modelo de producción y consumo. La figura central sería un fuerte ecoimpuesto sobre los combustibles fósiles. Se haría en el marco de una

5. Distribución más igualitaria de la riqueza y los ingresos. “Nuevo contrato fiscal” que globalmente aumentaría la tributación de las rentas altas y del capital, y pondría más recursos en el sector público (y desde luego eliminaría los paraísos fiscales).

6. Intensa reducción de las disparidades salariales.

7. Reducción del tiempo de trabajo, de manera que se pueda disfrutar de mucho más ocio (entendido no como consumismo en el tiempo libre, sino como actividades autotélicas –aquellas que se buscan por sí mismas, no como medio para otros fines--, que son una de las claves principales de la vida buena)…

8. …y buscando las condiciones para que la reducción del tiempo de trabajo se traduzca en nuevo empleo (ello dista de ser automático). El pleno empleo volvería a ser un objetivo esencial de las políticas económicas. Trabajar menos (solidaridad social) y consumir menos bienes destructores de recursos escasos (solidaridad internacional e intergeneracional) para trabajar todos y todas, y consumir de otra forma.

9. Políticas activas de empleo; formación continuada a lo largo de toda la vida laboral; sistemas renovados de recalificación profesional.

10. “Tercer sector” de utilidad social, semipúblico, para atender a las demandas insatisfechas (por ejemplo las que se refieren a la “crisis del cuidado”).

11. “Segunda nómina” que el Estado abonaría a los asalariados que no trabajasen a jornada completa o lo hicieran por debajo de un salario mínimo decente.

12. Fiscalidad sobre el consumo lujoso, ya sea por medio de impuestos sobre el gasto (tipos impositivos crecientes por encima de cierto nivel de gasto), ya mediante tipos altos de IVA a los bienes de lujo.

13. Estrategia de fomento de los consumos colectivos para mantener un alto nivel de satisfacción de necesidades con mucho menor impacto ambiental.

14. Provisión de bienes y servicios públicos de calidad por parte de un sector de la economía socializado: energía, transporte, comunicaciones, vivienda, sanidad, educación...

15. Infraestructuras para la sustentabilidad: energías renovables, transporte colectivo, ciudades y pueblos sostenibles...

16. Fuertes restricciones a la publicidad comercial. Para empezar, una reforma impositiva: no permitir a las compañías declarar la publicidad como gastos de empresa desgravables.

17. Reducción de la escala física de la economía hasta los límites de sustentabilidad. Economía “de estado estacionario” en ese sentido (no necesariamente en cuanto a la “creación de valor”). Yo prefiero la expresión economía homeostática, una economía dinámica que deja de expandirse materialmente (y estabiliza su “flujo metabólico” de materiales y energía en niveles de sustentabilidad).

18. Aplicación del principio de biomímesis (reconstruir los sistemas humanos imitando algunos rasgos importantes de los sistemas naturales, de forma que los primeros sean más compatibles con los segundos), generalizando estrategias que ya han dado sus frutos en algunos sectores y disciplinas (agroecología, química verde, ecología industrial, etc.)

19. Estrategia de ecoeficiencia.

20. Desglobalizar y relocalizar lo esencial de la producción.

Acceso a Para una caracterización del ecosocialismo en diez rasgos, de Jorge Riechmann (pdf)

Novedades editoriales en Economía crítica & Ecologismo social

La colección Economía crítica & ecologismo social fue relanzada en 2008 con un doble propósito. Por un lado, frente a la tendencia de la economía convencional de expulsar de sus preocupaciones los aspectos sociales, ambientales, institucionales o de género, las obras que aquí presentamos pretenden rescatar la pluralidad de los enfoques que se han preocupado por esos asuntos “olvidados”, recogiendo, así, planteamientos elaborados desde la economía ecológica, institucional, feminista, marxista y postkeynesiana. Por otro lado, se presentan como un puente necesario entre la reflexión científica crítica y los justificados afanes y preocupaciones de los movimientos sociales.

Títulos de la colección

La financiarización de las relaciones salariales. Una perspectiva internacional, Luis Enrique Alonso y Carlos J. Fernández Rodríguez (eds.), nº 11, 2012.

Este libro examina un fenómeno al que aún no se le ha prestado la suficiente atención. Si bien es cierto que cada día son más abundantes los análisis acerca del primado de las finanzas en el funcionamiento del capitalismo contemporáneo, el estudio de la financiarización desde una perspectiva crítica y compleja centrada en las consecuencias sociales -y especialmente laborales- apenas está iniciando sus primeros pasos.

Este libro examina un fenómeno al que aún no se le ha prestado la suficiente atención. Si bien es cierto que cada día son más abundantes los análisis acerca del primado de las finanzas en el funcionamiento del capitalismo contemporáneo, el estudio de la financiarización desde una perspectiva crítica y compleja centrada en las consecuencias sociales -y especialmente laborales- apenas está iniciando sus primeros pasos.

El libro aborda cómo las finanzas han impactado de lleno en el gobierno de la empresa, en su funcionamiento ordinario y en las relaciones laborales que se desarrollan en su seno. Los ejecutivos de las corporaciones que cotizan en los mercados bursátiles han visto en la bolsa el medio idóneo para la “creación de valor” a favor del accionista, beneficiándose de paso de las revalorizaciones de los activos que se vinculan a su retribución y provocando, en muchos casos, no sólo burbujas en el valor de las acciones sino también auténticos saqueos del patrimonio empresarial en común provecho con los fondos de inversión. Para el mundo del trabajo esta dinámica ha resultado catastrófica al vincular la inseguridad laboral al riesgo financiero y profundizar la degradación de las relaciones salariales que inició hace tres décadas el neoliberalismo. La obra compila importantes aportaciones de destacados economistas y sociólogos.

Acceso a la Presentación. La financiarización de las relaciones salariales o la destrucción de las bases sociales del trabajo.

Cambiar de economía, Los Economistas Aterrados, nº 10, 2012.

Bajo el pretexto de la presión ejercida por los mercados financieros, los gobiernos europeos están imponiendo unas políticas regresivas desde el punto de vista social y un retroceso sin precedentes a la democracia. Si se quiere escapar de la catástrofe social a la que aboca la ideología neoliberal, es necesario plantear un debate que permita formular alternativas.

Bajo el pretexto de la presión ejercida por los mercados financieros, los gobiernos europeos están imponiendo unas políticas regresivas desde el punto de vista social y un retroceso sin precedentes a la democracia. Si se quiere escapar de la catástrofe social a la que aboca la ideología neoliberal, es necesario plantear un debate que permita formular alternativas.

La regulación del sistema financiero, la reforma fiscal que garantice que contribuyan más aquellos que mayores beneficios obtienen del funcionamiento de la economía, la renovación y mejora de los servicios públicos, la defensa de un empleo de calidad, la reforma de los tratados europeos para poner fin a la competencia fiscal y social, la suficiente inversión pública que haga posible la transición hacia una sociedad más sostenible en el plano ecológico, son cuestiones importantes sobre las que Los Economistas aterrados formulan sus propuestas en este libro con el fin de abrir nuevas perspectivas.

Los Economistas aterrados son un colectivo de economistas franceses que, tras el éxito de su célebre Manifiesto, se han reunido para estimular la reflexión colectiva y la expresión pública de quienes no se resignan a la dominación de la ortodoxia neoliberal en el pensamiento económico, y consideran necesario cambiar el paradigma de las políticas económicas en Europa y en todo el mundo.

Acceso a la Introducción: ¡Aterrados, pero no resignados! Sí, hay alternativas...

El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas, Cristina Carrasco, Cristina Borderías y Teresa Torns (eds.), nº 9, 2011

El libro recupera y avanza los debates en torno al trabajo de cuidados; un trabajo imprescindible para la reproducción social y el bienestar cotidiano de las personas, que continúa siendo responsabilidad casi exclusiva de las mujeres, pero que resulta de vital importancia para toda la sociedad. Desde hace casi cuarenta años, este interés ha ido aumentando progresivamente entre quienes se ocupan y preocupan del bienestar de las sociedades contemporáneas, especialmente en el pensamiento feminista, que ha mostrado que las tareas de atención y cuidado de la vida de las personas son labores imprescindibles para la reproducción social y el bienestar cotidiano.

El libro recupera y avanza los debates en torno al trabajo de cuidados; un trabajo imprescindible para la reproducción social y el bienestar cotidiano de las personas, que continúa siendo responsabilidad casi exclusiva de las mujeres, pero que resulta de vital importancia para toda la sociedad. Desde hace casi cuarenta años, este interés ha ido aumentando progresivamente entre quienes se ocupan y preocupan del bienestar de las sociedades contemporáneas, especialmente en el pensamiento feminista, que ha mostrado que las tareas de atención y cuidado de la vida de las personas son labores imprescindibles para la reproducción social y el bienestar cotidiano.

El libro recoge una selección de artículos de obligada referencia sobre la temática, escritos por destacadas especialistas en historia, sociología o economía. Se trata, así desde una perspectiva interdisciplinar, el trabajo de cuidados en sus distintas dimensiones: remunerado o no, ofrecido desde el sector privado o público y en sus aspectos objetivos o más subjetivos.

Acceso a la Introducción: El trabajo de cuidados: antecedentes históricos y debates actuales

La Gran Recesión y el capitalismo del siglo XXI, José A. Tapia y Rolando Astarita, nº 8, 2011.

Explica desde diversas perspectivas el porqué y el cómo de lo que está pasando en la economía mundial desde la crisis financiera que comenzó en el 2007 y que se convirtió en una recesión fortísima en la economía real de muchos países. Los capítulos del libro se centran en las causas de la crisis, en cómo se entienden desde las perspectivas keynesiana, neoclásica y marxista los llamados ciclos comerciales o industriales —en los que se alterna la expansión y la recesión—, en las dificultades de Grecia y otros países europeos con su deuda, las propuestas de regulación financiera, etc. Con un estilo que no presupone conocimientos económicos especiales, los autores discuten las distintas explicaciones que se han dado a la crisis, clarificando conceptos y presentando una crítica detallada de la ortodoxia económica. Frente a la teoría económica estándar que presenta una visión idealizada de mercados estables y en equilibrio, de producción destinada a satisfacer el consumo y de desarrollo económico sostenido y generador de riqueza, se expone la realidad de un sistema económico turbulento y conflictivo, en el que la norma son los mercados en desequilibrio y la producción destinada a generar ganancia monetaria, no satisfacción de las necesidades sociales.

Explica desde diversas perspectivas el porqué y el cómo de lo que está pasando en la economía mundial desde la crisis financiera que comenzó en el 2007 y que se convirtió en una recesión fortísima en la economía real de muchos países. Los capítulos del libro se centran en las causas de la crisis, en cómo se entienden desde las perspectivas keynesiana, neoclásica y marxista los llamados ciclos comerciales o industriales —en los que se alterna la expansión y la recesión—, en las dificultades de Grecia y otros países europeos con su deuda, las propuestas de regulación financiera, etc. Con un estilo que no presupone conocimientos económicos especiales, los autores discuten las distintas explicaciones que se han dado a la crisis, clarificando conceptos y presentando una crítica detallada de la ortodoxia económica. Frente a la teoría económica estándar que presenta una visión idealizada de mercados estables y en equilibrio, de producción destinada a satisfacer el consumo y de desarrollo económico sostenido y generador de riqueza, se expone la realidad de un sistema económico turbulento y conflictivo, en el que la norma son los mercados en desequilibrio y la producción destinada a generar ganancia monetaria, no satisfacción de las necesidades sociales.

Acceso a la Introducción

Economía contracorriente, David Anisi. Edición de Rafael Muñoz Bustillo y Fernando Esteve, nº 7, 2010.

Recoge algunos de los textos más significativos de David Anisi, un economista orgulloso de serlo… a su manera, un economista no economicista, quien nunca se sintió demasiado cómodo por cómo se ha ido definiendo socialmente el ser un economista por parte de la mayoría de quienes afirman serlo. Es así, por un lado, un libro en recuerdo de su persona y de su andadura intelectual, que le llevó de forma voluntaria a seguir un camino a contracorriente del que siguen la mayoría de los economistas en sus vanos esfuerzos por crear una “ciencia” económica al estilo de una supuesta física de la sociedad separada de la política y la moral. Pero también es un libro de ideas, un libro que presenta las ideas que a David Anisi le sirvieron para dar cuenta de lo que sucedió en las revueltas últimas décadas del siglo pasado, ideas radicales en la medida que van a la raíz de los problemas económicos y sociales, ideas cuyo sentido crece en estos tiempos de turbulencia.

Recoge algunos de los textos más significativos de David Anisi, un economista orgulloso de serlo… a su manera, un economista no economicista, quien nunca se sintió demasiado cómodo por cómo se ha ido definiendo socialmente el ser un economista por parte de la mayoría de quienes afirman serlo. Es así, por un lado, un libro en recuerdo de su persona y de su andadura intelectual, que le llevó de forma voluntaria a seguir un camino a contracorriente del que siguen la mayoría de los economistas en sus vanos esfuerzos por crear una “ciencia” económica al estilo de una supuesta física de la sociedad separada de la política y la moral. Pero también es un libro de ideas, un libro que presenta las ideas que a David Anisi le sirvieron para dar cuenta de lo que sucedió en las revueltas últimas décadas del siglo pasado, ideas radicales en la medida que van a la raíz de los problemas económicos y sociales, ideas cuyo sentido crece en estos tiempos de turbulencia.

David Anisi fue profesor del Área de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Autónoma de Madrid y catedrático de la misma área en la Universidad de Salamanca hasta su fallecimiento en 2008.

Acceso a la Introducción. David Anisi (1949-2008). Un economista de nuestro tiempo y lugar

Capitalismo desatado, Andrew Glyn, nº 6, 2010.

Explica los cambios producidos en la economía mundial en los últimos treinta años. Abarcando el periodo que va desde 1970 hasta la actualidad, Glyn señala que el conflicto distributivo entre el capital y el trabajo ha dejado de ser hoy el elemento más emblemático del funcionamiento de las economías ricas. Desde la perspectiva que le ofrece la economía política, el autor muestra cómo la creciente influencia y complejidad que adquieren las finanzas, la globalización productiva y las nuevas tecnologías impactan sobre la clase trabajadora, debilitando especialmente a los menos cualificados. En la introducción, el profesor Ángel Martínez González-Tablas resalta las enseñanzas de este libro para la comprensión de algunos de los aspectos más sustantivos de la presente crisis económica.

Explica los cambios producidos en la economía mundial en los últimos treinta años. Abarcando el periodo que va desde 1970 hasta la actualidad, Glyn señala que el conflicto distributivo entre el capital y el trabajo ha dejado de ser hoy el elemento más emblemático del funcionamiento de las economías ricas. Desde la perspectiva que le ofrece la economía política, el autor muestra cómo la creciente influencia y complejidad que adquieren las finanzas, la globalización productiva y las nuevas tecnologías impactan sobre la clase trabajadora, debilitando especialmente a los menos cualificados. En la introducción, el profesor Ángel Martínez González-Tablas resalta las enseñanzas de este libro para la comprensión de algunos de los aspectos más sustantivos de la presente crisis económica.

Acceso a la Introducción, de Ángel Martínez González-Tablas

El porqué de las crisis financieras y cómo evitarlas, Frédéric Lordon, nº 5, 2009.

Acceso a la Introducción

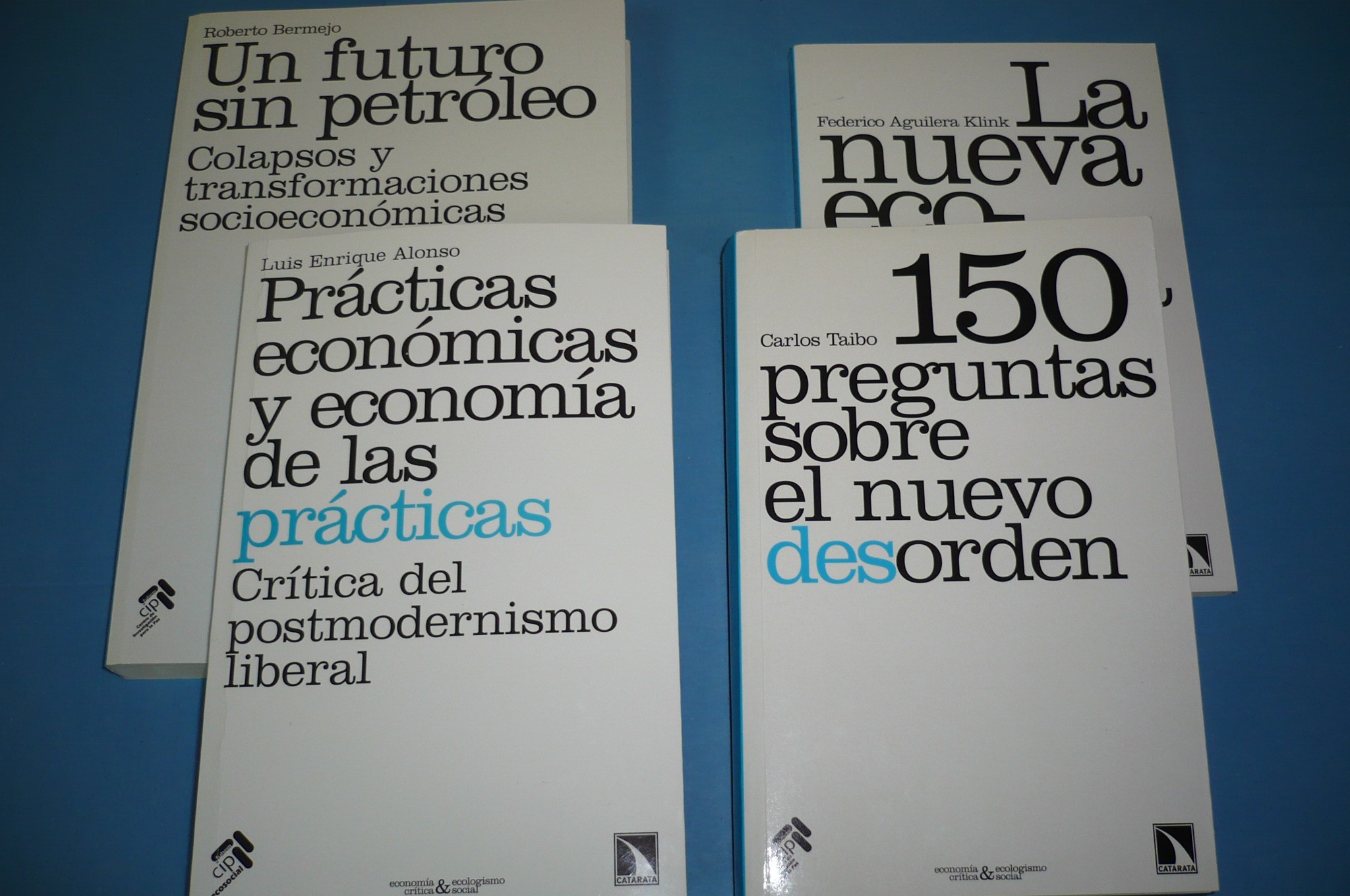

Prácticas económicas y economía de las prácticas, Luis Enrique Alonso, nº 4, 2009.

Acceso al Prefacio: Por un estudio socio-histórico de las organizaciones

Un futuro sin petróleo. Colapsos y transformaciones socioeconómicas, Roberto Bermejo, nº 3, 2008.

Aborda el cada vez más evidente agotamiento de la base energética sobre la que se ha construido la civilización actual: los combustibles fósiles. Aunque la atención mediática se esté centrando en la escasez de petróleo, en la próxima década se pondrá de manifiesto, también, la escasez del gas y del carbón. Estos fenómenos empiezan a provocar una crisis que obligará a transformar nuestra civilización en otra más armónica con la naturaleza. Desde el punto de vista de la Economía Sostenible o Ecológica, en este libro no sólo se analizan los problemas energéticos y las transformaciones socioeconómicas que empiezan a manifestarse, sino que su autor prevé su desarrollo a medio plazo y define las vías de solución. Y, como es propio de esta materia, incluye elementos tomados de otras ciencias, como la Biología y la Geología (que es la protagonista en este caso). Escrita con un afán divulgativo, esta obra se dirige a todas las personas interesadas en los problemas energéticos, independientemente de su formación.

Aborda el cada vez más evidente agotamiento de la base energética sobre la que se ha construido la civilización actual: los combustibles fósiles. Aunque la atención mediática se esté centrando en la escasez de petróleo, en la próxima década se pondrá de manifiesto, también, la escasez del gas y del carbón. Estos fenómenos empiezan a provocar una crisis que obligará a transformar nuestra civilización en otra más armónica con la naturaleza. Desde el punto de vista de la Economía Sostenible o Ecológica, en este libro no sólo se analizan los problemas energéticos y las transformaciones socioeconómicas que empiezan a manifestarse, sino que su autor prevé su desarrollo a medio plazo y define las vías de solución. Y, como es propio de esta materia, incluye elementos tomados de otras ciencias, como la Biología y la Geología (que es la protagonista en este caso). Escrita con un afán divulgativo, esta obra se dirige a todas las personas interesadas en los problemas energéticos, independientemente de su formación.

Acceso al Prólogo

150 preguntas sobre el nuevo desorden, Carlos Taibo, nº 2, 2008.

Acceso al Prólogo

La nueva economía del agua, Federico Aguilera Klink, nº 1, 2008.

Acceso a la Introducción

Información y compras

Tel. +34 915 763 299

E-mail: publicaciones@fuhem.es

Compra electrónica a través de la Librería virtual

Nuevas jornadas de debate en torno al Libro Blanco

Dentro del proceso de reflexión del Libro Blanco de la Educación, con el que FUHEM quiere actualizar su labor educativa, se han convocado dos nuevas sesiones de debate, que están abiertas a la participación de la comunidad educativa y social. Todas ellas tendrán lugar en la sala Espacio Abierto FUHEM, (c/ Duque de Sesto, nº 40. Madrid).

El debate de la escuela pública y concertada

La próxima convocatoria de debate es el miércoles, 13 de febrero de 2013, a las 18.30 horas. Bajo el título: ”La educación pública y concertada de calidad”, tendrá lugar un coloquio que contará con las intervenciones de Ángel Martínez González-Tablas, Presidente de FUHEM y Catedrático de Economía de la Universidad Complutense (UCM); y Mariano Fernández Enguita, Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense (UCM). El acto será presentado y moderado por Fernando Fernández Blanco, Presidente de UCETAM (Unión de Cooperativas de Enseñanza de Trabajo Asociado de Madrid). (Descargar invitación en pdf).

Dada la limitación de aforo, rogamos que se confirme asistencia al acto, enviando un correo electrónico dirigido a Ana del Pozo (adelpozo@fuhem.es)

Este tema de debate está ya planteado en el Blog del Libro Blanco, en el apartado dedicado a “Educación pública y concertada”, en el que FUHEM expone su posición al respecto: “(…) postulamos que los colegios FUHEM son de naturaleza pública, aunque su régimen administrativo sea concertado. En suma, aunque pueda resultar incómodo para unos u otros, guste o no, somos escuela pública concertada. Con todas las exigencias y contradicciones que conlleva”. Reconociendo que no somos los únicos en defender esta tesis, pero dada la alta sensibilidad de esta toma de postura y el compromiso que conlleva, en este caso ha sido el Comité de Coordinación del Libro Blanco quien asume la autoría del texto principal que se somete a debate: Reflexión sobre el carácter público y concertado del proyecto educativo de FUHEM.

Una apuesta por la educación inclusiva

La otra convocatoria prevista para el mes de febrero, tendrá lugar el miércoles 27 de febrero de 2013, a las 18.30 horas. En esta nueva cita, el título de la sesión es: “Inclusión educativa”. El debate contará con la presencia de: Víctor Rodríguez, director de FUHEM Educación, en calidad de moderador; Gerardo Echeíta, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid; y Mª José Alonso, de la Asociación Aleph.

A las personas interesadas en asistir a este acto, les rogamos que confirmen su asistencia enviando un correo electrónico dirigido a Ana del Pozo (adelpozo@fuhem.es)

En paralelo al acto público, la educación inclusiva es otro de los temas de debate planteados en el blog del Libro Blanco. En susección correspondiente se ofrecen ya documentos escritos por las personas que participarán en la sesión dedicada a esta cuestión. Esperamos que la lectura de sus textos resulte del interés de todos y amplíe el proceso de reflexión que estamos llevando a cabo, y os animamos a participar con comentarios y aportaciones.

El contexto social, económico y ecológico de la educación escolar

Bajo el título: “Contexto social, económico y ecológico de la educación escolar”, esta nueva convocatoria sirvió para continuar el debate sobre el contexto de la educación, poniendo el énfasis en la situación económica, político-social y ecológica en la que se desarrolla el Proyecto Educativo de FUHEM, con el doble objetivo de identificar y analizar los aspectos contextuales que condicionan nuestro Proyecto y establecer los principios y líneas de acción que permitan afrontarlos con un espíritu crítico y un propósito transformador.

Bajo el título: “Contexto social, económico y ecológico de la educación escolar”, esta nueva convocatoria sirvió para continuar el debate sobre el contexto de la educación, poniendo el énfasis en la situación económica, político-social y ecológica en la que se desarrolla el Proyecto Educativo de FUHEM, con el doble objetivo de identificar y analizar los aspectos contextuales que condicionan nuestro Proyecto y establecer los principios y líneas de acción que permitan afrontarlos con un espíritu crítico y un propósito transformador.

En la mesa de ponentes, participaron el economista y periodista, Joaquín Estefanía; Justa Montero, experta en género, miembro de la Asamblea Feminista y del Patronato de FUHEM; y Yayo Herrero, Directora General de FUHEM. A sus intervenciones, siguió un animado debate, que se prolongó por más de una hora, con las aportaciones de docentes de colegios de FUHEM, directivos y expertos del ámbito educativo vinculados a nuestra entidad y padres y madres de alumnos.

Joaquín Estefanía: “Una crisis que cambiará el mundo que conocemos”

En su intervención, Joaquín Estefanía expuso que la situación actual de crisis está cambiando el mundo tal y como era hasta ahora. Reconociendo que hay una crisis global, el periodista y economista destacó que no en todas las zonas geo-políticas se está afrontando con los mismos resultados, al tiempo que se consolida una nueva separación de pobreza y riqueza dentro de cada país, al margen de que esté en el Norte o el Sur.

Estefanía explicó que hemos llegado a la crisis de la economía real, la que afecta a las personas (con el paro, el cierre de empresas, el empobrecimiento de las clases medias…), porque no se ha puesto solución a la cadena de crisis que se han sucedido previamente: la crisis hipotecaria de las ‘subprime’ a las que siguió la de la carestía de petróleo y alimentos (commodities), las dificultades de los bancos (liquidez y solvencia), y los problemas de endeudamiento (déficit). Para el caso de España, Estefanía destacó que, con respecto a nuestro entorno, el elemento diferencial es el paro, que deja a millones de personas excluidas en unos momentos en los que el sistema de protección general está siendo recortado, haciendo la situación mucho más difícil, casi explosiva y expandiendo de forma brutal las desigualdades.

El otro gran rasgo que caracteriza la realidad española es, según Estefanía, la percepción que tienen los ciudadanos de lo que está ocurriendo, en la que predomina el temor que genera la situación económica unido a la sensación de que el marco legal y las instituciones democráticas no son capaces de corregir los evidentes fallos del mercado, no sólo por la falta de herramientas para la intervención, sino porque la democracia en sí está siendo igualmente intervenida y debilitada. Ante esta situación, planteó la necesidad de reivindicar una democracia que no se limite a elegir representantes, sino que defienda y garantice los derechos civiles, políticos y sociales de los ciudadanos.

Justa Montero: “Organizarnos para satisfacer las necesidades y garantizar los derechos de las personas”

Justa Montero, experta en género, miembro de la Asamblea Feminista y del Patronato de FUHEM, centró su exposición en las consecuencias sociales que está teniendo una política económica al servicio de los mercados. Reconociendo que antes de la crisis había muchas personas a las que se les negaron derechos básicos, el caso de muchas mujeres inmigrantes que estaban trabajando en España, explicó que actualmente esta situación se amplía a más personas en un momento en el que se están cuestionando derechos básicos como el trabajo, la salud y la vivienda, lo que genera situaciones de clara exclusión social.

Justa Montero señaló que los dos pilares que organizaban la sociedad y dotaban un marco de convivencia se basaban en el Estado de Bienestar, marco en el que se ejerce la ciudadanía y los derechos económicos que se obtenían, sobre todo, a través del trabajo asalariado. En unos momentos en los que ambos se están limitando, asistimos también a un retroceso en relación a los derechos de las personas, lo que compromete incluso el “derecho a tener derechos”, ya que estos pasan a considerarse, más que derechos, privilegios. Destacó Justa Montero, como uno de los casos más significativos, el caso de la ley de dependencia, donde los recortes están llevando a que sean las familias y especialmente las mujeres, las que carguen con un trabajo de cuidados que ya no cotiza y que es poco remunerado, trasladando un problema de todos al ámbito familiar, lo que supone una salida en falso del problema y favorece el deterioro de las relaciones familiares.

Todo este proceso, explicó Montero, tiene una profunda carga ideológica, ya que apelando a valores como la solidaridad, el amor y el cuidado mutuo, se están legitimando retrocesos y recortes sociales. Ante esto, consideró que la pregunta clave que hay que formularse es: “cómo participar y reformular las necesidades de las personas” para que la democracia las contemple y garantice como derechos y pueda ejercerse la ciudadanía de forma plena. En este sentido, apuntó que los movimientos ciudadanos horizontales en defensa de lo común están siendo una buena respuesta en la que habrá que profundizar con el fin de organizarse ante la crisis.

Yayo Herrero: “Comprender que vivimos en un planeta limitado”

Por último, Yayo Herrero abordó los aspectos ecológicos. La directora de FUHEM expuso que el sistema económico se ha desarrollado de espaldas al funcionamiento de la naturaleza, declarando la guerra a las personas y al territorio, olvidando que los seres humanos somos seres “ecodependientes” que respiramos, comemos y vivimos… a partir de la naturaleza.

Tras resumir que la economía parte de recursos no renovables y de otros renovables, Yayo Herrero explicó con distintos ejemplos cómo desde hace años estamos superando los límites físicos del planeta. La conclusión es que no se puede crecer ilimitadamente si los recursos son finitos; y que la economía no puede, como hasta ahora, contabilizar todo en función del dinero, de modo que la guerra y la enfermedad sumen más al PIB que la salud y la paz.

En su intervención, Yayo Herrero concluyó que el decrecimiento de la esfera material de la economía no va a ser una elección sino una imposición, y que la relación de este futuro con la educación pasa por la formación de personas críticas que sepan lo que ocurre y donde viven, que generen estrategias de apoyo mutuo para sobrevivir; y que puedan elegir en qué quieren trabajar y se formen para ello y también para unirse a otros con el fin de ser más fuertes y desenvolverse mejor.

Un coloquio con aportaciones plurales

Un coloquio con aportaciones plurales

Una vez que terminaron las intervenciones de la mesa, la palabra pasó al auditorio, desde el que surgieron muchas y muy diversas intervenciones. Como resumen, ofrecemos un breve apunte de algunas de ellas:

- Tenemos que saber para qué educamos a nuestros alumnos… Si es para que se queden en un país donde la mayoría de los jóvenes están en el paro o para que opten por irse a otro lugar… Si formarles para que puedan sobrevivir sin un trabajo estable o para pelear por un puesto de trabajo.

- Ante el panorama planteado por los ponentes, se impone la urgencia y la necesidad de revisar el currículo escolar. Todo parece indicar que un sistema de asignaturas parceladas no es la mejor opción para que los niños y jóvenes entiendan y se puedan enfrentar a un futuro marcado por la crisis energética, las desigualdades sociales en alza y los problemas de gobernanza nacionales y globales. Si en algún momento el sistema educativo se ha planteado educar para la solidaridad, la colaboración, el espíritu crítico y la aceptación del otro, podemos decir que, en términos generales, no lo hemos conseguido.

- ¿Cómo educar para la vida desde un punto de vista progresista, sin que se entienda la defensa de la vida y la familia como se hace desde los sectores más conservadores de la sociedad? y ¿cómo hacer compatible la educación en valores que defiende nuestro proyecto con la necesidad de que nuestro alumnado se inserte en una sociedad plural en la que pueden coexistir o incluso prevalecer valores contrapuestos o antagónicos?

- Ante la pregunta de ¿Cuál es el margen de maniobra de una entidad educativa ante la normativa estatal y autonómica de referencia?, algunas intervenciones apuntaron que el margen de maniobra es amplio, aunque viene siendo sistemáticamente más restrictivo (por la supresión de materias de contenido social, el énfasis en evaluaciones diagnósticas, reválidas, etc.). Es posible trabajar en la línea deseada a pesar de un marco restrictivo por muchos motivos: por la posibilidad de concretar el Currículo en cada centro; por la existencia de contenidos oficiales que abordan estos aspectos y también por la posibilidad de enfocar muchos contenidos con una óptica diferente. Pero, además, por la posibilidad de cambiar las culturas de los centros, de hacerlos más participativos y de aprovechar espacios más “informales” para trabajar los valores que defendemos, aunque tal vez sea necesario dotar al profesorado de tiempos, espacios y estructuras para mejorar su práctica.

- El valor del ejemplo del profesor. El niño pasa muchas horas en el colegio, y sus profesores van a ser un modelo de vida. El profesor ha de ser también un referente ético: que lo que haga y lo que diga vayan unidos.

- La importancia de impulsar comunidades de aprendizaje en las que no pese tanto lo que se aprende en distintas asignaturas sino un aprendizaje competencial y un aprender a convivir.

- Defender algunas asignaturas cuyos contenidos se estaban consolidando ahora y que, siendo muy útiles para explicar a los alumnos el mundo en el que viven, se ven limitadas en su desarrollo futuro ante cambios legales. Este sería el caso de Ciencias para el mundo contemporáneo y Educación para la Ciudadanía.

- Los Principios Educativos de FUHEM y su trayectoria son elementos más que suficientes para dar respuesta a cada una de las distintas comunidades escolares que conforman su proyecto y para hacerlo con el nivel de compromiso ético que se ha apuntado, sin necesidad de hacer cambios radicales. Parece adecuado “revitalizar” estas palabras y tener en cuenta la diversidad de los centros para seguir mejorando. Debemos creernos y tomar en serio los principios que inspiran la educación en FUHEM. Es necesario, sin embargo, un impulso decidido para que no sean pronunciamientos vacíos.

La jornada acabó con una breve ronda de intervenciones de los ponentes y de algunos directivos de FUHEM. En estas últimas intervenciones, se insistió en la necesidad de realizar un debate sobre el Proyecto Educativo de FUHEM, no con ánimo de destruir para construir algo nuevo sino con el propósito de evaluar para mejorar, prestando especial atención a aquellas cuestiones, como las explicadas en la sesión, que no formaban parte de la realidad hace unos años y que hoy suponen aspectos insoslayables en la formación de los ciudadanos del presente y del futuro. La sociedad ha cambiado en los últimos veinte años y FUHEM no puede quedar al margen de esos cambios: reivindicando sus logros pero también incorporando nuevas respuestas a nuevos desafíos.

Para finalizar, se recordaron las próximas convocatorias y se animó a la participación de todos, en especial, a través del blog del Libro Blanco, que está abierto a las contribuciones de todos y se ha puesto en marcha con el objetivo de enriquecer la pluralidad de voces y enfoques necesarios en la configuración de un Proyecto Educativo de calidad.

Segundo encuentro con representantes de las familias

Como continuación de la reunión celebrada el pasado 10 de octubre y siguiendo con el compromiso de mantener algunos encuentros que promuevan el debate entre FUHEM y los/las representantes de las familias, el pasado 17 enero de 2013 tuvo lugar una nueva sesión de trabajo en la que participaron la dirección del Área Educativa de FUHEM y las personas que integran las juntas directivas de AMPAS, AFAS y representantes en los Consejos Escolares. La reunión tuvo lugar en el Espacio Abierto FUHEM.

Resultados de la encuesta a familias y al alumnado de FUHEM

Resultados de la encuesta a familias y al alumnado de FUHEM

El primer punto del orden del día fue presentar un avance de los resultados que se han obtenido al realizar una encuesta a las familias y al alumnado de los centros de FUHEM, con el fin de obtener información sobre los valores, las expectativas y el grado de satisfacción del alumnado y sus familias de nuestros centros escolares, de cara a la reformulación del Proyecto Educativo articulada en torno al Libro Blanco.

Víctor Rodríguez, Director de FUHEM Educación, fue desgranando las principales conclusiones obtenidas de una muestra que ha incluido grupos completos de diferentes niveles educativos y de los distintos colegios, seleccionados al azar. Entre las preguntas planteadas, se ha querido profundizar en: los motivos de las familias para matricular a sus hijos en un colegio de FUHEM; los valores sociales de las familias y del alumnado; los valores educativos que ambos colectivos buscan en el centro escolar; las expectativas en cuanto al profesorado y a las metodologías de enseñanza; las expectativas en cuanto al futuro del alumnado; y diversos aspectos relacionados con la satisfacción que sienten alumnos y familias con el centro escolar.

La exposición de las conclusiones dio lugar al debate entre los asistentes y se anunció que, una vez esté finalizado el documento con los resultados obtenidos, éste será incorporado al blog del Libro Blanco.

La participación del alumnado en la vida de los centros

La participación del alumnado en la vida de los centros

El segundo punto del orden del día se centró en cómo favorecer y estimular una mayor participación de los alumnos y alumnas en la vida de los centros. Dado que en una reunión anterior se puso de manifiesto que el Colegio Santa Cristina contaba con una buena trayectoria en esta cuestión, fueron representantes de este colegio de FUHEM los encargados de explicar al resto su experiencia.

En primer lugar, intervino la directora de Santa Cristina, Mª Carmen Cava, quien puso el énfasis en que este Colegio siempre ha tenido en la participación de los alumnos una de sus señas de identidad: “los alumnos participan desde pequeñitos, a través del trabajo por proyectos y en las asambleas, puesto que participar es comprometerse. Cuando son más mayores están en la Cámara de Delegados, como tales asisten a las juntas de evaluación, y a los Consejos Escolares”. La Directora aclaró que no es una presencia testimonial, sino que los alumnos participan, preparan las reuniones, y que sus opiniones no solo son para organizar viajes o fiestas escolares, sino que también opinan sobre aspectos curriculares, de funcionamiento del centro, del temario o la docencia.

A continuación fueron dos representantes de los alumnos los que ofrecieron su visión de este tema a los asistentes a la reunión. Arturo Orellana, que ya no está en Santa Cristina, relató su experiencia de cuando, como alumno, le correspondió participar en la Comisión de Cierre del Colegio, un momento en el que los alumnos demandaban un tipo de información muy distinta a las preocupaciones que podían tener las familias o el personal del Colegio, de modo que junto a otros compañeros se convirtieron en el canal para transmitir y atender las inquietudes del alumnado. También contó su experiencia en el proyecto de voluntariado en el que alumnos de cursos superiores se quedaban fuera del horario lectivo para ayudar a compañeros de primaria a hacer los deberes.

Por su parte, Óscar Pérez, que en estos momentos es alumno de 2º de Bachillerato, explicó algunas de las actividades que ha llevado a cabo la Cámara de Delegados en este curso. Entre ellas, las tareas de debate y movilización en torno a las jornadas de huelga en defensa de la educación pública, la organización del mercadillo solidario de Navidad para ayudar a pagar los viajes de fin de curso o la participación de los alumnos en la Operación Kilo destinada al Banco de Alimentos.

Ambos convencieron al auditorio del nivel de implicación del alumnado y destacaron que siempre que el Colegio ha pedido la colaboración de los estudiantes, estos han estado a la altura de las circunstancias. El debate se cerró con la formulación de propuestas de mejora que hicieron públicas en la reunión y el interés de otros colegios para que expongan su experiencia en otros colegios, donde los niveles de participación no suscitan la participación ni el interés del Santa Cristina.

Una llamada a ampliar la participación

Por último, Víctor Rodríguez fue el encargado de cerrar la sesión lanzando dos invitaciones a los asistentes con el fin de que el debate reducido, por motivos de aforo, que ha tenido lugar en las sesiones celebradas hasta la fecha se amplíe a los colegios y abarque a más familias.

En este sentido, el director del Área Educativa de FUHEM animó a los representantes de las familias a que organicen reuniones en los centros escolares y mostró la disposición de la dirección de FUHEM a asistir a las mismas en caso de que las familias así lo quieran. En la misma línea de ampliar la participación, recordó que el Blog del Libro Blanco, cuenta ya con más documentos y temas de debate planteados, de modo que ahora, animarse a participar en el mismo y ampliar su conocimiento entre las comunidades escolares de FUHEM es prioritario para enriquecer el debate planteado y lograr, entre todos, un proyecto educativo mejor para el presente y el futuro de nuestros colegios.

AGENDA: Presentación pública del libro:

EcoPolítica y FUHEM Ecosocial te invitan a la presentación en Madrid del libro "Cooperación al posdesarrollo. Bases teóricas para la transformación ecológica de la cooperación al desarrollo" (Bakeaz, 2012).

Intervendrán en el acto:

Florent Marcellesi: autor del libro y miembro de Ecopolítica

María Novo, Catedrática UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible (UNED)

Daniel Vila, miembro de ATTAC

Maite Martín-Crespo, Área de Medio Ambiente y Cambio climático de la AECID

Fecha y hora: viernes 25 de enero, 19.00h

Lugar: Espacio Abierto FUHEM, Barrio de Salamanca, c/ Duque de Sesto, nº 40. Metro Goya

Resumen:

Veinte años después de la Cumbre de la Tierra en Río, la sostenibilidad sigue siendo la hermana pobre de la cooperación al desarrollo. La crisis ecológica global está provocando conflictos e injusticias sociales y ambientales entre el Norte y el Sur y entre generaciones, y pone también en riesgo los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas. Sin duda, la cooperación al desarrollo no ha integrado suficientemente en su teoría y praxis los límites biofísicos del planeta, sus relaciones con el bienestar humano (igualdad de género, derechos humanos o crisis alimentaria), la deuda ecológica del Norte hacia el Sur, la anticooperación o la crítica a los conceptos de desarrollo, crecimiento, riqueza o pobreza.

Tras analizar esta realidad, este libro propone impulsar una cooperación al posdesarrollo, donde el posdesarrollo es la evolución progresiva de una sociedad hacia niveles de vida acordes con los límites ecológicos del planeta y que cubren las necesidades básicas de sus componentes así como sus aspiraciones a la autonomía y la felicidad. Además de reciclar la cooperación tradicional Norte-Sur y la ayuda oficial al desarrollo, es preciso abrir nuevos horizontes hacia la justicia ambiental y la supervivencia civilizada de la humanidad: convergencia y autolimitación, sostenibilidad de la vida y buen vivir, democracia de lo común, cooperación Sur-Sur, Sur-Norte y Norte-Norte, y, sobre todo, un nuevo papel para la cooperación al posdesarrollo: el de construir redes y alternativas.

Índice

Prólogo, Roberto Bermejo

Introducción

I. De la finitud del planeta a la justicia ambiental

II. Bienestar humano y sostenibilidad: dos conceptos y prioridades indisociables

III. Redefinición de los conceptos de riqueza y pobreza

IV. Redistribuir la deuda ecológica y del crecimiento

V. La coherencia ambiental de las políticas de cooperación y el reto de la anticooperación

VI. El desarrollo a la luz de la crisis socioecológica

VII. Ideas claves para una cooperación al posdesarrollo

VIII. Cooperación internacional en la región amazónica, Hernando Bernal Zamudio

Anexos

Bibliografía

Acceso a la Introducción.

AGENDA: Sobrevivir bajo la doctrina del shock. Respuestas en Grecia y España

«Sobrevivir bajo la doctrina del shock. Respuestas en Grecia y España»

«Sobrevivir bajo la doctrina del shock. Respuestas en Grecia y España»

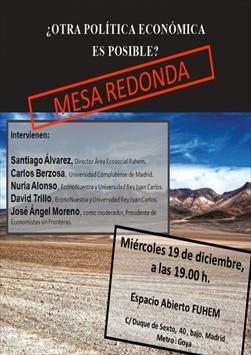

Organizado por FUHEM Ecosocial y el Mercado Social de Madrid, el próximo viernes 22 de febrero, a las 18.30 horas, tendrá lugar un nuevo acto en Espacio Abierto FUHEM. Bajo el título de “Sobrevivir bajo la doctrina del shock. Respuestas en Grecia y España”, se ofrecerá un coloquio en el que se expondrán distintas alternativas que están surgiendo en sociedades como la griega y la española, empobrecidas como consecuencia de la crisis y de las políticas que se están aplicando en estos momentos.

El coloquio lo mantendrán: Antonio Cuesta, corresponsal en Grecia de la agencia Prensa Latina y colaborador de Rebelión y Gara; y Toño Hernández, miembro del Mercado Social de Madrid.

Entre otras, Antonio Cuesta nos acercará a experiencias como la que nos relata en su artículo La ciudad griega de Volos pone en práctica un sistema económico alternativo.

Día: 22 de febrero

Hora: 18:30

Lugar: Espacio Abierto FUHEM, c/ Duque de Sesto, 40, Madrid (metro Goya)

Evento en Facebook: https://www.facebook.com/events/454580941277726/

RIO+20 EN PERSPECTIVA. Economía verde: nueva reconciliación virtual entre ecología y economía

El texto examina también las nociones principales que se han sucedido a lo largo de este periodo en la política ambiental (ecodesarrollo, desarrollo sostenible, economía verde…) y cómo se ha abordado desde cada una de ellas la problemática del crecimiento económico perpetuo en un planeta sujeto a límites físicos.

Los principales cambios acontecidos en el discurso ecológico y la política ambiental encuentran reflejo a lo largo del artículo y se enjuician en el marco de las trasformaciones políticas e institucionales que han tenido lugar en el panorama político internacional. Con una mirada crítica, se pone de relieve lo que los autores definen como la “paradoja verde”, según la cual pasado medio siglo desde el surgimiento el conservacionismo, la expansión de las políticas verdes sigue corriendo en paralelo con la acentuación del deterioro ecológico. Se indaga en las causas que subyacen a dicha paradoja y se evidencia la falta de propuestas sólidas orientadas a reconvertir el metabolismo económico en patrones ecológicamente viables.

Acceso a RIO +20 EN PERSPECTIVA. Economía verde: nueva reconciliación virtual entre ecología y economía, de José Manuel Naredo y Erik Gómez-Baggethun

Conflictos socioecológicos en América Latina

Los conflictos socioecológicos están en alza allí donde aún queda espacio ambiental "disponible" y recursos naturales que explotar de acuerdo con la lógica del capitalismo extractivista y arrasador. En las raíces de los conflictos socioecológicos se halla la explotación más y más intensiva de los recursos naturales, ampliando la frontera de extracción, y la apropiación indebida de bienes comunes por parte de determinados agentes.

Los conflictos socioecológicos están en alza allí donde aún queda espacio ambiental "disponible" y recursos naturales que explotar de acuerdo con la lógica del capitalismo extractivista y arrasador. En las raíces de los conflictos socioecológicos se halla la explotación más y más intensiva de los recursos naturales, ampliando la frontera de extracción, y la apropiación indebida de bienes comunes por parte de determinados agentes.

Sin embargo, el nuevo embate extractivista se ha topado con la lucha que está protagonizando los movimientos sociales -el ecologismo de los pobres, como lo define Martínez Alier- que luchan para conservar sus medios de vida. Supervivencia social y supervivencia ecológica quedan imbricadas así en estas resistencias.

Ofrecemos dos testimonios que ilustran estos movimientos de resistencia: el caso del proyecto minero de Conga Yanacocha, en Perú, por Marta González Reyes y Pablo Fonte; y la lucha por el agua de pequeños y medianos campesinos en la provincia de Petorca, en Chile, por Francisco Javier Vásquez Peralta.

Los dos casos examinan luchas "desde abajo", encabezadas por sus propios protagonistas. Está en juego la continuidad de su forma de vida y su bienestar, así como el de los ecosistemas que habitan. Por ello, su resistencia es decidida y declaran que no cesará hasta alcanzar lo que se proponen.

Acceso a Las guardianas y guardianes de las lagunas, por Marta González Reyes y Pablo Fonte

Acceso a Justicia en los ríos, por Francisco Javier Vásquez Peralta

FUHEM desea un presente y futuro más justo

La tarjeta de felicitación se hará llegar a todos los miembros de la comunidad escolar de FUHEM. En esta ocasión, la imagen elegida es obra de Raúl Fernández Carretero, alumno de 3º de ESO del Colegio Montserrat, que ha resultado ganador de la XIII edición del Concurso de Tarjetas de Navidad, organizado para los alumnos de los centros escolares de FUHEM. Su trabajo es la fotografía de una instalación en la que varios esquiadores se deslizan por la nieve, dejando atrás una puerta identificada con el logotipo de nuestra entidad.

Junto a esta imagen, FUHEM ha dejado constancia de sus deseos, extensivos a todos aquellos que se interesan por nuestra labor y visitan nuestra página web: “FUHEM os desea que 2013 sea un año en el que los anhelos personales y colectivos nos permitan avanzar hacia un presente y un futuro más justo”.

Un año más, agradecemos la participación de todos los alumnos que han presentado sus trabajos a este certamen.

Enfoques para el cambio social

El nuevo número de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global es la tercera entrega de la trilogía dedicada a analizar alternativas sociales, políticas y económicas. Este número --"Alternativas III. Enfoques para el cambio social"-- repasa algunas de las teorías (y prácticas) más prometedores y que están suscitando más adhesiones.

El nuevo número de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global es la tercera entrega de la trilogía dedicada a analizar alternativas sociales, políticas y económicas. Este número --"Alternativas III. Enfoques para el cambio social"-- repasa algunas de las teorías (y prácticas) más prometedores y que están suscitando más adhesiones.

El propósito de de la trilogía, como señala Santiago Álvarez Cantalapiedra en su Introducción al tercer número, «es la constatación de que la crisis actual sólo es comparable -en cuanto a su significado y alcance- a las dos grandes crisis capitalistas del siglo pasado (años treinta y década de los setenta del siglo XX), y que este tipo de crisis -sistémicas y multidimensionales- abren la puerta a la definición de un nuevo orden social».

Los tres números de Papeles ofrecen claves para la generar respuestas al actual aparente callejón sin salida en el ámbito económico, ecológico, político y social que atravesamos, enlazando con las ideas ecosocialistas y ecofeministas para extraer principios y enfoques que sirvan de guía.

El número se abre con un homenaje al filósofo Francisco Fernández Buey, fallecido el pasado agosto, con un artículo y una entrevista en torno a su persona y su obra.

El Especial recoge artículos que abordan algunos de los enfoques más destacados para transitar a un cambio social: bienestar social, cuidados, reorganización social de los tiempos, democracia económica, trabajo comunitario y resiliencia son algunas de las cuestiones desarrolladas, que se complementan con la Entrevista con Jorge Riechmann.

Panorama ofrece un análisis sobre los orígenes de los conflictos en Afganistán anteriores a 1979, conflictos que duran hasta la actualidad sin una verdadera propuesta de paz duradera.

Acceso a la Introducción: «Sobre políticas alternativas, cambios de agujas y frenos de emergencia», de Santiago Álvarez Cantalapiedra (pdf)

SUMARIO nº 119

INTRODUCCIÓN

IN MEMORIAM

Vértices y caras de un marxista lascasiano y leopardiano que amó a Antonio Gramsci y a John Berger

Salvador López Arnal y Jordi Mir

Entrevista a Miguel Candel sobre Francisco Fernández Buey

Salvador López Arnal

ESPECIAL

ALTERNATIVAS III. ENFOQUES PARA EL CAMBIO SOCIAL

La necesidad de repensar el bienestar humano en un mundo cambiante

Mateo Aguado, Diana Calvo, Candela Dissal, Jorge Riechmann, José A. González, Carlos Montes

Sobre la necesaria reorganización social de los tiempos: políticas de tiempo, espacios económicos alternativos y bienestar

Lucía del Moral

El trabajo de los cuidados: un camino para repensar el bienestar

Teresa Torns, Vicent Borrás, Sara Moreno, Carolina Recio

La edad de los rendimientos decrecientes ¿Qué escenarios se presentan en el futuro?

Mauro Bonaiuti

Democracia económica: núcleo de una estrategia antineoliberal

Armando Fernández Steinko

Cultivar la resiliencia. Los aportes de la agricultura urbana a las ciudades en transición

José Luis Fernández Casadevante y Nerea Morán Alonso

Territorios socialmente responsables: el trabajo comunitario como estrategia de desarrollo local

Daniel Jover

Seguridad nacional, seguridad multidimensional, seguridad humana

Tica Font y Pere Ortega

ENTREVISTA

Entrevista a Jorge Riechmann: “El socialismo puede llegar sólo en bicicleta”

Salvador López Arnal

PANORAMA

Cómo empezó todo. Un breve repaso a los orígenes de los conflictos en Afganistán anteriores a 1979

Thomas Ruttig

LIBROS

Números anteriores

118 - Alternativas II. Concretando debates

Incluye artículos de: Nancy Fraser; David Schweickartt; Óscar Anchorena, Irene García de Yébenes, Carmen Madorran, Carlos Martínez Núñez y José M. Naredo; Susana Martín Belmonte; Albert Recio; Alfonso Álvarez Mora; Pablo Aguirre y Nuria Alonso; AWID, CIVICUS, Center for Economic and Social Rights, Center of Concern, DAWN, ESCR-Net, IBASE, Norwegian Center for Human Rights, Social Watch; Paco Segura; Toño Hernández; Josep M. Antentas y Esther Vivas; Guillermo García; José A. Errejón y Fernando Prieto; Ferrán García Moreno; José Luis Fernández Casadevante; Monica Di Donato.

117 – Alternativas I. Dimensión social, política y económica

Grupo de Investigación AWC; Erik Olin Wright; Herman E. Daly; Daniele Archibugi y David Held; Íñigo Errejón; Tomás R. Villasante; Luis Miguez Macho; Alba Nogueira y Maria Antonia Arias; José M. Naredo; Bhichara Khader; Salvador López Arnal

116 - We are the 99%

Incluye artículos de: Félix Ovejero; Juan Carlos Monedero; Rafael Escudero; Fermín Paz; Xavier Domènech; Víctor Sampedro; Justa Montero; Santiago Alba Rico; Antonio Elizalde; Amador Fernández-Savater; Rafael Feito; María González Reyes, Marta González Reyes y Paloma Pastor Vázquez; y Fermín Bouza.

115 - La chinización del mundo

Incluye artículos de: Daniel Jover; Jorge Riechmann; Jesús Ramos; Ricardo Molero; Carlos J. Fernández Rodríguez; Juanita del Pilar Ochoa Chi; Alfonso D. Barrientos; Claude Serfati; Nuria del Viso; Pablo Saravia; Alejandro Vélez; Juan Sánchez; Salvador López Arnal.

114 - El poder de las finanzas

Incluye artículos de: Almudena Sipos; Ángel Martínez González-Tablas; José Miguel Rodríguez Fernández; Pablo Bustelo; José A. Estévez Araújo; Nuria del Río; Ricardo García Zaldívar; Antonio Sanabria y J. Rodríguez; Daniele Archibugi; David Molina Moya; Jordi Calvo Rufanges; Consejo de redacción; Santiago Álvarez Cantalapiedra; Cristina Ávila-Zesatti.

113 - Efectos sociales de la crisis

Incluye artículos de: Adam Wright; Carlos Gómez Gil; Albert Recio; Alfonso Álvarz Mora, María Castillo, Juan L. de las Rivas y Luis Santos; María Pazos; Colectivo Ioé; Antonio Antón; Faraz Vahid Shahidi, Carles Muntaner, Vanessa Puig-Barrachina y Joan Benach; Jose A. Tapia; Luis E. Alonso, Carlos J. Fernández, Rafael Ibañez y Concepción Piñeiro; Carlos Taibo; Josep M. Antentas y Esther Vivas; Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal; Juan J. López y Víctor Renes.

112 - Regular la sociedad, racionalizar la convivencia

Incluye artículos de: Ana D. Verdú y José Tomás García; José Ramón Castaños; Rafael Ibáñez y Mario Ortí; Juan Hernández Vigueras; Igor Sádaba; Luis Fernando Lobejón; Pablo Cotarelo; Bichara Khader; Paola Orozco-Souël; Humberto Robles; Clara Valverde; Catherine W. de Wenden; Antonio Izquierdo.

111 - Tendencias y alternativas urbanas

Incluye artículos de: Salvador López Arnal; Javier Gutiérrez Hurtado; Juan Carlos Barrios; José Luis Fernández Casadevante y Alfredo Ramos; Carlos Verdaguer; Jacobo Rivero y Olga Abasolo; Nerea Morán; Manuel Delgado; Lucy Ferguson; Greg Simons; Giovanni Allegretti; Carlos Rojas y Tatiana Ome.

110 - Economía solidaria: potencialidades y desafíos

Incluye artículos de: José Luis Fernández Casadevante y Alfredo Ramos; Salvador López Arnal; Luis Razeto; Jordi Garcia Jané; Pablo Guerra; Enrique del Río; Igor Sádaba; Vicente Pérez Quintana; Daniel Jover; Fernando Álvarez-Uría; Mbuyi Kabunda; Carlos Gómez Gil; José Luis Fernández Casadevante, Alfredo Ramos y Ariel Jerez; y Monica Di Donato.

109 - Debates para la paz

Incluye artículos de: Ken Booth; Jordi Armadans; Carmen Magallón; Xabier Etxeberría Mauleon; F. Javier Merino Pacheco y Martín Alonso Zarza; María Naredo Molero; Greg Simons; Humberto Robles; José Manuel Martín Medem; Antonio Basallote; Isabell Kempf; Amador Fernández-Savater; y Pere Ortega.

108 - Crisis del trabajo

Incluye artículos de: Juan José Castillo; Luis Enrique Alonso y Carlos J. Fernández Rodríguez; Antonio Baylos; Cristina Carrasco; Joaquim Sempere; Mario Ortí y Rafael Ibáñez; Carolina Recio et. al; Albert Recio; Antonio Gerdts; David Held y Angus Fane Hervey; Salvador López Arnal y Olga Abasolo Pozas.

107 - Sabidurías ecológicas

Incluye artículos de: Alejandro Mora; Victor M. Toledo; Victoria Reyes-García; Erik Gómez-Baggethun; Elizabeth Bravo; Narciso Barrera-Bassols (et. al.); Monica Di Donato y Pedro L. Lomas; María Novo; Iñigo Errejón; Nicolás Angulo; y Antón Novas.

106 - La ciudad: una cuestión de derechos

Incluye artículos de: Rosa Moura y Nelso Ari Cardoso; Jérôme Monnet; Joan Subirats; Pablo Gigosos y Manuel Saravia; Julio Alguacil; Diana Mitlin y David Satterthwaite; Vicente Pérez Quintana; Muhammad Raza; Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal; Observatorio Metropolitano; y Luis Carlos Nieto García.

105 - La(s) crisis. La civilización capitalista en la encrucijada

Incluye artículos de: Francisco Fernández Buey, Ángel Martínez González-Tablas, Santiago Álvarez Cantalapiedra, Óscar Carpintero, José A. Estévez, Víctor Toledo, Mariola Olcina y Carlos Corominas.

104 - Migraciones: desafíos y preguntas

Incluye artículos de: Máriam Martínez; Carlos Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de Prada; Luis Carlos Nieto; Edoardo Bazzaco; Tanja Bastia; Maria Luisa Maqueda; Ricard Zapata-Barrero; Carlos Gómez Gil; Jordi Mir; Bichara Khader; Susana Fernández; y Monica Di Donato.

103 - Retos a la Justicia: desigualdad social y conflictos ecológicos

Incluye artículos de: Joan Martínez Alier; Joan Benach, Montse Vergara y Carles Muntaner; José V. Barcia; Carlos Gómez Gil; Edoardo Bazzaco; Carlos Taibo; Carlos Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de Prada; Salvador López Arnal; y Mónica Lara.

102 - ¿Dónde están los límites de nuestras necesidades?

Incluye artículos de: Heikki Patomäki y Teivo Teivainen; Santiago Álvarez; José Manuel Naredo; Antonio Elizalde; Ricardo Parellada; Manuel Martí; Joaquim Sempere; Antonella Picchio; Javier Gutiérrez, Luis Fernando Lobejón y Helena Villarejo; Jordi Mir y Paula Veciana; y Nieves Zúñiga.

101 - ¿De qué depende la cohesión social?

Incluye artículos de: Carmen Velayos; Santiago Álvarez; Saskia Sassen; Tanja Bastia; Maxine Molyneux; Luis Enrique Alonso; Rosa Moura; Helena Villarejo; Noemí Artal; Karina Pacheco; Carlos Taibo; Monica Di Donato y Colectivo Ioé.

100 - Tiempo de cambio global

Incluye artículos de: Ángel Martínez González-Tablas; José Manuel Naredo; Paco Fernández Buey; José A. González, Carlos Montes e Ignacio Santos; Carlos Taibo; Vivien A. Schmidt; Victoria Reyes-García; Pablo Gigosos y Manuel Saravia; Mónica Lara del Vigo; Ian Gough.

Acceso a la web de Papeles

Información y compras

Tel.: +34 914310280

Email: publicaciones@fuhem.es

SELECCIÓN DE RECURSOS: Respuestas alternativas a la Crisis de Civilización

Respuestas alternativas a la Crisis de Civilización. Selección de Recursos

Nos encontramos actualmente inmersos en una crisis, que en palabras de Paco Fernández Buey, podíamos definir como crisis de la civilización capitalista, ya que afecta al conjunto de conocimientos y costumbres que constituye lo que suele definirse como civilización. Sus rasgos fundamentales, como ya nos contó en un artículo publicado en el núm. 105 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, son la crisis ecológica, el hecho de que vivimos en un mundo globalizado y la homogeneización cultural bajo la forma de occidentalización del mundo.

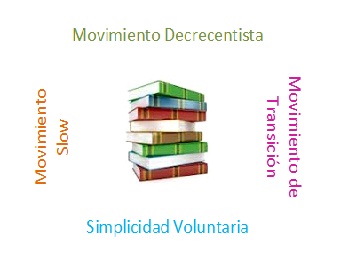

Ante esta situación debemos plantearnos la necesidad de buscar algunas alternativas que modifiquen nuestros estilos de vida y la forma en que éstos afectan a la naturaleza. Vivimos demasiado deprisa, sin pararnos a pensar si existe otra forma de hacer las cosas. El estrés, las prisas, la mala alimentación, la acumulación innecesaria de bienes y el consumismo desmedido, no sólo no nos hace más felices, sino que a la larga perjudica nuestra salud, y la del medio ambiente.

La selección de recursos de este boletín ECOS, recoge las iniciativas de algunos movimientos que sí se han planteado formas alternativas de enfrentarse a la realidad, bajo principios de equidad, justicia y respeto. Los movimientos destacados en este boletín son: el decrecentismo, el movimiento slow, el de transición y el de simplicidad voluntaria.

Hemos recopilado bibliografía básica: monográficos de algunas revistas y recursos audiovisuales (cortos, animaciones, documentales, programas de televisión, etc.). Incluye también enlaces a páginas de internet relacionadas con dichos movimientos, destacando las webs de las propias organizaciones que los lideran, blogs, wikis, institutos de investigación, espacios de reflexión, asociaciones y redes.

La selección incluye al final una recopilación de artículos y libros publicados por FUHEM Ecosocial que muestran las ventajas que nos ofrece la idea de “Vivir mejor con menos”.

Movimiento Simplicidad Voluntaria

- Selección bibliográfica

- Videos

- Enlaces web

Movimiento de Transición

- Selección bibliográfica

- Videos

- Revista

- Enlaces web

Movimiento Slow

- Selección bibliográfica

- Cuentos

- Videos

- Enlaces web

Movimiento Decrecentista

- Selección bibliográfica

- Videos

- Revistas

- Enlaces web

Recursos FUHEM Ecosocial

- Revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global

- Boletín Ecos

- La Situación del Mundo

- Libros en coedición

RECURSOS AUDIOVISUALES: The End

Título: The End

Director: Eduardo Chapero-Jackson

Duración: 26 minutos

Año: 2008

Género: Ciencia Ficción

Idioma: inglés

El director madrileño Eduardo Chapero-Jackson presentó en la Expo de Zaragoza The End, un cortometraje en clave de western que muestra un futuro apocalíptico en el que el agua es más cara que la gasolina, los camiones cisterna son protegidos por la policía y la sed y la necesidad sacan lo peor de los seres humanos.

Los actores principales, Samuel Roukin, Ewan Beattie y Natalie Press, han destacado lo interesante del guión y la necesidad de enviar un mensaje sobre lo importante de cuidar los recursos. "Hace diez años la idea de que el agua pudiera terminarse era una exageración, pero actualmente es una posibilidad real, y eso da miedo", ha puntualizado Roukin.

En un futuro cercano y desolador, el agua tiene más valor que el oro o el petróleo. Es un elemento en vías de desaparición y los hombres serán capaces de matar para obtenerlo o protegerlo. En ese ambiente devastador, un hombre y su familia deben sobrevivir tras ser atacados en medio de la carretera y abandonados bajo un sol abrasador.

Interesantísimo cortometraje de ciencia ficción escrito y dirigido por el especialista en cortos Eduardo Chapero-Jackson, que, con solo 26 minutos de duración, es capaz de sumergirnos en la vorágine de un planeta derrumbándose y en el drama de una familia de clase media víctima del mismo.

Este western futurista y pre-apocalíptico de Chapero-Jackson logra ser más efectivo en menos de media hora que muchos films de género en el triple de tiempo.

Homenaje a Paco F. Buey y presentación del anuario Ilé, en el Espacio Abierto FUHEM

Francisco Fernández Buey era miembro del Consejo de Redacción de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global. En las reuniones de Papeles disfrutamos de su sentido del humor y de su fina ironía, y pudimos comprobar cuanta verdad había en las palabras que su hijo -Eloy Fernández Porta- pronunció en el tanatorio Les Corts al despedirse de su padre: “cuando Paco reía, tenía razón”.