Propuestas y alternativas para un cambio de modelo. PAPELES 118

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 118, verano 2012, Alternativas II. Concretando debates.

Este nuevo número de Papeles se enfrenta al marasmo económico, ecológico y político actual mediante debates concretos que abordan aspectos relacionados con el reparto del trabajo y el modelo que de ahí se derivaría, la necesaria redefinición del sistema financiero, el modelo urbano, el patrón del transporte, el sistema impositivo, etc.

Santiago Álvarez señala en la Introducción al número como “Se está configurando un nuevo modelo social ante la mirada atónita de una ciudadanía a la que no se le otorga más condición que la de mera convidada de piedra”. De ahí el propósito de este número que como explica el Director de FUHEM Ecosocial responde a “la tarea cada vez más urgente (…) de pensar qué mecanismos y diseños institucionales son capaces de materializar los principios de igualdad y comunidad en un mundo acuciado por grandes problemas globales en un momento de cambio de época”.

Papeles nº 118 ofrece otras contribuciones que ponen el énfasis en el alcance político de la creciente ola de indignación que recorre a la ciudadanía, en los proyectos para la construcción de una democracia económica y en las alternativas que caben plantear desde un discurso centrado en los derechos humanos.

La sección de Ensayo ofrece las reflexiones de la feminista norteamericana Nancy Fraser en torno a Polanyi y la actual crisis capitalista. Se completa el número con dos entrevistas (una al escritor y activista uruguayo, Raúl Zibechi; la otra a Carlo Petrini, fundador del movimiento de Slow Food), y la habitual sección de reseñas de libros recomendados.

Sumario de PAPELES nº 118

INTRODUCCIÓN. En la encrucijada de un nuevo orden social

Santiago Álvarez Cantalapiedra

ENSAYO

Reflexiones en torno a Polanyi y la actual crisis capitalista.

Nancy Fraser

ESPECIAL. Alternativas II. Concretando Debates

- Crisis económica y ecológica: causas, causas profundas, soluciones

David Schweickart

- Alternativas al sistema monetario actual: un breve repaso

Óscar Anchorena, Irene García De Yébenes, Carmen Madorrán, Carlos Martínez Núñez, José M. Naredo

- El poder financiero. Una guía política

Susana Martín Belmonte

- Reparto del trabajo y modelo social

Albert Recio

- El stock de viviendas vacías como resultado de un proceso de producción espacial vinculado al «modelo urbano de la renta del suelo»

Alfonso Álvarez Mora

- Afrontar la crisis a la islandesa: ¿un cuento o una realidad?

Pablo Aguirre Carmona y Nuria Alonso

- Impuesto sobre transacciones financieras: un imperativo para los derechos humanos

AWID, CIVICUS, Center for Economic and Social Rights, Center of Concern, DAWN, ESCR-Net, IBASE, Norwegian Center for Human Rights, Social Watch

- Alternativas a un transporte petro-dependiente

Paco Segura

-Mercado Social: construir y experimentar proyectos económicos alternativos

Toño Hernández

- El 15M y la razón indignada

Josep Maria Antentas y Esther Vivas

- Los derechos humanos ante las crisis capitalistas

Guillermo García

PANORAMA

- Ataque a los comunes: el caso de la costa

José Antonio Errejón y Fernando Prieto

- La PAC, una política de subvenciones a la industria alimentaria

Ferrán García Moreno

ENTREVISTA

- Entrevista a Raúl Zibechi

José Luis Fernández Casadevante

- Entrevista a Carlo Petrini

Monica di Donato

LIBROS

Entrevista a Rafael Feito

Rafael Feito Alonso es profesor de sociología –acreditado como catedrático de universidad desde marzo de 2009- en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.

Autor de numerosos libros: Nacidos para perder. Un análisis sociológico del rechazo y del abandono escolares (CIDE, Madrid, 1990), Estructura social contemporánea. Las clases sociales en los países industrializados (Siglo XXI, Madrid, 1995), Clases sociales y comportamiento político en España (Entinema, Madrid, 1998), Los retos de la educación obligatoria (Ariel, Barcelona, 2000), Una educación de calidad para todos. Reforma y contrarreforma educativas en la España actual (Siglo XXI, Madrid, 2002), Otra escuela es posible (Siglo XXI, Madrid, 2006), Los retos de la participación escolar (Morata, Madrid, 2011). Autor de numerosos artículos en revistas especializadas, ha escrito también en tribunas de opinión de la prensa de nuestro país.

Entrevista realizada por:

Santiago Álvarez Cantalapiedra

FUHEM Ecosocial

– Con un poco de perspectiva histórica se percibe con facilidad los avances que se han logrado en numerosos ámbitos de la educación de nuestro país (la ampliación en las últimas décadas del periodo de escolaridad obligatoria, la extensión de la educación infantil y el acceso a los estudios superiores de las clases populares, etc.). ¿Cuáles son los puntos fuertes de nuestro sistema educativo que convendría reforzar y, en ningún caso, cuestionar?

Visto desde fuera es llamativa la evolución positiva de la educación en muy pocos años. Hemos conseguido escolarizar a toda la población de entre seis y dieciséis años y casi al cien por cien de los de entre tres y seis. Además tenemos un alto porcentaje de jóvenes en la universidad. Un punto fuerte, que además siempre sale a relucir en los informes PISA, es que tenemos un sistema muy equitativo en el que los estudiantes de bajo nivel socioeconómico tienen buenos resultados algo que, sin duda, debe mucho a la extensión del tronco común hasta los dieciséis años –cosa con la que el actual gobierno quiere acabar-.

Otro punto fuerte es que los resultados de nuestra escuela pública son similares a los de la privada (siempre y cuando suprimamos el efecto del mayor nivel socioeducativo de las familias que van a la privada).

- Por el contrario, ¿cuáles son las principales debilidades y problemas de la educación en nuestro país?

Los informes PISA nos sitúan en una posición intermedia en el ámbito internacional y tenemos un bajo porcentaje de alumnos en los niveles más altos de estas pruebas. En buena medida arrastramos las consecuencias de lo que no se ha sabido resolver desde el inicio de la transición. Hasta ahora nuestro profesorado de secundaria carece de formación pedagógica, psicológica, sociológica u organizativa. No se puede ser profesor sin saber cómo son las familias, cómo es un centro como organización, etc. Espero que el nuevo máster de formación del profesorado de secundaria solucione este problema. A diferencia de Finlandia no son precisamente los mejores alumnos de secundaria quienes desean cursar los grados de Magisterio.

Además, los contenidos curriculares son excesivos –diga lo que diga la canallesca-, están fragmentados y solo sirven para aprobar exámenes.

- En el contexto de la crisis actual, ¿cómo crees que afectarán los ajustes y reformas que se vienen realizando? ¿los efectos se sentirán de inmediato o habrá que esperar un tiempo para comprobar su alcance?

Vamos a tener aulas saturadas y a un profesorado con un excesivo número de horas de docencia directa. Como siempre en educación los efectos se notarán a largo plazo cuando veamos que no mejoramos los datos sobre abandono escolar temprano o que seguimos igual en las evaluaciones internacionales. Cuando esto ocurra nuestros gobernantes serán otros.

- La crisis está poniendo de manifiesto, entre otras cosas, la voluntad de construir un nuevo orden social al margen de ciertos consensos que se habían logrado alcanzar con anterioridad. La omisión cada vez más frecuente en el debate público del papel que tiene la educación en la socialización de las personas, en la formación de su espíritu crítico, en la compensación frente a las desigualdades, etc., ¿no es una forma de ruptura con visiones que parecían aceptadas hasta hace bien poco por tirios y troyanos? El discurso sobre la “excelencia”, la obsesión por los rankings y los indicadores de resultados en términos de rendimiento académico individual ¿no es un intento de construir un nuevo saber convencional en torno a lo que significa la educación?

Estamos asistiendo a la construcción de un nuevo orden social en el que las clases dominantes, las minorías económicamente privilegiadas, viven cada vez mejor a costa del resto de la población. Es muy clara la voluntad de desmontar el estado del bienestar y ceder el grueso de su actividad al sector privado –que en nuestro caso es más bien un grupo de amiguetes de nuestros actuales gobernantes-. Supongo que la nueva ley educativa –si es que sale adelante- reiterará lo que dicen las anteriores sobre el espíritu crítico, la socialización de las personas y blablablá. El problema es que el currículum oculto de la escuela es la negación de ese discurso.

En nuestra escuela prepondera la memorización pasiva y el espíritu de genuflexión. Eso no lo han cambiado ni la LOGSE ni la LOE. Hay un poder corporativo del profesorado que no se ha puesto en duda. Efectivamente, lo de la excelencia y demás va a suponer reforzar lo ya de por sí excesivo componente academicista del currículum. Hay que tener en cuenta que nos dirige una suerte de banda de opositores a los cuerpos de élite de la administración: abogados del estado, técnicos comerciales o de la administración civil. ¿Cuál es el principal, si no único, mérito de esta gente? Haberse encerrado un mínimo de cuatro años en un cuarto oscuro para memorizar cientos de temas que han de recitar en una oposición. ¿Cuáles son las consecuencias? Gente que no sabe idiomas o cuya creatividad está al nivel del betún.

- ¿Se ha convertido la educación en uno de los temas más ideologizados del debate político en los últimos tiempos? ¿No prima en las cuestiones relativas a la educación la ideología frente al conocimiento riguroso y la investigación contrastada de la realidad? ¿Influye en ello el que el neoconservadurismo haya hecho de la educación (con los debates sobre la elección de centro, la crisis de autoridad del docente, la supuesta pérdida de la cultura del esfuerzo o la Educación para la Ciudadanía) una bandera de su ideología?

Siempre ha sido un tema ideologizado. Para la derecha su escuela es la católica o la privada. Para parte de la izquierda –no toda, por desgracia- es la pública.

Sobre el tema del conocimiento científico es llamativo que las reformas educativas en Finlandia se han basado en lo que la ciencia aporta, en los trabajos de investigadoras como la norteamericana Linda Darling-Hammond. Aquí parece que nos aplicamos aquella máxima de lejos de nosotros la funesta manía de pensar. En fin, el ejemplo que está dando el actual ministro de educación es patético: “si algo no me gusta, cambio la ley”.

Por desgracia, buena parte de las cuestiones que neoliberales y neoconservadores han puesto sobre la mesa proceden de las obsesiones de un sector muy influyente del profesorado al que le preocupa que su alumnado no le preste la debida atención o que no haga los deberes.

- Gustavo Martín Garzo reivindicaba recientemente desde la tribuna del periódico EL PAÍS el “contenido romántico” de una educación que ayude al niño a decirle que en este mundo, por muy raro que parezca, es posible la felicidad, y que permita no sólo ver mejor ese mundo sino también contemplar lo mejor que hay en él. ¿Por qué resulta tan difícil hoy defender y garantizar el contenido humanista de la educación?

Bueno, él pedía una escuela literaria, lo cual está muy bien. En muchos de los centros innovadores de primaria he visto que se presta gran atención a las artes y a la literatura. Sin embargo, siempre he sospechado que las ciencias y la tecnología quedan un poco en segundo plano. Necesitamos, además, una escuela que prepare al alumnado para el conocimiento de las matemáticas, la astronomía, la medicina, etc. De hecho, España precisa más ingenieros.

Hay que hacer ver que los contenidos humanísticos son fundamentales para todo el mundo, trátese de un ingeniero, de un filólogo o de un barrendero. El contenido humanista nos debería ayudar –cosa que rara vez cumple la escuela- a ser mejores personas, a interrogarnos sobre nosotros mismos, a tener una visión más amplia.

Acceso al pdf de la entrevista

Debate sobre el trabajo de cuidados

La organización de esta mesa redonda tiene lugar en un momento en el que los recortes sobre las políticas de dependencia ponen el trabajo de cuidados en primer plano, y viene precedido de la aparición del libro El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas, coeditado por FUHEM Ecosocial y Los Libros de la Catarata.

Esta obra que recupera y da un paso adelante al abordar el trabajo de cuidados ha corrido a cargo de tres editoras: Cristina Borderías, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona; Cristina Carrasco, que imparte Teoría Económica en la misma universidad; y Teresa Torns, docente en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Tal y como nos explican las responsables del libro en la presentación: “esta obra nace del afán por avanzar en el conocimiento sobre el trabajo de cuidados; un trabajo imprescindible para la reproducción social y el bienestar de las personas, que continúa siendo responsabilidad casi exclusiva de las mujeres, aunque resulta de vital importancia para toda la sociedad. Desde hace casi cuarenta años, este interés ha ido aumentando progresivamente entre quienes se ocupan y preocupan del bienestar en las sociedades contemporáneas, especialmente en el pensamiento feminista, que ha mostrado que las tareas de atención y cuidado de la vida de las personas son labores imprescindibles para la reproducción social y el bienestar cotidiano”.

Este libro recoge una selección de artículos de obligada referencia sobre la temática, escritos por destacadas especialistas en historia, sociología o economía. Así, desde una perspectiva interdisciplinar, el trabajo de cuidados se aborda en sus distintas dimensiones: remunerado o no, ofrecido desde el sector privado o público y en sus aspectos objetivos o más subjetivos.

Descargar invitación (pdf)

Acceso al Índice, Presentación e Introducción al libro «El trabajo de cuidados: antecedentes históricos y debates actuales». Este análisis recoge los debates, elaboraciones teóricas y estudios aplicados en torno al trabajo de cuidados producidos en las diferentes disciplinas sociales en las últimas décadas, aportando una perspectiva histórica.

Este acto también está en nuestra página de Facebook. Esté invitado/a a este "evento"

Jornada de Apertura del Curso Escolar 2012/13 para docentes de FUHEM

La Jornada de Apertura del Curso Escolar 2012/13 para los docentes de FUHEM tendrá lugar en el Edificio de Secundaria (edificio verde), de la Ciudad Educativa Municipal Hipatia, y comenzará a las once de la mañana del viernes 7 de septiembre de 2012.

La sesión de trabajo se desarrollará en función del siguiente:

Programa

11.30. Palabras de bienvenida por parte de:

- Marisa Rodríguez García-Robés. Patronato de FUHEM.

- Fran Marchand Rueda. Director de la Ciudad Educativa Municipal Hipatia.

- Pedro del Cura Sánchez. Concejal Coordinador del Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

11.45. Conferencia inaugural: “Globalización neoliberal y sus repercusiones en educación”. Enrique J. Díez Gutiérrez. Profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de León.

12.15. Coloquio

12.30. Intervención de Yayo Herrero López, Directora General de FUHEM: “Retos de FUHEM en el contexto actual de crisis social”.

13.00. Planes de trabajo y prioridades de las Áreas de FUHEM. Santiago Álvarez Cantalapiedra, Director del Área Ecosocial y Víctor M. Rodríguez Muñoz, Director del Área Educativa.

13.45. Intervención de Ángel Martínez González-Tablas, Presidente del Patronato de FUHEM: “El libro blanco de la actividad educativa de FUHEM”.

14.15. Cierre de jornada. Marisa Rodríguez García-Robés. Patronato de FUHEM.

Para cerrar la Jornada, se celebrará una comida-cóctel en las instalaciones de la C.E.M. Hipatia a partir de las 14.20 horas.

Arranca el curso escolar 2012/13

De acuerdo con el calendario oficial de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, los alumnos matriculados en centros de FUHEM se irán incorporando a las aulas de forma escalonada, atendiendo al calendario siguiente.

De acuerdo con el calendario oficial de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, los alumnos matriculados en centros de FUHEM se irán incorporando a las aulas de forma escalonada, atendiendo al calendario siguiente.

- 5 de septiembre de 2012: inicio de curso para primer ciclo de Infantil. (Aunque los días previos el Colegio haya establecido momentos puntuales para favorecer la acogida y la adaptación de los más pequeños).

- 10 de septiembre de 2012: inicio de curso para segundo ciclo de Infantil y Primaria.

- 11 de septiembre de 2012: inicio de curso para primer curso de la ESO.

- 12 de septiembre de 2012: inicio de curso para el resto de cursos de la ESO, Bachillerato, Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y segundo curso de Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM).

- 20 de septiembre de 2012: inicio de curso para el primer curso de los alumnos de los Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM).

Como todos los años, FUHEM repartirá una agenda escolar para el curso 2012/13 a sus alumnos. En ella, se destacan las fechas más significativas del curso, así como los períodos de vacaciones y los días no lectivos establecidos en el calendario escolar oficial. Un año más, la agenda está ilustrada con fotografías y trabajos plásticos que se realizaron el curso pasado en los distintos centros escolares de FUHEM.

Esperamos que el curso 2012/13 sea un periodo de trabajo, dedicación y esfuerzo en el que todos sigamos aprendiendo juntos y os deseamos que, al final del mismo, podamos estar satisfechos de los objetivos alcanzados y los nuevos aprendizajes. ¡Feliz curso 2012/13!

5 años para actuar

¿Sigue teniendo algún sentido la palabra progreso cuando se constatan los costes, los riesgos y las amenazas que proyecta sobre la humanidad la continua expansión de la actual civilización industrial capitalista? No, si por progreso se identifica un determinado nivel de vida imposible de generalizar al conjunto de la población mundial y que tiene como precio la salud del planeta y el bienestar de las futuras generaciones. A esta prosperidad tramposa, que encubre un deterioro social y ecológico deliberadamente silenciado, sería impropio denominarla progreso. La vieja fábula del griego Esopo del Cuento de la lechera mantiene viva su enseñanza veintisiete siglos después: roto el cántaro de leche, la expectativa del progreso se convierte en una ensoñación imposible que sólo se puede mantener con el autoengaño.

A medida que la crisis ecológica global evidencia que la degradación ambiental y la depredación de los recursos naturales, además de insostenibles y socialmente injustas, conducen al suicidio colectivo, nuestra conciencia ecológica debe fortalecerse para no sucumbir al derrotismo, a la negación, la evasión o al engaño. Ese es el propósito de la campaña de sensibilización “Cinco años. Cuando lo importante es también lo urgente” que el Área Ecosocial de FUHEM, con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, va a impulsar en el inicio de este nuevo curso.

“Cinco años. Cuando lo importante es también lo urgente” es una campaña de educación ambiental acerca de la crisis energética en su doble vertiente: por un lado, aborda la cuestión del agotamiento del petróleo, elemento central de la matriz energética de la sociedad en el último siglo; por otro, afronta el problema del cambio climático, cuyo origen se encuentra en la acumulación en la atmósfera de los gases de efecto invernadero provocados en su mayor parte por la combustión de los recursos fósiles.

El homo tecnológico que acaba de inaugurar el siglo XXI en un planeta poblado por más de 7.000 millones de seres humanos consume de promedio tanta energía como una máquina de 12.000 watios de potencia. El ciudadano medio de las sociedades opulentas “come petróleo” (seis de cada siete calorías que ingieren los humanos que viven en los estratos sociales pudientes del mundo proviene de los combustibles fósiles, y sólo una, en verdad, de la energía solar que se fija a través de la fotosíntesis en las plantas que le sirven de alimento), se mueve sin gastar la energía de su propio cuerpo haciendo depender sus desplazamientos de los recursos que extrae de la corteza terrestre y vive en “hogares fosilistas” donde todos los artefactos que utiliza se denominan electrodomésticos porque únicamente funcionan cuando se encuentran conectados a un enchufe. El ciudadano medio de las sociedades altamente tecnológicas se ha convertido, por su estilo de vida, en un parásito de toda la biosfera.

Ese mismo estilo de vida es responsable de la desestabilización climática que vivimos. El cambio del clima que está sufriendo la Tierra no se manifiesta en que, de pronto, se suavicen las crudezas del invierno o llueva a destiempo. Al fin y al cabo, el “tiempo revuelto” o la “pertinaz sequía” es algo con lo que hemos vivido siempre. La alteración climática que importa es ese aparentemente minúsculo aumento de la temperatura media del planeta que está creando unas condiciones ambientales adversas que, al afectar a la producción de alimentos, a los suministros de agua y a la salud pública, da lugar a crecientes situaciones de inseguridad humana debidas a la proliferación de hambrunas, pandemias, migraciones masivas de desplazados ambientales, conflictos por los recursos y violencia social por la desintegración de las comunidades más vulnerables y directamente afectadas. Estas circunstancias son las que han convertido el cambio climático en uno de los principales retos de nuestros días.

Este desafío exige una ciudadanía a la altura de los tiempos. El objetivo de limitar el calentamiento a dos grados centígrados (pactado en la cumbre de Copenhague en 2009) se aleja, pero aún tenemos Cinco años para lograr que la humanidad recupere la razón y evitar algunas de las peores consecuencias de la convergencia de esta doble vertiente de la crisis ambiental. Cuando lo urgente y lo importante es la misma cosa, es ¡tiempo de actuar!

En el marco de esta campaña de sensibilización en torno a la crisis energética y el cambio climático se ha lanzado el blog:

¿Qué podrás encontrar en el blog?

Información en torno a tres ejes claves para el futuro: movilidad, alimentación e infraestructuras.

Actúa: un espacio para promover y compartir acciones que puedan cambiar las cosas.

Experiencias: prácticas educativas que muestran acciones al alcance de la mano.

Recursos: información didáctica para saber más y compartir conocimientos.

Esperamos que visites el blog y que te animes a compartirlo en las redes sociales.

Proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad![]()

«El trabajo de cuidados: antecedentes históricos y debates actuales»

Este análisis recoge los debates, elaboraciones teóricas y estudios aplicados en torno al trabajo de cuidados producidos en las diferentes disciplinas sociales en las últimas décadas, aportando una perspectiva histórica.

El texto introduce el libro El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas, que recupera y avanza en los debates en torno al trabajo de cuidados, trabajo imprescindible para la reproducción social y el bienestar cotidiano de las personas, que continúa siendo responsabilidad casi exclusiva de las mujeres, pero que resulta de vital importancia para toda la sociedad.

Desde hace cuarenta años, este interés ha ido aumentando progresivamente entre quienes se ocupan y preocupan del bienestar en las sociedades contemporáneas, especialmente en el pensamiento feminista, que ha mostrado que las tareas de atención y cuidado de la vida de las personas son labores imprescindibles para la reproducción social y el bienestar cotidiano.

El libro recoge una selección de artículos de obligada referencia sobre la temática, escritos por destacadas especialistas en historia, sociología o economía. Se trata, así, desde una perspectiva interdisciplinar, el trabajo de cuidados en sus distintas dimensiones: remunerado o no, ofrecido desde el sector privado o público y en sus aspectos objetivos o más subjetivos.

Cristina Borderías es profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona. Cristina Carrasco imparte Teoría Económica en la misma universidad. Teresa Torns es docente en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Acceso a «El trabajo de cuidados: antecedentes históricos y debates actuales»

INDICE

Presentación

Introducción. El trabajo de cuidados: antecedentes históricos y debates actuales.

Cristina Carrasco, Cristina Borderías y Teresa Torns

CAPÍTULO 1. La `revolución industrial´ en el hogar: tecnología doméstica y cambio social en el siglo XX

Ruth Schwartz Cowan

CAPÍTULO 2. La reproducción social y la estructura básica del mercado laboral

Antonella Picchio

CAPÍTULO 3. Deconstruyendo los conceptos de cuidados

Carol Thomas

CAPÍTULO 4. El declive del cuidado familiar de las personas mayores en Ontario en el siglo XIX: realidad o ficción

Edgar-André Montigny

CAPÍTULO 5. El descubrimiento del `trabajo no remunerado´: consecuencias sociales de la expansión del término `trabajo´

Susan Himmelweit

CAPÍTULO 6. El concepto de `social care´ y el análisis de los estados de bienestar contemporáneos

Mary Daly y Jane Lewis

CAPÍTULO 7. Plantando cara al nuevo (des)orden mundial: socialismo verde feminista

Mary Mellor

CAPÍTULO 8. Medir los cuidados: género, empoderamiento y la economía de los cuidados

Nancy Folbre

CAPÍTULO 9. Cambios en los regímenes de cuidados y migración femenina: el `care drain´ en el Mediterráneo

Francesca Bettio, Annamaria Simonazzi y Paola Villa

CAPÍTULO 10. Género, envejecimiento y el `nuevo pacto social´: la importancia de desarrollar un enfoque holístico de las políticas de cuidados

Jane Lewis

CAPÍTULO 11. Crisis de los cuidados, migración internacional y políticas públicas

Lourdes Benería

CAPÍTULO 12. Sobre el trabajo de cuidados de las personas mayores y los límites del marxismo

Silvia Federici

Títulos anteriores de la colección

La Gran Recesión y el capitalismo del siglo XXI, José A. Tapia y Rolando Astarita (nº 8, 2011)

Economía contracorriente, David Anisi. Edición de Rafael Muñoz Bustillo y Fernando Esteve (nº 7, 2010)

Capitalismo desatado, Andrew Glyn (nº 6, 2010)

El porqué de las crisis financieras y cómo evitarlas, Frédéric Lordon (nº 5, 2009)

Prácticas económicas y economía de las prácticas, Luis Enrique Alonso (nº 4, 2009)

Un futuro sin petróleo. Colapsos y transformaciones socioeconómicas, Roberto Bermejo (nº 3, 2008)

150 preguntas sobre el nuevo desorden, Carlos Taibo (nº 2, 2008)

La nueva economía del agua, Federico Aguilera Klink (nº 1, 2008)

Información y compras

Telf. (34) 915 763 299

Email: publicaciones@fuhem.es

Francisco Fernández Buey

Un agitador de la utopía, un insumiso discreto, un antisistema afectuoso… así era Paco Fernández Buey. Filósofo gramsciano, defensor de un filosofar mundano, dijo en muchas ocasiones que se sentía deudor de José María Valverde, Emilio Lledó, Valentino Gerratana y, sobre todo, de Manuel Sacristán. Autor de obras admirables como la Ilusión del método, La Gran perturbación o Leyendo a Gramsci, no renunció nunca al compromiso de la lucha de “los de abajo”. Sus aportaciones a un comunismo ecológicamente fundamentado están recopiladas en sus libros Discursos para insumisos discretos y Ni tribunos, este último en colaboración con Jorge Riechmann.

Francisco Fernández Buey era miembro del Consejo de Redacción de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global. En las reuniones de Papeles disfrutamos de su sentido del humor y de su fina ironía, y pudimos comprobar cuanta verdad había en las palabras que su hijo -Eloy Fernández Porta- pronunció en el tanatorio Les Corts al despedirse de su padre: “cuando Paco reía, tenía razón”.

Consciente de que la izquierda política, al aminorar su carácter internacionalista y centrarse en preocupaciones particularistas, había seguido –sobre todo en Europa- un camino inverso al que exigía el proceso de globalización, Paco Fernández Buey reflexionó profundamente acerca del movimiento altermundista y su papel en la reformulación de los contenidos programáticos de la izquierda.

Recordamos una entrevista publicada en el Boletín ECOS, nº 7, mayo-julio 2009, dedicado a los Movimientos sociales y realizada por Nuria del Viso Coordinadora del boletín ECOS y Responsable del Área de Paz y Seguridad, FUHEM Ecosocial,

“La desobediencia civil es un grito de resistencia en una época en que un mundo no termina de morir y otro no acaba de nacer”

Francisco Fernández Buey, filósofo y prolífico escritor, lleva más de cuatro décadas comprometido con la organización de los movimientos sociales en España. Miembro de asociaciones e instituciones nacionales e internacionales y con una extensa experiencia docente, ha participado en la fundación de varias revistas de pensamiento político –entre ellas, Mientras Tanto y Materiales. Su extensa reflexión sobre la alterglobalización y los movimientos sociales se ha plasmado en varios libros, entre ellos, Redes que dan libertad. Introducción a los movimientos sociales (1994), en colaboración con Jorge Riechmann, y Guía para una globalización alternativa (2004). Colaborador del filósofo marxista Manuel Sacristán, actualmente enseña Historia de las Ideas y Filosofía Política en la Universidad Pompeu Fabra.

- FUHEM Ecosocial: Se ha calificado al movimiento alterglobalizador de “movimiento de movimientos”. Se trata de un conjunto muy heterogéneo de grupos, con una gran diversidad tanto en sus tradiciones político-culturales como en sus preocupaciones. ¿Se trata de un mosaico fragmentado de organizaciones yuxtapuestas, o existe una lógica interna que lo cohesiona? ¿En qué medida los foros y redes son espacios de convergencia?

- Francisco Fernández Buey: Tiendo a ver el movimiento alterglobalizador como una red de redes y a los foros sociales como lugares de encuentro en los que se tejen las redes y se potencian espacios para la convergencia en las acciones. La heterogeneidad y la diversidad de tradiciones entre los grupos y organizaciones que componen el "movimiento de movimientos" son evidentes. Pero eso no me parece malo. Creo que la diversidad es inevitable en un movimiento global como éste. De hecho, todos los movimientos sociales alternativos con vocación de ser movimientos de masas han sido siempre heterogéneos y plurales, al menos en su fase ascendente. La cosa empieza a ir mal cuando los partidos políticos llegan a los movimientos sociales con voluntad de "encauzar" sus actividades en una sola línea, que dicen.

Por otra parte, el movimiento alterglobalizador es un movimiento mundial en sentido propio. Quiero decir que actúan en él grupos, organizaciones y personas de los cinco continentes. Esto ocurre por primera vez en la historia. Dada la diversidad de tradiciones político-culturales existentes en los distintos continentes, lo raro sería que hubiera homogeneidad ideológica. Hay que hacerse a la idea de que un movimiento de movimientos con carácter global exige el reconocimiento y el aprecio de la diversidad cultural y política. Aún así hay una lógica interna que da cohesión al movimiento, la derivada del malestar que ha producido en todo el mundo la otra lógica, la lógica dominante, la del capitalismo neoliberal.

- Ese movimiento bebe de lo que se denominaron “nuevos movimientos sociales”, surgidos en la época del 68 y que se componía de grupos feministas, ecologistas y pacifistas. ¿Cuáles son los puntos de conexión, de continuidad, del actual movimiento alterglobalizador con aquellos movimientos? ¿Cuáles son los elementos novedosos? ¿Dónde enlazan ambos?

Se exagera un poco cuando se dice que el origen de los llamados "nuevos movimientos sociales" está en el 68. La verdad es que la rebelión del 68, al menos en Europa, tenía muy poco de feminista, menos aún de ecologismo social y casi nada de pacifista. A mí me parece que el nuevo feminismo, el ecologismo social y el pacifismo (tal como lo entendemos hoy) han surgido y se han desarrollado como tales ya en el ocaso del sesentayochismo y en gran parte en polémica con el politicismo hiperideológico de aquel sesentayochismo, cuyas vanguardias seguían siendo bastante machistas, más bien amigas de las armas y poco amigas de la naturaleza. El actual movimiento de movimientos, que empieza a tomar cuerpo a finales de la década de los noventa, corresponde ya a otra fase histórica, la del fin de la bipolarización del mundo y el desencanto ante lo que la ideología dominante estaba presentado como "el fin de la historia".

Hay continuidad, por supuesto. La continuidad respecto de aquellos movimientos está en la crítica social de los peores efectos del capitalismo. La novedad principal está en el cambio de lenguaje. Basta con fijarse en cómo hablan y escriben los teóricos y activistas del movimiento de movimientos para darse cuenta de lo importante que ha sido este cambio de lenguaje. "Dignidad", "justicia global", "soberanía alimentaria", "democracia participativa", "democracia pluricultural o multiétnica", "desobediencia civil", "mandar obedeciendo", etc., son palabras o expresiones, hoy habituales en el movimiento alterglobalizador, que ponen de manifiesto una conexión en la que no podíamos ni pensar hace décadas: la que hay entre los relativamente nuevos movimientos campesinos e indigenistas de una parte del mundo y la prolongación del proyecto moral de la Ilustración que ha empezado a criticar a fondo el propio etnocentrismo.

- Aquella alianza estudiantes-obreros ¿se reproduce hoy de alguna manera en la alianza entre “los de abajo” y lo que denominas “humanidad pensante”?

La alianza entre estudiantes y obreros fue un desideratum de la época de transición del fordismo al toyotismo, de una época en la que empezaban a romperse las tradicionales barreras clasistas para acceder a la enseñanza superior. Fue un desideratum de los estudiantes universitarios de los países ricos europeos que aún veían con admiración la cultura alternativa del obrero de fábrica. Alcanzó su punto más alto durante las ocupaciones de fábricas en mayo del 68, pero fue derrotada por las fuerzas conservadoras en Francia. Y con esa derrota se acabó. Quedó la palabra, muchas veces repetida luego, pero sin concepto, porque la cultura alternativa del obrero de fábrica se perdió y la generalización de la enseñanza superior permitió entrar en la universidad a muchos hijos de obreros.

Hoy en día los dos colectivos que podrían haber compuesto aquella alianza son irreconocibles, entre otras razones porque cada vez son más los estudiantes universitarios que al mismo tiempo trabajan. "Los de abajo" es una manera económica (aunque un poco imprecisa, hay que reconocerlo) de nombrar al nuevo proletariado mundial, a las clases sociales subalternas, entre las que hay que incluir a millones de campesinos pobres y sin tierra. Lo de "humanidad pensante" está ya en Marx. Es una expresión de origen ilustrado que él usaba románticamente para referirse a intelectuales, técnicos y profesionales con estudios y al mismo tiempo comprometidos con la clase obrera o con la "humanidad sufriente", como decía a veces. A mí me parece que el mundo en que vivimos, considerado globalmente, es un escándalo tan grande, una plétora tan miserable, que esta alianza entre los de abajo y la parte de la humanidad pensante o consciente es una necesidad para cambiar este mundo de base. Y pienso también que algo de esa alianza apunta, aunque sea como bosquejo, en lo que llamamos movimiento alterglobalizador o altermundialista.

- Actualmente observamos que, junto a las reivindicaciones materiales y económicas, han ganado peso demandas sociales y reivindicaciones centradas en la identidad. ¿En qué medida se trata efectivamente de un componente nuevo, o es una nueva forma de expresión de las demandas? Por otro lado, el planteamiento de la identidad supone el reconocimiento de la diversidad cultural frente a la cultura homogeneizadora occidental ¿se puede entender esto en términos de choque cultural?

No estoy seguro de que se pueda decir que las reivindicaciones económico-sociales o materiales, si por tal entendemos las demandas relativas al salario, las condiciones de trabajo, vivienda digna, sanidad, educación pública, etc., hayan perdido peso respecto de las reivindicaciones centradas en la identidad. De lo que estoy seguro es de que la gran mayoría de los medios de intoxicación de masas, con la complicidad de los partidos de la derecha política y de los empresarios, intentan hacernos creer eso todos los días. Las noticias sobre las reivindicaciones económico-sociales de los trabajadores suelen quedar ahora arrinconadas en las páginas de economía de los periódicos. Y, sintomáticamente, sólo pasan a las portadas cuando se quiere resaltar que en tales reivindicaciones hay connotaciones racistas o xenófobas. El penúltimo ejemplo de ese tipo de manipulación ha sido la forma de tratar las reivindicaciones de trabajadores en Sestao, pero se podrían aducir otros muchos en el mismo sentido. Lo mismo pasa con el tratamiento mediático de los movimientos migratorios: se pone el acento en la identidad cultural o religiosa y se olvida que las gentes migran buscando trabajo y mejores condiciones de vida, no para afirmar sus identidades o para predicar la buena nueva de la religión que practicaban en sus países de origen.

Pero dicho eso, al hablar de reivindicaciones identitarias y de choque cultural, si no se quiere dar gato por liebre a la gente, aún hay que diferenciar entre dos problemas muy distintos. Uno es el de las reivindicaciones identitarias en el seno de los estados plurilingüísticos y plurinacionales europeos que durante siglos han practicado el centralismo. El otro es el de las reivindicaciones de pueblos, etnias, países y culturas que en el mundo han estado o están sometidos al colonialismo y al neocolonialismo. En ambos casos lo justo es atender a la diversidad cultural, pero no hay que confundirlos ni mezclarlos. En el primer caso probablemente la mejor solución (aunque no la única) sea alguna forma de estado federal con reconocimiento explícito, jurídico-político, de las diferencias lingüístico-culturales. Para el segundo no hay solución sin renuncia, también explícita, al neocolonialismo que supone la homogeneización cultural, o sea, sin inversión del proceso de occidentalización del mundo. Lo más sensato que conozco en esto ha sido el proyecto de nueva constitución para Bolivia. Y ya es sintomático que para potenciar eso haya tenido que ponerse en huelga de hambre hasta el presidente del país...

- En el momento actual confluyen varias crisis –alimentaria, financiera, económica, ecológica, energética, migratoria-, en definitiva, una crisis profunda que se podría calificar de crisis de civilización. En este contexto, ¿hay espacio para la utopía? ¿cuál sería la estrategia: revolución –con rasgos más o menos distintos a la de antaño-, reforma, otras fórmulas?

Espacio para la utopía siempre hay y siempre habrá. No creo que sea casualidad el que la noción de utopía haya retornado al panorama político-social cuando, desde 1990, tantos y tantos pensadores habían proclamado el fin de la era de las utopías. No hay nada más utópico (en la acepción peyorativa de la palabra) que proclamar el fin de algo tan arraigado en la condición de la especie como son las ilusiones naturales. Las utopías (en el sentido positivo de la palabra) tienen que ver y tendrán siempre que ver con las ilusiones naturales de los humanos. Ernst Bloch vio muy bien esto. Mucho más difícil es, en cambio, hablar en términos de utopía "concreta" (se supone que parcialmente realizable) o, como tú dices, de estrategia.

Para hablar en serio de estrategia habría que ponerse antes de acuerdo en la respuesta a la pregunta sobre qué civilización está en crisis, pues de la respuesta a esa pregunta depende la propuesta que haya que hacer para salir de ella. Mucha gente piensa que, efectivamente, en el momento actual confluyen varias crisis, pero ve esto como una mera superposición temporal de crisis, no como una crisis global o de civilización. Y luego están los que entienden que lo que está en crisis es sencillamente la civilización del petróleo o la civilización del automóvil. Para todas esas personas la crisis es grave, pero se puede salir de ella con unas cuantas reformas o retoques del sistema productivo imperante. Por lo que veo, algunas de esas personas empiezan a pensar incluso que no hay mal que por bien no venga y que la actual crisis financiera y económica paliará la otra, la ecológica o medioambiental, porque se están reduciendo las emisiones de CO2. Incluso cuando hablan de la necesidad de reformas "estructurales" lo hacen más para sustraer votos al adversario político que pensando en que la estructura o la base material de las sociedades existentes deba cambiar.

Yo creo que lo que está en crisis es nuestra civilización, o sea, la forma de producir, consumir y vivir que el capitalismo ha configurado durante varios siglos. Que lo temporal es la crisis financiera y económica y que de ella se va a salir, efectivamente, con reformas profundas del sistema. Pero dado el carácter expansivo de este tipo de civilización, las reformas en el sistema financiero y económico no paliarán, sino que acentuarán la otra crisis, la ecológica o medioambiental. Como esta civilización es expansiva y no tiene sentido del límite, la crisis ecológica o medioambiental se agudizará, y al combinarse con el proceso de homogeneización cultural, que es otra consecuencia del carácter expansivo de la civilización capitalista, provocará en el mundo un malestar cultural aún mayor que el que ya existe ahora. La humanidad está ya en una encrucijada. Y si por ahora apenas se habla de revolución global o mundial es sólo porque la palabra "revolución", como tantas otras, está deshonrada. Habrá que reconstruir el concepto.

- El lema del movimiento alterglobalizador, “Otro mundo es posible”, muestra que hay alternativas y que son viables y, a la luz de la crisis de fondo que vivimos, ese cambio es además necesario. ¿Cómo hacerlo también deseable?

La única forma de hacer deseable un lema razonablemente justo es atender a las necesidades reales de las gentes, a sus sentimientos y a las esperanzas que ponen en el cambio. Y para eso no basta con repetir el eslogan. Hay que concretar. El movimiento alterglobalizador viene haciéndolo desde hace diez años.

Otro mundo posible sería un mundo en el que se hubiera condonado ya la deuda de los países empobrecidos; un mundo en el que los países ricos dedicaran realmente el 0,7% de su PIB a ayudar a salir del hambre, la pobreza y a la miseria a los países y poblaciones en peor situación; un mundo en el que las instituciones económicas y financieras internacionales estuvieran al servicio de las necesidades de la mayoría de la población; un mundo en el que se tasaran convenientemente los intercambios financieros y comerciales para favorecer a los que viven sólo de sus manos; un mundo con un mercado regulado en función de las necesidades de las gentes; un mundo en el que las actividades de la banca y de las empresas estuvieran controladas por los representantes de los ciudadanos; un mundo en el que se hubiera reformado profunda y democráticamente la estructura de las NNUU para igualar las voces y los votos de los representantes de todos los países; un mundo en el que hubiera una renta básica garantizada para la ciudadanía, con independencia de sus ocupaciones; un mundo en el que los tiempos para el trabajo, el ocio y el cuidado de los próximos se hubieran adaptado a las necesidades de las mujeres; un mundo en el que se hubiera garantizado la soberanía alimentaria y energética de los países y poblaciones pobres; un mundo en el que la democracia participativa complemente a la democracia representativa para que realmente tengan voz los que no la tienen o están infrarrepresentados en los parlamentos; un mundo de verdad atento a la sostenibilidad de la base natural de mantenimiento del planeta y, por tanto, amigo de la naturaleza en lo global y en lo local; un mundo atento tanto a la biodiversidad como a la diversidad cultural; un mundo en el que los presupuestos que hoy se dedican a la fabricación de armas destructivas se dedicaran a potenciar la educación y la sanidad públicas...

Estas son algunas de las concreciones del lema, que pueden hacer ese otro mundo deseable para la mayoría de las poblaciones. No es previsible, claro, que todas esas cosas puedan lograrse al mismo tiempo en todo el mundo. Por tanto, para que también la deseabilidad se haga concreta harán falta ejemplos en cada uno de esos ámbitos. Las personas necesitamos ejemplos para actuar, para poder decirnos: "sí, eso es deseable y realmente posible; hay quienes lo están haciendo ya". Ahí se basa la deseabilidad positiva. La otra hipótesis, la mala, es que lo deseable surja en la conciencia de las gentes como un puñetazo, a consecuencia del encadenamiento de crisis, guerras y catástrofes.

- ¿Qué estrategias de lucha se están utilizando para lograr el objetivo? ¿cómo han variado desde finales de los 60, cuando se perseguía la revolución como palanca de cambio político y social? Igualmente, en tus libros defiendes la desobediencia civil como principal estrategia ¿podrías comentar al respecto?

Cuando alguien dice hoy que, para salir con bien de la crisis global o de civilización, haría falta una revolución también global o mundial, por lo general le suelen mirar con perplejidad incluso los partidarios convencidos de la necesidad de ese mundo alternativo del que hablábamos. Esta perplejidad se debe, en mi opinión, a dos razones. Una ya la he apuntado antes: la palabra "revolución" suscita desconfianzas porque se la identifica con un concepto deshonrado, bien por la evolución negativa de los procesos revolucionarios del siglo XX, bien por el fracaso o la derrota de las revoluciones socialistas tanto en Rusia como en el occidente europeo. La otra razón, tan importante como la anterior, es la percepción de que hoy por hoy, y a pesar de la crisis, no hay (o hay muy poca) conciencia revolucionaria en el mundo. Explicar esto con calma exigiría un espacio que no tenemos. Pero, aunque suene un tanto abrupto, creo que se puede concluir que sin conciencia revolucionaria no hay revolución posible. El mundo no se va a revolucionar por sí mismo, o sea, sin la voluntad de sujetos, por anónimos que sean, que quieran revolucionarlo. Este es el motivo por el cual en el movimiento de movimientos se habla más de objeción, insumisión, desobediencia en general o desobediencia civil en particular, que de revolución.

Por otra parte, el movimiento altermundialista o alterglobalizador ha sido hasta ahora un movimiento resistencial, un movimiento de resistencia frente a los peores efectos de las políticas capitalistas neoliberales. Ha sido globalmente anticapitalista en un sentido vago o vaporoso. Muchos de los grupos, organizaciones, colectivos y personalidades activas en el movimiento de movimientos no son, hablando con propiedad, anticapitalistas; y muchos de los grupos, organizaciones y personas que sí lo son, no consideran que la revolución sea posible en los próximos tiempos. Ven, y yo creo que con razón, la desobediencia como una forma de resistencia, y las campañas y acciones contra las instituciones económicas internacionales y contra las potencias político-económicas del mundo como una estrategia cuya finalidad principal es poner tacos en las ruedas del carro del sistema o echar arena en los engranajes de su maquinaria. La desobediencia civil es un grito de resistencia colectiva que corresponde a una época en la que un mundo no acaba de morir y el mundo nuevo, que apunta, no acaba de nacer. Pero es también una forma de acumular fuerzas y conciencia en una fase histórica en la que la hegemonía dominante se tambalea.

- Desde 2004 en que publicaste la “Guía para una globalización alternativa” los movimientos alterglobalizadores han decaido un poco ¿qué ha ocurrido? Es significativo que en un momento de crisis como la actual haya tan poco movimiento en la calle…

Sí, no hay duda de que en los últimos cinco años el movimiento ha decaído. Hay varios factores que han contribuido a ello, unos internos y otros externos al movimiento.

Entre los factores internos creo que ha contado el cansancio producido entre los activistas, y en la población que les da apoyo, por la repetición de un mismo tipo de acciones y campañas. También han influido las discusiones y desconfianzas existentes en el eje principal del movimiento de movimientos, el Foro Social Mundial. Hay que tener en cuenta que la base del FSM desde el principio fue Brasil y que allí han pasado dos cosas importantes para valorar la continuidad del movimiento: la experiencia de Porto Alegre fue electoralmente derrotada y la alianza entre Lula y los campesinos sin tierra se rompió. Además, en el seno del movimiento ha ido creciendo la desconfianza sobre el protagonismo que en las reuniones del FSM tienen gobernantes y representantes de partidos políticos y sindicatos que, por otra parte, en sus países, propugnan el pacto social o nadan entre dos aguas, las institucionales y las alternativas. La desconfianza lleva a la discusión acalorada y la discusión conlleva paralización de las acciones o descenso en la participación.

Y luego están los factores externos. Un primer factor que tuvo ya su influencia a partir de 2003-2004, fueron los efectos negativos de los atentados del 11 de septiembre de 2001. En un doble sentido: por una parte, la invasión norteamericana de Irak hizo pasar a primer plano la protesta contra la guerra y, consiguientemente, al movimiento pacifista, de manera que muchos activistas del movimiento alterglobalizador pasaron a organizar estas otras movilizaciones, que eran entonces las más apremiantes; por otra parte, en la mayoría de los países en que había habido antes movilizaciones alterglobalizadoras importantes se impuso la involución político-jurídica, el recorte de libertades y la represión contra todo tipo de protesta que supuestamente beneficiara al "enemigo terrorista".La criminalización indiscriminada de los "anti-sistema" ha tenido una función paralizadora. Un segundo factor externo influyente ha sido, en mi opinión, la atracción ejercida por los procesos políticos de cambio que, paralelamente, se estaban produciendo durante estos últimos años en América Latina. No pocos activistas alterglobalizadores que habían pensado antes en términos de "cambiar el mundo sin tomar el poder" empezaron a pensar, viendo lo que estaba pasando en Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, El Salvador etc., que desde el poder (o mejor dicho, desde los gobiernos) se podía hacer algo en favor del socialismo en el siglo XXI y tomar ejemplo de ellos. Y, finalmente, ahora está el "efecto Obama": las esperanzas que ha suscitado en muchísima gente el cambio en la Administración norteamericana. Yo no creo que se vaya a derivar de ahí un giro sustancial de rumbo, pero lo cierto es que, al estallar la crisis actual, las bases sociales que apoyan al movimiento alterglobalizador aún estaban divididas entre el miedo y la esperanza. Todo eso junto puede explicar que, efectivamente, haya tan poco movimiento en la calle.

- Tal como recoge la Declaración de los movimientos sociales del FSM de 2009, los movimientos sociales afrontan un reto histórico. ¿Qué responsabilidad tienen en contribuir a realizar los cambios necesarios?

Ahora estamos ante una paradoja: ningún otro movimiento ha contribuido tanto como el movimiento alterglobalizador a concienciar a los ciudadanos de la magnitud de la crisis del capitalismo neoliberal y, sin embargo, éste está en el momento más bajo de su existencia, al menos en lo que hace a la capacidad de movilización. Esas cosas ocurren a veces en los movimientos sociales. No es la primera vez que ha sucedido en la historia. Y en experiencias así se han basado los partidos políticos revolucionarios para propugnar organizaciones rígidas, disciplinadas, ideológicamente unidas, con un programa y una estrategia bien definidas y de obligado cumplimiento para los activistas afiliados. Voces de ese tenor se han elevado ya y volverán a oírse frecuentemente en los próximos tiempos. Yo creo que sería un error retornar a formas organizativas de ese tipo. Y que, por tanto, uno de los retos de los movimientos sociales en la actualidad es preservar su autonomía no sólo en relación con las instituciones sino también respecto de los partidos políticos que se ofrecen para encauzarlos o ser su vanguardia autoproclamada. En pocas palabras: para hacer frente a la crisis mejor movimientos socio-políticos o consejos que partidos políticos de ese tipo.

La responsabilidad principal de los movimientos sociales, y aún más de un movimiento socio-político que integra movimientos sociales diversos, es ahora perfilar con más detalle reivindicaciones como las mencionadas antes, establecer con claridad un listado de las prioridades en el cambio, hacer esto en función de las necesidades de las gentes que más están sufriendo los distintos efectos de la crisis, subrayar la incompatibilidad de las formas concretas de producir y consumir con la sostenibilidad del planeta, y actuar en consecuencia. Aun en el hipotético caso de que un movimiento con tal sentido de la responsabilidad acabara concretándose en una nueva Internacional, la simultaneidad de las acciones frente a la crisis es una imposibilidad material, de modo que la atención a las diferencias culturales y a las distintas tradiciones será tan importante como fijar las prioridades globales. Digo esto porque la falta de atención a las diferencias y a las preferencias de las gentes fue precisamente la tumba de las Internacionales anteriores. Y porque sería una falta de responsabilidad en los movimientos sociales descartar que el aprovechamiento o la instrumentalización de la crisis desde arriba condujera una vez más, en algunos países y por esas diferencias a formas de gobierno cesaristas o neofascistas. El reconocimiento de las diferencias y de la diversidad no tiene que ser obstáculo para considerar ahora como prioridad absoluta la lucha por la igualdad entre países y en el interior de cada uno de los países. Esto quedó de manifiesto en las conclusiones del FSM de Belem do Pará, y me parece una concreción de lo que hay que entender por justicia global. En cuanto a la superación del otro peligro, considero un acierto lo que dijo François Houtart, precisamente al comentar las conclusiones del FSM, o sea, que ha llegado el momento de revalorizar la acción política como instrumento necesario de la acción transformadora alternativa.

Propaganda y guerra de información en el conflicto sirio

La guerra es paz

La libertad es esclavitud

La ignorancia es fuerza

Consignas en la fachada del Ministerio de la Verdad, George Orwell, 1984

Introducción

La opinión pública global sufre el bombardeo de mensajes que no están muy alejados del “doblepensar” orwelliano que se ilustra con los ejemplos de la cita (DiMaggio, 2009). Con la idea de que las guerras se libran por buenas causas, y en última instancia por la paz, algo que si se somete a un examen riguroso, exhaustivo y objetivo simplemente no tienen el menor sentido. Pero una sucesión de guerras recientes se han librado en nombre de preocupaciones “humanitarias”, las últimas la de Libia y la ofensiva para crear el pretexto para una guerra abierta contra el régimen de Asad en Siria.

La propaganda intenta explotar la percepción y la emoción para crear unas condiciones más favorables para iniciar las guerras con el fin de cumplir los objetivos de la política exterior, especialmente en relación con el cambio de régimen “patrocinado”. Un recurso habitual para cultivar la opinión pública consiste en presentar una opinión como noticia. Por ello resulta una cuestión decisiva comprender cómo se hace, a fin de reducir la eficacia de estas campañas. Se han publicado ya algunas obras que se han ocupado de este asunto de forma limitada, en relación con la guerra global contra el terror (Bennett, Lawrence y Livingstone, 2007; DiMaggio, 2009; Thussu y Freedman, 2003; Zelizer y Allan, 2002). Sin embargo, es muy escaso el material publicado hasta la fecha que se muestre crítico con los acontecimientos en curso de la llamada primavera árabe (Korotaev, Zinkina y Khodunov, 2011; Primakov, 2012).

Como punto de partida, es necesario crear una idea de la propaganda y la guerra de la información como concepto y como práctica. De este modo se sentarán las bases para tamizar y analizar el contenido de los medios de comunicación sobre el conflicto sirio. El material informativo de los medios de comunicación de masas y la información que circula en las webs de los medios sociales, como LinkedIn, se catalogarán con arreglo al tipo de propaganda que se está usando para cohesionar el sentimiento de la gente y la opinión pública en apoyo de una guerra contra Siria...

Leer más: Propaganda y guerra de información en el conflicto sirio.

Recurso Relacionado: Cibercoloquio sobre "Guerra Humanitaria": ¿una coartada para las (pre)potencias occidentales?

Fotografía procedente de Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona.

Dossier Postextractivismo, alternativas a un modelo agotado

Dossier Postextractivismo, alternativas a un modelo agotado

Dossier Postextractivismo, alternativas a un modelo agotado

Los efectos sociales y ecológicos del modelo extractivista no se han hecho esperar, arrasando los medios de los que dependen numerosas comunidades y amenazando innumerables ecosistemas. El dossier incluye estudios de casos que nos llegan desde Argentina, con un artículo firmado por Investigadores Populares sobre la Problemática Minera – IPPM, “Expansión de la minería a cielo abierto en la región cordillerana de Argentina: implicaciones y resistencias”; desde Perú, Luis Vittor escribe sobre “los actores en conflicto por el extractivismo minero”; y desde África, Hoinathy Remadji aborda el tema de la “Monetización de los intercambios y relaciones sociales: dinero, matrimonio, parentesco y relaciones de poder”.

Los dos siguientes artículos escritos por Alberto Acosta y Ernest García se sitúan del lado de las propuestas para una economía postfosilista. La visión integradora entre recursos naturales y desarrollo se introduce en el artículo de Jesús García-Luengos.

El dossier se completa con una selección de recursos sobre un nuevo modelo extractivista elaborada por Susana Fernández, responsable del Centro de Documentación Virtual, que incluye mapas sobre conflictos socioecológicos, enmarcados en el Proyecto Cultura y Ambiente del área ecosocial de FUHEM.

Puedes acceder al texto completo del Dossier Postextractivismo: alternativas a un modelo agotado (Pdf) o los artículos y la selección de recursos por separado:

Casos de estudio del modelo extractivista: Argentina y Perú

IPPM / Luis Vittor

Los dos análisis que componen este texto coinciden en aportar una radiografía de la minería en su país, al tiempo que abordan cuestiones específicas en cada caso: la organización de la resistencia y su represión en el caso de Argentina; y quién gana y quién pierde en el caso de Perú a través de un análisis más detallado de los actores involucrados en la explotación minera.

Hoinathy Remadji

El caso presentado en este artículo ilustra otro ángulo indeseado del modelo extractivista con la llegada de la industria petrolera a la zona rural de Bèro, en el sur de Chad, y cómo la afluencia de dinero y la presencia de trabajadores de la industria petrolera relativamente bien pagados ha impactado en las relaciones de parentesco y en los acuerdos matrimoniales.

Alberto Acosta

La Iniciativa Yasuní-ITT para dejar el petróleo sin explotar en un área de la Amazonia ecuatoriana es una de las escasas propuestas para trascender el modelo extractivista que existen actualmente. El autor, que tuvo un papel protagonista en la gestación de la propuesta, repasa el nacimiento y evolución de la Iniciativa Yasuní-ITT.

El cambio social en la sociedad post-fosilista

Ernest García

El pico del petróleo producirá profundos cambios en los ámbitos del transporte y la producción de alimentos, lo que implicará la relocalización de las actividades económicas. No hay consenso sobre cómo se llevará a cabo el aterrizaje, si será un declive súbito y caótico, o tal vez ordenado, o alguno de los escenarios intermedios. Por su valor y pertinencia, rescatamos este artículo publicado en el Boletín ECOS nº 15.

SELECCIÓN DE RECURSOS Hacia un modelo postextractivista

Susana Fernández Herrero

Son muchos los autores y las organizaciones que están trabajando en el desarrollo de otros modelos de extractivismo. Desde el Centro de Documentación Virtual de FUHEM Ecosocial, queremos dar visibilidad a estas voces que proceden desde distintas partes del mundo y que, a través de sus acciones y recursos, buscan y ofrecen alternativas desde el post extractivismo, a través de una selección de referencias bibliográficas, publicaciones periódicas, enlaces web, recursos didácticos y audiovisuales, entre otros.

La selección se compone de:

Postextractivismo. Publicaciones Periódicas: una recopilación de revistas que dedican gran parte de su contenido a esta temática, que se completa con una selección de artículos.

Postextractivismo. Referencias bibliográficas: en este apartado encontraremos libros en formato electrónico a texto completo, libros recomendados y documentos e informes.

Postextractivismo. Enlaces web: incluye direcciones de internet de organizaciones, redes y blogs, tanto personales como institucionales, que ofrecen multitud de recursos sobre el extractivismo y sus alternativas.

Postextractivismo. Otros Recursos: espacio dedicado a material audiovisual (reportaje y video documental), colección de mapas de conflictos socioecológicos, material didácticos (ficha, juego) y una red de traductores por la diversidad lingüística.

Otros Dossieres sobre extractivismo:

Fracking: hacia las nuevas fronteras del extractivismo fósil, Pedro Prieto, Elisa Moreu, Samuel Martín-Sosa y Elvira Cámara, Susana Fernández Herrero, septiembre 2016.

La huella del consumismo tecnológico, José Bellver, Juan José Castillo, Daniel López y Fernando Cembranos, Lucía Vicent, Susana Fernández Herrero, diciembre 2013.

África, la última frontera, Óscar Mateos, Jesús García-Luengos, Mercedes Jiménez, Pedro sanz, José García Botía, Susana Fernández Herrero, junio 2012.

Acaparamiento de tierras, el nuevo expolio, Ben White; Jennifer C. Franco; Javier Sánchez; Nidhi Tandon, Susana Fernández Herrero, enero 2012.

El petróleo y sus implicaciones Ecosociales, Ramón Fernández Durán, Michael T. Klare y Christofer Flavin, Susana Fernández Herrero, junio 2008.

Agro(bio)combustibles: ¿por qué no nos salvarán?, Oscar Carpintero, Monica Di Donato, Francoise Houtart, Tom Kucharz, Pedro Lomas, Guillermo Pequero, Daniela Russi y Sergio Sastre, octubre 2008.

Curso: Crisis civilizatoria y saberes para el cambio

El ideograma que define la palabra crisis en chino está compuesto por las palabras Peligro+Momento crucial u oportunidad, una dualidad que refleja perfectamente tanto el momento actual que vivimos, como el planteamiento de este curso formativo.

El ideograma que define la palabra crisis en chino está compuesto por las palabras Peligro+Momento crucial u oportunidad, una dualidad que refleja perfectamente tanto el momento actual que vivimos, como el planteamiento de este curso formativo.

La crisis de civilización a la que nos estamos enfrentando actualmente es fruto de múltiples crisis superpuestas (económica, energética, ambiental, social...), y esta multidimensionalidad sólo es comprensible desde la complejidad. Resulta imprescindible traducir discursos, facilitar encuentros entre disciplinas, áreas del conocimiento, saberes académicos y profanos... establecer diálogos que permitan comprender y conocer la realidad de forma sencilla y no simplificada.

Este curso se presenta como un espacio donde aprender, compartir y producir esos conocimientos orientados a la transformación social, un lugar donde conocer experiencias alternativas innovadoras y emergentes, a la vez que se ponen en valor herramientas, saberes y recursos producidos por los movimientos sociales.

El curso analiza y desvela la crisis que habitamos, que visibiliza y legitima los discursos críticos, a la vez que pone en valor y potencia prácticas alternativas muchas veces despreciadas. Una lectura de la crisis que trata de encontrar, como Arquímedes, los puntos donde colocar las palancas, que puedan convertir este momento crucial en una oportunidad de cambio.

El programa del curso está dividido en dos grandes bloques: el primero, para definir la crisis civilizatoria, abordando todas sus dimensiones (ecológica, económica, de los cuidados, política y cultural). El segundo bloque está dedicado al “Encuentro de saberes y herramientas para el cambio”, y sus sesiones plantearán alternativas como “Una economía que ponga la vida en el centro”, “Democratizar la democracia”, “Otras miradas sobre el medio ambiente” y la relación entre ciudad y ciudadanía.

Si deseas acceder a la información o recomendarlo a través de facebook, puedes hacerlo desde este evento: http://www.facebook.com/events/393035017429619/

Metodología

El método se basará en la exposición de contenidos y la reflexión colectiva, el respeto a la diversidad de enfoques y la participación, buscando cierto equilibrio dentro de los binomios: individual-grupal, transmisión-construcción colectiva e inductivo-deductivo.

Datos del curso

- Duración: 120 horas

- Horario: Lunes a Jueves de 10 a 14h. + 1 fin de semana

- Fechas: del 24 de septiembre al 29 de noviembre de 2012.

- Lugar: Espacio Abierto FUHEM. C/ Duque de Sesto, nº 40. Madrid.

Información e inscripciones

Las personas interesadas en apuntarse al curso o recibir más información pueden mandar un correo a: garua@lamadeja.net

Periodo de inscripción: finaliza el 18 de septiembre de 2012.

Preinscripción: se abonarán 25 euros en concepto de preinscripción. Posteriormente, se devolverán si no se realizara el curso por no alcanzar el número mínimo de asistentes o por cualquier otra circunstancia, y se descontarán al formalizar la matrícula.

Nº de cuenta: 1491 0001 23 1034377612

Precio del curso: 285 euros, el precio incluye matrícula y materiales. Las personas que participen del mercado social de Madrid tendrán un descuento del 5% en Boniatos, la moneda complementaria del mercado social.

Profesorado

El curso será impartido por miembros de la cooperativa GARUA: Luis González, Alberto Brasero, Águeda Ferriz, Abel Esteban, Toño Hernández y Jose Luis F. Casadevante 'Kois'.

Además se contará con miembros y colaboradores de FUHEM Ecosocial como Yayo Herrero, María Novo, Jorge Riechmann, Fernando Prats, José Manuel Naredo, Olga Abasolo, Susana Fernández y Santiago Álvarez.

5 años para actuar: blog sobre la crisis energética

Los cambios que actualmente se observan en la Tierra no tienen precedentes en la historia de la Humanidad. La enorme capacidad de la especie humana para modificar el planeta mediante la tecnología y la actividad económica ha conducido a una crisis ecológica sin precedentes de dimensiones globales. A medida que la crisis ecológica global evidencia que la degradación ambiental y la depredación de los recursos naturales, además de insostenibles y socialmente injustas, conducen al suicidio colectivo, nuestra conciencia ecológica debe fortalecerse para no sucumbir al derrotismo, a la negación, la evasión o al engaño.

Los cambios que actualmente se observan en la Tierra no tienen precedentes en la historia de la Humanidad. La enorme capacidad de la especie humana para modificar el planeta mediante la tecnología y la actividad económica ha conducido a una crisis ecológica sin precedentes de dimensiones globales. A medida que la crisis ecológica global evidencia que la degradación ambiental y la depredación de los recursos naturales, además de insostenibles y socialmente injustas, conducen al suicidio colectivo, nuestra conciencia ecológica debe fortalecerse para no sucumbir al derrotismo, a la negación, la evasión o al engaño.

Con este propósito lanzamos este blog, que se encuadra en la campaña de sensibilización "Cinco años. Cuando lo importante es también lo urgente" que el Área Ecosocial de FUHEM, con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, va a impulsar en el inicio de este nuevo curso.

El tiempo se acaba

"Cinco años. Cuando lo importante es también lo urgente" es una campaña de educación ambiental acerca de la crisis energética en su doble vertiente: por un lado, aborda la cuestión del agotamiento del petróleo, elemento central de la matriz energética de la sociedad en el último siglo; por otro, afronta el problema del cambio climático, cuyo origen se encuentra en la acumulación en la atmósfera de los gases de efecto invernadero provocados en su mayor parte por la combustión de los recursos fósiles.

La Agencia Internacional de la Energía fija 2017 como fecha límite para acotar el incremento térmico a niveles “no irreversibles”: si no se produce un cambio de dirección absoluto en el panorama energético mundial, el planeta ya emitirá ese año la cantidad de dióxido de carbono que debería haberse alcanzado en 2035 para contener el cambio climático. Aún tenemos cinco años para lograr que la humanidad recupere la razón y evitar algunas de las peores consecuencias de la convergencia de esta doble vertiente de la crisis ambiental. Cuando lo urgente y lo importante es la misma cosa, ¡es tiempo de actuar!

La educación a favor del planeta

Los problemas del agotamiento de recursos energéticos no renovables y del cambio climático han calado en la sociedad, sin embargo aún no hay conciencia clara del estrechamiento de los tiempos de actuación. El tiempo de actuar es ahora. La acción es parte de la pedagogía. El mundo educativo es consciente de las actitudes, capacidades y conocimientos que debe fomentar entre el alumnado para que estos puedan afrontar los retos que les plantea su futuro más inmediato. Aunque habitualmente se piensa esos desafíos de manera individual y en términos de salida profesional, la crisis energético/climática es un desafío común que precisa de una sensibilización y respuesta colectiva que debe encontrar en la escuela las herramientas adecuadas. Para que no nos tengan que preguntar nuestros hijos: "¿por qué nos hicisteis nada cuando lo podías haber evitado?"

¿Qué podrás encontrar en el blog?

El blog, http://tiempodeactuar.es/, está estructurado en seis bloques que ofrecen:

- Información en torno a tres ejes claves en los cuáles nos jugamos el futuro: movilidad, alimentación e infraestructuras.

- Actúa: un espacio para promover y compartir acciones que puedan cambiar las cosas.

- Experiencias: prácticas educativas que demuestran un cambio posible, y al alcance de la mano.

- Recursos: información didáctica sobre los temas del blog. Para saber más y compartir conocimiento e inquietudes con las personas que te rodean.

Esperamos que visites el blog y que te animes a compartirlo en las redes sociales: a través de Facebook, en la dirección: http://www.facebook.com/tiempodeactuar.es; o bien, en Twitter: http://twitter.com/tiempoactuar

Nuestro objetivo es animar a más gente en la respuesta a este desafío.

Proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad.

Guía didáctica de ciudadanía con perspectiva de género

La Guía didáctica de ciudadanía con perspectiva de género. Igualdad en la diversidad para profesorado de la 2ª etapa ESO y Bachillerato aborda la compleja relación entre los individuos, las colectividades y el Estado; el proceso de cristalización de las conquistas sociales y el reconocimiento de los sujetos individuales y colectivos que las protagonizan, pero también las exclusiones que genera.

La Guía didáctica de ciudadanía con perspectiva de género. Igualdad en la diversidad para profesorado de la 2ª etapa ESO y Bachillerato aborda la compleja relación entre los individuos, las colectividades y el Estado; el proceso de cristalización de las conquistas sociales y el reconocimiento de los sujetos individuales y colectivos que las protagonizan, pero también las exclusiones que genera.

La desigualdad y las relaciones de poder en función del género y por otras adscripciones sociales –como la clase, la orientación sexual, la etnia y la procedencia– están presentes en toda la historia de la humanidad, y se han ido transformando en el proceso histórico. Por ello, para abordar la problemática que plantea el ejercicio de la ciudadanía nos hemos acercado a la compleja articulación de los planos económico, político, social y cultural con nuestras prácticas, identidades, necesidades y deseos como sujetos o personas singulares. Articulaciones concretas que constituyen también características estructurales de nuestra organización social y que tratamos de recoger de forma transversal en la presente guía, sometiéndolas a debate y reflexión desde una mirada feminista que plantee alternativas.

El texto se divide en cuatro capítulos en los que se abordan los conceptos de igualdad, trabajos, estereotipos e identidades y participación en la vida pública. Cada capítulo se subdivide en cuatro apartados, formulados a modo de pregunta, en los que se aborda: el contexto histórico en el que surgen las definiciones dominantes del concepto abordado; las desigualdades que reflejan dichas definiciones; su impacto en las vidas de las personas y las líneas de trabajo para la superación de sus límites. Cada uno de estos apartados ofrece textos de referencia de diversas autoras y autores, en los que se señalan los aspectos considerados relevantes, acompañados de fichas para actividades en el aula. Un quinto capítulo ofrece una breve panorámica del contexto actual.

La guía está dirigida a profesorado de segunda etapa de la ESO y de Bachillerato para las asignaturas de Educación Ético-Cívica, Ciencias Sociales, Filosofía y Economía.

Autoras: Olga Abasolo y Justa Montero

Fichas didácticas: Helena González y Beatriz Santiago

INDICE

Introducción

1. Ciudadanía para el siglo XXI

2. Igualdad en la diversidad

Introducción

2.1 ¿En qué contexto surge el concepto de igualdad en Occidente?

2.2 ¿Qué desigualdades refleja el concepto de igualdad moderno y occidental?

2.3 ¿Cómo afecta la desigualdad a nuestras vidas cotidianas?

2.4 ¿Qué podemos hacer para evitar las desigualdades y respetar la diversidad?

3. Trabajos: empleo, cuidados y división sexual del trabajo

Introducción

3.1. ¿En qué contexto surge el concepto de trabajo que conocemos en Occidente?

3.2. ¿Qué desigualdades refleja el actual concepto de trabajo?

3.3. ¿Cómo afecta esta desigualdad a nuestras vidas cotidianas?

3.4. ¿Qué podemos hacer para evitar el reparto desigual de tareas?

4. Estereotipos e identidades

Introducción

4.1 ¿En qué contexto surgen los ideales femeninos y masculinos hegemónicos?

4.2. ¿Qué desigualdades reflejan esos ideales?

4.3. ¿Cómo afectan a nuestras vidas cotidianas?

4.4. ¿Qué podemos hacer?

5. Ciudadanía participativa

Introducción

5.1 ¿Qué cauces para la participación ofrece el modelo hegemónico?

5.2. ¿Qué límites plantea?

5.3. ¿Qué exclusiones encierra?

5.4. ¿Qué podemos hacer para ampliar la participación ciudadana?

Glosario

Bibliografía de las actividades

Las autoras

Acceso a la introducción

Acceso a la guía (html)

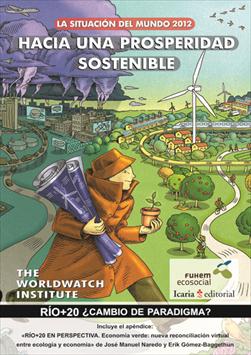

La Situación del Mundo 2012: Hacia una prosperidad sostenible

El libro La Situación del Mundo 2012: Hacia una prosperidad sostenible, publicado en castellano por FUHEM Ecosocial e Icaria, ofrece una amplia visión sobre las tendencias actuales en economía y sostenibilidad global y sobre las políticas que pueden resolver claramente algunos de los problemas ambientales y sociales más urgentes, estableciendo una vía para reformar las instituciones económicas de forma que promuevan el cuidado del medio ambiente y la prosperidad globales. Los autores aportan la visión de una vida mejor para todos, y alertan de que los acelerados cambios que se están dando en el medio ambiente, podrían impedir alcanzar ese futuro de economías más equitativas y sostenibles.

El libro La Situación del Mundo 2012: Hacia una prosperidad sostenible, publicado en castellano por FUHEM Ecosocial e Icaria, ofrece una amplia visión sobre las tendencias actuales en economía y sostenibilidad global y sobre las políticas que pueden resolver claramente algunos de los problemas ambientales y sociales más urgentes, estableciendo una vía para reformar las instituciones económicas de forma que promuevan el cuidado del medio ambiente y la prosperidad globales. Los autores aportan la visión de una vida mejor para todos, y alertan de que los acelerados cambios que se están dando en el medio ambiente, podrían impedir alcanzar ese futuro de economías más equitativas y sostenibles.

Este informe, publicado por el Instituto Worldwatch de Washington y traducido a más de 20 lenguas gracias a su red de socios internacionales de la que FUHEM Ecosocial e Icaria forman parte, ofrece las contribuciones de 35 autores que describen muchos de los patrones actuales que son social y económicamente insostenibles y explora las oportunidades y alternativas que surgen en materia de agricultura, tecnologías de la información y biodiversidad para reorientar la construcción de las ciudades, la política local y la gobernanza global.

Apéndice exclusivo de la edición en español. La “paradoja verde”