SELECCIÓN DE INFORMES

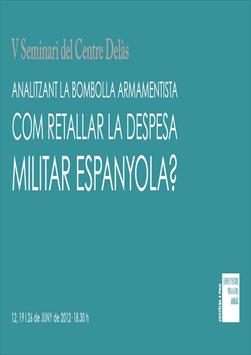

Inversiones que son la bomba. Negocios de la banca con empresas españolas de armamento, Jordi Calvo Rufanges, Joan Farrés y Axel Thamers.

SETEM y el Centro Delàs de estudios por la paz de Justícia i Pau descubren en este informe los vínculos financieros entre la banca y la industria militar en España.

Elaborado por investigadores del Centro Delàs, y realizado en el marco de la Campaña Banca Limpia, el informe descubre la implicación de las entidades financieras que han dado apoyo financiero (al menos 1.372 millones de euros) al complejo militar-industrial español de 2007 a 2011.

Las empresas de armas españolas dependen de la financiación que reciben de las entidades bancarias para mantener su actividad económica. Este hecho sitúa a la banca tradicional como uno de los actores principales para el sustento financiero de este sector militar, identificándose en el texto 30 empresas de armamento del complejo militar-industrial español que han recibido apoyo financiero de la banca: Dichas empresas se dedican a fabricar barcos de guerra, aviones de combate, misiles, bombas, munición, blindados, tanques, helicópteros militares, elementos de comunicación militar e incluso bombas de racimo hasta 2008.

En este informe aparecen implicadas 42 entidades financieras, entre las que se encuentran los grandes bancos (españoles y extranjeros), bancos de tamaño reducido o mediano, cajas de ahorros ahora convertidas en bancos, algunos grupos de cooperativas de crédito, empresas de seguros e intermediarias financieras.

Retos para la Sostenibilidad: Camino a Río+20. Economía verde y refuerzo institucional para el desarrollo sostenible, Luis M. Jiménez Herrero (dir.), 2012.

Publicado por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), el objetivo de este informe es contribuir al análisis, al debate y al fomento de una amplia participación social, aportando elementos de valoración que sirvan como contribución y apoyo a la propuesta española en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible denominada «Río+20» en Junio de 2012.

La estructura de la monografía se divide en tres bloques principales:

1.- En el primero de ellos, tras una revisión de los antecedentes históricos de la Cumbre y de las bases conceptuales del desarrollo sostenible, se presenta su aplicación estratégica en el ámbito de la UE y de España. A continuación se pasa revista a la situación de cambio global y crisis sistémica, con una referencia a la situación de la pobreza y las desigualdades socioecónomicas en el mundo.

2.- El segundo bloque, expone las condiciones de cambio estructural para la necesaria transición hacia la sostenibilidad a través de una economía verde o ecológica, una gobernanza multinivel y el refuerzo institucional del desarrollo sostenible, que pueda contribuir a la erradicación de la pobreza. Se destaca el papel de la nueva economía fomentando la creación de empleos verdes, con un consumo y una producción sostenibles. También se insiste en los instrumentos operativos de la economía verde y en la necesidad de nuevos sistemas de contabilidad ecológica-económica y nuevos indicadores para medir el bienestar. Posteriormente se aborda la gobernanza multinivel, con referencias a la sostenibilidad local, planteando un nuevo modelo de cooperación global, y tratando la responsabilidad para el reforzamiento institucional de la sostenibilidad.

3.- En el último bloque, se plantean las recomendaciones y propuestas, de cara a las posibles acciones para promover el proceso de debate y participación pública con el conjunto de la sociedad y así poder contribuir a la posición española, en línea con la posición Comunitaria, en la Cumbre de Río+20.

Desde el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) se sugieren algunas recomendaciones de cara a Río+20 como: asumir el reto político y social para impulsar la economía verde con la creación de empleos, reforzar una economía hipocarbónica con políticas de mitigación y estrategias de adaptación al cambio climático y la reestructuración del modelo energético con energías renovables, reforzar la gestión sostenible de los servicios ecosistémicos y fomentar la revalorización del capital natural, y ayudar a desarrollar una gobernanza local y global para la sostenibilidad reforzando los marcos institucionales.

RECURSO ELECTRÓNICO: Guía práctica para la transformación ecológica de la cooperación al desarrollo

Guía práctica para la transformación ecológica de la cooperación al desarrollo, Florent Marcellesi (coord.), Bakeaz, 2012, 72 p.

Cuarenta años después de la primera conferencia internacional sobre medio ambiente y veinte años después de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, el desarrollo sostenible es el nuevo horizonte de las agendas internacionales.

Publicada por BAKEAZ, esta guía para la incorporación de la sostenibilidad en la cooperación al desarrollo desea aportar instrumentos prácticos que permitan a las personas y entidades de la cooperación al desarrollo y del medio ambiente actuar en el día a día tanto de forma sectorial como transversal. Además, lo hace desde una perspectiva holística, puesto que aborda todos los ámbitos de la cooperación al desarrollo, desde el marco legal hasta el ciclo de proyectos, pasando por la incidencia política, la cultura y políticas internas, y la educación para el desarrollo.

Contiene además numerosos ejemplos y buenas prácticas de entidades públicas y privadas en diferentes ámbitos de actuación de la cooperación al desarrollo y de los sectores ecologistas, tanto en el Norte como en el Sur.

Dirigida fundamentalmente a agentes públicos o privados que hacen cooperación al desarrollo: administraciones, ONG de desarrollo, universidades, centros de formación o investigación, y a los que trabajan en el sector de la sostenibilidad y del medio ambiente, asociaciones conservacionistas y movimientos ecologistas; realiza propuestas en torno al marco de trabajo, y aporta una serie de herramientas para sistematizar y materializar en la práctica la introducción de la sostenibilidad en la cooperación al desarrollo.

Tiene en cuenta los siguientes aspectos:

- Las interacciones entre el medio ambiente y cada uno de los siguientes elementos: la pobreza, el género y los derechos humanos.

- La importancia de los ecosistemas en el bienestar y desarrollo humano a corto y largo plazo.

Todo ello desde un enfoque integral que combina varios niveles de actuación complementarios e interdependientes: legal, político, técnico, cultural y organizativo.

ENLACE RECOMENDADO: Planeta PAU

El blog elegido en esta ocasión pertenece a la Fundació per la Pau, ONG que trabaja desde 1983 por un mundo en paz, impulsando todos aquellos cambios culturales y estructurales que hagan posible la erradicación de la violencia como forma de relación entre las personas y los pueblos, a través de una opinión pública cada vez más informada y activa.

Dentro de sus ámbitos de trabajo promueven la investigación para la paz con el fin de conocer mejor las causas de la violencia y de las guerras y, de esta forma, saber cómo podemos evitarlas. Realizan acciones y propuestas de educación para la paz como una vía de sustitución progresiva de la cultura de la violencia por una cultura de paz. Llevan a cabo campañas de sensibilización social y presión política que reclamen a las instituciones compromisos hacia el desarme, la desmilitarización, la prevención de conflictos, el pleno respeto a los Derechos Humanos y la promoción activa de una cultura de paz. Dan apoyo a personas y grupos que promueven la resolución pacífica de los conflictos.

A todas sus actividades: jornadas, seminarios, publicaciones, exposiciones, materiales didácticos, cursos de formación y conferencias, hay que añadir ahora su trabajo desde el mundo del blog.

Planeta Pau recoge las últimas anotaciones de blogs sobre cultura de paz, análisis de conflictos, educación para la paz, desarme y noviolencia. Dispone de una nube de temas que nos dan pistas sobre la información que podemos encontrar y cuenta con un blogroll que facilita el enlace a los blogs seleccionados.

MATERIAL DIDÁCTICO: Que a todas las balas se les haga de noche

Que a todas las balas se les haga de noche: Poetas en Paz

Proyecto de la Fundación Cultura de Paz, la Diputación de Ciudad Real y el cantautor Paco Damas, cuyo objetivo es potenciar el desarrollo de una ciudadanía activa que contribuya a la construcción de un mundo mejor.

Este material didáctico consta de 12 canciones que Paco Damas ha compuesto a partir de textos propios y de poetas como Blas de Otero, Federico Mayor Zaragoza, Ángela Figueroa, Dolors Arberlola, Gabriel Celaya, Miguel Hernández o Caballero Bonald. Además, ofrece un centenar de actividades didácticas con propuestas interactivas para que los docentes fomenten y trabajen con su alumnado valores como la paz, la no violencia, la igualdad y la solidaridad a través de la música.

El proyecto contempla la celebración de conciertos, donde el cantautor interpretará los temas incluidos en el CD, mientras se proyectan imágenes que invitan a la reflexión sobre la paz y la no violencia. También se realizarán lecturas poéticas por parte de los asistentes, de manera que el resultado sea un espectáculo dinámico y participativo

Entrevista a Eduardo Gudynas

«Cualquier discusión sobre modelos de desarrollo debe debatir simultáneamente las alternativas al extractivismo»

Nuria del Viso

FUHEM Ecosocial

Eduardo Gudynas es secretario ejecutivo del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Uruguay, actividad que combina con la docencia en numerosas universidades latinoamericanas, europeas y estadounidenses. Es autor de más de diez libros y numerosos artículos académicos y capítulos en libros, y en 2010 fue seleccionado para integrarse en el Panel Inter Gubernamental de Cambio Climático. Vinculado al trabajo de distintas redes y organizaciones ciudadanas, destaca como uno de los principales pensadores en cuestiones ecosociales. En esta entrevista centra su análisis en el extractivismo y las transiciones a modelos alternativos de desarrollo.

– Has analizado en profundidad el modelo extractivista y sus limitaciones. ¿Podrías hacer un breve diagnóstico de este modelo y explicar las razones por las que necesitamos trascenderlo? O dicho de otra forma, de no revisar el modelo, ¿hacia dónde vamos?

– Nosotros usamos el concepto de extractivismo en un sentido acotado y que responde en cierta medida a una herencia histórica. Recordemos que en las últimas décadas se habla de “industrias extractivas” al referirse especialmente a la minería. Allí está nuestro punto de partida y desde allí definimos el extractivismo como una extracción de grandes volúmenes de recursos naturales con altos impactos sociales y ambientales y que están esencialmente orientados a los mercados globales. Bajo esta concepción, no todas las extracciones de recursos naturales son una forma de “extractivismo”, sino que abordamos un conjunto específico, tanto por su volumen como por su orientación exportadora. Bajo esta idea son extractivistas no solo muchas explotaciones mineras y petroleras, sino también otras actividades de alto impacto y globalizadas, como los monocultivos de soja o la cría de camarones, e incluso bajo ciertas condiciones lo puede ser el turismo.

Esta particular manera de entender las cosas se explica debido a que ese tipo de actividades depende esencialmente de los mercados globales. La masiva extracción de recursos no sirve necesariamente a las demandas o consumo de los latinoamericanos, sino que se envían a otros continentes. Bajo esta particular mirada, el extractivismo es un componente más de la globalización contemporánea.

América Latina sufre un extractivismo que se intensifica, que se amplía a nuevas regiones, por ejemplo, penetrando más profundamente en el continente y, por lo tanto, se multiplican los efectos negativos, tanto sociales como ambientales. Es un estilo evidentemente insustentable. Si se sigue este camino nos encontraremos que algunos recursos se agotarán, quedarán los efectos ambientales a lo largo de varias generaciones y los pretendidos beneficios económicos se disiparán rápidamente. Por lo tanto, cualquier discusión sobre modelos al desarrollo debe debatir simultáneamente las alternativas al extractivismo.

– El extractivismo –esto es, el expolio de recursos naturales– está posibilitando un rápido crecimiento económico en América Latina. Este modelo no es nuevo en el continente, pero sí lo es el hecho de que también ha sido adoptado por los gobiernos de izquierda latinoamericanos, que legitiman esta vía a través de la financiación de programas sociales, lo que los ancla en una economía de enclave. ¿Qué oportunidades están perdiendo estos gobiernos con tal curso de acción?

– Es cierto. A diferencia de Europa, especialmente en América del Sur se vive una bonanza económica evidente. El país que menos ha crecido en el último año es Brasil, y los demás presentan cifras elevadas. Las exportaciones siguen subiendo, el ingreso de inversiones es muy intenso e incluso hay países como Uruguay, que registran pleno empleo o incluso déficits para algunos rubros. No hay crisis, por lo menos, en el sentido europeo, como manifestación de una debacle económica y financiera que arrastra el empleo y obliga a programas ortodoxos de ajuste. Un componente importante para explicar esta situación es el alto precio de las materias primas y la demanda global sostenida, y ello alimenta el extractivismo. Algunos países, como Colombia, se han mantenido en un extractivismo clásico, donde el protagonismo está en las grandes empresas internacionales. Otros países, en este caso los de la nueva izquierda o progresismo, están ensayando un mayor control estatal sobre algunos sectores extractivos, incluyendo una mayor captación de renta o dejándolo en manos de sus propias empresas nacionales. Pero la cuestión clave es que mantienen esencialmente el mismo modo de una intensa extracción de recursos naturales para exportarlos. Es muy claro que ese curso de acciones está generando creciente disconformidad ciudadana, incluso protestas en algunas zonas y en ciertos países. Entonces, la base política de esos gobiernos se desgasta. Pero también pierden la oportunidad de aprovechar esta buena coyuntura para reducir su extractivismo, rebajar su dependencia de la globalización y usar los enormes recursos financieros ahora disponibles para embarcarse en otras opciones de desarrollo.

– ¿Qué supondría para estos gobiernos incorporar las ideas de equidad y justicia en cuestiones socioecológicas?

– El extractivismo, incluso el progresista, genera claras tensiones y contradicciones con las ideas de justicia, tanto social como ambiental. El aceptar la contaminación de una comunidad o desplazar poblaciones tan sólo para implantar una minera viola buena parte de las ideas clásicas de la justicia, incluso aquellas de la propia izquierda. Es cierto que los gobiernos progresistas replican que ellos defienden la justicia social, de donde ese extractivimo es necesario para conseguir los dineros que se usan en sus planes contra la pobreza. Pero se cae en una política ingenua, donde el extractivismo exportador genera impactos sociales y ambientales que se intentan compensar económicamente, y para lo cual se aumenta todavía más ese mismo extractivismo. Esto es un círculo vicioso.

– En numerosos puntos de América Latina están surgiendo conflictos socioambientales o socioecológicos, algunos de gran relieve, pero muchos de los proyectos cuestionados continúan adelante. Esto revela varios puntos clave: la lectura errónea que muchos hacen de estos conflictos –como “obstáculos a la inversión”–, el fracaso de la pretendida legitimidad del proyecto extractivo y también carencias en nuestros sistemas democráticos. ¿Cómo interpreta los conflictos socioecológicos y la respuesta que se están dando?

– En efecto, el número de conflictos socioambientales alrededor del extractivismo está aumentando, no sólo en países que los han tenido repetidamente en los últimos años, sino que incluso aparecen protestas en otros países donde no eran tan frecuentes. En una reciente revisión hemos encontrado que todos los países sudamericanos, desde el extremo sur de Chile y Argentina a Guyana y Surinam, tienen algún tipo de conflicto social alrededor del extractivismo. La composición de esos conflictos es heterogénea y compleja. En casi todos los casos son expresiones de oposición o resistencia frente al extractivismo, pero hay en algunos casos movilizaciones de apoyo a inversiones mineras o petroleras. Establecidas estas tendencias, también es compleja, y debe manejarse con precaución, la dinámica política de esos conflictos. Es cierto que implican cuestionamientos democráticos sustantivos y deberán revisarse unas cuantas ideas e instrumentos. En algunos casos, las respuestas son sencillas, como puede ser el caso de no aceptar emprendimientos que claramente destruyen la biodiversidad o desplazan comunidades. En otros casos es más complejo, tal como sucede con el ordenamiento territorial, y el balance necesario que debe lograrse entre expectativas locales y necesidades nacionales. El problema es que el Estado y los agrupamientos político partidarios actuales parecen incapaces de manejar estas cuestiones de una manera sana y entonces comienzan a negar la protesta, se burlan de las demandas sociales o ambientales; y cuando eso no les resulta, pasan a atacarla, a veces lateralmente por medio de largas y desgastantes acciones judiciales contra sus líderes o, en otros casos, criminizándolos.

– Para trascender el extractivismo se han propuesto ideas sugerentes: un cambio cultural (revisar creencias), un cambio de enfoque (salirnos del antropocentrismo), una ampliación del foco (reconocer el ineludible vínculo entre lo social y lo ambiental) y un cambio de ética (para primar el valor de uso sobre el valor de cambio). ¿Cuáles serían, en su opinión, las claves de ese tránsito?

– El concepto de postextractivismo tienen todas esas ideas y aspiraciones en su base, pero es también una respuesta de emergencia: no puede seguir soportándose el actual embate en algunas zonas y, por lo tanto, son necesarias alternativas de emergencia. Por ello, el postextractivismo tiene dos componentes: por un lado medidas de respuesta inmediatas, como, por ejemplo, aplicar en serio las medidas sociales y ambientales dentro de cada país; y por otro lado, transformaciones de mayor profundidad. Unas y otras son necesarias. El postextractivismo, al menos en la forma en que viene siendo manejado desde Claes, es un proceso de transiciones sucesivas, continuadas, que comienzan con esas medidas de emergencia, pero no se detienen en ellas, y tiene un horizonte de cambio sustancial en los estilos de desarrollo.

– Defiendes que ese tránsito hacia el postextractivismo debe realizarse en forma de transición en fases. ¿Puede explicarlo brevemente? ¿Qué clase de cambio político es necesario para allanar el terreno hacia esas transiciones?

– Esta es una conclusión inevitable de los contextos sociales y políticos actuales. Buena parte de la sociedad sudamericana ha demostrado que puede generar cambios políticos sustanciales y hoy contamos con gobiernos de izquierda, lo que era impensable hace diez años atrás. Se podrán tener muchas críticas hacia esos gobiernos, pero le puedo asegurar que todos ellos, incluso el más moderado, están a la izquierda de varias de las administraciones que ahora se observan en Europa. Estos gobiernos tienen una amplia adhesión social, varios de ellos están en segundos mandatos con gran apoyo electoral. Para buena parte de esa ciudadanía el cambio ya se realizó, y por lo tanto las opciones para nuevos cambios políticos son más limitadas.

Por otro lado, la izquierda se ha insertado en una estrategia de desarrollo entendido como crecimiento y, a su vez, dándole un gran valor al consumo material. El consumismo está en plena explosión en el continente. Y es entendible que para mayorías que estuvieron relegadas, ahora puedan darse lo que consideran sus gustos o sueños, como su propio automóvil, grandes televisores o enormes equipos de audio. Especialmente en la grandes ciudades, el costo ambiental o la destrucción de la naturaleza que sustenta ese tipo de desarrollo aparece como algo lejano, inentendible o innecesario. No olvidemos que sigue vigente la idea de una América Latina enorme, repleta de grandes riquezas ecológicas que deben ser explotadas. Bajo esas condiciones se hace muy difícil incorporar a las mayorías en reducir el consumo material, colocar restricciones al uso de la naturaleza y otras formas de alternativa. Esto tomará su tiempo.

Finalmente, la propia esencia del Buen Vivir descansa en un reclamo de respetar la diversidad de valoraciones y percepciones sobre la naturaleza, la sociedad y la buena vida. Por lo tanto, no puede haber imposiciones autoritarias de ninguna alternativa; todas ellas deben ser construidas democráticamente.

– Si examinamos las alternativas al extractivismo, se observa un sincretismo de nuevas y viejas ideas: conceptos emanados de las cosmovisiones tradicionales de los pueblos originarios, como el sumak kawsay o los derechos de la naturaleza –que defiende, entre otros, Alberto Acosta– junto a propuestas de nuevo cuño, como el decrecimiento que propone Latouche o la autocontención de Jorge Riechmann y Joaquim Sempere. Hay mucho debate tanto en América Latina como en Europa en torno a estos conceptos. ¿Qué ideas te parecen más prometedoras? ¿Hay un diálogo entre los pensadores a ambos lados del océano?

– De nuevo aquí las cuestiones son un poco más complejas de lo que aparece a simple vista. Es cierto que en lo que ahora se llama “buen vivir” hay un sincretismo entre aportes que podría decirse vienen de saberes indígenas y otros que vienen de sectores críticos occidentales. Pero es apropiado hacer unas primeras precisiones: el “buen vivir” toma componentes de tradiciones de los pueblos indígenas, en especial de las formas de entender las comunidades en forma ampliada y de otras valoraciones de la naturaleza. Pero también se toman algunos aportes que se originan en posturas críticas, marginalizadas, secundarias, desde esos márgenes del saber occidental. Hay dos de ellas que son muy claras: la ecología profunda y el feminismo. Las relaciones entre estos aportes, la forma en que se mezclan, hibridizan y condicionan es una peculiaridad claramente sudamericana y, en especial, andina. Allí diría que hay coincidencias, por ejemplo, con el trabajo de Riechmann, las críticas al desarrollo de José María Tortosa o muchos de los cuestionamientos que hace Carlos Taibo, quienes son leídos en el sur. Pero no veo similitudes o encuentros fáciles de sostener entre el Buen Vivir y el decrecimiento, especialmente en las formulaciones de Serge Latouche.

– ¿Por qué no?

– Es que el decrecimiento sigue siendo una reacción al “crecimiento” y el Buen Vivir se desacopla, se desentiende del crecimiento o el decrecimiento. Las propuestas más prácticas de Latouche de un decrecimiento resultan totalmente insuficientes para el contexto latinoamericano. Son, por ejemplo, muy débiles en cuestiones ambientales, no reconocen los derechos de la naturaleza, se preocupan mucho por cuestiones casi instrumentales como sus “r”, de reutilizar, redistribuir, reducir, etc. Tampoco es una propuesta intercultural: acepta que el sur debe hacer su propio decrecimiento, pero no ha avanzado en cómo dialogar con esas otras culturas. A mi modo de ver, el decrecimiento es un movimiento entendible en los países industrializados, con altos niveles de opulencia, pero no puede ser el objetivo o meta de una alternativa al desarrollo. En nuestras propuestas el decrecimiento, en vez de ser una meta, es una consecuencia de otros cambios más profundos. En América del Sur habrá sectores que deberán decrecer, por ejemplo, en el consumo suntuario, pero otros deberán crecer, como es el caso de infraestructura en escuelas o centros de salud.

– ¿Es posible mejorar el modelo extractivista con reformas parciales, como abogan los ideólogos del “desarrollo sostenible” y de la “economía verde”? ¿Constituyen auténticas alternativas de obligado paso para trascender el extractivismo?

– Depende del sentido de la palabra que le demos a “mejorar”. Si “mejorar” es solo hacer una campaña de publicidad para sostener un emprendimiento contaminante, eso claramente es indefendible. Pero si mejorar es, por ejemplo, poner filtros para evitar la contaminación del agua, eso es necesario, y más aún, es urgente. Entiendo que eso dejará disconforme a más de uno en Europa y en varias capitales sudamericanas, pero hay muchas comunidades locales que necesitan respuestas cuanto antes. Es lo que se viene llamando “extractivismo sensato”; no es una solución final, sino que son respuestas para atender demandas sociales, salvar ecosistemas amenazados e iniciar cambios económicos de mayor alcance.

La cuestión está en que debe entenderse que esas mejoras no son soluciones finales, sino reformas de urgencia. Y también debe entenderse que solo es posible aceptar aquellas reformas que brinden oportunidades para seguir avanzando en nuevas y más profundas transformaciones. Eso explica que, a mi modo de ver, reformas, como buenas medidas de control de la calidad ambiental, sean útiles, pero otras reformas, como la venta en dinero de servicios económicos, sean negativas y deben ser desestimadas. Las primeras brindan soluciones para lidiar con la urgencia, sirven para internalizar algunos impactos ambientales y permiten seguir avanzando. Las segundas me estancan en una mercantilización de la naturaleza. En este segundo caso está la “economía verde”, que no tiene mucho de verde, sino que aparece como una respuesta para retomar el crecimiento económico.

– La crisis económica y los recortes sociales en Europa, por un lado, y los graves impactos sociales y ecológicos en los países extractivistas, por otro, ¿pueden interpretarse como señales de alarma de que el actual modelo está en quiebra? En este sentido, este giro copernicano que supone abandonar el extractivismo –o reducirlo sensiblemente–, ¿dejará sin base al capitalismo?

– No tengo dudas que estamos en un momento de crisis. Lo que debe entenderse es que el capitalismo es un proceso que navega en las crisis. Es más, aprende de ellas y se reformula. Eso obliga a ser muy precavidos con asumir que esa estrategia está en crisis en el sentido de estar al borde de un colapso. Pero a su vez, esa propia dinámica de crisis tiene un costo social y ambiental enorme, y en algunos casos se acumulan fuerzas de resistencia y reclamo que permiten hacer un giro, un cambio.

En nuestras percepciones en América del Sur y en la marcha actual de las discusiones está quedando en claro que las alternativas al desarrollo están más allá del capitalismo, pero también del socialismo. Justamente aquí aparece la potencialidad de los aportes de los saberes indígenas sobre el Buen Vivir porque ellos dan ese empuje necesario para poder ver más allá de la modernidad occidental. Bajo esta mirada, el extractivismo, en el sentido dado al inicio de esta entrevista, como masiva apropiación de la naturaleza ligada a la globalización, debe desaparecer. Esto no quiere decir tener una naturaleza intocada, sino que se deberán aprovechar los recursos, pero solamente aquellos realmente necesarios e indispensables para asegurar la calidad de vida. Sin duda, es un futuro más austero.

Acceso a la entrevista a Eduardo Gudynas (pdf)

Presentación del Informe Cambio Global España 2020/2050 sobre consumo y estilos de vida

Esta presentación culmina un proceso de investigación de dos años y medio en un proyecto coordinado e impulsado por el Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC), en el marco del Programa Cambio Global coordinado por el Centro Complutense de Estudios e Investigaciones Medioambientales (CCEIM).

Esta presentación culmina un proceso de investigación de dos años y medio en un proyecto coordinado e impulsado por el Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC), en el marco del Programa Cambio Global coordinado por el Centro Complutense de Estudios e Investigaciones Medioambientales (CCEIM).

El informe plantea cuestiones importantes en el contexto actual. ¿Cuál es la percepción social del consumo y la sostenibilidad en el contexto de crisis? ¿Promueve la fiscalidad y las estructuras tarifarias los comportamientos prombientales? ¿Cómo pueden las iniciativas de la sociedad civil jugar un papel en la transformación del consumo? ¿Qué escenarios de futuro se pueden plantear al respecto? ¿Cómo pueden las administraciones públicas comunicar en consumo? ¿Son las mejoras tecnológicas la clave para un consumo sostenible? ¿Es legítimo o necesario regular el consumo y los estilos de vida?

En el acto de presentación participarán Luis Enrique Alonso (catedrático de Sociología del Consumo-UAM), Fernando Cembranos (Ecologistas en Acción), Concepción Piñeiro (Altekio cooperativa), Álvaro Porro y María Heras (CRIC).

La entrada es libre y se entregará una copia del informe a las personas asistentes.

Jueves 7 de junio, 19h.

Salón de actos de La Casa Encendida (C/Ronda de Valencia 2).

Acceso al Informe Cambio Global España 2020/2050. Consumo y estilos de vida

Acceso a la introducción y epílogo (pdf)

CURSOS: propuestas para el verano

La burbuja armamentista y cómo recortar el gasto militar español

Las sesiones tendrán lugar los días 12, 19 y 26 de junio a las 18.30 h. en la sede del centro (Rivadeneyra 6, 3º, Aula 2, Barcelona). La asistencia es gratuita.

Información e inscripciones:

justiciaipau@justiciaipau.org

T. 93 317 61 77· Fax. 93 412 53 84

Acceso al díptico

Crisis capitalista y retroceso social

Las principales motivaciones para realizar el curso son dos. Por un lado, el indudable interés académico por reflexionar sobre el problema más candente en todo el mundo y proponer alternativas de futuro, en un contexto en el que la crisis plantea riesgos de regresión social. La salida de la crisis debe contemplar las limitaciones ecológicas, el agotamiento de recursos naturales -agua, petróleo y otros- las migraciones asociadas a la búsqueda de condiciones de supervivencia, las desigualdades de género o de capacidad de ejercicio de los derechos civiles, aspectos que suponen retos formidables, que ponen en entredicho la sostenibilidad del modelo de consumo y el propio orden social vigente.

El curso ofrece un ámbito de reflexión académica, realizada por reconocidos expertos en la materia, y la oportunidad para un debate social con los asistentes, alumnos y profesionales, relacionados con distintas disciplinas vinculadas a las ciencias sociales y humanidades.

El curso tendrá lugar del 2 al 4 de julio en El Escorial (Madrid). El patrocidador, Fundación Europa de los Ciudadanos, dispone de algunas becas.Quienes deseen matricularse como oyentes, formalizarán su inscripción en la web de Cursos de Verano, (”Encuentros”) y posteriormente, para las plazas disponibles se matrícular en la Secretaría de Alumnos de San Lorenzo de El Escorial hasta el día del inicio de la actividad correspondiente. Los inscritos como oyentes dispondrán de un bono que les permitirá utilizar el servicio gratuito de autobuses Madrid-San Lorenzo de El Escorial-Madrid.

Director: Jorge Fonseca Castro. Catedrático EU de Economía Aplicada. Director de la Cátedra Extraordinaria UCM “Celso Furtado”. Director del Grupo de Investigación sobre Globalización y Desarrollo, Universidad Complutense

Coordinador: Florentino Moreno Martín

Patrocinador: Fundación Europa de los Ciudadanos <http://www.fundacioneuropadelosciudadanos.eu/>

PROGRAMA

Lunes, 2 de julio

10.30 h. Jorge Fonseca Castro

Inauguración: Crisis capitalista, ofensiva neoliberal y protesta social

12.00 h. Gerard Duménil. Director de Investigación, CNRS, y Universidad de París

La crisis del neoliberalismo: raíces, etapas y perspectivas

16.30 h. Mesa redonda: Crisis del capitalismo global y retos de la economía crítica

Participan: Jorge Fonseca; Gerard Duménil; Ángel Martínez González-Tablas. Catedrático de

Economía Internacional, Universidad Complutense; Ricardo García Zaldívar. ATTAC y Universidad Carlos III

Martes, 3 de julio

10.00 h. Cristina Carrasco Bengoa. Profesora titular de Economía Aplicada, Universidad de Barcelona

La economía de cuidados, núcleo de una economía sostenible

12.00 h. Carlos Taibo. Profesor titular de Ciencia Política, Universidad Autónoma de Madrid

Decrecimiento y nuevos modelos de producción y consumo

16.30 h. Mesa redonda: Otra economía, otra sociedad

Participan: Jorge Fonseca Castro; Cristina Carrasco Bengoa; Carlos Taibo; José Manuel

Naredo. Economista

Miércoles, 4 de julio

10.00 h. Olga Rodríguez. Periodista especializada en política internacional y escritora

La protesta global

16.30 h. Mesa redonda: Crisis capitalista, regresión democrática y protesta social

Participan: Jorge Fonseca; Olga Rodríguez; Alberto Garzón. Economista y miembro de la Izquierda

Plural en el Congreso de los Diputados; Jaime Pastor. Profesor de Ciencia Política, UNED; Carmen

Rodríguez. Grupo de Trabajo Economía-Sol, 15M

Entrega de diplomas

18.30 h. Clausura del Encuentro a cargo del cantautor Luis Pastor

El miércoles a las 12.00 horas habrá una conferencia extraordinaria abierta a todos los cursillistas

La matrícula se realizará única y exclusivamente on-line:

https://fundacion.ucm.es/CursosCongresos/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx

Más información: Secretaría de Alumnos de los Cursos de Verano. C/ Donoso Cortés, 63, pl. Baja. 28015 Madrid. Teléfonos: 913946435 / 913946364 / 913946465. Fax: 913948407. Horario: de lunes a viernes: de 9.00 a 14.00 horas. Para cuestiones académicas de los cursos: cursvera@rect.ucm.es

Estrategias educativas para la Nueva Cultura del Agua

Desarrollar conocimientos y valores en torno a la ética de la Nueva Cultura del Agua con el horizonte de un cambio social es el objetivo del curso que tendrá lugar del 27 al 29 de agosto en el marco de los cursos de verano de la Universidad Autónoma de Madrid en Miraflores de la Sierra (Madrid). El curso, con el título de Estrategias educativas para incorporar los principios de la nueva cultura del agua y dirigido por Domingo Baeza Sanz, profesor de FUHEM, tiene como objetivo construir un mensaje capaz de integrar, generar y transferir conocimiento y valores humanos para promover la adopción de la Nueva Cultura del Agua, entendida como un cambio de paradigma hacia la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural, todo ello orientado a una consideración ecosistémica y patrimonial del agua.

Desarrollar conocimientos y valores en torno a la ética de la Nueva Cultura del Agua con el horizonte de un cambio social es el objetivo del curso que tendrá lugar del 27 al 29 de agosto en el marco de los cursos de verano de la Universidad Autónoma de Madrid en Miraflores de la Sierra (Madrid). El curso, con el título de Estrategias educativas para incorporar los principios de la nueva cultura del agua y dirigido por Domingo Baeza Sanz, profesor de FUHEM, tiene como objetivo construir un mensaje capaz de integrar, generar y transferir conocimiento y valores humanos para promover la adopción de la Nueva Cultura del Agua, entendida como un cambio de paradigma hacia la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural, todo ello orientado a una consideración ecosistémica y patrimonial del agua.

El curso trabajará sobre experiencias relacionadas con la planificación educativa y las metodologías didácticas. El cómo proceder, la parte pragmática, junto a la reflexión filosófica sobre el agua conducirá a la creatividad. Por otro lado, el curso tratará de trazar la línea que va desde la base del conocimiento, los componentes de los ecosistemas acuáticos y las consecuencias de su alteración, a la determinación de los efectos que se producen en el medio como consecuencia de la gestión del agua, proyectando este conocimiento hacia los métodos para conseguir que los ciudadanos participen en las decisiones que les afectan a partir de una base sólida de conocimiento.

PROGRAMA

Lunes, 27 de agosto

9 h. Introducción general del curso. Conceptos generales que componen la base teórica de la Nueva Cultura del Agua. Domingo Baeza Sanz.

11.30 h. El papel de las organizaciones sociales en la Planificación del agua. Nuria Hernández-Mora, presidenta de la fundación Nueva Cultura del Agua.

15 h. Taller 1: Propuesta de Taller sobre el análisis de los conflictos ligados a la gestión del agua. El caso del embalse de Yesa. Domingo Baeza Sanz e Inés Masip, educadora ambiental y profesora de EESS.

Martes, 28 de agosto

9 h. ¿Por qué hay que educar, quién, a quién y bajo qué principios? El poder de la educación emocional. Javier Martínez Gil, catedrático, Universidad de Zaragoza.

11.30 h. Participación ciudadana en la gestión del agua. Alba Ballester, profesora, Universidad de Zaragoza.

15 h. Taller 2: Propuesta de Taller sobre participación ciudadana. Análisis del estado ecológico y programa de medidas en la cuenca del Tajo. Estudio del caso: el arroyo de Guadalix. Domingo Baeza Sanz.

Miércoles, 29 de agosto

9 h. Recursos para la educación ambiental en los ríos urbanos. Agustín Cuello, profesor de EESS.

11.30 h. La poesía y otras manifestaciones artísticas ligadas al agua, posibilidades y experiencias. Antonio Viñas, educador ambiental.

15 h. Aulas de Río en la CAPV: una experiencia de educación ambiental y participación, para conocer mejor los ríos. Víctor Peñas, técnico de la Agencia Vasca del Agua.

17.30 h. Experiencias de medios de comunicación y sensibilización ambiental. Antonio Herrera. Consultor ambiental.

Información sobre becas y matrícula

A partir del 15 de junio, facilitaremos a través de esta web los criterios para la concesión de becas. Para este curso se concederán 10 becas completas (matrícula con alojamiento y manutención) o 20 medias becas (matrícula sin alojamiento) que serán adjudicadas por el/los director/es del curso en base a la convocatoria.

El período de matriculación está abierto desde el 7 de mayo hasta el 20 de agosto de 2012. El curso ofrece 40 plazas y será convalidable por 2 créditos LRU o 1 ECTS.

Más información

Oficina de Actividades Culturales

Edificio de Rectorado (entreplanta 2ª) Universidad Autónoma de Madrid - 28049 Madrid

Tel.: 91 497 43 59 y 91 497 46 45 (de 9 a 14 horas) / Fax: 91 497 41 74

Correo-e: actividades.culturales@uam.es

Acceso al Programa del curso (pdf)

Acceso a la Hoja de pago

La democracia cosmopolita: caminos y agentes

Cada vez son más las iniciativas y propuestas para extender la democracia y ello es un indicio del deseo de transformar la política mundial para que sea más transparente, para que esté más sujeta a la rendición de cuentas y para que sea más representativa. El contexto de la crisis actual ha puesto de manifiesto la dificultad de los países occidentales para seguir propugnando la democracia como único régimen político nacional legítimo si no están dispuestos,al mismo tiempo, a garantizar que las cuestiones globales se atengan a algunas normas y valores democráticos. La idea de una asamblea parlamentaria mundial podría ser el instrumento que reduzca al mínimo la exclusión política, al proporcionar representación política a todos los ciudadanos.

Cada vez son más las iniciativas y propuestas para extender la democracia y ello es un indicio del deseo de transformar la política mundial para que sea más transparente, para que esté más sujeta a la rendición de cuentas y para que sea más representativa. El contexto de la crisis actual ha puesto de manifiesto la dificultad de los países occidentales para seguir propugnando la democracia como único régimen político nacional legítimo si no están dispuestos,al mismo tiempo, a garantizar que las cuestiones globales se atengan a algunas normas y valores democráticos. La idea de una asamblea parlamentaria mundial podría ser el instrumento que reduzca al mínimo la exclusión política, al proporcionar representación política a todos los ciudadanos.

Daniel Archibugi es director de investigación del Consejo Nacional de Investigación en Roma y enseña Innovación, Gobernanza y Políticas Públicas en la Universidad de Londres. Es especialista en el cambio tecnológico y su impacto en los ámbitos económico y político y sobre teoría política de las relaciones internacionales. Es autor de numerosos libros, entre los más recientes, The Globalising Learning Economy (Oxford University Press, 2001), y ha editado Debating Cosmopolitics (Verso, 2003) y The Global Commonwealth of Citizens. Toward Cosmopolitan Democracy, Princeton University Press, 2008.

David Held es sociólogo especialista en teoría política y relaciones internacionales y una de las figuras clave, junto con Daniele Archibugi, del desarrollo del cosmopolitismo en el contexto de la globalización. Entre sus libros más recientes, ha publicado Theory: Approaches and Controversies Globalization, Polity, 2007 y Global Inequality: Patterns and Explanations, 2007.

Acceso a La democracia cosmopolita: caminos y agentes

CAMPAÑA: "Paren aquí vive gente"

Hasta 1970 África era autosuficiente. Producía lo necesario para poder alimentar a su población. Pero hoy el continente tiene que importar el 25% de su comida. África ha perdido su soberanía alimentaria.

La campaña de Veterinarios Sin Fronteras "Paren, aquí vive gente" está motivada por la necesidad urgente de frenar las acciones que numerosas multinacionales europeas y españolas están llevando a cabo en África. Los contenidos de la campaña parten del trabajo que desde hace 20 años Veterinarios Sin Fronteras (VSF) desarrolla con las comunidades rurales, así como de una investigación sobre las dificultades en torno al acceso a recursos productivos por las comunidades campesinas en África realizada por la ONGD en 2011. Se trada de un llamamiento a nuestros gobiernos para que asuman su responsabilidad estableciendo mecanismos de control sobre las actvidades de las empresas que actúan fuera de nuestro territorio. Hablamos de responsabilidad extraterritorial de los estados.

VSF promueve acciones de movilización social en distintas ciudades. Entre ellas destaca una insatalación itinerante que recorre distintas estaciones de tren, sorprendiendo al público por su estética y sus contenidos. La campaña invita a la ciudadanía a enviar una carta al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, con peticiones muy concretas sobre las responsabilidades del gobierno español en el Derecho a la alimentación.

La campaña pretende:

- Movilizar a gente como tú, que comparte un sentimiento común: lograr una vida digna para todas las personas.

- Denunciar las prácticas de las empresas españolas y europeas que se enriquecen a costa de la pérdida de los recursos productivos en África.

- Pedir a nuestro gobierno que ponga en marcha mecanismos de control y rendición de cuentas a las trasnacionales que operan fuera de nuestras fronteras.

Acceso a la web de la campaña

ACCIÓN: ILP - Que no te hipotequen la vida

Una plataforma de organizaciones está impulsando una ILP sobre la Proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social.

Una plataforma de organizaciones está impulsando una ILP sobre la Proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social.

El objetivo es que, ante una ejecución hipotecaria, las personas puedan liquidar su deuda con la entrega de la vivienda y volver a empezar de nuevo. La solución que se propone en la presente Iniciativa Legislativa Popular es hacer de la dación en pago retroactiva la fórmula preferente para la resolución de este conflicto: en el caso de que el bien ejecutado sea la vivienda habitual, su adjudicación por parte de la entidad financiera supondrá el pago de la deuda, extinguiéndose totalmente la misma junto con los intereses y costas. La extinción de la deuda comportará por efecto de la ley la extinción de cualquier tipo de fianza o aval.

Por ello, han impulsado un Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria para la que buscan recoger más de 500.000 firmas antes del 31 de octubre de 2012 en todo el territorio estatal.

¿Qué propone exactamente la ILP?

1. Dación en pago con efectos retroactivos

Se llama dación en pago al hecho de entregar la vivienda a la entidad financiera con la que se tiene la hipoteca a cambio de quedar libre de toda deuda.

2. Paralización de los desahucios

Siempre que se trate de la vivienda habitual y el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos ajenos a la propia voluntad.

3. Alquiler Social

El ejecutado tendrá derecho a seguir residiendo en la vivienda pagando un alquiler no superior al 30% de sus ingresos mensuales por un período de cinco años.

¿Dónde se firma?

Las firmas se recogerán en los pliegos de firmas que habrán sido sellados por la Junta Electoral Central. Cada pliego de firmas debe estar autentificado por un Fedatario.

Cualquier ciudadano puede firmar para dar apoyo a la ILP hipotecaria en los puntos de recogida de firmas especificados en la página web (sección “dónde firmar“). Si se dispone de DNI electrónico, también se puede firmar online (próximamente se habilitará la aplicación para poder hacerlo).

¿Cuándo se puede empezar a firmar?

Ya se puede firmar en apoyo a la ILP. Puedes consultar todos los puntos de recogida de firmas aquí

Entre las organizaciones impulsoras figuran CCOO de Catalunya, Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, Observatori DESC, Plataforma d’Afectats per les Hipoteques, Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, UGT de Catalunya.

Acceso a la web Que no te hipotequen la vida

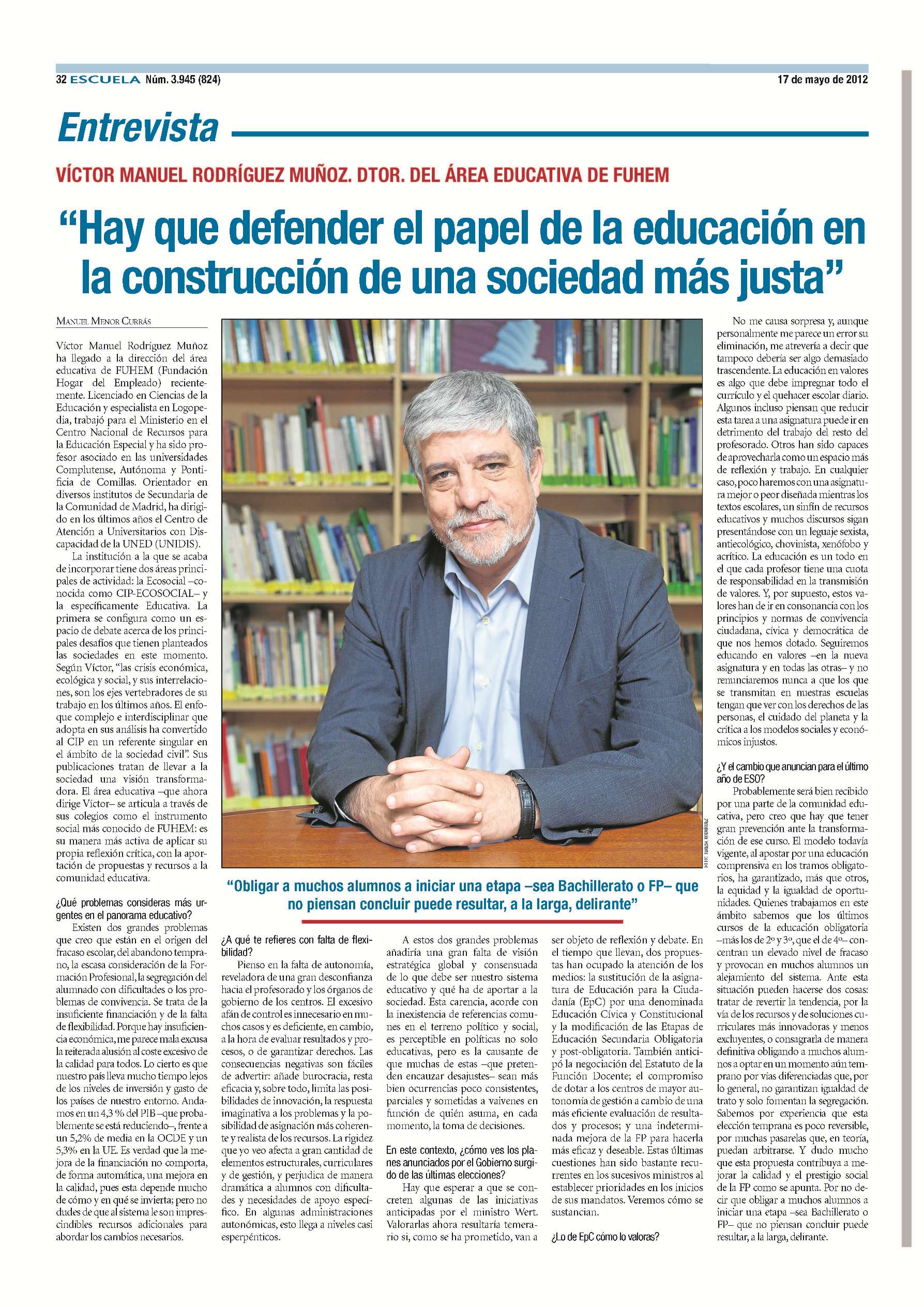

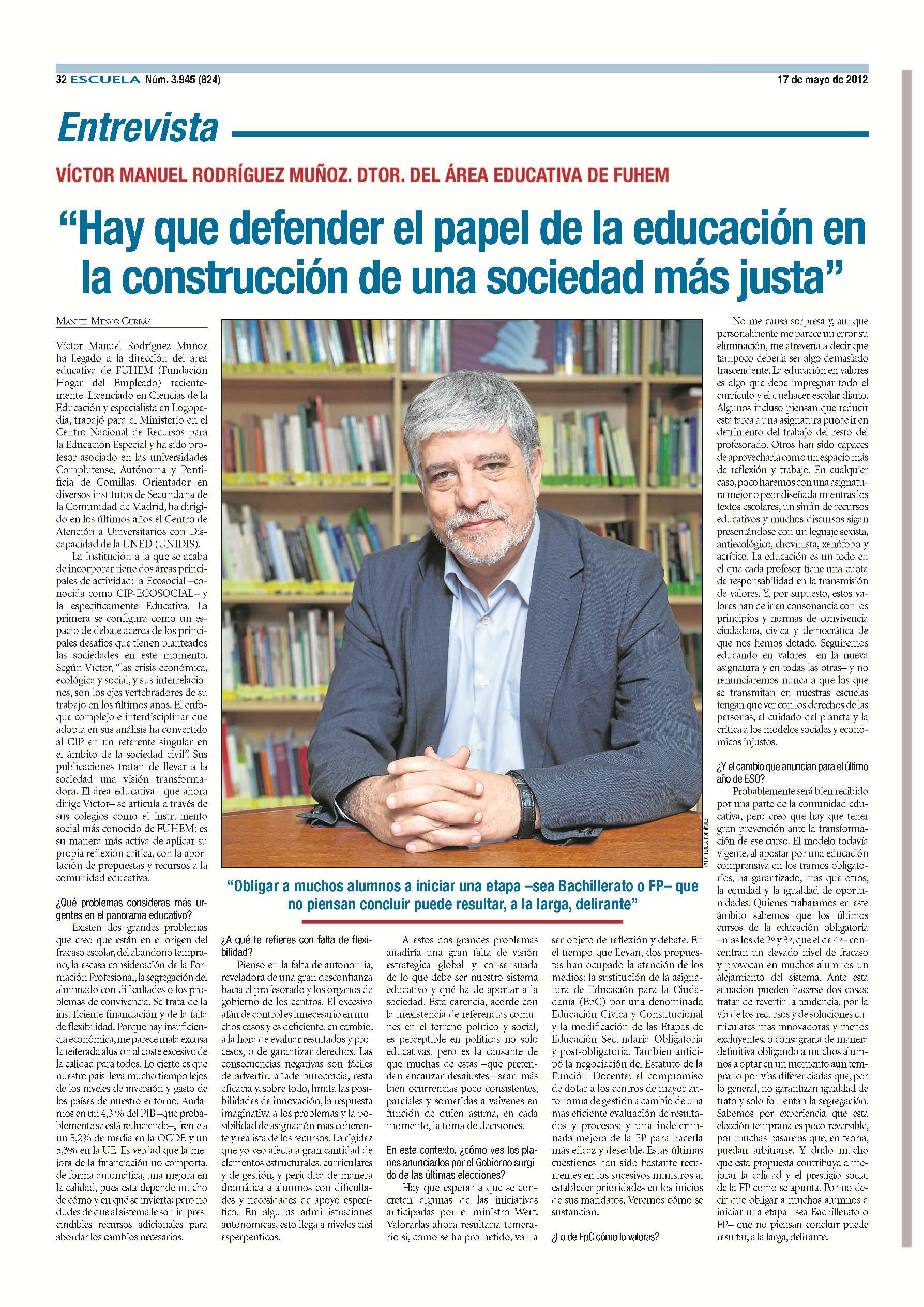

Entrevista al Director de FUHEM Educación

“Hay que defender el papel de la educación en la construcción de una sociedad más justa”: este es el titular que sirve para comenzar la lectura de la amplia entrevista publicada en el periódico Escuela. Con esta afirmación, Víctor M. Rodríguez, director de FUHEM Educación, hace toda una declaración de intenciones que entronca con la trayectoria pasada, presente y futuro de FUHEM, dado que nuestra entidad siempre ha considerado la educación como un elemento compensador de desigualdades.

“Hay que defender el papel de la educación en la construcción de una sociedad más justa”: este es el titular que sirve para comenzar la lectura de la amplia entrevista publicada en el periódico Escuela. Con esta afirmación, Víctor M. Rodríguez, director de FUHEM Educación, hace toda una declaración de intenciones que entronca con la trayectoria pasada, presente y futuro de FUHEM, dado que nuestra entidad siempre ha considerado la educación como un elemento compensador de desigualdades.

Para Víctor M. Rodríguez, los dos grandes problemas que hay que resolver son “la insuficiente financiación y la falta de flexibilidad del sistema educativo”. Según explica, con recursos adicionales y con mayor flexibilidad, la escuela podría dar respuesta a cuestiones como el fracaso escolar, el abandono temprano, la escasa consideración de la Formación Profesional, la segregación del alumnado con dificultades o los problemas de convivencia.

Dado que la entrevista se realizó hace unos meses, hay respuestas muy cautelosas porque había ya grandes titulares con los nuevos planes del Gobierno, pero estos sólo se habían esbozado en alguna comparecencia de prensa, y no estaban desarrollados. Con esta matización temporal, hay que leer las respuestas de Víctor M. Rodríguez sobre los cambios que se cernían sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía o el cambio sobre el último curso de ESO, las primeras iniciativas que anunció el ministro Wert tras su toma de posesión.

En cuanto al papel que ha desempeñado FUHEM en la educación, la entrevista aborda la historia educativa de la Fundación; el presente de sus centros escolares; los elementos que constituyen nuestras señas de identidad; el tipo de población que atienden nuestros colegios; la motivación de las familias que matriculan a sus hijos e hijas en ellos; y el perfil del profesorado. Por último, la entrevista recoge las opiniones del director del área Educativa de FUHEM sobre la relación de nuestro modelo con la educación pública no concertada, así como los objetivos y deseos con los que ha comenzado esta nueva etapa profesional al frente del área Educativa de FUHEM.

El contenido íntegro de la entrevista se ofrece en el archivo adjunto: Entrevista a Víctor M. Rodríguez.

La desigualdad social se dispara en España

Como consecuencia de todo ello se han incrementado notablemente los niveles de pobreza. Casi once millones y medio de personas, el 25,5% de la población, están en una situación o riesgo de pobreza y exclusión social en nuestro país. La Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que 580.000 hogares no reciben rentas del trabajo ni ninguna prestación por desempleo o transferencia de la Seguridad Social (el 3,3% del total de los hogares españoles, un porcentaje que se ha visto incrementado en un 34% desde que comenzó la crisis). Por grupos de edad, la infancia es la que está sufriendo en una proporción mayor los impactos de esta situación.

Esta degradación social apenas la puede amortiguar el sistema público de protección social por las limitaciones e insuficiencias que desde su origen lastran su evolución y que, en la actualidad, se muestran más evidentes tras los ajustes presupuestarios y la reforma constitucional relativa a la limitación del déficit. Recortes y reforma que, unidas a las del sistema de pensiones y a la del marco de relaciones laborales, han provocado un menoscabo sin precedentes de los derechos sociales de la ciudadanía.

Mientras, una minoría se está enriqueciendo con el sufrimiento ajeno. Nuestra sociedad se encuentra escindida. Tenemos una geografía social a dos velocidades. Al tiempo que se deterioran las condiciones sociales de la mayoría, el ingreso y la riqueza se están concentrando cada vez más en menos manos.

El aumento de la desigualdad

La brecha entre la renta de las clases altas y bajas se ha ensanchado paulatinamente en Occidente desde mediados de los ochenta. Datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indican que el fenómeno ha sido casi generalizado. Hasta 2008, la fase de expansión económica sostenida en la burbuja financiero/ inmobiliaria permitió que la cuestión de la desigualdad pasara bastante inadvertida. A pesar de ello, entre 1995 y 2007 -la etapa previa a la crisis– la distribución de la renta mostró claramente una dinámica profundamente desigual. Con la crisis, nos adentramos en nuevo periodo marcado por dos etapas. En los primeros años de la misma, 2008-2009, los sistemas de protección social de los Estados funcionaron bastante bien, y no hubo un marcado incremento de la desigualdad. Pero el escenario ha cambiado en la segunda parte de la crisis, cuando han empezado a entrar en vigor los planes de ajuste.

El desempleo y el deterioro acumulado del poder adquisitivo de los asalariados, ha provocado que las rentas del trabajo pierdan peso en el reparto del valor del producto social en una medida que nos retrotrae a épocas muy lejanas. La información que proporciona la contabilidad nacional del cuarto trimestre de 2011, refleja que la participación de las rentas empresariales en el PIB de la economía española superó el pasado año a la remuneración conjunta de todos los asalariados, culminando un largo proceso de retroceso que se inició hace más de tres décadas.

El aumento de la desigualdad no se debe únicamente a que el capital se apropie de una porción mayor del producto social. Antes bien, el factor clave de la divergencia se explica por lo que está ocurriendo en el interior de las rentas del trabajo. Entre los propios trabajadores se está ensanchando el abismo entre los que más ganan (directivos o “trabajadores capitalistas”) y las retribuciones medias del resto de los empleados. Un directivo de EE UU ganaba 30 veces más que un empleado medio en 1979; hoy alcanza 110 veces. En España esta brecha salarial también se ha manifestado. En el caso español, para el conjunto de las empresas que forman parte del Ibex 35, el sueldo de los ejecutivos mejor pagados supera noventa veces la remuneración del empleado medio. Resulta sangrante que - dado el elevadísimo nivel de desempleo y la contención salarial a la que se ha sometido al asalariado medio- en los últimos cuatro años de crisis las remuneraciones de los miembros de los consejos de administración de las grandes empresas y de los equipos de dirección hayan visto aumentar de este modo sus remuneraciones totales. Y lo que es peor, las remuneraciones estratosféricas de los directivos no tienen conexión con la evolución de los resultados de sus empresas ni tampoco con la remuneración que ofrecen a accionistas y propietarios.

Pero la alta dirección no sólo cobra más, sino que pagan menos impuestos. Otra de las causas del aumento de la desigualdad son las reformas regresivas que el neoliberalismo ha venido realizando continuadamente en el sistema tributario. La evolución del tipo impositivo medio que debe afrontar el 0,1% de los más ricos ha ido disminuyendo progresivamente desde la década de los sesenta en los EEUU, siendo –según Krugman- uno de los principales factores determinantes de la “gran divergencia” en la evolución de la renta de las diferentes clases sociales, rememorando los altísimos niveles de desigualdades de principios del siglo XX (lo que se denominó el período de la Gran Divergencia). En nuestro país, con unos tipos impositivos en el IRPF menores que en los países de nuestro entorno, la tendencia ha sido similar: una disminución progresiva del tipo aplicado a las rentas más elevadas.

En consecuencia, la combinación de la brecha salarial con un sistema fiscal cada vez más regresivo, ha propiciado unos niveles de desigualdad que no tienen precedentes recientes. El neoliberalismo ha resultado ser el camino más corto para lograr en el siglo XXI los peores resultados en materia de desigualdad de finales del siglo XIX.

Ahora bien, la desigualdad en el capitalismo es estructural y no se limita a la renta y a la riqueza. La desigualdad en nuestra sociedad es una desigualdad de recursos y poder, que no se agota en la subordinación de clase, sino que se refuerza con la desigualdad entre géneros, etnias, países, etc.

El colectivo Ioé acaba de realizar el breve informe «Crece la desigualdad en España» a partir de la última actualización de los datos del Barómetro social de España. En dicho informe se ofrecen datos para el periodo 1994-2010 de la evolución general de la distribución de la renta y la riqueza entre los hogares, el endeudamiento de las familias y el desigual reparto del trabajo doméstico y de cuidados entre hombres y mujeres.

Blog de la campaña de sensibilización «Cinco años. Cuando lo importante es también lo urgente»

Los cambios que actualmente se observan en la Tierra no tienen precedentes en la historia de la Humanidad. La enorme capacidad de la especie humana para modificar el planeta mediante la tecnología y la actividad económica ha conducido a una crisis ecológica sin precedentes de dimensiones globales.

Los cambios que actualmente se observan en la Tierra no tienen precedentes en la historia de la Humanidad. La enorme capacidad de la especie humana para modificar el planeta mediante la tecnología y la actividad económica ha conducido a una crisis ecológica sin precedentes de dimensiones globales.

La crisis energética se relaciona con dos de los principales problemas ambientales del momento actual: por un lado, con la proximidad del “pico del petróleo”, o punto de inflexión a partir del cual la extracción de petróleo por unidad de tiempo ya no podrá incrementarse; por otro lado, nos encontramos con el problema del cambio climático, cuyo origen se encuentra en la acumulación de gases de efectos invernadero provocados en su mayor parte por la combustión de los recursos fósiles.

Aunque los estudios relativos a la disponibilidad de recursos y reservas de petróleo son muy dispares, la mayoría de los analistas coinciden en que nos acercamos rápidamente a un momento en el que la extracción mundial de crudo, tras alcanzar un pico o máximo, iniciará su irreversible decadencia, con lo que en los próximos años el sector petrolífero no será capaz de seguir aumentando los suministros, y mucho menos a la velocidad necesaria para cubrir la demanda proyectada. Esta circunstancia provocará que los precios del petróleo entren en una espiral ascendente que terminará por trastocar en su raíz al actual esquema productivo. Cuando esto suceda, el ciclo de retroalimentación positivo que produjo la expansión de la “economía fosilista” durante toda la mitad del siglo XX cambiará de signo, agravando los problemas de la economía mundial. Ello afectará a innumerables ámbitos, desde el productivo hasta el de la geopolítica y la seguridad mundial. La necesidad de abandonar el modelo “petro-dependiente” sobre el que asentamos los estilos de vida actuales nos obliga a pensar alternativas y a compartir experiencias que muestren que es posible organizar una sociedad sin petróleo.

El calentamiento global es la otra cara de la crisis del modelo energético de origen fósil. El objetivo planteado en la cumbre de Copenhague en 2009 de limitar el calentamiento global a 2ºC se aleja. Según los climatólogos, si continuarán las tendencias en la acumulación de gases de efecto invernadero provocada en las últimas décadas, nos encontraríamos ante escenarios con incrementos de más de 6ºC en el próximo siglo, lo que supondría el fin de las sociedades tal y como hoy las conocemos.

Los problemas del agotamiento de recursos energéticos no renovables y del cambio climático ha calado en la sociedad, pero sin embargo aún no hay conciencia clara del estrechamiento de los tiempos de actuación. El tiempo de actuar es ahora. La acción es parte de la pedagogía. Desde estos presupuestos es posible proponer acciones inmediatas en relación a la crisis energética/ climática a partir de la conciencia de que, en el contexto de la crisis ambiental, “lo importante coincide hoy con lo urgente”.

El mundo educativo es consciente de las actitudes, capacidades y conocimientos que debe fomentar entre el alumnado para que estos puedan afrontar los retos que les plantea su futuro más inmediato. Aunque habitualmente se piensa esos desafíos de manera individual y en términos de salida profesional, la crisis energético/ climática es un desafío común que precisa de una sensibilización y respuesta colectiva que debe encontrar en la escuela las herramientas adecuadas. Para que no nos tengan que preguntar nuestros hijos: "¿por qué nos hicisteis nada cuando lo podías haber evitado?"

¿Qué podrás encontrar en el blog?

Un cuaderno de viaje –como el que se utilizaba en los barcos para relatar la travesía- donde podamos contar experiencias y compartir conocimientos, iniciativas y propuestas en la transición hacia una sociedad post- fosilista. Un espacio de recursos didácticos y prácticas educativas que sirva para animar a más gente en la respuesta a este desafío.

Datos del blog:

- Nombre del blog: 5 años para actuar. Crisis energética: cuando lo importante es también lo urgente

- Dominio: www.tiempodeactuar.es

- Fecha de lanzamiento: 1 de julio

Proyecto financiado por la Fundación biodiversidad

Rencuentro y despedida en Begoña

Dentro de la renovación de infraestructuras acometida por FUHEM desde hace varios años, a finales del presente curso escolar, el Colegio Begoña cerrará definitivamente. No obstante de la tristeza que implica este adiós, quienes han pasado por Begoña a lo largo de sus cincuenta años de andadura escolar han preparado algo especial: el encuentro de quienes quieran compartir la alegría y la añoranza de los recuerdos que se han ido acumulando en las aulas y los pasillos de este singular colegio del madrileño Barrio de la Concepción.

Aunque la cita es el viernes 15 de junio de 2012, ya se ha empezado a trabajar y a pedir la colaboración de los antiguos alumnos, profesores y de la comunidad escolar que ha formado parte del Colegio a su largo de su historia. Todos ellos están invitados a colaborar en la recopilación de fotos, documentos, comentarios y todo aquello que tenga que ver con la vida del Colegio Begoña.

Para ello, de momento, hay dos vías abiertas. La primera, el evento que se ha creado en Facebook, al frente del cual está Socorro Medina Lara, una antigua alumna de Begoña que tras trabajar como docente en varios centros de FUHEM, actualmente es profesora en Hipatia. Se puede acceder a la página desde este enlace.

También se pueden enviar los materiales al correo electrónico de Ángeles, una profesora de Begoña que ha abierto una cuenta de correo especial, que ya se empieza a llenar de recuerdos: angeles.cbego@gmail.com

Actualmente, el Colegio Begoña sólo cuenta con cursos de 2º de Bachillerato: alumnos que empezaron sus estudios en el Centro y a los que se ofreció la posibilidad de culminar toda la etapa, junto con otros que han llegado este curso… y que vivirán su primer y último curso en Begoña. En cuanto al personal fijo del Colegio, el curso que viene será recolocado en otros centros escolares de FUHEM.

Presente y pasado se dan la mano en un tiempo único: haciendo balance y recordando que el 15 de junio de 2012, tienen una cita ineludible en Begoña.

Aprender en el Aula de las estrellas

El Colegio ha dotado al “Aula de las estrellas” con una pizarra digital interactiva y ordenadores personales que permiten aprovechar la potencialidad educativa de los recursos TIC mediante programas específicos adaptados para estos alumnos. Uno de los cinco proyectos de innovación aprobados por FUHEM en la última convocatoria, tiene precisamente como objetivo desarrollar actividades innovadoras, creadas por alumnos de ESO, que de este modo se implican también en apoyar la inclusión de sus compañeros en el Colegio.

Precisamente, los trabajos que han hecho los alumnos de 1º de ESO en las clases de Tecnología son los que ahora se usan en el "Aula de las estrellas"… una experiencia que ha recogido el diario El País, en su edición de Madrid, en un reportaje y un video que explica todo este proceso, al que se puede acceder desde este enlace.

Un poco de historia

Como publicamos en el último número de Noticias FUHEM Intercentros, en el segundo trimestre del curso 2010/11, conociendo la necesidad de ampliar en el distrito de Retiro la oferta para la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales, el Equipo Directivo de Montserrat 1 presentó al Claustro y al Consejo Escolar del Colegio una propuesta para solicitar a la Consejería de Educación la implantación de un Aula TGD (Trastornos Generalizados del Desarrollo).

La propuesta fue aprobada por unanimidad en ambos órganos y al finalizar el curso, la Consejería confirmó la aceptación del proyecto, que comenzó su andadura en septiembre con cinco alumnos/as: tres en educación infantil y dos en primaria (dos de ellos ya estaban escolarizados en el Colegio y gracias a la implantación de este recurso, se mejoraba la calidad de su atención educativa). En enero, se incorporó al aula un niño más de infantil.

Al implantar este programa, la Administración considera a Montserrat como centro de escolarización preferente para alumnos con trastorno de espectro autista (TEA), y recibe la dotación de recursos humanos especializados contemplada para estas aulas. Además, se recibe apoyo y seguimiento desde el equipo específico TGD de la Consejería de Educación.

Un primer balance

La positiva experiencia del aula estable para niños con autismo desarrollada en el Colegio con la Asociación ALEPH durante los últimos tres cursos, había ayudado a comprender como estos programas de inclusión educativa favorecen no sólo a los alumnos y alumnas de estas aulas y a sus familias, sino a sus compañeros que tienen la suerte de convivir y de compartir con ellos su escolarización en el Centro, y al conjunto de la comunidad educativa.

En definitiva, con el Aula de las estrellas, el Colegio Montserrat 1 ratifica y amplía su compromiso con la atención a la diversidad y la inclusión educativa, reafirmando los valores de FUHEM y la práctica de la educación como herramienta para la compensación de desigualdades.

25 y 26 de abril: Jornadas educativas

Son muchas las preguntas y reflexiones que se han escuchado a lo largo de estas sesiones cuyo debate inicial se había articulado en torno a interrogantes como los siguientes: ¿Proporciona el Sistema Educativo español una preparación adecuada a sus alumnos para su integración en el mercado laboral? ¿Da respuestas a las necesidades y expectativas de los jóvenes? ¿Facilita su integración en la sociedad? ¿Facilita la continuación dentro del sistema realizando estudios no obligatorios y completando así su formación?

Estas Jornadas se han desarrollado siguiendo el Programa:

Miércoles, 25 de abril de 2012

16.30 horas. Recepción de los participantes y entrega de documentación.

17.00 horas. Inauguración a cargo de: Ángel de Miguel Casas, (Director de Formación Profesional del MECD); Francisco López Rupérez, (Presidente del Consejo Escolar del Estado); Pablo Gutiérrez Del Amo, (Redactor Jefe de Escuela); Manuel Méndez, (Presidente del FEAEM); Víctor Manuel Rodríguez, (Director de FUHEM Educación).

17.30 horas. Presentación de las jornadas y materiales.

18.30 horas. Mesa Debate: ¿Hacia un nuevo Bachillerato? Con la intervención de: Francisco López Rupérez, (Presidente del Consejo Escolar del Estado); Patricio de Blas Zabaleta, (Profesor de Historia y miembro del colectivo Lorenzo Luzuriaga); y Víctor Manuel Rodríguez, (Director de FUHEM Educación).

19.30 horas. Participación del público ante los dos conferenciantes por turno de palabra.

Jueves, 26 de abril de 2012

17.00 horas. Mesa redonda sobre la Formación Profesional y su futuro. ¿FP dual? Con la participación de Isidoro Gil, (representante de los Salesianos); Carlos de la Higuera, (Director General de la Cooperativa GSD Gredos-San Diego); Marino Herranz, (Presidente del Consejo Escolar de Castilla-León); Eva Sippola, (Agregada Cultural de la Embajada de Finlandia). Modera: Pablo Gutiérrez Del Amo, (Redactor Jefe de ESCUELA).

19.00 horas. Mesa redonda: organizaciones sociales ante la FP dual. Con las intervenciones de: Francisco Javier Carrascal García, (representante de ANPE); Mª Teresa Muñoz Rodríguez, (representante de UGT); Fernando Puig-Samper, (representante de CCOO); Mª Luisa Núñez Fernández, (representante de CSI-F).

20.00 horas. Debate entre los asistentes e integrantes de la mesa redonda. Modera: Santiago Sánchez Martín, Vicepresidente de FEAE Madrid.

20.30 horas. Acto de clausura a cargo del Presidente del Consejo Escolar del Estado y el Presidente de FEAE Madrid.

DOSSIER: África, última frontera

Dossier África, última frontera

Dossier África, última frontera

Boletín ECOS, núm. 18, junio 2012.

Este número del boletín ECOS aborda una cuestión con perspectiva geográfica: África, continente olvidado en muchas ocasiones, explotado la mayoría de las veces. Óscar Mateos reflexiona sobre el papel de África en la geopolítica global; Jesús García-Luengos se centra en el papel de los recursos naturales; Mercedes Jiménez examina las políticas migratorias basadas en la deslocalización de las fronteras en países del norte de África; y Pedro Sanz y José García Botía repasan las redes de solidaridad con el continente. El monográfico se completa con una selección de recursos que ofrece el Centro de Documentación Virtual, Susana Fernández.

Puedes acceder al texto completo del dossier África, última frontera o a los artículos y la selección de recursos por separado:

Oscar Mateos

África subsahariana ha experimentado en los últimos años importantes transformaciones internas (políticas, económicas y sociales) y externas (adaptación al nuevo orden multipolar y creciente presencia de los países emergentes en su territorio). El artículo valora si estos cambios suponen una mejora de las condiciones socioeconómicas para la mayoría de la población y si nos encontramos o no ante una nueva era de mayor justicia y bienestar para el conjunto de la región

Jesús García-Luengos

La explotación de los minerales e hidrocarburos de la región subsahariana está controlada por empresas multinacionales y elites locales que aprovechan las carencias de las reglas de juego de la gobernanza internacional para perpetuar sus dinámicas lucrativas, al margen de la gran mayoría de las poblaciones locales. Esta problemática tiene cada vez más peso en la agenda internacional. El establecimiento de normas de obligado cumplimiento es una vía esencial para progresar en esta cuestión.

Mercedes Jiménez

Desde principios del año 2000 se está consolidando en el Mediterráneo un proceso de externalización de las fronteras europeas al sur y al este. La autora analiza estos mecanismos de externalización desde cuatro aspectos: el legislativo, el procedimental, el institucional y el conceptual.

La solidaridad España-África negra

José García Botía y Pedro Sanz

El artículo reflexiona sobre los diferentes diagnósticos de la realidad, sensibilidades y tipos de compromiso que tienen las organizaciones de solidaridad españolas con presencia en este continente a través del análisis de las páginas web de 86 organizaciones y plataformas españolas de solidaridad que trabajan con África subsahariana.

SELECCIÓN DE RECURSOS: África

Susana Fernández Herrero

El Centro de Documentación Virtual del área ecosocial de FUHEM ofrece, en esta ocasión, una recopilación de recursos que incluye: artículos, revistas, documentos, material audiovisual, páginas web de organizaciones especializadas, referencias bibliográficas y blogs sobre el continente africano.

África: referencias bibliográficas

África: publicaciones periódicas

Otros Dossieres sobre control de recursos:

Fracking: hacia las nuevas fronteras del extractivismo fósil, Pedro Prieto, Elisa Moreu, Samuel Martín-Sosa y Elvira Cámara, Susana Fernández Herrero, septiembre 2016.

Postextractivismo: alternativas a un modelo agotado, IPPM, Luis Vittor, Hoinathy Remadji, Alberto Acosta, Ernest García, Jesús García-Luengo, Susana Fernández Herrero, julio 2012.

Conflictos socioecológicos, Joan Martínez Alier, Mariana Walter, Marica Di Pierri, Guillaume Fontaine, Susana Fernández Herrero, marzo 2009.

El petróleo y sus implicaciones Ecosociales, Ramón Fernández Durán, Michael T. Klare y Christofer Flavin, Susana Fernández Herrero, junio 2008.

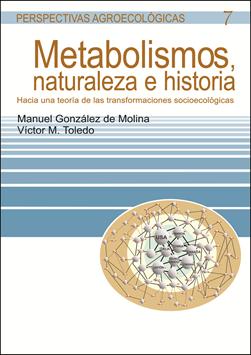

Presentación del libro «Metabolismos, naturaleza e historia»

Las corrientes hegemónicas en las ciencias sociales siguen siendo tributarias de la ilusión metafísica que embargó la modernidad y que separó al ser humano de la naturaleza, generando una ficción antropocéntrica que aún persiste. Este libro está dedicado a establecer las bases de la necesaria reconciliación del discurso y la práctica de las ciencias sociales con el mundo físico y biológico. La historia, que estudia la especie humana desde su aparición sobre la Tierra, resulta un campo de conocimiento especialmente indicado para ello.

Las corrientes hegemónicas en las ciencias sociales siguen siendo tributarias de la ilusión metafísica que embargó la modernidad y que separó al ser humano de la naturaleza, generando una ficción antropocéntrica que aún persiste. Este libro está dedicado a establecer las bases de la necesaria reconciliación del discurso y la práctica de las ciencias sociales con el mundo físico y biológico. La historia, que estudia la especie humana desde su aparición sobre la Tierra, resulta un campo de conocimiento especialmente indicado para ello.

Este esfuerzo de reconciliación parte de la consideración del sistema social como una parte más de los sistemas naturales. Propone y desarrolla, además, el concepto de metabolismo social pues toda sociedad humana produce y reproduce sus condiciones materiales de existencia a partir de su metabolismo con la naturaleza. Este comprende el conjunto de procesos por medio de los cuales los seres humanos organizados en sociedad, de su situación en el espacio y en el tiempo, se apropian, circulan, transforman, consumen y excretan, materiales y o energías provenientes del mundo natural, así como el ensamblado de elementos intangibles (visiones, conocimientos, instituciones, reglas, etc.) que los soportan y con los cuales se determinan recíprocamente. Una propuesta que, en fin, intenta generar una nueva teoría del cambio histórico.

Manuel González de Molina es especialista en Historia Ambiental y Agroecología y profesor en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España). Víctor Manuel Toledo es especialista en Etnoecología, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (campus Morelia) y profesor de la Universidad Internacional de Andalucía, España.

Santiago Álvarez Cantalapiedra, director de FUHEM Ecosocial presentará el acto, que contará con la presencia de Manuel González de Molina y los comentarios de Enric Tello, catedrático del Departamento de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Barcelona, y Óscar Carpintero, profesor del Departamentode Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid.

Lunes, 23 de abril, 19h.

FUHEM Ecosocial (c/Duque de Sesto, 40, Madrid)

Hipatia: curso 2012/13

Reunión para nuevas familias para alumnos/as de todas las etapas

El lunes 16 de abril de 2012 se ofrecerá en Hipatia una reunión para las nuevas familias que estén interesadas en matricular a sus hijos/as en las etapas de Infantil (segundo ciclo), Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional. El horario y el lugar de estas reuniones será:

- A las 16.45 horas: reunión para Infantil y Primaria (en el edificio Rojo o Azul, por determinar).

- A las 18.00 horas: reunión del resto de etapas en el edificio Verde.

Reunión para nuevas familias de primer ciclo de Infantil

El jueves, 1 de marzo de 2012, se ofreció una reunión para familias nuevas que están interesadas en matricular a sus hijos/as en el primer ciclo de Educación Infantil (de cero a tres años) en Hipatia para el curso 2012/13.

La reunión tuvo lugar a las 17.00 horas, en el edificio de Educación Infantil (edificio Azul), de la Ciudad Educativa Hipatia.

Preinscripciones para todas las etapas

Desde el 15 de febrero hasta el 15 de marzo de 2012 (ambos inclusive), está abierto el plazo para realizar la preinscripción de alumnos para todas las etapas educativas que se ofertan en Hipatia: Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y distintas opciones de Formación Profesional. Con la excepción del primer ciclo de Educación Infantil, todas las etapas son concertadas.

Aquellas familias interesadas en matricular a sus hijos/as en Hipatia, pueden rellenar el formulario de preinscripción y entregarlo personalmente en el centro escolar o bien remitirlo, una vez cumplimentado, por correo electrónico a las direcciones: secretaria@hipatia-fuhem.es o secretaria@crivas.fuhem.es.

Información relativa al curso 2012/13

Toda la información relativa a la matrícula y admisión de alumnos nuevos para el curso 2012/13, se irá actualizando en la zona habilitada en esta página web para el curso 2012/13.

A partir del 7 de marzo de 2012, se publicarán las fechas para las reuniones informativas que el centro Hipatia ofrecerá a las familias interesadas en conocer su proyecto educativo.

La crisis capitalista y el deseo de democracia

La política ha sido secuestrada por la economía, ante la que se inclinan los parlamentos, las instituciones, la cultura, el conocimiento y hasta el amor. El capitalismo ni siquiera en sus períodos de crecimiento puede generalizar la democracia como procedimiento de gestión y en períodos de crisis o de recesión, la democracia es el único procedimiento de gestión verdaderamente incompatible con el capitalismo. El movimiento 15 M, réplica sísmica de la primavera árabe, se inscribe en la misma falla tectónica de la crisis capitalista y revela la globalización de las respuestas frente a la globalidad de la agresión. Retenida lejos de los centros de decisión, despreciada o sobreexplotada en el mercado laboral, moldeada por hábitos homogéneos de consumo, la juventud ha acabado por convertirse (en Europa y en el mundo árabe) en una “clase social” transmediterránea que, por sus propias características materiales, no reconoce límites de edad.

La política ha sido secuestrada por la economía, ante la que se inclinan los parlamentos, las instituciones, la cultura, el conocimiento y hasta el amor. El capitalismo ni siquiera en sus períodos de crecimiento puede generalizar la democracia como procedimiento de gestión y en períodos de crisis o de recesión, la democracia es el único procedimiento de gestión verdaderamente incompatible con el capitalismo. El movimiento 15 M, réplica sísmica de la primavera árabe, se inscribe en la misma falla tectónica de la crisis capitalista y revela la globalización de las respuestas frente a la globalidad de la agresión. Retenida lejos de los centros de decisión, despreciada o sobreexplotada en el mercado laboral, moldeada por hábitos homogéneos de consumo, la juventud ha acabado por convertirse (en Europa y en el mundo árabe) en una “clase social” transmediterránea que, por sus propias características materiales, no reconoce límites de edad.

Acceso a «La crisis capitalista y el deseo de democracia», de Santiago Alba Rico

CINEMA COMPROMISO: la Semana del Cine en Lourdes

Además del visionado de diferentes películas que giran en torno a la temática de la participación, el compromiso o la cooperación, tales como “Héroes”, “Cuenta conmigo”, “Yamakasi” o “También la lluvia”, todos los cursos participarán la tarde del martes y del jueves en diferentes talleres: construcción de zootropos y taumátropos, diseño de camisetas, karaoke y canción colectiva en lengua extranjera, composición de bandas sonoras originales, acercamiento a un plató de televisión, etc.

Como novedad este año, los niños y niñas de Educación Infantil y Primaria disfrutarán también de películas de animación.

Como colofón, todos y todas, profesores y alumnos, pasarán por un “photo-call” debidamente ataviados y caracterizados. ¡Una semana de película!

Campamentos de verano 2012