FUHEM publica “Caminos de innovación”, recopilación de los últimos proyectos

“Caminos de innovación”, publicado dentro de la colección editorial de FUHEM “Ayuda a la Comunidad Educativa” es una recopilación de los proyectos de Innovación Educativa que desarrollaron los colegios de FUHEM el curso 2014/15: Hipatia, Lourdes y Montserrat; y también proyectos “Intercentros”, que impulsan profesionales de varios colegios y se desarrollan en todos ellos.

“Caminos de innovación”, publicado dentro de la colección editorial de FUHEM “Ayuda a la Comunidad Educativa” es una recopilación de los proyectos de Innovación Educativa que desarrollaron los colegios de FUHEM el curso 2014/15: Hipatia, Lourdes y Montserrat; y también proyectos “Intercentros”, que impulsan profesionales de varios colegios y se desarrollan en todos ellos.

Una vez más, los ofrecemos en doble formato: reunidos en un libro, disponible en nuestra librería; y como cuadernillos sueltos y descargables en formato pdf en nuestra web. Los cuadernillos ofrecen un amplio resumen de cada proyecto, organizado en una estructura común para facilitar su lectura (justificación, objetivos, destinatarios y participantes, desarrollo y evaluación), a los que se añaden sugerencias didácticas que no sólo queremos que animen, sino que ayuden a otros profesionales a aplicarlos en sus ámbitos de trabajo. Además, en la web, en algunos casos, este material se complementará con anexos o recursos adicionales que han sido resultado de los propios proyectos o bien, que pueden servir de apoyo para docentes interesados en poner en marcha iniciativas similares.

¿Qué entendemos por innovación educativa en FUHEM?

Víctor M. Rodríguez Muñoz, Director del Área Educativa, lo explica en la Introducción a esta publicación. “Nos parece oportuno reivindicar las ideas que subyacen desde hace algunos años a las propuestas y proyectos de innovación que se generan y materializan en nuestros centros educativos. Por ejemplo, la importancia de que estas iniciativas no sólo contemplen aspectos relacionados con el cómo enseñar y aprender, sino que cuestionen también los fundamentos de lo que se enseña y se aprende: de las competencias, los objetivos y los contenidos del aprendizaje. O la necesidad de que las iniciativas de innovación respondan con claridad a las demandas y expectativas de los centros y sean impulsadas por los propios docentes, a través de sus órganos de coordinación y participación o incluso a través de estructuras de trabajo conjunto mucho más informales”.

Los proyectos que compartimos a través de esta publicación y de nuestra página web, cumplen con creces estos criterios: abarcan muchos ámbitos distintos de la práctica educativa, de los más competenciales a los metodológicos; de los que se desarrollan a través de un viaje o los que procuran una modificación de los espacios en el centro…y, en todos los casos, responden a iniciativas propias de los equipos docentes que han decidido sugerir, promover y desarrollar cambios y nuevas formas de hacer que consideraban necesarios en cada uno de sus colegios.

A lo largo del curso 2014/15, se desarrollaron un total de 20 proyectos en los centros de FUHEM, que contaron con la participación de un total de 90 profesionales del profesorado y el PAS; así como con la intervención de otros miembros de la Comunidad Educativa y Social, un incontable número de alumnos y alumnas de los niveles y grupos a los que iban dirigidos. De todos ellos, os presentamos 13 de estos proyectos, dado que algunos han sido difíciles de plasmar en este formato. Se ofrecen proyectos vinculados a asignaturas como educación física, lengua, ciencias naturales, música, humanidades o cultura audiovisual. También hay proyectos enfocados a las metodologías cooperativas, determinadas prácticas de convivencia, la educación inclusiva, la revisión curricular, el uso de las TIC o la implantación de un determinado modelo de bilingüismo.

El resultado de un largo proceso de aprendizaje

Los “Proyectos de innovación educativa” son una de las señas de identidad de FUHEM, que todos los cursos escolares abre una convocatoria dirigida a su plantilla con el fin de recibir sus propuestas. Todas ellas son evaluadas por una comisión de valoración encargada de seleccionar los proyectos que se llevarán adelante, a los que se asigna una dotación económica. A partir de ahí, los equipos se ponen manos a la obra. Cuando los proyectos se cierran, se solicitan las memorias, los materiales adicionales… con el fin de darles difusión en un proceso de trabajo que supone un cierto desfase entre la realización y finalización y su comunicación pública, que se hace por dos vías: nuestra página web y una publicación que recopila todas las actividades.

Ahora, más de un año después del inicio del proceso, nuestros Proyectos de Innovación son de todos vosotros, porque nuestra intención es sumar acompañantes para estos caminos de innovación educativa que transitamos.

Editorial

2017 será otro año especial para FUHEM. Ya lo anunciamos. El 50º aniversario era una excusa para revisar nuestra trayectoria y coger impulso, aprovechar lo mejor del trabajo desarrollado y lanzarnos a cumplir nuevos años y nuevas metas. Entre ellas, la de cambiar de sede: trasladar los locales de la calle Duque de Sesto, donde hemos estado unos veinte años, a un nuevo emplazamiento, aprovechando el espacio de la planta sótano del Colegio Santa Cristina.

¡Volvemos a nuestras raíces! Volvemos a unos bloques que fueron diseñados y construidos por la promotora inmobiliaria del Hogar del Empleado, cuando la ciudad de Madrid se ensanchaba para acoger a una población creciente; cuando no había una red de colegios que permitiera dar cobertura a esas nuevas familias que llegaban a nuevos barrios donde todo estaba por hacer.

Santa Cristina, al igual que otros colegios de FUHEM, se convirtió en un espacio pionero, dispuesto a ofrecer una educación diferente y a tejer lazos y a comprometerse con esa amplia comunidad vecinal y social en la que las nuevas viviendas y el colegio, como núcleo central de convivencia, creaban el lugar y favorecían los vínculos.

FUHEM vuelve a casa, y lo hace recuperando mucho de esa vocación inicial. Con la idea de aportar vida y pensamiento al barrio, con la ilusión de crecer junto a otras entidades que están construyendo una realidad más solidaria, más comprometida con el otro, más consciente de la necesidad de transformar el entorno entre todos y todas.

Estamos acabando las obras de remodelación; estamos empezando a meter en cajas todo el material y toda la documentación que una Fundación con más de 400 profesionales y más de 4.500 alumnos y alumnas requieren; estamos construyendo un espacio que aspiramos a abrir a todo el barrio y a todo aquel dispuesto a sumarse. Con nosotros, además de las oficinas, llegará también “Espacio Abierto”, la sala de usos múltiples donde desde abril de 2012, FUHEM ha celebrado conferencias, presentaciones de libros, sesiones de cine-fórum, debates y coloquios que insisten en las cuestiones que nos preocupan: la sostenibilidad, la cohesión social y la calidad de la democracia, y todo ello, atravesado por una vocación educativa y crítica con la situación que vivimos. Una vez cerrados los espacios escolares, una vez concluidas las etapas de la enseñanza obligatoria y post-obligatoria, FUHEM quiere seguir siendo un espacio de aprendizaje y esa vocación impregnará también nuestra nueva sede. Os esperamos, a partir de enero de 2017, en nuestro nuevo local, situado en la Avenida de Portugal, nº 79 (posterior).

A través de nuestra página web y de las redes sociales os iremos contando las novedades y, en cuanto estemos preparados, abriremos las puertas con deseo de seguir construyendo comunidad.

Suplantación. (Colegio Lourdes)

El Colegio Lourdes está muy cerca de la Casa de Campo de Madrid. Un centro que reflexiona y actúa sobre el entorno que le rodea se preguntó qué pasaría si los espacios vacíos, zonas degradadas y en desuso de la Casa de Campo fueran “replanteadas” como jardines, huertos, senderos, espacios de reflexión, de memoria y relación entre los ciudadanos.

El Colegio Lourdes está muy cerca de la Casa de Campo de Madrid. Un centro que reflexiona y actúa sobre el entorno que le rodea se preguntó qué pasaría si los espacios vacíos, zonas degradadas y en desuso de la Casa de Campo fueran “replanteadas” como jardines, huertos, senderos, espacios de reflexión, de memoria y relación entre los ciudadanos.

Los resultados se explican en este proyecto, desarrollado en la etapa de Bachillerato: un proceso creativo que incluye diversas intervenciones llevadas a cabo por los estudiantes en la Casa de Campo.

Para conocer en detalle la justificación, los objetivos, el desarrollo y la evaluación de este proyecto, puedes descargar el resumen del mismo: “Suplantación” (archivo en pdf).

El desarrollo del proyecto puede visualizarse en el siguiente vídeo, rodado en la Casa de Campo de Madrid y trabajando sobre la pregunta ¿Qué pasaría si los espacios vacíos, zonas degradadas y en desuso de la Casa de Campo fueran replanteados, suplantados, para nuevos usos?

Guía para la ecosocialización de los centros de FUHEM. (Proyecto FUHEM Intercentros)

Para el Proyecto Educativo de FUHEM, los contenidos ecosociales son centrales, tan centrales como las matemáticas o la lengua. Esta visión implica que los centros escolares se deben transformar, pues estas temáticas están lejos de tener actualmente este espacio protagonista.

Para el Proyecto Educativo de FUHEM, los contenidos ecosociales son centrales, tan centrales como las matemáticas o la lengua. Esta visión implica que los centros escolares se deben transformar, pues estas temáticas están lejos de tener actualmente este espacio protagonista.

La “ecosocialización” de los centros consistiría en que, en el corazón de su currículo, se trabaje la profundización de la democracia, la cohesión social y la sostenibilidad. Por supuesto, no en exclusiva. Y este proyecto muestra los objetivos de un currículo Ecosocial en el que estamos trabajando para compartirlo más allá de nuestros colegios.

Para conocer en detalle la justificación, los objetivos, el desarrollo y la evaluación de este proyecto, puedes descargar el resumen del mismo: “Guía para la 'ecosocialización' de los centros de FUHEM” (archivo en pdf).

La escuela actual. (Colegio Lourdes)

El título completo de este proyecto de innovación realizado en el Colegio Lourdes, “La escuela actual. Redefinición y co-construcción de conocimientos” apunta al principal objetivo del mismo, que consiste en poner en práctica, desarrollar y sistematizar una nueva metodología de trabajo en la escuela y, más concretamente, en la materia de música en la etapa de ESO.

El título completo de este proyecto de innovación realizado en el Colegio Lourdes, “La escuela actual. Redefinición y co-construcción de conocimientos” apunta al principal objetivo del mismo, que consiste en poner en práctica, desarrollar y sistematizar una nueva metodología de trabajo en la escuela y, más concretamente, en la materia de música en la etapa de ESO.

A través de la nueva propuesta metodológica, se pretende que el alumnado participe activamente en la redefinición de sus estructuras de conocimiento y que sean ellos mismos quienes construyan sus propios aprendizajes.

Este proyecto, que surge para dar continuidad al desarrollado en el curso 2013/14 titulado “Taller participativo y colaborativo de nuevas narraciones y medios digitales: fotografía,

audio, video y redes”, permite que alumnos y alumnas se apropien de diversas competencias, conocimientos, valores y destrezas, a partir de una participación altamente comprometida, tanto con las actividades como con los contenidos de esas actividades.

Para conocer en detalle la justificación, los objetivos, el desarrollo y la evaluación de este proyecto, puedes descargar el resumen del mismo: “La escuela actual" (archivo en pdf).

Proyecto #ECO. Ejercicio físico para tratar contenidos ecosociales. (C.E.M. Hipatia)

Bajo el título completo de "Proyecto #ECO. Aprendizaje a través del ejercicio físico para tratar Contenidos Ecosociales", este proyecto de innovación, llevado a cabo por el profesorado de Educación Física y Psicomotricidad del Colegio Hipatia, sirvió para introducir cuestiones del ámbito Ecosocial, en línea con el Proyecto Educativo de FUHEM y con la LOMCE, que hacen referencia a la necesidad de fomentar la interdisciplinariedad y la transversalidad de los contenidos.

Bajo el título completo de "Proyecto #ECO. Aprendizaje a través del ejercicio físico para tratar Contenidos Ecosociales", este proyecto de innovación, llevado a cabo por el profesorado de Educación Física y Psicomotricidad del Colegio Hipatia, sirvió para introducir cuestiones del ámbito Ecosocial, en línea con el Proyecto Educativo de FUHEM y con la LOMCE, que hacen referencia a la necesidad de fomentar la interdisciplinariedad y la transversalidad de los contenidos.

En el marco de este proyecto, se elaboraron unidades didácticas destinadas a todas las etapas educativas.

Los objetivos del proyecto fueron:

- Desarrollar un material didáctico para el área de Educación Física que permita adquirir en el alumnado participante competencias y contenidos ecosociales, utilizando el movimiento y la motricidad como vehículo conductor para facilitar estos aprendizajes.

- Poner en práctica el material didáctico desarrollado.

Para conocer en detalle la justificación, los objetivos, el desarrollo y la evaluación de este proyecto, puedes descargar el resumen del mismo: “Proyecto #ECO. Aprendizaje a través del ejercicio físico para tratar contenidos ecosociales” (archivo en pdf).

Programación de ‘Apps’ y videojuegos en educación. (Colegio Montserrat)

Este proyecto de innovación, desarrollado en el Colegio Montserrat, parte de los contenidos de las asignaturas de Informática de 4º de ESO y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de 1º de Bachillerato, para plantear al alumnado un reto ‘inter-etapas’.

Este proyecto de innovación, desarrollado en el Colegio Montserrat, parte de los contenidos de las asignaturas de Informática de 4º de ESO y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de 1º de Bachillerato, para plantear al alumnado un reto ‘inter-etapas’.

A los más mayores se les hace ver que pueden ser creadores de sus propios videojuegos y de aplicaciones para dispositivos móviles, las ya habituales y omnipresentes ‘Apps”. El resto consiste en que desarrollen aplicaciones y juegos con los que el alumnado de Primaria pueda aprender contenidos y desarrollar habilidades de su etapa.

Para conocer en detalle la justificación, los objetivos, el desarrollo y la evaluación de este proyecto, puedes descargar el resumen del mismo: “Programación de ‘Apps’ y videojuegos en educación” (archivo en pdf).

Familias construyendo, niños jugando, todos aprendiendo (C.E.M. Hipatia)

Pensando que las tareas de “mesa y silla” ocupan a veces el tiempo del movimiento y el juego, este proyecto, desarrollado en Hipatia, para su etapa de Educación Infantil, aspira a una escuela deseada, en la que descubrir un punto de encuentro entre las necesidades de niños y niñas, familias, tutores y tutoras y la propia escuela.

Pensando que las tareas de “mesa y silla” ocupan a veces el tiempo del movimiento y el juego, este proyecto, desarrollado en Hipatia, para su etapa de Educación Infantil, aspira a una escuela deseada, en la que descubrir un punto de encuentro entre las necesidades de niños y niñas, familias, tutores y tutoras y la propia escuela.

Con este deseo se diseñaron y se hicieron recursos didácticos para el aula. Estos recursos se pueden materializar en juegos de suelo, mesa, materiales para el aula… que serán la base de un tipo concreto de juego (juego simbólico, juego de reglas, juegos para trabajar las emociones...), que generarán o provocarán aprendizajes significativos y la generalización de los mismos.

En el marco del proyecto, se realizaron aquellos materiales que no son fáciles de encontrar y que sirven de base para introducir un proyecto, crear un conflicto cognitivo y promover un trabajo de manera cooperativa, materiales hechos a la medida de lo que se está investigando en las aulas y que tienen muy presente la atención a la diversidad del alumnado.

Para conocer en detalle la justificación, los objetivos, el desarrollo y la evaluación de este proyecto, puedes descargar el resumen del mismo: “Familias construyendo, niños jugando, todos aprendiendo” (archivo en pdf).

Enseñar lengua desde textos escritos. (C.E.M. Hipatia)

Este proyecto, desarrollado en el Colegio Hipatia, constituye una propuesta dirigida a la etapa de Educación Primaria para trabajar el área de Lengua sin libros de texto.

Este proyecto, desarrollado en el Colegio Hipatia, constituye una propuesta dirigida a la etapa de Educación Primaria para trabajar el área de Lengua sin libros de texto.

Sus resultados han sido posibles gracias al período de reflexión llevado a cabo y a la elaboración de varias unidades didácticas que recogen todos aquellos aspectos que desde el currículo escolar y desde las concepciones del equipo eran esenciales para conseguir una mejor competencia en lengua oral y lengua escrita desde un enfoque comunicativo de la lengua.

Desde este planteamiento, el texto escrito se convierte en la unidad básica de comunicación, a partir del cual se abordan todos los contenidos esenciales para desarrollar una buena competencia lectora. Para conocer en detalle la justificación, los objetivos, el desarrollo y la evaluación de este proyecto, puedes descargar el resumen del mismo: “Enseñar lengua desde textos escritos” (archivo en pdf).

También puedes ver un pequeño ejemplo del desarrollo de este proyecto de innovación en estos dos pequeños vídeos realizados con los alumnos y alumnas de esta clase de Primaria donde los chicos y chicas desarrollan la actividad y realizan una pequeña autoevaluación.

Discovering New York / Descubriendo Madrid. (Colegio Montserrat)

Este proyecto, cuyo nombre completo es “Discovering New York with our American Friends”, y su traducción y adaptación recíproca, “Descubrimos Madrid con nuestros amigos españoles”, propone el encuentro de alumnado de 1º de la ESO del Colegio Monserrat con los del centro The Math and Science Exploratory School de Nueva York.

Este proyecto, cuyo nombre completo es “Discovering New York with our American Friends”, y su traducción y adaptación recíproca, “Descubrimos Madrid con nuestros amigos españoles”, propone el encuentro de alumnado de 1º de la ESO del Colegio Monserrat con los del centro The Math and Science Exploratory School de Nueva York.

A través de un proyecto bilingüe (inglés/español) y de la metodología de trabajo por proyectos, que implica la obtención de información y conocimiento de conceptos, procesos, manejo de herramientas, actitudes y habilidades que forman parte de los programas curriculares, se promueve el conocimiento de otras culturas a través del trabajo cooperativo y la implementación de herramientas TIC. Las tecnologías de la comunicación y la información son la base para un “viaje virtual” Madrid-Nueva York.

Los propios alumnos de ambos centros asumen una experiencia de trabajo que, partiendo de un eje central trazado entre las dos ciudades, articule otros conocimientos y los recursos necesarios para su aprendizaje. El proyecto consiste en el diseño, creación, aplicación y evaluación de un proyecto bilingüe que promueva el conocimiento de otras culturas a través del trabajo cooperativo y la implementación de herramientas TIC.

Aunque hay muchos procesos y trabajos intermedios, el resultado final de este proyecto se puede ver en este enlace.

Para conocer en detalle la justificación, los objetivos, el desarrollo y la evaluación de este proyecto, puedes descargar el resumen del mismo: “Discovering New York / Descubriendo Madrid” (archivo en pdf).

Esperando a Lizeth. (Colegio Lourdes)

Este proyecto de innovación educativa es también un proyecto solidario, desarrollado por el profesorado de todas las etapas educativas del Colegio Lourdes, que contribuyó a hacer posible el sueño de Lizeth.

Este proyecto de innovación educativa es también un proyecto solidario, desarrollado por el profesorado de todas las etapas educativas del Colegio Lourdes, que contribuyó a hacer posible el sueño de Lizeth.

¿Quién es Lizeth? Una de las educadoras de Los 2 patitos, una casa de niñas y niños ubicada en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Ella, que se está preparando para asumir tareas de mayor responsabilidad en su escuela, es muy joven y tiene un sueño: viajar a España para conocer otros proyectos educativos. ¿Cómo se encuentra con el Colegio Lourdes? La Asociación Tiluchi, que sostiene desde hace más de veinte años este proyecto desde España y era ya conocida por la comunidad escolar del Colegio Lourdes, solicitó una estancia formativa de Lizeth en sus aulas de Infantil y primeros cursos de Primaria.

Esta solicitud de ayuda fue vista por el equipo docente del Colegio Lourdes como una posibilidad de aprendizaje para sus alumnas y alumnos. Vieron en el viaje de Lizeth una gran oportunidad para provocar una explosión de curiosidad infantil por un país desconocido. Así surgió este proyecto de cooperación, de intercambio de aprendizajes, de conocimiento mutuo de dos realidades sociales y educativas, lejanas geográficamente, pero cercanas en valores y sueños.

Para conocer en detalle la justificación, los objetivos, el desarrollo y la evaluación de este proyecto, puedes descargar el resumen del mismo: “Esperando a Lizeth” (archivo en pdf).

Montserrat gana las II Ciberolimpiadas de centros escolares

El Colegio Montserrat se ha proclamado vencedor de las II Olimpiadas de Ciberseguridad, CyberOlympics 2016, para centros educativos de España organizadas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

El Colegio Montserrat se ha proclamado vencedor de las II Olimpiadas de Ciberseguridad, CyberOlympics 2016, para centros educativos de España organizadas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

La fase final se desarrolló en el marco de Cybercamp 2016, que tuvo lugar desde el 1 al 4 de diciembre en la ciudad de León. Esta iniciativa es uno de los cometidos que el Plan de Confianza en el ámbito Digital, englobado dentro de la Agenda Digital de España. CyberCamp es el lugar de encuentro para que jóvenes talentos, familias, emprendedores y todos los interesados en la #ciberseguridad, muestren su talento en materia de seguridad informática, al tiempo que se ensalza el potencial existente en las aulas y se captan “cibertalentos”.

CyberOlympics 2016 ha reunido por segundo año consecutivo a más de 900 alumnos de entre 14 y 18 años, procedentes de 127 centros escolares de toda España. El evento tiene como objetivo fomentar el talento en materia de seguridad informática o lo que es lo mismo, en cuestiones de ciberseguridad.

El primer premio logró un equipo de 5 chicos, de 1º y 2º de Bachillerato, de nuestro Colegio Montserrat FUHEM. Un orgullo y una gran satisfacción si tenemos en cuenta que fueron unos 900 estudiantes, con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, quienes han participado en la final de esta competición a nivel nacional.

David Sebastián, profesor de Montserrat que acompañaba al equipo ganador de CyberOlympics, se mostró muy satisfecho por "poder contar con actividades alternativas en las que se puede involucrar a los chavales en aprendizaje vivo y activo". "Lo agradecen y además sacan lo mejor de ellos", ha apuntado Sebastián, quien ha reconocido tener la suerte de contar con un grupo de "chicos increíbles" al que él, como profesor, tan solo aconseja o motiva porque "son unos apasionados y en su mayoría autodidactas".

Yago Gutiérrez, estudiante de Montserrat y capitán del equipo ganador, También estaba encantado de haber participado en esta experiencia que según sus palabras, sirve "para fomentar la educación en ciberseguridad" y son una oportunidad para que surjan “muchos talentos que pueden ayudar en proyectos importantes”.

El premio para el equipo ganador ha consistido en 9.000 euros en material tecnológico para el Colegio, además de un reloj inteligente para cada participante.

Su triunfo en CyberOlympics no ha pasado desaparcibido en los medios de comunicación. Entre otros, Telemadrid ha acudido al Colegio y ha realizado una entrevista a los protagonistas de esta aventura. El reportaje está disponible en este enlace.

Además, en la noticia publicada en la web del Colegio Montserrat podéis ver otros videos de la fase final de CyberOlympics, con conferencias y la ceremonia de la entrega de premios. Esos videos nos permiten entender la emoción y el espíritu de esta olimpiada tan singular. ¡Enhorabuena a los ganadores, y a todos los participantes!

Creación de contenidos para la Educación. (Colegio Montserrat)

Cuando el profesorado se encuentra en pleno debate y revisión de las metodologías, surgen los contrastes entre el deseo y la práctica. Por eso, un grupo de docentes del Colegio Montserrat se puso manos a la obra, para recuperar, remarcar y mejorar aquellas intervenciones que eran susceptibles de ser convertidas en herramientas tecnológicas.

Cuando el profesorado se encuentra en pleno debate y revisión de las metodologías, surgen los contrastes entre el deseo y la práctica. Por eso, un grupo de docentes del Colegio Montserrat se puso manos a la obra, para recuperar, remarcar y mejorar aquellas intervenciones que eran susceptibles de ser convertidas en herramientas tecnológicas.

Este proceso facilita la elaboración de materiales digitales que pueden ser usados en distintas asignaturas, de modo que se genera un material complementario que se puede compartir con el alumnado y otros docentes para su utilización en la pizarra digital, la tableta o el ordenador.

Para conocer en detalle la justificación, los objetivos, el desarrollo y la evaluación de este proyecto, puedes descargar el resumen del mismo: “Creación de contenidos para la Educación” (archivo en pdf).

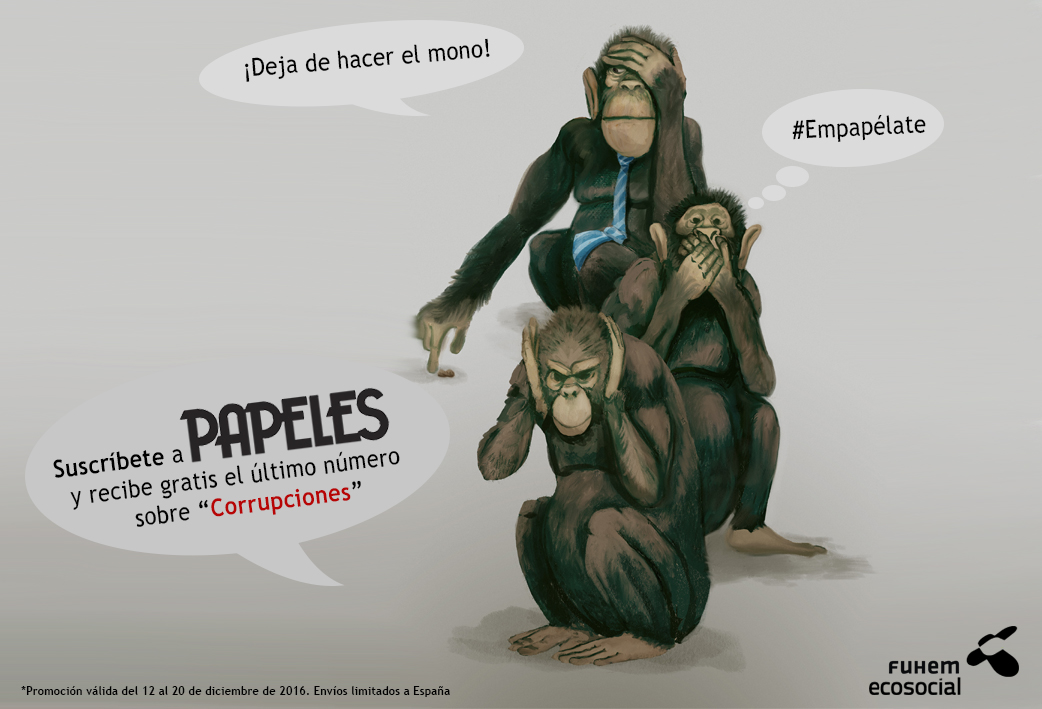

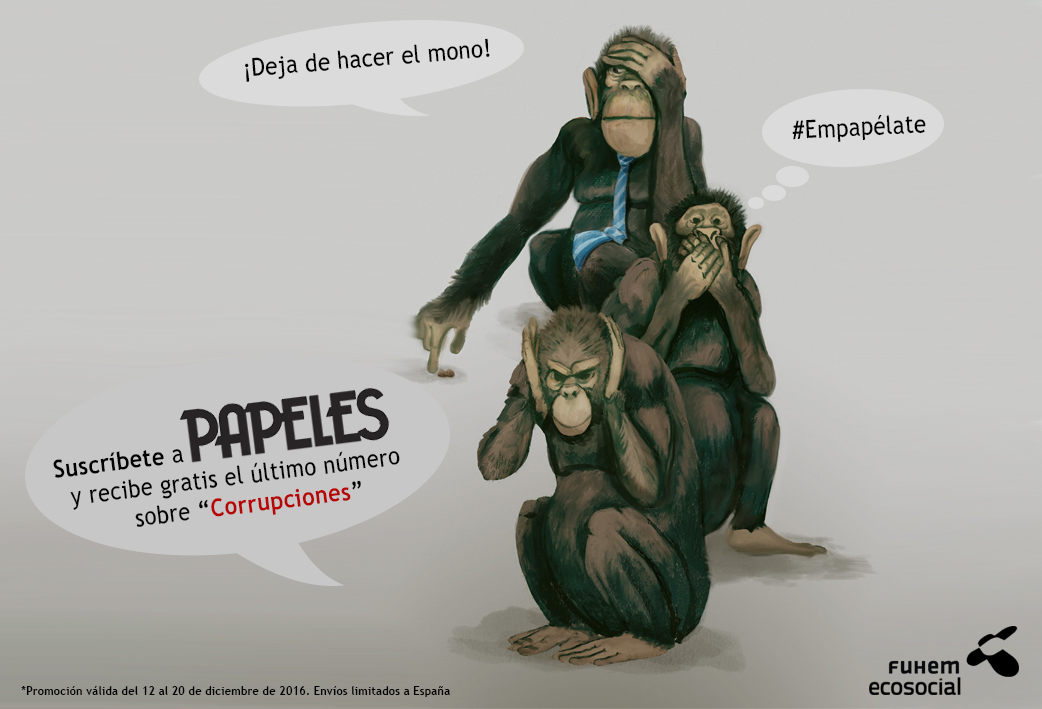

¡EMPAPÉLATE!

Desde PAPELES trabajamos para ser un medio de comunicación con una mirada crítica y profunda sobre las principales preocupaciones, retos y debates de nuestro tiempo. Y nos gustaría contar con tu apoyo para hacer que nuestro proyecto sea sostenible.

En estos más de 30 años de vida y 135 números, hemos contado con el pensamiento de analistas, teóricos y activistas, tanto del panorama nacional como internacional, que han hecho de las páginas de PAPELES un escenario intelectual crítico, para una sociedad justa en un mundo habitable.

Desde el área Ecosocial de FUHEM queremos invitarte para que formes parte de este proyecto.

¡Necesitamos tu implicación!

¿Qué cómo puedes hacerlo?

Muy fácil.

Suscríbete a PAPELES y recibe GRATIS el último número, que llega cargado de “Corrupciones”, para que no sigamos ni sordos, ni mudos, ni ciegos. Un número en el que abordamos cómo los diferentes tipos de corrupción se han convertido en una lacra para nuestra sociedad, y cómo la democracia y la confianza son las víctimas que más se resienten, siendo en muchos casos difíciles de recuperar.

La suscripción anual incluye cuatro números de la revista, y en esta ocasión con la pomoción cinco, y tan sólo cuesta 28 €.

Anímate y regálate o regala a los demás argumentos ecosociales para transitar hacia otro mundo. Recuerda la promoción es válida desde el día 12 al 20 de diciembre.

Si quieres más información sobre los temas en números anteriores, puedes visitar la página de nuestra revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Camnbio Global.

Aquí tienes las últimas portadas de la revista.

Recuerda. Suscríbete del 12 al 20 de diciembre de 2016 y consulta los precios de la suscripción en nuestra librería.

CALIDAD DE VIDA: Recopilación bibliográfica

Esta recopilación de libros conjuga lecturas de referencia con títulos de reciente publicación, que nos ofrecen diferentes perspectivas en torno a la calidad de vida, desde las necesidades y las satisfacciones humanas a la prosperidad y la felicidad sostenible. Los temas tratados abordan desde cómo medimos nuestra calidad de vida o cuánto es suficiente a la tiranía de la abundancia, el desarrollo a escala humana, y el valor del tiempo.

ACOSTA, Alberto

El Buen vivir: Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos

Barcelona: Icaria, 2013, 190 págs.

CASASSAS, David (coord.)

Revertir el guion: trabajos, derechos y libertad

Madrid: Catarata, 2016, 237 págs.

DURÁN, María Ángeles

El valor del tiempo: ¿Cuántas horas te faltan al día?

Madrid: Espasa-Calpe, 2006, 285 págs.

ENDARA, Gustavo (coord.)

Post-crecimiento y Buen Vivir

FES-ILDIS, Quito-Ecuador, 2014, 214 págs.

FERRISS, Timothy

La semana laboral de 4 horas: no hace falta trabajar más

Barcelona: RBA, 2016, 478 págs.

FROMM, Erich

Del tener al ser

Paidós Nueva Biblioteca, Barcelona, 2007, 168 págs.

JACKSON, Tim

Prosperidad sin crecimiento

Icaria, Barcelona, 2011, 280 págs.

LAYARD, Richard

La felicidad. Lecciones de una nueva ciencia

Taurus, Madrid, 2005, 320 págs.

MAX-NEEF, Manfred A.

Desarrollo a escala humana: conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones

Icaria, Barcelona, 1994, 148 págs.

NUSSBAUM, Martha y Amartya Sen (comp.)

La calidad de vida

México: Fondo de Cultura Económica, 1996, 588 págs.

OLMO, Carolina del

¿Dónde está mi tribu? Maternidad y crianza en una sociedad individualista

Madrid: Traficantes de sueños, 2013, 232 págs.

PNUD

Informe de Desarrollo Humano 2010, La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano.

Madrid: Mundi Prensa 2010, 252 págs.

PRIETO, Carlos (dir.)

Trabajo, cuidados, tiempo libre y relaciones de género en la sociedad española Madrid: Cinca, 2015, 315 págs.

RAMÍREZ G., René

La vida (buena) como riqueza de los pueblos: hacia una socioecología

política del tiempo

IAEN-INEC, Quito-Ecuador, 2012, 128 págs.

RIECHMANN, Jorge (coord.)

Necesitar, desear, vivir: sobre necesidades, desarrollo humano, crecimiento económico y sustentabilidad

Madrid. Catarata, 1998, 351 págs.

SCHWARTZ, Barry

Por qué más es menos: la tiranía de la abundancia

Taurus, Madrid, 2005, 280 págs.

SCITOVSKY, Tibor

Frustraciones de la riqueza. La satisfacción humana y la insatisfacción del consumidor

FCE, México, 1986, 303 págs.

SEMPERE, Joaquim

Mejor con menos: necesidades, explosión consumista y crisis ecológica

Barcelona: crítica, 2008, 267 págs.

SEN, Amartya

Desarrollo y libertad

Planeta, Barcelona, 2000, 440 págs.

SKIDELSKY, Robert y Edward Skidelsky

¿Cuánto es suficiente?

Crítica, Barcelona, 2012, 272 págs.

STIGLITZ, Joseph E., Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi

Medir nuestras vidas: las limitaciones del PIB como indicador de progreso

RBA, Barcelona, 2013, 208 págs.

ZUAZUA, Alberto

Felicidad sostenible: claves para un nuevo proyecto de vida en el siglo XXI

Barcelona: Paidós, 2012, 317 págs.

Acceso al documento Calidad de Vida: Recopilación Bibliográfica en formato pdf.

CALIDAD DE VIDA: Revista PAPELES

Dentro de la revista PAPELES hemos recogido debates en torno al buen vivir y a la calidad de vida, y las críticas a las ideas de desarrollo y bienestar orientadas únicamente a incrementar el nivel de ingreso y la riqueza monetaria. Estos debates advierten de la necesidad de incorporar otras dimensiones personal, social y económica.

La importancia decisiva en la vida de la gente de los elementos relacionales, culturales, políticos y ecológicos abre la perspectiva hacia otras formas de organización social ajustadas a las particularidades históricas y culturales alternativas a la que ofrece en nuestros días el capitalismo depredador de la naturaleza, apisonador de las culturas de los pueblos y empobrecedor de las relaciones sociales. Por ello, ofrecemos a continuación una selección de artículos sobre estos temas publicados en nuestra revista a o largo de su última etapa.

Propuestas para la buena vida

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 128, invierno 2014-2015

INTRODUCCIÓN

Desarrollo, bienestar y buen vivir, Santiago Álvarez Cantalapiedra, pp. 5-10.

ESPECIAL: Propuestas para la buena vida

Desarrollo alternativo, alternativas al desarrollo y buen vivir: elementos para el debate, Koldo Unceta, pp. 29-38.

Derechos humanos y buen vivir. Sobre la necesidad de concebir los derechos desde una visión relacional, María Eugenia Rodríguez Palop, pp. 39-48.

El cuidado como bien relacional: hacia posibles indicadores, Cristina Carrasco, pp. 49-60.

El debate sobre el buen vivir y los problemas-caminos para medir los avances en la calidad de vida y la sustentabilidad, Tomás R. Villasante, pp. 61-78.

El buen vivir supera los límites del desarrollo, José Efraín Astudillo, pp. 79-87.

El buen vivir, entre la modernización capitalista y el posdesarrollo, Patricio Carpio Benalcázar, pp. 89-106.

Ecologismno y religión

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 125, primavera 2014.

Un paso hacia atrás para ir adelante, Cassandra G. Kennedy, pp. 113 – 123.

Civilización de la pobreza contra civilización de la riqueza para revertir un mundo gravemente enfermo, Jon Sobrino, pp. 139-150.

Por un buen vivir dentro de los límites de la naturaleza. Cuando el modelo de desarrollo occidental no es el camino, Mateo Aguado, José A. González, Kr’sna Bellott, Carlos Montes, pp. 153 – 163.

Sabidurías ecológicas

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 107, otoño 2009.

La racionalidad de la economía capitalista y la vida digna de las personas, Alejandro Mora Rodríguez, pp. 11-23.

Biopiratería o “buen vivir”. El caso de Ecuador, Elizabeth Bravo, pp. 69-76.

Pobreza, medio ambiente y desarrollo sostenible, Nicolás Angulo Sánchez, pp. 129-139.

ENTREVISTA

Decrecimiento o barbarie. Entrevista a Serge Latouche, Monica Di Donato, pp. 159-170.

¿Dónde están los límites de nuestras NECESIDADES?

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 102, verano 2008.

ESPECIAL: El debate de las NECESIDADES

El debate de las necesidades: una introducción, Santiago Álvarez Cantalapiedra, pp. 35-38.

Necesidad y pobreza: reflexiones conceptuales y algunas cautelas estadísticas, José Manuel Naredo, pp. 39-45.

Las adicciones civilizatorias: consumo y energía. ¿Caminos hacia la felicidad?, Antonio Elizalde Hevia, pp. 47-76.

Necesidades, capacidades y valores, Ricardo Parellada, pp. 77.87.

Las necesidades humanas desde la psicología moral, Manuel Martí Vilar, pp. 89-101.

La explosión de las necesidades en el marco del sistema socioeconómico, Joaquim Sempere, pp. 103-109.

OTROS ARTÍCULOS DE PAPELES:

(Re)volver a la ciudad para conquistar la calidad de vida, Julio Alguacil Gómez, Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 129, primavera 2015, pp. 25-35.

Hacia una teoría común. Los bienes básicos, puntos de encuentro y fricciones con los enfoques de las capacidades y necesidades, Carmen Madorrán, Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 124, invierno 2013-2014., pp. 13 -25.

Políticas públicas y cambios de consumo y estilos de vida: de círculos viciosos a círculos virtuosos, Álvaro Porro, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 121, primavera 2013, pp. 59-75.

Los efectos de la crisis en los hogares: nivel de integración y exclusión social, Juan J. López Jiménez, Víctor Renes, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 113, primavera 2011, pp. 189-199.

El progreso sostenible como búsqueda de la cohesión social, Luis Enrique Alonso, Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, 101, primavera 2008, pp. 81-87.

CALIDAD DE VIDA: en las publicaciones de FUHEM Ecosocial

Traducción al español del informe "State of the World" que, anualmente, realiza el Worldwatch Institute de Washington. La Situación del Mundo ofrece un análisis del estado del planeta, la relación entre medio ambiente y desarrollo, las señales de alarma que presenta la naturaleza y las claves para un futuro ambientalmente sostenible.

ASSADOURIAN, Erik, La senda hacia el decrecimiento en los países sobredesarrollados, en: ASSADOURIAN, Erik y Michael Renner (dirs.), Hacia una prosperidad sostenible. La Situación del Mundo 2012.

Barcelona: FUHEM Ecosocial, Icaria, 2012, pp. 65-91, 380-385.

GADNER Gary y Erik Assadourian, Reconsiderando la vida buena. En: HALWEIL, Brian y Lisa Mastny (dir.), La Situación del Mundo 2004.

Barcelona: FUHEM, Icaria, 2004, pp. 295-320, 416-420.

ECONOMÍA CRÍTICA & ECOLOGISMO SOCIAL

Esta colección tiene como objetivo rescatar la pluralidad de los enfoques que se han preocupado por esos asuntos “olvidados”, recogiendo los planteamientos elaborados desde la economía ecológica, institucional, feminista, marxista y postkeynesiana. Por otro lado, estos títulos se presentan como un puente necesario entre la reflexión científica crítica y los justificados afanes y preocupaciones de los movimientos sociales.

CARRASCO, Cristina; Cristina Borderías y Teresa Torns (eds.)

El trabajo de cuidados: historia, teoría y políticas

Madrid: CIP-Ecosocial, Catarata, 2011, 411 págs.

Este libro plantea los debates en torno al trabajo de cuidados, con una recopilación de textos de obligada referencia para abordar el tema, escritos por destacadas especialistas en distintas disciplinas. Las editoras aportan un texto inicial que recoge el estado de la cuestión en cuanto al desarrollo teórico que el trabajo de cuidados ha experimentado en las últimas tres décadas: El trabajo de cuidados: antecedentes históricos y debates actuales.

OTRAS PUBLICACIONES

COLECTIVO IOE

Barómetro Social de España: Análisis del periodo 1994-2006

Madrid: CIP-FUHEM, Traficantes de sueños, 2008, 468 págs.

Esta obra ofrece una visión global y una herramienta para investigar sobre el bienestar social en España a partir de once ámbitos: renta y patrimonio; empleo; salud; educación; vivienda; protección social; seguridad y justicia; medio ambiente; participación ciudadana; relaciones internacionales; e igualdad de género. Incluye 180 indicadores y la evolución de los mismos, que se pueden consultar en su página web.

LINZ, Manfred; Jorge Riechmann y Joaquim Sempere

Vivir (bien) con menos: sobre suficiencia y sostenibilidad

Barcelona: Icaria, CIP-FUHEM, 2007, 119 págs.

Para avanzar hacia una sostenibilidad que no sea argucia retórica sino realidad radical, las estrategias de eficiencia y de coherencia (o biomímesis) son necesarias pero no suficientes: el meollo del asunto se encuentra en una reorientación hacia la suficiencia –lo cual amplía el debate hacia el terreno de las necesidades humanas, los modelos antropológicos, la austeridad voluntaria, los conceptos de vida buena, el contenido de la felicidad... Desde tres ciudades europeas –Wuppertal, Madrid, Barcelona--, Manfred Linz, Jorge Riechmann y Joaquín Sempere trenzan su reflexión para intentar desbrozar caminos practicables.

DOYAL, Len e Ian Gough

Teoría de las necesidades humanas

Madrid / Barcelona: FUHEM / Icaria, 1994, 408 págs.

Este libro pertenece a la Colección Economía Crítica de FUHEM, y habla sobre las necesidades básicas y ofrece criterios empíricos para alcanzar su satisfacción, estableciendo una categorización de necesidades intermedias en función de un “satisfactor universal”. Elabora una teoría de las necesidades humanas considerando aspectos éticos, económicos, ecológicos y políticos. Distingue entre niveles básicos e intermedios de necesidad, y se centra en las políticas que deben ser desarrolladas para la satisfacción de dichas necesidades.

CALIDAD DE VIDA: BOLETÍN ECOS

Enfoques sobre bienestar y buen vivir

Boletín ECOS núm. 11, abril-junio 2010

La búsqueda del bienestar, la felicidad y el buen vivir han sido y son objetivo común de todas las sociedades, aunque ha variado enormemente cómo definirlo, medirlo y llevarlo a la práctica. El presente número del boletín ECOS se aproxima a esta temática a través de los siguientes artículos:

Entrevista a Emilio Lledó. Reflexiones sobre el concepto de buen vivir en la cultura occidental, Olga Abasolo.

Autocontención: mejor con menos, Joaquim Sempere.

El buen vivir, una utopía por (re)construir, Alberto Acosta.

La revolución del bienestar, Saamah Abdallah.

Dossier: Enfoques sobre bienestar y buen vivir.

Reflexiones en torno a las necesidades humanas

Boletín ECOS núm. 2 - abril-mayo 2008

Entrevista a Antonio Elizalde, Nuria del Viso.

Göran Bäckstrand y Lars Ingelstam

¡Suficiente!

Retos globales y estilos de vida responsables

Uppsala (Suecia): Fundación Dag Hammarskjöl, 2006

Jerry Mander (ed.)

Manifiesto sobre Transiciones globales

The Internacional Forum On Globalization, The Institute For Policy StudieS & Global Project on Economic Transitions

Septiembre 2007

Necesidades humanas. Selección de Recusos. Susana Fernández Herrero.

Respuestas ante la crisis de civilización

Boletín ECOS núm. 21 - dic. 2012 - feb. 2013

Mientras la situación actual se sigue agravando por la confluencia de la crisis ecológica, económica, política, social y de valores, algunos movimientos llevan cierto tiempo ensayando propuestas que abordan estos desafíos. Son movimientos con perfil propio, aunque en muchas ocasiones comparten visión, análisis y recetas. Se trata del movimiento por el Decrecimiento, el de Transición, el denominado Slow y el de la Simplicidad voluntaria, que analizan en este boletín, respectivamente, Luis González Reyes, Juan del Río, David Rivas y Cecile Andrews.

Entrevista a Antonio Turiel, Santiago Álvarez Cantalapiedra.

Simplicidad voluntaria: cambiando con los tiempos, Cecile Andrews.

Movimiento de transición Aprendiendo a transitar en tiempos de decrecimiento, Juan del Río San Pío.

El movimiento lento en su contexto socioeconómico, David Rivas.

Políticas decrecentistas, Luis González Reyes.

Respuestas alternativas a la Crisis de Civilización. Selección de Recursos, Susana Fernández Herrero.

Viviendo en entornos tóxicos

Boletín ECOS núm. 17 - dic. 2011-feb. 2012

Multitud de sustancias tóxicas y peligrosas están presentes en nuestra vida cotidiana: se encuentran en los lugares de trabajo, en nuestras casas, en las ciudades donde vivimos y, en fin, en todo el entorno que nos rodea. Están ligadas a lo que hacemos y son definitorias de nuestro estilo de vida. Sin ánimo de alimentar obsesiones, conviene, no obstante, ser conscientes de la situación para poder actuar. En este propósito se enmarcan los análisis de este boletín:

Entrevista a Eduard Rodríguez Farré: Contaminación química, enfermedades y los efectos del accidente de Fukushima, Salvador López Arnal.

Camino del reconocimiento y tratamiento de los enfermos de sensibilidad química múltiple, Miguel Jara.

El riesgo químico y la salud de los trabajadores, Rafael Gadea Merino.

El amianto: de la acumulación primitiva al capitalismo verde, Paco Puche.

Agroquímico DBCP: Un fantasma en las bananeras del sur, Vicent Boix Bornay.

Sustancias tóxicas y peligrosas asociadas a nuestro estilo de vida. Selección de recursos, Susana Fernández Herrero.

Dossier: Viviendo en entornos tóxicos.

AGENDA: Retos Ecosociales del Siglo XXI. Recuperar la ciudad ante la crisis ecológica

Las Jornadas que tendrán lugar entre el 12 y el 18 de diciembre, dedicarán cada día a un Reto Ecosocial que se afrontará tanto desde el lado del diagnóstico, como de la exploración de alternativas: energía, economía, género, exclusión social, cambio climático y migraciones y ciudadanía activa.

Con estas Jornadas se quiere propiciar un proceso de reflexión y debate ciudadano, en el que la ciudadanía debe jugar un papel protagonista, porque la sostenibilidad no es un reto técnico, sino social y cultural.

Temas fundamentales como: el cambio climático, la escasez de agua o el declive del petróleo convencional, tienen ya efectos en muchas dimensiones de la vida, como la economía, la geopolítica o nuestras formas de convivencia.

Recuperar la ciudad y ponerla al servicio de los derechos de la mayoría social, es el primer paso para poder aspirar a una vida buena.

Programa de las Jornadas:

RETO ECOSOCIAL I

Lunes 12, 19 h.

DIAGNÓSTICO. Pedro Prieto.

Vicepresidente de la Asociación Española para el Estudio de los Recursos Energéticos.

ALTERNATIVA. Alba del Campo.

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y Coordinadora de la Mesa de Transición Energética de Cádiz.

RETO ECOSOCIAL II

Martes 13, 19 h.

DIAGNÓSTICO. Luis Gonzáles Reyes.

Ecologistaa en Acción. Coautor del libro La Espira de la Energía. Miembro del equipo de FUHEM Ecosocial + Educación

ALTERNATIVA. Antonio Sanabria.

Economista crítico y profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

RETO ECOSOCIAL III

Miércoles 14, 19 h.

DIAGNÓSTICO. Marta Monasterio.

Investigadora y periodista especializada en temas de género. Fundadora de la Cooperativa Pandora Mediavilla

ALTERNATIVA. Yayo Herrero.

Pensadora de referencia en materia de Eco-feminismo. Directora General de FUHEM.

RETO ECOSOCIAL IV

Jueves 15, 19 h.

DIAGNÓSTICO. Víctor Renes

Sociólogo, ha sido responsable del servicio de estudio de Cáritas Española y la Fundación Foessa.

ALTERNATIVA. Mai Gredilla.

Activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

RETO ECOSOCIAL V

Viernes 16, 19 h.

DIAGNÓSTICO. Nuria del Viso.

Antropóloga y periodista. Investigadora de FUHEM Ecosocial.

ALTERNATIVA. Estrella Galán

Antropóloga y Trabajadora social. Secretaria de la Comisión Española de Ayuda al refugiado.

Concierto de RED Artistas locales Bego.

PRESENTACIÓN

Sábado 17, 12 h.

Presentación de las iniciativas: Móstoles en Transición y Agenda XXI de la Cultura.

RETO ECOSOCIAL VI

Sábado 18, 18 h.

Historia de Chencho Transgénico.

Humberto Ríos.

Agroecólogo y músico. Premio Goldman 2010.

RETO ECOSOCIAL VII

Domingo 19, 18 h.

Visionado y debate del documental DEMAIN

Los actos tendrán lugar en dos ubicaciones:

- De lunes a jueves: Centro cultural Villa de Móstoles. Plaza de la Cultura 1. Móstoles

- De viernes a domingo: Museo de la Ciudad. C/ Andrés Torrejón, 5.

Entrada libre hasta completar aforo.

Más información en el Díptico del programa

Entrevista a Joaquim Sempere

Nuria del Viso

FUHEM Ecosocial

Joaquim Sempere (Barcelona, 1941) es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona y licenciado en Sociología por la Universidad de París-X. Ha trabajado como director de la revista Nous Horitzons y forma parte del consejo editorial de la revista Mientras tanto. Es profesor emérito de Sociología de la Universidad de Barcelona, especializado en temas de medio ambiente. Ha desarrollado su pensamiento en torno a las necesidades humanas, el papel de la ciencia y los conflictos socioecológicos. Entre sus libros más recientes figura Mejor con menos (Crítica, 2008) y, en coautoría con Jorge Riechmann, Sociología y medioambiente (Síntesis, 2014). En esta entrevista desgrana su visión sobre la calidad de vida.

Joaquim Sempere (Barcelona, 1941) es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona y licenciado en Sociología por la Universidad de París-X. Ha trabajado como director de la revista Nous Horitzons y forma parte del consejo editorial de la revista Mientras tanto. Es profesor emérito de Sociología de la Universidad de Barcelona, especializado en temas de medio ambiente. Ha desarrollado su pensamiento en torno a las necesidades humanas, el papel de la ciencia y los conflictos socioecológicos. Entre sus libros más recientes figura Mejor con menos (Crítica, 2008) y, en coautoría con Jorge Riechmann, Sociología y medioambiente (Síntesis, 2014). En esta entrevista desgrana su visión sobre la calidad de vida.

Nuria del Viso (NV): Para abrir este boletín sobre calidad de vida, nos gustaría primeramente que nos ayudaras a acotar conceptos y relaciones entre calidad de vida y bienestar; y entre buena vida y su equivalente del buen vivir en América Latina.

Joaquim Sempere (JS): “Bienestar” y “calidad de vida” se usan a menudo como sinónimos, aunque con acentos distintos. Bienestar alude más bien a los elementos “objetivos” o utilitarios, como la satisfacción de necesidades básicas objetivables: alimentación adecuada y suficiente, buen estado de salud, acceso a vivienda digna, vestido, protección ante los imprevistos de la vida, etc. Calidad de vida alude a aspectos más cualitativos y subjetivos, es decir, a los niveles de satisfacción experimentados, que incluyen presupuestos culturales distintos para las distintas sociedades consideradas, así como la adecuación a los tipos y niveles de expectativas de las personas consideradas. De todos modos, las diferencias son pequeñas y los dos términos a menudo se usan indistintamente para designar lo mismo.

Entiendo que el “buen vivir” de las comunidades autóctonas de América Latina es más que lo que nosotros consideramos “vida buena” porque incluye una relación armónica con el medio natural que supone también armonía social, esto es, justicia, reciprocidad en los derechos y deberes, vida humana adaptada a ritmos menos artificiales que los de las ciudades modernas. Es obvio que se trata de un planteamiento de vida del que tenemos mucho que aprender.

Quiero insistir en el tema de las expectativas. La sociedad productivista-consumista genera incesantemente expectativas materiales cada vez más altas, lubricando así la tendencia al crecimiento, pero con efectos psicológicos y morales devastadores porque reproducen sin cesar la insatisfacción (que a su vez realimenta el deseo de más cosas). Tenemos que aprender a controlar la formación de nuestras propias expectativas, a adaptarlas a lo que es psíquicamente razonable y ecológicamente posible. La palabra clave en esto es autocontención.

NV: Desde tu óptica, ¿cuáles son los ejes principales de la calidad de vida?

JS: En la calidad de vida creo que debe incluirse la satisfacción suficiente y adecuada de las necesidades básicas materiales (alimentación, vivienda, vestido, salud) junto con ciertos parámetros que dan a la vida humana una densidad de significación satisfactoria. Comer, vestirse y cuidar la salud son, en definitiva, bienes instrumentales: necesarios para “estar bien” pero no suficientes para una vida buena. Se dice, con razón, que estamos físicamente bien cuando no sentimos el cuerpo, porque funciona como debe: es al enfermar o sufrir dolor cuando nos apercibimos de que “tenemos” cuerpo. Con las necesidades materiales pasa algo parecido: si están bien satisfechas no las sentimos y podemos dedicar nuestras energías a construir nuestra vida, nuestra persona, nuestras relaciones con los demás. “Calidad de vida” viene a ser esta conjunción de unas necesidades básicas adecuadamente satisfechas con una panoplia de actividades y relaciones humanas que dan sentido e interés a nuestra existencia.

Conviene precisar que “necesidades materiales” es un término que a veces se usa de manera restrictiva, olvidando que en su satisfacción propiamente humana se juega una gran variedad de aspectos. La comida no es mero metabolismo animal, sino arte, gastronomía, cultivo de la riqueza sensorial, búsqueda y experimentación, y comer es también un acto social donde juegan elementos de reciprocidad, compañía, intercambio de dones y de afectos, etc. Algo parecido puede decirse del alojamiento: la vivienda no sólo nos protege de la intemperie, sino que es el espacio que organizamos a nuestra manera, proyectando nuestra personalidad en la decoración y en la búsqueda de algún confort vital, etc. Y lo mismo de otras necesidades materiales.

Pero la calidad de vida no se detiene ahí. Incluye todo lo que da a nuestra vida sentido, relieve, riqueza emocional, artística e intelectual, incluyendo las experiencias relacionales de amor, amistad y otras interacciones, como las comunitarias, políticas, recreativas, ceremoniales, deportivas…

NV: Todas estas actividades implican tiempo. Precisamente, una de las percepciones más repetidas actualmente es la sensación de falta de tiempo con la aceleración de los ritmos de vida. En este contexto, ¿qué significa la aparición del movimiento slow? Y en el ámbito laboral, ¿cómo incidir para una mejora de la calidad de vida?

JS: El movimiento slow es una rebeldía contra la prisa que invade la vida moderna en casi todas sus facetas. La sensación de falta de tiempo y la prisa que se deriva de ella proceden de la lucha fáustica contra la finitud de la vida humana, la reacción desesperada para lograr este imposible que es detener el tiempo, otra manera de experimentar la ilusión de la eternidad imposible. Naturalmente, se refuerza con la dinámica capitalista de la acumulación indefinida de capital que requiere una ampliación permanente de la demanda de mercancías; el resultado de esta dinámica es la demanda incesante de más bienes y servicios para consumir, que se disputan entre sí el tiempo de que disponemos, que es limitado. No puedo trabajar mis ocho horas al día, preparar la comida, comer, aprender idiomas, jugar al tenis, ir al cine, ver televisión, usar mi teléfono móvil para mil y un usos, y así al infinito en las 24 horas que dura un día. El mensaje del movimiento slow lo interpreto así: el tiempo que nos es asignado es, en cualquier caso, limitado; como no nos permite abarcarlo todo, tenemos que autolimitarnos; es mejor hacer menos cosas y dedicar más tiempo a cada una de ellas, experimentándolas con la máxima intensidad posible, en lugar de mariposear superficialmente sobre un montón excesivo de actividades y estímulos, para descubrir, al final, la vaciedad y la frustración de tantas experiencias veloces, acumulativas, abundantes y superficiales. Más vale saborear con detenimiento y atención pocas experiencias que nos dejen huella.

NV: Nos hallamos inmersos en una profunda crisis ecológica y social. Sin embargo, las políticas económicas al uso continúan situando la meta del bienestar en el crecimiento (para “tener más cosas”), lo que implica no sólo mantener, sino aumentar, el ritmo de extracción de energía y materiales, alimentando estilos de vida que no son generalizables. ¿En qué consiste la calidad de vida en este contexto?

JS: La calidad de vida que se nos vende en estas circunstancias es una estafa. No digo que no se pueda vivir bien teniendo más cosas, pero cuando se descubre la profundidad de la crisis ecosocial, cuando se le cae a uno la venda de los ojos, ya no se puede ser feliz sin tratar de detener esta carrera hacia el desastre. La respuesta tiene dos vertientes, a mi juicio. Por un lado, la lucha política (en sentido amplio) para detener la carrera hacia el abismo, tratando de influir en la cultura, en la vida pública, en la política, para encaminar nuestras sociedades hacia la sostenibilidad. Por otro lado, adoptar personalmente, y con la gente que te rodea, estilos de vida congruentes con la consciencia de la crisis, tratando de reducir el impacto ecológico propio: andar, ir en bicicleta, viajar poco o nada en avión, prescindir del coche particular, instalar fotovoltaicas, vigilar lo que comes y lo que consumes en lo que atañe al despilfarro de recursos y energía, etc. El cambio personal de estilo de vida no resuelve el problema, que es de dimensiones colectivas inmensas, pero determina la ejemplaridad de la conducta adoptada como conducta deseable: en este sentido tiene que articularse con la acción política contribuyendo a señalar el camino correcto. Y a la vez, es una manera de avanzar en calidad de vida congruentemente con la toma de conciencia del desastre ambiental.

NV: En un artículo anterior para Boletín ECOS, relacionado con tu libro Mejor con menos (Crítica, 2008), apuntabas que “hace falta una reconsideración de muchos parámetros de la vida social”. ¿En qué consistiría este cambio de paradigma?

JS: Consistiría en no superar la biocapacidad de la biosfera para que podamos vivir dignamente en ella todos los seres humanos y el máximo número posible de especímenes de otras especies animales. En otras palabras: no superar la huella ecológica media por habitante que la biosfera puede soportar sin degradarse. ¿Cómo se arbitra esto? Ahí radica la dificultad, dado que hemos construido un mundo no sólo insostenible ecológicamente, sino encadenado por unas dinámicas incontrolables. Las interdependencias son tan densas y tan fuertes que no se puede intervenir en un lugar sin que tengan lugar efectos en otros lugares. Y como la oligarquía mundial del dinero controla los mecanismos esenciales, procura que ninguna comunidad, ningún país, escape a la lógica dominante, y puede conseguirlo. El ahogo de Grecia por la UE es un ejemplo. Para que la ciudadanía recupere capacidad de autogobierno, tendrá que producirse, a mi entender, un desmontaje de estas interdependencias, una transición a comunidades más autárquicas (permitidme esta palabra maldita) o más autosuficientes. No pienso en autarquía plena, sino en reorganizar el metabolismo entre sociedades humanas y medio natural cercano para lograr un aprovechamiento eficaz y no destructivo de los recursos que proporciona la naturaleza. Así sería más fácil ajustar las necesidades humanas al entorno ecológico cercano, materializando una cierta armonía entre ser humano y naturaleza.

Lo ideal sería conservar los adelantos de la tecnociencia que pueden enriquecer la vida humana, y para ello la autarquía propuesta debería combinarse con una “mundialización espiritual” que permitiera compartir los saberes y las otras expresiones espirituales sin limitación. Las técnicas de comunicación de que disponemos hoy hacen posible esta mundialización. Pero esto requeriría también una estructura industrial muy sofisticada: ¿cómo hacerla compatible con un metabolismo simplificado? Esta compatibilidad es uno de los retos importantes para “salvar” el progreso tecnocientífico sin sacrificar la biosfera.

NV: ¿Alguna pista sobre las medidas necesarias para implantar ese cambio de paradigma?

JS: El capitalismo desregulado que impera en el mundo es, en las actuales circunstancias, lo peor que nos podía suceder, pues las tareas necesarias para salvar la civilización humana requieren dosis importantes de intervención deliberada en la vida pública, regulación y planificación (con todos los correctivos que se desprenden de los fracasos del siglo XX en materia de planificación). Pero no se ve cómo introducir cuñas en un sistema tan compactamente interdependiente para introducir regulaciones conscientes. A mí, este sistema capitalista, asociado a una megamáquina, como decía Mumford, se me aparece como invencible. Sin embargo, se me aparece tan invencible como inviable: creo que camina hacia su autodestrucción. Si esto es así, tras la autodestrucción del capitalismo tecnológico desregulado surgiría la oportunidad de reconstruir una sociedad nueva desde las ruinas de la vieja. Pero esto sólo sería posible si hubiese una masa crítica de personas con la suficiente consciencia ecosocial (y la suficiente mochila de experiencias alternativas previas, aunque fueran modestas y locales) para tomar el relevo y marcar la dirección a seguir. Si en el momento oportuno no existe esa masa crítica, la ruina de la megamáquina puede desembocar en el caos más espantoso, en una “nueva Edad Media” dominada por grupos armados y mafias que impongan la ley del más fuerte en un planeta devastado. Por eso creo en las pequeñas acciones, en las intervenciones modestas para construir desde hoy embriones de futuro en los intersticios de la sociedad existente. Estas experiencias pueden parecer insignificantes hoy, pero pueden ser decisivas mañana. El futuro no está escrito en ninguna parte: dependerá de lo que hagamos desde hoy mismo. Y no debemos despreciar ningún ámbito de acción: ni esta construcción de experiencias locales que sean embriones de futuro, ni la acción política, ni la acción cultural, ni el desarrollo del saber, ni la transformación personal.

Acceso a la entrevista a Joaquim Sempere (pdf)

Otras entrevistas

Entrevista a Paul Mason, por José Bellver, 2019.

Entrevista a Javier de Lucas, por Susana Fernández Herrero, 2018.

Entrevista a Tica Font, por Susana Fernández, 2018.

Entrevista a Bernd Röttger, por Elisa Schwis, 2018.

Entrevista a Cecilia Díaz-Méndez, por Monica Di Donato, 2018.

Entrevista a Juliet Schor, por José Bellver, 2018.

Entevista a Guy Standing, por Lucía Vicent, 2018

Entrevista a Ganaderas en Red, por Monica Di Donato, 2018.

Entrevista a Stuart Wallis, por Allen White (traducido por Nuria del Viso), 2018.

Entrevista a Juan Bárcena, por Monica Di Donato, 2018.

Entrevista a Roberta Sonnino, por Monica Di Donato y José Luis López Casadevante, 2017.

Entrevista a Rafael Díaz Salazar, por Salvador López Arnal (2017).

Entrevista a Randall Wrey, por Lucía Vicent y José Bellver (2017).

Entrevista a José Luis Moreno Pestaña, por Monica Di Donato (2017).

Entrevista a Mª Eugenia Rodríguez Palop, por Nuria del Viso (2017).

Entrevista a Ada Colau, por Nuria del Viso (2017).

Entrevista a Joaquim Sempere, por Nuria del Viso (2017).

Entrevista a Albert Sanfeliu, por Clara Senent y Carlos Saavedra (2016).

Entrevista a Alfredo Caro-Maldonado, por Salvador López Arnal (2016).

Entrevista a Miguel Ángel Soto, por Monica Di Donato (2016).

Entrevista a Jesús Núñez Villaverde, por Nuria del Viso (2016).

Entrevista a Carme Valls Llobet, por Nuria del Viso (2016).

Entrevista a Miguel Candel, por Salvador López Arnal (2015).

Entrevista a Bill McKibben, por José Bellver (2015).

Entrevista a Yanis Varoufakis, por Nick Buxton (2015).

Entrevista a Mario Espinoza Pino, por Salvador López Arnal (2015).

Entrevista a Richard Heinberg, por Luis González Reyes (2015).

Entrevista a Renzo Llorente, por Salvador López Arnal (2015).

Entrevista a Eduardo Garzón, por Salvador López Arnal (2015).

Entrevista a Fefa Vila y Begoña Pernas, por FUHEM Ecosocial (2015).

Entrevista a Marina Subirats, por Nuria del Viso (2015).

Entrevista a Javier de Lucas, por Nuria del Viso (2014).

Entrevista a Cristina Carrasco, por Olga Abasolo y Lucía Vicent (2014).

Entrevista a Gérard Duménil y Dominique Lévy, por Bruno Tinel (2014).

Conversación con Manfred Max-Neef, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2014).

Entrevista a Michael Löwy, por Rafael Díaz Salazar (2014).

Entrevista a Antonio Elizalde Hevia, por José Luis Fernández Casadevante (2014).

Entrevista a Silvia Federici, por Tesa Echeverria y Andrew Sernatinguer (2014).

Entrevista a Marta Antonelli y Francesca Greco, por Monica Di Donato (2013).

Entrevista a Alberto Magnaghi, por José Luis Fernández Casadevante y Nerea Morán Alonso (2013).

Entrevista a Igor Sádaba, por Olga Abasolo (2013).

Entrevista a Giuseppe De Marzo, por Nuria del Viso (2013).

Entrevista a Rafaela Pimentel, por Lucía Vicent (2013).

Entrevista a Mar Nuñez, por Olga Abasolo (2013).

Entrevista a Daouda Thiam. Con testimonio de Sini Sarry, por Nuria del Viso (2013).

Entrevista a Rafael Poch-de-Feliu, por Salvador López Arnal (2013).

Entrevista a Endika Zulueta, por Equipo FUHEM Ecosocial (2013).

Entrevista a Sabino Ormazabal, por José Luis Fernández Casadevante (2013).

Entrevista a Susan George, por Nuria del Viso (2013).

Entrevista a Jorge Riechmann, por Salvador López Arnal (2012).

Entrevista a Antonio Turiel, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2012).

Entrevista a Raúl Zibechi, por José Luis Fernández Casadevante (2012).

Entrevista a Carlo Petrini, por Monica Di Donato (2012).

Entrevista a Rafael Feito, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2012).

Entrevista a Eduardo Gudynas, por Nuria del Viso (2012).

Entrevista a Mbuyi Kabunda, por Nuria del Viso (2012).

Entrevista a Rafael Poch-de-Feliu, por Salvador López Arnal (2012).

Entrevista a Carlos Martín Beristain, por Nuria del Viso (2012).

Entrevista a Chatherine W. de Wenden, por Antonio Izquierdo (2012).

Entrevista a Eduard Rodríguez Farré, por Salvador López Arnal (2012).

Entrevista a Saturnino "Jun" Borras, por Nuria del Viso (2011).

Entrevista a Harald Welzer, por Nuria del Viso (2011).

Entrevista a Loretta Napoleoni, por Nuria del Viso (2011).

Entrevista a Bonnie Campbell, por Nuria del Viso (2011).

Entrevista a Samuel Ruiz, por Cristina Ávila-Zesatti (2011).

Entrevista a Danielle Nierenberg, por Monica Di Donato (2011).

Entrevista a Antonio Ruiz de Elvira, por Monica Di Donato (2011).

Entrevista a Karen Marón, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2011).

Entrevista a Víctor M. Toledo, por Monica Di Donato (2010).

Entrevista a Narciso Barrera-Bassols, por Monica Di Donato (2010).

Entrevista a Juan Carlos Gimeno, por Monica Di Donato (2010).

Entrevista a Juan Gutiérrez, por Amador Fernández-Savater (2010).

Entrevista a Pepe Beunza, por José Luis Fernández Casadevante y Alfredo Ramos (2010).

Entrevista a Emilio Lledó, por Olga Abasolo (2010).

Entrevista a Juan Andrade, por Salvador López Arnal (2010).

Entrevista a Miguel Manzanera Salavert, por Salvador López Arnal (2010).

Entrevista a Eduard Rodríguez Farré, por Salvador López Arnal (2010).

Entrevista a Silvia L. Gil, por Salvador López Arnal (2010).

Entrevista a Miguel Ángel Rodríguez Arias, por Salvador López Arnal (2010).

Entrevista a Pablo de Greiff, por José Luis F. Casadevante y Alfredo Ramos (2010).

Entrevista a Serge Latouche, por Monica Di Donato (2009).

Entrevista a Alberto Acosta, por Matthieu Le Quang (2009).

Entrevista a Gerardo Pisarello, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a José Luis Gordillo, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a Francisco Fernández Buey, por Nuria del Viso (2009).

Entrevista a Paul Nicholson, por Nuria del Viso (2009).

Entrevista a Alfredo Embid, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a Miquel Porta Serra, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a Rafael Feito, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a Ignacio Perrotini Hernández, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a Joan Martínez Alier, por Monica Di Donato (2009).

Entrevista a Federico Aguilera Klink, por Salvador López Arnal ( 2008).

Entrevista a Sergio Ulgiati, por Monica Di Donato (2008).

Entrevista a Arcadi Oliveres, por Nuria del Viso (2008).

Entrevista a Ramón Fernández Durán, por Nuria del Viso (2008).

Entrevista a Antonio Elizalde, por Nuria del Viso (2008).

Entrevista a Jorge Riechmann, por Nuria del Viso (2008).

Entrevista a Rodolfo Stavenhagen, por Nieves Zúñiga (2008).

Entrevista a Saskia Sassen, por Nieves Zúñiga (2007).

Encuentro Mediterráneo de Organizaciones y Colectivos sobre Movilidad Internacional

El I Encuentro Mediterráneo de Organizaciones y Colectivos sobre Movilidad Internacional, "Deconstruyamos la Europa Fortaleza: Tejamos redes", organizado por Stop Mare Mortum y La Fede.cat, tendrá lugar en Barcelona los próximos 15 y 16 de diciembre.

Entre las cuestiones que se trabajarán en el Encuentro figuran: ¿Cuál es el trabajo de las entidades y movimientos sociales de Europa y de la ribera sur del Mediterráneo en relación a la libre circulación de las personas? ¿Qué estrategias y mecanismos de incidencia política estamos utilizando las diferentes organizaciones en los diferentes países y cómo nos podemos coordinar? ¿Cómo comunicamos sobre las migraciones? ¿Qué estrategias de información, comunicación y sensibilización estamos utilizando las diferentes organizaciones en los diferentes países y cómo nos podemos coordinar?

Entre las cuestiones que se trabajarán en el Encuentro figuran: ¿Cuál es el trabajo de las entidades y movimientos sociales de Europa y de la ribera sur del Mediterráneo en relación a la libre circulación de las personas? ¿Qué estrategias y mecanismos de incidencia política estamos utilizando las diferentes organizaciones en los diferentes países y cómo nos podemos coordinar? ¿Cómo comunicamos sobre las migraciones? ¿Qué estrategias de información, comunicación y sensibilización estamos utilizando las diferentes organizaciones en los diferentes países y cómo nos podemos coordinar?

El jueves habrá una mesa redonda y presentación de diferentes experiencias, y el viernes se trabajará en talleres a través de dos ejes temáticos:

- Estrategias de incidencia y movilización

- Estrategias de sensibilización y comunicación

Como ponentes invitados el Encuentro contará con la presencia de organizaciones como Pipka Lesvos Solidarity (Grecia), Arab Reissance for democracy and Development, ARDD-Legal Aid (Jordania), Africans Diaspora Youth Network in Europe (A.D.Y.N.E), Borderline Europe, Menschenrechte ohne Grenzen e.V. (de Alemania y de Sicilia), Association des Refoules d’Afrique Centrale au Mali, ARACEM (Mali), Alternative Espaces Citoyen (Níger), Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) (España), Bureau d’Accueil et d’Accompagnement des Migrants (BAAM) (Francia) y Oxfam Intermón de Italia, entre otras organizaciones.

Como ponentes invitados el Encuentro contará con la presencia de organizaciones como Pipka Lesvos Solidarity (Grecia), Arab Reissance for democracy and Development, ARDD-Legal Aid (Jordania), Africans Diaspora Youth Network in Europe (A.D.Y.N.E), Borderline Europe, Menschenrechte ohne Grenzen e.V. (de Alemania y de Sicilia), Association des Refoules d’Afrique Centrale au Mali, ARACEM (Mali), Alternative Espaces Citoyen (Níger), Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) (España), Bureau d’Accueil et d’Accompagnement des Migrants (BAAM) (Francia) y Oxfam Intermón de Italia, entre otras organizaciones.

El Encuentro coincide con la semana de movilizaciones convocada por Stop Mare Mortum en torno a los derechos de los migrantes y refugiados bajo el título Semana de Acción por el Derecho a Migrar, que se inició el 10 de Diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y finaliza el 18 de diciembre. Durante la semana se realizan acciones de entidades adheridas como Stop Madre Mortum, Papeles sin contratas, la Federación de asocaciones de Inmigrantes del Vallés, la Coordinadora Abrimos Fronteras, la Llamada LGTBI o la Red Educativa, entre muchas otras.

Además, Stop Mare Mortum acaba de lanzar también la campaña "Nuestra casa, vuestra casa", desde la que se hace un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse con el objetivo de provocar un cambio de actitud de las instituciones catalanas ante la realidad humanitaria en el Mediterráneo. Con la vista puesta en generar un cambio en las políticas migratorias y de asilo europeas.

Fechas:

Fechas:

15 de diciembre de 16 h a 21 h (cena posterior 8€)

Cotxeres de Sants (Carrer de Sants, 79. L1 o L2 Plaça de Sants)

16 de diciembre de 17:30 h a 21 h

Associació de Mestres Rosa Sensat (Av. de les Drassanes, 3. L3 Drassanes)

Inscripción:

Inscripción gratuita a través del formulario (hasta el miércoles 14):

https://goo.gl/forms/oysZUbNdN07bCEl03

Más información:

¡Reserva tu plaza ya!

El Grand Tour. Un viaje por la literatura y el arte. (Colegio Montserrat)

La idea de este proyecto nace de un viaje. De un viaje personal y del deseo de compartir los hallazgos, las experiencias y las emociones. Nace de un viaje por Italia sin llegar a Italia, de un “Grand Tour” que busca ese país y su cultura en las calles de nuestra ciudad, Madrid.

Los objetivos del proyecto eran conseguir trabajar desde distintas áreas y cursos (todas ellas dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria), sobre una idea común, la del “Grand Tour” como experiencia de madurez y como contacto con la cultura clásica y su influencia en la cultura, el arte, la literatura, el cine o incluso la política en nuestros días.

Para conocer en detalle la justificación, los objetivos, el desarrollo y la evaluación de este proyecto, puedes descargar el resumen del mismo: “El Grand Tour. Un viaje por la literatura y el arte, saliendo del colegio” (archivo en pdf).

Como material complementario, se ofrece este video realizado por el alumnado participante en el proyecto.

Llámalo tuyo (Colegio Lourdes)

Desarrollado por los alumnos y alumnas de primero de bachillerato artístico en la asignatura de Cultura audiovisual, este proyecto se ha materializado en un documental que contiene una mirada poliédrica sobre la experiencia de crear y en concreto en una reflexión acerca de las señas de identidad que cada alumno tiene, en sus más variadas formas.

Desarrollado por los alumnos y alumnas de primero de bachillerato artístico en la asignatura de Cultura audiovisual, este proyecto se ha materializado en un documental que contiene una mirada poliédrica sobre la experiencia de crear y en concreto en una reflexión acerca de las señas de identidad que cada alumno tiene, en sus más variadas formas.

El contenido artístico del proyecto se materializa en el conocimiento del cine como otra modalidad más de lenguaje en todas sus vertientes expresiva, analítica y comprensiva donde el alumnado son sus verdaderos y activos protagonistas llegando a diseñar su propio proyecto.

Para conocer en detalle la justificación, los objetivos, el desarrollo y la evaluación de este proyecto, puedes descargar el resumen del mismo: “Llámalo tuyo” (archivo en pdf). Este es el docuemtnal final:

Patios inclusivos. (Colegio Montserrat)

El objetivo de este proyecto, desarrollado en el Colegio Montserrat, fue el de potenciar el espacio y el tiempo de patio, como un espacio y tiempo inclusivo que facilite los procesos de integración de aquellos niños y niñas que presentan dificultades para organizar y relacionarse de forma adecuada en dichos momentos, ajustándonos a sus necesidades.

El objetivo de este proyecto, desarrollado en el Colegio Montserrat, fue el de potenciar el espacio y el tiempo de patio, como un espacio y tiempo inclusivo que facilite los procesos de integración de aquellos niños y niñas que presentan dificultades para organizar y relacionarse de forma adecuada en dichos momentos, ajustándonos a sus necesidades.

Para conocer en detalle la justificación, los objetivos, el desarrollo y la evaluación de este proyecto, puedes descargar el resumen del mismo: “Patios inclusivos” (archivo en pdf).

CAMPAÑAS: Desigualdad, es hora de cambiar las reglas

Ricos más ricos, pobres más pobres, recortes presupuestarios, gobiernos que cuelgan el cartel de ‘no hay dinero’… y cada vez mayor desigualdad económica. ¿Inevitable? En absoluto. La desigualdad extrema es evitable. Es una cuestión de prioridades y de voluntad política. Es por esta razón por la que Oxfam Intermón está llevando adelante su campaña Desigualdad, paraguas bajo el que realiza informes, eventos y acciones de recogida de firmas sobre los diversos aspectos de esta realidad polifacética.

Ricos más ricos, pobres más pobres, recortes presupuestarios, gobiernos que cuelgan el cartel de ‘no hay dinero’… y cada vez mayor desigualdad económica. ¿Inevitable? En absoluto. La desigualdad extrema es evitable. Es una cuestión de prioridades y de voluntad política. Es por esta razón por la que Oxfam Intermón está llevando adelante su campaña Desigualdad, paraguas bajo el que realiza informes, eventos y acciones de recogida de firmas sobre los diversos aspectos de esta realidad polifacética.

Estas son algunas de sus últimas acciones:

El cambio climático afecta más a quienes tienen menos

El Gobierno español ha aportado menos del 1% de lo que debería para que las personas más pobres puedan adaptarse a las consecuencias de un cambio climático que no han provocado.

Ante el cambio climático, ya no más excusas. Firma ahora la petición

Informe: Bajan los salarios, crece la desigualdad

Informe: Bajan los salarios, crece la desigualdad

Denunciamos que esta brecha afecta directamente a las condiciones de vida de la ciudadanía y proponemos medidas para revertir la situación.

Puedes ver todas las acciones e informes aquí.

CIBERACCIÓN: No Más Cortes De Luz

Desde el estallido de la crisis en 2007 la pobreza energética se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos en España, al haberse sumado al desempleo y a la reducción de salarios una escandalosa subida de la tarifa eléctrica.

Desde el estallido de la crisis en 2007 la pobreza energética se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos en España, al haberse sumado al desempleo y a la reducción de salarios una escandalosa subida de la tarifa eléctrica.

Siete millones de personas tienen dificultades para pagar la factura de la luz y más de cinco millones se quedarán sin calefacción durante este invierno. Aunque cada año mueren en España más personas por falta de suministros en sus hogares que por accidentes de tráfico, los afectados por la pobreza energética siguen siendo invisibles.

Causa importante de esta grave situación se encuentra en los aumentos indiscriminados de las tarifas de la luz. Tan sólo en los últimos seis meses, el recibo se encareció en un 25%. Las grandes compañías se niegan sistemáticamente a realizar una auditoría que permita determinar los costes reales de la producción eléctrica y promueven un sistema que favorece la especulación. Es imprescindible que haya mayor transparencia para poder acabar con los abusos en la factura eléctrica.