RECOMENDACIONES CDV

RECOMENDACIODES DESDE EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL

Xabier Aierdi y Raquel Celis

¿Migración o desplazamiento forzado? Las causas de los movimientos de población a debate

Cuadernos de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto.

Bilbao: CEAR-Euskadi, 2015

El objetivo de esta investigación ha sido avanzar hacia una reconceptualización de los desplazamientos forzados. Trabaja en la propuesta de un concepto amplio que contemple la degradación ambiental y la violación grave, sostenida o sistemática de los derechos económicos y sociales, además de la violación de los derechos civiles y políticos en el origen de los desplazamientos forzados. Llevan a cabo, en colaboración con Ikuspegi, un análisis de los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, revisando la perspectiva que se plantea desde el análisis de las migraciones y realizando entrevistas en profundidad con personas expertas del estado español y Colombia.

José Ignacio Pichardo Galán (coord.)

GUÍA: Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico.

Madrid: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2015, 184 p.

El texto, elaborado por antropólogos/as de varias universidades españolas y latinoamericanas, consta de una introducción conceptual, varios ejemplos de buenas prácticas, una guía de acción con recomendaciones para prevenir, indicadores para detectar y protocolo para actuar ante el acoso escolar por homofobia, también en sus diversas formas específicas: lesbofobia, bifobia e intolerancia de género, y/o transfobia.

Los contenidos que se ofrecen están diseñados para su aplicación real por parte de los actores clave implicados: autoridades educativas, equipos docentes y de orientación, mediadores, alumnado, asociaciones de padres y madres etc., integrantes todos ellos de la comunidad educativa.

En esta obra se ofrecen también las herramientas prácticas necesarias para detectar, prevenir y abordar el acoso, haciendo así posible que la escuela sea un espacio de convivencia en igualdad. Hay que señalar que un buen número de buenas prácticas y recursos didácticos recogidos en esta publicación se han incorporado ya en algunos centros. Una buena forma de avanzar en la mejora de la normativa y en la eficacia de las medidas para detectar, prevenir y combatir este tipo de acoso es llegar a diseñar protocolos que orienten la adopción del procedimiento más adecuado para actuar en caso de producirse un episodio de acoso.

La guía se completa con un listado de recursos educativos disponibles de forma gratuita y completa en internet para todos los niveles educativos no universitarios. Se ofrece, además, un análisis de los recursos jurídicos -estatales y de cada una de las comunidades autónomas- para abordar estas cuestiones en los centros educativos.

Por último, se presentan enlaces a diversos anexos, como modelos para solicitar el reconocimiento de la identidad de género en los centros educativos, y otros enlaces a estudios y textos académicos.

Portal de recursos documentales sobre Economía social y solidaria, surgido por la dispersión de información que sobre el tema que hay en numerosos sitios web y en distintos idiomas.

Ni todos los investigadores están de acuerdo con las definiciones, ni los términos se utilizan de la misma forma. Dependiendo de si uno está en un continente u otro, hablamos de economía popular y solidaria para unos, economía social para otros, e incluso de economía social y solidaria. Las realidades y las práctivas también divergen. Por ello, y en un esfuerzo de puesta en coherencia, SocioEco ha recopilado el máximo de documentos – estudios de casos, análisis, entrevistas, experiencias, propuestas – en francès, inglés, castellano, portugués e italiano (con la posibilidad de agregar más idiomas en el futuro), provenientes de los cinco continentes. Han recopilado 4080 documentos, 1319 publicaciones y 306 videos ligados a 3709 autores y 362 organizaciones.

Sus ejes temáticos son:

- Otra visión de la economía

- Volver a definir la riqueza

- Reconciliar economía y ecología

- Justicia social, paz y solidaridad

- Finanzas y monedas al servicio de la sociedad

- Otras formas de emprender, producir, consumir

- Qué políticas públicas para la economía solidaria?

- Volver a definir la economía a partir del territorio

- Educación, información y formación en ESS

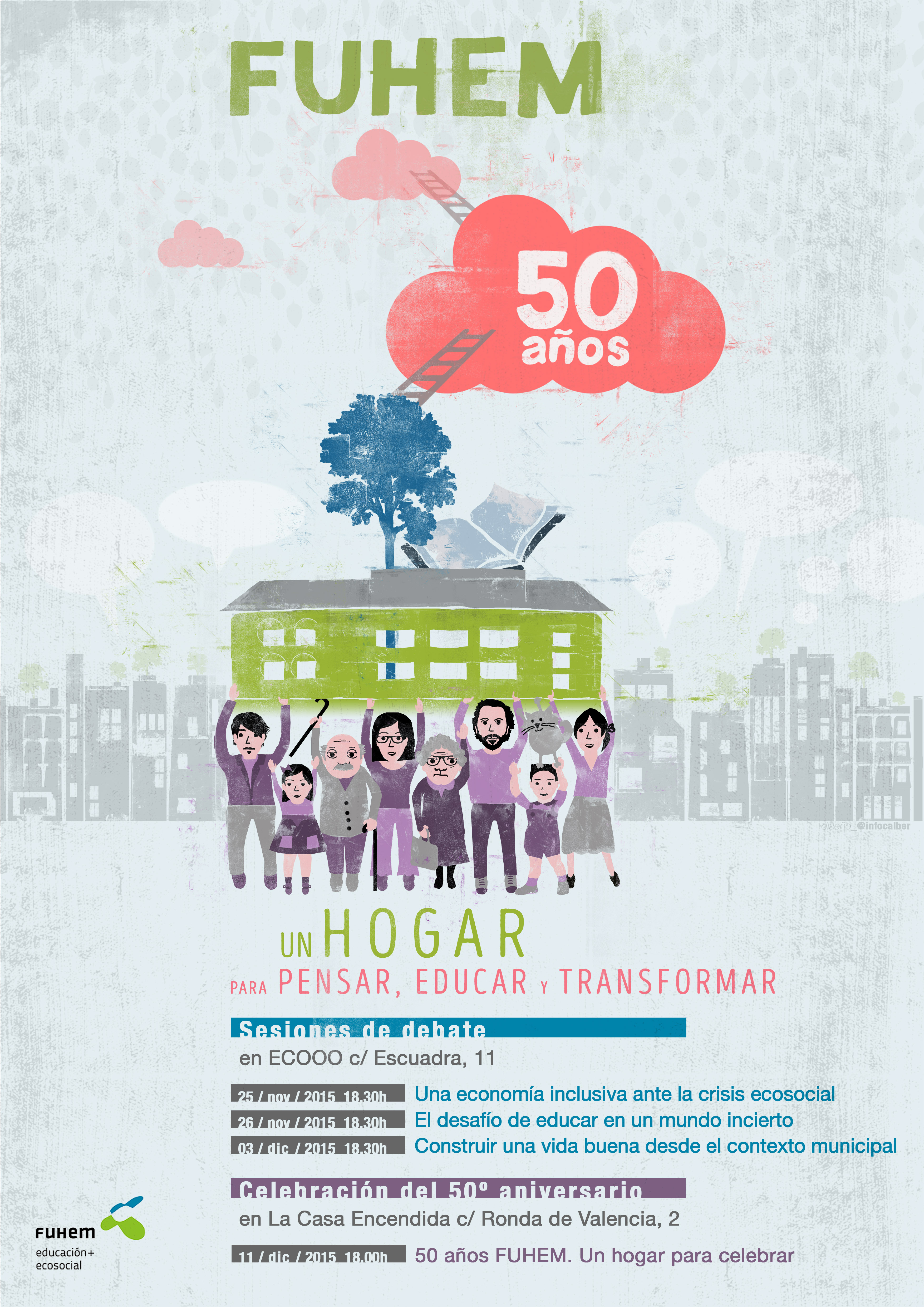

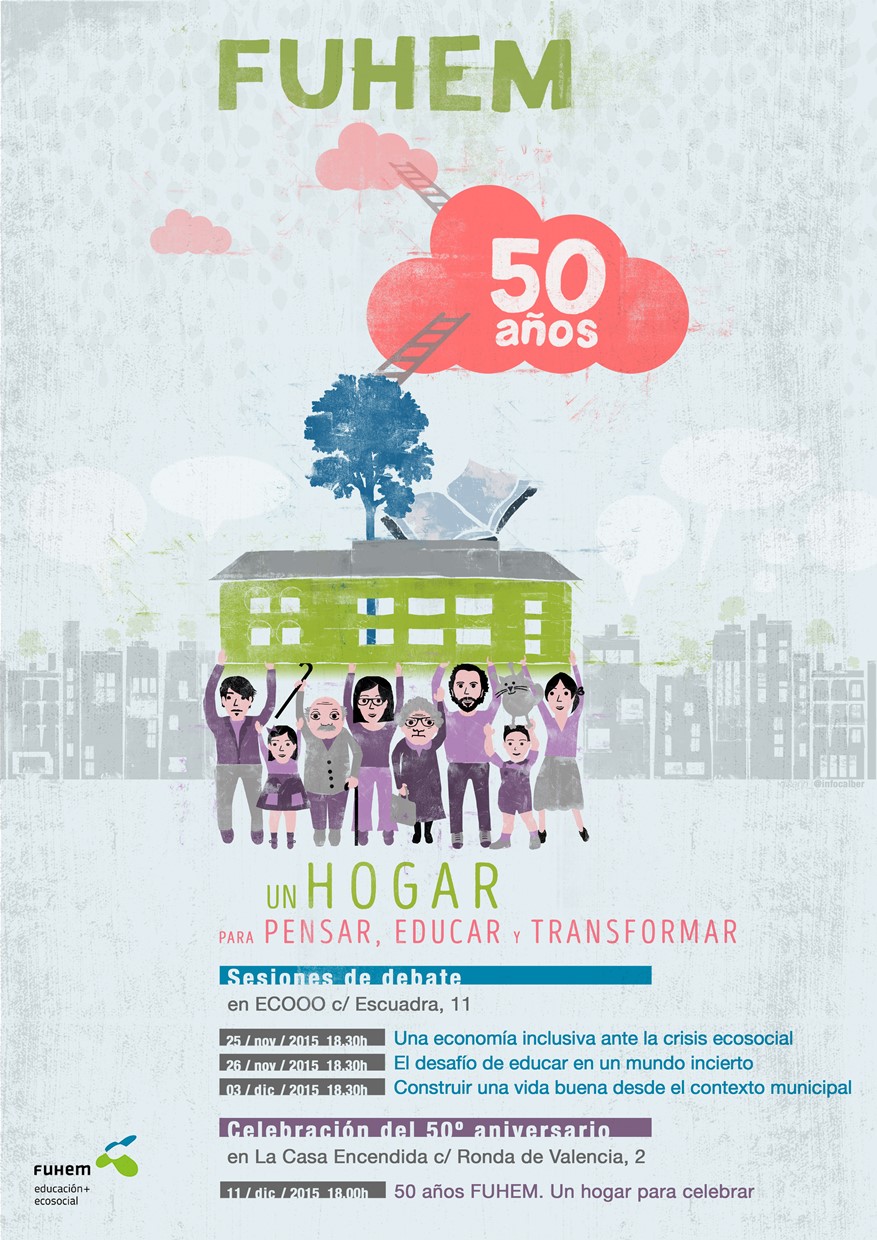

FUHEM celebra su 50 aniversario con jornadas de debate

FUHEM celebrará su aniversario con tres sesiones de debate que tendrán lugar los próximos 25 y 26 de noviembre y 3 de diciembre, a las 18.30 horas, en la sede de Espacio ECOOO (c/ Escuadra, 11); y una fiesta, que será el viernes 11 de diciembre, a partir de las 18 horas, en La Casa Encendida.

FUHEM celebrará su aniversario con tres sesiones de debate que tendrán lugar los próximos 25 y 26 de noviembre y 3 de diciembre, a las 18.30 horas, en la sede de Espacio ECOOO (c/ Escuadra, 11); y una fiesta, que será el viernes 11 de diciembre, a partir de las 18 horas, en La Casa Encendida.

Bajo el lema “50 años FUHEM: Un hogar para pensar, educar y transformar”, los debates girarán en torno a: la economía inclusiva como respuesta a la crisis ecosocial, el desafío de educar en un mundo incierto y la construcción de una vida buena desde el contexto municipal.

Todos los actos son de entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Toda la información de los debates

En la sede de Espacio ECOOO, situada en el número 11 de la calle Escuadra, a las 18.30 horas, tendrán lugar tres debates con los temas y los ponentes que se detallan a continuación:

“Una economía inclusiva ante la crisis ecosocial” (25 de noviembre de 2015). (Enlace al evento en Facebook)

Intervendrán:

• Ángel Martínez González-Tablas. Catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y Presidente del Patronato de FUHEM.

• Nerea Ramírez Piris. Co-Coordinadora estatal de Ecologistas en Acción.

• Yayo Herrero López. Directora General de FUHEM.

• Carlos Sánchez Mato. Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid.

- Presenta y modera: Olga Rodríguez, escritora y periodista de El Diario.es

“El desafío de educar en un mundo incierto” (26 de noviembre de 2015) (Enlace al evento en Facebook)

Intervendrán:

• Javier Valle (pendiente de confirmación). Profesor titular de Didáctica y Teoría de la Educación (UAM), y Director del Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales.

• Fernando Mazo. Licenciado en Filosofía y Letras. Profesor de FUHEM. Ex director del Colegio Lourdes.

• María Acaso. Profesora titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid e integrante del colectivo Pedagogías Invisibles.

• Fernando Cembranos. Psicólogo y Sociólogo. Miembro de IC Iniciativas Culturales y del Consejo Asesor del área Educativa de FUHEM.

- Presenta y modera: Maite del Moral, Presidenta del Consejo Asesor del Área Educativa de FUHEM.

“Construir vida buena en el ámbito municipal” (3 de diciembre de 2015) (Enlace al evento en Facebook)

Intervendrán:

• Fernando Prats Palazuelo. Arquitecto urbanista y vocal del Patronato de FUHEM.

• María Eugenia Rodríguez Palop. Profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III y vocal del Patronato de FUHEM.

• Sira Abed Rego. Primera Teniente de Alcalde y Concejala delegada de Política Territorial, Urbanismo y Movilidad en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

• Javier Barbero Gutiérrez. Concejal de Seguridad, Salud y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

- Presenta y modera: Belén Gopegui, escritora.

Estos encuentros de reflexión y construcción colectiva del pensamiento, van en línea con la trayectoria de FUHEM, planteando temas de actualidad y promoviendo una mirada plural y compleja sobre estas cuestiones; al tiempo que conecta con las preocupaciones que han centrado su labor educativa e investigadora en cuestiones socio-políticas, económicas y ecológicas a lo largo de toda su trayectoria.

Y el broche final con una fiesta

El lema de las Jornadas cobrará un giro distinto en la fiesta que tendrá lugar el viernes 11 de diciembre a las 18.00 horas en La Casa Encendida. “50 años FUHEM. Un hogar para celebrar” es el mensaje central para una jornada más festiva, en la que la propia Fundación será protagonista junto a las personas que, a lo largo de estas cinco décadas, han formado parte de su extensa comunidad, en cualquiera de las facetas que FUHEM ha desarrollado. Más adelante os daremos un avance de las emociones que nos esperan en la fiesta del 50º aniversario.

Las Jornadas “50 años FUHEM” son una cita con la historia pero también una apuesta de presente y futuro, en las que FUHEM vuelve a mostrar su personalidad trabajando en red con otras entidades, invitando a personas de distintos ámbitos, aprovechando la oportunidad para lanzar su nuevo proyecto fundacional y abriéndose aún más a toda la sociedad madrileña.

Ayúdanos a difundir y corre la voz

Os animamos a acudir a todos estos actos y a que nos ayudéis a difundirlos entre todas las personas, ligadas a FUHEM y a sus colegios, que conozcáis. Seguro que entre todos y todas, podemos celebrar los 50 años de FUHEM por todo lo alto.

Además de seguir las novedades a través de esta web, no dejes de conectactarte y compartir tus recuerdos en el grupo creado en facebook para la ocasión: Comunidad FUHEM.

Presentación del libro El triunfo de las ideas fracasadas

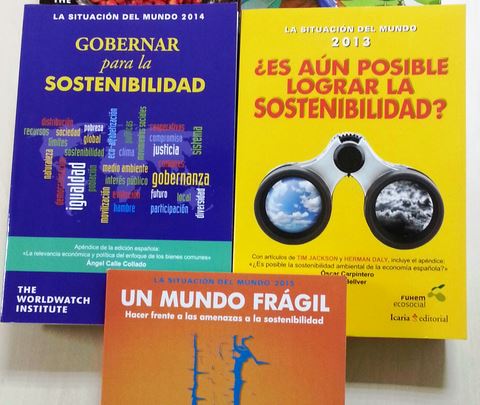

Titulado El triunfo de las ideas fracasadas, el nuevo libro de la colección Economía Crítica & Ecologismo Social, que coeditan FUHEM Ecosocial y La Catarata, evalúa el impacto de las políticas de austeridad y las reformas estructurales implantadas en Europa a raíz de la crisis económica y financiera.

Compilado por Steffen Lehndorff, este libro lleva por subtítulo “Modelos del capitalismo europeo en la crisis” y ofrece un análisis crítico de las diferentes trayectorias económicas y sociales adoptadas por España, Italia, Grecia, Alemania, Francia, Austria, Reino Unido, Suecia y Hungría; gracias a los capítulos escritos por autores de los distintos países.

El libro se presentará el próximo miércoles, 2 de diciembre en Espacio ECOOO, (c/Escuadra, nº 11), a las 19 horas.

En el acto, intervendrán:

- Carlos Berzosa (moderador), catedrático de Economía Aplicada y ex rector de la Universidad Complutense de Madrid.

- Ángel Martínez González-Tablas, catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y presidente del patronato de FUHEM.

- Albert Recio y Josep Banyuls, autores del capítulo titulado “Crisis dentro de la crisis: España bajo el neoliberalismo conservador”.

El libro está a la venta en la librería on-line de FUHEM y se ofrece más información del mismo en la noticia que ofrecimos con su aparición.

Ayúdanos a difundirlo desde el evento que hemos creado en Facebook, invitando a tus contactos, y en Twitter con el hastag #IdeasFracasadas.

50 años de FUHEM: "Un hogar para pensar, educar y transformar"

Estamos a pocos días para el inicio de la celebración del 50º aniversario de FUHEM que, bajo el lema “50 años FUHEM: Un hogar para pensar, educar y transformar”, hemos organizado con tres sesiones de debate y una fiesta.

Estamos a pocos días para el inicio de la celebración del 50º aniversario de FUHEM que, bajo el lema “50 años FUHEM: Un hogar para pensar, educar y transformar”, hemos organizado con tres sesiones de debate y una fiesta.

Os adjuntamos la invitación a los cuatro actos, os recordamos las fechas y los detalles de todas las sesiones de debate y os incluimos el enlace de cada evento en Facebook, por si sois usuarios de esta red social y queréis compartir el evento con vuestros contactos o confirmar vuestra asistencia.

Sesiones de Debate

Sede de ECOOO, Savia Solar (c/ Escuadra, nº 11) a las 18.30 horas.

“Una economía inclusiva ante la crisis ecosocial” - 25 de noviembre

https://www.facebook.com/events/1082462635138652/

Intervendrán:

• Ángel Martínez González-Tablas. Catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y Presidente del Patronato de FUHEM

• Nerea Ramírez Piris. Co-Coordinadora estatal de Ecologistas en Acción

• Yayo Herrero López. Directora General de FUHEM

• Carlos Sánchez Mato. Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

Presenta y modera: Olga Rodríguez, escritora y periodista de ElDiario.es

“El desafío de educar en un mundo incierto” - 26 de noviembre

https://www.facebook.com/events/1488897014746280/

Intervendrán:

• Javier Valle. Profesor titular de Didáctica y Teoría de la Educación (UAM), y Director del Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales.

• Fernando Mazo. Licenciado en Filosofía y Letras. Profesor de FUHEM. Ex director del Colegio Lourdes.

• María Acaso. Profesora titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid e integrante del colectivo Pedagogías Invisibles.

• Fernando Cembranos. Psicólogo y Sociólogo. Miembro de IC Iniciativas Culturales y del Consejo Asesor del área Educativa de FUHEM.

Presenta y modera: Maite del Moral, Presidenta del Consejo Asesor del Área Educativa de FUHEM.

“Construir una vida buena desde el contexto municipal” - 3 de diciembre

https://www.facebook.com/events/1634591723468826

Intervendrán:

• Fernando Prats Palazuelo. Arquitecto urbanista y vocal del Patronato de FUHEM.

• María Eugenia Rodríguez Palop. Profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III y vocal del Patronato de FUHEM.

• Sira Abed Rego. Primera Teniente de Alcalde y Concejala delegada de Política Territorial, Urbanismo y Movilidad en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

• Javier Barbero Gutiérrez. Concejal de Seguridad, Salud y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

Presenta y modera: Belén Gopegui, escritora.

Seguiremos todas las sesiones de debate con el hastag #50añosFUHEM en Twitter.

Y pondremos el broche final a la celebración de los 50 años de FUHEM en una fiesta que tendrá lugar el 11 de diciembre en La Casa Encendida (c/Ronda de Valencia, nº 2.) a las 18 horas. De ese último acto, os informaremos más adelante, sin desvelar demasiadas sorpresas, en la web de FUHEM y en el grupo Comunidad FUHEM, que hemos creado en Facebook para reunir a todas las personas que han estado vinculadas a la Fundación, en sus distintas facetas, a lo largo de estos 50 años.

Os esperamos para celebrar nuestro aniversario y os animamos a compartir esta información con vuestra red de contactos.

29N, Marcha Mundial por el Clima

El cambio climático es consecuencia de un modelo de producción y consumo que ha demostrado ser inapropiado para satisfacer las necesidades de muchas personas, pone en riesgo nuestra supervivencia e impacta de manera injusta especialmente a las poblaciones más pobres y vulnerables del mundo.

El cambio climático es consecuencia de un modelo de producción y consumo que ha demostrado ser inapropiado para satisfacer las necesidades de muchas personas, pone en riesgo nuestra supervivencia e impacta de manera injusta especialmente a las poblaciones más pobres y vulnerables del mundo.

Sin embargo, es posible cambiar el rumbo y encaminarnos hacia un mundo más habitable, solidario y seguro.

En todo el mundo están surgiendo iniciativas que mejoran nuestra calidad de vida y reducen las emisiones que causan el cambio climático: agricultura sostenible y ecológica, producción y autoconsumo de electricidad renovable, transporte público, peatonal y ciclista, nuevas formas de construir utilizando menos energía...

Las soluciones existen, solo falta extenderlas a gran escala y para eso es necesario manifestar con voz alta y clara que las personas demandamos un modelo productivo justo, eficiente y basado en energías renovables, y no el basado en los combustibles fósiles que generan riqueza para unos pocos y nos ponen en peligro a todos. Tampoco sirven falsas soluciones que perpetúan un modelo consumista e impiden impulsar una auténtica transformación del sistema en consonancia con los límites planetarios.

Por ello, desde la Alianza por el Clima, plataforma que reune a más de una treintena de organizaciones muy diversas, exigen a los gobiernos que en la próxima cumbre del clima de París se pongan de acuerdo para defender los intereses de la población facilitando el cambio de modelo, comprometiendo medidas de transición justa que aseguren empleo de calidad, asegurando la protección de los países y personas más vulnerables y librándonos así de las peores consecuencias del cambio climático.

En Madrid, la manifestación del 29 de noviembre partirá de Cibeles a las 12:00 para terminar en Sol con un concierto de Macaco.

Muchas otras ciudades españolas y extranjeras han convocado marchas. Encuentra un evento próximo a tí en esta web.

Más información:

AGENDA noviembre-diciembre FUHEM Ecosocial

50 años FUHEM. MESA REDONDA: “Una economía inclusiva ante la crisis ecosocial”

25 de noviembre de 2015. ECOOO (c/ Escuadra, 11, Madrid), 18.30 horas.

El primero de los tres debates con los que FUHEM celebra su 50 Aniversario, que culminará en una fiesta el 11 de diciembre (ver más abajo).

Intervendrán:

• Ángel Martínez González-Tablas. Catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y Presidente del Patronato de FUHEM.

• Nerea Ramírez Piris. Co-Coordinadora estatal de Ecologistas en Acción.

• Yayo Herrero López. Directora General de FUHEM.

• Carlos Sánchez Mato. Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid.

- Presenta y modera: Olga Rodríguez, escritora y periodista de El Diario.es

50 años FUHEM. MESA REDONDA: “El desafío de educar en un mundo incierto”

26 de noviembre de 2015. ECOOO (c/ Escuadra, 11, Madrid), 18.30 horas.

Intervendrán:

• Javier Valle (pendiente de confirmación). Profesor titular de Didáctica y Teoría de la Educación (UAM), y Director del Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales.

• Fernando Mazo. Licenciado en Filosofía y Letras. Profesor de FUHEM. Ex director del Colegio Lourdes.

• María Acaso. Profesora titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid e integrante del colectivo Pedagogías Invisibles.

• Fernando Cembranos. Psicólogo y Sociólogo. Miembro de IC Iniciativas Culturales y del Consejo Asesor del área Educativa de FUHEM.

- Presenta y modera: Maite del Moral, Presidenta del Consejo Asesor del Área Educativa de FUHEM.

50 años FUHEM. MESA REDONDA: “Construir vida buena en el ámbito municipal”

3 de diciembre de 2015. ECOOO (c/ Escuadra, 11, Madrid), 18.30 horas.

Intervendrán:

• Fernando Prats Palazuelo. Arquitecto urbanista y vocal del Patronato de FUHEM.

• María Eugenia Rodríguez Palop. Profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III y vocal del Patronato de FUHEM.

• Sira Abed Rego. Primera Teniente de Alcalde y Concejala delegada de Política Territorial, Urbanismo y Movilidad en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

• Javier Barbero Gutiérrez. Concejal de Seguridad, Salud y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

- Presenta y modera: Belén Gopegui, escritora.

Miércoles, 2 de diciembre. ECOOO (c/ Calle Escuadra, 11, 28012 Madrid), 19.00 horas.

Intervendrán:

• Josep Banyuls

• Albert Recio

Ambos autores del capítulo 1, "Crisis dentro de la crisis: España bajo el neoliberalismo conservador".

El libro ha sido coeditado por FUHEM Ecosocial y La Catarata (2015, 301 p.)

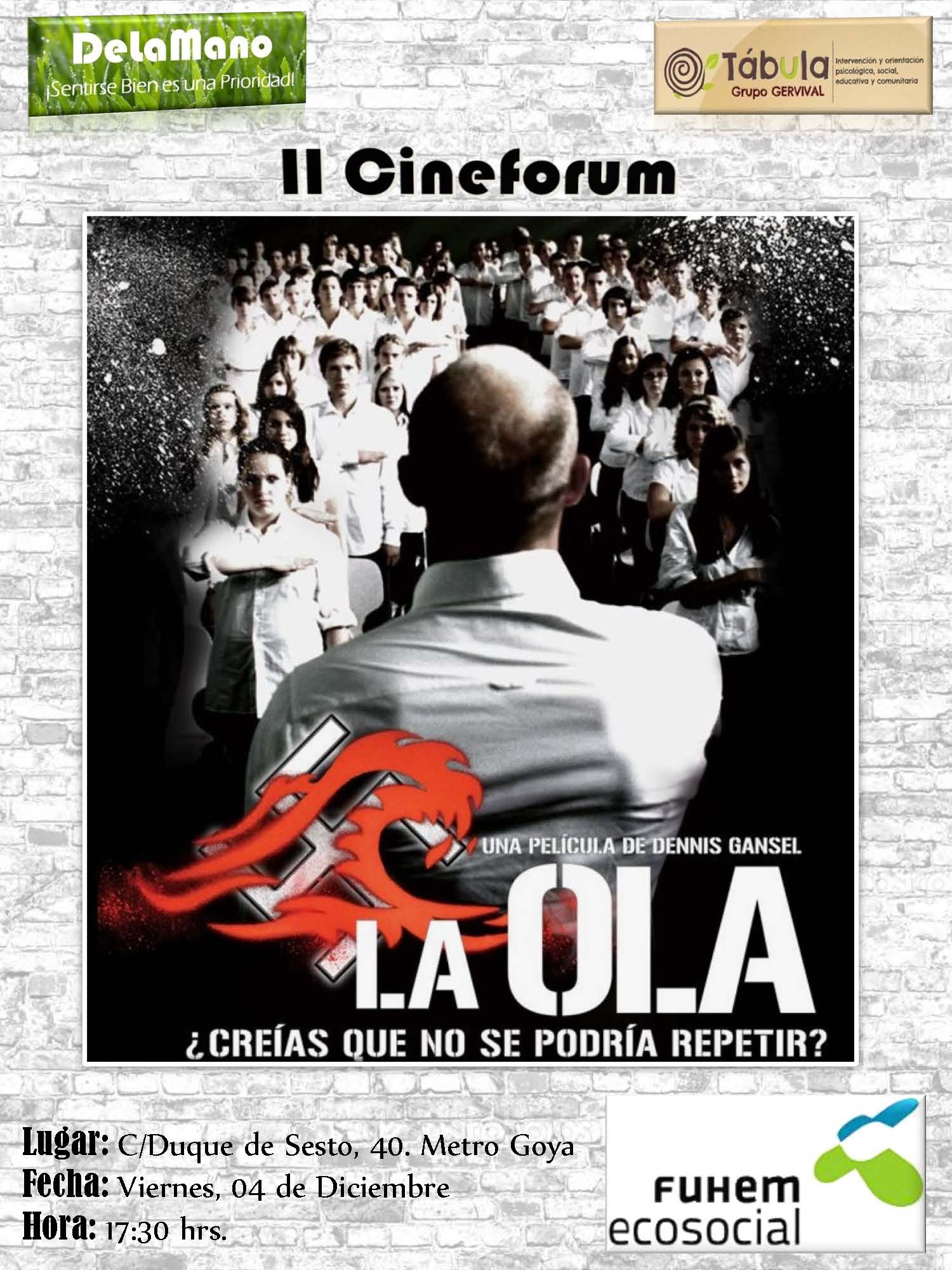

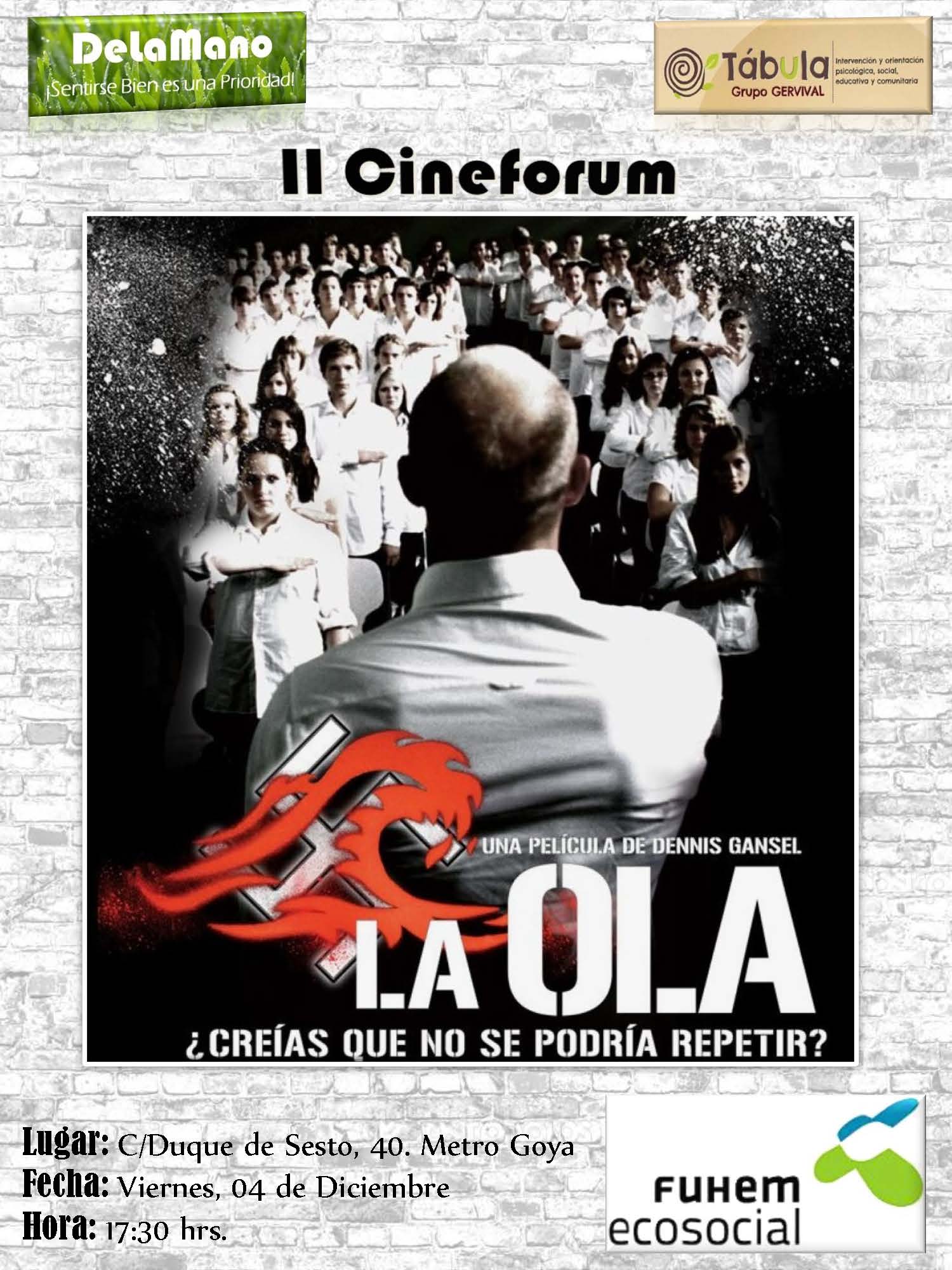

Viernes 4 de diciembre. Espacio Abierto FUHEM (c/Duque de Sesto, 40), 17.30 horas.

La proyección de La Ola será introducida por Elena Vicent Valverde, directora de Tábula Intervención Social. El coloquio tras la proyección será moderado por Daniela González Brizuela, directora de DeLaMano Madrid.

50 años FUHEM. ACTO CONMEMORATIVO: Un hogar para celebrar

Viernes 11 de diciembre. La Casa Encendida, 18.00 horas.

El lema de las Jornadas del 50 Aniversario de FUHEM cobrará un giro distinto en la fiesta que tendrá lugar el viernes 11 de diciembre a las 18.00 horas en La Casa Encendida. “50 años FUHEM. Un hogar para celebrar” es el mensaje central para una jornada más festiva, en la que la propia Fundación será protagonista junto a las personas que, a lo largo de estas cinco décadas, han formado parte de su extensa comunidad, en cualquiera de las facetas que FUHEM ha desarrollado. Más adelante os daremos un avance de las emociones que nos esperan en la fiesta del 50º aniversario.

Os animamos a acudir a estos actos y ayudarnos a difundir ¡Corre la voz!

El cuidado como bien relacional: hacia posibles indicadores

En las últimas décadas y desde visiones críticas ha aumentado el interés por el desarrollo de enfoques alternativos más centrados en el bienestar, las condiciones de vida o el buen vivir. Dichos enfoques resaltan, entre otras cosas, la importancia de las relaciones interpersonales en este buen vivir, los llamados “bienes relacionales”; bienes ni públicos ni privados pero esenciales para la vida individual y social. En este texto, la autora se centra en uno de ellos, el cuidado o trabajo de cuidados, absolutamente necesario para la vida y muy poco estudiado como bien relacional. La autora aporta algunos aspectos que sería necesario considerar en la elaboración de indicadores de tiempo como medida del cuidado como bien relacional.

En las últimas décadas y desde visiones críticas ha aumentado el interés por el desarrollo de enfoques alternativos más centrados en el bienestar, las condiciones de vida o el buen vivir. Dichos enfoques resaltan, entre otras cosas, la importancia de las relaciones interpersonales en este buen vivir, los llamados “bienes relacionales”; bienes ni públicos ni privados pero esenciales para la vida individual y social. En este texto, la autora se centra en uno de ellos, el cuidado o trabajo de cuidados, absolutamente necesario para la vida y muy poco estudiado como bien relacional. La autora aporta algunos aspectos que sería necesario considerar en la elaboración de indicadores de tiempo como medida del cuidado como bien relacional.

Cristina Carrasco es profesora titular de Teoría Económica en la Universitat de Barcelona.

Acceso a El cuidado como bien relacional: hacia posibles indicadores, de Cristina Carrasco (pdf)

Entrevista a Mario Espinoza Pino sobre la obra de Manuel Sacristán

Mario Espinoza Pino es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense, investigador, traductor y editor, además de activista incansable. Sus áreas de trabajo son el marxismo, la sociología, los movimientos sociales y la filosofía de Spinoza. Ha publicado artículos en Pasajes, Logos, Youkali o Rethinking Marxism, ha participado en obras colectivas como Hacer vivir, dejar morir: Biopolítica y capitalismo (Los Libros de La Catarata/Arbor, 2010) y ha editado Spinoza contemporáneo (Tierradenadie Ediciones, 2009) y, más recientemente, Artículos periodísticos de Karl Marx (Alba Editorial, 2013).

Por Salvador López Arnal

Salvador López Arnal: Felicidades por tu artículo reciente sobre el marxismo de Sacristán. Creo que no lo conociste personalmente. ¿De dónde tu interés por su obra?

Mario Espinoza Pino: Muchas gracias, Salvador. Me alegro mucho de que el artículo te haya parecido interesante. Lo cierto es que no pude tener el honor de conocer a Sacristán; yo era muy joven –un niño– cuando él falleció.

Respecto a mi interés en la obra de Sacristán, comenzó cuando iniciaba los cursos de doctorado en la facultad de Filosofía (Universidad Complutense de Madrid). Estaba interesado en trabajar dentro del horizonte de la tradición marxista y los seminarios universitarios me brindaron la ocasión –y la gran fortuna– de poder colaborar con Montserrat Galcerán y Jacobo Muñoz. Gracias a ellos pude conocer la obra de Manuel Sacristán e introducirme en su pensamiento con cierto rigor. Montserrat Galcerán insistía –al hilo de las luchas estudiantiles contra el “plan Bolonia”– en los escritos de Sacristán sobre la universidad, Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores (1968) y La universidad y la división social del trabajo (1972). Era la primera vez que muchos estudiantes de filosofía escuchábamos decir –de manera tan nítida– que la universidad era un espacio en el que se pugnaba por construir hegemonía cultural, un lugar sometido a gran diversidad de contradicciones políticas, económicas y burocráticas (y uno no podía sino participar de ellas). Siguiendo el diagnóstico de Sacristán, Montserrat mostraba como la universidad pública era una institución en crisis dentro de la contemporánea división del trabajo, asediada tanto por su mercantilización capitalista como por el declive de su función formadora de élites intelectuales (su destino clásico o “humanista” en el marco de la sociedad burguesa). La realidad laboral que nos esperaba a los estudiantes distaba de cualquier “épica cultural” o intelligentsia directiva: la privatización imparable del entorno universitario y la adaptación de los currículos al mercado nos condenaba, por el contrario, a la más absoluta precariedad. Y así ha sido (tenemos hoy un 57% de paro juvenil). De modo que mi primer acercamiento a Sacristán fue, si puede decirse así, de carácter práctico-político.

Por otra parte, mi interés en el pensamiento del filósofo español tiene una enorme deuda con Jacobo Muñoz; su saludable insistencia ha hecho que escriba el artículo que has podido leer. Muñoz leía el proyecto intelectual de Sacristán como una firme alternativa a lo que se entendía en España –en términos generales– por filosofía. Si el canon filosófico español –un canon excelentemente retratado por José Luis Moreno Pestaña en su reciente La norma de la filosofía (2013)– era tremendamente hermenéutico y a-histórico (puro, podríamos decir), Muñoz reclamaba un mayor grado de interdisciplinaridad: la apertura real de la filosofía a la historia, las ciencias y las artes. Algo que, como bien sabes, viene ya expresado en el proyecto sacristaniano del Instituto de Filosofía de su texto de 1968. Esa visión de la filosofía me parecía muy atractiva, rompía con gran parte de la formación universitaria que había recibido, y ello me llevó a profundizar en los textos del filósofo relativos a Marx y al marxismo. Cuando pude leerlos lo que más me llamo la atención de ellos fue, sin duda, la singularidad del trabajo de Sacristán a través de Marx: su capacidad analítica y crítica, su manera de situarse en el conflicto teórico –rigurosa y jamás condescendiente–, su mirada clarificadora hacia muchas de las problemáticas que habían constituido el hilo del marxismo occidental. Piénsese, por ejemplo, en El trabajo científico de Marx y su noción de ciencia (1980) después de la fiebre estructural de los años setenta. Por no hablar de la fuerza pedagógica y afilada de sus cursos (algo que puede verse en las clases sobre “economía marxista” o “metodología de las ciencias sociales” que tú mismo editaste en Sobre Dialéctica (2009)).

SLA: Recuperar hoy, señalas en tu trabajo, las contribuciones filosóficas de Manuel Sacristán podría parecer, en principio, un gesto de vocación escolástica en el marco del marxismo español o, a lo sumo, un ejercicio académico de historia de las ideas. ¿Por qué? En todo caso, ¿qué habría de malo en ello?

MEP: Permíteme un pequeño preámbulo. Creo que uno de los efectos del “marxismo occidental” en Europa fue, como ya señalara Perry Anderson, el producir un discurso filosófico –eurocéntrico–demasiado despegado del horizonte político y conflictivo de la sociedad capitalista. Especialmente en términos de análisis social. El “recurso a la teoría” fue una de las características más destacadas de los intelectuales marxistas a partir la Tercera Internacional (1919), una teoría concentrada en pensar –sobre todo– cuestiones de carácter epistemológico, cultural o hermenéutico (“hermenéutico” en referencia al legado de Karl Marx). Obviamente, esto no fue un azar, sino que estuvo estrechamente vinculado con la evolución de los partidos comunistas europeos, cuya estructura –especialmente a partir del estalinismo– vivió un progresivo divorcio teórico-práctico: por una parte estaban las células políticas o directivas encargadas de la realpolitik y, por otro, los intelectuales, especializados en una esfera que estaba alejada del ámbito de la acción. Esta escisión se “consagró” durante las dos décadas posteriores a la segunda guerra mundial, contexto dominado en el plano filosófico por una problemática netamente epistémica (piénsese en la Logica de Della Volpe o en el Pour Marx de Althusser). Sacristán, que no estaba del todo de acuerdo con Anderson, señalaba que Louis Althusser era un caso paradigmático de esta “ruptura interna”, materializada en ese alejamiento de la realidad a través de la teoría (lo cual, mirado con distancia, no solo tuvo efectos “terribles” tal y como señalara Thompson en su Misery of Theory).

cultural o hermenéutico (“hermenéutico” en referencia al legado de Karl Marx). Obviamente, esto no fue un azar, sino que estuvo estrechamente vinculado con la evolución de los partidos comunistas europeos, cuya estructura –especialmente a partir del estalinismo– vivió un progresivo divorcio teórico-práctico: por una parte estaban las células políticas o directivas encargadas de la realpolitik y, por otro, los intelectuales, especializados en una esfera que estaba alejada del ámbito de la acción. Esta escisión se “consagró” durante las dos décadas posteriores a la segunda guerra mundial, contexto dominado en el plano filosófico por una problemática netamente epistémica (piénsese en la Logica de Della Volpe o en el Pour Marx de Althusser). Sacristán, que no estaba del todo de acuerdo con Anderson, señalaba que Louis Althusser era un caso paradigmático de esta “ruptura interna”, materializada en ese alejamiento de la realidad a través de la teoría (lo cual, mirado con distancia, no solo tuvo efectos “terribles” tal y como señalara Thompson en su Misery of Theory).

A partir de ese contexto, y más en España, creo que puede estar más o menos claro a lo que se apunta con “escolástico”: mantener una mirada apegada a una hermenéutica puramente textual o autorreferencial, obviando historia, política y contextos. Algo que es, a mi juicio, muy diferente de hacer una historia (o sociología histórica) del marxismo, o de situar su discurso teórico en el momento presente. Esto último es lo que humildemente he intentado hacer con el pensamiento de Sacristán. Por otra parte, la crítica textual siempre estará ahí –nos posicionaremos interpretativamente ante escritos y coyunturas de un modo u otro– pero el peso del análisis no debería caer sobre quaestiones disputatae acerca de la “epistemología” de Marx que no tengan en cuenta la realidad histórico-social (pasada y presente). O que no partan del estado de desarrollo actual de las ciencias naturales, sociales e históricas. Si perpetuamos un lenguaje esotérico y una serie de problemáticas “desfasadas” acabaremos produciendo un saber “gremial”, alejado de los focos de lucha en los que debería estar un marxismo a la altura del presente.

Respecto al tema de la “historia académica de las ideas”, me vuelvo a remitir al potente análisis de Moreno Pestaña en su La norma de la filosofía (2013) y también al de Francisco Vázquez en La filosofía española: herederos y pretendientes (2009). Tras el fracaso del proyecto filosófico-institucional orteguiano, el patrón filosófico posterior a la guerra civil española se configuró en torno a la hermenéutica en su sentido más sacral: las instituciones universitarias fascistas se dedicaron a producir una serie de comentadores profesionales de textos filosóficos. Exégetas que, salvando algunas excepciones, despreciaban la historia como disciplina (era empirismo espurio) y entendían la filosofía como un desarrollo lineal en un devenir netamente conceptual. El relato podría empezar más o menos así: unos pensadores europeos antiguos (un discurso, por tanto, eurocéntrico) legaban sus problemas a otros posteriores (problemas eternos o perennes) en el plano del pensar (no de la historia), y cada uno pasaba su singular testigo al siguiente, como en una larga cadena de razonamientos cuya matriz común ha sido, casi siempre, “la tradición”. Así podía pasarse de Platón a Aristóteles, de Santo Tomás a Kant y de este a Hegel a partir de una suerte de pseudo-razonamiento no encarnado materialmente. La teología se secularizaba en una historia “espiritual” que era, al fin y al cabo, una no-historia. Lo esencial en este enfoque eran los conceptos puros y los sistemas, nunca la producción situada de estos ni sus contextos histórico-genéticos. Esto permitía los malabarismos conceptuales más atrevidos y ofrecía, al mismo tiempo, una relación con la filosofía más centrada en “intimar con el ser” que en acercarse al mundo y al conocimiento (así lo veía Sacristán). Lo que me parece importante destacar aquí, porque yo mismo lo he padecido, era que la historia se utilizaba como mera cronología para signar un antes y un después, no como un “lecho histórico”, social y político desde el que emerge una cultura singular determinada (y, por supuesto, una filosofía). Soy consciente de la caricaturización excesiva que hago (mi hastío respecto a este tipo de “hacer” es considerable), pero creo que retomar a Sacristán desde una escolástica marxista o desde este tipo de historia de las ideas (donde los pensadores son solo “hitos” del pensar o “iluminaciones” del Ser) me parecería una aberración. Y nada productivo. Con ello no quiero decir que todo lo que se haga o se haya hecho en España sea así, en absoluto. Hay muchos ejemplos de lo contrario –y por suerte cada vez más– dentro y fuera de las instituciones académicas.

SLA: Asumir los límites del marxismo occidental como punto de partida, apuntas también, «nos ofrece la oportunidad de situarnos en las fronteras de su problemática, impulsándonos a plantear un debate lejos de sus coordenadas filosóficas». ¿Cuáles son esos límites en tu opinión?

MEP: Esos límites vienen marcados por la problemática intelectual y la coyuntura política que ve nacer a ese marxismo. He aludido antes al divorcio estructural entre teoría y práctica en el seno de los partidos, pero no he señalado que el marxismo occidental estuvo formado –de manera mayoritaria– por profesores académicos vinculados a la filosofía (Lukács, la Escuela de Frankfurt, Della Volpe, Althusser, Colletti, etc.). Se pasó del modelo de intelectual vinculado a la organización y al análisis político-social –pensemos en Lenin o en la maestría de Luxemburg– a un intelectual con un perfil fuertemente académico (aunque hay excepciones que desbordan tal caracterización, como Lukács o Gramsci). Bien es cierto que la producción teórica del momento estuvo arraigada en el contexto de ruptura con el Dia-Mat soviético, y que romper con ese lastre quizá llevó a cierta hipertrofia de lo filosófico (además, no solo había que conquistar plazas ideológicas en el ámbito “rojo”, sino también en el burgués, cuyas disciplinas sociales estaban estrechamente adheridas a la realidad capitalista).

Siendo más concreto: creo que el desapego de las problemáticas sociales y la hipertrofia de la teoría (sobre todo en su vertiente más filosófica) son dos de los grandes límites de este marxismo. Estos excesos pueden acabar llevando a “logomaquias” teoricistas poco fructíferas para la investigación y la pedagogía política. Y, en cierto modo, así fue: se crearon ambiciosas baterías críticas y conceptuales –algunas muy pertinentes– que, sin embargo, no se tradujeron en programas de investigación social a la altura de tales teorizaciones (pensemos en el concepto de ciencia de Althusser, esa Teoría con mayúsculas que defendió hasta 1974, o en la renovación general que Della Volpe buscaba con su concepción hipotético-deductiva del método marxiano).

SLA: La obra de Sacristán, en tu opinión, ¿puede aproximarnos críticamente a nuestro presente? ¿Arroja luz sobre las contradicciones del capitalismo tardío desde una perspectiva teórica y política? ¿Qué escritos, qué libros suyos te parece que tienen más interés?

MEP: Sí, por supuesto. El legado de Sacristán no solo puede aproximarnos críticamente a nuestro presente, sino que nos obliga a pensar en alternativas al modelo político y económico que tenemos hoy día. Pienso, por ejemplo, en la crisis y en la cuestión ecológica, en apuestas como el decrecimiento frente a un neoliberalismo cada vez más depredador con los recursos y la fuerza de trabajo. Me parece que la figura de Sacristán adquiere ahí un brillo singular por su recepción del ecologismo. Por otra parte, creo que su concepción de la “dialéctica”, como conocimiento sintético-totalizador, puede devolvernos tanto a la arena de la investigación como a la de la producción de un discurso global sobre la sociedad capitalista. Por una parte, necesitamos producir conocimiento actual sobre nuestra realidad, para lo cual tenemos que aventurar hipótesis y realizar trabajo empírico (en sociología, historia, economía, etc.). Y, por otra, tenemos que insertar los resultados de ese conocimiento en un “diagrama global”, en un “mapa” (dialéctico) que nos permita orientarnos en la práctica y crear un discurso antagonista. Creo que Sacristán nos invita a volver al taller donde se forjan los instrumentos para entender y transformar la realidad, al tiempo que nos aproxima a discursos muy presentes hoy en los movimientos sociales (como, por ejemplo, la ecología, el feminismo o las economías alternativas).

Si tuviera que hablar de libros suyos para el presente, creo que me acercaría a sus textos sobre Pacifismo, ecologismo y política alternativa (1987), sus Seis Conferencias (2005) y Sobre dialéctica (2009) (que contiene su célebre introducción al Anti-Dühring y sus clases sobre metodología de las ciencias sociales). Si alguien quisiera profundizar más en su marxismo o en su forma de entender la filosofía: Panfletos y materiales I: Sobre Marx y marxismo (1983) y Panfletos y materiales II: Papeles de filosofía (1984).

SLA: Sacristán puede ser considerado, señalas, junto a Galvano Della Volpe y Louis Althusser, el cierre de un capítulo en la historia del marxismo y el camino hacia la apertura de otro. ¿Qué capítulo cierran en tu opinión? ¿Cuál abren? ¿No observas algunas diferencias sustantivas entre sus marxismos?

MEP: Creo que con Della Volpe, Althusser y Colletti se cierra el capítulo del marxismo “epistemológico” que tuvo tanta fuerza a comienzos de la segunda mitad del siglo XX. Las problemáticas de estos autores –como ya he mencionado– estaban vinculadas a la necesidad de un replanteamiento del trabajo filosófico de Marx. Este gesto pretendía ir más allá del marxismo soviético oficial, desautorizándolo a través de las fuentes de la propia corriente marxista. Se trataba de abordar el trabajo teórico de Marx lejos del dogma del Dia-Mat, actualizándolo y leyéndolo con cierta autonomía. La época del deshielo (1956) favoreció enormemente el despliegue de estos marxismos críticos así como el florecimiento de escuelas marxistas-humanistas (como, por ejemplo, el grupo praxis en la antigua Yugoslavia). También favoreció –como sabes– importantes rupturas políticas e intelectuales tras los episodios de Hungría y Polonia.

En tu pregunta sugerías que Sacristán no “entraba bien” en la línea de pensadores marcada por Della Volpe y Althusser. Tienes razón. Sacristán estuvo involucrado en la construcción práctica y organizativa de una cultura comunista en el contexto de la España franquista. Su perfil era más cercano al del intelectual orgánico de Gramsci que al de los intelectuales típicos de la Tercera Internacional. En el plano teórico manejó una serie de conceptos gnoseológicos que lo alejan del marxismo de la época, de esa “hiper cientificidad” buscada por un primer Althusser y por Colletti en los textos de Marx. Por ejemplo, la crítica sacristaniana a la banalización de los conceptos de “método”, “teoría” y “ciencia” por parte de estas corrientes es crucial. Aunque también parte de malentendidos de base por la pertenencia a tradiciones muy distintas: Althusser, por ejemplo, estaba vinculado a la epistemologie francesa (una corriente centrada en la historia de las ciencias) frente a Sacristán, educado –tras su paso por Münster– en lógica, metodología científica y en la filosofía de la ciencia más avanzada de la época. Ahora bien, pese a las diferencias existentes, Sacristán no planteó una alternativa teórica a ese marxismo. Sí que planteó su crítica, eso está claro, y esbozó alternativas en un sentido práctico y estratégico, pero creo que no pudo dar forma coherente a una alternativa sistemática. No deja de ser un contemporáneo de ese marxismo a pesar de que vaya más allá de él. Vive en un momento –si quieres– transicional, pero no llega a formular lo que otros autores (como los alineados en torno a la New Left o al operaismo) hicieron más adelante o al mismo tiempo.

Más allá de lo dicho, creo que Sacristán abre puertas y caminos hacia otra forma de hacer marxismo: su forma de entender el ecologismo, su acercamiento al feminismo o su noción de dialéctica me parecen líneas de trabajo muy interesantes. También su compromiso con los movimientos sociales de la época. Una cosa más. Cabe señalar que Althusser, al que se le ha colgado ad aeternum el sambenito de teoricista, viró hacia un horizonte más afín a Sacristán a partir de Marx dans ses limites (1976). Afín no quiere decir, ni mucho menos, igual. Quiere decir que se tomó en serio la crítica que se había lanzado contra su periodización de la obra de Marx (lúcidamente rebatida por Sacristán), contra la ausencia del concepto de clase en su obra, e intentó aproximarse a la política contemporánea desde una teorización ontológico-política del presente. Fue otra vía, desde luego, pero intentó trascender los límites de su propia circunstancia intelectual (que era, además, muy complicada). De allí han salido textos muy sugerentes, como Le courant souterrain du matérialisme de la rencontre (1982).

SLA: ¿Sabes si Althusser llegó a conocer los escritos de Sacristán?

MEP: La verdad es que no lo sé a ciencia cierta. Lo investigaré. Lo que sí sé –aunque es una verdad conocida– es que para Louis Althusser (y para tantos otros intelectuales franceses) fue fundamental la experiencia indirecta de la opresión fascista en España. El Frente Popular y la resistencia anti-fascista fueron vistos por Althusser desde una perspectiva heroica, constituían un “ejemplo” de lucha. La experiencia cultural de la resistencia española supuso para muchos jóvenes católicos –como fue el caso de Althusser– la transición de la “cuestión social” hacia la lucha de clases: la pobreza dejó de ser algo relativo a una “terrible desigualdad” puramente social y se convirtió en un fenómeno político y económico. Ahora bien, respecto a su conocimiento acerca de lo que se hacía en España, la verdad es que tengo dudas. Recuerdo que Althusser vino a dar unas conferencias a Barcelona y Granada durante 1976 (creo que las primeras que daba fuera de Francia), y no sé si en ese intervalo pudo tener conocimiento del trabajo de Manuel Sacristán. Como te decía, lo investigaré.

SLA: Señalas también una cercanía de Sacristán a Thompson y a Negri. No me detengo en el primero. ¿Qué cercanía existe Sacristán y Antonio Negri?

MEP: En el artículo trataba de situar a Sacristán en un horizonte de proximidad respecto al pensamiento marxista que le era contemporáneo; en ese movimiento lo acerqué más a Thompson y a Negri, oponiéndole los discursos de un Colletti o un Althusser. El acercamiento a Thompson y Negri lo entiendo desde el ámbito práctico y político (aunque con el primero la coincidencia se dé también en el ámbito intelectual). De hecho, creo que a Sacristán algunos textos de Negri le hubieran horrorizado (aunque hubiera encontrado otros muy interesantes… pero bueno, esto, dicho así, suena a ciencia ficción o a proyección pobremente fundada). Lo que me parece es que hay en Negri un análisis de la coyuntura italiana y una apuesta que va más allá del partido, concentrándose en una novedosa política de movimientos. Una política que requería de la fundación de revistas, como Potere Operaio (1969) o Autonomia Operaia (1973), y nuevos espacios de lucha adaptados a una realidad distinta (que luego sería llamada posfordismo). Negri da cuenta de los nuevos movimientos obreros en Italia, produce un nuevo marxismo que tiene que pensar más allá de la fábrica y concentrarse en las relaciones sociales que el capital se apropia. Tiene que “desbordar” la imagen fordista de lo social. En el caso de Sacristán, este intenta superar los fracasos de la izquierda durante la “transición” militando en otros movimientos (el Comité Antinuclear de Cataluña, su apoyo a las luchas feministas, las luchas contra la OTAN), impulsando otras apuestas. También hay –creo– cierta ruptura con la lógica de los partidos (y cierta inspiración en otras iniciativas más asamblearias: es reseñable la imagen que en 1976 daba del SDEUB). En definitiva: me parece que ambos autores se preocuparon por pensar y participar en un una nueva cultura de protesta, al tiempo que contribuyeron a forjar (desde su posición como profesores, editores y militantes) una nueva mirada dentro del comunismo de finales del XX. Un comunismo atento a lo que sucedía más allá de los “muros del partido”.

SLA: Perdona que insista. Déjame citarte un texto de Negri que no pasó desapercibido a Sacristán. Lo tomo de un artículo de Francisco Fernández Buey, que su amigo, compañero y maestro, conocía muy bien: «Un animal vivo, feroz con sus enemigos, salvaje en la consideración de sí y de sus pasiones. Así nos gusta imaginar la constitución de la dictadura comunista». De hecho, en otras páginas de Dominio y sabotaje, Negri postula o sugiere la eliminación física de los obreros rentistas de las grandes fábricas al hablar de la «aristocracia obrera». ¿No te parece que hay mucha distancia en la forma de concebir las luchas del movimiento obrero en uno y otro caso?

MEP: Lo cierto es que mi comparación solo se sostiene si aludimos a un perfil muy general y, si quieres, más práctico: al ámbito de la construcción de una “cultura comunista” renovadora (aunque, como apuntas, de signo muy distinto). El tema de la renta en Negri tiene que ver con su interpretación de la dinámica autovalorizadora de la clase trabajadora, un proceso que acontecería “más allá” del capital, del Estado y su lógica distributiva keynesiana (cuando practicó esa lógica). Creo que en el texto que citas hay una suerte de invectiva contra los grandes sindicatos porque, debido a la recomposición del capital –en vías de terciarización–, estos aparecen para Negri como «perros muertos» políticamente incapaces. Su papel sería solo amortiguar la servidumbre salarial (peleando por medidas distributivas) sin albergar ninguna “pasión revolucionaria”. Y ello en una coyuntura (1977) que, según el pensador italiano, sería propicia para realizar transformaciones drásticas (precisamente por el proceso de recomposición del dominio capitalista). Está claro que Negri parte de presupuestos teóricos muy alejados de los de Manuel Sacristán: los temas de la composición orgánica de clase, la autovalorización de la clase, su “potentia” siempre actuante en tanto multitud, etc.

Por otra parte, Sacristán, como intelectual educado en la Tercera Internacional, creo que no podría estar de acuerdo con la visión defendida por Negri respecto a la renta. Creo que había mucho más realismo político y sindical en él que en el pensador italiano (también es cierto que Italia y España no vivían la misma circunstancia histórica). Ahora bien, creo que la crítica de Negri no es una crítica poco meditada o izquierdista sin más. Apunta al corazón –y al límite político– de los pactos capital-trabajo durante los años del Welfare State. Quizá pueda parecer que lo hace desde la óptica de cierta “aristocracia obrera”. Lo cual no deja de ser paradójico, ya que sus conceptos intentan descifrar una realidad opuesta: la autovalorización de la clase. En cualquier caso, su posición estaría en este aspecto muy alejada de la que mantuvo Sacristán en los conflictos laborales.

SLA: Sacristán, afirmas, es una verdadera anomalía en el panorama de la filosofía marxista. ¿Por qué? ¿Está datada esta anomalía?

MEP: Creo que Sacristán era una verdadera anomalía en el mejor sentido de la palabra: alguien que desafiaba el orden y los usos establecidos del marxismo que le tocó vivir. Como he dicho antes, Sacristán era un intelectual orgánico en un marco compuesto por “vanguardias inoperantes”, un hombre de organización, formación y militancia en un momento en que los intelectuales se hallaban alejados de esas tareas. Además, el filósofo ejercía estas funciones bajo las presiones del fascismo, con lo que su labor tuvo que concentrarse en crear el humus de una cultura comunista clandestina. Eso me parece una anomalía en toda regla. Pero hay otra más, de carácter teórico, y es que Sacristán tenía una formación en lógica y en filosofía de la ciencia que no era para nada común en la época (quizá Ludovico Geymonat podría acercársele en este sentido, pero no en el otro). Creo que estos dos elementos sui generis dieron lugar a un marxismo renovador y “fuera de la norma”.

SLA: El conocimiento dialéctico sólo será tal, señalas en un momento de tu reflexión, «por su referencia al todo, a la totalidad social, a sus procesos de producción, reproducción y antagonismos internos». ¿Crees eso posible? ¿No es una tarea casi sobrehumana? ¿No se necesita aunar demasiadas fuerzas, demasiados saberes, para hincar el diente a un proyecto de esta naturaleza?

MEP: Bueno, yo creo que es todo un proyecto, un proyecto a realizar. Por supuesto que hay que movilizar fuerzas intelectuales y culturales importantes en diversas áreas, pero eso es lo que hicieron Marx y Engels, más tarde Dobb o Sweezy y hoy David Harvey o Wallerstein ¿no? Quiero decir, estudiar el capitalismo en toda su amplitud: sus procesos de producción y reproducción, su dinámica general. Quizá el concepto de “Todo” o “Totalidad” suena demasiado ceremonioso o metafísico, pues su semántica está cargada de cierta reminiscencia hegeliana (o lukácsiana) muy filosófica. Incluso teológica. Pero cuando hablamos de “todo” nos referimos a una “formación social” dada, una sociedad y los antagonismos que la estructuran. De algún modo el concepto de “todo” nos sirve para entender la sociedad como un ámbito articulado por diferentes dinámicas interrelacionadas (economía, política, ideología, etc.) que entran en contradicción y que han de ser estudiadas desde un horizonte de conjunto. Bajo mi punto de vista, la teoría de Marx –su forma de entender el modo de producción capitalista– apunta a la construcción de un enfoque “global” de la sociedad. Ahora bien, y quitándole hierro al asunto del “todo” y lo “sobrehumano” de la tarea, podríamos decir que Marx llegó a perfilar su teoría de una manera mucho más humilde: realizando trabajo de campo como periodista, acumulando datos, analizando bibliografía, abordando estudios específicos sobre conflictos políticos y bélicos… todo ello en el empeño de realizar la radiografía del capitalismo que le tocó vivir. Y, por cierto, muchas veces desde el más básico “ensayo-error”.

"El legado de Sacristán no solo puede aproximarnos críticamente a nuestro presente, sino que nos obliga a pensar en alternativas al modelo político y económico que tenemos hoy día".

No es bueno, creo yo, seguir representándonos a Marx como un “genio” filosófico, sino como un revolucionario y agitador que era, además, filósofo, economista e investigador social. Marx no dedujo las cosas desde el “cielo del concepto”: fue de lo parcial –de un trabajo empírico cada vez mejor fundado– a lo global tras muchos esfuerzos. No creo que nosotros no podamos hacer lo mismo desde nuestras diferentes áreas de trabajo. De hecho, creo que se trata de eso: de estudiar empíricamente, de teorizar, de arrojar hipótesis y ponerlas en común de manera colectiva. Ese es uno de los mejores caminos para apuntalar una praxis social potente.

SLA: ¿Qué concepto manejaba Sacristán de teoría marxista en tu opinión?

MEP: Esta pregunta requeriría otro artículo (risas).

SLA: Por eso la hago, para darte más trabajo y aprender de tus reflexiones.

MEP: Sinceramente: no lo tengo claro. Si hablamos del concepto de teoría científica, no hay duda, él mismo lo pone negro sobre blanco en su texto preliminar al Anti-Dühring, cuando habla del método analítico-reductivo de las ciencias (naturales) oponiéndolo al dialéctico. Pero si hablamos de teoría marxista… resulta difícil, porque la obra de Sacristán –al menos hasta donde yo tengo conocimiento– es bastante ambigua. Por una parte, está claro que Sacristán se niega a aceptar la idea de “dialéctica” como método científico “normal” (en sentido kuhniano) o “saber científico”. Era consciente de lo que podía ocasionar (y ocasionó) tal confusión en el plano epistemológico (ahí su crítica al joven Lukács, que lleva demasiado lejos la identidad entre ciencia y dialéctica, me parece esencial). Pero, por otra parte, se ve obligado a reconocer en algunos textos que existe un “corpus teórico” marxiano, un conjunto de hipótesis organizadas al modo de una teoría científica. Solo que el ámbito de acción de dicha teoría no es la naturaleza, sino la sociedad, la economía y la historia. Por ejemplo, en sus clases sobre la metodología de Marx (editadas en Sobre Dialéctica), Sacristán insiste en comparar a la “Escuela Histórica” (Schmoller, Sombart) con Marx. La gran diferencia “metodológica” entre ellos –saltándonos el paralelismo que pudiera haber con Hegel– tiene que ver con la forma de reconstruir e individualizar un momento histórico-social, pues tal totalización incluye para Marx el estudio de la Economía Política, mientras que la Escuela Histórica desprecia esa línea de trabajo.

Por esquematizarlo: podemos ver el enfrentamiento un método científico-social e histórico, que pone de relieve la economía como uno de sus elementos fundamentales, con un método más “artesanal” y clásico de hacer historia. Sacristán dirá que Marx procede al modo de un investigador social (con los métodos de trabajo de la “ciencia normal”) que es al tiempo historiador, y que en ese sentido la metodología del marxismo es científica. Ahora bien, cuando éste intenta ofrecer el “cuadro global” de su investigación (pensemos en El capital) asistiríamos a algo diferente. ¿A qué? A una individuación histórica y concreta del capitalismo. El método de exposición marxiano (Darstellungsweise) se caracterizaría por vincular en una explicación global y sistémica los resultados de las investigaciones científicas de Marx (en sociología, economía, política, derecho, etc.). Y esta exposición “global” o “dialéctica” (sintética) ya no es solo “científica”, sino incluso “artística” (Marx se involucra en realizar ese retrato de un modo y no de otro). Hay una “poiesis” de orden distinto en la elaboración de este “todo” orgánico que el método de exposición trata de reconstruir.

Y, bueno… ¿qué sucede con la teoría marxista? ¿No significa esto, como dijo Benedetto Croce, que Marx elaboró solo cánones interpretativos o hermenéuticos para la historia de su tiempo? Por supuesto que no. Marx analizó y expuso dinámicas que hoy día nos son contemporáneas, que no han dejado de recorrer el modo de producción capitalista. No obstante, hay cierta ambigüedad en Sacristán, cierta tensión que le impide dar entidad al núcleo teórico del pensamiento marxiano y que le acerca, de vez en cuando, a una suerte de historicismo. Quizá porque Sacristán es un hijo –aunque crítico– de la fuerte distinción germánica entre “ciencias del espíritu” (Geisteswissenschaften) y “ciencias de la naturaleza” (Naturwissenchaften). Quizá. Pongo un ejemplo: sus notas a los Grundrisse. En su breve análisis de la Einleitung de 1857 Sacristán se sorprende cuando Marx reconoce dos caminos para producir conocimiento: aquel que parte de lo real y lo concreto dado, descomponiéndolo en relaciones simples, y el que parte de dichas relaciones para reconstruir activamente lo concreto. Sacristán dirá: «Tal como él lo da [Marx], no se entiende como explica el segundo sin el primero. ¿Por una teoría previa, por un análisis ya realizado por otros?» (Escritos sobre El Capital (y textos afines), p. 65.). La respuesta es: sí, efectivamente. Porque Marx no parte de la nada, de un vacío teórico, sino de una serie de hipótesis ya articuladas en sus Manuscritos (1844) y perfeccionadas en La ideología alemana (1845-1846). Marx parte del conocimiento económico-político anterior y, además, desde la articulación de una serie de hipótesis que dan lugar a la concepción materialista de la historia. La duda de Sacristán –abusivamente utilizada por mí– le hace pensar, poco después, en que hay una hipótesis implícita en el texto: «la investigación de una totalidad concreta». Tiene razón. Pero seguidamente vuelve a interrogarse por la teorización metodológica de ese análisis previo que le inquietaba al comienzo. Y es que esa “teoría previa” viene articulada por los conceptos de modo de producción, fuerzas productivas, relaciones de producción, lucha de clases, etc. Sacristán llegará a la conclusión de que esa “teoría previa” Marx la entiende como resultado histórico, como conocimientos anteriores, pero no le da más juego (nótese que eso le aproxima a Althusser, que sí insiste en esa articulación previa). Por otra parte, el filósofo entenderá que Marx sigue preso (y con razón) de Hegel en sus razonamientos posteriores. Destaco esto porque me parece que Sacristán es reacio a entender que existe en ese texto una “teoría del modo de producción” que organiza un modo específico de investigar, de usar los conceptos y trabajar sobre la sociedad. Como te decía, da para otro artículo.

SLA: Adelante con él, ya estamos ansiosos por leerlo. En todo caso señalabas antes: «que le acerca, de vez en cuando, a una suerte de historicismo». ¿Y eso es malo? ¿Qué concepto manejas de historicismo?

MEP: Sí y no. Es decir, depende de cómo interpretemos el historicismo. Si por historicismo entendemos lo que pudieron pensar Ranke y Croce, y sobre todo este último, que es un autor interpelado directamente por Sacristán, sí que veo problemas. En ese sentido, el pensamiento de Marx, que no es sólo un discurso “filosófico” o “histórico”, pues tiene otra serie de contenidos económicos y sociológicos, se convertiría en un “gran clásico” monumental. Su contribución desvelaría conceptos cuyo ámbito de validez está circunscrito únicamente a su tiempo. Y solo a su tiempo. En ese sentido, tendríamos que dar la razón a Croce y decir: la teoría de Marx –su núcleo teórico– sirvió en el siglo XIX porque es una expresión histórico-filosófica de su tiempo (concepción que, en cierto sentido, también está en Gramsci). Sin embargo, el capitalismo es una realidad más amplia, que manifiesta regularidades y legaliformidades que se reproducen, de forma constante y ampliada, desde su forja hasta nuestros días. Marx descubrió gran parte de esas “constantes” –que siguen en acción– y enunció su crítica y funcionamiento. En esa medida Marx puede interpelarnos, y su pensamiento no solo es “hijo de su tiempo”, sino también parte del nuestro. Sus conceptos permiten comprender e intervenir en nuestras vidas. Ahora bien, si por historicismo entendemos –en un sentido mucho más amplio– el interés por el contexto histórico y genético del que emerge un pensamiento, la preocupación por su sustancia cultural, política y social, ese historicismo me parece un valor a cultivar.

SLA: Sacristán, apuntas, se distanció tanto de interpretaciones humanistas como anti-humanistas de la obra del gran clásico. ¿Dónde ubicarías sus principales diferencias con estas interpretaciones?

MEP: Sacristán era muy realista, un hombre de gran inteligencia política y filosófica, y creo que comprendió rápido los límites del humanismo marxista. Sobre todo en el contexto español. Llevar el marxismo a una suerte de “ética” y concepción ideal o “humana” del hombre terminaba por disolver el filo crítico del pensamiento de Marx. Con ello no quiero decir que Sacristán renunciase (ni que haya que renunciar) a las categorías del joven Marx, pero sí, sobre todo, a plantear los problemas en un nivel puramente ético, personal y antropológico. Esa suerte de universalismo abstracto –no exento de cierto revival escatológico– acaba borrando la lucha de clases y los conflictos inherentes al capitalismo, convirtiéndolos en problemas vinculados a la «autorrealización de la esencia y el género humano», el «ser comunitario» del hombre y otra serie de estupefacientes intelectuales. No sitúo aquí el concepto marxista de alienación, pues me parece que pertenece a otro orden. Además, en términos históricos, el renacimiento del humanismo pertenecía a una operación político-intelectual ambigua: si bien en algunos países soviéticos era una fuerza de oposición a Dia-Mat y al legado de Stalin (Gajo Petrovic o Mihailo Markovic en Yugoslavia), en otros países lejos de esas coordenadas era una estrategia frontista que permitía alinear en una “izquierda” muy vaga a comunistas, católicos y existencialistas (banalizando mucho el significado del marxismo y condenando la práctica política a un marco estratégico débil). Con lo que el humanismo presentaba facetas contradictorias. Según Thompson, por ejemplo, representaba una lucha por la libertad donde aún reinaba la opresión del régimen autoritario soviético; según Althusser era el colmo de la vulgarización del marxismo y su práctica política (sobre todo por el abandono del leninismo). Sacristán entendía el humanismo como un momento específico en el desarrollo de Marx, una época de la que el pensador germano tuvo que “deshacerse” para avanzar en su comprensión del capitalismo. Lo que él rescataba, creo yo, era el concepto de praxis. Pero una praxis situada y no ideal, inscrita en la forja de un proyecto cultural y político comunista.

Respecto al anti-humanismo, el adversario de Sacristán siempre fue Althusser. Vaya por delante que la contribución althusseriana es muy rica por su sistematización conceptual, y ofrece una interpretación muy sugerente de la teoría marxista. Además es capaz de inspirar hipótesis potentes para investigar en una gran diversidad de áreas (pienso en Pour Marx o en Sur la reproduction especialmente). Estas hipótesis vieron un desarrollo parcial en aquella época (pensemos en Balibar, Macherey, Poulantzas, etc.) y desde hace unos años han sido rescatadas por los “estudios culturales”. Bueno, volviendo al tema, creo que Sacristán no pudo tolerar una posición que despreciaba el concepto de “praxis” (al que el pensador francés acusaba de contaminación humanista) y no dejaba de hablar de prácticas sociales “sin sujeto”. Sacristán tenía una visión praxeológica del marxismo, una perspectiva en la que el ámbito subjetivo de decisión y elaboración de estrategias era fundamental (y no solo en el plano del pensar). Creo que el pensamiento de Althusser adolece de esta dimensión. Bueno, no es que adolezca de ella sin más, lo que sucede es que sólo ve la subjetividad social como efecto, nunca como agente (su recepción de Lacan le ayuda poco en este asunto). Creo que esto no podía sino disgustar a un pensador del “estilo intelectual” de Sacristán, que sabía lo que era organizar y orientar una pedagogía política “desde abajo”.

SLA: La idea que Sacristán maneja de dialéctica, ¿crees que sigue teniendo hoy alguna vigencia? ¿Cuál si fuera el caso? ¿Puede haber una ciencia de lo particular-histórico? Por lo demás, ¿los estudios históricos usuales no tienen ya esa condición?

MEP: Creo que tiene vigencia, desde luego. Creo que entendida desde un ámbito “pedagógico” puede ofrecer una imagen global del estado de la sociedad, un mapa de situación para los conflictos en los que nos hallamos. Algo parecido a lo que Fredric Jameson llama «cartografía cognitiva». Se trataría de un discurso sobre lo “concreto”, una síntesis panorámica enfocada hacia la desfetichización ideológica de nuestra sociedad. Un prólogo pedagógico para la estrategia y la práctica política.

Sobre el tema de lo particular-histórico: sí, los estudios históricos tienen esa dimensión de particularidad que mencionas. Lo que no tienen es el poder “situacional” y “estratégico” hacia el que apunta Sacristán con su noción de dialéctica. No se trata solo de la individuación de un momento histórico, sino de la explicación de sus antagonismos para situar políticamente al trabajador o activista. Se trata de hacer “abordable” prácticamente lo explicado, la coyuntura social y económica, y no sólo de informar adecuadamente sobre ello.

SLA: Has hablado antes de ello, pero insisto. Sacristán utilizó en ocasiones el concepto de praxeología. ¿De qué va esa noción? ¿Ciencia de la práctica acaso? ¿Y eso qué es?

MEP: La cuestión praxeológica no es “científica”. No tiene que ver con la existencia de una poco probable “ciencia de la práctica”. Está relacionada con la fundación de una práctica política en un conocimiento de carácter científico, y, como señala Sacristán, ese era el objetivo de Marx cuando analizaba el modo de producción capitalista. Porque a una praxis social –si quiere tener éxito– le interesa conocer el marco en el que se desenvuelve, sus posibles límites, las vías a seguir, su margen de maniobra, etc. En Marx se da la circunstancia –extrañísima hasta entonces– de que se solapan discursos de carácter diverso: encontramos textos de carácter científico (económico e histórico), crítico (crítica de las ideologías) y un relato revolucionario y emancipador: el comunismo. Y todo esto se da de un modo “consciente”. El comunismo de Marx intenta fundarse en un conocimiento de lo social, y en la medida en que lo hace podemos llamar a ese intento de romper con lo dado “praxeológico”. La aplicación del conocimiento adquirido, su transición a la praxis, depende, por supuesto, de la deliberación de quienes actúan: un movimiento, una clase, un partido. Es decir: no hay una regla para la praxeología, hay conceptos teóricos y discursos estratégicos que “orientan” o “inspiran” acciones posibles, acciones que dependen de muchas variables (históricas, políticas, interpretativas, de falibilidad del propio análisis, etc.). De todos modos, no es una cuestión fácil.

SLA: El último Sacristán, el Sacristán digamos “ecosocialista en serio”, ¿dejó de ser marxista en algún momento?

MEP: Hasta donde yo sé, creo que no. Sí que criticó el “productivismo” de las teorías económicas clásicas del marxismo, esa concepción desarrollista de la producción radicalmente anti-ecológica e industrialista. Me parece que su singularidad estuvo en introducir en el marxismo de la época, sobre todo en el español, temas que no habían sido tocados en profundidad (y más a tono, si quieres, con lo que podría ser una economía marxista en serio, más allá de los fetiches industrialistas y el concepto clásico de desarrollo).

SLA: Sacristán, afirmas, lleva a cabo una lectura rigurosa y personal de los escritos de Marx, por desgracia, añades, poco conocida. ¿Por qué? ¿Por qué el pensamiento de Sacristán sigue siendo tan desconocido por estos lares y en muchos países?

MEP: Te voy a dar una respuesta tópica, pero creo que cercana a la verdad: porque es un pensador de aquí. Se conoce antes a L. Althusser, A. Negri, S. Zizek o al último filósofo francés antes que a Sacristán. Esto tiene que ver con el canon filosófico español, más proclive a la importación de teoría y filosofía que al desarrollo de su propia cultura intelectual. Hay muchos condicionantes históricos que hacen que esto sea así (he mencionado algunos al principio), pero si además le agregamos el estado de la industria cultural, el resultado es desastroso. En otro orden de cosas, es un hecho que también tiene que ver con la forma fragmentaria de la obra del autor. No hay una “gran obra” de referencia (aunque las haya, no sé si me explico).

Ahora bien, creo que la tendencia mencionada está cambiando, hay una cada vez mejor difusión cultural de lo que se hace en España, y la tarea que habéis realizado con Sacristán es impresionante. Volviendo a la cuestión, creo que su desconocimiento tiene que ver con el currículo de las universidades, los medios de difusión y con que es un pensador marxista… y eso, durante muchos años, no ha sonado bien al gran público. Sin embargo, como te decía, creo que está siendo cada vez más conocido.

SLA: Comentas en tu trabajo que Sacristán pensaba la intervención política a través de una mediación esencial, la de una concepción del mundo vinculada al proyecto político comunista. Sin embargo, él mismo, tras el prólogo del Anti-Dühring, recomendó no usar esa noción, esa expresión. Él mismo, si no recuerdo mal, la usó desde entonces en pocas ocasiones. ¿No es el caso?

MEP: Sí, ciertamente. «Concepción del mundo» arrastra demasiadas connotaciones idealistas e incluso místicas, aunque sirve para sintetizar una red de valores, representaciones y objetivos prácticos. Quizá es mejor usar el término “ideología” en un sentido positivo o, directamente, cultura comunista. Porque está el proyecto de crear esa cultura, de intervenir a través de sus valores en la política y en la transformación social.

SLA: Una totalización dialéctica actual, afirmas, requeriría, en definitiva, la producción de una investigación empírica de largo alcance sobre las áreas en las que Marx hizo destacar su tarea: historia, economía, sociología, política, conflictos sociales, etc. Sólo al elaborar una síntesis global de dichos ámbitos, señalas, «estaríamos en condiciones de producir un mapa cognitivo, un conocimiento y un espacio de representación subjetiva para lo social que pudiese ir más allá de las imágenes y discursos dominantes, deformadores e inhibidores de una praxis colectiva verdaderamente constituyente.» ¿No lo fiais muy largo? ¿Y qué hacemos mientras tanto, qué hacemos mientras elaboramos, nada menos, ese mapa cognitivo, ese conocimiento y ese espacio de representación subjetiva?

MEP: No entiendas lo que afirmo como un proyecto de proporciones wagnerianas, está lejos de ello aunque pueda parecerlo (me he pasado de grandilocuente [risas]).

SLA: No, no, está muy bien.

MEP: Tampoco es una tarea intelectual que llevar acabo mientras no se hace nada en la calle, en los centros de trabajo o en las instituciones. Pienso en un proyecto colectivo, en aunar esfuerzos desde diferentes áreas, en construir conocimiento en común y difundirlo. Y en hacerlo, si quieres, de forma pedagógica (si entendemos pedagogía en un sentido no vertical o paternalista). Hoy día el perfil del intelectual y el de activista están estrechamente vinculados en ciertos sectores de la izquierda, con lo que “mientras tanto” luchamos, pensamos y nos arriesgamos a inventar proyectos (que fallarán o no). Y mientras hacemos una cosa también hacemos la otra: adquirimos experiencia y participamos con nuestras contribuciones parciales en dar forma a un discurso común, a esa “totalización dialéctica” gracias a unir y contrastar investigaciones que son afines. De modo que ese “mapa cognitivo” o de “coyuntura” se construye colectivamente, y se realiza “mientras” se actúa (no hay, creo, otra manera mejor de interrelacionar teoría y praxis).

SLA: Voy finalizado, abuso demasiado de tu generosidad. El pensamiento de Manuel Sacristán nos invita hoy, afirmas, «no sólo a crear mapas dialécticos para intervenir en nuestras vidas, sino que también nos permite romper los nudos que nos atan a la tradición del marxismo occidental, a sus excesos teoréticos y culturales, gracias al carácter praxeológico de su mirada sobre Marx y el marxismo». ¿Ese es el gran valor de su pensamiento en la actualidad?

MEP: A mi juicio sí. Ese y el de permitirnos pensar un marxismo vinculado a los movimientos sociales, a un ecologismo “enrojecido” y al feminismo.

SLA: La última. De todos los textos de Sacristán, ¿cuál recomendarías para iniciar la lectura de su obra? ¿Nos citas también algún texto que sea especialmente interesante para ti?

MEP: Recomendaría Pacifismo, ecologismo y política alternativa. Me parece muy bueno como introducción. Para mí ha sido fundamental El Trabajo científico de Marx y su noción de ciencia. Un texto soberbio.

SLA: ¿Quieres añadir algo más?

MEP: Te agradezco mucho el interés que te has tomado en mi artículo, Salvador, y te agradezco aún más la paciencia con esta entrevista. Ha sido un (arduo, pero productivo) placer contestar a tus preguntas.

SLA: El placer ha sido mío. Gracias.

Acceso a la entrevista a Mario Espinoza Pino (pdf)

Otras entrevistas

Entrevista a Paul Mason, por José Bellver, 2019.

Entrevista a Javier de Lucas, por Susana Fernández Herrero, 2018.

Entrevista a Tica Font, por Susana Fernández, 2018.

Entrevista a Bernd Röttger, por Elisa Schwis, 2018.

Entrevista a Cecilia Díaz-Méndez, por Monica Di Donato, 2018.

Entrevista a Juliet Schor, por José Bellver, 2018.

Entevista a Guy Standing, por Lucía Vicent, 2018

Entrevista a Ganaderas en Red, por Monica Di Donato, 2018.

Entrevista a Stuart Wallis, por Allen White (traducido por Nuria del Viso), 2018.

Entrevista a Juan Bárcena, por Monica Di Donato, 2018.

Entrevista a Roberta Sonnino, por Monica Di Donato y José Luis López Casadevante, 2017.

Entrevista a Rafael Díaz Salazar, por Salvador López Arnal (2017).

Entrevista a Randall Wrey, por Lucía Vicent y José Bellver (2017).

Entrevista a José Luis Moreno Pestaña, por Monica Di Donato (2017).

Entrevista a Mª Eugenia Rodríguez Palop, por Nuria del Viso (2017).

Entrevista a Ada Colau, por Nuria del Viso (2017).

Entrevista a Joaquim Sempere, por Nuria del Viso (2017).

Entrevista a Albert Sanfeliu, por Clara Senent y Carlos Saavedra (2016).

Entrevista a Alfredo Caro-Maldonado, por Salvador López Arnal (2016).

Entrevista a Miguel Ángel Soto, por Monica Di Donato (2016).

Entrevista a Jesús Núñez Villaverde, por Nuria del Viso (2016).

Entrevista a Carme Valls Llobet, por Nuria del Viso (2016).

Entrevista a Miguel Candel, por Salvador López Arnal (2015).

Entrevista a Bill McKibben, por José Bellver (2015).

Entrevista a Yanis Varoufakis, por Nick Buxton (2015).

Entrevista a Mario Espinoza Pino, por Salvador López Arnal (2015).

Entrevista a Richard Heinberg, por Luis González Reyes (2015).

Entrevista a Renzo Llorente, por Salvador López Arnal (2015).

Entrevista a Eduardo Garzón, por Salvador López Arnal (2015).

Entrevista a Fefa Vila y Begoña Pernas, por FUHEM Ecosocial (2015).

Entrevista a Marina Subirats, por Nuria del Viso (2015).

Entrevista a Javier de Lucas, por Nuria del Viso (2014).

Entrevista a Cristina Carrasco, por Olga Abasolo y Lucía Vicent (2014).

Entrevista a Gérard Duménil y Dominique Lévy, por Bruno Tinel (2014).

Conversación con Manfred Max-Neef, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2014).

Entrevista a Michael Löwy, por Rafael Díaz Salazar (2014).

Entrevista a Antonio Elizalde Hevia, por José Luis Fernández Casadevante (2014).

Entrevista a Silvia Federici, por Tesa Echeverria y Andrew Sernatinguer (2014).

Entrevista a Marta Antonelli y Francesca Greco, por Monica Di Donato (2013).

Entrevista a Alberto Magnaghi, por José Luis Fernández Casadevante y Nerea Morán Alonso (2013).

Entrevista a Igor Sádaba, por Olga Abasolo (2013).

Entrevista a Giuseppe De Marzo, por Nuria del Viso (2013).

Entrevista a Rafaela Pimentel, por Lucía Vicent (2013).

Entrevista a Mar Nuñez, por Olga Abasolo (2013).

Entrevista a Daouda Thiam. Con testimonio de Sini Sarry, por Nuria del Viso (2013).

Entrevista a Rafael Poch-de-Feliu, por Salvador López Arnal (2013).

Entrevista a Endika Zulueta, por Equipo FUHEM Ecosocial (2013).

Entrevista a Sabino Ormazabal, por José Luis Fernández Casadevante (2013).

Entrevista a Susan George, por Nuria del Viso (2013).

Entrevista a Jorge Riechmann, por Salvador López Arnal (2012).

Entrevista a Antonio Turiel, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2012).

Entrevista a Raúl Zibechi, por José Luis Fernández Casadevante (2012).

Entrevista a Carlo Petrini, por Monica Di Donato (2012).

Entrevista a Rafael Feito, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2012).

Entrevista a Eduardo Gudynas, por Nuria del Viso (2012).

Entrevista a Mbuyi Kabunda, por Nuria del Viso (2012).

Entrevista a Rafael Poch-de-Feliu, por Salvador López Arnal (2012).

Entrevista a Carlos Martín Beristain, por Nuria del Viso (2012).

Entrevista a Chatherine W. de Wenden, por Antonio Izquierdo (2012).

Entrevista a Eduard Rodríguez Farré, por Salvador López Arnal (2012).

Entrevista a Saturnino "Jun" Borras, por Nuria del Viso (2011).

Entrevista a Harald Welzer, por Nuria del Viso (2011).

Entrevista a Loretta Napoleoni, por Nuria del Viso (2011).

Entrevista a Bonnie Campbell, por Nuria del Viso (2011).

Entrevista a Samuel Ruiz, por Cristina Ávila-Zesatti (2011).

Entrevista a Danielle Nierenberg, por Monica Di Donato (2011).

Entrevista a Antonio Ruiz de Elvira, por Monica Di Donato (2011).

Entrevista a Karen Marón, por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2011).

Entrevista a Víctor M. Toledo, por Monica Di Donato (2010).

Entrevista a Narciso Barrera-Bassols, por Monica Di Donato (2010).

Entrevista a Juan Carlos Gimeno, por Monica Di Donato (2010).

Entrevista a Juan Gutiérrez, por Amador Fernández-Savater (2010).

Entrevista a Pepe Beunza, por José Luis Fernández Casadevante y Alfredo Ramos (2010).

Entrevista a Emilio Lledó, por Olga Abasolo (2010).

Entrevista a Juan Andrade, por Salvador López Arnal (2010).

Entrevista a Miguel Manzanera Salavert, por Salvador López Arnal (2010).

Entrevista a Eduard Rodríguez Farré, por Salvador López Arnal (2010).

Entrevista a Silvia L. Gil, por Salvador López Arnal (2010).

Entrevista a Miguel Ángel Rodríguez Arias, por Salvador López Arnal (2010).

Entrevista a Pablo de Greiff, por José Luis F. Casadevante y Alfredo Ramos (2010).

Entrevista a Serge Latouche, por Monica Di Donato (2009).

Entrevista a Alberto Acosta, por Matthieu Le Quang (2009).

Entrevista a Gerardo Pisarello, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a José Luis Gordillo, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a Francisco Fernández Buey, por Nuria del Viso (2009).

Entrevista a Paul Nicholson, por Nuria del Viso (2009).

Entrevista a Alfredo Embid, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a Miquel Porta Serra, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a Rafael Feito, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a Ignacio Perrotini Hernández, por Salvador López Arnal (2009).