Actividad física y salud en niños y adolescentes, sí… ¿pero cómo?

Como progenitores, todos tenemos claro ya la importancia de la actividad física para la salud de nuestros hijos e hijas y, por supuesto, para la nuestra también. La actividad física conlleva una serie de beneficios para las personas que lo practican en todos los ámbitos, físico, psicológico y social. La evidencia científica en este aspecto es clara y contundente.

Nos parece importante comentar también que recientes investigaciones han mostrado que aquellos niños que realizan más actividad física tienen un mayor rendimiento escolar frente a aquellos que realizan menos, dato importante para quien da mucha importancia al rendimiento académico.

Por el contrario, y aunque alguien pueda sorprenderse del dato, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de muerte por enfermedad no transmisible en los países desarrollados y, además, afecta de manera directa a la hipertensión y al sobrepeso y obesidad, que son otros dos de los factores de riesgo que lideran la lista.

Llegados a este punto nos parece relevante explicar que para obtener todos estos beneficios no vale cualquier tipo de actividad física ni simplemente practicarla algún día a la semana. La actividad que realicen nuestros hijos tiene que poseer unas características determinadas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en el año 2010 las recomendaciones sobre actividad física en niños y adolescentes para mantener y mejorar su salud. Estas recomendaciones, adoptadas por todos los países de la UE son las siguientes:

• Los niños y jóvenes de 5 a 17 años deberían realizar como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa.

• La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios produce un mayor beneficio para la salud.

• La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas para trabajar la salud ósea y muscular.

¿Cumplen nuestros hijos estas recomendaciones? Si es así, estupendo, y si no lo es… ¿por qué no marcarnos este propósito para el nuevo año?

Aprendiendo Derechos Humanos y Derechos de la Infancia

En relación con el objetivo general del curso, en tercer ciclo de Primaria (5º y 6º) del Colegio Lourdes, decidimos, en septiembre, trabajar tres temas repartidos a lo largo del curso: los Derechos Humanos, formas y maneras de resolver los conflictos y, en el último trimestre, analizar y contextualizar el papel de la mujer a lo largo de la historia y su situación actual. Los contenidos serían trabajados de forma interdisciplinar y la mayoría de las actividades se realizarían en grupos cooperativos.

En relación con el objetivo general del curso, en tercer ciclo de Primaria (5º y 6º) del Colegio Lourdes, decidimos, en septiembre, trabajar tres temas repartidos a lo largo del curso: los Derechos Humanos, formas y maneras de resolver los conflictos y, en el último trimestre, analizar y contextualizar el papel de la mujer a lo largo de la historia y su situación actual. Los contenidos serían trabajados de forma interdisciplinar y la mayoría de las actividades se realizarían en grupos cooperativos.

Cuando abordamos el primer aspecto, nos dimos cuenta de que los tres temas están íntimamente relacionados. Así, por ejemplo, al ver la película “Buda explotó de vergüenza”, el Día de los Derechos de la Infancia salieron a relucir los conflictos armados y la intransigencia de los vencedores, y el cómo viven las niñas y el machismo, e incluso temas de nuestra historia reciente, como la dictadura de Franco.

Los Derechos Humanos – Los Derechos de la Infancia

Como primer paso partimos de conceptos claves: dignidad, deseo y necesidad, llegando a la conclusión con los chicos y chicas de que los derechos humanos están basados en la necesidad de respetar la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de sus características personales.

Presentamos y analizamos con ellos los derechos humanos, después cada uno de los grupos trabajó a fondo uno de los derechos. De aquí salió una auténtica campaña de sensibilización con lemas tan buenos como: “Sin justicia y sin libertad la vida está fatal”, “Con La educación no se juega” o “Con quien quieras y como quieras”.

Además crearon cuentos, historias y relatos, y trabajaron sobre las biografías de personajes claves en la historia de los derechos humanos… todo ello quedó reflejado en una exposición en los pasillos del colegio. Después de estas actividades, los profesores llegamos a las siguientes reflexiones: la primera es que algunos de los niños y niñas piensan que si tienes una dificultad o vives sin derechos, la mejor manera de poder salir es conocer a alguien importante como un alcalde o un rey, o bien, a alguien con mucho dinero y con corazón o a alguien bueno.

- “ … A la mañana siguiente Lucas se levantó como siempre y revisó el buzón, al parecer tenía una carta del rey en la que ponía: gracias por hacerme entenderlo…”.

- “Un veinticinco de diciembre, un niño llamado Manuel pidió a Papa Noel que también se pasara por África “.

Enfatizaban a una sola persona que es la que te saca del atolladero. Por ello, nos propusimos darles a conocer instituciones donde son muchas las personas que trabajan juntas en aras del bien común.

Otros piensan que la unión hace la fuerza…

- “…Después de muchos años, cuando salieron de la cárcel, decidieron unirse, para luchar contra las injusticias y por la libertad. Hicieron muchas manifestaciones. Con mucha gente más y de esta forma dijeron todo lo que pensaban. El jefe no pudo encarcelar a tantísima gente y se rindió”.

- “…Un día los Robinsons se dieron cuenta de cómo trataban a los de este país y montaron una asamblea a la que muchas personas asistieron…”.

- “…La primera ley que propuso fue prohibir salir de casa sin una autorización, lo cual quebrantaba dos derechos; el derecho a la libertad, por lo tanto, no es justo, así que son dos… Entre todos conseguimos presionar al presidente…”.

De este aspecto, la conclusión que sacamos es lo inmersos y lo conscientes que son nuestros niños del momento que nos ha tocado vivir.

Cine para conocer otras realidades

Con respecto a los derechos de la infancia, vimos todos juntos la película Buda explotó de vergüenza e hicimos un videofórum donde los alumnos trabajaron en equipos inter-niveles sacando conclusiones como:

- “(…) hay niños que sueñan con ir al colegio y nosotros nos quejamos a veces por tener que venir”.

- “(…) hay un deseo de ir a la escuela, de aprender, de ser mejor persona y aquí nuestro deseo es comprar más cosas de las que necesitamos”.

- “(…) sin dinero no hay derechos”.

- “Son machistas y las niñas viven aun peor que los niños”.

Para los profesores es muy gratificante poder acercar estas realidades a nuestro alumnado, ser partícipe de un descubrimiento a veces demasiado duro y cruel pero necesario para despertar en ellos ese espíritu crítico y de conciencia social tan necesario en estos tiempos que corren. Como bien dijo Kofi Annan: “La educación es el gasto para la defensa más efectivo que existe”.

Proyecto Amigos

La incorporación a un nuevo cole presenta un reto importante para los niños y niñas de tres años, por eso este curso nos propusimos dar un nuevo aire al proyecto. Así, nos planteamos que el Proyecto Amigos siguiera un hilo conductor que partiera de la individualidad de cada niño, con sus características e historia vital personal para, poco a poco, ir desarrollando un sentimiento de pertenencia al grupo de clase y de cole. De esta manera, al irnos conociendo unos a otros, a nuestras familias, nuestros intereses, etc. terminamos sintiéndonos parte de una clase y de un cole.

La incorporación a un nuevo cole presenta un reto importante para los niños y niñas de tres años, por eso este curso nos propusimos dar un nuevo aire al proyecto. Así, nos planteamos que el Proyecto Amigos siguiera un hilo conductor que partiera de la individualidad de cada niño, con sus características e historia vital personal para, poco a poco, ir desarrollando un sentimiento de pertenencia al grupo de clase y de cole. De esta manera, al irnos conociendo unos a otros, a nuestras familias, nuestros intereses, etc. terminamos sintiéndonos parte de una clase y de un cole.

Todo el proyecto nos aportó momentos muy interesantes pero nos gustaría destacar y compartir uno de ellos, la Instalación Artística: “El árbol de los amigos”.

Esta instalación incorporó diferentes experiencias vitales de los niños y sus familias. Todos juntos en casa eligieron una serie de imágenes que reflejaban situaciones vividas juntos que habían sido significativas para ellos. De este modo, el árbol fue creciendo y se nutrió de diferentes historias personales que compartíamos con los demás, tanto cuando mostrábamos a los compañeros y compañeras nuestras historias como cuando familias, profes y otros alumnos pasaban bajo el árbol y no podían dejar de detenerse un momento a mirar, a sentir…

Como se indicaba en el cartel que explicaba el sentido de la instalación, “El árbol de los amigos” se convirtió en la esencia de nuestro proyecto; esta es la realidad por la que apostamos, respetando la individualidad y a la vez formando parte de un grupo como es nuestra familia, nuestros amigos, nuestro cole y las cosas importantes que nos rodean.

Creemos que este proyecto nos ha permitido sentirnos parte de algo importante, como es la construcción de un vínculo entre familias, niños, niñas y profes.

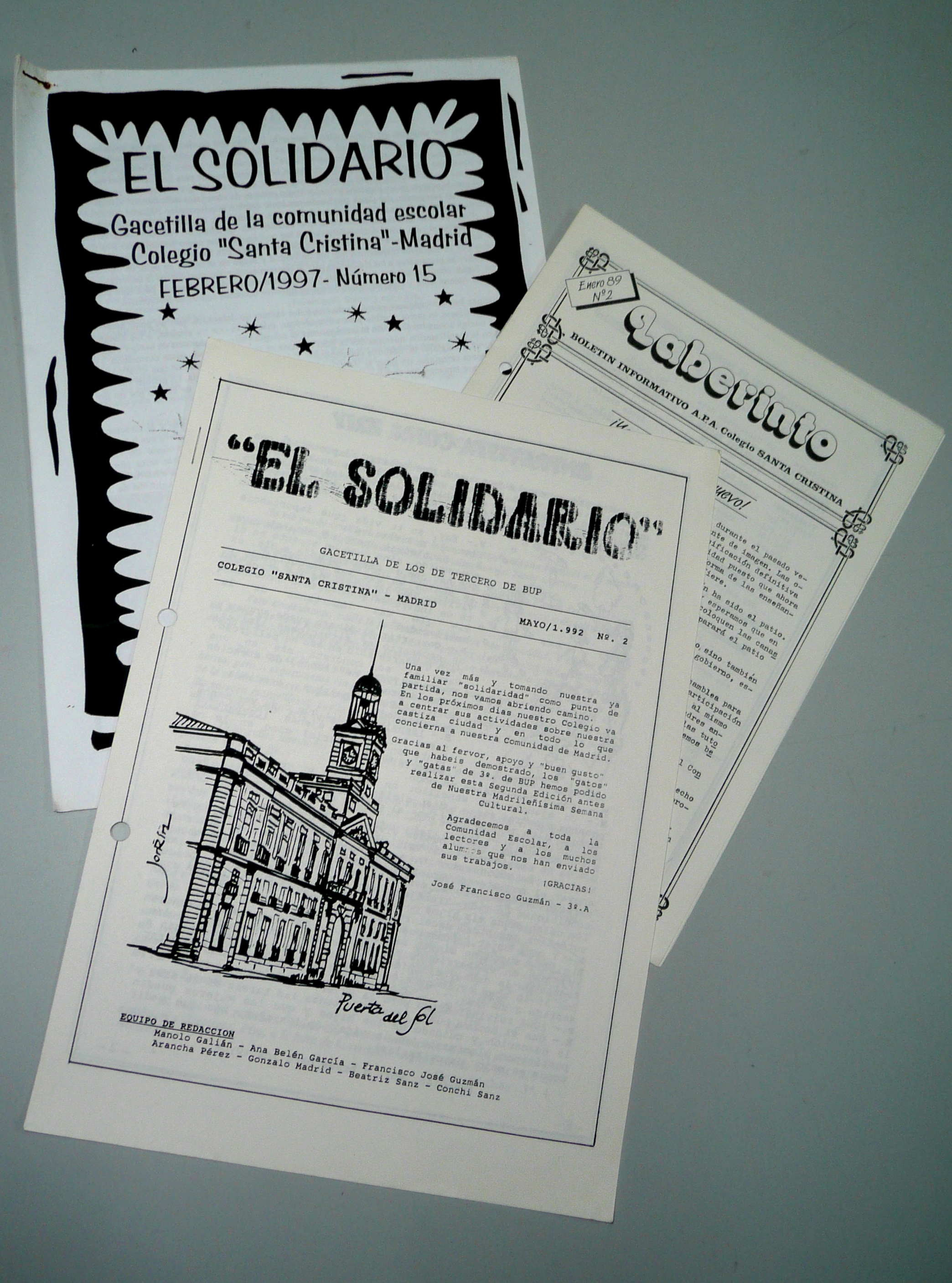

El Solidario y El Foro

A Manolo Galián en el recuerdo.

Nos dejó para siempre en octubre de 2003.

Allá por los años 70 apareció la primera revista que se dirigía a todo el Colegio, pero con pocos ejemplares y no superó el curso académico. No obstante, en nuestra irregular historia periodística destacan dos publicaciones, por su contenido y por su duración: son “El Solidario” y “El Foro”.

“El Solidario” estuvo impulsado por Manolo Galián, profesor de Filosofía. Coordinaba y ayudaba a un grupo de alumnas y alumnos que fluctuaba en el número de colaboradores. Escribían sobre asuntos de actualidad del Colegio, del barrio o de la sociedad del momento, mostraban su poesía personal, su pensamiento propio o su narrativa más o menos creativa. Se inició en 1992 y seis años más tarde Manolo dejó la coordinación; algunos profesores, como Emma, Jesús, Matilde, Pedro Pablo o Socorro continuaron la coordinación mientras que el curso de 3º A formaba el Equipo de Redacción. Aquello duró poco tiempo.

Pasaron varios años hasta que en 2007 se editó el número 0 de “El Foro del Santa Cristina”. Cuanto pudiera decirse de esta publicación lo expresan mucho mejor las páginas de esta revista que tiene el compromiso de seguir editándose hasta el final y que está abierta a la colaboración de madres y padres, alumnos y alumnas, profesoras y profesores de la Comunidad Escolar actual o de las anteriores porque todas forman parte de la historia del Colegio.

Por último, una curiosidad periodística: El A.P.A. vigente en 1989 editó algunos números de un Boletín de la Asociación titulado “Laberinto”.

Voluntarios con el Banco de Alimentos

Desde hace unos cinco años, en el Colegio Lourdes nos planteamos la posibilidad de organizar actividades de voluntariado con nuestros alumnos. Intentamos educar en el concepto de “voluntariado” como valor ético, donde lo esencial es ofrecer algo sin esperar nada a cambio.

Entendemos que los medios de comunicación se encargan de informarnos de las grandes desgracias y, a veces, hasta de jugar con nuestros sentimientos. Todos nos estremecemos ante un tsunami, un tremendo terremoto o la hambruna en países del tercer mundo, especialmente si se trata de niños que necesitan algo tan básico como medicinas, agua y alimentos. Pero ante estas situaciones no siempre podemos hacer mucho o se sitúan demasiado lejos.

Nosotros queremos que nuestros alumnos sean sensibles ante las necesidades del que tenemos al lado, niños de nuestro propio colegio, personas mayores, necesitadas en general, que han pasado a ser “invisibles” porque desgraciadamente cada día son más y forman parte de nuestro paisaje. Personas que necesitan ayuda, que tienen hambre, un hambre física y espiritual. En ellos centramos nuestra atención y nuestro esfuerzo, con ellos sí podemos.

El curso pasado tuvimos la suerte de contactar con voluntarios del “Banco de Alimentos” y nos dieron la oportunidad de participar en las campañas de recogida de alimentos en la “Operación Kilo” en los centros de Hipercor de Vista Alegre y Carrefour de Aluche. Fueron muchos los alumnos que participaron, concretamente en los niveles de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, y algunos han repetido en la última campaña de los pasados meses de octubre y noviembre.

Tengo la suerte de poder acompañarlos y vivir con ellos la emoción que sienten cuando vienen con el carro cargado de bolsas con comida. Creo que pocas cosas pueden ser tan gratificantes y formativas para ellos, sienten que el tiempo que han dedicado a prestar su ayuda al que lo necesita quitándoselo al ocio, al descanso, a veces al sueño (porque necesitan ese tiempo para estudiar), ha merecido mucho la pena, son conscientes de recibir mucho más de lo que dan. Los testimonios que, a continuación, firman Anca, Noelia y Sara recogen el sentir de todos los que han participado.

“Me sentí muy bien ayudando a la gente que necesita comida. Al principio tenía vergüenza porque no sabía qué decir y había mucha gente, pero a medida que pasaban los minutos me acostumbré. Hemos repartido muchas bolsitas y la gente entendió muy bien para qué estábamos allí. Me gusta este voluntariado y si puedo ir a la próxima, lo haré con mucho gusto”. Anca Elena Sandu

“Participar como voluntaria en la recogida de alimentos ha sido una experiencia enriquecedora en todos los aspectos. Como todos sabemos, actualmente la situación económica de muchas familias no es buena, no poseen ni recursos ni medios para salir adelante. Por ello, creo que toda ayuda hacia estas personas es poca. Todos deberíamos colaborar donando alimentos y o colaborando como voluntarios, ayudando a que todo el mundo pueda tener una vida digna, como debiera de ser”. Noelia Salehi

“Hace unas semanas, junto con otros compañeros del colegio participé como voluntaria en la “Operación Kilo” que consiste en la donación de alimentos para las personas que actualmente están pasando por duras situaciones. Participar en voluntariados de este tipo resulta muy gratificante y entretenido. Durante unas horas estuvimos informando a la gente, ofreciéndoles bolsas para que depositaran en ellas alimentos no perecederos. Esta actividad me ha ayudado a ser todavía más consciente de la situación actual, y que es posible ayudar con muy poco a los demás”. Sara Gordón

Al cole en BiciBús

En el Colegio Monserrat de FUHEM, la comunidad escolar lleva más de dos años trabajando para promover el uso de la bicicleta como sistema habitual de transporte desde casa al centro educativo.

En este tiempo, se han organizado en torno a un comité, el de “Biciclistas Monserrat”, en el que participan las familias y el profesorado. Su primera iniciativa fue la construcción de un parking para bicis, que se inauguró el 25 de junio de 2012, con el apoyo y financiación de la Dirección del Colegio y de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA).

El siguiente paso ha sido organizar un “BiciBús”. Este consiste en realizar los desplazamientos escolares desde los domicilios de las personas participantes (niños/as y acompañantes), hasta el colegio, de forma grupal y segura.

Actualmente, participan unas 30 familias que se distribuyen en cuatro rutas diferentes. Cada ruta cuenta con una serie de paradas estipuladas donde se va recogiendo a los pequeños ciclistas equipados con casco y chaleco reflectante. Los niños y niñas que viajan sin sus padres, bajo la tutela del resto de adultos encargados, deben de ser mayores de 8 años.

En su blog se encuentra un mapa en el que se visualizan estas rutas y sus paradas.

El BiciBús es una iniciativa que ya está funcionando con éxito en varias ciudades europeas y españolas. En Madrid, varios centros como el CEIP Andrés Segovia, CEIP Trabenco, CEIP Pardo Bazán, CEIP Pérez Galdós, CEIP Julio Cortázar y CEIP Vázquez Montalbán, ya lo están llevando a cabo.

Si te apetece participar en el BiciBús del Colegio Monserrat, debes rellenar el formulario en este enlace

Alimentación ecológica en los centros escolares de FUHEM

En el curso escolar 2013/14, los centros escolares de FUHEM han puesto en marcha un nuevo proyecto cuyo título es: "Soberanía alimentaria y comedores escolares ecológicos FUHEM: alimentando otros modelos". Articulado a través de tres ejes principales, supone la introducción progresiva de alimentos ecológicos en los comedores de nuestros centros escolares; en segundo lugar, el trabajo educativo con el alumnado y la comunidad educativa; y por último, el fomento del consumo ecológico de las familias, potenciando la creación de grupos de consumo en los centros escolares en los que las familias puedan adquirir estos productos en contacto directo con los/as proveedores/as.

En el curso escolar 2013/14, los centros escolares de FUHEM han puesto en marcha un nuevo proyecto cuyo título es: "Soberanía alimentaria y comedores escolares ecológicos FUHEM: alimentando otros modelos". Articulado a través de tres ejes principales, supone la introducción progresiva de alimentos ecológicos en los comedores de nuestros centros escolares; en segundo lugar, el trabajo educativo con el alumnado y la comunidad educativa; y por último, el fomento del consumo ecológico de las familias, potenciando la creación de grupos de consumo en los centros escolares en los que las familias puedan adquirir estos productos en contacto directo con los/as proveedores/as.

Ante los impactos negativos que provoca el actual modelo agroalimentario, la iniciativa “Alimentando otros modelos” arranca como una apuesta integral para abordar las cuestiones sociales, ambientales, de salud y económicas relacionadas con la alimentación. De este modo, FUHEM da un paso más en la búsqueda de una mayor coherencia entre las prácticas y los valores de igualdad, justicia social y sostenibilidad que defendemos en nuestros Principios, al incorporar esta mejora cualitativa para nuestra alimentación, nuestros hábitos y nuestra educación medio ambiental y social.

Este proyecto concibe los centros educativos como una herramienta privilegiada para sensibilizar, concienciar y vivenciar experiencias desde las que se pongan en juego valores y prácticas sociales alternativas. Innovadora en la Comunidad de Madrid, en esta iniciativa convergen las dinámicas de renovación pedagógica con las transformaciones en el funcionamiento diario de los centros, haciendo partícipes de estos cambios al conjunto de la comunidad educativa (profesorado, personal de servicios, alumnado, familias, AFA…).

Como apoyo técnico al proyecto, FUHEM está contando con Garúa, una cooperativa de trabajo asociado e iniciativa social, que está desempeñando funciones de asesoramiento con la empresa que ofrece el servicio de comedor, formación hacia los monitores de comedor y elaboración de materiales didácticos.

Incorporar productos ecológicos al menú en varias fases

Para la implantación el desarrollo de los comedores escolares ecológicos, FUHEM ha establecido conversaciones con la empresa que gestiona los comedores, llegando a acuerdos que permitirán ir adaptando poco a poco nuestros menús a otros similares elaborados con productos de cultivo ecológico, de cercanía y con condiciones laborales dignas para los agricultores y ganaderos. Es decir, productos agroecológicos. Esta experiencia empezó el pasado mes de diciembre. El método es el de introducir progresivamente platos completos, donde todos sus ingredientes (tomate, pasta, ajos, etc.) son de garantía agroecológica. Una vez introducido un plato, se consolidará en posteriores menús hasta fin de curso. Durante este curso se introducirán: macarrones con chorizo; acelgas rehogadas; garbanzos estofados; brócoli; lentejas estofadas; ensalada; algunas frutas, melón, mandarina y naranja.

Alimentación más sana también en casa

Para que esta iniciativa se pueda continuar en casa, estamos impulsando grupos de consumo agroecológicos liderados por familiares. Estos grupos serían colectivos de personas que se agrupan para organizar conjuntamente la compra de productos ecológicos directamente a los/as productores/as. Una forma de acceder a precios asequibles al consumo doméstico agroecológico, de revitalizar el mundo agrario e incluso una medida de conciliación familiar, al facilitar la realización de una parte significativa de la compra en los propios centros escolares.

Finalmente, todo esto tendrá una plasmación en nuestro trabajo docente, pues estamos elaborando toda una serie de unidades didácticas para aprovechar al máximo el potencial educativo de esta transformación en las aulas y en el comedor.

Para saber más

El Blog Tiempo de Actuar, promovido por el Área Ecosocial de FUHEM desde hace varios cursos, pretende ser un espacio de educación ambiental donde intercambiar experiencias y materiales didácticos en torno a la crisis energética y el cambio climático. Entre sus distintos apartados, cuenta con uno dedicado a la alimentación.

En relación a este proyecto, “Soberanía alimentaria y comedores escolares ecológicos FUHEM: alimentando otros modelos”, se han publicado varios artículos que puedes leer en los siguientes enlaces:

- MasterChof vs. MasterEco

- Los comedores escolares agroecologicos llegan a FUHEM por Navidad.

Seguiremos incorporando materiales y esperando vuestros comentarios en el blog Tiempo de actuar.

AGENDA: Jornadas sobre auditoría municipal

La Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda organiza los días 1 y 2 de febrero unas jornadas de formación sobre auditoría municipal.

La Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda organiza los días 1 y 2 de febrero unas jornadas de formación sobre auditoría municipal.

En las jornadas participarán las plataformas de varios puntos del Estado español (Madrid, Barcelona, Valencia, Galicia...) que dinamizarán las sesiones, más técnicas, a lo largo del sábado.

El segundo día del encuentro estará dedicado a poner en común las experiencias en distintos lugares. Las jornadas contarán también con varios espacios de debate e intercambio y están abiertas a quien se quiera sumar.

La asistencia a las Jornadas es gratuita. Para evitar problemas de aforo, conviene inscribirse en la dirección: http://doodle.com/4bxzwn6eymz7hb3c4qnripev/admin#table

Cuándo: 1 y 2 de febrero

Dónde: Espacio Abierto FUHEM, c/ Duque de Sesto, 40, Madrid (metro Goya / O´Donnell)

Acceso al programa de las jornadas (pdf)

Europa: una deriva liberal que prolonga la crisis y cuestiona los principios democráticos

El poder económico, convencido de que no es necesario hacer concesiones, ha cambiado la naturaleza y la orientación de las políticas. Elementos distributivos y protectores presentes tras la segunda posguerra han ido desapareciendo, mientras avanza el desmantelamiento del Estado de bienestar, en parte promovido por la gestión de la crisis que se hace desde la UE. Así, las autoridades nacionales y europeas están llevando a cabo una gestión de la crisis que contribuye a agravar las debilidades de las economías europeas y que resulta contraproducente para reducir los niveles de déficit y de deuda, suponiendo que esto sea el objetivo realmente perseguido.

El poder económico, convencido de que no es necesario hacer concesiones, ha cambiado la naturaleza y la orientación de las políticas. Elementos distributivos y protectores presentes tras la segunda posguerra han ido desapareciendo, mientras avanza el desmantelamiento del Estado de bienestar, en parte promovido por la gestión de la crisis que se hace desde la UE. Así, las autoridades nacionales y europeas están llevando a cabo una gestión de la crisis que contribuye a agravar las debilidades de las economías europeas y que resulta contraproducente para reducir los niveles de déficit y de deuda, suponiendo que esto sea el objetivo realmente perseguido.

Francisco Rodríguez Ortiz, profesor de Economía de la Universidad de Deusto,

examina en su artículo cómo la gestión de esta crisis parece más bien ir encaminada a imponer un nuevo modelo competitivo basado en una mayor restricción salarial y un desmantelamiento de los elementos centrales del acervo social europeo. Unas políticas económicas que banalizan

y legitiman el mal, a la vez que erosionan los principios democráticos.

Acceso a Europa: una deriva liberal que prolonga la crisis..., de Francisco Rodríguez Ortiz

La energía, el recurso maestro

La consideración de la energía como el recurso maestro ofrece un hilo conductor

La consideración de la energía como el recurso maestro ofrece un hilo conductor

para explicar y comprender las relaciones entre economía y ecología, un paso necesario para desarrollar nuestra economía sobre un fundamento

ecológicamente sólido.

Por muy imaginativo que resulte ser el ser humano, nunca podrá inventar la forma de burlar las leyes de la termodinámica. La teoría convencional del crecimiento infinito, que proyecta alegremente de forma indefinida las mejoras de productividad derivadas de la innovación tecnológica, niega esta verdad fundamental. Nuestra capacidad para aumentar nuestro nivel de vida en una economía en estado estacionario estará limitada únicamente por nuestra inteligencia y nuestra imaginación, y por las leyes de la termodinámica.

Acceso a La energía, el recurso maestro, de Eric Zencey

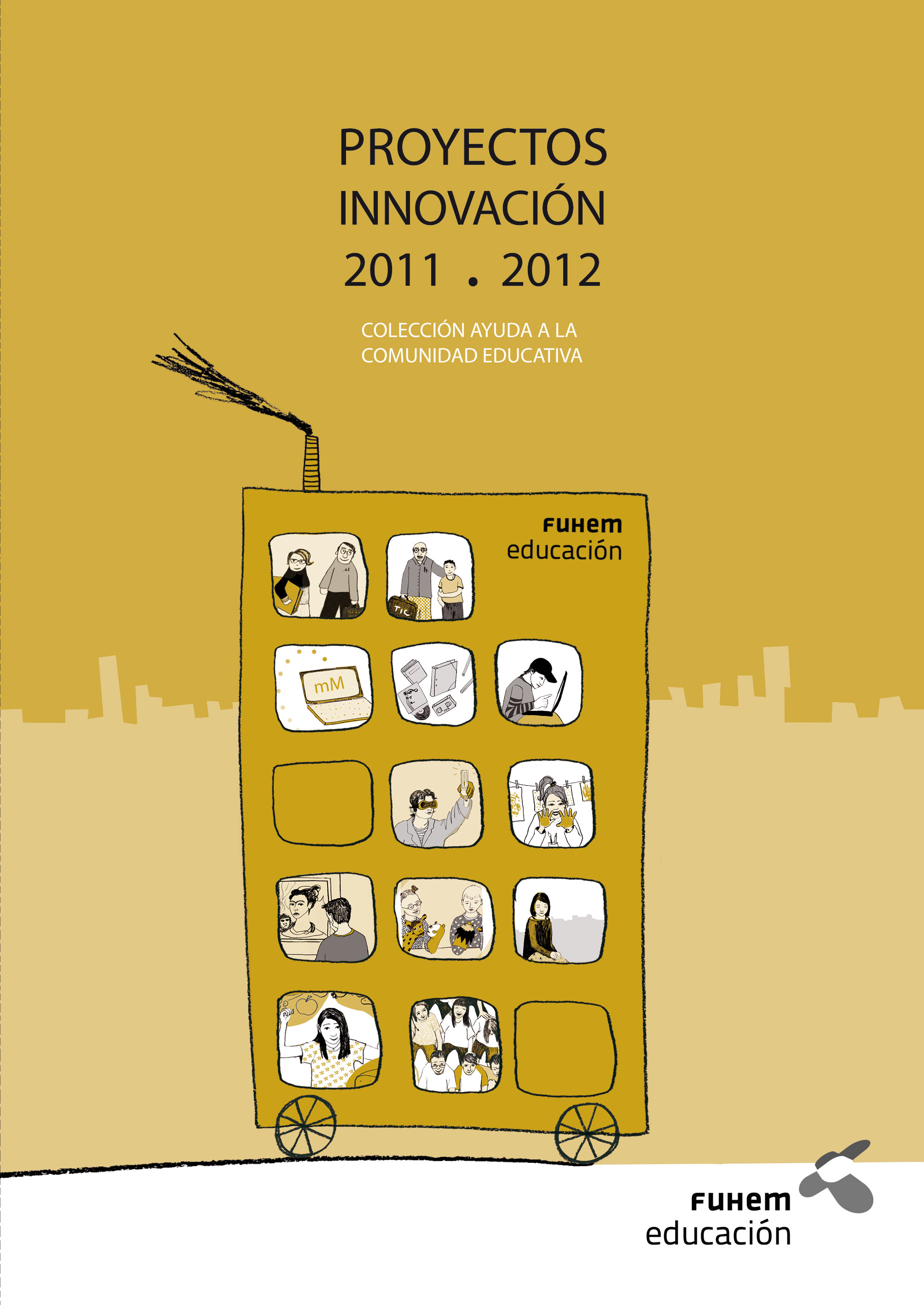

Conoce los proyectos de innovación educativa de 2011/12

La innovación educativa y la formación de los docentes son elementos fundamentales en el desarrollo del Proyecto Educativo de FUHEM. Promover experiencias innovadoras es un requisito indispensable para la mejora de la práctica educativa, la actualización didáctica del profesorado y la cohesión de los equipos docentes de cada centro y del conjunto de la Fundación.

La innovación educativa y la formación de los docentes son elementos fundamentales en el desarrollo del Proyecto Educativo de FUHEM. Promover experiencias innovadoras es un requisito indispensable para la mejora de la práctica educativa, la actualización didáctica del profesorado y la cohesión de los equipos docentes de cada centro y del conjunto de la Fundación.

El proceso: de la convocatoria a la publicación

Al inicio de cada curso escolar, FUHEM abre la convocatoria de “Proyectos de innovación educativa”. Todas las propuestas son evaluadas por una comisión de valoración encargada de seleccionar los proyectos que se llevarán adelante, a los que se asigna una dotación económica. A partir de ahí, los equipos se ponen manos a la obra. Cuando los proyectos se cierran, se solicitan las memorias, los materiales adicionales… con el fin de darles difusión en un proceso de trabajo que supone un cierto desfase entre la realización y finalización y su comunicación pública, que se hace por dos vías: nuestra página web y una publicación que recopila todas las actividades.

Una mirada a la última convocatoria

A lo largo del curso 2011/12, personal docente y no docente de los centros escolares de FUHEM, Hipatia, Lourdes y Montserrat, desarrollaron proyectos de innovación educativa relacionados con el uso de las TIC; las artes; los problemas medioambientales, de consumo y salud; el deporte, los valores y las señas de identidad de la institución; y los espacios, servicios y recursos que ofrecen los propios centros. A cada uno de ellos se puede acceder en la página web dedicada a los proyectos desarrollados, donde se ofrece un cuadernillo que resume el desarrollo de cada proyecto con sus principales epígrafes (presentación, destinatarios, objetivos, desarrollo de la actividad, valoración de la misma, etc.), y en algunos casos, ciertos materiales adicionales que reflejan algunos aspectos del desarrollo del proyecto como fotos o videos, o bien ponen en común los recursos utilizados, de modo que puedan servir para otros centros escolares.

Los resúmenes de todos ellos se han incluido en una publicación conjunta, que está a la venta a través de nuestra librería on-line.

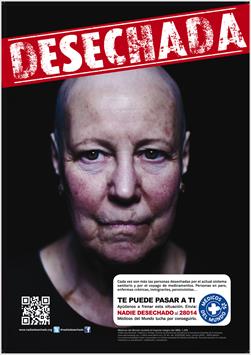

La contrarreforma sanitaria

Estamos viviendo una verdadera contrarreforma sanitaria en nuestro país. Esta contrarreforma se ejemplifica en cuatro cuestiones fundamentales: los recortes y el deterioro del sistema sanitario público, las privatizaciones, los copagos y el cambio del modelo sanitario establecido por la Ley General de Sanidad. Todo ello rompe con la accesibilidad de nuestro sistema de salud ya que muchas de sus prestaciones se quedan hipotecadas a la capacidad económica de las personas. Se rompe así, con el derecho constitucional a la protección de la salud y se deja desprotegida a una gran parte de la población, los más enfermos y los que tienen menos recursos económicos, en un momento de grave crisis económica.

Estamos viviendo una verdadera contrarreforma sanitaria en nuestro país. Esta contrarreforma se ejemplifica en cuatro cuestiones fundamentales: los recortes y el deterioro del sistema sanitario público, las privatizaciones, los copagos y el cambio del modelo sanitario establecido por la Ley General de Sanidad. Todo ello rompe con la accesibilidad de nuestro sistema de salud ya que muchas de sus prestaciones se quedan hipotecadas a la capacidad económica de las personas. Se rompe así, con el derecho constitucional a la protección de la salud y se deja desprotegida a una gran parte de la población, los más enfermos y los que tienen menos recursos económicos, en un momento de grave crisis económica.

Marciano Sánchez Bayle, médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, analiza en este artículo por qué es necesaria la gestión pública de la sanidad y el cambio de modelo sanitario que supone el RD Ley 16/2012.

Acceso a La contrarreforma sanitaria, de Marciano Sánchez Bayle

La liberalización del mercado eléctrico

El sector eléctrico tiene una relevancia singular. En el Estado español se ha conformado un sector de los más liberalizados de la UE, que merece un estudio detallado. Además ha sido un sector especialmente opaco y complejo en el que se producen grandes transferencias de rentas que pasan desapercibidas a la práctica totalidad de la población. Las viejas ideas de la izquierda tienen hoy una vigencia absoluta, a pesar de que hayan sido prácticamente abandonadas. Sigue siendo necesaria la planificación, la fijación de los precios y la presencia de un sector público potente si se quiere asegurar bajo impacto ambiental, innovación técnica, menor dependencia del exterior, calidad y seguridad de suministro y capacidad de respuesta en un entorno muy cambiante.

El sector eléctrico tiene una relevancia singular. En el Estado español se ha conformado un sector de los más liberalizados de la UE, que merece un estudio detallado. Además ha sido un sector especialmente opaco y complejo en el que se producen grandes transferencias de rentas que pasan desapercibidas a la práctica totalidad de la población. Las viejas ideas de la izquierda tienen hoy una vigencia absoluta, a pesar de que hayan sido prácticamente abandonadas. Sigue siendo necesaria la planificación, la fijación de los precios y la presencia de un sector público potente si se quiere asegurar bajo impacto ambiental, innovación técnica, menor dependencia del exterior, calidad y seguridad de suministro y capacidad de respuesta en un entorno muy cambiante.

Ladislao Martínez desentraña en este artículo algunas de las claves en la evolución de este sector.

Acceso a La liberalización del mercado eléctrico, de Ladislao Martínez

SELECCIÓN DE RECURSOS: La huella del consumismo tecnológico

Naciones Unidas calcula que se producen en torno 50 millones de toneladas de residuos electrónicos al año. Entre las causas de este rápido crecimiento de la e-basura podemos destacar el gran desarrollo de las tecnologías, que si bien en un principio eran muy costosas y complejas, hoy en día, la disminución de sus costes de producción y su mayor sencillez, favorecen su proliferación en todos los ámbitos de nuestra vida.

Naciones Unidas calcula que se producen en torno 50 millones de toneladas de residuos electrónicos al año. Entre las causas de este rápido crecimiento de la e-basura podemos destacar el gran desarrollo de las tecnologías, que si bien en un principio eran muy costosas y complejas, hoy en día, la disminución de sus costes de producción y su mayor sencillez, favorecen su proliferación en todos los ámbitos de nuestra vida.

Otra de las causas de este aumento en el consumo de este tipo de aparatos es su rápida obsolescencia, por un lado porque los productos tienen una duración menor, y por otro, porque son actualizados con tanta rapidez que nos llegan nuevos modelos, incluso antes de que hayamos aprendido a usar los que tenemos.

Pero detrás de este “boom” de consumo masivo de aparatos eléctricos y electrónicos se encuentran algunas consecuencias negativas, tanto en nuestros niveles de consumo, como en la forma de relacionarnos con los demás, a lo que hay que añadir, el daño que le causamos al medio ambiente y a la salud, al convertir nuestro planeta en un gran cementerio de residuos que contienen sustancias químicas tóxicas y metales pesados.

La selección elaborada desde el Centro de Documentación para este boletín incluye materiales que nos muestran, en algunos casos, con gran crudeza, cómo la huella de nuestro consumismo electrónico crece y crece sin parar, y las peligrosas consecuencias que se avecinan si no hacemos nada para evitarlo.

La recoplilación está formada por:

Organizar y evaluar el centro escolar: tema del debate en la última sesión del Libro Blanco

Con esta última sesión, FUHEM ha dado por concluido este formato de debate en torno al Libro Blanco de la Educación, el proceso de reflexión y actualización sobre el proyecto educativo que está desarrollando nuestra entidad.

Con esta última sesión, FUHEM ha dado por concluido este formato de debate en torno al Libro Blanco de la Educación, el proceso de reflexión y actualización sobre el proyecto educativo que está desarrollando nuestra entidad.

Bajo el título: “La organización y evaluación de los centros escolares”, en la sesión se reflexionó sobre diversos aspectos relacionados con la organización de los centros y, muy especialmente, con la dirección y el liderazgo. También se hizo hincapié en los procesos y mecanismos de evaluación necesarios para identificar logros y fortalezas. Para todo ello se contó con las aportaciones iniciales de Manuel Álvarez, profesional muy vinculado a FUHEM y experto en dirección y liderazgo; y Víctor M. Rodríguez, Director del Área Educativa de FUHEM. La sesión fue coordinada por Jesús Joven, Director del Colegio Montserrat de FUHEM, quien moderó el debate entre los asistentes.

Jesús Joven: La organización del centro y de las funciones directivas son elementos que impregnan toda la vida escolar

Antes de ceder la palabra a los ponentes de la sesión, Jesús Joven, Director del Colegio Montserrat de FUHEM, señaló la importancia del tema elegido comentando que aún no estamos lo bastante mentalizados de la importancia que tienen los aspectos relacionados con la organización del centro que afectan, y mucho, al currículo y a las cuestiones pedagógicas. Señaló que son temas que generan controversia y malestar, y como ejemplo, citó el momento en el que, a principio de curso, se establecen los horarios y la distribución de aulas. Su intervención inicial puso de manifiesto cómo cuestiones que, a priori, pueden ser vistas como auxiliares acaban siendo determinantes en la vida de un centro y, por tanto, no pueden ser infravaloradas.

Manuel Álvarez: El director ha de ser un profesional cualificado con comportamiento, actitudes y habilidades de liderazgo

Manuel Álvarez, profesional muy vinculado a FUHEM y experto en dirección y liderazgo, comenzó su intervención recordando sus años de trabajo en FUHEM como Director de Santa Cristina, en momentos en los que el centro fue un referente indiscutible y pionero en innovación educativa, trazando líneas maestras que posteriormente han incorporado, de una u otra forma, las distintas leyes educativas. Partiendo de esa experiencia personal, Manuel Álvarez reconoció que el modelo de dirección del que él había aprendido había sido el de FUHEM, que desde los primeros tiempos se preocupó por la dirección escolar, al contrario de lo que, en su opinión, ocurre en la escuela pública.

Manuel Álvarez, profesional muy vinculado a FUHEM y experto en dirección y liderazgo, comenzó su intervención recordando sus años de trabajo en FUHEM como Director de Santa Cristina, en momentos en los que el centro fue un referente indiscutible y pionero en innovación educativa, trazando líneas maestras que posteriormente han incorporado, de una u otra forma, las distintas leyes educativas. Partiendo de esa experiencia personal, Manuel Álvarez reconoció que el modelo de dirección del que él había aprendido había sido el de FUHEM, que desde los primeros tiempos se preocupó por la dirección escolar, al contrario de lo que, en su opinión, ocurre en la escuela pública.

En esta línea, destacó que FUHEM fue pionera en: fomentar la participación, creando consejos escolares paritarios; instaurando la orientación y la tutoría; preocupándose de la formación del profesorado y la relación con las familias; realizando una evaluación institucional; y asumiendo la dirección como una labor de equipo en la que el director codirige junto a la institución y al resto de profesionales que trabajan con él.

Frente a esta descripción, Manuel Álvarez se preguntó qué hace hoy un director en España, respondiendo que sus tareas, mayoritariamente, se concentran en aspectos administrativos y burocráticos, que se han mantenido y ampliado en las distintas leyes educativas. Como contraste, se refirió a la situación en los países de nuestro entorno, donde se tiende hacia una dirección más profesional en la que se potencia un perfil de liderazgo educacional cuyos rasgos son: acceso que requiere perfil previo y acreditación; formación específica de grado o master en dirección; autonomía en la gestión y rendición de cuentas; vinculación a la profesión mediante asociaciones; y selección con proyecto y por comisión independiente.

Para definir el “liderazgo educacional”, Manuel Álvarez se apoyó en una serie de puntos destacados en el Informe Talis (OCDE) que apuntan que el director ha de poseer un proyecto de visión compartido; crear redes de comunicación e intercambio; facilitar recursos funcionales para que sus colaboradores consigan resultados; reconvertir el conflicto y controlar los elementos tóxicos; potenciar el liderazgo intermedio y dar cuenta de su gestión y proyecto.

Una vez planteado el modelo ideal, Manuel Álvarez se refirió a las dificultades a las que se enfrenta el modelo de dirección actual, entre las que destacó: la ausencia de perfil profesional y de preparación específica, la falta de apoyo institucional, la dificultad para gestionar personas y la ausencia de incentivos, no sólo económicos, para llevar adelante su tarea… Todo lo cual se traduce en situaciones de “quemado” (burn out) y de estrés de rol.

En la segunda parte de su intervención, Manuel Álvarez abordó la cuestión del liderazgo, un concepto que, en su opinión, ha entrado tarde en el ámbito educativo si bien, en los últimos años se ha generado mucho análisis al respecto y se ha incorporado en todos los máster.

El liderazgo, sostuvo Álvarez, es una cuestión clave que no solo afecta al director sino a todos los docentes, de ahí la necesidad de alcanzar una situación de “liderazgo distribuido”, dado que se trata de un factor que genera mayor implicación en el aula y, por ende, es muy importante en el aprendizaje de los alumnos. Por último, Manuel Álvarez expuso los indicadores que permiten identificar el liderazgo, a través de los comportamientos, actitudes y habilidades.

Parte de la intervención de Manuel Álvarez fue un resumen del documento de análisis que, titulado “Dirección y liderazgo”, se ofrece en el blog del Libro Blanco.

Víctor M. Rodríguez: La organización y la evaluación de los centros claves para la configuración de un proyecto educativo de calidad

Víctor Rodríguez, Director del Área Educativa de FUHEM, comenzó su intervención señalando la importancia de que la organización de los centros se ponga al servicio de la ejecución del Proyecto educativo, y no al contrario, como a veces sucede. Destacó también la trascendencia de la evaluación continua de los centros para la elaboración de planes de mejora.

Víctor Rodríguez, Director del Área Educativa de FUHEM, comenzó su intervención señalando la importancia de que la organización de los centros se ponga al servicio de la ejecución del Proyecto educativo, y no al contrario, como a veces sucede. Destacó también la trascendencia de la evaluación continua de los centros para la elaboración de planes de mejora.

Respecto a la organización, comenzó haciendo referencia a los órganos de gobierno y dirección de los centros. Señaló que, a pesar de la escasa importancia que la LOMCE atribuye a los Consejos Escolares, para FUHEM deben seguir siendo un referente de la participación de toda la comunidad educativa en el gobierno de los centros educativos. Respecto a las figuras de dirección, desgranó algunas de las principales acciones de FUHEM en los últimos años para hacer más transparentes los procesos de designación de directores/as y para alentar la presencia de más profesores y profesoras en los procesos selectivos, algo que todavía no se ha logrado. Refiriéndose a los resultados de la “Encuesta al profesorado” realizada en FUHEM, puso de manifiesto que, aunque las figuras de coordinación y dirección son bien valoradas por el colectivo docente, el profesorado reclama más participación en su designación. También hizo referencia a la necesidad de mejorar algunos procesos de coordinación.

Respecto a los tiempos dedicados a la coordinación, siempre escasos, el Director de FUHEM Educación insistió en la necesidad de articular muy bien las coordinaciones en los centros, incluso alternando algunas estructuras a lo largo de los distintos momentos del curso, cuando algunas pueden ser más necesarias que otras y recordando que es muy importante valorar muy bien la asignación de las cargas docentes (revisando desdobles, estructuras de apoyo, grupos de trabajo fuera del aula ordinaria…), para facilitar el trabajo conjunto del profesorado. La idea central es que no hay que dar por hecho nunca que las medidas organizativas, incluyendo los mecanismos de coordinación, deben mantenerse “per sé”, sino que debe valorarse su eficacia.

Víctor Rodríguez también hizo alusión a la importancia de los espacios en los centros. en su opinión, "hay que repensar los espacios educativos para ponerlos al servicio de las decisiones curriculares y también de las señas de identidad y valores de la Fundación. Tal vez haya que romper algunas estructuras espaciales demasiado encorsetadas y tradicionales". En cuanto a la participación, se refirió a esta cuestión como un activo de FUHEM aunque matizando que aún queda un arduo trabajo de reactivación de algunas estructuras y procesos, tanto de familias como de alumnado, sobre todo en algunos de los centros.

Respecto a la evaluación de centros, Víctor Rodríguez señaló que se trata de un elemento esencial para la mejora pero que, por mucho que se asuma, resulta difícil configurar un modelo de evaluación propio, a pesar de la gran tradición que los centros de FUHEM tienen en evaluación. Lanzó para el debate algunas posibles dificultades:

• En los centros educativos no hay una cultura real y compartida sobre la trascendencia de la evaluación para la mejora de la calidad.

• Los procesos de evaluación que se llevan a cabo en los centros tienen un fuerte componente burocrático.

• No existen modelos integrales adecuados que contemplen la complejidad de aspectos que han de ser evaluados.

• Un proceso de evaluación integral, coherente y con vocación de servir para la mejora de los centros puede resultar muy costoso (en tiempo, en recursos, en dinero…).

No obstante, insistió en el firme propósito del Área de diseñar un modelo de evaluación para los próximos años. Para ello, Víctor Rodríguez se refirió a los aspectos que serían esenciales a la hora de evaluar:

• Contexto inmediato y general de nuestros centros (familias, valores, legislación educativa).

• Resultados de los alumnos (curriculares y de pruebas externas).

• Procesos de centro (estructuras organizativas y de gestión, recursos, mecanismos de comunicación, información y coordinación, participación de la comunidad educativa).

• Procesos de Aula (organización y gestión del aula, metodología, recursos).

• Profesorado (valores y expectativas, demandas; competencias docentes, compromiso en el proyecto de FUHEM…).

Y para concluir, de forma muy breve, se refirió a la necesidad de combinar estrategias e instrumentos de evaluación variados que permitan obtener la información de maneras diversas y adecuadas a las distintas fuentes.

Aportaciones del coloquio: el director ideal, opciones para la organización de los centros, los retos de la participación, la necesidad de evaluar bien y de coordinarse mejor

Tras las aportaciones de los ponentes sobre la dirección escolar, el liderazgo, la evaluación y organización del centro, el debate posterior sirvió para un interesante intercambio de pareceres entre todos los asistentes. Hacemos el resumen de algunas intervenciones:

- A raíz de las intervenciones escuchadas, pareciera que surgiera una cierta contradicción entre una apuesta por una figura de director predominante, con un perfil y unas funciones muy sólidas y bien definidas; mientras que la otra intervención apostaba por una dirección más colegiada.

- Defender la figura de un director fuerte es apelar a una persona con nombre y apellidos que se responsabilice de sus funciones, aunque eso no quita que ese trabajo sea compartido ya que, en una organización tan compleja como la escuela, hay que repartir la tarea. La clave es el liderazgo compartido. Un liderazgo que influye y tiene seguidores gracias a un proyecto que arrastra a otros porque les beneficia y beneficia a la institución.

- Se logra un liderazgo distribuido cuando todos los agentes presentes en el centro escolar tienen capacidad para intervenir en las tomas de decisión.

- Hay que organizar los centros de otra manera para que no sean tan burocráticos. Las escuelas de hoy, en gran parte, son herederas de las estructuras organizativas de las universidades del siglo XIX, con departamentos curriculares, etc… Hay que mirar otros ejemplos, como el de Gran Bretaña, donde se nombran “adjuntos” en los temas relevantes para el centro, como un “Adjunto para TIC”, etc. La estructura ha de ser flexible y estar al servicio de la educación y no de la administración o de los docentes.

- Es importante lograr un equilibrio entre el liderazgo y la participación: quien mejor puede tomar decisiones es el director, por su identificación con la institución. Si las decisiones son colectivas hay que crear estructuras para que los profesores participen. Hay que tener en cuenta que en educación hay que implicarse, y la implicación no se logra obedeciendo a la autoridad impuesta, pero también es cierto que un grupo humano no funciona si no hay alguien que lo lidere.

- Hablamos de liderazgo distribuido porque es clave que el director delegue para evitar la “hiper-responsabilidad”. El director no puede ser responsable de todo.

- Si queremos fomentar la participación, una opción podría ser que la coordinación o la dirección fuera elegida por el claustro, pero esa elección no tendría por qué coincidir con una persona que tenga una formación concreta. ¿Cuál es el límite al elegir para que resulte operativo? ¿Quién elige qué?

- El modelo de elección del director y de acceso a esa responsabilidad en la escuela española, con intervención de los profesores y las familias, está también ligado a nuestra historia. Antes, los directores de los institutos se elegían a partir de una terna. Durante el franquismo, pasaron a ser nombrados por la Administración. En los años setenta se volvió a la terna, y la LODE introduce ese modelo que le quita la elección al claustro y la abre a profesores, familias y alumnos. Después, la LOCE introduce a la Administración también en el proceso, un papel que en la LOMCE ya se presenta como una alternativa clara. La cuestión es que quien elige, manda. No es lo mismo que elija la Administración que los compañeros. ¿Qué pasaría si elige un equipo profesional independiente? Es complejo, pero esto se da en Europa donde conviven distintos modelos con mayor o menor grado de participación interna o externa al centro y mayor o menor peso de los criterios técnicos.

- El director debe elegir a su equipo pero no debe ser al revés. A partir de ser nombrado, elegirá a su equipo para desarrollar una dirección distribuida y compartida.

- La clave pasa por un modelo de dirección y evaluación. Hay que reconocer que en un modelo en el que solo el 50% de las plazas de dirección se cubren, es un modelo fracasado.

- La gestión profesional es razonable pero también incluye carencias. Tal vez sea más fácil en entornos más acostumbrados a negociar.

- Todo reside en función del estilo de dirección. Si el director se vuelca en el desarrollo profesional de los docentes va a contar con su apoyo, y para eso ha de motivar y animar la participación.

- En los últimos años, FUHEM ha introducido cambios que van orientados a descargar a los directores de la carga burocrática y administrativa, con la incorporación de la figura del gerente de centro. En cuanto a la posible tensión que se puede generar entre la dirección del centro y la dirección institucional, en nuestro caso, desde FUHEM vemos positivo que los centros cuenten con autonomía pero también establecer criterios compartidos en los aspectos comunes que afectan a la gestión de las personas. Y desde la institución, se trabaja por facilitar la tarea de los centros, buscando ese equilibrio entre la profesionalización, la independencia y la ayuda para que el centro pueda resolver sus necesidades con una orientación al logro, alcanzándolo de forma colectiva. Aunque en el día a día resulte fácil perderse, hay que poder ver si estamos cumpliendo los objetivos del proyecto y eso está muy relacionado con la evaluación de los centros.

- Soy consciente de las dificultades de gestión que implica la dirección, pero en las estructuras de participación, los departamentos son clave. No obstante, dado el tiempo que se dedica a estas reuniones, los resultados son poco satisfactorios. Hay departamentos que funcionan mejor que otros. En unos, se da el liderazgo y la empatía mientras que otros son carcasas vacías. Y lo mismo que ocurre en los departamentos puede darse en otras estructuras del centro que no se adaptan a la realidad. Habría que analizar lo que funciona y lo que no y establecer mejoras en función del proyecto educativo.

- Para organizar el centro no parecen claves los elementos didácticos ni la compartimentación por áreas curriculares. Se podría organizar de otras maneras, sobre todo, poniendo en el centro el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- La organización del centro no ha de pasar por los departamentos ni por la disciplina sino por el equipo docente y su relación con el grupo. Las estructuras de coordinación también se pueden orientar al grupo, a los procesos.

- Es fundamental que la escuela cuente con espacios de coordinación transversal y horizontal, y acabar con las tendencias “cortijeras”.

- En temas de coordinación, FUHEM también está haciendo esfuerzos para sumar toda la riqueza que aporta cada uno de los centros. Hasta hace poco, había estructuras de coordinación como el Comité de Directores que funcionaban muy bien, pero que no cubrían todos los aspectos. En los últimos años, se está trabajando mucho para que unos centros no vivan de espaldas a otros, para evitar que se pierdan recursos y experiencias que pueden enriquecer el proyecto de FUHEM. Así, se han creado equipos conjuntos de trabajo en Orientación, bilingüismo, incorporación de contenidos ecosociales, etc… De esta forma, si, por ejemplo, un comedor funciona fenomenal, que podamos tirar de ese modelo para implantarlo en los otros centros… y así, con todos los casos de fortalezas que nos sirvan para resolver las carencias.

- Sería bueno pensar en un centro escolar en función de su ciclo de vida que no siempre va a ser el mismo. El director ha de liderar un equipo para desarrollar un proyecto concreto y la organización debe aprovechar para sacar el máximo partido de ese proyecto. Por otro lado, hay que insistir en la evaluación. No es un tema que enamore pero es imprescindible. Aunque los indicadores sean odiosos no son más que herramientas y una vez identificados los que resulten clave y sean comprendidos por la comunidad nos van a permitir aprender mucho. No hay necesidad de contar con una serie de indicadores complejos e inabarcables hechos por tecnócratas, sino de lograr un acuerdo para identificar los elementos que permitan evaluar el proyecto en sus distintos momentos.

- Ante el fin del ciclo de este tipo de debates, sería una pena que se perdieran estos espacios. También sería bueno que se diera formación a las familias y al profesorado sobre temas que específicos que se han apuntado en varias sesiones: la resolución de conflictos, la gestión eficaz de las reuniones, la comunicación…

El video de la última sesión y más debate en el Blog de Libro Blanco

Si no pudiste seguir esta sesión en directo, puedes ver el video en este enlace a nuestro canal de FUHEM Educación en Youtube.

El Blog del Libro Blanco cuenta con numerosos documentos, videos y opiniones de los temas de debate que ya se han abordado. Os animamos a que nos hagáis llegar vuestras aportaciones a través del Blog, con el fin de enriquecer este proceso de reflexión colectivo.

FUHEM comparte sus mejores deseos para 2014

De cara a las fiestas y al arranque de un nuevo año, FUHEM ha diseñado una tarjeta de felicitación para 2014, en la que expresa su deseo de un nuevo año en el que, con el trabajo y la ilusión de quienes comparten nuestro proyecto, pensemos y desarrollemos nuevas ideas que contribuyan a la construcción de un mundo más justo para todos y todas.

A modo de balance, el diseño de este año revisa los títulos publicados y selecciona los nombres de los colegios y de los libros y revistas que identifican nuestra tarea, para dibujar un bosque de ideas que crecerá aún más en 2014 y en el que esperamos contar con todos vosotros/as. Queda dicho: “Queremos dibujar contigo muchas más ideas en 2014”.

Para recuperar fuerzas, antes de que comience el nuevo año, FUHEM cerrará sus oficinas centrales desde el 20 de diciembre de 2013 hasta el 2 de enero de 2014.

Hacia el desarrollo sotenible: consumo sostenible y comedores escolares

Los comedores escolares, como espacio fundamental para la socialización del alumnado en todas las etapas de la educación, constituyen también espacios privilegiados desde los cuales introducir prácticas de consumo sostenible. Más allá de la posibilidad de llevar a cabo programas de motivación, a nivel individual, de las alumnas y alumnos, los comedores escolares implican también la puesta en marcha de políticas en las que intervienen diversas partes, por lo que tienen una dimensión educativa, social, política y económica importante.

Juegan además un papel fundamental para la promoción de la sostenibilidad y el fomento de estilos de vida saludables entre las generaciones futuras.

Nos vamos a detener aquí brevemente en un caso interesante llevado a la práctica en Piombino, una pequeña localidad de unos 30.000 habitantes situada en la costa de oeste de Toscana en Italia, país en el que se aprobó una ley que obliga a los entes locales a introducir alimentos ecológicos y de calidad en los menús escolares. En el caso de Piombino, el Ayuntamiento cumple las funciones de distribuidor de los alimentos a los comedores escolares de todas las guarderías y centros de infantil, primaria y secundaria. La importancia de unos criterios para las compras públicas basados en la sostenibilidad es fundamental, lo que produce, entre otras cosas, una relocalización de la cadena alimentaria al incluir productos de cercanía en los menús escolares (reducción de kilómetros recorridos).

La sostenibilidad y la promoción del consumo sostenible requieren acción concertada y unas políticas integradas que implican a distintos ámbitos, a veces en conflicto. En el caso concreto que aquí se aborda en este texto, el sistema concertado de comedores escolares ha funcionado en sintonía con el entorno socioeconómico y las necesidades de las personas. Se ha construido sobre ideales culturales ya existentes en la comunidad vinculados a un pasado común tradicional. La alimentación tiene una gran importancia simbólica y cultural por lo que las políticas en este sentido obtendrán mayor éxito si se construyen sobre pautas de consumo ya existentes y se evita la imposición de patrones ajenos a las y los consumidores.

Acceso a "Hacia el desarrollo sostenible: consumo sostenible y comedores escolares", de Tanja Bastia

LIBRO: Empresas transnacionales en América Latina

Empresas transnacionales en América Latina: análisis y propuestas del movimiento social y sindical, Bilbao, Hegoa, 2013, 349 p.

Coordinado por Juan Hernández Zubizarreta, Mikel de la Fuente, Andrea de Vicente Arias y Koldo Irurzun Ugalde y editado por HEGOA (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional), la UPV (Universidad del País Vasco) y OMAL (Observatorio de Multinacionales en América Latina)

El libro es el resultado de un proyecto de investigación cuya finalidad residía en elaborar propuestas normativas y acciones de intervención social y sindical internacional dirigidas al sindicalismo vasco que en el curso de realización se han ampliado al Estado español en relación con América Latina. Los países objeto de estudio han sido Bolivia, Brasil, Colombia y Guatemala. Países con realidades bien dispares.

La hipótesis de partida consiste en que el equilibrio de las relaciones laborales en la Comunidad Autónoma Vasca pasa por adecuar y redefinir la esfera global de las mismas. La transnacionalización del capital vasco y español en América Latina requiere profundizar en la globalización de los instrumentos que pueden actuar como contrapesos a favor de los derechos sociales, es decir, de la acción internacional de los sindicatos vascos y españoles, coordinada con movimientos sociales locales y globales.

Las deslocalizaciones, la subcontratación internacional, la negociación y acción social frente a las transnacionales, la mano de obra extranjera y las cláusulas sociales en el comercio internacional, son algunos ejemplos que afectan directamente a la cohesión social de los diferentes Estados. En base a este contexto el libro estudia el quehacer de los movimientos sociales y del sindicalismo vasco y del Estado español en relación con la actividad de las empresas multinacionales en varios países de América Latina, así como del sindicalismo y de los movimientos sociales próximos de esos países.

El libro combina reflexiones teóricas y prácticas, análisis y diagnóstico de la intervención social y sindical y propuestas concretas de control de las empresas transnacionales; se transita de la especulación teórica a propuestas de control e intervención muy precisas y concretas.

El texto se articula en torno a cinco apartados:

En el primero y desde una perspectiva jurídica, Juan Hernández Zubizarreta aborda las relaciones entre el Estado de derecho y el capitalismo y la crisis normativa favorable a los intereses del capital y de las empresas transnacionales; Mikel de la Fuente Lavín estudia el impacto de las empresas transnacionales en la fiscalidad, deslocalizaciones y calidad del empleo; Andrea De Vicente Arias profundiza de manera exhaustiva y precisa en la subcontratación internacional y Koldo Irurzun Ugalde realiza un completo análisis de los Acuerdos Marco Internacionales.

El segundo apartado, y desde un análisis económico, Ana Saggioro Garcia estudia la internacionalización de las empresas brasileñas, y Braulio Moro Azuela trata sobre las empresas como agentes de desarrollo en el marco de la globalización neoliberal y, por último, Marco Antonio Gandarillas Gonzáles estudia el extractivismo y los derechos laborales como dilemas del caso boliviano.

En el tercer apartado, Erika González Briz y Pedro Ramiro Pérez profundizan en la manera en que los movimientos sociales han diseñado estrategias para resistir a las empresas transnacionales, y Amparo Merino Segovia analiza un caso concreto de solidaridad internacional referido a la defensa de la libertad sindical. Por otro lado, Albert Sales Campos y Jesús Carrión Rabasco analizan los casos de vulneración de derechos laborales por parte de las transnacionales Unión Fenosa, Inditex y Telefónica en diversos países, y la configuración de resistencias entre movimientos sociales y sindicatos.

En el último apartado Juan Hernández Zubizarreta y Jesús Carrión Rabasco presentan un conjunto de propuestas sobre el control de las empresas transnacionales y, más específicamente, Andrea De Vicente Arias habla sobre el control de la subcontratación internacional.

Este apartado adjunta el enlace donde se encuentran el conjunto de las encuestas realizadas a los diferentes sindicatos, movimientos sociales y expertos conocedores de las relaciones laborales y del sindicalismo internacional. Asimismo, se adjunta otro enlace a la base de datos de Acuerdos Marco Globales recopilados por la Dirección de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea.

Acceso al libro: Empresas transnacionales en América Latina: análisis y propuestas del movimiento social y sindical.

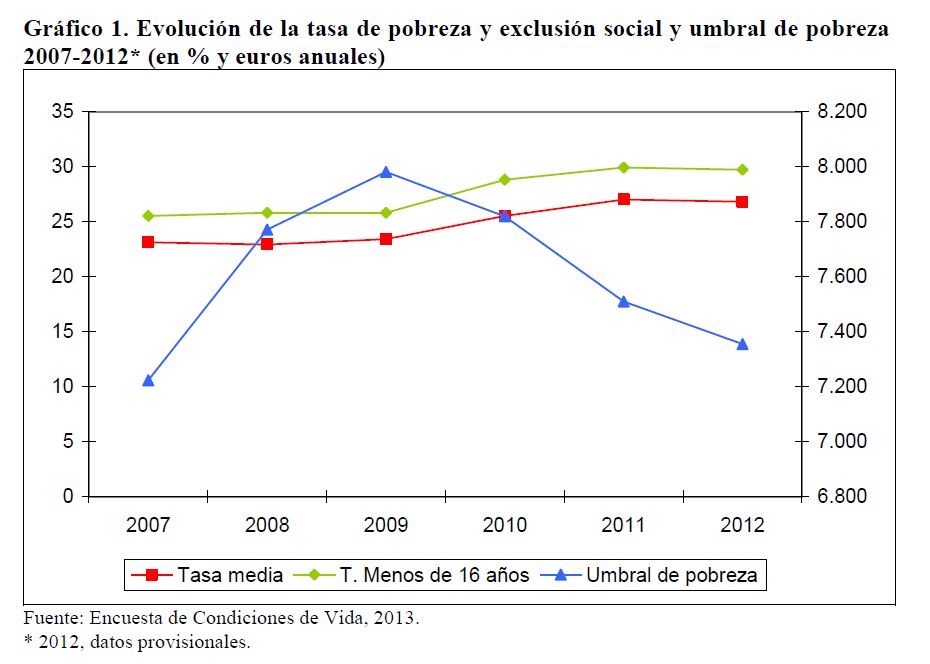

INFORMES sobre la pobreza en España

Fundación 1º de Mayo, Más pobres y con menos recursos: un diagnóstico de la pobreza en España, Colección Estudios, núm. 73, octubre 2013, 32 p.

Elaborado por Jesús Cruces Aguilera y Luis de la Fuente Sanz, este informe tiene como objetivo realizar un diagnóstico general del proceso de empobrecimiento de la población en España, así como analizar el contenido de las políticas de austeridad en los recortes de derechos sociales, que tienen impacto en las condiciones de vida de las personas.

En un primer apartado se analizan los principales indicadores que señalan el aumento de la pobreza durante los últimos años. En los apartados segundo y tercero, se abordan los factores que influyen en el fenómeno, referidos a cambios en el empleo y las condiciones de trabajo, el aumento y gravedad del desempleo, la situación de los hogares, o los sistemas de protección social. En un cuarto apartado, se repasan las políticas de austeridad y recortes sociales en los distintos ámbitos de protección (desempleo, sanidad, educación, servicios sociales y dependencia), prestando especial atención al contenido de las reformas legislativas adoptadas, así como a la evolución presupuestaria destinada a estos ámbitos. El quinto apartado recoge las reflexiones finales planteando la adopción de políticas en una doble dinámica temporal: a corto plazo, debido a la urgencia social de las necesidades de muchas personas; y a largo plazo, que permitan reducir progresivamente la pobreza, construyendo una sociedad más igualitaria y justa.

El texto pretende poner de manifiesto cómo la lucha contra la pobreza no se encuentra dentro de las prioridades actuales, salvo contadas excepciones regionales. Y sobre todo tras la adopción de las políticas de austeridad y recortes que, de forma unilateral por parte de los distintos gobiernos, están favoreciendo aún más si cabe el aumento de la pobreza y las desigualdades económicas y sociales de la población.

No se persigue realizar una evaluación detallada del proceso de empobrecimiento de la población, sino aportar algunos elementos que permiten sostener que las medidas que se están llevando a cabo perjudican seriamente a las condiciones de vida de la población y que, al mismo tiempo existen elementos y alternativas que se podrían desarrollar para cambiar esta tendencia. Pero para ello, según el texto del informe sería necesaria una política en la que sean prioritarias las necesidades vitales y sociales de las personas.

Acceso al informe: Más pobres y con menos recursos: un diagnóstico de la pobreza en España

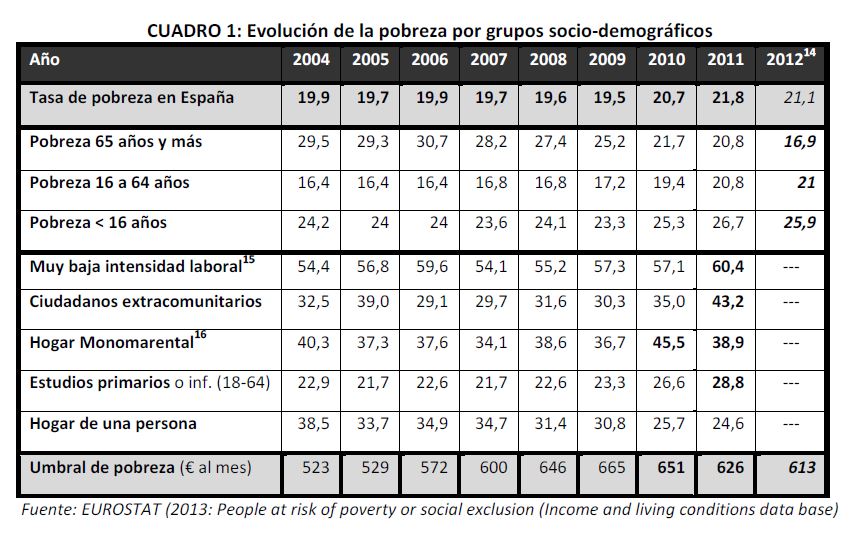

Cáritas, VII Informe del Observatorio de la Realidad Social. Empobrecimiento y desigualdad social: El aumento de la fractura social en una sociedad vulnerable que se empobrece, octubre, 2013, 30 p.

El informe aborda principalmente situaciones y hechos sobre el empobrecimiento y el riesgo de fractura social que, más allá de la coyuntura de la crisis, están suponiendo la consolidación de una nueva estructura social donde crece la espiral de la escasez y el espacio de la vulnerabilidad.

El texto comienza con un resumen ejecutivo del informe que nos muestra los datos más relevantes:

- que nuestro modelo económico se caracteriza por el comportamiento “contracíclico” de la desigualdad en la renta, que aumenta cuando hay recesión pero que no reduce las diferencias cuando se registra expansión económica.

- que en los últimos años se ha producido un descenso de la renta media lo que supone un proceso de empobrecimiento de nuestra sociedad. Este proceso afecta especialmente a las personas y familias más vulnerables (con baja intensidad laboral, inmigrantes extracomunitarios, hogares monomarentales, personas sin hogar).

- como la pobreza severa (con menos de 307 € al mes) alcanza ya a 3 millones de personas (el doble de los que estaban en esta situación antes de la crisis, el incremento de la desigualdad en España, el elevado nivel de desempleo, la pérdida de capacidad adquisitiva de la población y el debilitamiento de las políticas sociales y recorte progresivo de derechos que nos igualaban como ciudadanos y que cumplían una función de redistribución de la riqueza (sanidad, educación y ayudas y prestaciones sociales).

- que existen necesidades básicas que no están cubiertas desde el modelo de bienestar y que lleva a las personas que no pueden cubrirlas a acudir a la familia o a entidades sociales de carácter privado en busca de ayuda, lo que podría conllevar el riesgo de desbordamiento de las familias.

El informe está dividido en cuatro capítulos: el primero sobre desigualdad y empobrecimiento de la sociedad española, que trata la fractura social en España y el empobrecimiento económico.

El capítulo segundo sobre las características de las personas empobrecidas. El capítulo tercero, en torno a las condiciones de acceso a los derechos sociales, la incidencia de los recortes sociales en la situación de las personas pobres y la cobertura de las prestaciones públicas y limitaciones en el acceso. El cuarto describe el sistema de acogida y asistencia en Cáritas.

Acceso al informe: Empobrecimiento y desigualdad social: El aumento de la fractura social en una sociedad vulnerable que se empobrece

MATERIAL AUDIOVISUAL: Las semillas de la discordia

Título: Seeds of Discontent

Dirigido por: Geoff Arbourne.

Editado por: Daan Wijdeveld.

Producido por: Duckin’ & Divin’ Films

Duración: 22,34 m.

Subtitulado en español por: TNI

Documental elaborado en el marco de la Campaña: Hands Off the Land, proyecto de Transnational Institute (TNI), FIAN Internacional, União Nacional de Camponeses (UNAC)

El documental está grabado en una pequeña comunidad del norte de Mozambique, en la provincia de Niassa, donde una compañía, Chikweti, establecida con inversiones de iglesias suecas y noruegas y del fondo de pensiones holandés ABP, está creando grandes plantaciones de árboles. Chikweti no solo prometía a sus inversores una gran rentabilidad financiera, sino que también afirmaba que generaría empleo y que fomentaría la protección del medio ambiente y el desarrollo comunitario en la región. Parecía un proyecto con el que todas las partes salían ganando.

El documental sigue la historia de uno de los trabajadores, Amado, que desea mejorar las condiciones laborales de sus compañeros en la plantación que tiene la compañía Chikweti en la comunidad de Licole. Amado siente miedo y a menudo se ve intimidado, pero no desiste en su objetivo y se enfrenta a un sindicato apático, un gerente obstinado y un grupo de ancianos decididos a poner fin a sus acciones.

La fuerza de Las semillas de la discordia radica en que muestra de forma visual lo que significa el acaparamiento de tierras para las comunidades afectadas y lo difícil que les resulta oponer resistencia.

Los inversores tienen mucho dinero y, por lo general, cuentan con el respaldo de las autoridades. ¿Qué deben hacer las comunidades en esta situación? ¿Ceder sus tierras a los inversores? ¿O parte de ellas? ¿Tienen la opción de negarse a ello, de todas formas? ¿Qué pasa si no están de acuerdo? ¿Y qué pasa si los inversores toman más de lo que les corresponde y resulta que sus bonitas promesas resultan ser palabras vacías?

Los habitantes de Licole se enfrentaron a todas estas preguntas. Al principio, algunos vecinos y vecinas de la comunidad pensaron que era una buena oportunidad y que debían ceder parte de sus tierras. Otros se negaron. Después, resultó que la compañía también había tomado tierras que no se le habían cedido. Las escuelas, carreteras, iglesias y hospitales que se habían prometido nunca se construyeron. Algunas personas consiguieron un trabajo, pero estaba muy mal pagado y al cabo de un tiempo fueron despedidas.

De modo que la gente empezó a protestar y a movilizarse. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad tenían un trabajo y no querían perderlo, aunque estuviera mal pagado. Se produjeron más conflictos en la comunidad y la gente debía decidir qué hacer, mientras la compañía seguía plantando sus monocultivos de árboles.

El documental muestra muy bien la complejidad de los conflictos de tierras. En algunos casos, los conflictos relacionados con la tierra entrañan un robo directo de esta y las personas que habitan en ella son desalojadas por la fuerza. Pero muchas veces, las cosas son más complicadas. Y por eso, es más difícil que la gente se haga oír y que los inversores la escuchen.

Estos conflictos son un proceso dinámico: al principio, puede que la gente se vea atraída por las promesas de los inversores o simplemente se sienta abrumada por la situación (no hay que olvidar que la relación de poder no es de igual a igual). Pero luego ven lo que sucede realmente y empiezan a denunciar la situación y a oponerse a ella.

Seguir el caso de una comunidad nos ayuda a entender en qué consiste realmente el acaparamiento de tierras. Escuchar a la gente de Licole nos aleja de las discusiones académicas sobre si este tipo de proyectos de inversión generan o no "desarrollo". Y nos recuerda que lo que de verdad está en juego es el derecho de las personas a decidir cómo utilizar sus recursos y cómo llevar una vida digna.

Las semillas de la discordia nos muestra que la gente se está organizando para luchar contra los acaparadores de tierras y reivindicar sus derechos.

Acceder al documental: Seeds of Discontents

Reconsiderando la vida buena

En esa reflexión sobre la naturaleza de «la vida buena», habremos de detenernos en la redefinición de los términos prosperidad y calidad de vida y disociarlos de la mera acumulación de bienes.

En esa reflexión sobre la naturaleza de «la vida buena», habremos de detenernos en la redefinición de los términos prosperidad y calidad de vida y disociarlos de la mera acumulación de bienes.

Los individuos, las comunidades y los gobiernos pueden dedicarse a proporcionar a las personas lo que más ansían, redefiniendo el término prosperidad para incidir en la calidad de vida en vez de acumulación de bienes.

Apostamos aquí por impregnar de nuevo significado a la vida buena en términos no de riqueza, sino de bienestar. Bienestar que no podrá alcanzarse sin la satisfacción de las necesidades básicas para la supervivencia, pero que tampoco podrá experimentarse si no se ven cumplidos nuestros anhelos de libertad, salud y seguridad basados, como seres sociales que somos, en unas buenas relaciones humanas, uno de los factores más importantes para la calidad de vida.

Y, ¿cómo sería una sociedad que pusiera el bienestar de las personas en el centro? Son numerosos los estudios que demuestran que a más alto nivel de consumo, no aumenta el nivel de bienestar percibido. La insatisfacción creciente y propia de nuestras sociedades de consumo oculta una cuestión sencilla de formular pero no exenta de complejidad: ¿qué nos reporta la economía? Prosperidad, empleo y más oportunidades han sido el mantra dominante durante décadas pero, como sabemos, ni el actual contexto socioeconómico de crisis puede garantizarlos, ni son esas metas una panacea en sí mismas si no van acompañados de felicidad, dignidad y unas vidas con sentido. Para ello, la economía ha de tornarse en instrumento para conseguirlo, y no en obstáculo.

La transición a una sociedad del bienestar será indudablemente un desafío. El consumo seguiría siendo importante, pero una verdadera sociedad del bienestar aspiraría a minimizar el consumo necesario para una vida digna y gratificante. Por muy equivocado que haya sido, el desarrollo consumista del siglo XX puede todavía redimirse si conseguimos que la tecnología y el conocimiento acumulados se inviertan en lograr un mayor bienestar y no una acumulación material cuyo único fin sea perpetuarse.

Efectivamente, la vida buena puede impregnarse de nuevo significado en términos no de riqueza, sino de bienestar: la satisfacción de las necesidades básicas para la supervivencia, así como de los anhelos de libertad, salud, seguridad y unas relaciones sociales gratificantes.

Acceso a "Reconsiderando la vida buena", de Gary Gadner y Erik Assadourian

REVISTA: Migraciones Forzadas

La Revista Migraciones Forzadas pretende ser un foro de intercambio de experiencias, información e ideas entre investigadores, refugiados y desplazados internos, así como personas que trabajan con ellos. Se publica en inglés, español, árabe y francés por El Centro de Estudios sobre Refugiados de la Universidad de Oxford La edición en castellano se publica en colaboración con el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de Alicante (IUDESP).

La Revista Migraciones Forzadas pretende ser un foro de intercambio de experiencias, información e ideas entre investigadores, refugiados y desplazados internos, así como personas que trabajan con ellos. Se publica en inglés, español, árabe y francés por El Centro de Estudios sobre Refugiados de la Universidad de Oxford La edición en castellano se publica en colaboración con el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de Alicante (IUDESP).

Según versa en el editorial, "Solicitar asilo no es un acto ilegal", pero los solicitantes de asilo y los refugiados están siendo detenidos e internados con más frecuencia en todo el mundo, sufriendo no sólo la privación de la libertad, sino también otras violaciones de los derechos humanos.

El uso generalizado y creciente de la detención de inmigrantes ha sido objeto de un considerable escrutinio en los últimos años. Como un medio para controlar la entrada en el territorio y, supuestamente, como una forma de disuasión, la detención migratoria es cada vez más cuestionada por razones prácticas y funcionales, al igual que por fundamentos de derechos humanos/jurídicos. Políticamente, también, muchos países se están enfrentando a una creciente oposición civil a la práctica de la detención de inmigrantes.

La detención puede parecer ser una solución conveniente para la cruzada política que los Estados emprenden para gestionar la migración pero es una opción muy cara y deja secuelas duraderas en las personas. Por ello, en la búsqueda de un enfoque más humano –y económico–, las agencias y las autoridades gubernamentales han puesto a prueba diversas alternativas a la detención, algunas muy prometedoras en cuanto a los bajos niveles de evasión de la justicia, el mayor grado de normalidad para los implicados, y el aumento de posibilidades de que se produzca finalmente la integración. A pesar del éxito de las pruebas piloto, será necesario que cambien ciertas actitudes para que las alternativas a la detención se conviertan en norma.

RMF 44 se articula en torno a cinco secciones: la primera, dedicada a la “Detención” contiene 21 artículos que abordan temas como la arbitrariedad, la salud, el impacto de la detencióin en los niños “infancia cautiva”, la detención de las mujeres “detenidas invisibles”, y recoge las voces y testimonios desde diferentes centros de internamiento.

La segunda sección “Alternativas a la detención” recoge 10 artículos sobre alternativas que se están desarrollando en diferentes países (Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica, Australia y Suecia).

La tercera sección “Deportación” incluye cinco artículos sobre programas de repatriación, procesos de seguimiento y los efectos que estos tienen en niños y jóvenes.

La cuarta sección “La crisis en Siria” recoge en cuatro artículos aspectos sobre los retos humanitarios y de salud que suponen los refugiados sirios, la violencia de género y como el conflicto sirio agrava la vulnerabilidad de los refugiados palestinos.

Un quinta sección cierra el número con artículos de carácter general que incluye: estudios de casos (Uganda, Camerún, Irán), el rechazo que las comunidades ejercen sobre las mujeres que han sufrido agresiones sexuales y que se convierte en una forma de migración forzada, y, el derecho al trabajo de los refugiados.

Acceso a la revista: Detención, alternativas a la detención y deportación

El descanso del Inka

Marta González Reyes

Colegio Hipatia, FUHEM

A la comunidad educativa de Inka Samana. Por luchar contra el miedo al cambio y a la libertad, por ser la atalaya desde la que experimentar e inspirar otras formas de hacer educación.