La filosofía a través de las redes sociales. (Colegio Montserrat)

Este proyecto, desarrollado en el Colegio Montserrat con el alumnado de 1º de Bachillerato, recurrió al uso de las redes sociales para facilitar la reflexión filosófica.

Este proyecto, desarrollado en el Colegio Montserrat con el alumnado de 1º de Bachillerato, recurrió al uso de las redes sociales para facilitar la reflexión filosófica.

¿Por qué no probar si Twitter podía servir para indagar en las preguntas fundamentales que apelan al ser humano? También las redes sociales pueden ser el escenario para esa percepción detenida, tranquila y reflexiva de las realidades que asaltan a los alumnos y alumnas; y vehicular el contacto colectivo y el diálogo, a la luz del que se estructura toda construcción del pensamiento.

Para conocer en detalle la justificación, los objetivos, el desarrollo y la evaluación de este proyecto, puedes descargar el resumen del mismo: “La filosofía a través de las redes sociales” (archivo en pdf).

Conociendo otras realidades. (CEM Hipatia)

El proyecto “Conociendo otras realidades”, desarrollado en Hipatia, se plantea trabajar en busca de ese gran compromiso hacia una sociedad más rica por ser más diversa, en la cual sus individuos se desarrollen con igualdad de oportunidades.

El proyecto “Conociendo otras realidades”, desarrollado en Hipatia, se plantea trabajar en busca de ese gran compromiso hacia una sociedad más rica por ser más diversa, en la cual sus individuos se desarrollen con igualdad de oportunidades.

Para ello, se llevaron a cabo diversas actividades para fomentar el conocimiento de otras realidades, en colaboración con entidades como el Centro de Día del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, el CEIP Dulce Chacón y el Centro de Recursos Educativos de la ONCE.

Tras un trabajo previo, realizado en sesiones de tutoría, el alumnado de 4º de Primaria de Hipatia ha compartido actividades físicas, artísticas y culturales con las personas que les esperaban en los otros centros, dispuestos a enriquecerse con el contacto y el conocimiento del otro.

Para profundizar sobre la justificación, los objetivos, el desarrollo y la evaluación de este proyecto, puedes descargar el resumen del mismo: “Conociendo otras realidades” (archivo en pdf).

Además, bajo estas líneas podéis acceder a un video, realizado con una selección de las fotografías que se generaron en los distintos encuentros y en las diversas actividades realizadas en el marco de este proyecto. Como se suele decir que una imagen vale más que mil palabras... aquí os dejamos la muestra, porque al ver a nuestros alumnos compartiendo el tiempo con personas mayores o con personas con discapacidad podemos sacar conclusiones del proceso de aprendizaje vivido.

Resuelta la Convocatoria de Proyectos de Innovación 2014/15

El pasado 18 de noviembre de 2014, se reunió la comisión de valoración de los Proyectos de Innovación Educativa presentados a la convocatoria realizada por el Área Educativa de FUHEM para 2014/15. Esta comisión ha estado formada por Víctor M. Rodríguez, Director del Área Educativa de FUHEM; Jesús Joven, Fran Marchand y Fernando Mazo, directores de los Colegios de FUHEM; Luis González, como coordinador entre las Áreas Educativa y Ecosocial; e Isabel Monguilot, miembro del Consejo Asesor del Área Educativa de FUHEM.

La comisión tuvo que evaluar un total de 28 proyectos presentados a esta última convocatoria, todos ellos en el plazo establecido, que involucran a todos los centros de la Fundación e incluyen, además, dos proyectos de carácter Intercentros. Tras el debate y la valoración de los proyectos, se han aprobado un total de 20 proyectos, en los que participan 99 profesores/as, por una cantidad total de 65.084 euros, de los cuales 36.100 se destinarán al pago del profesorado.

Dado que el presupuesto disponible para los proyectos del curso 2014/15 asciende a 65.000 euros y que la cantidad global solicitada ha ascendido a 149.371 euros, de los cuáles 61.970 se destinaban a los participantes en los proyectos y el resto a gastos diversos, ha resultado necesario realizar grandes ajustes en las cantidades concedidas y establecer un criterio de corte por el que finalmente 7 proyectos no han sido aprobados, además de otro que ha sido excluido al no ajustarse a los términos de la convocatoria.

A partir de ahora, todos los coordinadores deberán comunicar, por correo electrónico, si siguen adelante con el proyecto presentado con las cantidades asignadas. Además, los responsables de los proyectos para los que se pide reformulación, deberán enviarla antes del día 19 de Diciembre de 2014.

Todos los datos en relación a la valoración, evaluación y asignación presupuestaria de los Proyectos de Innovación del curso 2014/15 han sido remitidos a los docentes implicados, y se pueden consultar en los documentos siguientes (en pdf):

- Anexo a la Valoración de los Proyectos de Innovación 2014/15.

- Tabla resumen de los Proyectos de Innovación 2014/15, en función de los centros escolares en los que se desarrollarán.

Antecedentes: La importancia de la Innovación Educativa enraizada en el Proyecto de FUHEM

La Innovación educativa y el desarrollo de buenas prácticas son elementos fundamentales en el Proyecto Educativo de FUHEM. Promover experiencias innovadoras es un requisito indispensable para la mejora de la práctica educativa, la actualización didáctica, la formación del profesorado y la cohesión de los equipos docentes de cada centro y del conjunto de la Fundación. Por ello, la realización de Proyectos de Innovación ha constituido en los últimos años y constituye uno de los ejes del trabajo del Área Educativa. Los proyectos parten siempre de una reflexión sobre la práctica que permite identificar aspectos y planteamientos didácticos novedosos que puedan ser incorporados a la planificación docente en los distintos centros de FUHEM.

Como cada curso escolar, FUHEM ha presentado la convocatoria de “Proyectos de Innovación Educativa” a desarrollar en el curso 2014/2015. La convocatoria, dirigida a toda la plantilla de FUHEM, introdujo algunas novedades respecto a las anteriores, con el fin de seguir mejorando aspectos vinculados a la continuidad de las propuestas y buenas prácticas, un mayor aprovechamiento de las actividades de formación ligadas a cada proyecto y la extensión del mismo hacia otros colectivos.

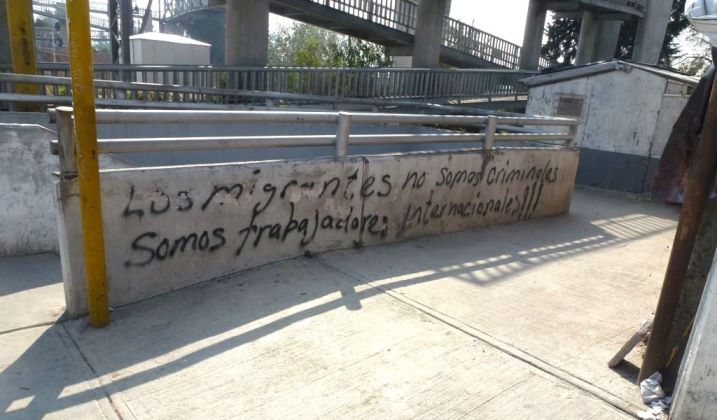

Esto NO es Grafiti. (CEM Hipatia)

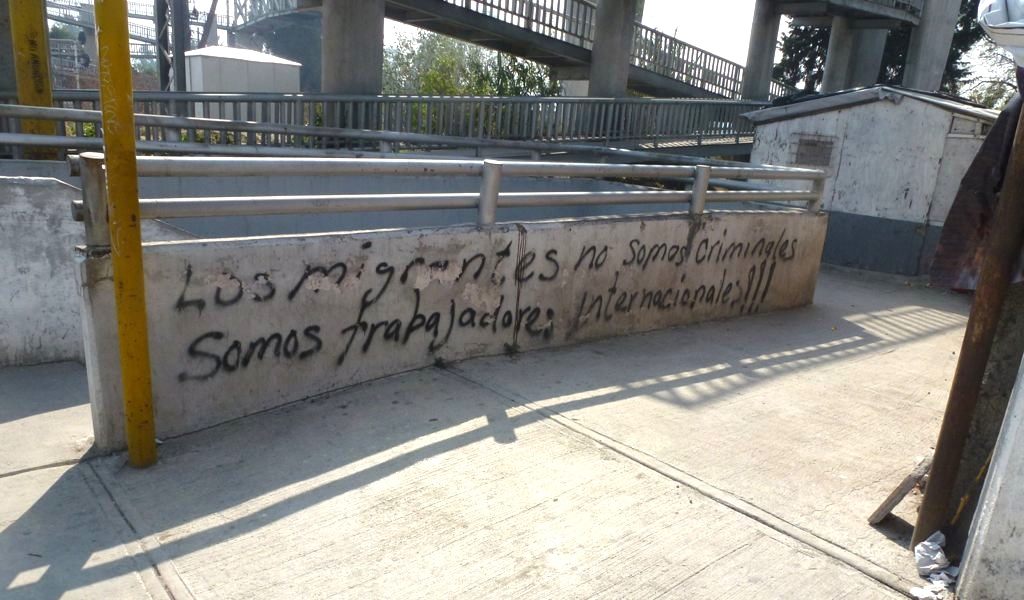

El proyecto “Esto NO es grafiti" permite a nuestros adolescentes conocer alternativas al grafiti que se alejen de las firmas, letras y muñecos que ensucian nuestras calles sin aportar una lectura diferente de nuestra realidad.

El proyecto “Esto NO es grafiti" permite a nuestros adolescentes conocer alternativas al grafiti que se alejen de las firmas, letras y muñecos que ensucian nuestras calles sin aportar una lectura diferente de nuestra realidad.

Trabajando sobre todo con alumnos del 1º de Bachillerato Artístico, y con la colaboración de otros de los cursos de 1º, 2º y 4º de la ESO, la actividad enmarcada en este proyecto no trataba de decorar Hipatia, el Colegio donde estudian sus protagonistas, sino de incorporar en cada una de esas intervenciones mensajes, ya sean implícitos o explícitos, que susciten interrogantes e inviten a la reflexión y que obliguen al alumno a participar de una experiencia enriquecedora de manera inconsciente, tratando de introducir cambios en la rutina tanto de alumnos, como de familias, profesores y personal del PAS.

De este modo, se perseguía que contribuyeran a construir un debate acerca del lugar que ocupa lo creativo en la educación, sus estrategias y procedimientos.

Para conocer en detalle la justificación, los objetivos, el desarrollo y la evaluación de este proyecto, puedes descargar el resumen del mismo: “Esto NO es grafiti” (archivo en pdf).

Y en este álbum que hemos creado en Facebook, podéis ver casi 200 fotografías que recogen tanto las obras creadas como el proceso de su instalación en Hipatia. Ya se sabe, a veces, ¡una imagen vale más que mil palabras!

FUHEM Ecosocial, en CONAMA 2014

En el marco del Congreso Nacional del Medio Ambiente, CONAMA 2014, el lunes 24 de noviembre a las 11:30 en la sala Bratislava, tendrá lugar la presentación del informe La situación del Mundo 2014, que elabora el Worldwatch Institute y que edita en castellano FUHEM Ecosocial junto a Icaria. El informe está dedicado este año a "Gobernar para la sostenibilidad".

En el marco del Congreso Nacional del Medio Ambiente, CONAMA 2014, el lunes 24 de noviembre a las 11:30 en la sala Bratislava, tendrá lugar la presentación del informe La situación del Mundo 2014, que elabora el Worldwatch Institute y que edita en castellano FUHEM Ecosocial junto a Icaria. El informe está dedicado este año a "Gobernar para la sostenibilidad".

Organiza: Fuhem Ecosocial (AE-34)

Participan en la presentación:

- Santiago Álvarez Cantalapiedra, Director de FUHEM Ecosocial y de la revista PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global.

- Teresa Ribera, Directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) de París. Fue Secretaria de Estado de Cambio Climático entre 2008 y 2011.

Dirección: Avenida Capital de España, s/n (Campo de las Naciones), Madrid.

Para acceder al evento, descarga y rellena esta invitación.

Acceso a información del acto en CONAMA

Más información sobre La situación del mundo 2014

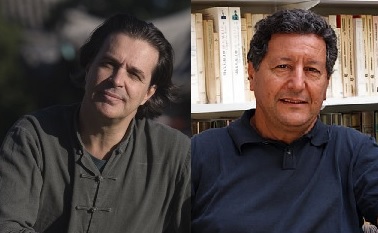

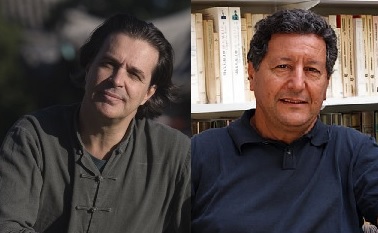

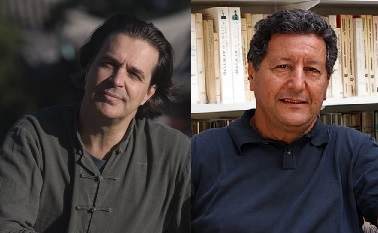

DIÁLOGO: Sami Naïr y Rafael Poch-de-Feliú

¿Hacia dónde va el proyecto europeo?

¿Hacia dónde va el proyecto europeo?

FUHEM Ecosocial

En el marco del boletín ECOS «Proyecto europeo: deseos, desvíos y derivas», hemos querido completar los análisis formulando algunas cuestiones sobre diagnóstico y prospectiva a destacados analistas del proyecto europeo. Sami Naïr y Rafael Poch-de-Feliú han respondido a nuestras preguntas. Este diálogo virtual aporta nuevos ángulos para explorar los contrastes entre los objetivos originarios del proyecto de la Unión Europea y su plasmación real y, sobre todo, indagar en las perspectivas más probables y deseables de ese proyecto.

1. Un inadecuado diseño institucional, divergencias nacionales, el euro… muchas son las cuestiones problemáticas del proyecto comunitario pero, en tu opinión, ¿dónde situarías la raíz de los males que aquejan a la Unión Europea (UE)?

SAMI NAÏR

Politólogo, sociólogo y filósofo. Ex diputado del Parlamento Europeo

Sami Naïr (SN): El proyecto en el que hemos entrado con el Tratado de Maastricht en 1992 −y anteriormente con el Tratado Único, pero el giro fundamental es el Tratado de Maastricht− ha constituido en la historia de la UE no una evolución, sino una ruptura con el pasado. Hasta los años setenta, con el Acta Única, había un acuerdo entre los países europeos para construir un mercado único y para hacer que, después de ese mercado, lo más importante fuera construir un sistema constitucional político que pudiera orientar ese mercado; incluso en el Acta Única de 1986 estaba ya contenida esa idea. En el Tratado de Maastricht, la noción de la orientación política está formulada de manera muy elíptica; el Tratado estaba orientado esencialmente a una estrategia económica monetaria que consistía, en realidad, en radicalizar los efectos del Acta Única de 1986 y en crear las condiciones hacia una moneda común sin verdaderamente someter

Sami Naïr (SN): El proyecto en el que hemos entrado con el Tratado de Maastricht en 1992 −y anteriormente con el Tratado Único, pero el giro fundamental es el Tratado de Maastricht− ha constituido en la historia de la UE no una evolución, sino una ruptura con el pasado. Hasta los años setenta, con el Acta Única, había un acuerdo entre los países europeos para construir un mercado único y para hacer que, después de ese mercado, lo más importante fuera construir un sistema constitucional político que pudiera orientar ese mercado; incluso en el Acta Única de 1986 estaba ya contenida esa idea. En el Tratado de Maastricht, la noción de la orientación política está formulada de manera muy elíptica; el Tratado estaba orientado esencialmente a una estrategia económica monetaria que consistía, en realidad, en radicalizar los efectos del Acta Única de 1986 y en crear las condiciones hacia una moneda común sin verdaderamente someter

ese proceso y esa moneda, el euro, a un poder político −un poder político europeo−, a la vez responsable de las políticas económicas, de las políticas monetarias y con poder de control directo o indirecto sobre el Banco Central.

En realidad, lo que hemos puesto en marcha ha sido un sistema monetario creando lo que he llamado en mi libro [1] una verdadera monarquía financiera que domina fundamentalmente el Banco Central, es decir, unos banqueros nombrados por los gobiernos, pero no elegidos democráticamente, y que practican una política ultraliberal, una política fundamentalista, que no concuerda con la realidad de la Europa que ha caracterizado la zona euro: una diferencia muy importante de desarrollo económico entre los países más desarrollados y los menos desarrollados, presente durante los años ochenta, los noventa y hasta la fecha. Se creó una moneda económica para países cuyo desarrollo era diferente y de ahí que la crisis fuera prácticamente inevitable porque una moneda necesita, tal como lo ha pensado el creador de esta moneda única, el Sr. Mendel, un espacio económico coherente y con el mismo nivel de desarrollo. Poner en la misma cesta a Alemania, Francia, Grecia, Holanda y España es evidentemente invitar a que ocurra un accidente inevitable porque estos países no tienen un nivel de desarrollo equiparable ni en términos de PIB, ni en comercio exterior, ni en otros términos fundamentales de la economía. La crisis ha sido preparada por ese error monetarista tremendo de la concepción europea. Ese es el problema central de la UE. Mientras no tengamos un sistema de ayuda que permita a todos los países que están dentro del euro la posibilidad de flexibilizar su presupuesto, tendremos crisis sociales y políticas, y destrucción del tejido social. Para poder permanecer en el euro, los países menos desarrollados se ven obligados a aceptar políticas de destrucción de su sistema social, hecho que está ocurriendo hoy en España −con más de seis millones de parados−, en Portugal, en Italia o en Grecia, país totalmente devastado por la privatización generalizada. Ese es el coste que estamos pagando por el enfoque monetarista y aberrante de la concepción europea.

Probablemente, la crisis del euro va a continuar, pues si los mercados se han calmado estos dos últimos años es porque el Banco Central, violando el Tratado monetario, ha gastado miles de millones de euros para salvar los bancos de los países en rescate. Por eso los alemanes están enfadados con los países del sur europeo: las últimas elecciones en Renania demuestran que los partidarios de la expulsión de estos países crecen peligrosamente. Pero en realidad, Alemania está sacando partido para, desde el mercado europeo, beneficiarse de un euro caro. Actualmente, este país es el principal beneficiario del euro y eso, evidentemente, plantea problemas al resto. Mientras no cambiemos la política del euro e implantemos un euro menos caro, comparable, más o menos, al valor del dólar, tendremos una crisis estructural; es ineluctable. Ahora bien, esperemos que con esa crisis se tome conciencia, como se ha demostrado en las últimas elecciones, de que la ciudadanía europea no quiere seguir así. La gente está harta en todas partes y espero que esta situación conduzca a una toma de conciencia para reorientar el proyecto europeo.

¿Qué significa reorientar ese proyecto? 1º) Democratizar las instituciones europeas; hacer que la Comisión no tenga el poder absoluto que ostenta hoy en día; 2º) Introducir en los estatutos del Banco Central el objetivo del crecimiento, y no solamente de la lucha contra la inflación. Ahora estamos en una situación de deflación, lo que provoca paro y recesión. Más vale un poco de inflación con más empleo. Yo prefiero una inflación moderada y un empleo desarrollado a una deflación tal como ocurre actualmente, con más de 12 millones de parados en la zona euro. 3º) Transformar el Pacto de Estabilidad que la Comisión está imponiendo mediante los criterios de Maastricht, con resultados dramáticos para las economías de los países con más dificultades actualmente. Por ejemplo, resultaría fácil cambiar el criterio del 3% del déficit presupuestario. Los Gobiernos francés, español e italiano están pidiendo una modificación para permitir cierta flexibilidad. Al mismo tiempo, habría que aumentar el umbral de la deuda pública respecto al PIB; no dejarla en el 60%, sino permitir que países en situación difícil pudieran tener una deuda pública del 70, 90, o 100%, según la situación, porque la deuda pública significa, en términos reales, una cosa muy sencilla: la posibilidad de financiar la sanidad, la educación, las empresas que quieren crear empleo; eso es la deuda, la posibilidad de financiar los servicios públicos. Prefiero una deuda más alta en contra del criterio de Maastricht que la destrucción de los servicios sociales en una sociedad democrática y civilizada.

Y tenemos, finalmente, que pensar qué modelo de acuerdo político podemos tener entre los distintos países europeos. Ahora, dentro de la UE, tenemos un modelo bastardo, un modelo que no es federal ni confederal, regido en realidad por los tecnócratas no elegidos y ultraliberales de Bruselas. Lo que queremos es ver en qué medida se puede reflexionar sobre un nuevo acuerdo político, un nuevo tratado constitucional que plantee claramente el carácter confederal, no federal o neofederal o sui generis, sino verdaderamente confederal de la UE, con un presidente de la confederación europea y unos Estados nación europeos que delegan a la UE lo que no pueden hacer ellos dentro del mercado y que se reservan para su propio derecho regaliano la posibilidad de poner en marcha políticas específicas.

RAFAEL POCH-DE-FELIÚ

Corresponsal de La Vanguardia en Berlín y durante 25 años en Europa del Este, la URSS / Rusia y China

Rafael Poch-de-Feliú (RPF): Es verdad que con el euro y Maastricht se abandonaron las veleidades y compromisos históricos de cristianodemócratas y socialdemócratas hacia las prioridades de pleno empleo y el Estado social. La única y central vaca sagrada ha sido desde entonces la estabilidad de precios y la desregularización de los mercados, en detrimento de los controles estatales. Los Estados nacionales en cuyo marco se establecieron ciertos límites sociales, resultado de antiguos y dolorosos pulsos, son vistos como impedimento y, como tales, eludidos. Todo eso aleja aún más el proceso de cualquier control ciudadano. Pero si hay que hablar de un problema raíz, yo mencionaría la contradicción básica entre capitalismo y equidad. Esta Europa es un club desigual, con Norte y Sur, centro y periferia, por el sistema socioeconómico en el que está inserta. Sin cambiar ese sistema no puede haber un proyecto europeo horizontal y democrático que irradie al resto del mundo algo que valga la pena, es decir que no contribuya a empeorarlo. O sea, que la simple realidad es que el problema de esta Europa es el capitalismo: la prioridad del beneficio privado y de la economía sobre cualquier propósito humano.

Rafael Poch-de-Feliú (RPF): Es verdad que con el euro y Maastricht se abandonaron las veleidades y compromisos históricos de cristianodemócratas y socialdemócratas hacia las prioridades de pleno empleo y el Estado social. La única y central vaca sagrada ha sido desde entonces la estabilidad de precios y la desregularización de los mercados, en detrimento de los controles estatales. Los Estados nacionales en cuyo marco se establecieron ciertos límites sociales, resultado de antiguos y dolorosos pulsos, son vistos como impedimento y, como tales, eludidos. Todo eso aleja aún más el proceso de cualquier control ciudadano. Pero si hay que hablar de un problema raíz, yo mencionaría la contradicción básica entre capitalismo y equidad. Esta Europa es un club desigual, con Norte y Sur, centro y periferia, por el sistema socioeconómico en el que está inserta. Sin cambiar ese sistema no puede haber un proyecto europeo horizontal y democrático que irradie al resto del mundo algo que valga la pena, es decir que no contribuya a empeorarlo. O sea, que la simple realidad es que el problema de esta Europa es el capitalismo: la prioridad del beneficio privado y de la economía sobre cualquier propósito humano.

2. ¿En qué medida coincide el proyecto original europeo con las iniciativas efectivamente adoptadas?

SN: Cuando se habla del proyecto original, ¿de qué proyecto se habla? ¿Del proyecto del Tratado de Roma?, o ¿se habla del proyecto de Monnet y de Schumann? Observo que los creadores de la UE tenían un proyecto de construcción económica de la Unión Europea, pero también tenían una visión social; consideraban que el aspecto económico tenía que desarrollarse junto con una política social común. Pero lo que hemos hecho ha sido desarrollar la economía destrozando el vínculo social. En este sentido, podemos decir que a partir del Tratado de Maastricht, como he dicho antes, hay una desviación, casi una inversión, del proyecto y del sueño de una Europa económica, política y social de los fundadores de Europa.

RPF: El “proyecto original” englobaba por lo menos cuatro propósitos: la gente como Monnet quería un orden europeo inmune a las catastróficas guerras nacionalistas, un propósito digno y actual; Estados Unidos (EEUU) quería un fuerte núcleo europeo para el combate de la guerra fría y una geopolítica imperial; Francia quería implicar a Alemania en un esquema en el que París fuera Primus inter pares; y Alemania quería volver a ser un país soberano y mantener abierta la perspectiva de una reunificación, o sea objetivos nacionales. Con el triunfo de la Gran Desigualdad neoliberal, la disolución de la URSS y la reunificación alemana, todos esos propósitos se han alterado notablemente. Respecto a las guerras, esta Europa las ha fomentado tanto fuera de sus fronteras, contribuyendo al imperialismo, como dentro de ellas, por ejemplo, en Yugoslavia y ahora en Ucrania.

3. En la última década, las distancias tanto territoriales como sociales dentro de la UE se han ampliado. ¿Hasta qué punto es posible seguir con el proyecto europeo sin abordar las fracturas internas?

SN: Prácticamente todas las fracturas que existen hoy día están provocadas por el proceso de construcción. Es constatable el viraje liberal de Europa. Y es precisamente este modelo económico liberal el que está destrozando la cohesión de los Estados-nación. Eso conlleva el desarrollo de movimientos extremistas, sobre todo de extrema derecha, que están aprovechando la situación para volver a una concepción ultranacionalista y xenófoba de la nación. Creo que para evitar estos problemas y las fracturas internas hay que reducir una parte esencial del poder de la Comisión de Bruselas y volver a impulsar políticas de cooperación intergubernamental −y no siempre de integración, sino intergubernamentales− para llegar a la integración. Hemos concebido la política de integración como método, no como fin, y como método destroza los países. Cuando la Comisión de Bruselas y el Banco Central imponen a España condiciones que generan un nuevo mercado están destruyendo las empresas españolas, y no puede competir con alemanes y franceses, y todo en nombre de la integración. En mi opinión sería mejor poner en marcha políticas de cooperación intergubernamental. Decir, “mira eso no lo podemos aceptar, necesitamos otro euro para poder jugar con el tipo de cambio del euro porque no tenemos el mismo nivel de desarrollo y no nos interesa hacerlo ahora”, y así conservar la cohesión social. Es decir, tener como objetivo la cohesión social de cada país. Por tanto, hay que cambiar totalmente el método de construcción europeo.

RPF: No creo que valga la pena seguir con ese “proyecto europeo”, a menos que se derribe su actual esquema y se refunde sobre bases ciudadanas y sociales, y no oligárquicas y mercantiles.

4. Europa se ha presentado como agente político en el ámbito internacional con una imagen pulcra e intachable como defensora de los valores ilustrados, de derechos sociales, cooperativa, garante de estándares internacionales y abanderada del poder blando. ¿En qué medida coinciden imagen y realidad? ¿Cuánto hay de mito en esa proyección?

SN: Mi respuesta es tajante, y la realizo no solamente como analista e intelectual, sino como ex diputado europeo y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo durante cinco años: la Unión Europea no tiene política exterior y sus valores los viola sistemáticamente la misma UE. No tiene política exterior porque no tiene un Gobierno capaz de elaborar una política exterior común, con la posibilidad de poner en marcha esa política más allá del dinero, con un ejército y con la capacidad de imponer sus orientaciones. Una política exterior sin capacidad de imposición no es una política exterior; es una política de comerciante. La UE considera que su instrumento militar es la OTAN, pero ahí, tenemos que decirlo claramente: hay desacuerdos entre los países europeos. No tienen la misma visión de la OTAN alemanes o ingleses, quienes aceptan la dominación total de EEUU –los alemanes ahora menos−, en el mando de la organización. Y debido a eso tenemos hoy la crisis de Ucrania, porque la OTAN quería poner cohetes en la frontera rusa. El problema central de la crisis de Ucrania viene de ahí, de la estrategia de la OTAN; el resto es manipulación en mayor o menor medida.

En lugar de una política exterior, lo que tenemos es una política proclamativa, declarativa, retórica, basada en unos valores abstractos de derechos humanos y una estrategia que consiste en servir de mediador de los conflictos para desde ahí poder influir.

¿Qué ha hecho la UE en Oriente Medio, desde que hemos nombrado a ese hombre, que en mi opinión debería estar en la cárcel, el Sr. Tony Blair, como Enviado Especial de la UE en Oriente Medio? Acepta la política desastrosa de Israel en Oriente Medio. ¿Qué hemos hecho en todos los otros conflictos? ¿En qué medida ha podido la UE ayudar, calmar y encontrar una solución en Ucrania? Ha sido la propia UE la que ha radicalizado la situación ofreciendo al Gobierno ucraniano unas condiciones mucho más interesantes que las de Rusia, sabiendo que eso iba a provocar una reacción irracional por parte de Ucrania. ¿Qué ha hecho la Unión Europea en los grandes conflictos del Sahara, de África, en lo que está pasando ahora en la República Centroafricana? Ni ha mandado un solo avión, ni un soldado, son los franceses los que están allí. ¿Qué ha hecho en Libia, en Irak, en Afganistán? Nada; todo es juego. La gente ocupa puestos bien remunerados y después de cinco años son reemplazados por otros para implementar la política exterior de la UE. ¿Qué ha hecho la UE, por ejemplo, para solucionar el problema de Irán? Son EEUU y Rusia los que han decidido lo que había que hacer, y en Ginebra había representantes europeos, pero otros representantes estaban en una posición más radical. Los rusos y americanos entendieron que no era posible tomar una decisión junto a la UE y lo decidieron entre ellos. Hace falta tomar distancia y ver la realidad: la retórica para engañar a la gente y seguir teniendo una Europa económica, impotente políticamente y muy problemática a nivel económico.

No podemos decir hoy que el sueño europeo se ha realizado; todo lo contrario, el sueño, tal y como lo ha dicho el nuevo presidente del Gobierno italiano, se ha transformado en pesadilla; esa es la realidad. Y no podemos seguir así, en nombre de una concepción abstracta, utópica y pavloviana; tenemos que ver la realidad.

RPF: La ambición de algunos de los padres fundadores europeos de posguerra me parece meritoria: crear una Europa moralmente superior a EEUU capaz de ejercer una influencia más benévola en el mundo que la de aquellos. El problema es que, más allá del narcisismo que la ha impregnado (una superioridad griega respecto a Roma), la simple realidad es que Europa ha sido servil vasallo de EEUU todo este tiempo, con excepciones muy puntuales en la Francia de De Gaulle y contratiempos como la Ostpolitik de Brandt. Esa ambición puede considerarse valiosa y positiva, pero por desgracia no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido. Hoy, la UE es el primer exportador mundial de armas y su proyección es cada vez más imperial. Si eso es inevitable, entonces cuando más fofa y débil sea esta UE, tanto mejor para el mundo.

5. ¿Cuál es el papel geopolítico de la UE en el ámbito internacional y adónde se dirige en el marco de un mundo cambiante y globalizado? ¿Qué futuro tiene el proyecto europeo en ese entorno?

SN: Buena pregunta… me obliga a reflexionar. Su papel fundamentalmente debería ser no solo geopolítico, sino geocultural. Lo que me parece absolutamente original en Europa es su aporte a la cultura y a la civilización mundial. Y ese aporte es un modelo de construcción de la sociedad basado en la idea de igualdad, idea que no existe en EEUU o en otros países; ha existido en Rusia o China a través del comunismo, pero ha sido destrozada por el mismo. Europa, democráticamente puede representar esa idea de equiparación de políticas sociales para ayudar a los más débiles y favorecer la educación pública de calidad para todos –y no, como en EEUU, donde la educación es de muy mala calidad y privatizada−. Europa puede servir como modelo cultural civilizador a escala planetaria; ese es su papel principal. Ahora, su papel geopolítico depende de su capacidad de existir políticamente o no. Una entidad política tiene un papel geopolítico cuando puede influir sobre la situación geopolítica, y la respuesta en este punto –ya me he referido a ello− está en construir una Europa política. No podemos tener una geopolítica europea eficaz sin tener un papel político europeo. La única manera de poder disponer de un poder consensuado, teniendo en cuenta las diferencias entre las naciones, es perfilando un poder confederal, en lugar de un poder federal. Nunca he creído en la utopía federalista; considero que dicha utopía es la razón por la cual hemos dejado a los ultraliberales realizar este giro y destrozar lo social en Europa. El federalismo es la muerte del proyecto realista de construcción europea. Necesitamos un modelo confederal en el que verdaderamente sea la política la que mande, y no la economía.

RPF: Salvo un completo cambio de las prioridades, que solo sería posible mediante una refundación ciudadana, el papel mundial de la UE solo puede ser lo que es: imperialista, con la participación depredadora y militar en el acceso a recursos globales. La refundación precisaría cambios cardinales en los respectivos Estados nacionales. De momento, se vislumbra muy poco de todo eso.

6. Ya en los últimos años, y culminado por las últimas elecciones al Parlamento Europeo, observamos cambios muy significativos en el ámbito político −institucional o no− en el contexto europeo. ¿Qué valoración te merece la aparición de nuevas fuerzas políticas y sociales en Europa?

SN: A raíz de las últimas elecciones al Parlamento Europeo se aprecia un giro muy positivo con la entrada de fuerzas de izquierda en el Parlamento. Por contra, resulta muy negativo que entren también fuerzas de derecha y de extrema derecha, y considero que los responsables de ello son los partidos hegemónicos dominantes. Felizmente, frente a esa extrema derecha, tenemos nuevas fuerzas de izquierda que van a obligar a las fuerzas tradicionales de izquierda a hacer frente, espero, al auge de la extrema derecha. Pero estas fuerzas aquí, en España, tanto como en otros países −Italia o Grecia−, representan un elemento importante. Creo que su entrada no va a tener muchas consecuencias porque el Parlamento Europeo no tiene verdadero poder: es sencillamente una caja registradora, aparte del poder de codecisión, pero que no sirve para nada. A partir de noviembre, Juncker ejercerá como Presidente de la Comisión Europea y va a apoyar la misma política liberal anterior. Sus propuestas son vagas y esquemáticas, y de antemano acepta seguir las negociaciones con los EEUU sobre el Tratado Transatlántico, lo cual significa la desaparición programada del modelo social europeo.

RPF: Se ha visto el ascenso de la ultraderecha y también de la izquierda. No tenemos señales claras. Lo único claro es que privada de sus dos promesas esenciales, la mejora del nivel de vida y la paz, esta Unión Europea tiene cada vez menos gancho y merece más rechazo entre la ciudadanía. A mí la actual estructura europea me parece como el Gosplan de la URSS: algo apenas reformable. Para hacer algo que valga la pena hay que derribar el actual edificio oligárquico. Tendremos la Europa que nos merezcamos.

Notas

[1] S. Naïr, El desengaño europeo, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2014.

Acceso al diálogo entre Sami Naïr y Rafael Poch-de-Feliú (pdf)

Diálogos anteriores

Diálogo: Lourdes Chocano y Silvia Moreno. Crisis socioecológica y educación ambiental en Perú, por Nuria del Viso (2013)

Diálogo: Ángel Martínez González-Tablas y Valpy FitzGerald. El papel de las finanzas a debate, conducido por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2011)

Diálogo: Mari Luz Esteba e Isabel Otxoa. El debate feminista en torno al concepto de cuidados, por Olba Abasolo (2010)

Diálogo: José Manuel Naredo y Jorge Riechmann. Perspectivas sobre el trabajo en la crisis del capitalismo, por Olga Abasolo (2010)

Diálogo: Teresa Ribera, Antonio Ruiz de Elvira y Pablo Cotarelo. Conferencia sobre el Clima de Copenhague (COP 15), por CIP-Ecosocial (2009)

Diálogo: Carlos Duarte, Joan Martínez Alier y María Novo. Cambio climático, por Monica Di Donato (2008)

Diálogo: Andoni García y Jaime Lillo. La crisis mundial de los alimentos, por Mónica Lara del Vigo (2008)

Diálogo: Eduardo González y Francisco Castejón. La energía nuclear a debate: ventajas e inconvenientes de su utilización, por Mónica Lara del Vigo (2007)

Diálogo: David Chandler y Daniele Archibugi. Las intervenciones internacionales: ¿cuánto derecho, cuánta obligación?, por Nieves Zúñiga (2006)

Diálogo: David Held y Heikki Potomäki. Los problemas de la democracia global (2006)

DIÁLOGO: Sami Naïr y Rafael Poch-de-Feliú

¿Hacia dónde va el proyecto europeo?

FUHEM Ecosocial

Este diálogo virtual entre Sami Naïr y Rafael Poch-de-Feliú aporta nuevos ángulos para explorar los contrastes entre los objetivos originarios del proyecto de la Unión Europea y su plasmación real y, sobre todo, indaga en las perspectivas más probables y deseables de ese proyecto.

1. Un inadecuado diseño institucional, divergencias nacionales, el euro… muchas son las cuestiones problemáticas del proyecto comunitario pero, en tu opinión, ¿dónde situarías la raíz de los males que aquejan a la Unión Europea (UE)?

SAMI NAÏR

SAMI NAÏR

Politólogo, sociólogo y filósofo. Ex diputado del Parlamento Europeo

Sami Naïr (SN): El proyecto en el que hemos entrado con el Tratado de Maastricht en 1992 −y anteriormente con el Tratado Único, pero el giro fundamental es el Tratado de Maastricht− ha constituido en la historia de la UE no una evolución, sino una ruptura con el pasado. Hasta los años setenta, con el Acta Única, había un acuerdo entre los países europeos para construir un mercado único y para hacer que, después de ese mercado, lo más importante fuera construir un sistema constitucional político que pudiera orientar ese mercado; incluso en el Acta Única de 1986 estaba ya contenida esa idea. En el Tratado de Maastricht, la noción de la orientación política está formulada de manera muy elíptica; el Tratado estaba orientado esencialmente a una estrategia económica monetaria que consistía, en realidad, en radicalizar los efectos del Acta Única de 1986 y en crear las condiciones hacia una moneda común sin verdaderamente someter ese proceso y esa moneda, el euro, a un poder político −un poder político europeo−, a la vez responsable de las políticas económicas, de las políticas monetarias y con poder de control directo o indirecto sobre el Banco Central.

En realidad, lo que hemos puesto en marcha ha sido un sistema monetario creando lo que he llamado en mi libro [1] una verdadera monarquía financiera que domina fundamentalmente el Banco Central, es decir, unos banqueros nombrados por los gobiernos, pero no elegidos democráticamente, y que practican una política ultraliberal, una política fundamentalista, que no concuerda con la realidad de la Europa que ha caracterizado la zona euro: una diferencia muy importante de desarrollo económico entre los países más desarrollados y los menos desarrollados, presente durante los años ochenta, los noventa y hasta la fecha. Se creó una moneda económica para países cuyo desarrollo era diferente y de ahí que la crisis fuera prácticamente inevitable porque una moneda necesita, tal como lo ha pensado el creador de esta moneda única, el Sr. Mendel, un espacio económico coherente y con el mismo nivel de desarrollo. Poner en la misma cesta a Alemania, Francia, Grecia, Holanda y España es evidentemente invitar a que ocurra un accidente inevitable porque estos países no tienen un nivel de desarrollo equiparable ni en términos de PIB, ni en comercio exterior, ni en otros términos fundamentales de la economía. La crisis ha sido preparada por ese error monetarista tremendo de la concepción europea. Ese es el problema central de la UE. Mientras no tengamos un sistema de ayuda que permita a todos los países que están dentro del euro la posibilidad de flexibilizar su presupuesto, tendremos crisis sociales y políticas, y destrucción del tejido social. Para poder permanecer en el euro, los países menos desarrollados se ven obligados a aceptar políticas de destrucción de su sistema social, hecho que está ocurriendo hoy en España −con más de seis millones de parados−, en Portugal, en Italia o en Grecia, país totalmente devastado por la privatización generalizada. Ese es el coste que estamos pagando por el enfoque monetarista y aberrante de la concepción europea.

Probablemente, la crisis del euro va a continuar, pues si los mercados se han calmado estos dos últimos años es porque el Banco Central, violando el Tratado monetario, ha gastado miles de millones de euros para salvar los bancos de los países en rescate. Por eso los alemanes están enfadados con los países del sur europeo: las últimas elecciones en Renania demuestran que los partidarios de la expulsión de estos países crecen peligrosamente. Pero en realidad, Alemania está sacando partido para, desde el mercado europeo, beneficiarse de un euro caro. Actualmente, este país es el principal beneficiario del euro y eso, evidentemente, plantea problemas al resto. Mientras no cambiemos la política del euro e implantemos un euro menos caro, comparable, más o menos, al valor del dólar, tendremos una crisis estructural; es ineluctable. Ahora bien, esperemos que con esa crisis se tome conciencia, como se ha demostrado en las últimas elecciones, de que la ciudadanía europea no quiere seguir así. La gente está harta en todas partes y espero que esta situación conduzca a una toma de conciencia para reorientar el proyecto europeo.

¿Qué significa reorientar ese proyecto? 1º) Democratizar las instituciones europeas; hacer que la Comisión no tenga el poder absoluto que ostenta hoy en día; 2º) Introducir en los estatutos del Banco Central el objetivo del crecimiento, y no solamente de la lucha contra la inflación. Ahora estamos en una situación de deflación, lo que provoca paro y recesión. Más vale un poco de inflación con más empleo. Yo prefiero una inflación moderada y un empleo desarrollado a una deflación tal como ocurre actualmente, con más de 12 millones de parados en la zona euro. 3º) Transformar el Pacto de Estabilidad que la Comisión está imponiendo mediante los criterios de Maastricht, con resultados dramáticos para las economías de los países con más dificultades actualmente. Por ejemplo, resultaría fácil cambiar el criterio del 3% del déficit presupuestario. Los Gobiernos francés, español e italiano están pidiendo una modificación para permitir cierta flexibilidad. Al mismo tiempo, habría que aumentar el umbral de la deuda pública respecto al PIB; no dejarla en el 60%, sino permitir que países en situación difícil pudieran tener una deuda pública del 70, 90, o 100%, según la situación, porque la deuda pública significa, en términos reales, una cosa muy sencilla: la posibilidad de financiar la sanidad, la educación, las empresas que quieren crear empleo; eso es la deuda, la posibilidad de financiar los servicios públicos. Prefiero una deuda más alta en contra del criterio de Maastricht que la destrucción de los servicios sociales en una sociedad democrática y civilizada.

Y tenemos, finalmente, que pensar qué modelo de acuerdo político podemos tener entre los distintos países europeos. Ahora, dentro de la UE, tenemos un modelo bastardo, un modelo que no es federal ni confederal, regido en realidad por los tecnócratas no elegidos y ultraliberales de Bruselas. Lo que queremos es ver en qué medida se puede reflexionar sobre un nuevo acuerdo político, un nuevo tratado constitucional que plantee claramente el carácter confederal, no federal o neofederal o sui generis, sino verdaderamente confederal de la UE, con un presidente de la confederación europea y unos Estados nación europeos que delegan a la UE lo que no pueden hacer ellos dentro del mercado y que se reservan para su propio derecho regaliano la posibilidad de poner en marcha políticas específicas.

RAFAEL POCH-DE-FELIÚ

Corresponsal de La Vanguardia en Berlín y durante 25 años en Europa del Este, la URSS / Rusia y China

Rafael Poch-de-Feliú (RPF): Es verdad que con el euro y Maastricht se abandonaron las veleidades y compromisos históricos de cristianodemócratas y socialdemócratas hacia las prioridades de pleno empleo y el Estado social. La única y central vaca sagrada ha sido desde entonces la estabilidad de precios y la desregularización de los mercados, en detrimento de los controles estatales. Los Estados nacionales en cuyo marco se establecieron ciertos límites sociales, resultado de antiguos y dolorosos pulsos, son vistos como impedimento y, como tales, eludidos. Todo eso aleja aún más el proceso de cualquier control ciudadano. Pero si hay que hablar de un problema raíz, yo mencionaría la contradicción básica entre capitalismo y equidad. Esta Europa es un club desigual, con Norte y Sur, centro y periferia, por el sistema socioeconómico en el que está inserta. Sin cambiar ese sistema no puede haber un proyecto europeo horizontal y democrático que irradie al resto del mundo algo que valga la pena, es decir que no contribuya a empeorarlo. O sea, que la simple realidad es que el problema de esta Europa es el capitalismo: la prioridad del beneficio privado y de la economía sobre cualquier propósito humano.

Rafael Poch-de-Feliú (RPF): Es verdad que con el euro y Maastricht se abandonaron las veleidades y compromisos históricos de cristianodemócratas y socialdemócratas hacia las prioridades de pleno empleo y el Estado social. La única y central vaca sagrada ha sido desde entonces la estabilidad de precios y la desregularización de los mercados, en detrimento de los controles estatales. Los Estados nacionales en cuyo marco se establecieron ciertos límites sociales, resultado de antiguos y dolorosos pulsos, son vistos como impedimento y, como tales, eludidos. Todo eso aleja aún más el proceso de cualquier control ciudadano. Pero si hay que hablar de un problema raíz, yo mencionaría la contradicción básica entre capitalismo y equidad. Esta Europa es un club desigual, con Norte y Sur, centro y periferia, por el sistema socioeconómico en el que está inserta. Sin cambiar ese sistema no puede haber un proyecto europeo horizontal y democrático que irradie al resto del mundo algo que valga la pena, es decir que no contribuya a empeorarlo. O sea, que la simple realidad es que el problema de esta Europa es el capitalismo: la prioridad del beneficio privado y de la economía sobre cualquier propósito humano.

2. ¿En qué medida coincide el proyecto original europeo con las iniciativas efectivamente adoptadas?

SN: Cuando se habla del proyecto original, ¿de qué proyecto se habla? ¿Del proyecto del Tratado de Roma?, o ¿se habla del proyecto de Monnet y de Schumann? Observo que los creadores de la UE tenían un proyecto de construcción económica de la Unión Europea, pero también tenían una visión social; consideraban que el aspecto económico tenía que desarrollarse junto con una política social común. Pero lo que hemos hecho ha sido desarrollar la economía destrozando el vínculo social. En este sentido, podemos decir que a partir del Tratado de Maastricht, como he dicho antes, hay una desviación, casi una inversión, del proyecto y del sueño de una Europa económica, política y social de los fundadores de Europa.

RPF: El “proyecto original” englobaba por lo menos cuatro propósitos: la gente como Monnet quería un orden europeo inmune a las catastróficas guerras nacionalistas, un propósito digno y actual; Estados Unidos (EEUU) quería un fuerte núcleo europeo para el combate de la guerra fría y una geopolítica imperial; Francia quería implicar a Alemania en un esquema en el que París fuera Primus inter pares; y Alemania quería volver a ser un país soberano y mantener abierta la perspectiva de una reunificación, o sea objetivos nacionales. Con el triunfo de la Gran Desigualdad neoliberal, la disolución de la URSS y la reunificación alemana, todos esos propósitos se han alterado notablemente. Respecto a las guerras, esta Europa las ha fomentado tanto fuera de sus fronteras, contribuyendo al imperialismo, como dentro de ellas, por ejemplo, en Yugoslavia y ahora en Ucrania.

3. En la última década, las distancias tanto territoriales como sociales dentro de la UE se han ampliado. ¿Hasta qué punto es posible seguir con el proyecto europeo sin abordar las fracturas internas?

SN: Prácticamente todas las fracturas que existen hoy día están provocadas por el proceso de construcción. Es constatable el viraje liberal de Europa. Y es precisamente este modelo económico liberal el que está destrozando la cohesión de los Estados-nación. Eso conlleva el desarrollo de movimientos extremistas, sobre todo de extrema derecha, que están aprovechando la situación para volver a una concepción ultranacionalista y xenófoba de la nación. Creo que para evitar estos problemas y las fracturas internas hay que reducir una parte esencial del poder de la Comisión de Bruselas y volver a impulsar políticas de cooperación intergubernamental −y no siempre de integración, sino intergubernamentales− para llegar a la integración. Hemos concebido la política de integración como método, no como fin, y como método destroza los países. Cuando la Comisión de Bruselas y el Banco Central imponen a España condiciones que generan un nuevo mercado están destruyendo las empresas españolas, y no puede competir con alemanes y franceses, y todo en nombre de la integración. En mi opinión sería mejor poner en marcha políticas de cooperación intergubernamental. Decir, “mira eso no lo podemos aceptar, necesitamos otro euro para poder jugar con el tipo de cambio del euro porque no tenemos el mismo nivel de desarrollo y no nos interesa hacerlo ahora”, y así conservar la cohesión social. Es decir, tener como objetivo la cohesión social de cada país. Por tanto, hay que cambiar totalmente el método de construcción europeo.

RPF: No creo que valga la pena seguir con ese “proyecto europeo”, a menos que se derribe su actual esquema y se refunde sobre bases ciudadanas y sociales, y no oligárquicas y mercantiles.

4. Europa se ha presentado como agente político en el ámbito internacional con una imagen pulcra e intachable como defensora de los valores ilustrados, de derechos sociales, cooperativa, garante de estándares internacionales y abanderada del poder blando. ¿En qué medida coinciden imagen y realidad? ¿Cuánto hay de mito en esa proyección?

SN: Mi respuesta es tajante, y la realizo no solamente como analista e intelectual, sino como ex diputado europeo y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo durante cinco años: la Unión Europea no tiene política exterior y sus valores los viola sistemáticamente la misma UE. No tiene política exterior porque no tiene un Gobierno capaz de elaborar una política exterior común, con la posibilidad de poner en marcha esa política más allá del dinero, con un ejército y con la capacidad de imponer sus orientaciones. Una política exterior sin capacidad de imposición no es una política exterior; es una política de comerciante. La UE considera que su instrumento militar es la OTAN, pero ahí, tenemos que decirlo claramente: hay desacuerdos entre los países europeos. No tienen la misma visión de la OTAN alemanes o ingleses, quienes aceptan la dominación total de EEUU –los alemanes ahora menos−, en el mando de la organización. Y debido a eso tenemos hoy la crisis de Ucrania, porque la OTAN quería poner cohetes en la frontera rusa. El problema central de la crisis de Ucrania viene de ahí, de la estrategia de la OTAN; el resto es manipulación en mayor o menor medida.

En lugar de una política exterior, lo que tenemos es una política proclamativa, declarativa, retórica, basada en unos valores abstractos de derechos humanos y una estrategia que consiste en servir de mediador de los conflictos para desde ahí poder influir.

¿Qué ha hecho la UE en Oriente Medio, desde que hemos nombrado a ese hombre, que en mi opinión debería estar en la cárcel, el Sr. Tony Blair, como Enviado Especial de la UE en Oriente Medio? Acepta la política desastrosa de Israel en Oriente Medio. ¿Qué hemos hecho en todos los otros conflictos? ¿En qué medida ha podido la UE ayudar, calmar y encontrar una solución en Ucrania? Ha sido la propia UE la que ha radicalizado la situación ofreciendo al Gobierno ucraniano unas condiciones mucho más interesantes que las de Rusia, sabiendo que eso iba a provocar una reacción irracional por parte de Ucrania. ¿Qué ha hecho la Unión Europea en los grandes conflictos del Sahara, de África, en lo que está pasando ahora en la República Centroafricana? Ni ha mandado un solo avión, ni un soldado, son los franceses los que están allí. ¿Qué ha hecho en Libia, en Irak, en Afganistán? Nada; todo es juego. La gente ocupa puestos bien remunerados y después de cinco años son reemplazados por otros para implementar la política exterior de la UE. ¿Qué ha hecho la UE, por ejemplo, para solucionar el problema de Irán? Son EEUU y Rusia los que han decidido lo que había que hacer, y en Ginebra había representantes europeos, pero otros representantes estaban en una posición más radical. Los rusos y americanos entendieron que no era posible tomar una decisión junto a la UE y lo decidieron entre ellos. Hace falta tomar distancia y ver la realidad: la retórica para engañar a la gente y seguir teniendo una Europa económica, impotente políticamente y muy problemática a nivel económico.

No podemos decir hoy que el sueño europeo se ha realizado; todo lo contrario, el sueño, tal y como lo ha dicho el nuevo presidente del Gobierno italiano, se ha transformado en pesadilla; esa es la realidad. Y no podemos seguir así, en nombre de una concepción abstracta, utópica y pavloviana; tenemos que ver la realidad.

RPF: La ambición de algunos de los padres fundadores europeos de posguerra me parece meritoria: crear una Europa moralmente superior a EEUU capaz de ejercer una influencia más benévola en el mundo que la de aquellos. El problema es que, más allá del narcisismo que la ha impregnado (una superioridad griega respecto a Roma), la simple realidad es que Europa ha sido servil vasallo de EEUU todo este tiempo, con excepciones muy puntuales en la Francia de De Gaulle y contratiempos como la Ostpolitik de Brandt. Esa ambición puede considerarse valiosa y positiva, pero por desgracia no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido. Hoy, la UE es el primer exportador mundial de armas y su proyección es cada vez más imperial. Si eso es inevitable, entonces cuando más fofa y débil sea esta UE, tanto mejor para el mundo.

5. ¿Cuál es el papel geopolítico de la UE en el ámbito internacional y adónde se dirige en el marco de un mundo cambiante y globalizado? ¿Qué futuro tiene el proyecto europeo en ese entorno?

SN: Buena pregunta… me obliga a reflexionar. Su papel fundamentalmente debería ser no solo geopolítico, sino geocultural. Lo que me parece absolutamente original en Europa es su aporte a la cultura y a la civilización mundial. Y ese aporte es un modelo de construcción de la sociedad basado en la idea de igualdad, idea que no existe en EEUU o en otros países; ha existido en Rusia o China a través del comunismo, pero ha sido destrozada por el mismo. Europa, democráticamente puede representar esa idea de equiparación de políticas sociales para ayudar a los más débiles y favorecer la educación pública de calidad para todos –y no, como en EEUU, donde la educación es de muy mala calidad y privatizada−. Europa puede servir como modelo cultural civilizador a escala planetaria; ese es su papel principal. Ahora, su papel geopolítico depende de su capacidad de existir políticamente o no. Una entidad política tiene un papel geopolítico cuando puede influir sobre la situación geopolítica, y la respuesta en este punto –ya me he referido a ello− está en construir una Europa política. No podemos tener una geopolítica europea eficaz sin tener un papel político europeo. La única manera de poder disponer de un poder consensuado, teniendo en cuenta las diferencias entre las naciones, es perfilando un poder confederal, en lugar de un poder federal. Nunca he creído en la utopía federalista; considero que dicha utopía es la razón por la cual hemos dejado a los ultraliberales realizar este giro y destrozar lo social en Europa. El federalismo es la muerte del proyecto realista de construcción europea. Necesitamos un modelo confederal en el que verdaderamente sea la política la que mande, y no la economía.

RPF: Salvo un completo cambio de las prioridades, que solo sería posible mediante una refundación ciudadana, el papel mundial de la UE solo puede ser lo que es: imperialista, con la participación depredadora y militar en el acceso a recursos globales. La refundación precisaría cambios cardinales en los respectivos Estados nacionales. De momento, se vislumbra muy poco de todo eso.

6. Ya en los últimos años, y culminado por las últimas elecciones al Parlamento Europeo, observamos cambios muy significativos en el ámbito político −institucional o no− en el contexto europeo. ¿Qué valoración te merece la aparición de nuevas fuerzas políticas y sociales en Europa?

SN: A raíz de las últimas elecciones al Parlamento Europeo se aprecia un giro muy positivo con la entrada de fuerzas de izquierda en el Parlamento. Por contra, resulta muy negativo que entren también fuerzas de derecha y de extrema derecha, y considero que los responsables de ello son los partidos hegemónicos dominantes. Felizmente, frente a esa extrema derecha, tenemos nuevas fuerzas de izquierda que van a obligar a las fuerzas tradicionales de izquierda a hacer frente, espero, al auge de la extrema derecha. Pero estas fuerzas aquí, en España, tanto como en otros países −Italia o Grecia−, representan un elemento importante. Creo que su entrada no va a tener muchas consecuencias porque el Parlamento Europeo no tiene verdadero poder: es sencillamente una caja registradora, aparte del poder de codecisión, pero que no sirve para nada. A partir de noviembre, Juncker ejercerá como Presidente de la Comisión Europea y va a apoyar la misma política liberal anterior. Sus propuestas son vagas y esquemáticas, y de antemano acepta seguir las negociaciones con los EEUU sobre el Tratado Transatlántico, lo cual significa la desaparición programada del modelo social europeo.

RPF: Se ha visto el ascenso de la ultraderecha y también de la izquierda. No tenemos señales claras. Lo único claro es que privada de sus dos promesas esenciales, la mejora del nivel de vida y la paz, esta Unión Europea tiene cada vez menos gancho y merece más rechazo entre la ciudadanía. A mí la actual estructura europea me parece como el Gosplan de la URSS: algo apenas reformable. Para hacer algo que valga la pena hay que derribar el actual edificio oligárquico. Tendremos la Europa que nos merezcamos.

Notas

[1] S. Naïr, El desengaño europeo, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2014.

Acceso al diálogo entre Sami Naïr y Rafael Poch-de-Feliú (pdf)

Diálogos anteriores

Diálogo: Lourdes Chocano y Silvia Moreno. Crisis socioecológica y educación ambiental en Perú, por Nuria del Viso (2013)

Diálogo: Ángel Martínez González-Tablas y Valpy FitzGerald. El papel de las finanzas a debate, conducido por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2011)

Diálogo: Mari Luz Esteba e Isabel Otxoa. El debate feminista en torno al concepto de cuidados, por Olba Abasolo (2010)

Diálogo: José Manuel Naredo y Jorge Riechmann. Perspectivas sobre el trabajo en la crisis del capitalismo, por Olga Abasolo (2010)

Diálogo: Teresa Ribera, Antonio Ruiz de Elvira y Pablo Cotarelo. Conferencia sobre el Clima de Copenhague (COP 15), por CIP-Ecosocial (2009)

Diálogo: Carlos Duarte, Joan Martínez Alier y María Novo. Cambio climático, por Monica Di Donato (2008)

Diálogo: Andoni García y Jaime Lillo. La crisis mundial de los alimentos, por Mónica Lara del Vigo (2008)

Diálogo: Eduardo González y Francisco Castejón. La energía nuclear a debate: ventajas e inconvenientes de su utilización, por Mónica Lara del Vigo (2007)

Diálogo: David Chandler y Daniele Archibugi. Las intervenciones internacionales: ¿cuánto derecho, cuánta obligación?, por Nieves Zúñiga (2006)

Diálogo: David Held y Heikki Potomäki. Los problemas de la democracia global (2006)

Publicación de la Memoria FUHEM 2013

Al presentar la Memoria de FUHEM correspondiente a 2013, Ángel Martínez González-Tablas, en la Carta del Presidente hace referencia al contexto que vive la sociedad española, lleno de incertidumbres, y plantea la necesidad de que FUHEM Aporte, a través de su actividad, reflexión y debates fundamentados, con el fin de contribuir a la búsqueda de respuestas y alternativas esperanzadoras.

Al presentar la Memoria de FUHEM correspondiente a 2013, Ángel Martínez González-Tablas, en la Carta del Presidente hace referencia al contexto que vive la sociedad española, lleno de incertidumbres, y plantea la necesidad de que FUHEM Aporte, a través de su actividad, reflexión y debates fundamentados, con el fin de contribuir a la búsqueda de respuestas y alternativas esperanzadoras.

A continuación, se ofrece un texto de Yayo Herrero, Directora de FUHEM, titulado “Cimientos de futuro”, en el que se explica el proceso de reflexión y cambio que FUHEM desarrolla con el fin de aportar un proyecto que dé respuesta a la situación social actual, formando integralmente a las personas que estudian en nuestros centros y ofreciendo claves que alumbren alternativas a la crisis ecosocial. En este marco, Yayo Herrero resume las principales líneas de acción llevadas a cabo por las Áreas Educativa y Ecosocial; el impulso que ha aportado nuestra sala, Espacio Abierto FUHEM; y la mejora en la gestión de diversas áreas operativas, lo que ha redundado en una mejor coordinación y una actualización de procedimientos internos.

Tras esta presentación, se ofrecen las páginas del Área Educativa, en la que destacan las acciones llevadas a cabo en las líneas de acción prioritarias: el proceso de reformulación del Proyecto Educativo de FUHEM, bajo el nombre de Libro Blanco de la educación en los centros de FUHEM; la unificación del Colegio Montserrat; la mayor interacción de las Áreas Educativa y Ecosocial; así como una serie de objetivos y actuaciones específicas también contemplados en el Plan de Trabajo del Área para 2013 relacionados con las plantillas de los centros; la evaluación y las mejoras de funcionamiento; las acciones formativas para docentes; los proyectos de innovación educativa; el seguimiento al Proyecto de Bilingüismo; la mayor participación de familias y alumnado; y las principales líneas de colaboración entre FUHEM y otras entidades educativas. Además, en las páginas dedicadas a los centros escolares de los que FUHEM es titular, se ofrece un breve resumen de lo más significativo de la actividad desarrollada en los mismos: Hipatia, Lourdes, Montserrat y Santa Cristina. Con la suma de los alumnos y alumnas matriculados en los distintos centros, FUHEM supera la cifra de 4.700 estudiantes en sus aulas y unos 400 trabajadores.

Por su parte, FUHEM Ecosocial ha continuado su trabajo para consolidarse como un espacio de debate público, elaboración colectiva y reflexión crítica acerca de la actual crisis ecosocial en la que vivimos. A partir de la investigación propia, la articulación con otras redes, la divulgación y promoción del debate público y la proyección en el ámbito educativo, el Área Ecosocial de FUHEM ha desarrollado su misión a través de distintas actividades. En primer lugar, las publicaciones, tanto en versión impresa como electrónica: el Boletín Ecos, la revista PAPELES, la edición de La Situación del Mundo y la colección de Economía Crítica & Ecologismo Social. El segundo apartado resume la organización de algunos actos públicos y seminarios, entre los que destacan las Tertulias Ecosociales y, por último, se hace referencia a las diversas actividades públicas que se han celebrado tanto en Espacio Abierto FUHEM como en otros emplazamientos, estableciendo alianzas y trabajo en red con muy diversos actores.

La Memoria FUHEM 2013 ofrece también los datos económicos y el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales.

La Memoria FUHEM 2013 (en versión pdf), se puede descargar en este enlace: Memoria FUHEM 2013.

Nuevo número del Boletín FUHEM Intercentros

El nuevo número de FUHEM Noticias Intercentros supone el 35 en la trayectoria de la revista escolar de FUHEM, y el tercero, en su versión como Boletín Digital. En esta ocasión, está impregnado de nostalgia, ya que incluye muchos artículos sobre el cierre del Colegio Santa Cristina.

Colaboraciones: la opinión de los docentes

Esta sección recoge varios artículos que hacen alusión a la trayectoria del Colegio Santa Cristina, aportando la mirada de distintas personas que han trabajado en sus aulas, desde la que fuera su última directora a profesores que vivieron sus primeros años o nos cuentan experiencias particulares. Además de este tema, absoluto protagonista, la sección también otros textos que abordan temas muy diversos: un artículo sobre la LOMCE; la experiencia ecológica del grupo de Compensación Educativa de Lourdes; la acogida de alumnos de Santa Cristina en Lourdes; y los nuevos procesos para la implantación del aprendizaje cooperativo y el bilingüismo en los centros de FUHEM, contado por sendos profesores de Hipatia.

La mirada de familias y alumnado

También en esta sección hay artículos que reflejan el espíritu de Santa Cristina y el poso que ha dejado en las familias del barrio. Además, la sección se completa con textos que nos cuentan la experiencia de los alumnos de Montserrat en dos intercambios lingüísticos; y el agradecimiento de las familias de Lourdes cuyos hijos terminan el ciclo de Primaria.

La actividad de FUHEM y de sus centros escolares

Del curso pasado, ofrecemos un video que resume las Jornadas “Con Ciencia en la Escuela”, y también noticias de los proyectos escolares que marcaron la vida de Hipatia, volcada en el mundo del cine; Lourdes, incorporando el aprendizaje cooperativo; Montserrat, con las actividades impulsadas por el Taller de Cultura y Paz; y Santa Cristina, celebrando una Noche Mágica que pocos olvidarán.

Además, el Boletín Intercentros recoge novedades que se han generado por el Área Educativa y Ecosocial en los últimos meses: los avances del proyecto “Alimentando otros modelos”, que impulsa la alimentación agroecológica en los comedores escolares de FUHEM; lo que dio de sí el acto de inauguración del curso 14/15; la dimensión ecosocial de nuestro proyecto educativo; las nuevas publicaciones de FUHEM Ecosocial, con la revista Papeles y la Situación del Mundo destacadas; la concesión de un premio al Bicibús de Montserrat; y la renovación del blog Tiempo de actuar, una plataforma concebida para ofrecer recursos educativos en temas como convivir con el entorno, la justicia, la democracia, la paz y entre géneros.

Por último, el Boletín Intercentros se cierra con una selección de enlaces a varias actividades formativas externas del Panorama Educativo y la Agenda, que marcará la actividad de FUHEM y de sus centros escolares en las próximas semanas y meses.

Esperamos que este nuevo número de Intercentros os guste y os animamos a entrar en las noticias y artículos para conocer todo su desarrollo: algunos enlazan a videos y otras sorpresas que podéis seguir de forma diaria en nuestra página web de FUHEM Educación y en nuestros canales en Facebook, Twitter y YouTube.

AGENDA: Conferencia "Hacia un modelo económico alternativo"

Conferencia: "Hacia un modelo económico alternativo"

Martes, 18 de noviembre de 2014, 20 horas.

Centro Asturiano de Madrid (Salón Príncipe de Asturias), c/ Farmacia, 2, Pl. 4ª, Madrid (Metro: Tribunal, Chueca, Gran Vía).

Santiago Álvarez Cantalapiedra, economista y director de FUHEM Ecosocial y de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, pronunciará el próximo 18 de noviembre la conferencia titulada "Hacia un modelo económico alternativo", que organiza el Foro de Integración Social, coordinado por Ricardo Gayol, y que acoge el Centro Asturiano de Madrid.

Santiago Álvarez Cantalapiedra, economista y director de FUHEM Ecosocial y de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, pronunciará el próximo 18 de noviembre la conferencia titulada "Hacia un modelo económico alternativo", que organiza el Foro de Integración Social, coordinado por Ricardo Gayol, y que acoge el Centro Asturiano de Madrid.

Acceso a la invitación

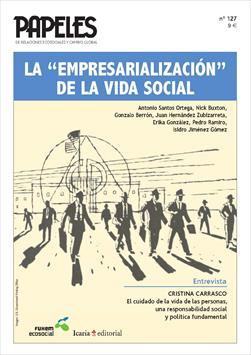

La “empresarialización” de la vida social, en Papeles

La empresa es la principal protagonista de la actividad económica. En ella no solo se movilizan recursos de todo tipo, se utilizan medios de producción, se adquiere y organiza fuerza de trabajo, se crean estrategias para conquistar el alma del consumidor y se toman decisiones de inversión. También, además de conocimientos e innovación, en ella se genera pensamiento e ideología.

Aunque no es algo nuevo, desde hace décadas asistimos a una reorganización profunda de la sociedad en la que el papel de las empresas adquiere centralidad y las lógicas mercantiles han invadido lo público.

A estas reflexiones dedicamos el Especial de este número de Papeles. Además de nuestras secciones Ensayo, Panorama y Periscopio, incluimos en este número una entrevista con Cristina Carrasco, «El cuidado de la vida de las personas, una responsabilidad social y política fundamental», que os ofrecemos a texto completo.

SUMARIO

INTRODUCCIÓN

El poder de las empresas sobre la vida social

Santiago Álvarez Cantalapiedra

ENSAYO

En diálogo con el futuro: ecología política y justicia intergeneracional

Joshua Beneite Martí

ESPECIAL

LA “EMPRESARIALIZACIÓN” DE LA VIDA SOCIAL

La política en manos de los empresarios: el imparable ascenso de la ideología del emprendedor

Antonio Santos Ortega

La gran brecha de la desigualdad económica global: la “clase de Davos” al descubierto

Nick Buxton

Un Tratado que obligará a las transnacionales: la vía expresa para la defensa de los derechos humanos

Gonzalo Berrón

Controlar a las transnacionales

Juan Hernández Zubizarreta, Erika González y Pedro Ramiro

La empresa educadora: otra estrategia corporativa de legitimación social

Isidro Jiménez Gómez

PANORAMA

Papel y límites de la acción intersticial en las transiciones postcarbono

Joaquim Sempere

El impuesto sobre el carbono como desafío ante el cambio climático

Cristina García Fernández

PERISCOPIO

Los niños invisibles no lloran y

Para buscar la paz... “Follow the women”

Cristina Ávila-Zesatti

ENTREVISTA

Entrevista a Cristina Carrasco. El cuidado de la vida de las personas, una responsabilidad social y política fundamental

Olga Abasolo y Lucía Vicent

Entrevista a Bartolomé Clavero. Los Estados plurinacionales en América Latina

Linda María Bustillos y Vladimir Aguilar

RESEÑAS DE LIBROS

Acceso a la web de Papeles

Números anteriores

126 - ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?

Incluye artículos de: Salvador López Arnal; Ángel Martínez González-Tablas; Joan Subirats; Colectivo IOÉ; María Pazos; Carmen Castro; Ignacio Sánchez-Cuenca; Jordi Borja; María Castrillo, Ángela Matesanz, Domingo Sánchez Fuentes y Álvaro Sevilla; José Aristizábal G.; Flavio Paoletti; y Bruno Tinel.

125 - Ecologismo y religión

Incluye artículos de: Jaume Botey; Frei Betto y Michael Löwy; Luis Martínez Andrade; Elda Margarita Suárez Barrera; Juan Masiá Clavel; Gary Gadner; Manuel González Campos; Lucía Ramón Carbonell; Cassandra G. Kennedy; Giulio Girardi; Jon Sobrino; Mateo Aguado, José A. González, Kr'sna Bellott y Carlos Montes; Francisco Fernández Buey; Luis Martínez Andrade y Rafael Díaz-Salazar.

124 - La Gran Involución II

Incluye artículos de: Carmen Madorrán; Joaquín Sempere; Luis Lloredo Alix; Sandra Ezquerra; Luis Carlos Nieto García; Paula Cantón Soria; Patricia Rivas; Brigadas Vecinales; Elena Pérez Lagüela; Ricardo Delgado Díaz; Marta Sánchez Miñarro; Nerea Morán y José Luis Fernández Casadevante; Salvador López Arnal; y José Luis Fernández Casadevante.

123 - La Gran Involución I

Incluye artículos de: Jordi Augusto; Francisco Rodríguez Ortiz; Rafael Muñoz de Bustillo; Paco Segura; Marciano Sánchez Bayle; Enrique Javier Díez Gutiérrez; Carlos Gómez Gil; Alessi Dell'Umbria y Jean-Pierre Garnier; Eylul Culfaz; Santiago Álvarez Cantalapiedra; Eric Zencey; Monica Di Donato; José Luis Fernández Casadevante y Nerea Morán Alonso.

122 - Nuevos problemas, nuevas constituciones

Incluye artículos de: Mara Miele; Jaime Pastor; Roberto Gargarella; María Eugenia Rodríguez Palop; Laura Mora Cabello de Alba; Albert Noguera Fernández; Íñigo Errejón; Pablo Regalsky; Bichara Khader; Fernando Prieto y José Antonio Errejón; Nuria del Viso; y Olga Abasolo.

121 - Cambiar en tiempos de crisis. Consumo y estilos de vida

Incluye artículos de: Ángel Martínez González-Tablas; Carlos Berzosa; Víctor M. Toledo; María Heras, Concepción Piñeiro y Álvaro Porro; Luis Enrique Alonso, Carlos J. Fernández Rodríguez y Rafael Ibáñez Rojo; Álvaro Porro; Ladislao Martínez; Teresa Medina Arnáiz; Tanja Bastia; Ana Moragues Faus y Kevin Morgan; Marta Soler Montiel y David Pérez Neira; Miguel Romero y Pedro Ramiro; María González Reyes; José Luis Fernández Casadevante; y Salvador López Arnal.

120 - Europa en la encrucijada

Incluye artículos de: Miguel Ángel Jiménez González; Igor Ahedo Gurrutxaga e Izaro Gorostidi Bizaurraga; Luis Fernando Lobejón; Sergio Cesaratto; Luis Buendía; Francisco Rodríguez Ortiz; Fernando Luengo; Colectivo Ioé; Tristam Stuart; Denís Fernández López; Mª Eugenia Ruiz-Gálvez, Lorenzo Vidal-Folch y Lucía Vicent; Frente Ciudadano contra el Poder Financiero; y José Luis Fernández Casadevante.

119 - Alternativas III. Enfoques para el cambio social

Incluye artículos de: Salvador López Arnal y Jordi Mir García; Mateo Aguado, Diana Calvo, Candela Dessal, Jorge Riechmann, José A. González y Carlos Montes; Lucía del Moral; Teresa Torns, Vicent Borrás, Sara Moreno y Carolina Recio; Mauro Bonaiuti; Armando Fernández Steinko; José Luis Fernández Casadevante y Nerea Morán Alonso; Daniel Jover; Tica Font y Pere Ortega; y Thomas Ruttig.

118 - Alternativas II. Concretando debates

Incluye artículos de: Nancy Fraser; David Schweickartt; Óscar Anchorena, Irene García de Yébenes, Carmen Madorran, Carlos Martínez Núñez y José M. Naredo; Susana Martín Belmonte; Albert Recio; Alfonso Álvarez Mora; Pablo Aguirre y Nuria Alonso; AWID, CIVICUS, Center for Economic and Social Rights, Center of Concern, DAWN, ESCR-Net, IBASE, Norwegian Center for Human Rights, Social Watch; Paco Segura; Toño Hernández; Josep M. Antentas y Esther Vivas; Guillermo García; José A. Errejón y Fernando Prieto; Ferrán García Moreno; José Luis Fernández Casadevante; Monica Di Donato.

117 – Alternativas I. Dimensión social, política y económica

Grupo de Investigación AWC; Erik Olin Wright; Herman E. Daly; Daniele Archibugi y David Held; Íñigo Errejón; Tomás R. Villasante; Luis Miguez Macho; Alba Nogueira y Maria Antonia Arias; José M. Naredo; Bhichara Khader; Salvador López Arnal

116 - We are the 99%

Incluye artículos de: Félix Ovejero; Juan Carlos Monedero; Rafael Escudero; Fermín Paz; Xavier Domènech; Víctor Sampedro; Justa Montero; Santiago Alba Rico; Antonio Elizalde; Amador Fernández-Savater; Rafael Feito; María González Reyes, Marta González Reyes y Paloma Pastor Vázquez; y Fermín Bouza.

115 - La chinización del mundo

Incluye artículos de: Daniel Jover; Jorge Riechmann; Jesús Ramos; Ricardo Molero; Carlos J. Fernández Rodríguez; Juanita del Pilar Ochoa Chi; Alfonso D. Barrientos; Claude Serfati; Nuria del Viso; Pablo Saravia; Alejandro Vélez; Juan Sánchez; Salvador López Arnal.

114 - El poder de las finanzas

Incluye artículos de: Almudena Sipos; Ángel Martínez González-Tablas; José Miguel Rodríguez Fernández; Pablo Bustelo; José A. Estévez Araújo; Nuria del Río; Ricardo García Zaldívar; Antonio Sanabria y J. Rodríguez; Daniele Archibugi; David Molina Moya; Jordi Calvo Rufanges; Consejo de redacción; Santiago Álvarez Cantalapiedra; Cristina Ávila-Zesatti.

113 - Efectos sociales de la crisis

Incluye artículos de: Adam Wright; Carlos Gómez Gil; Albert Recio; Alfonso Álvarz Mora, María Castillo, Juan L. de las Rivas y Luis Santos; María Pazos; Colectivo Ioé; Antonio Antón; Faraz Vahid Shahidi, Carles Muntaner, Vanessa Puig-Barrachina y Joan Benach; Jose A. Tapia; Luis E. Alonso, Carlos J. Fernández, Rafael Ibañez y Concepción Piñeiro; Carlos Taibo; Josep M. Antentas y Esther Vivas; Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal; Juan J. López y Víctor Renes.

112 - Regular la sociedad, racionalizar la convivencia

Incluye artículos de: Ana D. Verdú y José Tomás García; José Ramón Castaños; Rafael Ibáñez y Mario Ortí; Juan Hernández Vigueras; Igor Sádaba; Luis Fernando Lobejón; Pablo Cotarelo; Bichara Khader; Paola Orozco-Souël; Humberto Robles; Clara Valverde; Catherine W. de Wenden; Antonio Izquierdo.

111 - Tendencias y alternativas urbanas

Incluye artículos de: Salvador López Arnal; Javier Gutiérrez Hurtado; Juan Carlos Barrios; José Luis Fernández Casadevante y Alfredo Ramos; Carlos Verdaguer; Jacobo Rivero y Olga Abasolo; Nerea Morán; Manuel Delgado; Lucy Ferguson; Greg Simons; Giovanni Allegretti; Carlos Rojas y Tatiana Ome.

110 - Economía solidaria: potencialidades y desafíos

Incluye artículos de: José Luis Fernández Casadevante y Alfredo Ramos; Salvador López Arnal; Luis Razeto; Jordi Garcia Jané; Pablo Guerra; Enrique del Río; Igor Sádaba; Vicente Pérez Quintana; Daniel Jover; Fernando Álvarez-Uría; Mbuyi Kabunda; Carlos Gómez Gil; José Luis Fernández Casadevante, Alfredo Ramos y Ariel Jerez; y Monica Di Donato.

109 - Debates para la paz

Incluye artículos de: Ken Booth; Jordi Armadans; Carmen Magallón; Xabier Etxeberría Mauleon; F. Javier Merino Pacheco y Martín Alonso Zarza; María Naredo Molero; Greg Simons; Humberto Robles; José Manuel Martín Medem; Antonio Basallote; Isabell Kempf; Amador Fernández-Savater; y Pere Ortega.

108 - Crisis del trabajo

Incluye artículos de: Juan José Castillo; Luis Enrique Alonso y Carlos J. Fernández Rodríguez; Antonio Baylos; Cristina Carrasco; Joaquim Sempere; Mario Ortí y Rafael Ibáñez; Carolina Recio et. al; Albert Recio; Antonio Gerdts; David Held y Angus Fane Hervey; Salvador López Arnal y Olga Abasolo Pozas.

107 - Sabidurías ecológicas

Incluye artículos de: Alejandro Mora; Victor M. Toledo; Victoria Reyes-García; Erik Gómez-Baggethun; Elizabeth Bravo; Narciso Barrera-Bassols (et. al.); Monica Di Donato y Pedro L. Lomas; María Novo; Iñigo Errejón; Nicolás Angulo; y Antón Novas.

106 - La ciudad: una cuestión de derechos

Incluye artículos de: Rosa Moura y Nelso Ari Cardoso; Jérôme Monnet; Joan Subirats; Pablo Gigosos y Manuel Saravia; Julio Alguacil; Diana Mitlin y David Satterthwaite; Vicente Pérez Quintana; Muhammad Raza; Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal; Observatorio Metropolitano; y Luis Carlos Nieto García.

105 - La(s) crisis. La civilización capitalista en la encrucijada

Incluye artículos de: Francisco Fernández Buey, Ángel Martínez González-Tablas, Santiago Álvarez Cantalapiedra, Óscar Carpintero, José A. Estévez, Víctor Toledo, Mariola Olcina y Carlos Corominas.

104 - Migraciones: desafíos y preguntas

Incluye artículos de: Máriam Martínez; Carlos Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de Prada; Luis Carlos Nieto; Edoardo Bazzaco; Tanja Bastia; Maria Luisa Maqueda; Ricard Zapata-Barrero; Carlos Gómez Gil; Jordi Mir; Bichara Khader; Susana Fernández; y Monica Di Donato.

103 - Retos a la Justicia: desigualdad social y conflictos ecológicos

Incluye artículos de: Joan Martínez Alier; Joan Benach, Montse Vergara y Carles Muntaner; José V. Barcia; Carlos Gómez Gil; Edoardo Bazzaco; Carlos Taibo; Carlos Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de Prada; Salvador López Arnal; y Mónica Lara.

102 - ¿Dónde están los límites de nuestras necesidades?

Incluye artículos de: Heikki Patomäki y Teivo Teivainen; Santiago Álvarez; José Manuel Naredo; Antonio Elizalde; Ricardo Parellada; Manuel Martí; Joaquim Sempere; Antonella Picchio; Javier Gutiérrez, Luis Fernando Lobejón y Helena Villarejo; Jordi Mir y Paula Veciana; y Nieves Zúñiga.

101 - ¿De qué depende la cohesión social?

Incluye artículos de: Carmen Velayos; Santiago Álvarez; Saskia Sassen; Tanja Bastia; Maxine Molyneux; Luis Enrique Alonso; Rosa Moura; Helena Villarejo; Noemí Artal; Karina Pacheco; Carlos Taibo; Monica Di Donato y Colectivo Ioé.

100 - Tiempo de cambio global

Incluye artículos de: Ángel Martínez González-Tablas; José Manuel Naredo; Paco Fernández Buey; José A. González, Carlos Montes e Ignacio Santos; Carlos Taibo; Vivien A. Schmidt; Victoria Reyes-García; Pablo Gigosos y Manuel Saravia; Mónica Lara del Vigo; Ian Gough.

Información y compras

Tel.: +34 914310280

Email: publicaciones@fuhem.es

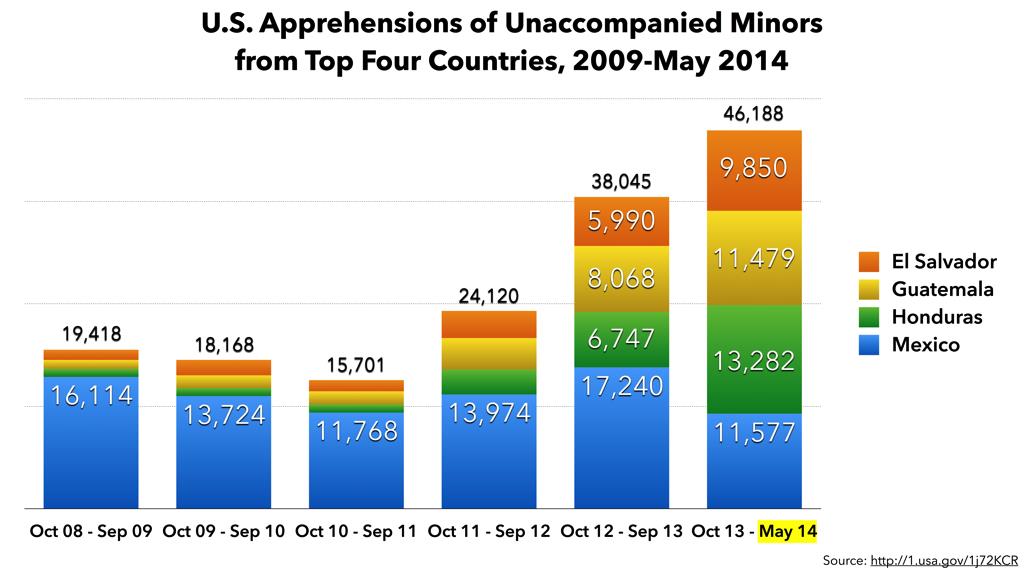

EN FOCO: Crisis en la frontera Sur

Foto: WOLA

Nuria del Viso

FUHEM Ecosocial

noviembre de 2014